Возраст и хронические неинфекционные заболевания в фокусе проблемы артериальной гипертензии и ожирения

Автор: Муркамилов И.Т., Айтбаев К.А., Юсупов Ф.А., Райимжанов З.Р., Юсупова З.Ф., Юсупова Т.Ф., Хакимов Ш.Ш., Ыманкулов Д.С., Солижонов Ж.И.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 12 т.10, 2024 года.

Бесплатный доступ

Повышенное систолическое артериальное давление (АД) ≥ 140 мм рт. ст. и/или диастолическое АД ≥ 90 мм рт. ст. являются распространенными факторами риска кардиоваскулярных осложнений. С возрастом увеличивается распространенность артериальной гипертензии (АГ) и хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ). Сочетание АГ и ожирения у молодых людей создает значительную нагрузку на здравоохранение. На сегодняшний день во всем мире насчитывается около 1,5 миллиарда людей с АГ, при этом симптоматическая форма АГ составляет около 20-30% случаев. У молодых пациентов АГ часто начинается с латентной патологии почек и может привести к развитию нефроангиосклероза. В более старших возрастных группах АГ, осложненная почечной патологией, становится резистентной к лечению, сопровождается частыми ночными подъемами АД и может приводить к острой левожелудочковой сердечной недостаточности. Индекс массы тела более 30,0 кг/м² является фактором риска ХНИЗ и ухудшает прогноз. Более 1 миллиарда человек во всем мире страдают ожирением, а сочетание АГ и ожирения существенно увеличивает риск смерти от ХНИЗ и повышает затраты на диагностику и лечение. В статье рассмотрены клинические и социальные аспекты АГ и ожирения в молодом возрасте. Приведены клинические примеры молодых мужчин с АГ, ожирением и эректильной дисфункцией. Для молодых пациентов с АГ и ожирением рекомендуется внедрение электронного паспорта здоровья для снижения риска осложнений и повышения эффективности лечебно-профилактических мероприятий, что также будет способствовать улучшению качества жизни пациентов.

Возраст, хронические неинфекционные заболевания, артериальная гипертензия, ожирение, электронный паспорт здоровья

Короткий адрес: https://sciup.org/14132016

IDR: 14132016 | УДК: 616-06, | DOI: 10.33619/2414-2948/109/42

Текст научной статьи Возраст и хронические неинфекционные заболевания в фокусе проблемы артериальной гипертензии и ожирения

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616-06;616-01/09

Артериальная гипертензия (АГ) является важным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и их осложнений и широко распространена в мировой популяции. За последние пять лет отмечается значительное увеличение распространенности АГ среди молодых людей. Данные исследований свидетельствуют о тесной связи АГ с процессами старения и кардиоваскулярными осложнениями [1].

Постоянное повышение артериального давления (АД) может привести к повреждению сосудистой стенки, фрагментации волокон эластина и, как следствие, повышенной жесткости артерий [2].

С возрастом процесс фрагментации эластических волокон в крупных артериях ускоряется. Уже с 40 лет наблюдается рост частоты хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ), в структуре которых АГ занимает лидирующее место. По данным ВОЗ, ежегодно от ХНИЗ умирает около 41 млн человек [3], из которых 17,9 млн — от АГ, коронарной болезни сердца (КБС) и цереброваскулярных заболеваний [4].

В Европе и Центральной Азии среди причин смертности от ССЗ на первых позициях находятся КБС и инсульт [5].

В Кыргызской Республике проблеме АГ уделяется значительное внимание. Проводятся исследования по особенностям АГ среди различных возрастных и этнических групп, а также изучается приверженность пациентов к медикаментозной терапии. Однако по-прежнему сохраняются проблемы с достижением и удержанием целевого уровня АД, причем многие пациенты не стремятся к регулярному приему гипотензивных препаратов. Клиническая практика показывает, что далеко не все пациенты с АГ готовы к модификации образа жизни. Отсутствие должного контроля над АД увеличивает риск развития у каждого третьего пациента таких осложнений, как острый инфаркт миокарда (ОИМ), хроническая сердечная недостаточность (ХСН), инсульт и хроническая почечная недостаточность (ХПН).

Согласно отчетам НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН, среди 137 пациентов с АГ (средний возраст 48,97±7,8 лет) в структуре осложнений преобладали инсульты. Исследователи отмечают, что в группе с кардиоваскулярными осложнениями недостаточное снижение диастолического АД наблюдалось у 52% пациентов [6].

Длительная гипотензивная терапия может снизить заболеваемость инсультом почти на 50% [7].

Результаты наблюдательных исследований показывают, что адекватный контроль АД уменьшает риск инсульта на 45,2% и частоту гипертонических кризов на 40,9% [8].

В рамках зарубежных регистров оптимальный контроль АД способен снизить частоту повторных эпизодов церебральной ишемии у лиц с АГ [9].

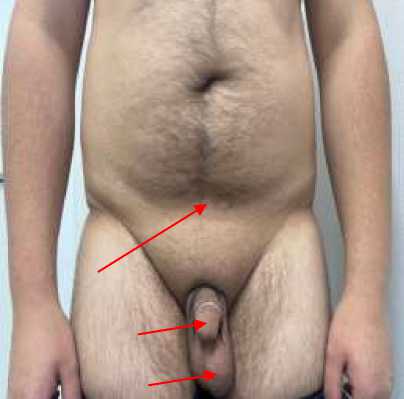

АГ также вносит значительный вклад в развитие очагов церебральной ишемии, таких как бессимптомные малые глубинные инфаркты мозга, лейкоареоз и атрофические изменения мозга [7]. У молодых мужчин часто наблюдается сочетание АГ и ожирения, что может приводить к социальной дезадаптации. Избыточное отложение жира зачастую изменяет пропорции тела и внешность (Рисунок 1, 2, 3), что может привести к снижению уверенности в себе и самооценки, особенно среди молодых людей. Кроме того, избыточный вес вызывает различной степени расстройства кровообращения, изменения со стороны кожи (Рисунок 1, 2, 9, 10, 11, 12) и метаболического статуса.

Целью данного обзора является обобщение существующих данных по вопросам АГ и ожирения у молодых лиц и представление собственных клинических наблюдений.

Описание клинических случаев

Клинический случай 1. Пациент Р., 26 лет (Рисунок 1, 2, 3), проживает в сельской местности. В течение последнего года отмечает повышение артериального давления (АД), при этом гипотензивные препараты принимает нерегулярно. Аллергологический анамнез не отягощен. Эпидемиологический анамнез без особенностей. Анамнез жизни: со слов пациента, развивался согласно возрастным нормам. Перенесенные заболевания: острая респираторная вирусная инфекция. Операции и травмы в анамнезе отсутствуют. Ближайшие родственники страдают сахарным диабетом 2-го типа. Объективные данные: рост 183 см, вес 103 кг, индекс массы тела (ИМТ) 30,7 кг/м². АД 130/90 мм рт. ст. (на фоне приема гипотензивных препаратов), частота сердечных сокращений (ЧСС) 96 уд/мин. Сатурация кислорода крови на атмосферном воздухе в покое — 94%.

А

Б

Рисунок 1. Внешний вид туловища пациента Р., 26 лет (спереди и сзади)

В

Г

Рисунок 2. Пациент Р., 26 лет. В - надлобковая область (избыточное отложение жира в проекции гипогастрий); Г - правая и левая боковые области сзади (избыточное отложение жира). Видны линии в околопупочной области с поверхностным изменением цвета кожи (мезогастрий)

Д

Е

Рисунок 3. Внешний вид пациента Р., 26 лет. Д – грудная клетка сбоку (на груди видны зоны изменения кожи; Е - задняя сторона бёдер и голеней

Данные лабораторных исследований. Общий анализ крови: гемоглобин (Hb) 165 г/л, эритроциты 5,68х1012/л, гематокрит (Ht) 44,03%, тромбоциты 223х109/л, лейкоциты: 7,23 х 109/л, лимфоциты 37,6%, эозинофилы 3,0%, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) 5 мм/час. Биохимический анализ крови: глюкоза венозной крови натощак 5,13 ммоль/л, креатинин 76,3 мкмоль/л, цистатин С 0,78 мг/л (норма 0,31–0,79), гомоцистеин 9,59 мкмоль/л (3,4–20,4), фолиевая кислота 6,1 нг/мл (3,1–20,5). Липидный профиль: общий холестерин 3,94 ммоль/л, холестерин липопротеинов высокой плотности 0,50 ммоль/л, холестерин липопротеинов низкой плотности 2,92 ммоль/л, триглицериды 1,14 ммоль/л. Воспалительные маркеры: с-реактивный белок 2,0 мг/л (норма до 5), интерлейкин-6 0,500 пг/мл (до 10). Показатели функции почек: скорость клубочковой фильтрации (СКФ), рассчитанная по CKD-EPI 127 мл/мин, СКФ по MDRD 114 мл/мин, клиренс креатинина (Cockroft-Gault) 190 мл/мин, СКФ по цистатину С 98,6 мл/мин.

Функция печени и электролитный профиль: аланинаминотрансфераза (АЛТ) 55,4 Ед/л (0–45), аспартатаминотрансфераза (АСТ) 30,3 Ед/л (0–35), гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) 104 Ед/л (12–64), альбумин 39,3 г/л, фибриноген 2,66 г/л (2,00–4,00), магний 0,78 ммоль/л (0,77–1,03), калий 5,0 ммоль/л (3,4–5,5), кальций 1,93 ммоль/л (2,11–2,55), натрий 138 ммоль/л (136–145), хлориды 107 ммоль/л (98–110), фосфор 0,86 ммоль/л (0,87–1,45).

Гормональный профиль: паратиреоидный гормон 48,6 пг/мл (9,7–75), фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) 4,64 мМЕ/мл (1,5–11,8), тестостерон 10,13 нмоль/л (7,63–36,44), лютеинизирующий гормон (ЛГ) 9,49 мМЕ/мл (1,1–25), пролактин 230 мМЕ/мл (54–340), тиреотропный гормон (ТТГ) 1,5 мкМЕ/мл (0,3–4,5), тироксин 81,1 нг/мл (52–127), трийодтиронин: 1,4 нг/мл (0,69–2,15), антитела к тиреоидной пероксидазе 11,2 МЕ/мл (0,0– 30,0).

Клинический случай 2. Пациент Н., 35 лет, житель городской местности. Жалобы на периодические тупые боли в поясничной области симметричного характера, отечность лица и рук. Анамнез болезни: в течение 2 лет отмечает повышение артериального давления, однако гипотензивные препараты принимает нерегулярно. Аллергологический анамнез не отягощен. Эпидемиологический анамнез без особенностей. Анамнез жизни: со слов пациента, рос и развивался соответственно возрасту. Перенесенные заболевания: острая респираторная вирусная инфекция. Операций и травм не было. У отца КБС. Объективные данные: рост 170 см, вес 87 кг. ИМТ 30,1 кг/м2. АД 120/80 мм рт. ст. (на фоне приема гипотензивных препаратов), ЧСС 77 уд/мин. Сатурация кислорода крови на атмосферном воздухе в покое 93%.

Данные инструментальных обследований. ЭКГ: синусовая тахикардия. Рентгенография органов грудной клетки: патологических изменений не выявлено. Дуплексное сканирование каротидных и феморальных артерий: кровоток не изменен. УЗИ внутренних органов: признаки жирового гепатоза и хронического холецистита. Липоматоз поджелудочной железы и синусов почек.

Данные лабораторных исследований. Общий (клинический) анализ мочи: моча прозрачная, соломенно-желтого цвета, относительная плотность 1014 усл. ед., реакция кислая, белок не обнаружен, реакции на глюкозу и кетоновые тела отрицательные. Цилиндры, слизь, бактерии, соли в моче отсутствуют. Периферический анализ крови: Hb 151 г/л, эритроциты 4,77х1012/л, цветной показатель 0,93, Ht 40,9%, тромбоциты 264х109 /л, лейкоциты 5,54х109 /л, лимфоциты 35,8%, СОЭ 5 мм/час. Биохимия крови: глюкоза натощак 6,62 ммоль/л, креатинин 90,9 мкмоль/л, мочевина 3,5 ммоль/л, цистатин С 1,05 мг/л, витамин D 74,7 нмоль/л, инсулин 13,3 мкЕд/мл, кортизол 292,1 нмоль/л, паратиреоидный гормон 57,9 пг/мл, активность щелочной фосфатазы 153 Ед/л, магний 0,83 ммоль/л, кальций 2,36

ммоль/л, гликогемоглобин 5,9%. Липидный профиль: общий холестерин 6,61 ммоль/л, ЛПНП 4,96 ммоль/л, триглицериды 2,20 ммоль/л. Иммунологическое исследование: антитела к ВИЧ, гепатиту В и С - отрицательные; ревматоидный фактор менее 20 МЕ/мл, HLA I класса, ЛДГ 144 Ед/л, ферритин 74,3 нг/мл, иммуноглобулин Е 1,00 МЕ/мл. Гормоны щитовидной железы: тиреотропный гормон 1,92 мМЕ/мл, свободный Т4 18,2 пмоль/л, тиреоглобулин 7,21 нг/мл. Показатели свертываемости: протромбиновое время 11,6 сек, протромбиновый индекс 107,7%, международное нормализованное отношение 0,92, фибриноген 3,33 г/л, активированное частичное тромбопластиновое время 38,1 сек. Другие маркеры: альфа-амилаза 58,4 Ед/л, интерлейкин-6 28,6 пг/мл, интерлейкин-10 5,5 пг/мл, ФНО-альфа 4,30 пг/мл, мочевая кислота 476 мкмоль/л, Д-димер 8,91 мг FEU/л, альбумин 48 г/л, общий белок 75 г/л, ГГТ 104 Ед/л. Минеральный обмен: магний 0,85 ммоль/л, калий 3,4 ммоль/л, натрий 147 ммоль/л, фосфор 1,47 ммоль/л. Функция почек: СКФ по CKD-EPI – 110 мл/мин, по MDRD – 87 мл/мин, по цистатину С – 72,2 мл/мин. Клиренс креатинина по Cockroft-Gault – 123 мл/мин.

Коронарография: правый тип коронарного кровоснабжения, ствол левой коронарной артерии без поражений, извитость дистальных отделов коронарных артерий, значимых сужений не выявлено, TIMI III (Рисунок 4).

При исследовании ветвей аорты выявлена добавочная почечная артерия (Рисунок 6, 7, 8).

Рисунок 4. Результаты коронароангиографии пациента Н., 35 лет

Рисунок 5. Результаты коронароангиографии пациента Н., 35 лет

Рисунок 6. Результаты ангиографии сосудов почек пациента Н., 35 лет

Рисунок 7. Результаты ангиографии сосудов почек пациента Н., 35 лет

Рисунок 8. Результаты ангиографии сосудов почек пациента Н., 35 лет

Клинический случай 3. Пациент С, 16 лет (Рисунок 9), житель городской местности. Объективные данные: рост 185 см, вес 93 кг. ИМТ 27,1 кг/м2. АД 140/80 мм рт. ст., ЧСС 88 уд/мин. Сатурация кислорода крови на атмосферном воздухе в покое 94%.

Рисунок 9. Пациент С., 16 лет. Двусторонное увеличение размеров грудных желез

Рисунок 10. Пациент С., 16 лет. Вид спереди и сбоку (поверхность тазобедренного сустава)

Клинический случай 4. Пациент Д., 16 лет (Рисунок 11), житель городской местности. Объективные данные: рост 171 см, вес 81 кг. ИМТ 27,7 кг/м2. АД 100/60 мм рт. ст. (на фоне приема гипотензивных препаратов), ЧСС 102 уд/мин. Сатурация кислорода крови на атмосферном воздухе в покое 95%.

Рисунок 11. Пациент Д., 16 лет. Псориаз кожи

Обсуждение

Повышения систолического артериального давления (АД) ≥140 мм рт. ст. и/или диастолического АД ≥90 мм рт. ст. все чаще регистрируются среди лиц в возрасте 18–44 лет, то есть в молодом возрасте. В последние годы отмечается рост случаев повышения АД даже у юношей (15–24 года). На это явление влияют такие факторы, как широкое распространение фастфуда, избыточное содержание соли в полуфабрикатах, частый приём энергетических напитков, употребление насвая, курение, низкая физическая активность, а также постоянное использование мобильных устройств. Кроме того, плотный смог в городах и дефицит витамина D оказывают негативное воздействие на организм, способствуя развитию артериальной гипертензии (АГ).

В литературе обсуждаются различные реакции сердечно-сосудистой системы на активацию симпатической нервной системы у молодых людей, при этом полагают, что может быть преобладать либо кардиального, либо васкулярного компонента [10].

Рисунок 12. Наружные половые органы пациента Д., 16 лет. Псориаз кожи

Клиницисты все чаще сталкиваются с эпизодическим повышением АД у молодежи, при этом обычно не удается обнаружить конкретные причины АГ. В этой связи следует отметить, что в нашем исследовании у 35-летнего пациента Н. выявлена добавочная почечная артерия, которая может провоцировать гипоперфузию или гиперперфузию сегментов почки, способствуя развитию АГ. Поэтому важно учитывать, что повышение активности ренина и концентрации альдостерона может быть основанием для проведения брюшной аортографии, чтобы исключить наличие добавочных почечных артерий (Рисунок 6, 7, 8), которые могут вызывать периодическую гипокалиемию путем активации ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Согласно опубликованным данным, добавочная почечная артерия, отходящая от брюшной аорты, обнаруживается у 14% обследованных [11].

Исследования показывают, что источниками добавочных артерий могут быть надпочечниковые артерии, артерии яичка или другие близлежащие сосуды [12].

Как показывают результаты инструментальных исследований, в настоящее время наблюдается увеличение числа почечных артерий у молодых пациентов. Данный факт не может не настораживать, если учесть, что с возрастом и увеличением массы тела сдавление добавочной артерии усиливается, делая АГ резистентной к медикаментозной терапии. Во-вторых, у молодых пациентов АГ протекает особенно тяжело, нередко с повышением АД в ночные часы и резистентностью к лечению. Всё это способствует повышению частоты сердечно-сосудистых осложнений, а присоединение к АГ ожирения ухудшает ещё и когнитивные функции, увеличивая риск депрессии и может вызывать суставной синдром.

Также стоит отметить, что у пациентов с АГ в периоды инфекционных осложнений повышается риск тромбоэмболий. В первом (пациент Р., 26 лет) и втором клинических случаях (пациент Н., 35 лет) АГ сочеталась с ожирением и дислипидемией, а у пациента Н. уровень D-димера был значительно повышен. Однако при обследовании у пациента Н., 35 лет, не было выявлено признаков атеротромбоза и эмболий. Тем не менее, АГ, ожирение и гиперхолестеринемия остаются сегодня основными факторами риска сосудистых осложнений, а проблема АГ среди молодежи представляет значимую социальную нагрузку, так как отказ от медикаментозного лечения и диспансерного наблюдения, который имеет место среди них, увеличивает риск сердечно-сосудистых осложнений.

Не менее важным социальным аспектом АГ у молодых является развитие когнитивных нарушений. Головной мозг становится мишенью для АГ, причем в условиях стойкого и длительного повышения АД повреждение мозга носит прогрессирующий характер.

Доказано, что одним из наиболее важных факторов риска сердечно-сосудистых осложнений является метаболический синдром. В то же время АГ у молодых лиц часто ассоциируется с данным синдромом, включающим такие компоненты как ожирение, гипер- и дислипидемию, инсулинорезистентность [13].

Более того, по результатам наблюдательного исследования было установлено, что метаболический синдром является важным фактором риска смерти от КБС, повышая ее вероятность в 1,5 раза. Однако, как отмечают исследователи, не все сочетания компонентов метаболического синдрома имели одинаково неблагоприятное действие. Самый высокий уровень смертности наблюдался в тех случаях, когда метаболический синдром сопровождался повышением уровня триглицеридов или снижением холестерина липопротеинов высокой плотности [14].

По данным экспертов в области гипертензиологии у юношей и молодых лиц достижение и удержание целевого уровня АД вызывает определенные трудности. Например, около 70% пациентов с АГ, находящихся на монотерапии, не могут достичь целевых значений АД [15].

Кроме того, почечная АГ не всегда диагностируется своевременно вследствие “маскировки” её симптомов под другими заболеваниями. Данный факт свидетельствует о необходимости проведения расширенной диагностики для выявления почечной АГ, что было продемонстрировано в нашем клиническом наблюдении (пациент Н., 35 лет).

Важно отметить, что стойкое повышение АД ухудшает прогноз и увеличивает риск смерти. Только в России каждые 1,5 минуты возникает новый случай инсульта. При гипертонической болезни (на стадии поражения почек) АГ становится резистентным к терапии и протекает с частыми ночными эпизодами повышения АД, а также развитием острой левожелудочковой сердечной недостаточности.

В реальной клинической практике пациентам с гипертонической болезнью и ожирением необходим регулярный осмотр нефролога-терапевта с целью выявления и устранения резистентной к лечению АГ, а также предотвращения развития новых (впервые) случаев терминальной ХПН. Известно, что патология почек приводит к повышению АД, а АГ, в свою очередь, ускоряет повреждение почек. По мере снижения фильтрационной функции почек частота АГ и гиперурикемии увеличивается и достигает максимума на стадии заместительной почечной терапии. Спектр заболеваний, при котором отмечается АГ, представлен в Таблице.

Таблица

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПРОТЕКАЮЩИХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ИЛИ ОСЛОЖНЯЮЩИХСЯ ЕЮ

Нозологическая единица Клиническая проявления

Неспецифический аортоартериит Артериальная гипертензия

Метаболический синдром Сахарный диабет 2-го типа Хронические тубулоинтерстициальные нефриты Хронические гломерулонефриты

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice Т. 10. №12 2024

Нозологическая единица Клиническая проявления

Хронические пиелонефриты

Мочекаменная болезнь

Подагра

Синдром Иценго-Кушинга

Феохромоцитома

Первичный гиперальдостеронизм

Синдром обструктивного апноэ во сне

Системные васкулиты

Коарктация аорты

Гипотиреоз

Гипертиреоз

Ревматоидный артрит

Системная красная волчанка

Системная склеродермия

ВИЧ-инфекция

Не менее важная особенность ожирения у лиц молодого возраста заключается в том, что долгие годы активация симпатической нервной системы поддерживает функциональную перестройку сосудов на уровне микроциркуляции. Следовательно, ожирение у мужчин служит не только предиктором ССЗ и сахарного диабета, но и эректильной дисфункции. Согласно опубликованным данным, женщины и мужчины различаются по характеру распределения и отложения жировой ткани в организме [16].

По-видимому, при АГ у мужчин жировая ткань быстро подвергается перепрофилированию, выполняя не только иммунную, но и эндокринную функцию. При наличии АГ и ожирения у мужчин регистрируются низкие сывороточные уровни тестостерона, высокие концентрации мочевой кислоты, дефицит фолатов и увеличение концентрации гомоцистеина. Существует двунаправленная взаимосвязь между дефицитом тестостерона и развитием ожирения у мужчин. Очевидно, что социальная и клиническая значимость АГ и ожирения у мужчин значительно выше, чем у женщин. При ожирении у мужчин часто наблюдается гинекомастия, а без гиперэстрогении, как известно, гинекомастии (Рисунок 9) не бывает [17].

Вместе с тем, наличие АГ и ожирения увеличивает риск избытка эстрадиола у мужчин. Так, при АГ и ожирении у мужчин регистрируется снижение содержания сексстероидсвязывающего глобулина в периферической крови, что приводит к отсутствию полового влечения у мужчин. Нужно помнить, что у молодых мужчин при отсутствии терапии АГ и ожирения наблюдается изменение консистенции яичек и ее уменьшение в объеме. Как отмечают исследователи, гипогонадизм при ожирении может быть обусловлен повышенной ароматизацией андрогенов в эстрогены жировой тканью и уменьшением соотношения тестостерон/эстрадиол, что вызывает подавление секреции лютеинизирующего гормона и фолликулостимулирующего гормона гипофизом и снижение продукции тестостерона семенниками [18].

Стоит подчеркнуть, что при ожирении меняется фенотип жировой ткани в сторону воспаления. Продуцируемые адипоцитами различные белки (цитокины) повышают активность фермента ароматазы, что усиливает переход тестостерона в эстрадиол, который еще больше усугубляет ситуацию тем, что снижает продукцию тестостерона через подавление секреции гонадотропин-рилизинг гормона, а затем и лютеинизирующего гормона [19].

Как подчеркивают исследователи, формируется так называемый «тестостерон-эстрадиоловый шунт» [20].

Кроме того, одним из способствующих факторов развития эректильной дисфункции при АГ и ожирении является снижение продукции оксида азота, вазоконстрикция, усиление продукции эндотелина-1 и увеличение протромбогенного потенциала. Вносят также свой вклад в развитие эректильной дисфункции увеличение содержания нуклеарного фактора Kappa B [21].

Очевидно, мужчины с АГ и ожирением испытывают страх и подвержены стрессу, что еще больше приводит к активации симпатической нервной системы. Клиническим маркером повышенной симпатической активации при ожирении служит увеличение ЧСС в покое, что сопровождается ускоренным развитием эректильной дисфункции и сахарного диабета 2-го типа. На периферическом уровне неблагоприятные эффекты ожирения у мужчин проявляются в виде нечувствительности рецепторного аппарата к андрогенам и в присутствии сниженного уровня тестостерона формирует гипогонадизм у мужчин.

В исследовании Гусовой З.Р. и соавт. (2019) оценено влияние ожирения и андрогенного дефицита на формирование метаболических нарушений у мужчин. Авторы утверждают, что висцеральное ожирение является фактором высокого риска развития метаболических нарушений и андрогенного дефицита у мужчин [16].

АГ и ожирение напрямую влияют на репродуктивную функцию мужчин. Избыточный вес и АГ у мужчин могут сопровождаться ухудшением морфо-функциональных свойств сперматозоидов [18].

Важно помнить, что у мужчин с АГ и ожирением вероятность рождения мальчика низкая. А при наличии тяжелого ожирения и резистентной к терапии АГ риск относительного бесплодия возрастает многократно. Связано это с тем, что при АГ и ожирении жировая ткань продуцирует широкий спектр воспалительных цитокинов, которые еще больше усугубляют андрогенный дефицит и снижение умственной работоспособности. Отмечено, что уменьшение уровня тестостерона у мужчин с избыточной массой повышает риск развития гипогонадотропного гипогонадизма [18, 22].

Ожирение у юношей создает угрозу инвалидизации в молодом и среднем возрасте и снижает общую продолжительность жизни в связи с частым развитием тяжелых сопутствующих или конкурирующих заболеваний. В своем пути развития ожирения у человека протекает стадийно и различными кожными и нервно-психическими расстройствами. Как представлено на Рисунке 9, 10, 11 и 12, ожирение у обследованного нами мальчика вызвало и кожное изменение.

Следует отметить, что у пациентов с ожирением прослеживается связь с риском псориаза. Так, ожирение способствует более тяжелому течению псориаза, а нормализация массы тела благоприятно повлияет на кожные изменения. С другой стороны риск развития АГ и ожирения у лиц с псориазом несколько раз выше, чем в общей популяции [23].

Хроническое воспаление при псориазе повышает риск развития ожирения и АГ [23] независимо от возраста. У пациента Д., 16 лет (Рисунок 12) псориаз охватил наружные половые органы, что создает не только болезненные ощущения, но и эстетический дискомфорт.

Кроме того, у пациента Д., 16 лет (Рисунок 11) ожирение и псориаз служило причиной психоэмоционального нарушения, ситуативной тревожности и частого депрессивного состояния. А при сборе клинико-анамнестических данных выяснилось, что пациент Д., 16 лет по указанной причине на протяжении 3-х лет использует вейпы и электронные сигареты. По данным литературы, тяжесть псориатических изменений кожи, степень ожирения и АГ зависит от пищевого поведения, нутритивного статуса, составляющих образа жизни, таких как фактическое питание, наличие вредных привычек [23, 24].

У лиц псориазом уровень АД повышается осенне-зимний период и наблюдается изменения в показателях липидного спектра крови вследствие подъёма инфекционных заболеваний, чрезмерной активацией симпатической и РААС, а также снижение скорости утилизации реактивных форм кислорода. В ряде работ изучены особенности клинического течения и лечения псориаза у пациентов с избыточной массой тела [25].

У лиц с ожирением псориаз нередко имеет распространенный характер и протекает резкой гиперемией, инфильтрацией, обильным шелушением, вплоть до образования чешуе-корок (Рисунок 12). Нужно помнить, что при ожирении и АГ риск присоединения бактериальной инфекции и возникновения пиодермических элементов в нижней части живота и паховой области гораздо выше. У пациентов периодически отмечается гиперемия, шелушение и инфильтрация в нижнем этаже брюшной полости. В числе дерматологических феноменов при ожирении значится андрогенная алопеция, акантокератодермия, кожные злокачественные опухоли и стрии (растяжки) кожи. По литературным данным, стрии кожи характеризуются линейными гладкими атрофическими полосами кожи и располагаются перпендикулярно силе наибольшего натяжения [26, 27].

Как отмечают исследователи, изменения в компонентах внеклеточного матрикса, структуры фибрина, эластина и коллагена лежит в основе патогенеза стрии при ожирении [28, 29]. Наиболее часто стрии кожи локализуются на руках, бедрах, животе и в поясничнокрестцовой области, но могут располагаться и в других областях, в том числе на лице. В упомянутом исследовании описаны тяжелой формы стрии кожи 25 летнего пациента страдающее абдоминальным ожирением и псориазом [27].

Тело помнит все, в том числе где спрятались переживания. Этот факт вполне применим для молодых лиц, у которых ожирение сочетается с АГ.

Таким образом, артериальная гипертензия и ожирение у мужчин считаются проблемой междисциплинарного характера. Начало артериальной гипертензии в юношеском и молодом возрасте сопряжено с высоким риском поражения почек, увеличением затрат на диагностические мероприятия и ухудшением социальной адаптации пациента. Длительный прием гипотензивных препаратов, необходимость регулярного врачебного осмотра с оценкой функционального состояния органов-мишеней и внутренняя или внешняя миграция населения значительным образом затрудняют этапы диспансеризации и маршрутизации пациентов. В этом направлении создание электронного паспорта здоровья лицам с хроническим неинфекционным заболеванием облегчает работу врачей практического здравоохранения и способствует повышению эффективности лечебно-профилактических мероприятий.

Исследование не имело спонсорской поддержки. Авторы несут полную ответственность за предоставление окончательной версии рукописи в печать.

Декларация о финансовых и других взаимоотношениях. Все авторы принимали участие в разработке концепции статьи и в написании рукописи. Окончательная версия рукописи была одобрена всеми авторами. Авторы не получали гонорар за статью.

Список литературы Возраст и хронические неинфекционные заболевания в фокусе проблемы артериальной гипертензии и ожирения

- Гапон Л. И. Артериальная гипертония и жесткость артериальной стенки в клинической практике: обзор литературы // Российский кардиологический журнал. 2024. Т. 29. №5. С. 5924. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2024-5924

- Заирова А. Р., Рогоза А. Н., Добровольский А. Б. Артериальная жесткость и «сосудистое старение» во взаимо-связи с коагулогическими факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, показателями липидного и углеводного обмена в популяции взрослого населения Томска по данным исследования ЭССЕ-РФ // Кардиологический вестник. 2018. Т. 13. №1. С. 5-15.

- WHO. Noncommunicable Diseases: Mortality (2019). https://lyl.su/sws6

- Драпкина О. М., Концевая А. В., Калинина А. М., Профилактика хронических неинфекционных заболеваний в Российской Федерации. Национальное руководство 2022 // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. 2022. Т. 21. №4. С. 3235. https://doi.org/10.15829/1728-8800-2022-3235

- Martin S. S., Aday A. W., Almarzooq Z. I., Anderson C. A., Arora P., Avery C. L. 2024 heart disease and stroke statistics: a report of US and global data from the American Heart Association // Circulation. 2024. V. 149. №8. P. e347-e913. https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000001209

- Гордеева Е. В., Мордовин В. Ф., Пекарский С. Е., Афанасьева Н. Л., Рипп Т. М., Русина А. М. Частота возникновения сердечно-сосудистых осложнений и факторы риска их формирования у пациентов с артериальной гипертензией по данным пятилетнего наблюдения // Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2008. Т. 23. №2. С. 59-62.

- Гераскина Л. А. Артериальная гипертензия и инсульт: кардионеврологические аспекты вторичной профилактики // Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2014. (спецвыпуск 2). C. 56-61.

- Кистенев Б. А., Манвелов Л. С. Опыт профилактики нарушений мозгового кровообращения на промышленных предприятиях // Российский медицинский журнал. 1997. Т. 5. №10. С. 13-16.

- Chalmers J., MacMahon S. Perindopril protection against recurrent stroke study (PROGRESS): interpretation and implementation // Journal of Hypertension. 2003. V. 21. P. S9-S14.

- Пиковская Н. Б., Куликов В. Ю., Абрамцова А. В. Особенности регуляции артериального давления у юношей в зависимости от вегетативного статуса // Journal of Siberian Medical Sciences. 2012. №2. С. 31.

- Кафаров Э. С. Вариантная анатомия почечной артерии и ее ветвей: Автореф. дисс.... канд. мед. наук. Волгоград, 2004.

- Фомин В. В., Куприянов И. Е., Разуваева М. А. Множественные почечные артерии -эпифеномен или возможная причина артериальной гипертензии? // Клиническая нефрология. 2012. №5-6. С. 64-67.

- Сабиров И. С., Муркамилов И. Т., Фомин В. В., Сабирова А. И., Исмарова Г. С., Юсупов Ф. А. Артериальная гипертензия в молодом возрасте: современное состояние проблемы // The Scientific Heritage. 2021. №72-2. С. 15-23.

- Плавинская С. И., Плавинский С. Л. Метаболический синдром, его компоненты и смертность в длительном проспективном исследовании // Российский семейный врач. 2010. Т. 14. №1. С. 24-32.

- Аксенова А. В., Ощепкова Е. В., Чазова И. Е. Антигипертензивная терапия у коморбидных больных с артериальной гипертонией в условиях реальной клинической практики (по данным национального регистра артериальной гипертонии, 2019-2022 гг.) // Терапевтический архив. 2024. Т. 96. №9. С. 860-871. https://doi.org/10.26442/00403660.2024.09.202848

- Гусова З. Р., Дзантиева Е. О. Роль висцерального ожирения и дефицита тестостерона в формировании метаболических нарушений у мужчин // Вестник урологии. 2019. Т. 7. №3. С. 14-22. https://doi.org/10.21886/2308-6424-2019-7-3-14-22

- Голодников И. И., Павлова З. Ш., Камалов А. А. Гиперэстрогения у мужчин -надуманная проблема или объективная реальность? Эффективны и безопасны ли ингибиторы ароматазы? // Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2020. Т. 9. №4. С. 47-58.

- Осадчук Л. В., Попова А. В., Туманик О. В., Суботялов М. А., Айзман Р. И. Андрогенный дефицит у мужчин с избыточной массой тела и ожирением // Проблемы репродукции. 2012. №4. С. 76-79.

- Saad F., Rohrig G., von Haehling S., Traish A. Testosterone Deficiency and Testosterone Treatment in Older Men // Gerontol ogy. 2017. V. 63. №2. Р. 144-156. https://doi.org/10.1159/000452499

- Дамулин И. В., Есилевский Ю. М. Эректильная дисфункция: современное состояние проблемы // Урология. 2014. №3. С. 95-101.

- Мамедов М. Н., Друк И. В., Арабидзе Г. Г., Ахундова Х. Р. Континуум сахарного диабета 2-го типа и его коморбидность с другими соматическими заболеваниями // Профилактическая медицина. 2024. Т. 27. №9. С. 123-129.

- Павлова З. Ш., Голодников И. И., Камалов А. А. Распространенность дефицита тестостерона и его ассоциация с гиперурикемией у мужчин с нормальной, избыточной массой тела и ожирением // Доктор.Ру. 2021. Т. 20. №11. С. 62-67. https://doi.org/10.31550/1727-2378-2021-20-11-62-67

- Уфимцева М. А., Попов А. А., Федотова Л. В., Мыльникова Е. С., Бочкарев Ю. М., Жунисова Д. С. Псориаз и метаболический синдром: обзор литературы // Ожирение и метаболизм. 2020. Т. 17. №.4. С. 369-374. https://doi.org/10.14341/omet12517

- Шоюнусова Н. Ш. Влияние фактора питания на клиническое течение псориаза // Экономика и социум. 2021. №.1-2(80). С. 759-762.

- Микрюков А. В. Особенности течения псориаза у больных с избыточной массой тела и ожирением // Клиническая дерматология и венерология. 2013. №11(6). C. 52-57.

- Burrows N. P., Lovell C. R. Disorders of connective tissue // In: Rook's Textbook of Dermatology. Wiley-Blackwell, Ltd., 2010. Р. 45.54-6.

- Лыкова С. Г., Моржанаева М. А. Метаболический синдром у пациентов дерматологического профиля // Journal of Siberian Medical Sciences.2016. №Спецвыпуск. С. 12.

- Газданова А. А., Городецкая Г. И., Перков А. В., Стародуб М. В., Уртаев С. Р., Прокопенко Д. В., Минакова Л. А. Кожные проявления эндокринных заболеваний // Клиническая дерматология и венерология. 2022. Т. 21. №2. С. 230-237.

- Таганов А. В., Тихомиров Т. А., Рождественская О. А., Заславский Д. В., Тамразова О. Б., Гуреева М. А. Ожирение и его роль в патогенезе заболеваний кожи // Эндокринология: новости, мнения, обучение. 2021. Т. 10. №4. C. 52-61. https://doi.org/10.33029/2304-9529-2021-10-4-52-61