Возраст рыхлых отложений на стоянке Елисеевичи 1 по результатам их датирования методом оптико-стимулированной люминесценции

Автор: Тумской В.Е., Куренкова Е.И., Хлопачев Г.А., Таратунина Н.А., Викулова Н.О., Курбанов Р.Н.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 261, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены первые результаты OSL-датирования рыхлых отложений второй надпойменной террасы реки Судости (притока Десны), которые включают культурный слой стоянки Елисеевичи 1. Датировки указывают на то, что формирование культурного слоя происходило относительно быстро в период с 16 до 15 тыс. л. н. В разрезе по результатам датирования не выделяется резких несогласий, перерывов, возрастных инверсий, что может свидетельствовать об относительно непрерывном осадконакоплении. Полученные датировки указывают на поздневалдайский возраст отложений (конец морской изотопной стадии 2) и хорошо коррелируют с полученными ранее по костям мамонта радиоуглеродными датами и оценками возраста на основании изучения палинологии и фауны стоянки.

Палеолит, Елисеевичи 1, терраса, OSL-датирование, рыхлые отложения, поздний валдай, возраст

Короткий адрес: https://sciup.org/143175976

IDR: 143175976

Текст научной статьи Возраст рыхлых отложений на стоянке Елисеевичи 1 по результатам их датирования методом оптико-стимулированной люминесценции

Стоянка Елисеевичи 1 является одним из опорных памятников для изучения верхнего палеолита центра Русской равнины. Она находится на окраине с. Елисеевичи в Жирятинском районе Брянской области. Древнее поселение располагалось на участке современной второй надпойменной террасы р. Судости высотой 10–12 м, на территории обширного мыса, образованного правым берегом реки и бортом крупной балки. Борт террасы довольно крутой, до 60°, заросший лесом, в настоящее время почти не подмывается.

1 Работы выполнены при финансовой поддержке проектов РНФ № 19-77-10077 (люминесцентное датирование), РФФИ № 18-00-00837 (археологические работы) и РФФИ № 18-00-00542 (геоморфологические и геологические исследования).

Памятник был открыт в 1930 г. К. М. Поликарповичем и исследовался им в 1935, 1936, 1946 и 1948 гг. Именно в это время на стоянке были сделаны наиболее значимые находки – крупные, украшенные сложным геометрическим орнаментом пластины, уникальная женская статуэтка, костные останки ребенка, поделки из мягкого известняка, череп собаки и др., которые, по мнению Л. В. Греховой, «…сразу поставили вновь открытую стоянку в ряд памятников мировой культуры» ( Величко и др. , 1997. С. 8). Немногочисленные предварительные статьи, посвященные результатам этих работ, имеют краткий характер ( Поликарпович , 1940), а обобщающая публикация готовилась к изданию В. Д. Будько уже после смерти исследователя и характеризуется как неполнотой представленных в ней данных, так и плохо сведенным, малоинформативным планом раскопок ( Поликарпович , 1968).

В 1960-е гг. раскопки стоянки велись экспедицией Института истории АН БССР под руководством В. Д. Будько, а в 1970–1980-х гг. экспедицией Государственного исторического музея под руководством Л. В. Греховой совместно с Лабораторией эволюционной географии Института географии АН СССР под руководством А. А. Величко. В 1997 г. результаты этих комплексных исследований были опубликованы в коллективной монографии ( Величко и др. , 1997), где нашли свое отражение все накопленные к тому времени материалы по изучению памятника. В 2010 г. работы на стоянке были возобновлены Деснинской палеолитической экспедицией МАЭ РАН под руководством Г. А. Хлопачева. Итогам этих работ посвящена большая детальная статья 2017 г. ( Хлопачев и др. , 2017). На основе обнаруженной полевой документации К. М. Поликарповича о раскопках Елисеевической стоянки были реконструирован план расположения и относительная хронология крупных хозяйственных объектов в ее центральной части ( Хлопачев, Полковникова , 2017).

В 2018 г. внимание исследователей было вновь привлечено к стоянке Елисеевичи 1 (рис. 1) в связи с интересом к изучению следов мерзлотных процессов, развивавшихся в центральных районах Восточно-Европейской равнины в плейстоцене. Проявления мерзлотных нарушений в данном регионе и, в частности, на расположенных здесь многочисленных позднепалеолитических стоянках, известны давно. На характеристике данного явления достаточно подробно останавливался в своей первой монографии А. А. Величко ( Величко , 1961), а в монографии 1997 г. этой теме посвящен отдельный раздел, поскольку стоянка Елисеевичи 1 представляет собой памятник, где следы мерзлотных процессов выражены наиболее ярко.

В ходе работ 2018 г. была сделана попытка вскрыть и повторно исследовать мерзлотную структуру, которая по имеющимся описаниям ( Хлопачев и др. , 2017) представляет собой довольно крупную псевдоморфозу по ледяной жиле. Обнаружить ее не удалось, однако в стенке шурфа были отобраны образцы для датирования отложений стоянки методом оптико-стимулированной люминесценции (ОСЛ).

Рис. 1. Стоянка Елисеевичи 1. Местоположение изученного шурфа № 3. Координаты шурфа: N 53°08’36.8”, E 33°38’53.0”

Геолого-геоморфологические условия района стоянки Елисеевичи 1

Река Судость является правым притоком Десны. В строении долин обеих рек принимают участие ледниковые отложения среднего неоплейстоцена. При деградации средненеоплейстоценового ледникового покрова они, скорее всего, были долинами стока ледниковых вод ( Величко и др. , 1997). Внутри долин распространены флювиогляциальные отложения днепровского времени мощностью от 2 до 10 м, которые вскрываются по всей долине р. Судости. Они выходят на поверхность вблизи водораздела рек Десны и Судости. Склон, обращенный к долине Судости в районе стоянки Елисеевичи 1, в нижней части также сложен флювиогляциальными отложениями днепровского возраста.

В обеих долинах также выделяется так называемый погребенный аллювиальный комплекс, накопление которого завершилось, судя по данным пыльцевого анализа, в микулинское время (Гуртовая, Фаустова, 1977). Сверху они перекрываются поздненеоплейстоценовыми лессовидными отложениями, включающими горизонты погребенных почв (лёссово-почвенная серия). В долине р. Судости лессовые отложения распространены довольно широко, хотя мощность их меньше, чем в долине Десны. Они становятся более опесчанен-ными и слоистыми, свидетельствуя, что условия, в которых происходило их накопление, характеризовались большим увлажнением. С приводораздельных участков лесс перемещался на более низкие уровни – в балочные понижения и на низкие речные террасы.

Строение разреза отложений на стоянке Елисеевичи 1

Культурный слой стоянки Елисеевичи 1 имеет сложное строение и прерывистое распространение. Первичное залегание горизонта, содержащего культурные находки (кремень, костные остатки, скопления углисто-зольной массы), частично нарушено в начале его погребения процессами аккумуляции лессов и палеокриогенными процессами. Об этом свидетельствует широкое распространение на стояночном участке системы крупных псевдоморфоз по полигонально-жильным льдам, которые часто разрывают культурный слой. В заполнении псевдоморфоз крупные кости и бивни мамонта опускаются вниз на глубину до 1,5–2,0 м от уровня их первичного положения в культурном слое. Значительные скопления крупных костей животных, бивней, кремня и костного угля на стоянке чередуются с местами распространения отдельных немногочисленных находок ( Величко и др. , 1997).

В 2011 г., во время возобновленных на стоянке Елисеевичи 1 работ, в северной стенке шурфа № 3 (заложен на участке, прилегающем к раскопу Л. В. Греховой 1974 г., рис. 1), были вскрыты следы несогласного залегания отложений на глубине примерно 1,6–1,7 м от дневной поверхности. В стенке отмечаются прерывистые следы зольной массы, имеющей достаточно явный наклон к западу, в направлении от долины к водоразделу. Стенка в 2011 г. была описана Ю. Н. Грибченко ( Хлопачев и др. , 2017). В 2018 г. была предпринята новая попытка изучения криогенных образований в Елисеевичах, поскольку именно здесь были обнаружены яркие проявления следов криогенных деформаций (Там же).

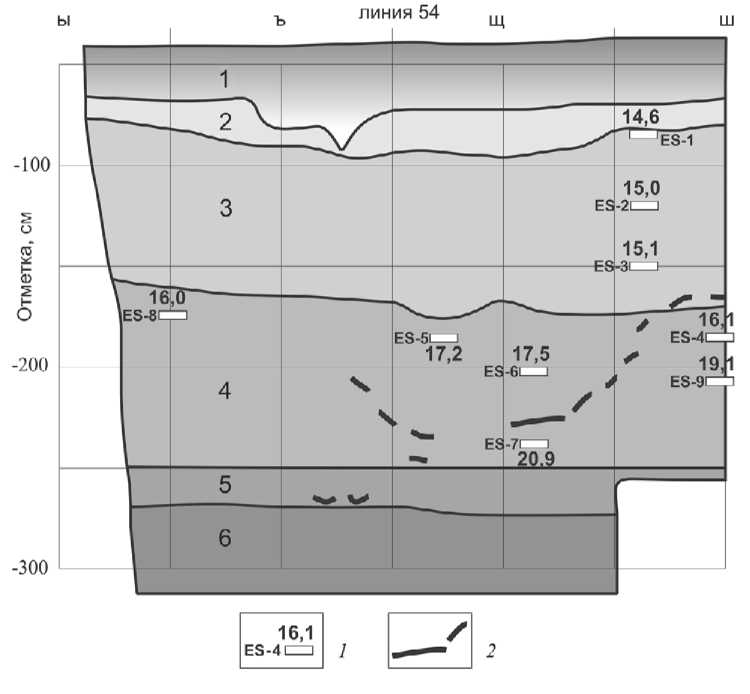

В июне 2018 г. была вскрыта северная стенка шурфа № 3 и сделано ее стратиграфическое описание (табл. 1). В стенке шурфа до глубины 0,7 м были вскрыты буроватые суглинки, переработанные сверху процессами современного почвообразования (слои 1 и 2 на рис. 2). Ниже них, до глубины 2,25 м, залегают супеси лессовидные, слоистые (слои 3–5), в толще которых присутствуют артефакты культурного слоя и проявляются следы очажной массы. Вблизи вскрытого очага все слои имеют наклон к западу, от реки в сторону водораздела. По мнению Ю. Н. Грибченко, здесь был вскрыт правый борт мерзлотной структуры, отвечающей времени разрушения культурного слоя, однако в 2018 г. обнаружить эту структуру не удалось.

Для уточнения возраста лессовидных супесей, с которыми связан культурный слой, из них были отобраны образцы для датирования методом ОСЛ.

Таблица 1. Описание разреза северной стенки шурфа № 3, 2018 г. (мощность и глубины подошвы слоев приведены по линии Щ (см. рис. 2)

|

Слой |

Отложения |

Мощность, м |

Глубина подошвы от поверхности земли, м |

|

1 |

Гумусовый горизонт современной почвы с белесой суглинистой толщей в основании (антропотурбированный слой). Его подошва полого поднимается к западу на 5–10 см. Горизонт пронизан корнями современных растений. Нижний контакт хорошо заметен по цвету |

0,3 |

0,3 |

|

2 |

Суглинок легкий, рыжевато-бурого цвета, пронизан нитевидными корешками растений. Мощность слоя около 20–30 см, но в направлении на запад уменьшается до 10–15 см. Западнее линии 54 в кровле слоя выражено пологое понижение примерно на 20 см, в нижней части которого присутствует небольшой клин высотой около 10 см, выполненный материалом вышележащего слоя. Нижняя граница неровная, достаточно четкая, в восточной части описываемой стенки имеет серию небольших клиновидных выступов длиной около 5 см |

0,25 |

0,55 |

|

3 |

Верхние 25–30 см – переслаивание супеси рыжеваторжавой (слойки толщиной 6–7 см) и белесой желтовато-серой пылеватой (слойки толщиной 1–2 см). Слоистость неясная субгоризонтальная, слойки более светлой супеси часто выклиниваются. Нижние 35–40 см имеют сходный состав, но более ясное и четкое переслаивание, толщина слойков составляет около 2 см. Слой в целом в описанной стенке имеет волнистое залегание с амплитудой до 15 см. В нижней части слоя присутствуют артефакты, залегающие конформно слоистости |

0,7 |

1,25 |

|

4 |

Супесь серовато-палевая с большим количеством гумусированных примазок в виде мелких пятен размерами до 3 мм. На глубине 1,3 м от дневной поверхности они образуют зону распространения точечных примазок. В пределах квадрата Щ присутствуют также включения угольков и обломков трубчатых костей, которые вместе образуют вогнутую структуру очага глубиной около 0,7 м и протяженностью около 1–1,5 м |

0,85 |

2,1 |

|

5 |

Супесь буровато-палевая лессовая, влажная. На отметке -270 см появляется легкое ожелезнение. На отметке -275 см из стенки торчит обломок кости размером до 2 см, а также отдельные мелкие косточки. В нижней части отмечаются железистые прослои толщиной до 2 см. По ним проводится граница слоя |

0,25 |

2,35 |

|

6 |

Супесь лессовидная, более светлая, чем вышележащая. Отмечается скрытая тонкая слоистость (создается включением более светлого материала) |

Видимая 0,4 |

2,75 |

Рис. 2. Стоянка Елисеевичи 1. Строение и стратиграфия северной стенки шурфа № 3, вскрытой в 2018 г. (номера слоев соответствуют их номерам в табл. 1)

1 – места отбора образцов на OSL датирование (ES-4 – полевой номер образца; 16,1 тыс. л. н. – полученная датировка); 2 – скопления углисто-зольной массы

Методика и результаты люминесцентного датирования

В разрезе Елисеевичи 1 была отобрана серия из 9 образцов для определения возраста отложений методом оптически-стимулированной люминесценции, который широко применяется при геохронологических исследованиях четвертичных отложений. Образцы отобраны в северной стенке шурфа № 3 (рис. 2) и распределены вдоль всего разреза с целью получения надежной оценки возраста всего вскрытого интервала.

Отбор образцов для измерений проводился в ночное время в светонепроницаемые полиэтиленовые пакеты, которые были сразу упакованы в алюминиевую фольгу. Предварительная лабораторная обработка образцов выполнена в лаборатории люминесцентного датирования МГУ-ИГРАН. Материал для измерения ОСЛ был получен методом влажного ситования с отбором фракции песка 90–180 мкм. Проведена последовательная обработка полученной фракции 10 % раствором перекиси водорода, соляной кислоты, далее выполнена сепарация кварцевых зерен и зерен полевых шпатов в тяжелой жидкости (поливольфрамат калия), а также дополнительная очистка кварца в концентрированной плавиковой кислоте.

Измерения эквивалентной дозы и мощности дозы выполнены в Скандинавской люминесцентной лаборатории Risø Орхусского университета, Дания. Скорость накопления дозы рассчитана по результатам измерения активности образцов на гамма-спектрометре. Выполнено измерение содержания изотопов 238U, 226Ra, 232Th, 40K (табл. 2). Для всего разреза отмечается относительно высокое содержание радионуклидов, характерное для субаэральных лёссово-почвенных отложений ( Buylaert et al. , 2015), распределение радионуклидов в разрезе равномерное. Мощность дозы колеблется в пределах 2,6–3,8 Гр/тыс. лет для кварца.

Таблица 2. Результаты гамма-спектрометрического анализа.

Содержание радиоактивных элементов в образцах и скорость накопления дозы для кварца и полевых шпатов

|

Полевой № образца |

Лаб. № |

Отметка, см |

238 U, Бк/кг |

226Ra, Бк/кг |

232Th, Бк/кг |

40K, Бк/кг |

Мощность дозы, Грей/тыс. лет |

|

|

кварц |

полевые шпаты |

|||||||

|

ES-1 |

190865 |

- (83–87) |

35,0 ± 9,1 |

28,2 ± 0,8 |

33,1 ± 0,8 |

587 ± 13 |

2,6 ± 0,1 |

3,5 ± 0,1 |

|

ES-2 |

190866 |

- (118–122) |

27,8 ± 6,2 |

33,5 ± 0, 6 |

38,8 ± 0,6 |

674 ± 13 |

2,9 ± 0,1 |

3,9 ± 0,1 |

|

ES-3 |

190867 |

- (148–152) |

36,8 ± 11,5 |

38,1 ± 0,9 |

40,3 ± 0,8 |

764 ± 19 |

3,3 ± 0,1 |

нет данных |

|

ES-4 |

190868 |

- (182–187) |

48,1 ± 13,1 |

38,9 ± 1,0 |

43,4 ± 0,9 |

795 ± 21 |

3,4 ± 0,1 |

|

|

ES-5 |

190869 |

- (183–187) |

30,1 ± 7,6 |

32,4 ± 0,7 |

36,8 ± 0,7 |

664 ± 16 |

2,9 ± 0,1 |

|

|

ES-6 |

190870 |

- (200–204) |

30,3 ± 6,3 |

33,5 ± 0,6 |

37,3 ± 0,6 |

680 ± 14 |

2,9 ± 0,1 |

|

|

ES-7 |

190871 |

- (236–240) |

30,0 ± 11,6 |

26,8 ± 1,0 |

32,2 ± 1,0 |

606 ± 17 |

2,6 ± 0,1 |

|

|

ES-8 |

190872 |

- (173–177) |

23,2 ± 12,0 |

38,2 ± 1,0 |

40,3 ± 0,8 |

745 ± 19 |

3,2 ± 0,1 |

|

|

ES-9 |

190873 |

- (205–209) |

24,0 ± 7,3 |

31,1 ± 0,7 |

35,4 ± 0,7 |

658 ± 16 |

2,8 ± 0,1 |

|

Для расчета мощности дозы большое значение имеет степень водонасыщен-ности отложений. Так, увеличение водонасыщения на 1 % ведет к удревнению возраста на 1 % ( Aitken , 1985). Для отложений в разрезе Елисеевичи 1 оценка их влажности производилась исходя из типа отложений и современных климатических условий района и была принята равной 15 % (табл. 3).

Изучение люминесценции кварца выполнялось по 20–24 аликвотам. Кривая насыщения строилась по пяти точкам в результате облучения бета-источником фиксированной дозой: 20, 40, 125, 0, 20 Гр. Эквивалентная доза (De) по кварцу по разрезу колеблется в пределах 45–55 Гр, и лишь для верхнего составляет 38 Гр.

Таблица 3. Результаты люминесцентного датирования отложений на стоянке Елисеевичи 1

|

полевой № образца |

Слой |

Отметка, см |

Доза, Грей |

Доза, Грей |

W, % |

Возраст, тыс. лет |

||||

|

№ |

состав |

полевой шпат pIRIR290 |

n |

кварц |

n |

полевой шпат pIRIR290 |

кварц |

|||

|

ES-1 |

2 |

суглинок |

- (83–87) |

61,1 ± 1,2 |

8 |

37,9 ± 1,5 |

19 |

15 |

17,3 ± 0,8 |

14,6 ± 0,9 |

|

ES-2 |

3 |

супесь |

- (118–122) |

59,7 ± 1,1 |

7 |

44,6 ± 1,1 |

20 |

15,3 ± 0,7 |

15,0 ± 0,8 |

|

|

ES-3 |

3 |

супесь |

- (148–152) |

нет данных |

49,5 ± 1,7 |

19 |

нет данных |

15,1 ± 0,9 |

||

|

ES-4 |

4 |

супесь |

- (182–187) |

54,9 ± 1,8 |

18 |

16,1 ± 0,9 |

||||

|

ES-5 |

4 |

супесь |

- (183–187) |

49,4 ± 1,3 |

20 |

17,2 ± 0,9 |

||||

|

ES-6 |

4 |

супесь |

- (200–204) |

51,3 ± 1,6 |

20 |

17,5 ± 1,0 |

||||

|

ES-7 |

4 |

супесь |

- (236–240) |

53,9 ± 1,6 |

20 |

20,9 ± 1,2 |

||||

|

ES-8 |

4 |

супесь |

- (173–177) |

51,6 ± 1,1 |

20 |

16,0 ± 0,8 |

||||

|

ES-9 |

4 |

супесь |

- (205–209) |

53,7 ± 1,8 |

22 |

19,1 ± 1,1 |

||||

Примечание : W – принятая влажность отложений; n – количество измеренных аликвот

Для двух образцов выполнено исследование по методике параллельных измерений для кварца и полевых шпатов с применением протоколов SAR и pIRIR ( Курбанов и др. , 2019). Этот подход позволяет оценить возможную недостоверность определения возраста, связанную с удревнением датировок в результате неполной засветки зерен в ходе их транспортировки. Непродолжительная засветка зерен при осадконакоплении приводит к неполному обнулению сохраненного в зерне люминесцентного сигнала, полученного в предыдущий цикл, что, в свою очередь, ведет к увеличению получаемого возраста (Там же). Для выявления таких ошибок был предложен метод параллельного датирования кварца и полевого шпата ( Murray et al. , 2012). Сравнение результатов датирования по трем протоколам (Q, pIRIR290, IR50), описанным ниже, позволяет провести анализ надежности полученных результатов. Итоговые датировки по кварцу могут считаться в достаточной степени засвеченными (надежными), если соотношение pIRIR290/Q находится в пределах 0,9–1,2, а соотношение IR50/Q в пределах 0,5–0,7 (Ibid.). Удревнение люминесцентного возраста нехарактерно для лессовых отложений по причине самого механизма их формирования – переноса материала в воздушной среде. Однако отложения в районе стоянки Елисеевичи 1 могли неоднократно переотлагаться за счет плоскостного смыва, перемешиваться с более древними породами, в связи с чем их люминесцентный возраст может быть удревнен. Дополнительными факторами, усложняющими датирование подобных отложений, могут являться деятельность человека и криогенные процессы. В связи с этим нами выполнен анализ соотношения pIRIR290/Q для двух образцов (190865–190866).

Для полевых шпатов измерения выполнены для 6 навесок по протоколу, включающему в себя регистрацию люминесцентного отклика при нагреве 50 °C (IR50) и 290°C (pIRIR290) (Buylaert et al., 2012). Построение кривой насыщения выполнялось по пяти точкам: 30, 60, 125, 0, 30 Гр. Эквивалентные дозы обоих образцов оказались близкими (59–61 Гр).

Для всех образцов выполнены принятые в ОСЛ-датировании стандартные тесты. Так, тест восстановления дозы по кварцу проведен для 4 аликвот каждого образца, составив в среднем 1,03 ± 0,04. Для предварительно засвеченных в солнечном стимуляторе в течение 24 часов полевых шпатов (по 3 аликвоты каждого образца), выполнен тест восстановления дозы, результаты которого составили 1,04 ± 0,02.

Возраст отложений на стоянке Елисеевичи 1

Для датирования отложений были отобраны образцы из лессовых отложений (слои 2–4), вмещающих и заполняющих очаг (рис. 2). Всего по разрезу получено 9 датировок по кварцу и 2 по полевым шпатам.

Анализ распределения датировок по разрезу и строение отложений позволяет сделать следующие выводы. Основание вскрытой части разреза в интервале глубин 180–240 см формировалось в интервале времени 21–16 тыс. л. н. Около 17–16 тыс. л. н. на стоянке существовало понижение (очаг), которое было заполнено, по-видимому, делювиальным материалом с окружающей поверхности. Возраст вмещающих его отложений (16,0 и 16,1 тыс. л. н.) практически идентичен возрасту заполняющих отложений (17,5 и 17,2 тыс. л. н.), с учетом погрешности определения возраста, составляющей 0,8–1,0 тыс. л. (табл. 3). Чуть более древний возраст отложений, заполняющих очаг, может быть связан также с неравномерным их перемешиванием с более древними отложениями и недостаточным облучением солнечным светом. Перекрывающие их отложения охарактеризованы тремя датами: 15,1 ± 0,9, 15,0 ± 0,8 и 14,6 ± 0,9 тыс. л. н.

Люминесцентные даты указывают на то, что формирование культурного слоя происходило относительно быстро в период с 16 до 15 тыс. л. н. В разрезе по результатам датирования не выделяется резких несогласий, перерывов, возрастных инверсий, что может свидетельствовать об относительно непрерывном осадконакоплении.

Для двух верхних образцов (ES-1 и ES-2) выполнено параллельное датирование по трем сигналам. Соотношение возрастов по кварцу и полевым шпатам указывает на достаточную засветку и обнуленность люминесцентного сигнала. Показатель pIRIR/Q находится в пределах 1–1,2. Таким образом, высокая стабильность сигнала (отбраковано не более 2–3 аликвот ввиду аномального сигнала либо признаков нарушения SAR протокола), расположение доверительных интервалов измерения Deв пределах 10 %, высокая сходимость возрастов по кварцу и полевым шпатам, а также результаты стандартных тестов (восстановление дозы 1,02) указывают на высокую надежность полученной хронологии.

Полученные ОСЛ-датировки указывают на поздневалдайский возраст отложений (конец морской изотопной стадии 2) и хорошо коррелируют с полученными ранее по костям мамонта радиоуглеродными датами и оценками возраста на основании изучения палинологии и фауны стоянки ( Борисова и др. , 1996; Хлопачев и др. , 2017).

Заключение

Серия датировок из лёссово-почвенной толщи, перекрывающей вторую надпойменную террасу р. Судости, позволяет считать, что использование метода ОСЛ-датирования позволяет получать вполне обоснованные оценки возраста отложений при соблюдении технологии отбора образцов. В дальнейшем этот метод датирования можно использовать и на других разрезах лёссово-почвенных отложений, в том числе содержащих недостаточное количество органического материала для применения радиоуглеродного датирования. В дальнейшем планируется расширить область датирования лёссово-почвенной толщи для всей области междуречья и долин рек Десны и Судости, которые позволят реконструировать картину природного окружения и способов адаптации к нему людей в конце эпохи верхнего палеолита.

Список литературы Возраст рыхлых отложений на стоянке Елисеевичи 1 по результатам их датирования методом оптико-стимулированной люминесценции

- Борисова О. К., Зеликсон Э. М., Новенко Е. Ю., 1996.Условия обитания позднепалеолитического человека в центральных районах Русской равнины (по палинологическим данным) // Развитие области многолетней мерзлоты и перигляциальной зоны Северной Евразии и условия расселения древнего человека / Ред.: Ю. Н. Грибченко, В. И. Николаев. М.: Ин-т географии РАН. С. 73-85.

- Величко А. А., 1961. Геологический возраст верхнего палеолита центральных районов Русской равнины. М.: АН СССР. 295 с.

- Величко А. А., Грехова Л. В., Грибченко Ю. Н., Куренкова Е. И., 1997. Первобытный человек в экстремальных условиях среды. Стоянка Елисеевичи. М.: Ин-т географии РАН: ГИМ. 191 с.

- Гуртовая Е. Е., Фаустова М. А., 1977. О микулинском этапе формирования аллювия в бассейне среднего течения Десны // Известия АН СССР. Серия географическая. № 2. С. 69–75.

- Курбанов Р. Н., Янина Т. А., Мюррей Э. С., Семиколенных Д. В., Свистунов М. И., Штыркова Е. И., 2019. Возраст карангатской трансгрессии Черного моря // Вестник Московского университета. Серия: География. № 6. С. 29–40.

- Поликарпович К. М.,1940. Работы по исследованию палеолита в Западной области в 1936 г. // СА. Т. V. С. 285–290.

- Поликарпович К.М., 1968. Палеолит Верхнего Поднепровья. Минск: Наука и техника. 204 с.

- Хлопачев Г. А., Грибченко Ю. Н., Кулькова М. Н., Сапелко Т. В., 2017. Позднепалеолитическая стоянка Елисеевичи 1: новые данные о возрасте и длительности существования // SP. № 1. С. 41–57.

- Хлопачев Г. А., Полковникова М. Э., 2017.Структура центральной части палеолитической стоянки Елисеевичи 1: опыт реконструкции на основе полевой документации К. М. Поликарповича // Каменный век российско-белорусского порубежья / Отв. ред. Г.А. Хлопачев. СПб.: МАЭ РАН. С. 3–20. (Замятнинский сборник; вып. 5.)

- Aitken M., 1985. Thermoluminescence dating. London: Academic press, 359 p.

- Buylaert J. P., Jain M., Murray A. S., Thomsen K. J., Thiel C., Sohbati R., 2012. A robust feldspar luminescence dating method for Middle and Late Pleistocene sediments // Boreas. Vol. 41. P. 435–451.

- Buylaert J. P., Yeo E. Y., Thiel C., Yi S., Stevens T., Thompson W., Frechen M., Murray A., Lu H., 2015. A detailed post-IR IRSL chronology for the last interglacial soil at the Jingbian loess site (northern China)// Quaternary Geochronology. No. 30. P. 194–199.

- Murray A. S., Thomsen K. J., Masuda N., Buylaert J. P., Jain M., 2012. Identifying well-bleached quartz using the different bleaching rates of quartz and feldspar luminescence signals // Radiation Measurements. Vol. 47. Iss. 9. P. 688–695.