Возрастания энергичных протонов СКЛ на земле и их связь с источниками на солнце

Автор: Лазутин Л.Л.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 4 т.6, 2020 года.

Бесплатный доступ

По данным каталога Логачева за 23-й цикл солнечной активности исследована зависимость измеренных возрастаний солнечных космических лучей (СКЛ) от возмущений на Солнце. Показано, что эффективность регистрации на Земле и в ее окрестностях возрастаний СКЛ, вызванных ускорением протонов в короне, зависит от мощности солнечной вспышки, создавшей ударную волну, и положения вспышки на солнечном диске. По мере удаления потока частиц по гелиодолготе от родительской вспышки эффективность ускорения снижается, т. е. понижается максимальная энергия ускоренных частиц и, при равной энергии, интенсивность их потоков. В результате на определенном удалении по гелиодолготе от родительской вспышки поток солнечных протонов понижается до уровня галактического фона и возрастание СКЛ не регистрируется.

Солнечные космические лучи, балл солнечной вспышки, гелиодолгота

Короткий адрес: https://sciup.org/142225925

IDR: 142225925 | УДК: 523.9, | DOI: 10.12737/szf-64202006

Текст научной статьи Возрастания энергичных протонов СКЛ на земле и их связь с источниками на солнце

Солнечные космические лучи (СКЛ) обнаружены еще в прошлом веке и с тех пор достаточно хорошо изучены по измерениям на Земле, в стратосфере и межпланетном пространстве. За эти годы появилось большое число теоретических моделей ускорения потоков частиц и прогностических систем, необходимых для практической деятельности в межпланетном пространстве. Протонные вспышки, как правило, делятся на две группы — короткие и длительные (см. обзор [Desai, Giacalone, 2016] и ссылки там). В данной работе рассматриваются в основном длительные возрастания потоков энергичных протонов, обусловленные, согласно работе [Desai, Giacalone, 2016], ускорением ударной волной в солнечной короне.

Регистрация СКЛ на Земле и ее орбите (далее для краткости — «на земле») определяется местом и механизмом генерации частиц на солнечном диске и их распространением от Солнца до Земли.

В настоящее время предложены два механизма генерации СКЛ на Солнце и один в межпланетном пространстве, каждый из которых наблюдается в измерениях: ускорение непосредственно в момент оптической вспышки во вспышечной области (так называемое вспышечное ускорение) и ускорение ударной волной в солнечной короне (далее — «ко-рональное ускорение»), а также в межпланетном пространстве (далее — «межпланетное ускорение»).

Возрастания СКЛ, обусловленные данными механизмами ускорения, далее также называются сокращенно — вспышечное, корональное и межпланетное. В настоящей статье не рассматривается ускорение в межпланетном пространстве, поскольку оно, как правило, ограничено низкими энергиями.

Вспышечное ускорение приводит к регистрируемому на Земле возрастанию СКЛ, только когда вспышка расположена на солнечных долготах 60– 80° W, откуда магнитные силовые линии в межпланетном пространстве приходят по спирали непосредственно на Землю, т. е. в интервале геоэффек-тивных гелиодолгот. Возрастания СКЛ, вызванные вспышками на других гелиодолготах, на Земле не регистрируются, поскольку перенос протонов поперек магнитных силовых линий и в межпланетном пространстве, и в короне Солнца затруднен [Ellison, Ramaty, 1985; Reames, 1999, 2013]. По этой причине вклад вспышечных солнечных частиц в общее число наземных возрастаний СКЛ невелик.

Вспышечное ускорение происходит достаточно глубоко в фотосфере Солнца, и в этом случае состав ускоренных частиц, вследствие большой плотности вещества в области ускорения, отличается от состава частиц при корональном и межпланетном ускорении. Однако отличить вспышечное возрастание СКЛ от возрастания, обусловленного корональным выбросом массы (КВМ) на западных гелиодолготах, можно лишь по глубине ускорения и по ядерному составу СКЛ, что требует индивидуального анализа каждого возрастания.

Так, в работе [Kurt et al., 2019] исследовались потоки пионов, генерированных солнечными протонами 10.09.2017 во вспышке с западными координатами в интервале геоэффективных гелиодолгот. Пионы образуются протонами в достаточно глубоких слоях Солнца, и совпадение потоков протонов и пионов во времени свидетельствует о вспышечном происхождении СКЛ.

Корональные возрастания СКЛ связаны с ускорением потока частиц ударной волной КВМ в короне Солнца. Ударная волна занимает значительную часть солнечных долгот, и поток ускоренных частиц выходит в межпланетное пространство в том числе и на удалении по гелиодолготе от породившей его вспышки. Поэтому на Земле корональные возрастания СКЛ регистрируются намного чаще, чем вспышечные.

Настоящая работа посвящена именно корональ-ным возрастаниям СКЛ. Следует отметить, что вопрос о зависимости геоэффективности солнечных вспышек от гелиодолготы активной области затрагивался ранее в работах В.П. Максимова с соавторами, по результатам которых был получен патент на изобретение способа прогноза мощных солнечных вспышек [Максимов и др., 1996]. Проблема оставалась актуальной, поскольку не рассматривалась взаимосвязь наземных наблюдений СКЛ с положением и мощностью родительской солнечной вспышки.

Ускорение ударной волной в межпланетном пространстве ограничено низкоэнергичной частью спектра, поскольку ускоряются частицы солнечного ветра, в отличие от коронального ускорения, при котором начальная энергия протонов намного выше. Правда, если вспышки следуют часто, в межпланетном пространстве могут находиться и более энергичные частицы, но такие сложные случаи требуют индивидуального рассмотрения.

Поскольку ускорение в межпланетном пространстве, как правило, ограничено низкими энергиями, а вспышечное ускорение регистрируется на ограниченных силовых линиях, сопряженных с Землей, большинство возрастаний потоков энергичных солнечных протонов, наблюдаемых на земле, обязано своим происхождением именно корональному ускорению. Это мнение высказывается и в большинстве современных работ [Ellison, Ramaty, 1985; Reames, 1999, 2013].

В качестве исходных данных используются солнечные протонные события (СПС) 23-го солнечного цикла (1998–2007 гг.), собранные в каталоге Ю.И. Логачева [Logachev et al., 2014]. Этот и другие каталоги Логачева рассматривались в ряде статей [Kudela, Lazutin, 2011; Логачев и др., 2014, 2015; Базилевская и др., 2015; Мирошниченко, 2018]. В данной работе изучаются закономерности связи возрастаний СКЛ, зарегистрированных на Земле, с положением и мощностью ответственных за возрастания оптических солнечных вспышек. Случаи, когда не удается точно идентифицировать вспышку и соответствующую ей ударную волну КВМ, в работе не рассмат- ривались. Использовались преимущественно измерения в полярных шапках на спутниках РОЕS, которые дают возможность построить временной ход потоков протонов и оценить их спектральные характеристики благодаря большому числу энергетических каналов.

Целью данной работы является поиск зависимости максимальной энергии и интенсивности регистрируемых на Земле возрастаний СКЛ коронального типа от мощности солнечных событий и их положения на диске Солнца.

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

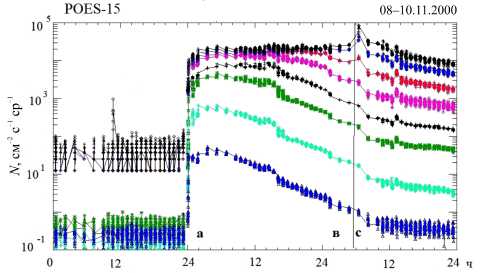

На рис. 1 приведен пример развития возрастания потоков протонов СКЛ 08–10.11.2000 г.

Оптическая вспышка, ответственная за это возрастание, произошла на гелиодолготе 77° W, в интервале геоэффективных гелиодолгот, что и отразилось в крутом фронте возрастания потоков протонов. Поток энергичных частиц, вышедших из короны, по мере расширения области распространения в межпланетном пространстве адиабатически уменьшается со временем, и это также отражается на рисунке.

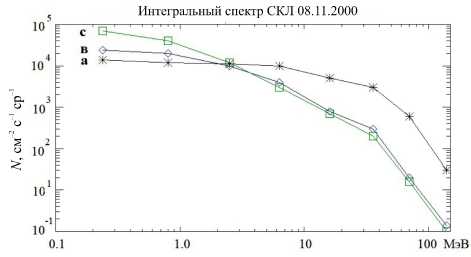

Рост потока частиц малых энергий обусловлен ускорением ударной волной в межпланетном пространстве и ее взаимодействием с магнитосферой. В области больших энергий (свыше 16 МэВ) возрастания потока протонов в межпланетном пространстве не наблюдается, поскольку начальная энергия частиц солнечного ветра мала и за время движения ударной волны до орбиты Земли ускорения до больших энергий не происходит. Эта особенность отражается в изменении энергетического спектра частиц, показанного на рис. 2 для трех участков временного хода протонного возрастания.

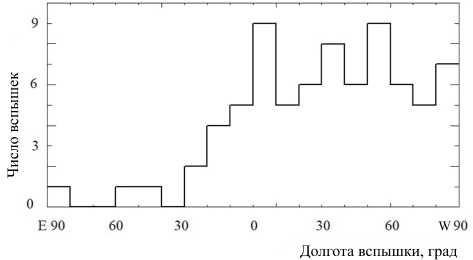

На рис. 3 приведен график числа зарегистрированных на земле возрастаний СКЛ в зависимости от положения соответствующих солнечных вспышек по гелиодолготе. Очевидно малое количество случаев регистрации протонов СКЛ от крайних восточных вспышек, хотя, по идее, распределение солнечных вспышек по гелиодолготам должно быть равномерным. Наблюдаемая картина может объясняться уменьшением эффективности ускорения по мере удаления по долготе от максимума, т. е. от долготы солнечной вспышки.

Рис. 1. Потоки протонов, измеренные в полярной шапке спутником POES-15, во вспышке СКЛ 08 ноября 2000 г.: снизу вверх — энергии больше 140, 70, 36, 16, 6.9, 2.5, 0.8, и 0.25 МэВ

Рис. 2. Интегральные спектры протонов СКЛ, измеренные в моменты, обозначенные на рис. 1, во вспышке 08–10 ноября 2000 г.

Рис. 3. Распределение по гелиодолготе солнечных вспышек, ответственных за СПС из каталога Логачева. Распределение аналогично таковым в работах [Reames, 1999, Desai, Giacalone, 2016]

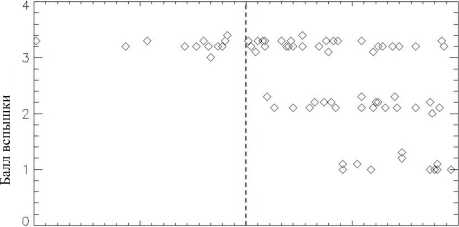

Рассмотрим, как ускоренный поток протонов зависит от долготы и балла вспышки. Для этого на рис. 4 показаны все случаи наземного и околоземного возрастания СКЛ в зависимости от гелиодолготы и балла исходной солнечной вспышки. Из рассмотрения были исключены несколько случаев, для которых идентификация не была уверенной или имело место значительное воздействие близких по времени вспышечных возрастаний СКЛ.

Полученную зависимость можно понять, если предположить, что при удалении по долготе от родительской вспышки поток и энергия ускоренных частиц падают. Чем выше балл вспышки, тем дальше от нее по долготе будет виден на земле ускоренный в короне поток протонов. Так, потоки протонов, ускоренные ударной волной в короне в результате вспышка балла 3, вызовут наземное возрастание СКЛ почти при любом положении родительской вспышки. Понижение числа вспышек на восточных (0°–40°) гелиодолготах можно объяснить тем, что оптический балл лишь грубо отражает эффективность ускорения потоков СКЛ. Вспышка балла 2 (N) приведет к наземному возрастанию СКЛ, только если произошла на западной половине гелиодолгот; те потоки солнечных частиц, что ускорились на восточной половине гелиодолгот, потеряют скорость на земном участке паркеровской спирали, понизившись до уровня фонового галактического космического излучения, а, следовательно, наземного возрастания СКЛ зарегистрировано не будет. Соответственно слабые вспышки балла 1 (F) породят ударную волну, способную привести к наземному возрастанию СКЛ, только если они наблюдались западнее

Е90 60 30 0 30 60 W90

Долгота вспышки, град

Рис. 4. Зависимость факта регистрации корональных возрастаний СКЛ на земле от гелиодолготы и балла солнечной вспышки

50° гелиодолготы; те, что наблюдались восточнее интервала геоэффективных гелиодолгот, дадут поток протонов, который при подходе к Земле уменьшится до уровня галактического фона.

Несомненно, что балл оптической вспышки не является точным показателем эффективности ускорения потоков частиц, но зависимость регистрации возрастания СКЛ на земле от положения и мощности родительской вспышки и связанной с ней ударной волны в солнечной короне, следующая из рис. 3, не вызывает сомнения. На наш взгляд, для обнаружения этой зависимости вполне достаточно данных одного цикла солнечной активности из каталога Логачева.

1.1. Вспышечное ускорение

Ускорение во вспышках — наиболее раннее объяснение возрастаний СКЛ, которое долгое время оставалось единственным. Но при прямом распространении потоки протонов, зарегистрированные на земле, ускоряются во вспышках, расположенных на западных гелиодолготах, где магнитные силовые линии в межпланетном пространстве соединяются с Землей паркеровской спиралью. По современным представлениям, протоны, ускоренные вспышками на других гелиодолготах, попасть на Землю не могут, поскольку дрейф поперек магнитных силовых линий гораздо менее эффективен. Это утверждение относится и к переносу солнечных протонов в короне — мы видим это на рис. 4, где половина вспышек балла 2 и 1, произошедших на восточных гелиодолготах, не вызвала наземных возрастаний СКЛ.

Таким образом, вспышечным ускорением можно объяснить только небольшое количество наземных возрастаний СКЛ, в тех случаях когда солнечные вспышки происходят непосредственно вблизи интервала геоэффективных гелиодолгот. Для объяснения связи регистрируемых на земле возрастаний СКЛ с проявлениями солнечной активности необходимо привлечь другой механизм ускорения, а именно — ускорение частиц ударными волнами в короне .

1.2. Корональное ускорение

Действие коронального механизма ускорения частиц по времени совпадает с солнечными вспышками и КВМ. Потоки частиц в солнечной короне ускоряются на ударном фронте КВМ вплоть до энергий десятков ГэВ. Этот механизм был рассмотрен в ра- ботах как отечественных [Шабанский, 1961; Крымский, 1977; Бережко и др., 1988; Бережко, Танеев, 2013], так и зарубежных [Axford et al., 1977; Ellison, Ramaty, 1985; Reames, 1999, 2013] авторов. В этих работах большая часть возрастаний СКЛ объясняется ускорением потоков протонов ударной волной, перемещающейся к Земле перед вызвавшим ее КВМ. Исходный поток частиц может включать частицы, ускоренные не только ответственной за этот КВМ вспышкой, но и предыдущей вспышкой, близкой по времени.

В промежуточном положении, при родительских солнечных вспышках вблизи центрального меридиана, характеристики возрастания потоков протонов также промежуточные: наземное возрастание по времени короче, чем при восточных вспышках, но его профиль не настолько крутой, как при западных вспышках. Отметим, что во многих случаях временной ход потоков СКЛ не такой простой: наложение двух или нескольких вспышек усложняет картину.

Сами солнечные вспышки должны быть распределены по широте равномерно, однако на рис. 4 наблюдается явный дефицит протонных вспышек на восточных гелиодолготах. Можно предположить, что значительная часть солнечных вспышек на восточных гелиодолготах порождает КВМ, которые на западном своем крыле теряют способность ускорять потоки СКЛ. Скорее всего, это обусловлено снижением скорости ударной волны с удалением от эпицентра вспышки. Кроме того, рис. 4 подтверждает вывод об отсутствии поперечного распространения СКЛ как в короне, так и в межпланетном пространстве.

Чем ниже балл вспышки, тем ближе к западным гелиодолготам должны пройти ускоренные ударной волной потоки частиц, чтобы вызвать видимое на земле возрастание СКЛ. К востоку от центрального меридиана не наблюдается геоэффективных вспышек баллов 1 и 2 (см. рис. 4), поскольку слабые вспышки на восточных гелиодолготах дают более короткие по долготе КВМ и потоки частиц, даже ускоренные ими до энергий выше уровня галактического фона, не доходят до западных гелиодолгот, магнитосопряженных с Землей.

Исходя из этого, легко объяснить распределение возрастаний СКЛ по длительности. Наиболее длительные возрастания СКЛ будут наблюдаться на земле от сильных вспышек на восточных гелиодолготах, наиболее короткие — от слабых вспышек на западных. Таким образом, выстраивается непрерывный ряд длительностей солнечных протонных событий — от самых длинных до самых коротких, и принятое деление на две категории оказывается неверным. Заметим, однако, что полагать интенсивность возрастания потоков частиц зависящей только от оптического балла солнечной вспышки — упрощение, но оно позволяет выявить новые закономерности.

2. ВЫВОДЫ

Рассмотрены два механизма ускорения потоков энергичных СКЛ — вспышечный и корональный. Традиционный вспышечный механизм работает в узком секторе западных гелиодолгот, вокруг интервала геоэффективных гелиодолгот — области соеди- нения магнитных силовых линий с Землей. Согласно корональному механизму большая часть вспышек СКЛ объясняется ускорением потоков частиц ударной волной в солнечной короне.

Основной вывод данной работы заключается в том, что регистрация возрастания СКЛ на земле и его интенсивность зависят от сочетания мощности и гелиодолготы солнечной вспышки, породившей ударную волну. Чем ближе вспышка к интервалу геоэффективных гелиодолгот и к точке пересечения магнитной силовой линии с Землей, тем вероятнее, что поток протонов, ускоренных в короне ударной волной, не успеет понизиться до уровня галактического фона и будет зарегистрирован наземными инструментами. Вблизи точки пересечения оказывается результативным ускорение ударной волной, порожденной и слабой и сильной вспышками, но чем сильнее смещение по гелиодолготе к востоку, тем больше должен быть бал вспышки, чтобы она могла дать поток протонов, ощутимый на земле. Поэтому только вспышки балла 3 с восточной гелиодолготой могут вызвать регистрируемые на земле возрастания СКЛ. Разумеется, балл оптической вспышки лишь грубо отражает эффективность генерации протонов, однако, по нашему мнению, это не влияет на правильность показанной на рис. 3 закономерности. Использование интервала времени большего, чем один 11-летний цикл, может повысить точность исследований, но не изменить смысл обнаруженной закономерности.

Таким образом, ускоренные в солнечных вспышках потоки протонов регистрируются на земле в том случае, если вспышка произошла на западных гелиодолготах вблизи сопряженных с Землей силовых линий. Основная же часть наземных возрастаний СКЛ вызвана ускорением потоков протонов ударной волной КВМ в солнечной короне, причем эффективность ускорения (а, следовательно, энергия и интенсивность потоков протонов) тем выше, чем ближе родительская вспышка к магнитосопряженной точке и чем выше балл вспышки. В результате на восточных гелиодолготах только вспышки высокого балла могут вызывать возрастания СКЛ, регистрируемые на земле, а вспышки самого низкого балла должны находиться вблизи магнитосопряженной точки, т. е. как можно ближе к интервалу западных геоэффек-тивных гелиодолгот, чтобы потоки СКЛ от них дошли до Земли.

Работа поддержана грантом РФФИ № 19-0200264.

Список литературы Возрастания энергичных протонов СКЛ на земле и их связь с источниками на солнце

- Базилевская Г.А., Логачев Ю.И., Вашенюк Э.В. и др. Солнечные протонные события в циклах солнечной активности 21-24 // Известия РАН. Серия физическая. 2015. Т. 79, № 5. С. 629-633. DOI: 10.7868/S0367676515050142

- Бережко Е.Г., Танеев С.Н. Ускорение солнечных космических лучей ударными волнами // Письма в АЖ. 2013. Т. 39, № 6. С. 443-465. DOI: 10.7868/S0320010813060016

- Бережко Е.Г., Елшин В.К., Крымский Г.Ф., Петухов С.И. Генерация космических лучей ударными волнами. Новосибирск: Наука, 1988. 189 с.

- Крымский Г.Ф. Регулярный механизм ускорения заряженных частиц на фронте ударной волны // Докл. АН СССР. 1977. Т. 234, № 6. С. 1306-1308.

- Логачев Ю.И., Базилевская Г.А., Вашенюк Э.В. и др. Каталоги солнечных протонных событий и их источников в 20-23 циклах солнечной активности // Космические лучи и солнечная активность. М.: Российская академия естествознания; Международная академия оценки и консалтинга, 2014. С. 155-175. (Серия "Космические лучи", Т. 29)

- Логачев Ю.И., Базилевская Г.А., Вашенюк Э.В. и др. Сравнение протонной активности в 20-23-м солнечных циклах // Геомагнетизм и аэрономия. 2015. Т. 55, № 3. С. 1-11.

- DOI: 10.7868/S001679401503013X

- Максимов В.П., Бакунина И.А., Нефедьев В.П., Смольков Г.Я. Способ краткосрочного прогноза мощных солнечных вспышек. Патент RU 2 114 449 C1. 1996. https://yandex.ru/patents/doc/RU2114449C1_19980627 (дата обращения 15 июля 2020 г.).

- Мирошниченко Л.И. Солнечные космические лучи: 75 лет исследований // УФН. 2018. Т. 188, № 4. С. 345-376.

- DOI: 10.3367/UFNr.2017.03.038091

- Шабанский В.П. Ускорение частиц при прохождении фронта ударной гидромагнитной волны // ЖЭТФ. 1961. Т. 41, № 4. С. 1107-1111.

- Axford W.I., Leer E., Skadron G. The acceleration of cosmic rays by shock waves // 15th Intern. Cosmic Ray Conf., Plovdiv, Bulgaria. 1977. V. 11. P. 132-137.

- Desai M., Giacalone J. Large gradual solar energetic particle events // Living Rev. Solar Phys. 2016. V. 13, 3.

- DOI: 10.1007/s41116-016-0002-5

- Ellison D.C., Ramaty R. Shock acceleration of electrons and ions in solar flares // Astrophys. J. 1985. V. 298. P. 400-408.

- Kudela K., Lazutin L. Selected solar influences on the magnetosphere: Information from cosmic rays // The Sun, the Solar Wind, and the Heliosphere. Proceedings of the conference held 23-30 August, 2009 in Sopron, Hungary. Berlin: Springer, 2011. p. 199-207. (IAGA Special Sopron Book Series. V. 4.).

- DOI: 10.1007/978-90-481-9787-3_18

- Kurt V., Belov A., Kudela K., et al. Onset time of the GLE 72 observed at neutron monitors and its relation to electromagnetic emissions // Solar Phys. 2019. V. 294, N 2, 22.

- DOI: 10.1007/s11207-019-1407-9

- Logachev Yu.I., Bazilevskaya G.A., Vashenyuk E.V., et al. Catalogue of solar proton events of 1997-2009 / Edited by Yu.I. Logachev. 2014. http://www.wdcb.ru/stp/stp.ru/catCDR (дата обращения 15 июля 2020 г.).

- Reames D.V. Particle acceleration at the Sun and in the heliosphere // Space Sci. Rev. 1999. V. 90. P. 413-491.

- Reames D.V. The two sources of solar energetic particles // Space Sci. Rev. 2013. V. 175, iss. 1-4. P. 53-92.

- DOI: 10.1007/s11214-013-9958-9