Возрастная динамика АТФазной активности цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят-бройлеров кроссов «Бройлер-6» и «ISA» при скармливании пептидной кормовой добавки и сукцината

Автор: Мосягин В.В., Максимов В.И., Федорова Е.Ю.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Научное обеспечение развития животноводства

Статья в выпуске: 2 (29), 2011 года.

Бесплатный доступ

В результате проведенных биохимических исследований установлено, что возрастная динамика активности АТФаз цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят бройлеров кроссов «Бройлер-6» и «ISA» имеет своеобразие, заключающееся во влиянии возраста и кормовых добавок. Так, у цыплят кросса «Бройлер-6» не выявлено достоверное влияние ПКД на возрастную динамику АТФаз, в у цыплят кросса «ISA» такая зависимость установлена. Это говорит об определенных различиях в функционировании АТФазных транспортных ионных насосов, локализованных в цитоплазматических мембранах эритроцитов.

Атфаза, эритроциты, цыплята-бройлеры

Короткий адрес: https://sciup.org/147123666

IDR: 147123666 | УДК: 577.1:636.5

Текст научной статьи Возрастная динамика АТФазной активности цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят-бройлеров кроссов «Бройлер-6» и «ISA» при скармливании пептидной кормовой добавки и сукцината

развития и жизненных отправлений организма. На механизмах, основу которых составляют ферментные системы, базируется раскрытие в онтогенезе путей реализации наследственной информации, регуляции роста и развития, гомеостаза. Известно, что активность этих систем зависит от степени воздействия различных факторов внешней и внутренней среды клетки, таких как изменение рН, концентрации субстрата, химическая модификация молекул, наличие специфических активаторов и ингибиторов, изменения проницаемости мембран, скорости деградации молекул фермента, индукции и репрессии биосинтеза белка молекул ферментов и др. Степень влияния этих факторов во многом определяется экзогенными и эндогенными условиями существования, оказывающими воздействие на организм , к ним относят: возраст, тип кормления, состояние гормонального фона, физиологическое состояние, периоды репродуктивной деятельности животных, стресс, нарушения метаболизма и др. Таким образом, активность ферментов играет ведущую роль в реализации механизмов биохимической адаптации, обеспечивающих существование организма в постоянно изменяющейся внешней среде [8, 9, 10, 14].

Одним из основных свойств живой клетки является избирательный транспорт веществ и энергии в клетку из внешней среды, ведущую роль в которых играет активный транспорт, осуществляемый ферментными системами мембран (ионными насосами), интегральными компонентами которых являются АТФазы. АТФ-зависимые ионные насосы, представляющие комплекс ферментов, обеспечивают как первичный транспорт катионов (H+, Na+, K+, Ca2+) и анионов (Cl-, HCO3- ) против их электрохимических градиентов, так и вторично-активный перенос через мембрану в клетку сахаров, аминокислот, органических кислот, за счет энергии трансмембранного градиента концентрации ионов Na+ [1, 2, 3, 4, 13].

В связи с вышеизложенным целью работы было изучение возрастной динамики активности Mg2+-, Na+, K+-, Ca2+- и HCO 3 --АТФаз цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят-бройлеров кроссов «Бройлер-6» и «ISA» при скармливании пептидной кормовой добавки из отходов кожевенного производства (ПКД) и сукцината.

Материалы и методы

Исследования проводили на цыплятах-бройлерах кроссов «Бройлер-6» и «ISA» из которых было сформировано по четыре группы опыта: цыплята 1-й опытной группы получали 3% ПКД взамен мясокостной муки, цыплята 2-й опытной группы получали 3% ПКД и сукцинат натрия в дозе 25 мг/кг живой массы, цыплята 2-й опытной группы – сукцинат (25 мг/кг), 4-я группа была контрольной, содержание в кормосмесях опытных и контрольной групп сырого протеина, кальция и фосфора существенно не отличалось (P>0,05).

Материалом для исследования были эритроциты цыплят-бройлеров кросса «Бройлер-6» 15 и 60 суточного возраста и кросса «ISA» 10, 20, 30 и 40 суточного возраста, которые получали их 3-х кратным отмыванием физиологическим раствором.

Для изучения АТФаз , локализованных в ядерных и цитоплазматических мембранах эритроцитов птиц, нами был разработан метод выделения этих мембран методом замораживания-оттаивания в растворе сахарозы (р=1,176), содержащем 50 ммоль-л-1 трис-H2S04 буфер (pH 7,4) с последующим центрифугированием 30 мин при 1000 об-мин-1 [11].

АТФазную активность определяли по приросту неорганического фосфата после инкубации при 370С и выражали в наномолях неорганического фосфата (Фн), отщепленного 1 мг белка в 1 мин. При этом активность Mg2+-АТФазы определяли в 50 мМ трис-H2S04 буфере (pH 7,4) содержащем 60 мМ NaCl, 2 мМ АТФ и 2 мМ MgCl 2 . Активность Na+, K+-АТФазы измеряли в той же среде, заменяя 15 мМ NaCl на 15 мМ KCl. Ca2+-АТФазную активность определяли, внося в среду 5 х 10-4 M CaCl 2 . Уровень HCO 3 --АТФазной активности оценивали по приросту неорганического фосфата при замене 30 мМ NaCl на 30 мМ NaHCO 3 [6] Неорганический фосфат определяли спектрофотометрическим методом [5] при длине волны 390нм, а также по методу Чена (1957) [15] в модификации [4]. Полученные в ходе исследований данные подвергались биометрической обработке на ПЭВМ с использованием пакетов прикладных программ [7,12].

Результаты исследования

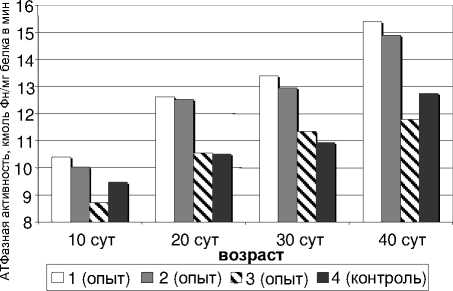

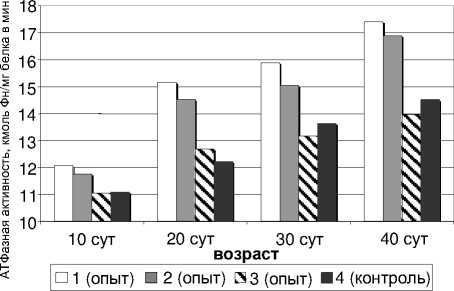

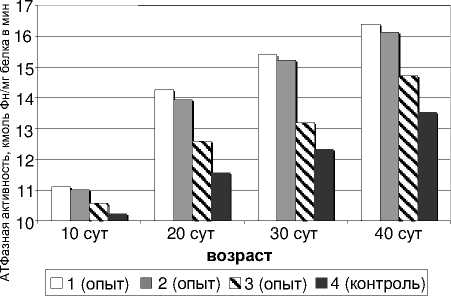

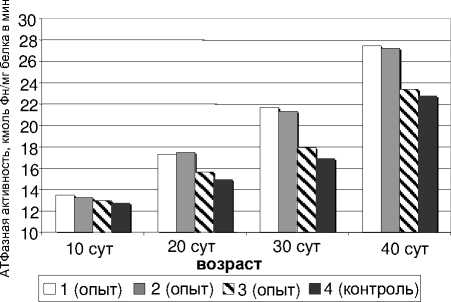

Возрастная динамика активности АТФаз цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят-бройлеров кроссов «Бройлер-6» и «ISA» представлена на рисунках 1-8.

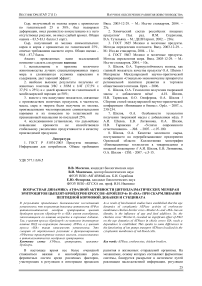

ПКД ПКД + сукцинат сукцинат контроль

15 сут 60 сут

Рисунок 1 – Активность Mg2+-- АТФазы цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят - бройлеров кросса « Бройлер -6»

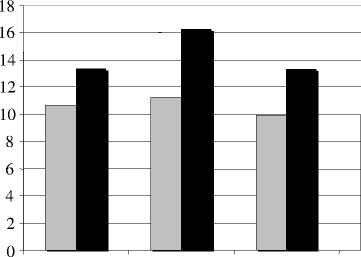

ПКД ПКД + сукцинат сукцинат контроль

15 сут 60 сут

Рисунок 2 – Активность Na+,K+-- АТФазы цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят - бройлеров кросса « Бройлер -6»

e

s

e

III

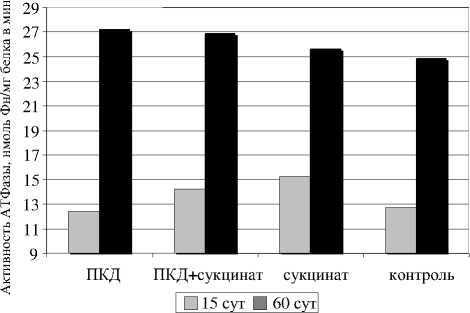

ПКД ПКД + сукцинат сукцинат контроль

15 сут □ 60 сут

Рисунок 3 – Активность Ca2+-- АТФазы цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят - бройлеров кросса « Бройлер -6»

Анализ рисунков показывает, что с возрастом происходит достоверное увеличение активности Mg2+-, Na+, K+-, Ca2+- и HCO 3 --АТФаз цитоплазматических мембран эритроцитов у цыплят-бройлеров кроссов «Бройлер-6» и «ISA».

Рисунок 4 – Активность HCO3-- АТФазы цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят - бройлеров кросса « Бройлер -6»

Рисунок 5 – Активность Mg2+-- АТФазы цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят - бройлеров кросса «ISA»

С целью выяснения силы влияния возраста и кормовых добавок на активность Mg2+-, Na+, K+-, Ca2+- и HCO 3 --АТФаз цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят-бройлеров был проведен двухфакторный дисперсионный анализ (табл. 1 и 2). В качестве независимых переменных были определены:

А – возраст цыплят и Б – кормовые добавки. За нулевую точку отсчета принимали активность АТФаз в контрольной группе.

Рисунок 6 – Активность Na+, K+-- АТФазы цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят - бройлеров кросса «ISA»

Рисунок 7 – Активность Ca2+-- АТФазы цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят - бройлеров кросса «ISA»

Рисунок 8 – Активность HCO3-- АТФазы цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят - бройлеров кросса «ISA»

В результате исследований было установлено, что возраст цыплят-бройлеров кросса «Бройлер-6» оказывал достоверное влияние на активность Mg2+-АТФазы, коэффициенты детерминации составили 80,7%, 86,0% и 83,5% соответственно в 1, 2 и 3 опытных группах. Достоверное влияние препаратов отмечено в группах опыта 2 и 3, коэффициенты детерминации - 7,7% и 2,6% соответственно.

Таблица 1 – Результаты двухфакторного дисперсионного анализа кросс « Бройлер -6», (n=160)

|

Коэффициенты детерминации |

1 ( опыт ) |

2 ( опыт ) |

3 ( опыт ) |

|

Mg2+- АТФаза |

|||

|

фактор А ( возраст ) |

0,807** |

0,860** |

0,835** |

|

фактора Б ( добавки ) |

0,006 |

0,077** |

0,0255** |

|

совместное влияние факторов |

0,065** |

0,001 |

0,0255** |

|

Na+, K+- АТф |

аза |

||

|

фактор А ( возраст ) |

0,027 |

0,030 |

0,028 |

|

фактора Б ( добавки ) |

0,014 |

0,011 |

0,025 |

|

Ca2+- АТФаза |

|||

|

фактор А ( возраст ) |

0,933** |

0,887** |

0,876** |

|

фактора Б ( добавки ) |

0,005 |

0,034** |

0,060** |

|

HCO 3 -- АТФаза |

|||

|

фактор А ( возраст ) |

0,971** |

0,023 |

0,948** |

|

фактора Б ( добавки ) |

0,005** |

0,0412 |

0,020** |

** - P<0,01 по сравнению с контрольной группой 4

Достоверного влияния возраста и кормовых добавок на активность Na+,K+-АТФазы не было установлено.

Активности Ca2+-АТФазы была детерминирована возрастом цыплят на 57,9 %, 61,0% и 81,6% (соответственно в 1, 2 и 3 опытных группах) с высокой степенью достоверности.

Применение добавок достоверно влияло на активность этого фермента в группах опыта 2 и 3, соответственно на 3,4% и 6,0%.

Активность HCO 3 --АТФазы была достоверно детерминирована возрастом цыплят и кормовыми добавками, в опытных группах 1 и 3, соответственно на 97,1%, 94,8 % и 0,5%, 2,0%.

Двухфакторный дисперсионный анализ влияния возраста и применения кормовых добавок цыплят кросса «ISA» показал результаты, отличающиеся от кросса «Бройлер-6». Так, активность Mg2+-АТФазы была на 61,3 %, 63,9% и 79,7% детерминирована возрастом , соответственно в 1, 2 и 3 опытных группах цыплят и на 28,9 % скармливанием ПКД, 21,6% – при совместном скармливании ПКД и сукцината. Использование сукцината (опытная группа 3) оказывало влияние на активность этой АТФазы на всего 1,5%. Совместное влияние факторов было так же незначительным: 3,1%, 3,1% и 4,7% соответственно по группам опыта.

Активность Na+, K+-АТфазы была на 61,8 %, 70,4% и 86,9% детерминирована возрастом цыплят (соответственно в 1, 2 и 3 опытных группах) и на 30,7 % скармливанием ПКД, 20,6% – при совместном скармливании препаратов. Использование сукцината (опытная группа 3) не оказывало достоверного влияния. Совместное влияние факторов было незначительным: 3,7%, 3,6% и 2,57% соответственно по группам опыта.

Таблица 2 – Результаты двухфакторного дисперсионного анализа кросс «ISA», (n=160)

|

Коэффициенты детерминации |

1 ( опыт ) |

2 ( опыт ) |

3 ( опыт ) |

|

Mg2+- АТФаза |

|||

|

фактор А ( возраст ) |

0,613** |

0,639** |

0,797** |

|

фактора Б ( добавки ) |

0,289** |

0,216** |

0,015** |

|

Na+, K+- АТфаза |

|||

|

фактор А ( возраст ) |

0,618** |

0,704** |

0,869** |

|

фактора Б ( добавки ) |

0,307** |

0,206** |

0,003 |

|

Ca2+- АТФаза |

|||

|

фактор А ( возраст ) |

0,579** |

0,610* |

0,816* |

|

фактора Б ( добавки ) |

0,328** |

0,294* |

0,082* |

|

HCO 3 -- АТФаза |

|||

|

фактор А ( возраст ) |

0,854** |

0,863** |

0,964** |

|

фактора Б ( добавки ) |

0,107* |

0,099* |

0,007* |

Практически аналогичное влияние факторов было установлено для активности Ca2+-АТФазы. Возраст влиял на активность этого фермента 57,9 %, 61,0% и 81,6% (соответственно в 1, 2 и 3 опытных группах).

Активность Ca2+-АТФазы была детерминирована на 32,8 % скармливанием ПКД, 29,4 % – при совместном скармливании препаратов и на 8,2% – сукцинатом.

Совместное влияние факторов было так же незначительным: 4,5%, 4,3% и 1,2% соответственно по группам опыта.

Активность HCO 3 --АТФазы была в большей степени детерминирована возрастом цыплят, соответственно по группам опыта на 85,4%, 86,3% и 96,4%. В то же время влияние добавок было существенно меньшим – 10,7%, и 9,9 % в группах 1 и 2, получавших ПКД и ПКД совместно с сукцинатом . Влияние сукцината (группа 3) было не существенным 0,7%. Незначительным было так же и совместное влияние факторов – 3,1% и 2,9% соответственно в группах опыта 1 и 2.

С целью изучения влияния кормовых добавок на возрастную динамику прироста активности Mg2+-, Na+, K+-, Ca2+- и HCO3--АТФаз цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят-бройлеров был проведен регрессионный анализ (табл. 3 кросс «Бройлер-6» и табл. 4 кросс «ISA»).

Регрессионный анализ возрастной динамики активности Mg2+-, Na+, K+-, Ca2+- и HCO 3 --АТФаз цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят бройлеров кросса «Бройлер-6» показал, что наибольший прирост ферментативной активности был отмечен в группе опыта 2 при совместном скармливании препаратов, а наименьший в 3 опытной группе, получавшей сукцинат, что, по-видимому, связано с увеличением активного транспорта под влиянием ПКД.

Таблица 4 – Уравнения регрессии влияния кормовых добавок на возрастную динамику АТФазной активности эритроцитов цыплят кросса « Бройлер -6»

|

Mg2+- АТФаза |

|

|

1 ( опыт ) |

y=9,7827+0,0591x |

|

2 ( опыт ) |

y=9,608+0,1108x |

|

3 ( опыт ) |

y=8,8033+0,0746x |

|

4 ( контроль ) |

y=8,3397+0,1058x |

|

Na+, K+- АТФаза |

|

|

1 ( опыт ) |

y=9,1933+0,3154x |

|

2 ( опыт ) |

y=8,858+0,3365x |

|

3 ( опыт ) |

y=7,164+0,3255x |

|

4 ( контроль ) |

y=9,9447+0,2497x |

|

Ca2+- АТФаза |

|

|

1 ( опыт ) |

y=10,377+0,072x |

|

2 ( опыт ) |

y=8,6757+0,1363x |

|

3 ( опыт ) |

y=8,847+0,08x |

|

4 ( контроль ) |

y=9,6527+0,0843x |

|

HCO 3 -- АТФаза |

|

|

1 ( опыт ) |

y=7,4393+0,3294x |

|

2 ( опыт ) |

y=10,0397+0,281x |

|

3 ( опыт ) |

y=11,766+0,2311x |

|

4 ( контроль ) |

y=8,685+0,2695x |

Регрессионные уравнения возрастной динамики активности АТФаз цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят бройлеров кросса «ISA» показывают, что наибольший прирост активности был отмечен в группах опыта 1 и 2, а наименьший в 3 опытной группе и контроле. При этом уравнения имеют определенное сходство с кроссом «Бройлер-6», что говорит о достаточно большом родстве биохимических процессов в организме цыплят этих кроссов.

Таблица 3 – Уравнения регрессии влияния кормовых добавок на возрастную динамику АТФазной активности эритроцитов цыплят кросса «ISA»

|

Mg2+- АТФаза |

|

|

1 ( опыт ) |

y=8,998+0,1579x |

|

2 ( опыт ) |

y=8,838+0,1503x |

|

3 ( опыт ) |

y=8,0872+0,1001x |

|

4 ( контроль ) |

y=8,3473+0,1025x |

|

Na+, K+- АТФаза |

|

|

1 ( опыт ) |

y=10,9619+0,1666x |

|

2 ( опыт ) |

y=10,5729+0,159x |

|

3 ( опыт ) |

y=10,4096+0,0924x |

|

4 ( контроль ) |

y=9,9405+0,1169x |

|

Ca2+- АТФаза |

|

|

1 ( опыт ) |

y=10,0344+0,1702x |

|

2 ( опыт ) |

y=9,9011+0,1669x |

|

3 ( опыт ) |

y=9,5015+0,1304x |

|

4 ( контроль ) |

y=9,2499+0,1064x |

|

HCO 3 -- АТФаза |

|

|

1 ( опыт ) |

y=8,384+0,4638x |

|

2 ( опыт ) |

y=8,3622+0,4583x |

|

3 ( опыт ) |

y=9,0996+0,3351x |

|

4 ( контроль ) |

y=8,7903+0,3215x |

Таким образом, в результате проведенных исследований было установлено, что возрастная динамика активности АТФаз цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят бройлеров кроссов «Бройлер-6» и «ISA» имеет своеобразие, заключающееся во влиянии возраста и кормовых добавок. Так у цыплят кросса «Бройлер-6» не установлено достоверное влияние ПКД на возрастную динамику АТФаз, у цыплят кросса «ISA» напротив такая зависимость существует. Это говорит об определенных различиях в функционировании АТФазных транспортных ионных насосов, локализованных в цитоплазматических мембранах эритроцитов.

Литературы

-

1. Болдырев, А.А. Na/K-АТФаза – свойства и биологическая роль/ А.А. Болдыркв // Соросовский образовательный журнал. – 1998. – №4. – С. 2-9.

-

2. Болдырев, А.А. Биологические мембраны и транспорт ионов. М.: МГУ, 1985.–167с.

-

3. Болдырев, А.А. Современное состояние проблемы транспортных АТФаз и транспортные аденозинтрифосфатазы / А.А. Болдырев // М.: МГУ, 1977. – 115с.

-

4. Казеннов, A.M. Влияние стресса и ингибирования ацетилхолинэстеразы in vivo на свойства Na+K+-Атфазы эритроцитов у крыс / A.M. Казеннов, М.Н. Маслова, В.Н. Дубровский, Е.А. Скверчинская, Ф.А. Рустамов, Т.В. Тавровская // Ж урн. эволюц . биохимии и физиологии. – 1999. – Т. 35. – №1. – С. 29-32.

-

5. Кондрашова, М.Н. Метод определения неорганического фосфата по спектрам поглощения молибдатных комплексов в ультрафиолете/ М.Н. Кондрашова, М.Н Лесогорова, С.Э. Ш ноль // Биохимия. – 1965. – Т.30, вып.3. – С. 567-562.

-

6. Иващенко, А.Т. Выделение и свойства аниончувствительной аденозинтрифосфатазы из мембран эритроцитов/ А.Т. Иващенко, И.А. Бушнева // Биохимия. – 1981. – Т.45, № 3. – С. 486-488.

-

7. Макарова, Н. В. Статистика в Excel / Макарова Н. В., Трофимец В. Я. // Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 2002. - 368с.

-

8. Максимов, В.И. Влияние условий микроклимата на активность ферментов в организме свиней в постнатальном онтогенезе / В.И. Максимов, А.В. Парахневич, В.С. Григорьев // Инновационные технологии в свиноводстве: материалы международн. науч.-практ. конф. Кубанский гос. агр. ун-т. -Краснодар, 2008. – С. 168-171.

-

9. Максимов, В.И. Становление гормонального статуса тканей и органов у свиней в постнатальном онтогенезе / В.И. Максимов // Свиноводство. – 1999. – №4. – С.17-21.

-

10. Максимюк, Н.Н. Белковые гидролизаты для цыплят-бройлеров/ Н.Н. Максимюк // Зоотехния. – 1998. – №8. – С. 23.

-

11. Мосягин, В.В. Особенность АТФаз ядерных и цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят-бройлеров / Мосягин В.В., Максимов В.И., Фурман Ю.В.// Вестник ОрелГАУ: Теоретический и научнопрактический журнал. – 2010. – № 2 (23), апрель. – С. 39-42.

-

12. Реброва, О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета

прикладных программ STATISTICA / О.Ю. Реброва // М. – МедиаСфера, 2002. – 312с.

-

13. Рубцов, А.М. Ca-ATPаза саркоплазматического ретикулума: молекулярная организация, механизм функционирования и особенности регуляции активности/ А.М. Рубцов // Успехи биологической химии. – 2005. – Т.45. – С. 235-268.

-

14. Фурман, Ю.В. Технологические основы производства кормовых добавок и биопрепаратов, физиологические аспекты их применения в животноводстве: дисс. на соискание ученой степени док. биол. наук / Ю.В. Фурман. – М., 2001. – 321 с.

-

15. Chen, P.S. Microdetermination of phosphorus / P.S. Chen, T.Y. Toribara, H. Warner // Analyt. Chem. –1957. – V.28. – P.1756-1758.

УДК: 619:616.432:636.4

-

В . Н . Масалов , доктор биологических наук ФГОУ ВПО Орел ГАУ

Д . О . Сеин , кандидат биологических наук

Курская ГСХА

А . К . Ильючик , аспирант ФГОУ ВПО Орел ГАУ

ВОЗРАСТНЫ Е ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ АДЕНОГИПОФИЗА У СВИНЕЙ

Приводятся результаты исследований морфологических особенностей аденогипофиза у свиней крупной белой породы в возрастном аспекте . Установлено , что становление морфологических структур аденогипофизарных клеток у свиней завершается к пубертатному периоду .

Гипофиз, или нижний мозговой придаток, располагается на вентральной поверхности мозга в основании черепа на дне «турецкого седла». По современной номенклатуре, в гипофизе различают три доли: аденогипофиз (передняя доля), нейрогипофиз (задняя доля) и расположенную между ними в виде тонкой эпителиальной полоски промежуточную долю. Происхождение, гистологическая структура и функция этих долей различны, как неодинаково и положение их у домашних животных различных видов.

Передняя доля, самая большая часть гипофиза. Она состоит из тяжей железистого эпителия, окружённых тонкими ретикулиновыми волокнами. Между рядами железистых клеток располагаются многочисленные капилляры, эндотелий которых имеет поры и поэтому легко проницаем для молекул гормонов.

Существуют многочисленные попытки классифицировать эндокринные клетки аденогипофиза согласно их окрашиваемости и связать эту окрашиваемость с выработкой определённых гормонов (Б.В. Алёшин, 1960; П.М. Торгун, 1973; Т.М. Иванова 1974; И.Г. Акмаев, 1997). С использованием специализированных методов окраски с помощью светового микроскопирования в аденогипофизе выделяют две основные группы клеток: хромофильные и хромофобные. В свою очередь хромофильные клетки делятся на ацидофильные (соматотропные, лактотропные, кортикотропные) и базофильные (тиреотропные, гонодотропные).

Возрастные особенности аденогипофиза изучали многие учёные. По их данным аденоциты у новорождённых животных структурно дифференцированы, однако полного 30

The results of studies of morphological peculiarities of big white swines adenohypophysis in the age aspect are given. It is determined that the development of morphological structures of adenohypophysial cells of swines completes to pubertal period.

морфологического и функционального состояния они еще не достигают.

В доступных нам источниках литературы мы не обнаружили сведений о завершении становления морфологической структуры аденоцитов у свиней. Учитывая это, целью наших исследований являлось изучение особенностей аденогипофиза у ремонтных свинок и свиноматок крупной белой породы в возрастном аспекте.

Отбор гипофизов у свиней проводили после их убоя, для этого отделённую от туловища голову животного распиливали в нескольких плоскостях с использованием электропилы. После распила черепа и разъединения его костей извлекали гипофиз, который помещали в фиксирующую жидкость (10%-нейтральный формалин, жидкость Ш тиве, Карнуа). Изготовление гистологических препаратов осуществляли по общепринятой схеме (Д.С. Саркисов и др., 1996). Окрашивали гистосрезы гематоксилин-эозином , азаном по Гейденгайну, а также применяли Ш ИК-реакцию. Морфометрические изменения осуществляли с применением винтового окуляр-микрометра. Для фотосъёмки гистопрепаратов использовали микроскоп и цифровую фотокамеру.

Гистологические исследования проводили на кафедре гистологии Курского МГУ и Курском поталогоанатамическом бюро.

Полученный в ходе проведения экспериментов цифровой материал подвергался биометрической обработке (П.Ф. Рокицкий, 1973).

Результаты исследований позволили выявить, что в раннем постнатальном онтогенезе общая гистологическая структура аденогипофиза у свиней выражена не чётко. Строма органа слабо развита и включает коллегановые и эластические волокна. Кровеносная сеть представлена немногочисленными

ОрелГАУ

апрель

Теоретический и научно - практический журнал . Основан в 2005 году

Учредитель и издатель : Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования « Орловский государственный аграрный Университет »

Редакционный совет: Парахин Н . В . (председатель) Амелин А . В . (зам . председателя) Астахов С . М .

Белкин Б . Л .

Блажнов А . А .

Буяров В . С .

Гуляева Т . И .

Гурин А . Г .

Дегтярев М . Г .

Зотиков В . И .

Иващук О . А .

Козлов А . С .

Кузнецов Ю . А .

Лобков В . Т .

Лысенко Н . Н .

Ляшук Р . Н .

Мамаев А . В .

Масалов В . Н .

Новикова Н . Е .

Павловская Н . Е .

Попова О . В .

Прока Н . И .

Савкин В . И .

Степанова Л . П .

Плыгун С . А . (ответств. секретарь)

Ермакова Н . Л . (редактор)

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС77–21514 от 11.07. 2005 г.

Технический редактор Мосина А.И.

Сдано в набор 14.04.2011

Подписано в печать 28.04.2011 Формат 60х84/8. Бумага офсетная.

Гарнитура Таймс.

Объём 18 усл. печ. л.

Тираж 300 экз.

Издательство Орел ГАУ, 302028, г. Орел, бульвар Победы, 19.

Лицензия ЛР№ 021325 от 23.02.1999 г.

Ж урнал рекомендован ВАК Минобрнауки России для публикаций научных работ, отражающих основное научное содержание кандидатских и докторских диссертаций

Содерж ание номера

Н аучное обеспечение развития растениеводства

Парахин Н . В . Устойчивость растениеводства как главный фактор развития АПК……………………. 2 Новикова Н . Е ., Зотиков В . И ., Ф енин Д . М . Механизмы антиоксидантной защиты при адаптации генотипов гороха ( Pisum sativum l.) к неблагоприятным абиотическим факторам среды………...……. 5 Янова А . А ., Кондыков И . В ., Иконников А . В ., Чекалин Е . И ., Амелин А . В ., Державина Н . М . Архитектоника растений современных сортов чечевицы в связи с устойчивостью их агроценозов к полеганию…………………………………………………………………………………………………….. 9 Павловская Н . Е ., Сидоренко В . С ., Костромичёва Е . В . Супероксиддисмутазная активность как тест-система для выявления физиологического действия гордецина……………………………………. 12 Титов В . Н ., Мамонов А . Н . Перспективы использования различных видов донника и фацелии в качестве фитомелиорантов в условиях Саратовской области…………………………………………….. 15

Н аучное обеспечение развития ж ивотноводства

Балакирев Н . А . Задачи отрасли клеточного пушного звероводства России по выходу из кризиса…. 18 Ш илов А . И ., Ш илов О . А . Производство молока и молочных продуктов от коров разных генотипов. 20 Мосягин В . В ., Максимов В . И ., Ф едорова Е . Ю . Возрастная динамика АТФазной активности цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят-бройлеров кроссов «Бройлер-6» и «ISA» при скармливании пептидной кормовой добавки и сукцината………………………………………………... 25 Масалов В . Н ., Сеин Д . О ., Ильючик А . К . Возрастные изменения морфологической структуры аденогипофиза у свиней……………………………………………………………………………………... 30 Лещуков К . А ., Мамаев А . В . Как получить качественную свинину для переработки?........................... 32

Р ациональное природопользование и мониторинг природно - ТЕХНОГЕННОЙ среды

Степанова Л . П ., Мышкин А . И ., Коренькова Е . А ., Моисеева М . Н . Экологическая оценка влияния сельскохозяйственного производства на интенсивность загрязнения окружающей среды…………….. 36 Бессонова Е . А . Эколого-экономическая эффективность внедрения адаптивно-ландшафтного земледелия……………………………………………………………………………………………………. 41 Иванов Н . И . Предложения по природоохранным мероприятиям на землях сельскохозяйственного назначения Центрального федерального округа…………………………………………………………... 44 Селезнев К . А . , Лысенко Н . Н ., Лобков В . Т ., Плыгун С . А . Особенности формирования химического состава подземных вод Орловской области…………………………………………...….… 48

И нж енерно - ТЕХНИЧЕСКИЕ реш ения в апк

Яровой В . Г ., Сергеев Н . В ., Ш ипик Л . Ю . Оптимальное соотношение мощности двигателя и массы сельскохозяйственного трактора……………………………………………………………………………. 61 Михайлов М . Р ., Ж осан А . А . К вопросу планирования сезонной наработки зерноуборочных комбайнов в зависимости от срока их эксплуатации……………………………………………………… 63 Пастухов А . Г ., Тимашов Е . П . Перспективные стенды для ресурсных испытаний карданных передач………………………………………………………………………………………………………... 66 Баранов Ю . Н ., Загородних А . Н ., Копылов С . А . Логико-графический анализ возникновения опасностей столкновения транспортных средств при визуальном отражении процесса их торможения…………………………………………………………………………………………………… 70 Котельников В . Я ., Ж илина К . В ., Мотин Д . В ., Поветкин И . В ., Котельников А . В . Статистическая динамика энергосберегающего рабочего органа для шелушения зерна…………………………………. 74 Искендеров Э . Б . К вопросу интенсификации основной обработки почвы в земледелии………………. 78 Калашникова Н . В ., Булавинцев Р . А ., Кашеварников В . Ю . Устройство для установки глубины заделки семян………………………………………………………………………………………………… 81 Ш арупич В . П ., Ш арупич Т . С ., Коломыцев Е . В . Влияние дополнительного искусственного облучения на фенологические, биометрические и продукционные показатели томата сорта «Пламя» при выращивании методом многоярусной узкостеллажной гидропоники..................................... 84

Горшков Ю.Г., Старикова Н.А. Оптимизация функционирования воротных проёмов производственных сельскохозяйственных помещений за счёт инженерных решений…………………. 89 Лялякин В.П. Восстановление деталей – важный резерв экономии ресурсов…………………………. 95 Косенко А.В., Казански В.А., Кузнецов Ю.А. Влияние модуля силиката на технологические свойства ПЭО покрытий…………………………………………………………………………………….. 97 Коломейченко А.В. Исследование топографии поверхности покрытия, сформированного МДО…… 101 Стребков С.В., Казаринов А.В., Титов С.И. Компоненты базовой основы трибологически активных присадок…………………………………………………………………………………………… 104 Астахов С.М., Беликов Р.П. Состояние и пути повышения эффективности функционирования распределительных сетей в агропромышленном комплексе……………………………………………… 106 Ж осан А.А., Ревякин М.М. Топология построения систем самодиагностики: вариативность и оптимальность………………………………………………………………………………………………... 109 Суров Л.Д., Ф омин И.Н. Контроль изменений состояния головного выключателя в линии кольцевой сети………………………………………………………………………………………………... 112 Сорокин Н.С. Блок подсоединения датчика системы распознавания аварийных ситуаций в распределительных сетях 6-35 кВ………………………………………………………………………….. 118 Чернышов В.А., Чернышова Л.А. Самоидентификация замыканий на землю в сетях с изолированной нейтралью посредством спутниковой системы навигации……………………………… 120 Глушак Н.В., Грищенков А.И. Инновационный процесс: эволюция, эффективность, проблематика 123 Ш крабак В.С., Баранов Ю.Н., Загородних А.Н. Обеспечение безопасных перевозок в агропромышленном комплексе……………………………………………………………………………... 129 Яковлева Е.В., Полехина Е.В. Проблемы безопасности труда в сельском хозяйстве………………… 132 Карпович Э.В. Опыт применения программированных пособий для подготовки высококвалифицированных агроинженерных кадров…………………………………………………….. 134

Список литературы Возрастная динамика АТФазной активности цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят-бройлеров кроссов «Бройлер-6» и «ISA» при скармливании пептидной кормовой добавки и сукцината

- Болдырев, А.А. Na/K-АТФаза -свойства и биологическая роль/А.А. Болдыркв//Соросовский образовательный журнал. -1998. -№4. -С. 2-9

- Болдырев, А.А. Биологические мембраны и транспорт ионов. М.: МГУ, 1985.-167с

- Болдырев, А.А. Современное состояние проблемы транспортных АТФаз и транспортные аденозинтрифосфатазы/А.А. Болдырев//М.: МГУ, 1977. -115с

- Казеннов, A.M. Влияние стресса и ингибирования ацетилхолинэстеразы in vivo на свойства Na+K+-Атфазы эритроцитов у крыс/A.M. Казеннов, М.Н. Маслова, В.Н. Дубровский, Е.А. Скверчинская, Ф.А. Рустамов, Т.В. Тавровская//Журн. эволюц. биохимии и физиологии. -1999. -Т. 35. -№1. -С. 29-32

- Кондрашова, М.Н. Метод определения неорганического фосфата по спектрам поглощения молибдатных комплексов в ультрафиолете/М.Н. Кондрашова, М.Н Лесогорова, С.Э. Шноль//Биохимия. -1965. -Т.30, вып.3. -С. 567-562

- Иващенко, А.Т. Выделение и свойства аниончувствительной аденозинтрифосфатазы из мембран эритроцитов/А.Т. Иващенко, И.А. Бушнева//Биохимия. -1981. -Т.45, № 3. -С. 486-488

- Макарова, Н. В. Статистика в Excel/Макарова Н. В., Трофимец В. Я.//Учеб. пособие. -М.: Финансы и статистика, 2002. -368с

- Парахневич, А.В. Влияние условий микроклимата на активность ферментов в организме свиней в постнатальном онтогенезе/ А.В. Парахневич, В.С. Григорьев, В.И. Максимов//В сборнике: Инновационные технологии в свиноводстве Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. 2008. С. 168-171.

- Максимов, В.И. Становление гормонального статуса тканей и органов у свиней в постнатальном онтогенезе/В.И. Максимов//Свиноводство. -1999. -№4. -С.17-21

- Максимюк, Н.Н. Белковые гидролизаты для цыплят-бройлеров/Н.Н. Максимюк//Зоотехния. -1998. -№8. -С. 23

- Мосягин, В.В. Особенность АТФаз ядерных и цитоплазматических мембран эритроцитов цыплят-бройлеров/Мосягин В.В., Максимов В.И., Фурман Ю.В.//Вестник ОрелГАУ: Теоретический и научно-практический журнал. -2010. -№ 2 (23), апрель. -С. 39-42

- Реброва, О.Ю. Статистический анализ медицинских данных. Применение пакета прикладных программ STATISTICA/О.Ю. Реброва//М. -МедиаСфера, 2002. -312с

- Рубцов, А.М. Ca-ATPаза саркоплазматического ретикулума: молекулярная организация, механизм функционирования и особенности регуляции активности/А.М. Рубцов//Успехи биологической химии. -2005. -Т.45. -С. 235-268

- Фурман, Ю.В. Технологические основы производства кормовых добавок и биопрепаратов, физиологические аспекты их применения в животноводстве: дисс. на соискание ученой степени док. биол. наук/Ю.В. Фурман. -М., 2001. -321 с

- Chen, P.S. Microdetermination of phosphorus/P.S. Chen, T.Y. Toribara, H. Warner//Analyt. Chem. -1957. -V.28. -P.1756-1758