Возрастная динамика концептуализации речи в коммуникативном сознании ребенка: фактор адресата

Автор: Маланчук Ирина Григорьевна

Журнал: Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева @vestnik-kspu

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 3 (17) т.1, 2011 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты кластерного анализа 37 факторов продуцирования речи детьми 1-7 лет. Особо обсуждаются становление и развитие фактора адресата - от малодифференцированного и семантически связанного образа адресата высказывания до выделения его в отдельный фактор производства речи.

Социальное сознание, коммуникативное сознание, факторы речепроизводства, адресат, возрастная динамика, кластерный анализ

Короткий адрес: https://sciup.org/144153254

IDR: 144153254

Текст научной статьи Возрастная динамика концептуализации речи в коммуникативном сознании ребенка: фактор адресата

Актуальной научной проблемой является процесс развития представлений детей о речевой коммуникации и возможностях реализации речи как в формах самой речи, так и в интеграции их с языковыми средствами и структурами, в частности в аспекте складывающейся у ребенка (и трансформирующейся) концепции адресата как фактора продуцирования высказывания. Полагая, что речь является врожденной функцией социальной связи, мы определяем ее как совокупность видоспецифичных (а в отношении речевого развития человека – культурно-специфичных) коммуникативно значимых вокальных конструкций (звукокомплексов), представляющих собой особым образом – в пространственно-временных и интен-сивностных характеристиках и в абстрагировании от процесса фонематизации и фонемного состава этнического языка – упорядоченную звуковую материю. Си-мультанирование сукцессивного вокального «ряда» реципиентами речи позволяет создать целостный акустический образ, интегрированный с аффектом / эмоцией и образом прагматической ситуации в ее динамических характеристиках, представляющий собственно форму речи.

Образы ситуаций речевого взаимодействия в их структурном и динамическом содержательном компонентах имеют социально-коммуникативный, прагматический смысл, будучи включенными в систему регулирования коммуникации для удовлетворения самых разнообразных потребностей человека. Этот постулат может быть распространен на самые ранние этапы онтогенеза речи, однако при описании и анализе фактов речи в новорожденности – раннем младенчестве необходим адекватный научный аппарат, уточняющий представления о реализации речи в данном возрасте.

Концепция, касающаяся особенностей адресации детского высказывания, предложена чуть ли не единожды – Ж. Пиаже (1921) [Пиаже, 1994]; в отечественной психологии она в целом поддержана, критический анализ, предпринятый Л.С. Выготским (1934), относится к функциям «эгоцентрической речи» [Выготский, 1999]; нашу критику ее в аспекте проблемы социальности / эгоцентризма речи см. в [Маланчук, 2002; 2009]. Нами также предложена следующая концепция диалогизма речи: любая форма речи восходит к диалогической структуре, является ее трансформацией и отражает ту или иную степень диалогизма [Маланчук, 2004; 2004а] (ср.: [Бахтин, 2000, с. 249–318]).

Для анализа фактора адресата при продуцировании речи детьми были систематизированы такие феномены, факты речи, как вокализации; говорение с собой / для себя; говорение в присутствии другого – потенциального адресата; различные виды детского диалога («А я – диалог» и др.); «классический» диалог с другим с меной ролей говорящего / слушающего. Математико-статистический анализ в отношении собранных нами высказываний детей (количество минимальных коммуни- кативно значимых и жанрово оформленных единиц речи — 7267) проводился методом кластерного анализа (метод полной связи, или дальнего соседа).

В целях мультидисциплинарного исследования речи был разработан список параметров — социальных, социально-психологических, психологических, речевых, языковых. Задано 37 параметров:

-

— возраст (на рисунках, представленных ниже — ВОЗРАСТ; далее в скобках также указаны обозначения параметров на рисунках);

-

- пол (ПОЛ);

-

— коммуникативный статус говорящего (КОМ_СТАТ);

-

— социальная роль адресата (АДРЕСАТ; реализуется в 16 выявленных в детских текстах позициях: Ребенок, Мать, Отец, Бабушка, Дед, Воспитатель, Другие взрослые, <говорение> Себе (автокоммуникация), Игрушка, Живот -ное, др.);

-

— тип прагматической ситуации в аспекте взаимодействия автора и определенного типа адресата — конкретного, потенциального и др. (ПРАГМ_СИТ);

-

— форма социального взаимодействия (естественная коммуникация / игра; СИТУАЦИЯ);

-

— речевой жанр (ЖАНР);

-

— типы жанров 1, 2 и 3 (императивный / информативный / оценочный / перформативный / экспрессив; ответный / инициативный; прямой / косвенный. На рис. обозначены ТИП_Ж1, ТИП_Ж2, ТИП_Ж3);

-

— типы коммуникативно-связанных потребностей (11 зафиксированных нами по детским текстам типов потребностей. Обозначены символами П1 — П11, содержание их расшифровано далее при анализе взаимодействующих мотиваторов речи, полный список типов потребностей см. в: [Маланчук, 2009]);

-

— типы рефлексии: автоматизм / отсутствие автоматизма при реализации высказывания (R0); языковая рефлексия (фонетическая, лексическая, словообразовательная, синтаксическая, грамматическая — R1 — R5 соответственно); речевая рефлексия (фиксируется наличие / отсутствие речевой рефлексии в отношении речевой стратегии, осознания особенностей использования формы речи и речекоммуникативных правил — R6 — R8); рефлексия содержания, передаваемого вербальными средствами (R9);

-

— уровни связности вербального текста — прагматический, коммуникативный, семантический, а также особенности («ошибки») связности (СВЯЗ_ОШ1 — СВЯЗ_ОШ3);

-

— наконец, ошибки языковые, речевые, логические (ошибки содержания) по сравнению с речеязыковой нормой (ЯЗЫК_ОШ, РЕЧ_ОШ, СОД_ОШ).

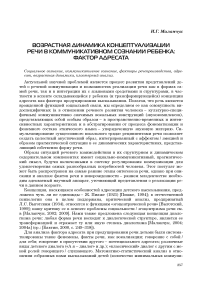

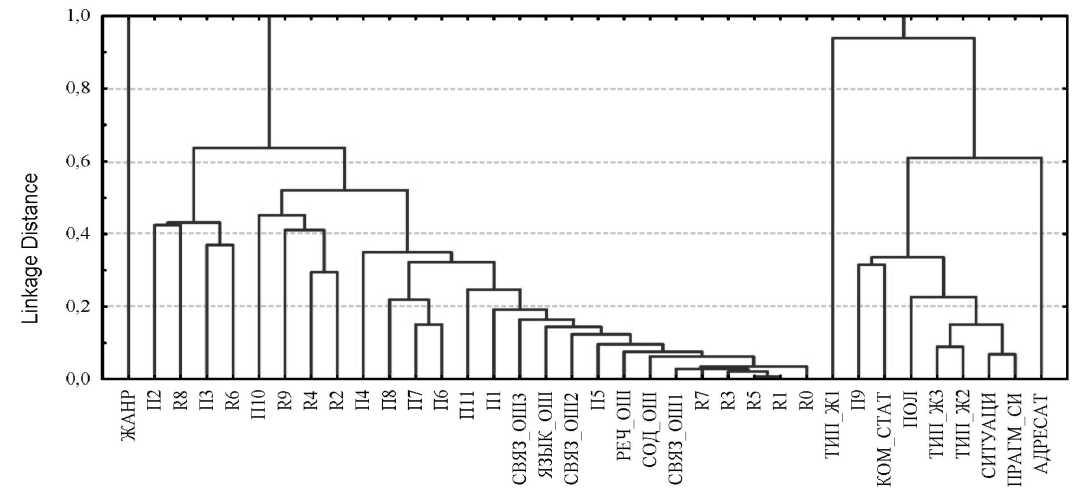

Кластерный анализ по методу полной связи, или дальнего соседа (рис. 1), проведенный в отношении всего массива данных высказываний детей 1—7 лет, дает чрезвычайно важные результаты в отношении дифференциации процессов выбора ребенком форм речи и языковых средств: один из кластеров составляют прагмасе-мантические характеристики минимальных, специфически интенционально заданных сегментов высказывания (первичных речевых жанров, в нашей трактовке. См.: [Маланчук, 2009, 213—215]) — типы жанров 2, 3 (инициативные / ответные и прямые / косвенные жанры соответственно), ситуация (естественной коммуникации / игры), прагматическая ситуация (заданная типом адресата), которые обнаруживают тесную связь с П9 (потребность выразить свое состояние, мысль) и далее — с подгруппой «пол — коммуникативный статус говорящего по отношению к адреса- ту». Кластер оформляется связью названных факторов с фактором адресата и типом жанра 1 (императивный / информативный / оценочный, др.).

Таким образом, в основе продуцирования высказывания лежат факторы взаимодействия потенциального автора и потенциального адресата в их характеристиках, потребность потенциального автора выразить свои состояния, мысли, а также выбор речевых форм в их типических характеристиках, позволяющих ребенку сделать первичную грубую «прикидку» речевой формы к характеристикам прагматической ситуации и своему интенциональному состоянию. По данным качественного анализа, это в меньшей степени касается ситуации речи, предшествовавшей фиксируемому речевому акту: ребенок, как правило, в высшей степени экспансивен в коммуникативном пространстве и независимо от того, каков результат предыдущего речевого акта (позитивен или негативен в отношении ребенка), предпринимает инициативные высказывания в основном со сменой темы, что позволяет ему поддерживать коммуникацию, вводя новые основания и в случае негативного результата снимая для себя проблему переживания негативной эмоции.

Тесная связь описанного кластера фиксируется с такими характеристиками высказывания, как жанр (реализация высказывания в определенной речевой форме), а также возраст. Менее тесная связь «прагмасемантического кластера» – жанра – возраста обнаруживается с другим сложно организованным кластером, который формируется целым рядом подгрупп (рис. 1) и отражает формирование высказывания как речеязыковой структуры, где вербализация сообщения контролируется с точки зрения реализации замысла (речевой стратегии) и соблюдения имплицитно существующих для ребенка правил коммуникации. Примечательно, что кластер оформляется последовательным присоединением подгруппы П3 (потребность в позиционировании) – R6 (рефлексия речевой стратегии) – П8 (потребность изменить ситуацию) – П2 (потребность во внимании) и подгруппы П10 (потребность в сотрудничестве) – R8 (рефлексия коммуникативных правил); эта связь с подгруппами кластера задает его связь с прагмасемантическим кластером, а также жанром и возрастом. Адресат, как видим, при этом фактически определяет выбор типа жанра и реализует для ребенка возможность выразить себя.

Рис. 1. Дендрограмма кластерного анализа массива данных по методу полной связи, или дальнего соседа

Для определения факторов и закономерностей продуцирования высказывания и развития речи ребенка в динамике раннего онтогенеза были проанализированы результаты кластерного в отношении выделенных нами возрастных групп.

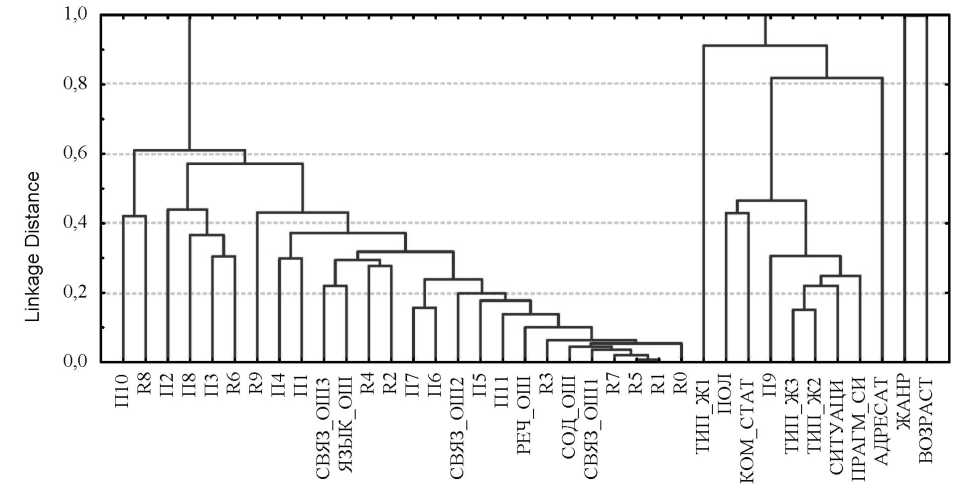

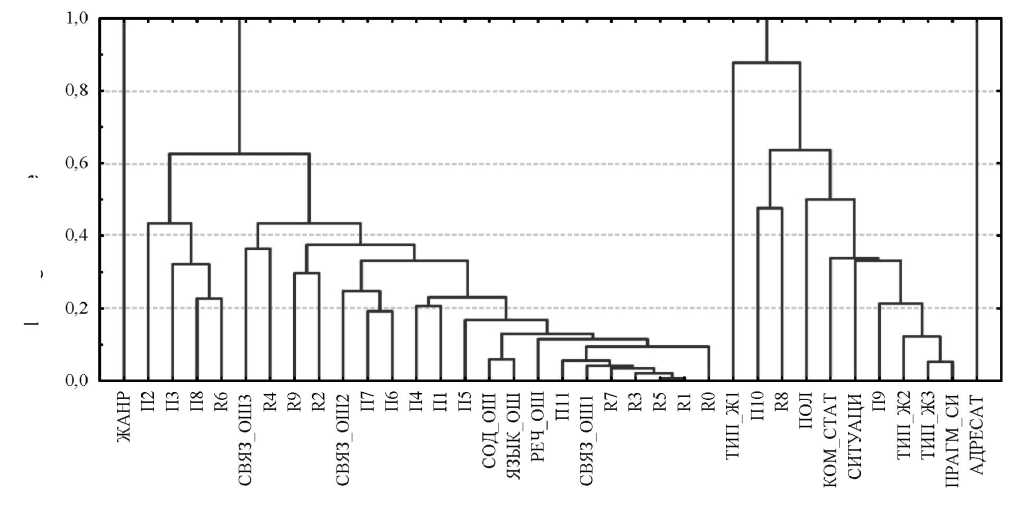

На рис. 2 отражен процесс формирования высказывания у ребенка третьего года жизни. Приведем только эти данные, поскольку фактор адресата реализуется здесь так же, как и в предыдущем возрасте (2-й год жизни): параметр «адресат» входит в прагмасемантический кластер, не составляя отдельного фактора продуцирования речи, однако задает выбор типа жанра в его интенциональных характеристиках. Отметим, что по сравнению с предыдущим возрастом в прагмасемантический кластер входит новая потребность – в сотрудничестве, при этом связь подгруппы П9 (потребность выразить свою мысль, состояние) – П10 (потребность в сотрудничестве) с параметром «адресат» и посредством него задает выбор типа жанра в его возможностях транслировать намерение (замысел) в отношении адресата.

Рис. 2. Дендрограмма кластерного анализа показателей по методу полной связи, или дальнего соседа, для второй возрастной группы (третий год жизни)

Примечание. Ошибка содержания не представлена в данной возрастной группе, однако на рисунке место, где она отмечена, определено по показателям наиболее низкой условной дистанции между другими показателями.

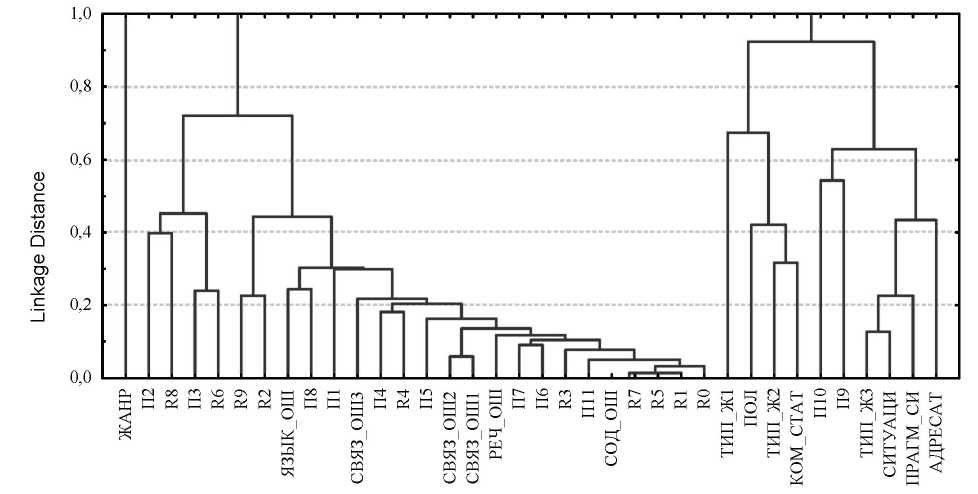

На четвертом-пятом году жизни тесной связью параметров «адресат» и «тип жанра 1» оформляется прагмасемантический кластер (рис. 3).

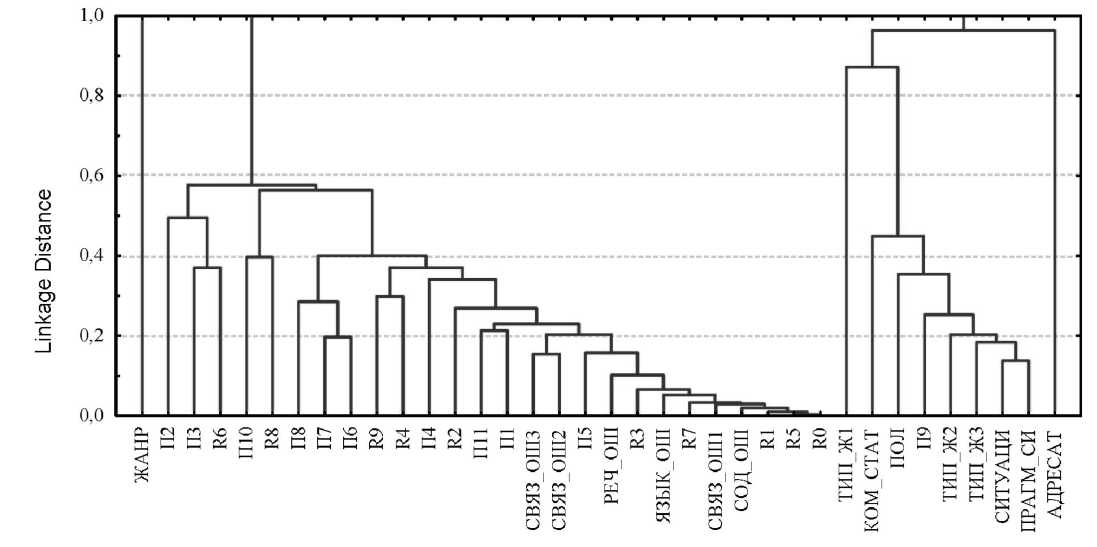

На пятом году жизни фиксируется перегруппировка: между «адресатом» и «типом жанра 1» ослабляется связь, при этом «адресат» «замыкает на себя» все праг-масемантические характеристики планируемого ребенком высказывания, и теперь в связи с характеристиками адресата происходит выбор жанра в его интенциональном содержании (рис. 4).

По нашим данным, выделение фактора адресата в коммуникативном сознании ребенка как отдельного фактора происходит на шестом году жизни (рис. 5) и стабильно удерживается в дальнейшем.

Дендрограмма кластерного анализа для шестого года жизни отражает существенные изменения по сравнению с данными относительно предыдущих возрастов. Так, параметр «адресат» выделяется как отдельный фактор продуцирования высказывания, и, таким образом, факторов, определяющих продуцирование высказывания,

Рис. 3. Дендрограмма кластерного анализа показателей по методу полной связи, или дальнего соседа, для третьей возрастной группы (четвертый год жизни) Примечание. R0 в данной возрастной группе не представлена, на рисунке место, где она отмечена, определено по показателям наиболее низкой условной дистанции между другими показателями.

становится четыре: прагмасемантический кластер формирует первый фактор; кластер, отражающий закономерности продуцирования и реализации текста как сложной речеязыковой структуры, формирует второй фактор, третий фактор составляет параметр «жанр», четвертый, выделившийся из прагмасемантического кластера, – параметр «адресат». Наблюдаемое при этом увеличение числа групп характеристик (параметров) внутри кластеров 1 и 2 свидетельствует, как можно думать об усилении интеграции «базовых» факторов продуцирования речи, а также о большей дифференциации значимых для построения высказывания отдельных факторов и их групп. Представляется, что выделившийся как отдельный фактор адресата теперь определяет новое осмысление ребенком прагматики ситуации речи, и можно, вероятно, утверждать, что высказывание строится, анализируется и корректируется сквозь призму адресованности, уже не «потенциальной», реализуемой в коммуникативном сознании ребенка на глубинном уровне, а реальной с учетом значимых для построения социального взаимодействия индивидуальных характеристик адресатов. Какие характеристики адресата интегрируются в его значимый для речи ребенка образ – важная проблема дальнейших исследований.

Рис. 4. Дендрограмма кластерного анализа показателей по методу полной связи, или дальнего соседа, для четвертой возрастной группы (пятый год жизни)

Linkage Distance

Рис. 5. Дендрограмма кластерного анализа показателей по методу полной связи, или дальнего соседа, для пятой возрастной группы (шестой год жизни)