Возрастная и генетическая идентификация пород Хорасюрского массива: Sm-Nd ID-TIMS и U-Pb Shrimp-II ограничения

Автор: Ронкин Ю.Л., Иванов К.С., Лепихина О.П.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 2 (206), 2012 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются Sm-Nd (породы платиноносной ассоциации) и «in situ» U-Pb (цирконы гранитоида) систематики Хорасюрского массива, являющегося северным окончанием меридионально ориентированной последовательности из четырнадцати ультрабазит-базитовых комплексов, представляющих Платиноносный пояс Урала. Sm-Nd данные оливиновых габбро, габбро-норита и амфиболового габбро платиноносной ассоциации выявили изохронную зависимость (СКВО = 0.29), определяющую изотопный возраст 565 ± 50 млн лет (доверительный уровень 95 %) с вероятностью соответствия 0.75. Полученный нами возраст существенно древнее ранее предполагавшегося по результатам геологических наблюдений и корреляции с аналогичными образованиями в других районах. Вычисленые по девяти образцам высокие величины Nd(t), равные +8.8 ÷ +9.0, накладывают существенные ограничения на имеющиеся модельные построения, касающиеся формирования пород платиноносной ассоциации приполярного сектора Урала, и позволяют предполагать в качестве ее субстрата значительно истощенный источник. Полученные по цирконам из гранитоида верхнетагильского субкомплекса U-Pb данные на графике в координатах 206Pb/ 238U — 207Pb/ 235U демонстриру ют наличие нескольких возрастных кластеров в диапазоне 257—2022 млн лет по отношениям 206Pb/ 238U и 207Pb/ 206Pb сответствено. Мультимодальный характер возрастов цирконов свидетельствует о том, что рассматриваемые образования имели значительно более сложную геологическую историю, чем это предполагалось ранее.

Платиноносный пояс урала, хорасюрский массив, sm-nd и u-pb изотопные системы

Короткий адрес: https://sciup.org/149129061

IDR: 149129061

Текст научной статьи Возрастная и генетическая идентификация пород Хорасюрского массива: Sm-Nd ID-TIMS и U-Pb Shrimp-II ограничения

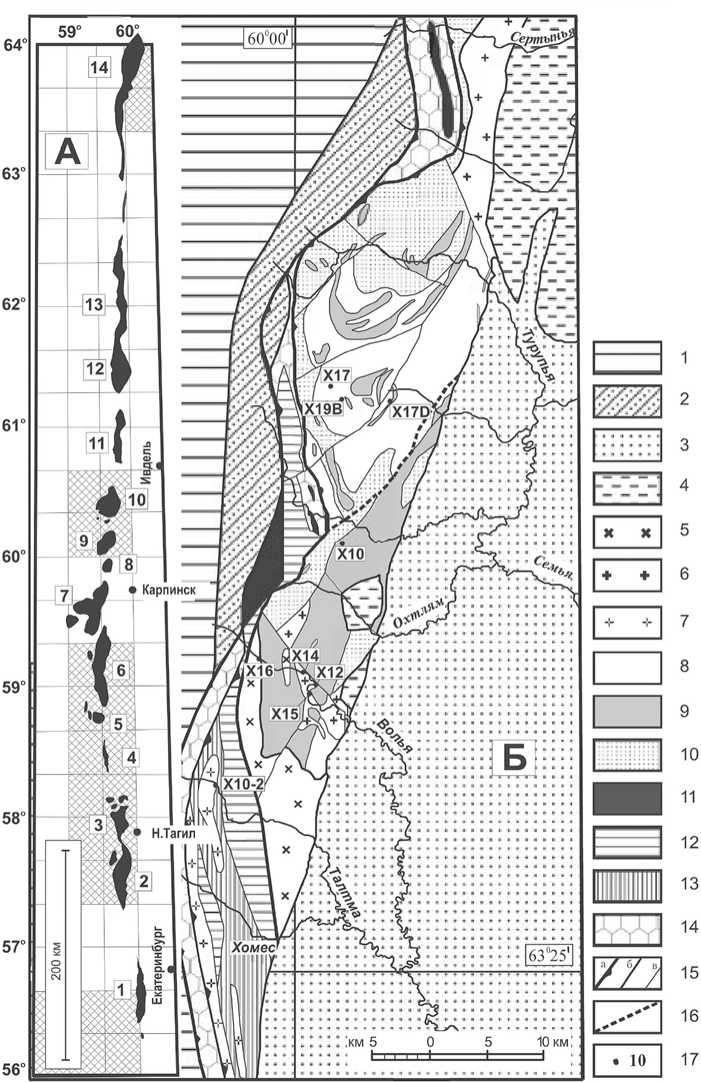

Формулировка проблемы. Хорасюрский массив (ХМ), выделенный в 1972 г. авторами работ [5, 8], является северным окончанием меридионально ориентированной последовательности из четырнадцати (рис. 1, А) ультрабазит-базито-вых комплексов, представляющих Платиноносный пояс Урала [2, 4 и др.]. В соответствии с опубликованными сведениями в ряде статей [12, 13 и др.] и результатами геологического доизучения масштаба 1:200000 6

(лист Р-41-I) в пределах ХМ выделяются субкомплексы (рис. 1, Б): раннесреднеордовикские — салатим-ский дунит-гарцбургитовый и габ-бровый; позднеордовикско-позд-несилурийские — качканарский дунит-клинопироксенит-габбровый, тагилокытлымский габбро-норито-вый и верхнетагильский габбро-дио-рит-плагиогранитовый; среднепозднедевонский ауэрбаховский габбро-диорит-гранодиоритовый; поздне-девонско-раннекаменноугольный

долеритовый. Однако в силу ряда причин вышеотмеченные магматические комплексы были изучены весьма поверхностно. Так, например, в работе В. Р. Шмелева [13] была сделана неубедительная, на наш взгляд, попытка выделить здесь четыре типа гранитоидов (плагиограни-ты коллизионного типа, низкострон-циевые гранитоиды офиолитового комплекса и др.) . Состав и взаимоотношения пород в этой статье практически не описаны, возраст пород не

Рис. 1. Локализация массивов Платиноносного пояса в структуре Урала и геологическая схема Хорасюрского массива.

А — контуры массивов [2]: 1 — Ревдинского, 2 — Тагильского, 3 — Баранчинского, 4 — Арбатского, 5 — Качканарского, 6 — Павдинского, 7 — Кытлымского, 8 — Княспинского, 9 — Кумбинского, 10 — Денежкинского, 11 — Помурского, 12 — Чистопского, 13 — Ялпинг-Ньерского, 14 — Хорасюрского. Заштрихованными прямоугольниками отображены листы, по которым выполнена геологическая съемка; Б — схема [13] геологического строения зоны Главного Уральского разлома (Приполярного сегмента), вмещающей Хорасюрский массив: 1 — рифейско-нижнепалеозойские комплексы палеоконтинентального сектора; 2 — польин-ский терригенно-сланцевый рифтогенно-батиальный комплекс (О 3 ); 3 — мезо-кайнозойские платформенные отложения; 4 — вулканогенно-осадочные островодужные образования типа Тагильской мегазоны (S 1 —D 3 ); 5 — девонский диорит-гранодиоритовый (ауэрбаховский) комплекс; 6 — позднесилурийские плагиогранитоиды (верхнетагильский комплекс); 7 — плаги-огранитоиды коллизионного типа; 8—10 — породы платиноносной ассоциации: 8 — габбро-нориты и оливиновые габбро-нориты (тагилокытлымский комплекс), 9 — кальциевые ультрабазиты и оливиновые габброиды (качканарский комплекс), 10 — амфиболовое габбро; 11—13 — породы офиолитовой ассоциации: 11 — дунит-гарцбургитовый (салатимский) комплекс, 12 — габброидный комплекс, 13 — диабазовый дайковый комплекс; 14 — серпентинитовый меланж с блоками пород офиолитовой ассоциации и польинского комплекса; 15 — границы (а — линия ГУГР, б — между геологическими подразделениями, в — между типами пород); 16 — граница между блоками с деформированным (северная часть) и недеформиро-ванным субофитовым слабо деформированным (южная часть) строением; 17 — локализация и номера изученных проб

установлен, а основанием для расчленения гранитоидов района были лишь единичные геохимические анализы. Поскольку цитируемая выше привязка к абсолютной шкале летоисчисления была осуществлена на основании геологических наблюдений и корреляции с аналогичными образованиями в других районах, актуальность датирования перечисленных выше образований методами изотопной геологии не вызывает сомнений.

Образцы (рис. 1, Б). Для изотопных исследований были использованы девять проб (номера в скобках), представляющих: платиноносную ассоциацию — оливиновые габбро (Х10, X17D), габбро-норит (Х17), амфиболовое габбро (Х19В), а также гранитоиды верхнетагильского (Х12, Х10-2, Х14) и ауэрба-ховского (Х15, Х16) субкомплексов. Образцы были предоставлены ОАО «Сосьвапромгеология» в рамках выполнения субподрядного договора, в котором предусмотрены равные права на опубликование результатов изотопно-геохронологических исследований по теме «Геологическое доизучение масштаба 1:200000 Семьинской площади». Изучалась Sm-Nd систематика образцов в целом, и проводилось локальное U-Pb датирование цирконов, выделенных из гранитоида верхнетагильского субкомплекса.

Аналитические процедуры. Определение концентраций и изотопного состава Sm и Nd осуществлялось масс-спектрометрическим методом изотопного разбавления (ID) путем анализа соответствующих смесей образцов и смешанного трассера 150Nd + 149Sm с помощью твердофазного мультиколлекторного анализатора (TIMS) Finnigan MAT-262 в статическом режиме. Для двух образцов (Х14, Х19В) было дополнительно выполнено «прямое» определение отношения 143Nd/144Nd. Погрешности для отношений 147Sm/144Nd и 143Nd/144Nd не превышали 0.2 и 0.003 % (± 2 п ) соответственно. U-Pb локальное датирование цирконов было выполнено с помощью вторично-ионного микрозонда высокого разрешения SHRIMP-II (ЦИИ ВСЕГЕИ) по методике, описанной в работе И. Вильямса [18].

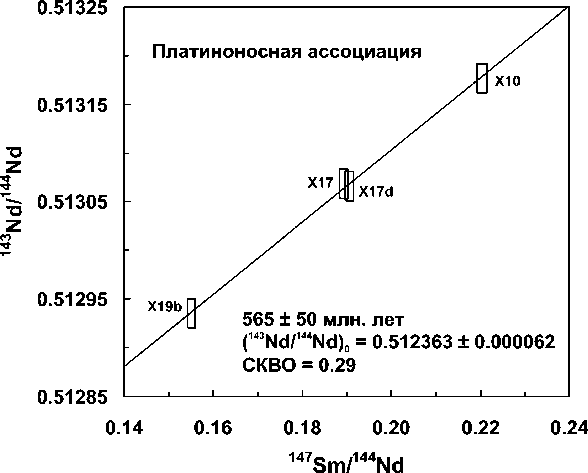

Экспериментальные данные. Sm-Nd изотопные данные и их графическая интерпретация представлены в табл. 1 и на рис. 2. Аппроксимация Sm-Nd систематики для пород платиноносной ассоциации, т. е. оливи-нового габбро (обр. Х10, X17D), габбро-норита (Х17) и амфиболового габбро (Х19В), выявила изохронную зависимость (СКВО = 0.29), определяющую изотопный возраст 565 ± 50

Т а б л и ц а 1

Sm-Nd ID-TIMS данные валовых проб из Хорасюрского массива

|

Образец; порода |

Sm, ppm |

Nd, ppm |

147Sm/144Nd |

±2σ |

143Nd/144Nd |

±2σ |

ε Nd (0) |

εNd(t) |

т г DM , млн лет |

|

Ауэрбаховский массив |

|||||||||

|

X15, ãранитоид |

2.99 |

13.6 |

0.1335 |

0.0007 |

0.512883 |

0.000015 |

4.8 |

9.0 |

511 |

|

X16, монцодиорит |

6.22 |

27.0 |

0.1394 |

0.0006 |

0.512898 |

0.000015 |

5.1 |

8.9 |

521 |

|

Верхнетагильский массив |

|||||||||

|

X12, ãранитоид |

3.15 |

13.,5 |

0.1414 |

0.0008 |

0.512928 |

0.000026 |

5.7 |

9.0 |

472 |

|

X14, - « - |

4.32 |

18.0 |

0.1456 |

0.0008 |

0.512919* |

0.000026 |

5.5 |

8.9 |

522 |

|

X10-2, плаãиоãранит |

4.66 |

18.0 |

0.1563 |

0.0008 |

0.512936 |

0.000026 |

5.9 |

8.8 |

564 |

|

Платиноносная ассоциация |

|||||||||

|

X19B, ãаббро амиболовое |

0.35 |

1.35 |

0.1550 |

0.0008 |

0.512935* |

0.000015 |

5.8 |

8.9 |

574 |

|

X17, ãаббро-норит |

2.65 |

8.46 |

0.1892 |

0.0009 |

0.513068 |

0.000015 |

8.4 |

9.0 |

521 |

|

X17D, ãаббро оливиновое |

1.08 |

3.43 |

0.1906 |

0.0009 |

0.513066 |

0.000015 |

8.4 |

8.8 |

567 |

|

X10, - « - |

0.58 |

1.59 |

0.2204 |

0.0011 |

0.513177 |

0.000015 |

10.6 |

8.9 |

575 |

* Получены без добавления трассера.

Примечания . Параметры eNd(0), eNd(t) рассчитаны: для гранитоидов на Nd модельные значения, для платиноносной ассоциации — на изохронный возраст. Параметры резервуара DM: 147Sm/144Nd = 0.2135; 143Nd/144Nd = 0.513151.

Рис. 2. Sm-Nd изохрона для пород платиноносной ассоциации ХМ. Размеры прямоугольников фигуративных точек соответствуют ±2а погрешностям по осям координат

млн лет (доверительный уровень 95 %) с вероятностью соответствия 0.75.

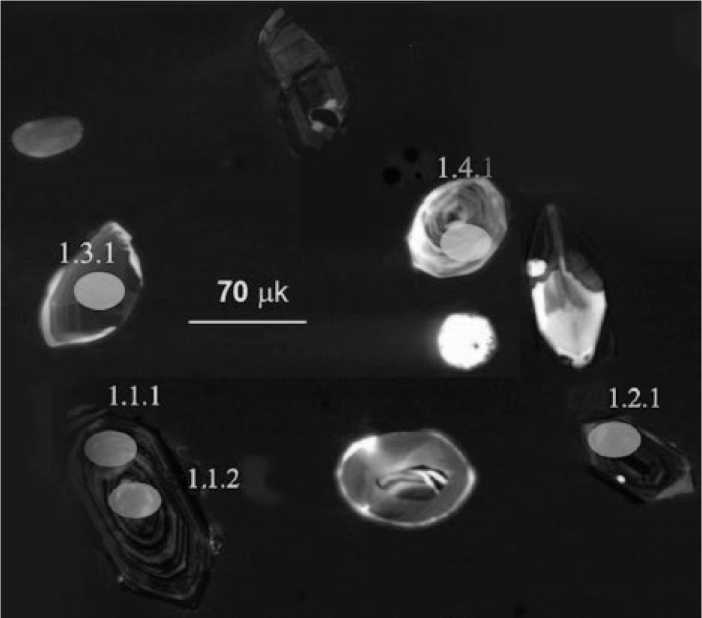

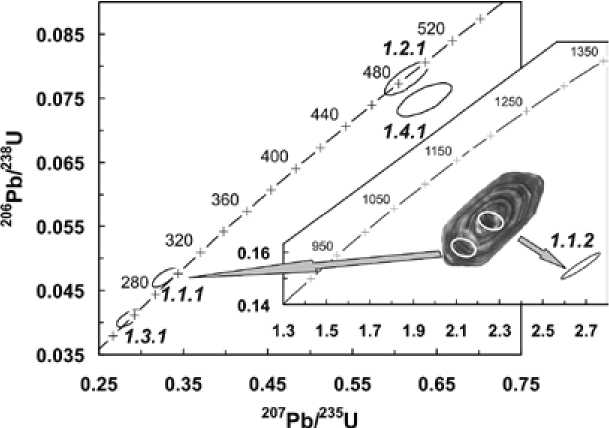

U-Pb данные цирконов из образца Х10-2 гранитоида верхнетагильского комплекса представлены в табл. 2 и на рис. 3, 4. В выделенных путем дробления, применения концентрационного стола, изодинами-ческого сепаратора, тяжелых жидкостей и отбором с помощью биноку ляра цирконах можно различить несколько популяций (рис. 4). Одна из них характеризуется наличием индивидов, обладающих идиоморфным и субидиоморфным обликами с четко проявленной секториальной зональностью и наличием «ядер». Цирконы других популяций, напротив, имеют изометричные формы с коэффициентами удлинения до 1.1, а также ядра, нередко сложно устроенные. В целом, отмечаются кристаллы, имеющие как гомогенное, так и неоднородное катодолюминесцентное (CL) свечение. Центральная часть некоторых индивидов характеризуется низкой интенсивностью катодолюминесценции, тогда как во внешней части отдельных цирконов фиксируются высокие значения CL.

Отношения Th/U определяются интервалом 0.26—0.66, причем явная дискордантность (от 54.4 до — 10.8 %) не коррелируется с содержаниями урана (R2 = 0.0006) и тория (R2 = 0.2516).

U-Pb изотопная систематика характеризуется значительными вариациями вычисленных возрастов и дискордантности, за исключением фигуративной точки Х10-2.1.2.1, со значением конкордантого возраста 485 ± 20 млн лет (±2 с без учета погрешностей констант распада) при СКВО = 0.036 и вероятности соответствия конкордантности 0.85 (табл. 2). Экспериментально полученные данные цирконов на графике в координатах 206 pb/ 238 U— 20 7pb/ 23 5U демонстрируют наличие нескольких возрастных кластеров (рис. 4) в диапазоне 257—2022 млн лет по отношениям 206 pb/ 238 U и 207 pb/ 20 6pb соответственно. В результате изучения

U-Pb SHRIMP-II данные цирконов из образца плагиогранита Х10-2

Т а б л и ц а 2

|

Êристалл, êратер |

206Pbc, % |

U, ppm |

Th, ppm |

232 Th/ 238 U |

# 207 Pb * / 206 Pb |

±% |

# 207 Pb * / 235 U |

±% |

# 206 Pb * / 238 U |

±% |

Rho |

# 206 Pb/ 238 U, млн лет |

± |

# 207 Pb/ 206Pb, млн лет |

± |

D, % |

|

1.3, 1 |

0.08 |

500 |

331 |

0.68 |

0.0508 |

2.4 |

0.2848 |

3.2 |

0.0407 |

2.2 |

0.688 |

257 |

5.8 |

223 |

56 |

–10.8 |

|

1.1, 1 |

0.30 |

887 |

309 |

0.36 |

0.0506 |

2.0 |

0.3279 |

2.9 |

0.0470 |

2.1 |

0.724 |

296 |

6.4 |

492 |

44 |

–33.0 |

|

1.2, 1 |

0.12 |

450 |

180 |

0.41 |

0.0570 |

1.7 |

0.6140 |

2.8 |

0.0781 |

2.2 |

0.786 |

485 |

11 |

480 |

38 |

1.50 |

|

1.4, 1 |

— |

169 |

67 |

0.41 |

0.0616 |

2.4 |

0.6350 |

3.3 |

0.0748 |

2.3 |

0.697 |

465 |

11 |

232 |

55 |

29.5 |

|

1.1, 2 |

0.045 |

965 |

250 |

0.27 |

0.1253 |

0.53 |

2.675 |

2.2 |

0.1548 |

2.1 |

0.955 |

928 |

21 |

2022 |

9 |

54.4 |

Примечания. Погрешности ±1а; pbc и pb* — нерадиогенный и радиогенный свинец соответственно. Погрешности калибровки относительно стандартов 1.0 %. (#) — коррекция с использованием 204pb. D — дискордантность. Rho — коэффициент корреляции отношений 207pb*/ 2 35U—206pb*/238U.

Рис. 3. Катодолюминесцентные изображения цирконов из плагиогранита Х10-2 (верхнетагильский субкомплекс ХМ) с указанием мест локального U-Pb SHRIMP-II датирования

изотопного состава U-Pb центральной и периферийных частей кристалла Х10-1.1 была выявлена значительная возрастная гетерогенность: если внешняя часть кристалла имеет возраст 296.1 ± 6.2 млн лет (по отношению 206Pb/238U), то «ядерная» часть циркона значимо более древняя, 2022 ± 20 млн лет (по отношению 207Pb/206Pb).

Обсуждение результатов. При исследовании пород платиноносной ассоциации Приполярного Урала был получен Sm-Nd изохронный

Рис. 4. График с конкордией для цирконов из образца плагиогранита Х10-2 (верхнетагильский субкомплекс ХМ). На трапецеидальной вставке внизу справа показано дискордантное положение фигуративной точки 1.2 (центральная часть одноименного кристалла в увеличенном масштабе). Размеры эллипсов соответствуют ±1а погрешностям

возраст 565 ± 50 млн лет, который оказался существенно древнее ранее предполагавшегося по результатам геологических наблюдений и корреляции с аналогичными образованиями позднеордовикско-позднеси-лурийского времени в других районах. Совпадающий в пределах аналитических погрешностей возрастной этап (561 ± 28 млн лет) был зафиксирован Sm-Nd системой у 14 образцов дунитов, верлитов и других пород, развитых в Кытлымском массиве Платиноносного пояса Урала [9].

С обсуждаемыми результатами сходиться Sm-Nd возраст 561 ± 28 млн лет, определенный по минералам и валовому составу оливин-анортито-вых габбро Кумбинского массива [6]. Этому не противоречит и формальная аппроксимация всего аналитического материала, представленного в табл. 1, линией согласования («reference line»), соответствующей аналогичному (в пределах наблюдаемых погрешностей) возрасту 518 ± 29 млн лет, e Nd= +8.9, а также результаты U-Pb SHRIMP-II датирования циркона из плагиогранита (табл. 2, обр. Х10-2, фигуративная точка 1.2.1, возраст 485 ±10 млн лет по отношению 206Pb/238U). Фиксация U-Pb системой (дискордия по периферийной и ядерной частям циркона из плагиогранита: табл. 2, обр. Х10-2, фигуративные точки 1.1.1—1.1.2), вероятно, унаследованного возраста 2301±38 млн лет также отражает длительную эволюцию вещества изученных цирконов. Таким образом, полученные нами и опубликованные разными авторами «древние» датировки, по всей видимости, характерны для всех четырнадцати комплексов Платиноносного пояса Урала (рис. 1, А), демонстрируя, безусловно, сложную и во многом еще дискуссионную историю его формирования [1, 2, 4, 10, 14 и др.].

Следует отметить весьма большие величины e Nd(t) (+8.8 + +9.0, табл. 2), значительно отличающиеся от e Nd(t), рассчитанных по Sm-Nd данным [6, 9], ясно свидетельствующие о том, что исследованное нами вещество имеет более высокие отношения 143Nd/144Nd (t) по сравнению с базальтами СОХ, практически соответствуя величине e Nd(565) = +10, соответствующей дебетированной мантии. Полученные нами значения e Nd(t) накладывают определенные ограничения на модельные построения, касающиеся формирования пород платиноносной ассоциации Приполярного сектора Урала, и позволяют предполагать в качестве субстрата значительно истощенный источник. Выводы о еще более экстремальной истощенности субстрата были сделаны ранее авторами интернационального коллектива [16, 17] по четырем образцам гарцбургитов из Войкарского офиолитового комплекса, характеризующимся e Nd(0) = +21 + +47. Такие значения стали рекордными для изученных тогда земных образцов. Совпадение значений Nd-модельных возрастов и e Nd(t), рассчитанных для пород платиноносной ассоциации, а также грани-тоидов верхнетагильского и ауэрба-ховского (Х15, Х16) субкомплексов, позволяет предполагать (в случае отсутствия контаминации более «мо- 9

лодым» материалом [15 и др.]) наличие весьма дебетированного субстрата как для пород платиноносной ассоциации, так и для указанных гранитоидов.

Относительно обсуждаемых выше материалов по Хорасюрскому массиву (ХМ) и опубликованных к настоящему времени возрастных обобщений по остальным массивам Платиноносного пояса Урала [1, 3, 7, 11 и др.] следует отметить, что выявленный нами мультимодальный характер возрастов цирконов, по всей видимости, свидетельствует о значительно более сложной геологической истории рассматриваемых образований, чем это считалось ранее.

Выводы

-

1. Полученный нами Sm-Nd изохронный возраст габбро, габбро-норита и амфиболового габбро из платиноносной ассоциации ХМ (565 ± 50 млн лет) существенно древнее ранее предполагавшегося по результатам геологических наблюдений и корреляции с аналогичными образованиями в других районах.

-

2. Относительно высокие величины e Nd(t) (+8.8 + +9.0) указывают на наличие деплетированного субстрата как для пород платиноносной ассоциации, так и для гранито-идов ХМ.

-

3. Мультимодальный характер U-Pb возрастов цирконов из грани-тоида Хорасюрского массива (в диапазоне 257—2022 млн лет) свидетельствует о более сложной геологической эволюции изученного нами вещества, чем это декларировалось ранее.

Авторы признательны А. М. Пыс-тину за редактирование и полезные замечания при рецензировании рукописи.

Список литературы Возрастная и генетическая идентификация пород Хорасюрского массива: Sm-Nd ID-TIMS и U-Pb Shrimp-II ограничения

- Волченко Ю. А., Иванов К. С., Коротеев В. А., Оже Т. Структурно- вещественная эволюция комплексов Платиноносного пояса Урала при формировани хромит-платиновых месторождений уральского типа // Литосфера, 2007. № 3. С. 3-31; № 4. С. 73-101.

- Ефимов А. А. Итоги столетнего изучения Платиноносного пояса Урала // Литосфера, 2010. № 5. С. 134-153.

- Иванов K. С. Основные черты геологической истории (1.6-0.2 млрд лет) и строения Урала. Екатеринбург: ИГ УрО РАН, 1998. 252 с.

- Иванов O. K. Концентрически-зональные пироксенит-дунитовые массивы Урала: минералогия, петрология, генезис. Екатеринбург: УрГУ, 1997. 488 с.

- Костюк Б. Ф., Перевозчиков Б. В. К вопросу о меденосности габброидов Хорасюрского массива на Приполярном Урале // Тр. ЗапСиб НИГНИ. Тюмень. 1972. Вып. 52. С. 99- 102.