Возрастная корреляция линейных параметров перегородки носа у якутских детей в раннем детстве по результатам компьютерной томографии

Автор: Попов Иван Олегович, Гармаева Дарима Кышектовна, Шивкин Денис Валерьевич

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 4 т.30, 2022 года.

Бесплатный доступ

Динамика частоты оториноларингологической патологии, одной из основных причин которой является деформация носовой перегородки, среди детского населения имеет положительную тенденцию роста и составляет по данным некоторых авторов от 56 до 95% среди всех случаев обращения. Врожденные деформации или аномалии развития, приводящие к девиации носовой перегородки у детей, при несвоевременной диагностике могут привести к хроническим воспалительным процессам слизистой оболочки полости и придаточных пазух носа, в свою очередь вызывающих нарушение воздухоносной функции верхних дыхательных путей и учащение развития инфекционных заболеваний. Диагностика таких состояний у детей в возрасте до шести лет позволит предотвратить их последствия, а также снизит необходимость в их оперативном лечении - септопластике. Цель исследования - установление морфометрических паттернов развития структур перегородки носа, выявление закономерностей ее развития и минимально необходимых анатомических критериев для прогнозирования и определения девиации у детей раннего возраста. В работе использованы результаты исследований головы с помощью мультиспиральной компьютерной томографии в мультипланарном режиме детей в возрасте от 0 до 4 лет, 16 девочек и 32 мальчика, всего 48 пациентов. Измеряли линейные размеры перегородки носа, включающие длину, максимальную длину и высоту, а также угол отклонения. По результатам анализа выявились статистически значимые корреляции между возрастом детей и линейными параметрами перегородки носа, наблюдалась положительная динамика увеличения размеров перегородки носа к 3-4 году жизни. Одновременно с ростом линейных размеров наблюдается уменьшение угла отклонения перегородки носа, статистически значимых половых различий не выявлено. Обнаруженные явления обусловлены бурным ростом хрящевой части перегородки носа к третьему году жизни. Полученные данные демонстрируют возможности компьютерной томографии для оценки отклонений в развитии носовой перегородки у детей раннего возраста для ранней профилактики и устранения ринопатологии.

Перегородка носа, линейные размеры, дети, ранний возраст, республика саха (якутия)

Короткий адрес: https://sciup.org/143179721

IDR: 143179721 | DOI: 10.20340/mv-mn.2022.30(4).744

Текст научной статьи Возрастная корреляция линейных параметров перегородки носа у якутских детей в раннем детстве по результатам компьютерной томографии

Popov IO, Garmaeva DK, Shivkin DV. Age correlation of linear parameters of the nasal septum in Yakut children in early childhood according to the results of computed tomography. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological newsletter. 2022;30(3):744. mn.2022.30(4).744

Article received 06 July 2022 Article accepted 06 November 2022

Введение. Носовая перегородка расположена в области лицевого черепа в средней части носовой полости. Она разделяет два носовых хода и формирует каркас для поддержания наружного носа. Эта структура имеет мозаичный паттерн развития и состоит из костных структур, таких как перпендикулярная пластинка решетчатой кости сверху, сошника снизу и четырехгранного хряща спереди. Свое развитие она получает из трех основных эмбриологических источников: эктодермы, нервного гребня и мезодермы. Эти источники к концу четвертой недели развития формируют у зародыша парные утолщения эктодермы, образующие полость носа и ее структуры [1-6]. Отклонения развития носовой перегородки в эмбриональном и постэмбриональном периодах влечет за собой повышенный риск возникновения оториноларингологической патологии и становится причиной нарушения воздухоносной функции носа [2, 5-9]. При этом возникают такие состояния, при которых ухудшается биомеханические параметры прохождения воздуха через носовые ходы, что приводит к хроническому течению гипоксических состояний, учащению развития инфекционных заболеваний верхних дыхательных путей, нарушению обонятельной функции и проблемам с речью, в частности, у детей. К таковым относят распространенную патологию - девиацию или искривление перегородки носа. При несвоевременной диагностике этого нарушения может возникнуть нарушение циркуляции отделяемого из придаточных пазух носа, вследствие что приводит к созданию благоприятной среды для размножения инфекционных агентов и развитию воспаления пазух носа (синуситам, этмоидитам, фронтитам). Воспаление слизистой оболочки носа также становится причиной хронических ринитов, развития полипов и состояния ночного апноэ [3, 6]. Для решения вышеописанных проблем оториноларингологи прибегают к оперативному методу лечения – септопластике [1-3, 10]. Ее смысл заключается в коррекции частей перегородки носа в условиях эндоскопического вмешательства и восстановлении в послеоперационном периоде адекватного про- хождения воздушного потока через носовые ходы. В предоперационном периоде врачу необходимо детально изучить строение и структуру носовых ходов, перегородки, оценить степени девиации и определить необходимую оперативную тактику. Для этого в практике используют результаты компьютерной томографии, которая позволяет визуализировать проблемные участки перегородки носа в деталях, а также рассмотреть эту анатомическую зону в трех плоскостях (аксиальной, фронтальной и сагиттальной) при помощи трехмерной реконструкции структур носа [11-12]. Как указывалось, компьютерная томография – один из основных методов диагностики искривлений перегородки носа. Однако пациенты обращаются за медицинской помощью по симптомам, являющимися следствием хронического воспалительного процесса, протекающего в полости носа. Во время инструментальных методов исследования и осмотра ЛОР-врача выясняется наличие у них искривления перегородки носа. Эти данные могут свидетельствовать о недостаточных профилактических мероприятиях, связанных с предотвращением патологий полости носа среди населения и ставит вопрос о повышении эффективности мер по их недопущению. Также стоит отметить, что искривление перегородки зачастую возникает еще во внутриутробном периоде ребенка, что может свидетельствовать о врожденных девиациях или предпосылках для их возникновения. Учитывая, что рост и развитие костно-хрящевых структур человека бурно происходит в раннем периоде, можно предполагать, что в группу риска входят дети в периоде от новорож-денности до дошкольного возраста [13-14].

Цель исследования. Цель настоящего исследования состояла в изучении паттернов развития структур перегородки носа, выявление закономерностей развития и минимально необходимых критериев для прогнозирования и определения ее девиации у детского населения коренных жителей Крайнего Севера, проживающих на территории Республики Саха (Якутия) в возрасте от 0 до 4 лет.

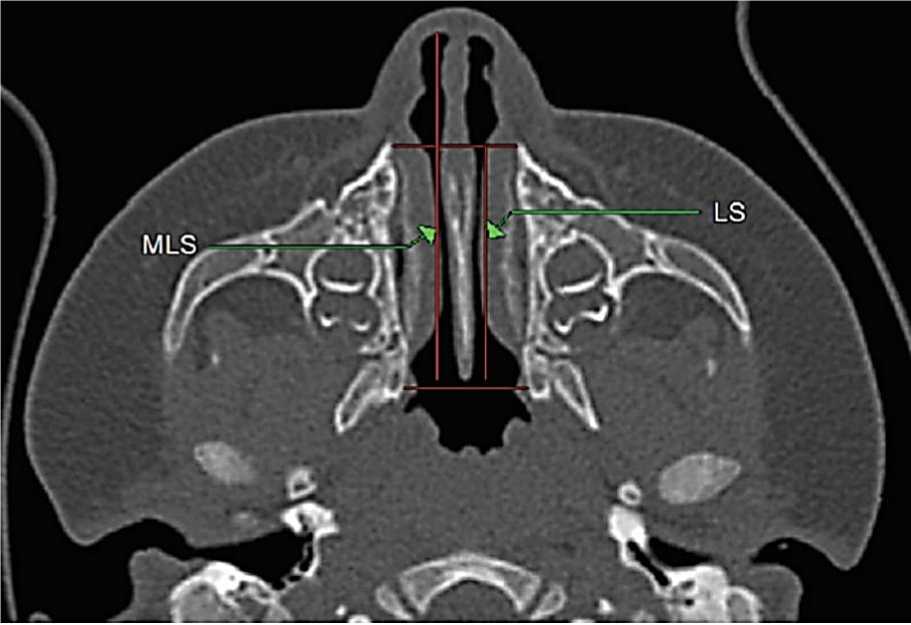

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе отделения лучевой диагностики Республиканской больницы № 1 - Национального Центра медицины Республики Саха (Якутия, Якутск) в рамках соглашения заключенного с Медицинским институтом Северо-Восточного Федерального университета имени М.К. Аммосова. Исследование структур черепа были произведены с использованием томограмм, полученных с помощью мультиспиральной компьютерной томографии на томографе GE Optima ct660. В ходе проведения ретроспективного когортного исследования были отобраны прижизненные томограммы лицевого черепа детей коренной национальности от 0 до 4 лет. Всего было исследовано 48 детей, из них 16 составили девочки (30,7%), 32 мальчика (69,3%). Распределение по возрасту проводилось с разбивкой по одному году (таблица 1). Внутри группы мальчиков, дети до года составили 13 человек (40,6% или 27,1% от общего количества), от года до двух лет – 7 человек (21,9% или 14,6% от общего количества), от двух до трех лет – 3 человека (9,4% или 6,3% от общего количества), от трех до четырех лет – 9 человек (28,1% или 18,8% от общего количества). Среди девочек распределение было следующим: дети до года составили 3 человека (18,75% или 6,3% от общего количества), от года до двух лет – 3 человека (18,75% или 6,3% от общего количества), от двух до трех лет – 4 человека (25% или 8,3% от общего количества) и от трех до четырех лет – 6 человек (37,5% или 12,5% от общего количества). В исследование вошли 48 результатов мультиспи-ральной компьютерной томографии головного мозга и придаточных пазух носа в стандартном режиме и стандартной укладке у пациентов, проходивших рутинное обследование или по подозрению на травму головы. В критерии выбора вошли пациенты, у которых травматических изменений со стороны костей черепа и перегородки носа не были выявлены. В критерии исключения вошли пациенты с аномалией развития челюстно-лицевой области, травматических переломов костей носа и перегородки, а также после хирургического вмешательства по поводу коррекции девиации носовой перегород- ки. Обработка изображений проводилась в формате DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) на основе радиологической информационной системы АПК «Архимед» (коммерческая лицензия) с использованием линейных измерений в мультипланарном двухмерном режиме. Все результаты были подвергнуты процессу деперсонализации с сохранением информации о поле и возрасте пациента. Измерение линейных размеров перегородки носа проводилось по следующим краниометрическим параметрам (рис. 1): общая длина перегородки носа между грушевидным отверстием и краем сошника (далее - length of septum или LS); максимальная длина перегородки между наиболее передней части носовой перегородки и краем сошника (далее - maximal length of septum или MLS); высота перегородки носа на уровне пересечения костной и хрящевой ее частей или на уровне средней трети от общей длины между твердым небом и максимально верхней точкой перпендикулярной пластинки решетчатой кости (далее septum height или SH); угол отклонения перегородки носа относительно вертикали на уровне средней трети от общей длины (далее septum deviation angle или SDA) [12, 15]. Статистическая обработка проводилась при помощи программного обеспечения «Microsoft Office. Excel», а также с использованием языка программирования «Python» и стандартных пакетов «Numpy», «Pandas» для статического анализа. Соответствие эмпирического распределения исследуемых переменных нормальному закону распределению оценивалось с помощью теста Шапиро-Уилка. В ходе анализа выяснилось, что распределение параметра MLS не относятся к нормальному распределению, в связи с чем было решено использовать непараметрический критерий Краскела-Уоллиса. Однородность дисперсии оценивалась с помощью теста Левена. Для оценки различий между исследуемыми возрастными группами применялся непараметрический дисперсионный анализ ANOVA. Наличие или отсутствие статистической значимости было приято при р≤0,05.

Рис. 1. Компьютерная томограмма головы ребенка 4 лет горизонтальной проекции. Схема измерения параметров (пояснения см. в тексте).

Результаты исследования и обсуждение. При измерении краниометрических параметров перегородки носа была выявлена статистически значимая зависимость исследованных параметров с возрастом детей (таблица 1). Была выявлена корреляция между возрастом ребенка и длиной перегородки носа, максимальной длиной перегородки носа и ее высотой.

Таблица 1 Значения линейной корреляции Пирсона (r) параметров перегородки носа и возраста пациентов, p<0,05 (n=48)

|

Параметр |

r x,y |

|

LS |

0,691319 |

|

MLS |

0,779506 |

|

SH |

0,828580 |

|

SDA |

–0,186490 |

Отмеченное может быть связано с тем, что именно в этот период жизни структуры, формирующие части лицевого черепа и носовой полости, активно развиваются стремясь к пороговым значениям соотношения показателей данных обла- стей. Это способствует тому, что при активном росте ребенка в первые годы жизни, биомеханические аспекты архитектуры полости носа, формирующиеся не в последнюю очередь благодаря ее перегородке, позволяют обеспечить адекватное прохождение воздуха по верхним дыхательным путям.

Многими авторами также было замечено слабое различие в линейных измерениях LS, MLS и SH между мальчиками и девочками совокупных выборок в различных возрастных группах [16-21], что подтверждается и нашими данными, представленными в таблице 2. При рассмотрении результатов исследования длины перегородки носа у мальчиков можно заметить, что наиболее высокие ее значения приходятся на возраст 3 года и 4 года, 44,7±4,48 мм и 44,1±3,11 мм (p<0,05, соответственно). У группы девочек по данному параметру наблюдается сходная ситуация, при этом, величина длины перегородки носа имеет тенденцию к удлинению от 2 лет (31,5±4,54 мм) к 3 годам (41,1±1,54 мм).

Анализ максимальной длины перегородки носа и ее высоты показал иденти-

Таблица 2

Линейные параметры перегородки носа якутских детей в возрасте от 0 до 4 лет по данным измерений на компьютерных томограммах

|

Возраст, лет |

Группа |

LS (мм) m±SD* |

MLS (мм) m±SD |

SH (мм) m±SD |

SDA (градусы) m±SD |

|

0-1 |

Вся группа |

35,0±4,04 |

42,25±2,87 |

22,35±1,67 |

10,80±2,68 |

|

Мальчики |

33,70±4,38 |

42,80±3,19 |

22,30±1,77 |

11,80±2,77 |

|

|

Девочки |

35,00±0,58 |

41,70±0,83 |

23,10±0,70 |

7,90±2,08 |

|

|

1-2 |

Вся группа |

40,6±6,44 |

46,60±5,63 |

26,3±2,74 |

7,45±3,57 |

|

Мальчики |

41,60±5,92 |

51,10±5,31 |

26,10±2,10 |

7,10±4,21 |

|

|

Девочки |

31,50±4,54 |

41,80±2,97 |

26,60±4,31 |

8,80±2,08 |

|

|

2-3 |

Вся группа |

42,1±3,03 |

54,10±2,57 |

27,3±3,29 |

5,90±0,94 |

|

Мальчики |

44,70±4,48 |

56,10±3,73 |

27,30±3,87 |

5,90±0,74 |

|

|

Девочки |

41,10±1,54 |

53,80±1,84 |

27,75±3,31 |

6,50±1,12 |

|

|

3-4 |

Вся группа |

44,1±2,55 |

55,20±3,54 |

31,1±3,64 |

6,80±3,03 |

|

Мальчики |

44,10±3,11 |

55,50±4,09 |

32,65±3,28 |

6,70±2,16 |

|

|

Девочки |

43,80±1,66 |

54,65±2,84 |

28,35±2,48 |

9,30±3,91 |

*Примечание: m – медиана; SD – стандартное отклонение

чную картину их изменений к 4 году жизни за счет роста размеров не столько костной составляющей перегородки, сколько ее хрящевой части. При этом, если разница между показателями длин LS и MLS в первый год составляет около 6-7 мм, то между вторым и третьим годами она составляет около 11-12 мм. Такая ситуация может быть вызвана началом активного развития четырехгранного хряща перегородки носа, необходимого для формирования каркаса передней носовой полости, поддержания компонентов наружного носа и обеспечению более продуктивного акта вдоха и проходимости воздуха через носовые ходы. По данным Likus et al., размеры длины костной и хрящевой части носа развивается аналогично [12]. При этом рост показателей между возрастными группами фиксируется между вторым и третьим годом жизни. При сравнении, полученных нами результатов исследования линейных параметров перегородки носа у детей коренной национальности Республики Саха (Якутия) от 0 до 4 лет с результатами Likus et al., исследовавших детей европеоидной национальности той же возрастной группы [12], можно заметить преобладание линейных размеров длины перегородки носа на втором году жизни у якутов (40,6±6,44 мм) над таковыми у европеоидов (31,90±3,24 мм).

Заключение. Таким образом, корреляция между возрастом детей и краниометрическими параметрами перегородки носа имеет статически значимую линейную зависимость, наблюдается положительная динамика увеличения размеров перегородки носа преимущественно к 3-4-му году жизни. Одновременно с ростом этих размеров можно наблюдать динамику уменьшения угла отклонения перегородки носа, о чем свидетельствуют отрицательные значения корреляции по Пирсону. Такая направленность свидетельствует об адекватном и полномасштабном развитии полости носа, лицевого черепа и перегородки носа у детей. Следует отметить и бурный рост хрящевой части перегородки носа к третьему году жизни, что подтверждается разницей между показателями LS и MLS. Полученные данные демонстрируют возможности изучения перегородки носа на основе результатов компьютерной томографии, способных выявить отклонения в развитии перегородки и своевременного проведения профилактических мероприятий по устранению местной и системной патологии лор-органов.

Список литературы Возрастная корреляция линейных параметров перегородки носа у якутских детей в раннем детстве по результатам компьютерной томографии

- Oganesyan SS, Yanov YuK, Naumenko NN, Il'in SN, Mishkorez MV. Morfometricheskie varianty stroeniya naruzhnogo nosa i vnutri-nosovykh struktur pri rinoskalioze: komp'yuterno-tomograficheskoe issledovanie. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2009;(6):71-76. In Russian

- Markeeva MV et al. Osobennosti izmenchivosti kostnoy chasti peregorodki nosa v detskom vozraste. Izvestiya vuzov. Povolzhsky region. Meditsinskie nauki. 2020;2(54):78-86. In Russian

- Subbotina MV, Kokhanov VS. Vliyanie narusheniya arkhitektoniki polosti nosa i nosoglotki na razvitie okolonosovykh pazukh i formiro-vanie v nikh vospalitel'nykh protsessov. 2020;5(108):99-105. In Russian.

- Lutsay ED et al. Sovremennye predstavleniya o razvitii i stroenii nosovoy polosti chelove-ka. Meditsinskiy vestnik Bashkortostana. 2021;1(91):132-138. In Russian

- Cellina M et al. Nasal cavities and the nasal septum: Anatomical variants and assessment of features with computed tomography. Neuro-radiology Journal. 2020;33(4):340-347

- Janovic N et al. Relationship between nasal septum morphology and nasal obstruction symptom severity: computed tomography study. Brazilian Journal of Otorhinolaryngology. 2020; 88(5):663-668

- Ruano-Gil D et al. Deformities of the nasal septum in human fetuses. Rhinology. 1980;18(2):105-109

- Radulesco T et al. Geometric morphometric contribution to septal deviation analysis. Surgical and Radiologic Anatomy. 2019;41(7):823-831

- Devareddy MM, Devakar S. Evaluation of Anatomical Variations in Nose and Paranasal Sinuses by using Multidetector Computed To-mography. International Journal of Contemporary Medicine, Surgery and Radiology. 2019;4(3):146-151

- Chistyakova VR. Klinicheskoe znachenie anatomii i fiziologii LOR-organov u novorozhdennykh i grudnykh detey: natsional'noe rukovod-stvo. Pod obshch. red. M.R. Bogomil'skogo, V.R. Chistyakovoy.- Moskva: GEOTAR-Media, 2008.- 736s. In Russian

- Som PM, Naidich TP. Illustrated review of the embryology and development of the facial region, part 2: Late development of the fetal face and changes in the face from the newborn to adulthood. American Journal of Neuroradiology. 2014;35(1):10-18

- Likus W et al. Nasal Region Dimensions in Children: A CT Study and Clinical Implications. Experimental And Therapeutics Medicine. 2017;14(2):1519-1525

- Lee SH, Yang TY, Han GS, Kim YH, Jang TY. Analysis of the nasal bone and nasal pyramid by three-dimensional computed tomogra-phy. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2008;265(4):421-424

- Wozniak J, Kedzia A, Dudek K. Mathematical assessment of feotal facial skeleton development. Archives of Perinatal Medicine. 2010;16(4):211-217

- Serifoglu I et al. Relationship between the degree and direction of nasal septum deviation and nasal bone morphology. Head and Face Medicine. 2017;13(1):1-6

- Abou SR, Saadé A. Effect of septal deviation on nasomaxillary shape: A geometric morphometric study. Journal of Anatomy. 2021;239(4):788-800

- Denour E, Roussel LO, Woo AS et al. Quantification of nasal septal deviation with computed tomography data. Journal of Craniofacial Surgery. 2020;31(6):1659-1663

- Cellina M, Gibelli D, Cappella A et al. Nasal cavities and the nasal septum: Anatomical variants and assessment of features with comput-ed tomography. The Neuroradiology Journal. 2020;33(4):340-347

- Teixeira J, Certal V, Chang ET, Camacho M. Nasal septal deviations: a systematic review of classification systems. Plastic surgery inter-national. 2016;239(4):788-800

- Yang G. et al. Measurement of deformation rate in nasal septum deviation by three dimensional computer tomography reconstruction and its application in nasal septoplasty endoscopic surgery. Experimental and Therapeutic Medicine. 2017;14(2):1519-1525

- Andrades P. et al. The accuracy of different methods for diagnosing septal deviation in patients undergoing septorhinoplasty: a prospec-tive study. Journal of Plastic, Reconstructive & Aesthetic Surgery. 2016;69(6):848-855