Возрастное развитие функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы подростков

Автор: Новикова Елена Ивановна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 3 (13), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются возрастные изменения показателей центральной гемодинамики у подростков 10 - 14 лет в зависимости от степени биологической зрелости.

Функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, подростковый возраст, нейро-эндокринная перестройка, ударный объем, частота сердечных сокращений, минутный объем крови

Короткий адрес: https://sciup.org/14821663

IDR: 14821663

Текст научной статьи Возрастное развитие функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы подростков

Среди систем, обеспечивающих приспособление организма, одно из ведущих мест занимает сердечно-сосудистая система. Еще в 1936 г. Г.Ф. Ланг писал, что функциональная способность всех органов и систем зависит от их кровоснабжения и что функция кровообращения есть функция, обслуживающая все другие функции организма. Поскольку на функциональное состояние сердечно-сосудистой системы большое влияние оказывают пубертатные процессы, целью нашей работы явилось выяснение изменений гемодинамики школьниковв связи с половым созреванием.

В эксперименте приняли участие мальчики 10–14 лет, у которых методом тетраполярной реогра-фии и электропульсометрии в состоянии покоя измеряли ударный объем (УО), частоту сердечных сокращений (ЧСС) и минутный объем крови (МОК). При подборе исследуемых групп у всех школьников определяли основные показатели физического развития, а также уровень полового созревания по степени выраженности вторичных половых признаков. Выделены 4 стадии полового созревания: I – инфантилизма, II – гипофизарная, III – активации гонад, IV – максимального стероидогенеза.

В ряду факторов, определяющих эффективность центрального кровообращения, значительнее место занимает возраст, в процессе которого наблюдается тенденция к более выгодному в энергетическом смысле изменению соотношения массы тела к его поверхности по мере увеличения размеров тела. Это определяет и более экономную в энергетическом отношении деятельность организма в целом и отдельных его систем в состоянии мышечного покоя. Об экономизации с возрастом функций сердечно-сосудистой системы свидетельствует урежение частоты сердечных сокращений. Результаты наших исследований подтверждают факт закономерного и неравномерного уменьшения ритма сердца с возрастом (см. табл. 1).Так, если у 10-летних мальчиков этот показатель в состоянии покоя был равен 87,1 + 1,88, то у 14-летних его величина снизилась до 84,0 + 2,91уд/мин.

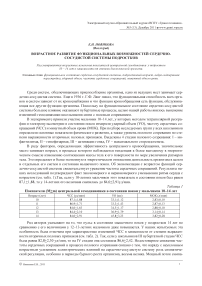

Таблица 1

Показатели (M + m) центральной гемодинамики в состоянии покоя у мальчиков 10–14 лет

|

Возраст (лет) |

ЧСС (уд/мин) |

УО (мл) |

МОК (л/мин) |

|

10 |

87,1 + 1,88 |

33,1 + 1,12 |

2,83 + 0,10 |

|

11 |

86,9 + 1,71 |

33,3 + 1,43 |

2,87 + 0,13 |

|

12 |

84,0 + 1,63 |

34,5 + 1,17 |

2,88 + 0,10 |

|

13 |

84,4 + 2,10 |

36,9 + 1,79 |

3,14 + 0,14 |

|

14 |

84,0 + 2,91 |

45,8 + 3,23 |

3,82 + 0,28 |

Ряд авторов указывают на то, что пульс в состоянии мышечного покоя у подростков 14 лет по сравнению с его величинами у 12–13-летних мальчиков даже повышается. У наших испытуемых эта особенность была отмечена при характеристике изменений ЧСС в зависимости от степени выраженности вторичных половых признаков (см. табл. 2). Так, если у школьников III пубертатной стадии ЧСС была равна 82,8+2,30 уд/мин, то на IV стадии она составила 86,6+2,42. Недостоверное снижение частоты сердечных сокращений в процессе полового созревания связано с тем, что наряду с неуклонным возрастным усилением холинэргических влияний на сердечно-сосудистую систему роль симпатической регуляции, особенно в периоды бурного роста организма, весьма велика. Мощный поток симпа- тической импульсации в различные органы и системы, в том числе в нервно-мышечные аппараты сердца и сосудов, в периоде так называемого пубертатного скачка, наблюдаемого у мальчиков 14 лет, кажется на первый взгляд возвращением к более примитивным формам регуляции, поскольку включение вагусной регуляции сердечно-сосудистой системы обеспечивает более совершенный характер ее деятельности, способствует наиболее экономному режиму работы сердца. Однако не подлежит сомнению биологическая целесообразность происходящего в подростковом периоде усиления симпатических воздействий, очевидна положительная роль последних в формировании принципиально новых качеств организма.

Известно, что конечным результатом сердечного сокращения является выброс в артериальную систему систолического или ударного объема крови, величина которого имеет важное значение для характеристики состояния кровообращения. В покое объем крови, выбрасываемый из левого желудочка, составляет в норме от трети до половины общего количества крови, содержащегося в этой камере к концу диастолы. Ударный объем у детей и подростков обеспечивается меньшим, чем у взрослых, конечным диастолическим объемом и более высокой фракцией выброса крови, т.е. путем более полного систолического сокращения мышц желудочка. Это увеличение сокращения мышц желудочка закономерно сопровождается у детей и подростков увеличенной по сравнению со взрослыми скоростью сокращения сердечной мышцы.

Возрастные изменения ударного объема проявляются в закономерном увеличении его абсолютных значений. При определении величин данного параметра у мальчиков 10–14 лет мы обнаружили, что УО с 33,1 + 1,12 у 10-летних школьников возрос до 45,8 + 3,23 мл (Р<0,01) у 14-летних (табл. 1). Изменение УО по мере роста происходит сообразно анатомо-физиологическим особенностям возрастной эволюции сердца, в частности, нарастанию его массы и объема, формированию сократительного миокарда, нарастанию объема сердечных полостей. Анализ наших данных показал, что увеличение УО происходит неравномерно: между возрастными группами 10-,11-,12- и 13-летних мальчиков не было обнаружено достоверной разницы, у подростков 14 лет отмечен статистически значимый прирост УО (P<0,05).

Известно, что ударный объем наряду с частотой сердечных сокращений определяет величину интегрального гемодинамического показателя – минутного объема кровообращения. Изменение МОК происходит параллельно изменениям ударного объема. Как показывают данные табл. 1, МОК у 10–12-летних испытуемых хотя и возрастал с 2,83 + 0,10 до 2,96 + 0,14 л/мин, но достоверных погодовых отличий не наблюдалось. Прогрессирующее увеличение МОК было зарегистрировано только в период с 13 до 14 лет, когда изучаемый параметр сердечно-сосудистой системы увеличился на 0,68 л/мин (Р<0,05). Степень прироста этих двух показателей гемодинамики в рассматриваемый период онтогенеза была практически одинаковой: так, ударный объем увеличился на 33,4%, МОК – на 35,0%. Это объясняется хотя и незначительным (Р>0,05), но снижением пульса с возрастом у наших испытуемых (табл. 1). На величину МОК оказывают влияние состояние сократительной функции сердца, емкость кровеносных сосудов, депо сосудистой системы, периферическое сопротивление, т.е. факторы, связанные с изменением активности самого сердца и условий периферического кровообращения. Большое значение имеют также рефлекторные влияния, отношение между объемами крови и тканевой жидкости, состояние функций почек. Сочетание и взаимодействие этих факторов и обеспечивают регуляцию МОК.

На состояние гемодинамики детей и подростков существенное влияние оказывают масса и длина тела. Подростковый возраст характеризуется изменением интенсивности роста, максимальным его темпом во всем организме и в отдельных его частях, усилением окислительных процессов, активными ассимиляторными процессами, резко выраженными эндокринными сдвигами, процессами морфологической и функциональной дифференцировки головного мозга и внутренних органов. Происходящие в период полового созревания морфологические и функциональные изменения выражаются прежде всего в общем физиологическом развитии подростка и значительном увеличении размеров отдельных ор- ганов, а также изменении их структуры. Выраженное увеличение интенсивности роста мальчиков отмечается в 13–14 лет, что является следствием усиленного действия андрогенов. В этот период имеет место и наибольшее преобразование сердечно-сосудистой системы: значительно нарастает масса сердца, особенно левого желудочка, объем которого увеличивается быстрее, чем толщина стенок сердца. Именно на этот возраст приходится существенное увеличение как минутного, так и ударного объема крови. Однако, несмотря на то, что возрастные эволютивные процессы в целом определяют характер основных физиологических показателей деятельности сердца и сосудов, при сопоставлении изменений изучаемых параметров кровообращения у подростков с динамикой массы и длины тела мы обнаружили неодинаковую степень их прироста в одни и те же периоды индивидуального развития. Так, если у мальчиков длина тела с 10 до 12 лет увеличилась на 22%, то УО за это время повысился всего лишь на 4,2%. Полученные данные свидетельствуют о гетерохронном формировании вегетативных и соматических функций на данном отрезке онтогенеза, что, очевидно, связано с началом полового созревания. При определении биологического возраста у этих подростков оказалось, что большинство из них вступило во вторую стадию полового созревания, когда наблюдается активизация гипофиза, включая гонадотропную и соматотропную функции. Стимулы, исходящие из гипоталамической области и гипофиза, по-видимому, вызывают качественные изменения регуляции гемодинамики, которые меняют ее связи с показателями физического развития. На III стадии, в период выраженного «пубертатного скачка», наблюдается однонаправленное изменение параметров сердечно-сосудистой системы и физического развития. Увеличение массы тела и ударного объема у 14-летних школьников составили 23,8 и 24,1% соответственно по сравнению с испытуемыми 13 лет. Отмеченные выше скачки в физическом и функциональном развитии подростков совпадают с разгаром пубертатных процессов. Интенсивная нейро-эндокринная перестройка, происходящая на стадии максимального стероидогенеза, когда заметно увеличение в крови и моче метаболитов андрогенных гормонов и отмечается повышение тонуса артериол, создает условия для повышения изучаемых показателей кровообращения.

Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой системы мальчиков в зависимости от степени выраженности вторичных половых признаков показало, что от I к IV стадии биологической зрелости у подростков существенно меняются показатели кровообращения в сторону их увеличения (см. табл. 2).

Таблица 2

Показатели (M + m) сердечно-сосудистой системы подростков I – IV стадий полового созревания

|

Стадия полового созревания |

Количество испытуемых |

УО (мл) |

МОК (л/мин) |

|

I |

86,1 + 1,54 |

32,3 + 0,73 |

2,77 + 0,08 |

|

II |

85,6 + 1,41 |

33,9 + 1,00 |

2,88 + 0,08 |

|

III |

82,8 + 2,30 |

37,9 + 1,75 |

3,12 + 0,13 |

|

IV |

86,6 + 2,42 |

49,8 + 3,89 |

4,31 + 0,35 |

У мальчиков от I ко II стадии полового созревания как УО, так и МОК практически не изменяются (Р>0,05). В III стадии отмечено достоверное увеличение только УО, статистически значимого прироста величины МОК у этих школьников не зарегистрировано, что связано с некоторым снижением ЧСС. Важным моментом в изменении гемодинамики является резкое повышение МОК (Р<0,05) на IV стадии полового созревания за счет значительного увеличения ударного объема крови (Р<0,05) и некоторого учащения ритма сердцебиений. Это связано с особенностями гормонального статуса у школьников исследуемого возрастного диапазона, в течение которого наступает качественно новый период деятельности надпочечников, начинающих интенсивно продуцировать не только андрогены, но и стероидные гормоны: глюкокортикоиды и минералокортикоиды. Последние способствуют повышению уровня артериального давления, а также показателей центральной гемодинамики.

Особенности гемодинамики у детей и подростков тесно связаны со спецификой обмена веществ, который снижается в процессе как роста и развития, так и полового созревания. Интенсивность кровообращения, обеспечивающая обменные процессы, по абсолютным величинам, как было отмечено выше, с возрастом увеличивается, а по относительным – уменьшается. Величины МОК, рассчитанные на единицу массы тела, у младших школьников значительно больше, чем у подростков старшей возрастной группы: у первых МОК/кг равен 91,1 + 4,7, а у вторых – 68,9 + 2,9 мл/кг (Р<0,001). Аналогичные значения МОК/кг были получены у наших испытуемых при анализе его изменений в зависимости от степени полового созревания (см. табл. 3).

Таблица 3

Относительные величины (M+m) гемодинамических показателей у школьников различных стадий биологической зрелости

|

Стадия полового созревания |

УО/кг (мл/кг) |

УИ (мл) (мл/м2) |

МОК/кг (мл/кг) |

СИ (л/мин/м2) |

|

I |

1,02 + 0,08 |

29,07 + 0,79 |

87,60 + 3,21 |

2,50 + 0,07 |

|

II |

0,91 + 0,03 |

27,25 + 0,78 |

77,13 + 2,58 |

2,33 + 0,07 |

|

III |

0,80 + 0,04 |

26,24 + 1,03 |

66,25 + 3,23 |

2,16 + 0,09 |

|

IV |

0,82 + 0,05 |

29,90 + 1,86 |

70,41 + 4,16 |

2,58 + 0,17 |

Изучение ударного индекса (УИ) выявило, что количество крови, приходящееся на единицу поверхности тела на III на стадии полового созревания, достоверно уменьшается (Р<0,05), снижаясь до 26,24 мл/м2 по сравнению с 29,07 мл/м2, зарегистрированными на I стадии. Сходная картина наблюдалась и при характеристике результатов определения сердечного индекса (СИ). Уменьшение «удельной доли» минутного объема кровотока на единицу поверхности тела от I к III стадии развития вторичных половых признаков происходит в результате повышения периферического сопротивления. Однако в период разгара пубертатных процессов отмечается некоторое увеличение изучаемых параметров. По сравнению с подростками III стадии биологической зрелости у испытуемых IV стадии УИ повысился на 3,66мл/м2, а МОК/кг – на 4,16мл/кг. Это, очевидно, связано с усилением интенсивности обмена у мальчиков во время бурного роста и развития организма.

Таким образом, возрастное развитие функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы у подростков происходит неравномерно, отдельные ее параметры изменяются гетерохронно по отношению к другим. Выявленные периоды резкого повышения ударного и минутного объемов крови совпадают с интенсивной нейро-эндокринной перестройкой, связанной с половым созреванием.

Age development of functional abilities of cardiovascular system of teenagers

There are regarded the age changes of central haemodynamics of teenagers of 10 – 14 years old, depending on the level of biological maturity.