Возрастной состав Erythronium sibiricum (Liliaceae) в искусственном фитоценозе

Автор: Седельникова Л.Л.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 5, 2017 года.

Бесплатный доступ

Цель исследования состояла в изучении возрастного состава Erythronium sibiricum в искусственно созданной ценопопуляции для эффективности и прогноза успешного введе-ния его в культуру. Объект исследования Erythronium sibiricum (Fisch. et C.A. Mey.) Krylov - кандык сибирский. Исследование проводили в апреле - июне 2016 г. в окрестностях Цен-трального сибирского ботанического сада в местности около поймы р. Зырянка на протя-жении 150-200 м с правой стороны по тече-нию, до впадения ее в искусственное озеро с прилегающим к ней южным склоном с расчле-ненным микрорельефом, где более 50 лет на-зад были высажены ранневесенние эфемерои-ды из природных местообитаний Кузнецкого Алатау. Нами исследован возрастной состав E. sibiricum. Приводятся особенности онтоге-нетического спектра ценопопуляции редкого эндемичного вида Erythronium sibiricum в искус-ственном фитоценозе, созданном в окрестно-сти Центрального сибирского ботанического сада около 50 лет назад. Онтогенетический спектр основан на представлении о типах спектра Л.Б. Заугольновой. Экологическая плотность определена исходя из численности особей на единицу обитаемого пространства по Ю. Одуму. Установлено, что онтогенети-ческий спектр Erythronium sibiricum - левосто-ронний, с преобладанием особей виргинильного периода. Их численность в 20-30 раз выше численности генеративных особей. Ценопопу-ляция по типу молодая. Самоподдержание во-зобновляется семенным путем. В онтогене-тическом спектре максимум приходится на особи ювенильного состояния. В целом отме-чено, что на особи прегенеративного периода приходится 85,5 %, из них 36,5 % составляют ювенильные растения. Особей генеративного периода было 14,5 %. Сделано заключение об успешности интродукционного эксперимента и возможности сохранения вида путем созда-ния микроклиматических условий при введении его в культуру.

Воз-растной состав, лесостепная зона, западная сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/140224199

IDR: 140224199 | УДК: 581.52:

Текст научной статьи Возрастной состав Erythronium sibiricum (Liliaceae) в искусственном фитоценозе

Введение. Одна из наиболее актуальных задач современной ботаники – это сохранение биологического разнообразия редких и исчезающих видов в ботанических садах России. Для решения этой проблемы в окрестностях Центрального сибирского ботанического сада к. б. н. Н.П. Лубягиной в 1967 г. был создан искусственный фитоценоз черневой тайги площадью 4,8 га в пойме небольшой речки Зырянки. Наряду с посадками древесных растений в существующий травостой высажены травянистые растения, среди которых был эфемероид Erythronium sibiricum (сем. Liliaceae L.) – уязвимый, редкий вид, алтае-саянский эндемик, реликт третичных широколиственных лесов, внесенный в Красную книгу Новосибирской области со статусом 2V [4, с. 364]. Это преимущественно лесной мезофит, ранневесенний медонос, используется как декоративное растение, известен в народной медицине.

Возрастание антропогенной нагрузки на окружающую среду, строительство магистральных дорог, вырубка лесных массивов и расширение частных предприятий требует усиления природоохранных мер для сохранения редких видов с узколокальным типом ареала, к которым относится E. sibiricum, путем интродукции. Анализ возрастной структуры искусственно созданной ценопопуляции E. sibiricum дает ценную информацию о положении данного вида в фитоценозе, эффективности, прогнозе и возможности его успешного введения в культуру, что послужило основанием для выполнения работы.

Цель исследования: изучение возрастного состава Erythronium sibiricum в искусственно созданной ценопопуляции.

Объект и методы исследования. Объект исследования Erythronium sibiricum (Fisch. et C.A.Mey.) Krylov – кандык сибирский. Обследование проводили в апреле – июне 2016 г. в окрестностях Центрального сибирского ботанического сада в местечке, прилегающем к пойме р. Зырянка, где более 50 лет назад были высажены ранневесенние эфемероиды [1– 3] из природных местообитаний Кузнецкого-Алатау. Нами исследован возрастной состав E. sibiricum вдоль изгиба р. Зырянка, на протяжении 150– 200 м с правой стороны по течению, до впадения ее в искусственное озеро с прилегающим к ней южным склоном с расчлененным микрорельефом. Данный микрорельеф способствует хорошему накоплению снега в зимний период, увлажнению почвы и дает возможность для развития растений с мезофитным типом обитания. Средняя многолетняя продолжительность безморозного периода района исследования составляла 137,9 ± 3,5 дней. Сумма температур выше 10 ºС составляла 2088,9 ± 19,5 ºС, среднегодовое количество осадков – 102,6–413 мм, высота над ур. м. – 165–210 м [5]. Почвенный покров в данном местообитании E. sibiricum имеет серые лесные слабо оподзоленные почвы, суглинисто-механического состава, на лессовидной супеси [6]. Растительность представлена осиново-сосново-березовым лесом, с ко-ротконожковым и ежевокоротконожковым травостоем, свойственным для всех лесостепных районов Приобья [7]. Среди лесного разнотравья отмечено доминирование эфемероидов: Corydalis bracteata (Steph.) Pers., Stellaria media (L.) Vill., Ranunculus longicaulis C.A. Mey., Anemonoides caerulea (DC.) Holub, A. altaica (C.A. Mey.) Holub, Viola altaica Ker-Gawl., Caltha palustris L. и др. Координаты местообитания E. sibiricum составляли: N 54º81 ʹ 98 ʹʹ , E 83º 10 ʹ 43 ʹʹ . Растения размещались на площади 1500–2000 кв. м. (рис. 1).

б

а

Рис. 1. Местообитание (а) E. sibiricum (б)

Для учета состава разновозрастных особей было заложено пять пробных площадок по 1 кв. м. На площадках проводили сплошной учет особей E. sibiricum в каждом онтогенетическом состоянии по методике, разработанной для редких видов [8]. За диагноз возрастных состояний взяты данные для E. sibiricum в условиях интродукции [5]. При построении онтогенетического спектра опирались на представления о типах спектра Л.Б. Заугольновой [9]. Характерный онтогенетический спектр составлен путем численного сопоставления наблюдений и выявления связей между биологическими признаками. Экологическая плотность определена исходя из численности особей на единицу обитаемого пространства [10]. Семенную продуктивность высчитывали по общепринятой методике [11]. При описании среднестатистических параметров морфологических признаков использовали 20 растений каждой возрастной группы. Статистическая обработка проведена с помощью компьютерной программы Excel.

Результаты исследования и их обсуждение. В возрастном спектре исследованных нами пяти опытных площадок присутствовали преге-неративные и генеративные особи E. sibiricum . Причем на площадках № 1–3 и № 5 особей ювенильного состояния было в 2 раза больше, чем виргинильного, от 36,5 до 40,5 % (табл. 1). Генеративных особей приходилось от 15 до 38,3 %. Отсутствие особей в возрастном состоянии проростка очевидно связано с поздними сроками фенологических наблюдений (26.04–20.06).

Таблица 1

|

Номер площадки |

Участие, % |

||||||

|

Возрастное состояние |

Период |

||||||

|

j |

im |

v |

g1 |

g2 |

V |

G |

|

|

1 |

40,0 |

17,5 |

12,5 |

17,5 |

12,5 |

70,0 |

30,0 |

|

2 |

37,5 |

27,5 |

20,0 |

10,0 |

5,0 |

85,0 |

15,0 |

|

3 |

40,5 |

10,9 |

22,5 |

13,1 |

13,0 |

73,9 |

26,1 |

|

4 |

7, 6 |

26,9 |

26,9 |

30,7 |

7,6 |

61,4 |

38,3 |

|

5 |

36,5 |

29,09 |

20,0 |

10,9 |

3,6 |

85,5 |

14,5 |

Возрастное состояние E. sibiricum в окрестностях реки Зырянка

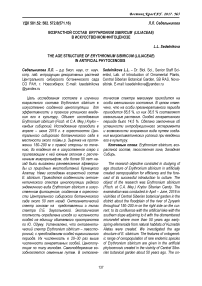

Установлено, что в искусственно созданной ценопопуляции E. sibiricum преобладают особи ювенильной, имматурной и виргинильной, онтогенетической группы. Ценопопуляция E. sibiricum – молодая, нормальная. Усредненный онтогенетический спектр – левосторонний (рис. 2), что характерно для большинства травянистых по-ликарпических луковичных растений. Среднее значение особей прегенеративного периода развития составляло 75 %, генеративного – 24,7 %. Соответственно они являются стабильными и равномерно восполняющими возрастной состав E. sibiricum путем семенного возобновления. Ярко выраженных особей сенильного возраста не отмечено, очевидно, элиминация про- исходит естественным путем. Отмечено, что плотность особей в искусственно созданном ценозе была значительно высокая. На площадках обнаружено 50–160 экз/кв. м ювенильных особей; 20–150 имматурных; 10–140 виргиниль-ных; 20–80 молодого генеративного состояния; 20–200 экз/кв. м средневозрастного генеративного состояния (табл. 2). Наличие молодых особей свидетельствует о хороших адаптивных возможностях E. sibiricum при создании микроусловий для роста и развития, что важно для введения данного вида в культуру. На открытых окультуренных экспериментальных участках интродукционная способность вида значительно низкая.

%

о Ряд1

j im

v g1

g2 состояние

Рис. 2. Усредненный онтогенетический спектр Erythronium sibiricum

Для E. sibiricum характерны семенной и вегетативный способ размножения. Это травянистый коротко-корневищно-луковичный симподи-ально нарастающий поликарпик [5], с длительным прегенеративным периодом развития (5-6 лет). Наблюдения показали, что начало цветения генеративных особей E. sibiricum было 26.04; массовое цветение – 05.05.2016 г.; единичное – 20.05. Семена к 20.05 имели молочную спелость (плод зеленый), к 31.05 – молочновосковую (плод светло-коричневый). В период с 31.05 по 20.06.2016 г. среднесуточная температура воздуха была выше нормы и составляла 20–25 ºС, без осадков, семена быстро диссими- лировались. По описанию средние параметры морфологических признаков на календарную дату 31.05.16 г. у виргинильных особей составляли: длина листа – 14,32 ± 0,52 см; ширина – 8,8 ±0,11; длина черешка – 17, 42 ± 0,21 см. У генеративных особей длина первого листа была 14,4 ± 0,14 см, ширина – 5,34 ± 0,06 см; второго листа: длина – 12,9 ± 0,17 см, ширина – 3,7 ± 0,21; длина генеративного побега – 17,5 ± 0,51 см. Реальная семенная продуктивность составляла 27,3 ± 2,6 шт., потенциальная – 39,7 ± 1,7 шт. Коэффициент продуктивности был средний – 0,61.

Таблица 2

Сравнение плотности особей разных возрастных групп на 1 кв. м площади в абсолютных числах, шт.

|

Номер площадки |

Количество особей в каждом онтогенетическом состоянии |

|||||

|

j |

im |

v |

g1 |

g2 |

Всего |

|

|

1 |

160 |

150 |

140 |

20 |

200 |

670 |

|

2 |

70 |

110 |

60 |

70 |

160 |

470 |

|

3 |

50 |

80 |

70 |

70 |

110 |

480 |

|

4 |

70 |

40 |

30 |

80 |

60 |

280 |

|

5 |

50 |

20 |

10 |

20 |

20 |

120 |

|

Среднее |

80±6,2 |

80±8,4 |

60,2±3,5 |

55,6±3,1 |

110±9,5 |

404±15,1 |

В результате исследования установлено, что E. sibiricum хорошо адаптировался в искусственно созданном фитоценозе, не нарушая естественного покрова. Микроусловия (влажность, почва) были приближены к естественным условиям обитания и способствовали интенсивному семенному возобновлению. Поэтому ценопопу-ляция E. sibiricum, которая создана достаточно давно [2, 3], – молодая, хорошо размножается семенным и частично вегетативным путем и подтверждает возможность сохранения этого редкого и эндемичного вида в искусственно созданных фитоценозах, аналогичных или близких по экологическим факторам к условиям естественных местообитаний этого вида.

Выводы

-

1. Онтогенетический спектр E. sibiricum в искусственном фитоценозе черневой тайги, созданном на территории Центрального сибирского ботанического сада, – левосторонний. Ценоопу-ляция – неполночленная, молодая.

-

2. Воспроизведение особей E. sibiricum осуществляется преимущественно путем семенного возобновления. Численность виргинильных особей в 20–30 раз выше, чем генеративных.

Список литературы Возрастной состав Erythronium sibiricum (Liliaceae) в искусственном фитоценозе

- Лубягина Н.П. Ритмы развития эфемерои-дов черневой тайги Кузнецкого Алатау в связи с интродукцией//Ритм роста и разви-тие интродуцентов. -М.: Наука, 1973. -С. 73-76.

- Лубягина Н.П. Изучение популяций эфеме-роидов черневой тайги в связи с их охраной и интродукцией в искусственный ценоз//Бюл. ГБС. -1981. -Вып. 131. -С. 82-86.

- Лубягина Н.П. Создание искусственных растительных сообществ//Бюл. ГБС. -1989. -Вып. 152. -С. 3-8.

- Красная книга Новосибирской области. Жи-вотные, растения, грибы. -Новосибирск: Арта, 2008. -527 с.

- Седельникова Л.Л. Биоморфология геофи-тов в Западной Сибири. -Новосибирск: Наука, 2002. -307 с.

- Лубягина Н.П., Дьяконова А.А. Развитие эфемероидов черневой тайге Кузнецкого Алатау и в условиях интродукции//Бюл. ГБС. -1977. -Вып. 103 -С. 51-54.

- Куминова А.В. Формирование геоботаниче-ских комплексов на стыке подтаежных и лесостепных районов Приобья//Расти-тельность Приобья и ее хозяйственное ис-пользование. -Новосибирск: Наука, 1973. -С. 79-97.

- Денисова Л.В., Заугольнова Л.Б., Никити-на С.В. Программа и методика наблюдений за ценопопуляциями видов растений Крас-ной книги СССР. -М: Наука, 1986. -34 с.

- Заугольнова Л.Б. Структура популяций се-менных растений и проблемы их монито-ринга: автореф. дис. … д-ра биол. наук. -СПб., 1994. -70 с.

- Одум Ю. Экология. -М.: Мир, 1986. -376 с.

- Методические указания по семеноведению интродуцентов. -М.: Наука, 1980. -64 с.