Возрастные аспекты морфологических изменений оболочек желчного пузыря при остром холецистите

Автор: Полянский Максим Борисович, Назаренко Дмитрий Петрович, Ишунина Татьяна Александровна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 3 т.25, 2017 года.

Бесплатный доступ

В настоящем исследовании проведен анализ морфологических изменений желчного пузыря у пациенток с острым холециститом в четырёх возрастных группах - молодого (25-44), среднего (45-59), пожилого (60-74) и старческого (75-89) возраста. У пациенток старше 50 лет в наружной адвентициальной оболочке наблюдалось более выраженное разрастание плотной соединительной ткани (р=0,028) и более высокая степень лимфоцитарной инфильтрации (р=0,045) по сравнению с женщинами моложе 50 лет. У пациенток пожилого и старческого возраста в слизистой оболочке макрофагов оказалось больше, чем у женщин молодого и среднего возраста (р=0,03). В пожилой возрастной группе площадь сечения ядер покровного эпителия достоверно превышала аналогичный показатель женщин молодого возраста (р=0,018). Указанные изменения свидетельствуют о хроническом затяжном течении желчнокаменной болезни у женщин старших возрастных групп и остром воспалении у пациентов молодого возраста.

Острый холецистит, желчный пузырь, морфология, старение

Короткий адрес: https://sciup.org/143177201

IDR: 143177201 | DOI: 10.20340/mv-mn.17(25).03.52-54

Текст научной статьи Возрастные аспекты морфологических изменений оболочек желчного пузыря при остром холецистите

Полянский М.Б., Назаренко Д.П., Ишунина Т.А. Возрастные аспекты морфологических изменений оболочек желчного пузыря при остром холецистите// Морфологические ведомости.- 2017.- Том 25.- № 3.- С. 52-54. (25).03.52-54

Polyansky MB, Nazarenko DP, Ishunina TA. Age aspects of morphological changes of gallbladder sheaths in acute cholecystitis. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological Newsletter. 2017 Sep 30;25(3):52-54. (25).03.52-54

Введение. Число больных с острым холециститом увеличивается с возрастом, достигая 60% от всей хирургической патологии у лиц старше 60 лет [1]. Патоморфологическим субстратом в развитии острого холецистита более чем в 95% случаев является желчнокаменная болезнь (далее - ЖКБ), частота которой также возрастает при старении и достигает 25-30% у лиц пожилого и старческого возраста [2]. При блокировании шеечной части желчного пузыря конкрементами нарушается желчеотток, который создает благоприятные условия для роста условно патогенной флоры, ретроградно проникающей в желчный пузырь из двенадцатиперстной кишки по лимфогенному или гематогенному пути. Это приводит к развитию острого воспаления в стенке желчного пузыря, которое начинается со слизистой оболочки [3]. Уместно предположить, что морфологические изменения могут отличаться у людей различных возрастных групп. Однако, в литературе подробные сведения об особенностях морфологических изменений в стенке желчного пузыря у пациентов с ЖКБ при старении отсутствуют.

Цель исследования - изучение морфологических параметров слизистой, мышечной и наружной соединительнотканной оболочек желчного пузыря при остром холецистите. Так как ЖКБ чаще встречается у женщин, морфологическое исследование выполнялось на операционном материале пациенток женского пола.

Материалы и методы исследования . Морфологические изменения оценивали на биопсийном материале желчного пузыря, взятого во время операции у 24 пациенток, поступивших с диагнозом острого холецистита в хирургическое отделение городской больницы № 4 (Курск). Пациентки были разделены на четыре группы по 6 человек в каждой согласно возрастной классификации ВОЗ: 1-я — молодые (25–44 года), 2-я — средний возраст (45–59 лет), 3-я — пожилые (60–74 года), 4-я — старческий возраст (75–89 лет) [4]. Препараты заливали в парафин по стандартной методике и окрашивали гематоксилином и эозином. Под микроскопом с увеличением в 600 раз подсчитывали плотность расположения фибробластов, лимфоцитов, макрофагов, нейтрофилов, эозинофилов и моноцитов в соединительной ткани слизистой оболочки и наружной соединительнотканной основы (адвентиции) на площади 0,25 см2. С помощью компьютерной программы ImageJ определяли размеры ядер покровного эпителия желчного пузыря и ядер гладко-мышечных клеток мышечной оболочки. Посредством полуколичественного анализа устанавливали различия в степени выраженности 1) атрофии слизистой оболочки, 2) разобщённости гладких миоцитов и их пучков в мышечной оболочке вследствие атрофических и дистрофических изменений и разрастания соединительной ткани по методу [5] и 3) фиброзных изменений в наружной соединительно-тканной оболочке. Степень выраженности каждого критерия оценивалась по шкале баллов: 1 – изменения незначительны, 2 – выражены умеренно, 3 - выражены значительно, 4 – максимальная степень выраженности. Для атрофии слизистой оболочки 4 балла присваивались в случае её полного отсутствия либо наличия на маленьком фрагменте препарата; 3 балла – складки слизистой невысокие, сильно сглажены, часто отсутствует покровный эпителий; 2

балла - складки слизистой визуализируются хорошо, местами сглажены; 1 балл - явления атрофии выражены минимально. Для разобщённости гладко-мышечных клеток 4 балла соответствовали значительной атрофии мышечной оболочки, проявляющейся редкими/единичными пучками мышечных клеток, разделёнными широкими прослойками соединительной ткани, превышающими размеры мышечных пучков; 3 балла - значительная разобщённость, проявляющаяся уменьшением плотности и количества гладких миоцитов, при этом мышечная оболочка разделена прослойками соединительной ткани, а мышечные пучки фрагментированы вследствие фиброзных изменений; 2 балла - разобщённость в большей степени касается гладких миоцитов внутри пучков, мышечная оболочка может выглядеть несколько истончённой с просветами между мышечными клетками и небольшими пространствами между пучками; 1 - атрофические и дистрофические изменения минимальны. Степень фиброза наружной соединительнотканной (адвентициальной) оболочки косвенно оценивалась по количеству и плотности расположения коллагеновых волокон. В этом случае 4 и 3 балла соответствовали наличию плотных гомогенных фиброзных полей и плотных коллагеновых конгломератов, а 1 и 2 балла присваивались в зависимости от количества и плотности волокон, которые чётко визуализировались как отдельные волокна (1), либо как пучки (2). Достоверность различий у изучаемых групп оценивали по t-критерию Стьюдента. Для определения корреляционной зависимости между изучаемыми параметрами и возрастом использовали коэффициент Пирсона.

Результаты исследования и обсуждение . При микроскопическом исследовании биоптатов желчного пузыря чаще выявлялись атрофические изменения слизистой оболочки, проявляющиеся сглаженностью или даже отсутствием складок и эпителиальной выстилки. В соединительной ткани отмечалось полнокровие сосудов, наличие значительного количества новообразованных сосудов, различная степень выраженности лимфоцитарной инфильтрации и фиброзных изменений. В ряде случаев имело присутствовали нейтрофилы и эозинофилы. В мышечной оболочке отмечены атрофические изменения, проявляющиеся уменьшением количества гладкомышечных пучков и снижением плотности расположения гладких миоцитов, сочетавшихся с разрастанием соединительной ткани. Нередко определялась гидропическая дистрофия гладких миоцитов. Однако, достоверных различий в площади ядер гладких миоцитов у пациенток различных возрастных групп установлено не было. Это может быть связано с различной степенью выраженности воспалительных изменений, нивелировавших возрастные особенности. Степень фиброза наружной соединительно-тканной оболочки, оцениваемая по количеству и плотности коллагеновых волокон, положительно коррелировала с возрастом (r=0,400). У пациенток до 50 лет разрастание плотной соединительной ткани было выражено в меньшей степени, чем у пациенток после 50 лет (p=0,028). Данная особенность вероятнее всего связана с тем, что у пациенток старше 50 лет острое воспаление чаще развивается на фоне хронического течения холецистита с характерными периодами обострения и ремиссии. Поэтому с возрастом данных эпизодов будет накапливаться больше, следовательно, возрастёт и степень фиброзных изменений. При сравнении по группам, в группе молодых женщин фиброзные изменения были выражены в меньшей степени, чем у трёх остальных групп среднего, пожилого и старческого возраста, взятых вместе (р=0,018) или по

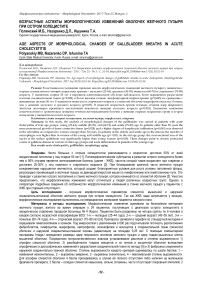

Рис. 1. Наружная соединительно-тканная оболочка (адвентиция) желчного пузыря у пациенток с острым холециститом: А - 32 лет, Б - 49 лет, В - 62 лет, Г - 73 лет, Д - 63 лет, Е - 73 лет. У пациенток старше 50 лет отмечается более высокая степень лимфоцитарной инфильтрации (В, Г) и разрастание потной соединительной ткани (Д, Е). Окр. гематоксилин-эозином. Ув.: х400.

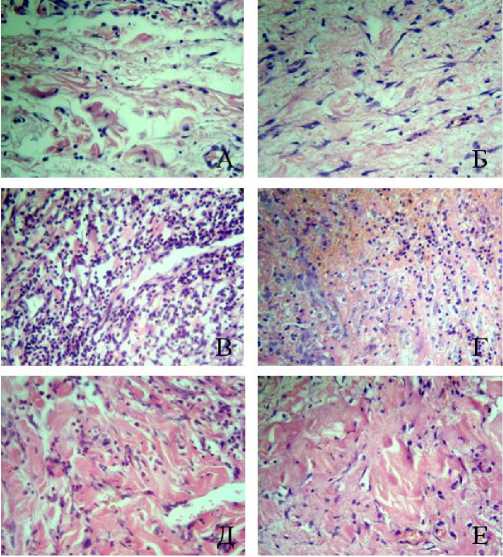

отдельности (р<0,05) (рис. 1). При анализе клеточного состава этой оболочки у пациенток до 50 лет лимфоцитов было меньше, чем у женщин старше 50 лет (р=0,045), что было хорошо заметно при микроскопическом исследовании, продемонстрировавшим более высокую степень лимфоцитарной инфильтрации у женщин пожилого и старческого возраста (рис. 1). В слизистой оболочке наблюдалась такая же тенденция. У женщин молодого и среднего возраста лимфоцитов было меньше, чем у женщин пожилого и старческого возраста (р=0,07). Наибольшее количество макрофагов зафиксировано в подслизистой оболочке женщин средней возрастной группы, где их было значительно больше, чем у молодых женщин (р=0,03) и по сравнению с женщинами пожилой и старческой групп (р=0,015). В слизистой оболочке наблюдалась обратная тенденция. Макрофагов у женщин молодого и среднего возраста было меньше, чем у пациенток пожилого и старческого возраста (р=0,03). Фибробластов в слизистой было больше у женщин молодого возраста, чем в группе пожилых пациенток (р=0,045). В наружной соединительнотканной оболочке достоверных различий в концентрации фибробластов у женщин различных возрастных групп установлено не было. Несмотря на отсутствие статистически значимых отличий, следует отметить более высокую частоту встречаемости нейтрофилов в соединительной ткани желчного пузыря у пациентов молодого и особенно среднего возраста. Самые низкие количественные показатели нейтрофилов в старческой группе. Это можно связать с более высокой интенсивностью воспалительного процесса и преобладанием острого характера воспаления у более молодых пациентов и наличием хронического затяжного воспаления меньшей интенсивности у людей старческого возраста. Возрастные особенности были отмечены для ядер покровного эпителия желчного пузыря. В пожилой группе размеры ядер были достоверно больше, чем в молодой (р=0,018) (рис. 2). О возрастной активизации метаболических процессов в эпителии говорит и его повышение в группе женщин среднего возраста. У молодых женщин ядра эпителия были меньше, чем в средней и пожилой группах вместе взятых (р=0,028). Следует отметить, что ранее подобные возрастные изменения были отмечены нами и в нейронах ядер гипоталамуса и передне-базального мозга [6]. В то же время, в старческой группе происходит уменьшение размеров ядер эпителия, свидетельствующее о нарушении функциональной активности эпителиоцитов, участвующих в транспорте воды и

Рис. 2. Покровный эпителий желчного пузыря пациенток с острым холециститом: А – 32 лет, Б – 37 лет, В – 63 лет, Г – 73 лет. Размеры ядер эпителиоцитов женщин пожилого возраста больше, чем у женщин молодой возрастной группы. Окр. гематоксилин-эозином. Ув.: х400.

2010.- T. 4.- S. 64-68.

ионов для увеличения концентрации желчи.

Заключение . Таким образом, в настоящей работе выявлены некоторые возрастные особенности морфологических изменений в желчном пузыре у женщин. В среднем возрасте наблюдаются признаки более выраженного острого характера воспаления, проявляющиеся большим количеством макрофагов и нейтрофилов. У женщин старше 50 лет значительно более высокая степень лимфоцитарной инфильтрации и фиброза наружной соединительнотканной оболочке, свидетельствующие о более длительном хроническом течении холецистита.

Список литературы Возрастные аспекты морфологических изменений оболочек желчного пузыря при остром холецистите

- Жидков С.А., Елин И.А. Влияние сопутствующей патологии на исходы острого холецистита у больных старше 60 лет // Новости хирургии. - 2009. -Т. 17. - № 4. - С. 16-22.

- Григорьева, И.Н. Распространенность желчнокаменной болезни в различных регионах// Клиническая медицина. - 2007. - Т. 85. - № 9. - С. 27-30.

- Григорьева И.Н., Малютина С.К., Воевода М.И. Роль гиперлипидемии при желчекаменной болезни // Экспериментальная и клиническая гастроэнтерология. - 2010. - Т. 4. - С. 64-68.

- Полянский М.Б., Назаренко Д.П., Ишунина Т.А. Возрастные особенности течения острого холецистита // Успехи геронтологии. - 2017. - Т. 30. - № 2. - С. 291-297.

- Перепелова Т.А., Газазян М.Г., Бежин А.И., Ишунина Т.А. Клинико-морфологическая оценка состояния нижнего сегмента матки после операции кесарева сечения // Акушерство, гинекология и репродукция. - 2016. - № 1. - С. 109-116.

- Ишунина Т.А. Размеры ядер и перикарионов нейронов базального ядра Мейнерта и заднего гипоталамуса в разных возрастных группах // Успехи геронтологии. - 2015. - Т. 28. - № 1. - С. 37-41.