Возрастные данные формирования трахитовой эксплозивной трубки на Среднем Тимане как проявление завершающей активизации внутриплитного щелочного магматизма калиевой специализации

Автор: Голубева И.И., Травин А.В., Бурцев И.Н.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Общая и региональная геология. Геотектоника и геодинамика

Статья в выпуске: 3 т.23, 2024 года.

Бесплатный доступ

Установлен 40Ar/39Ar методом возраст санидина, составляющий 369.7 ± 4.0 млн лет, из высококалиевых трахитовых обломков флюидо-эксплозивной брекчии трубчатого тела, прорывающего базальтовый покров раннедевонского канино-тиманского комплекса. Трахитвый магматизм является завершающим этапом формирования щелочной магматической провинции калиевой специализации на Среднем Тимане.

Трахиты, эксплозивный магматизм, средний тиман

Короткий адрес: https://sciup.org/147246277

IDR: 147246277 | УДК: 550.93:552.331.2(234.83) | DOI: 10.17072/psu.geol.23.3.201

Текст научной статьи Возрастные данные формирования трахитовой эксплозивной трубки на Среднем Тимане как проявление завершающей активизации внутриплитного щелочного магматизма калиевой специализации

На Среднем Тимане внутриплитный магматизм, проявившийся с докембрия до позднего палеозоя, сопровождался характерной для данной магматической формации интенсивной эксплозивной деятельностью. Наиболее крупномасштабное и продолжительное проявление эксплозивного процесса связано с карбонатитовым магматизмом. Минеральные парагенезисы карбонатитов свидетельствуют об их образовании на стадии низкотемпературного гидротермально-метасоматического карбонатитообразования (Костюхин и др., 1987). Петрохимические особенности, а также TR и Nb минерализация карбонатитов предполагают их генетическую приуроченность к формации щелочно-ультраосновных пород калиевой специализации (Недосекова и др., 2017). Дайки карбонатизированных флюидо-эксплозивных пород на Среднем Тимане, парагенетически связанные с карбонатитами, насчитываются в количестве десятков тысяч и приурочены к серии разрывов трещинного типа среди терригенно-карбонат-ных пород среднего и верхнего рифея (рис. 1 а). Они образовались за счет флюидных дериватов карбонатитового расплава, послуживших транспортировщиком эксплозивного обломочного мантийного материала и средой метасоматического редкоземельноредкометального минералообразования (Голубева и др., 20191; 2021). Около самого карбонатитового тела в экзоконтактах фиксируются широкие – от 10–60 м – зоны дезинтегрированных вмещающих пород, образованные в результате взрывного отделения газов из карбонатитового расплава. Самый ранний возраст проявления активизации щелочно-карбонатитового магматизма в данном регионе

составляет 845 ± 8 млн лет и зафиксирован в рифейского песчаника, заключенного в флюи-альбите из ксенолита фенитизированного доэксплозивной дайке (Голубева и др., 20192).

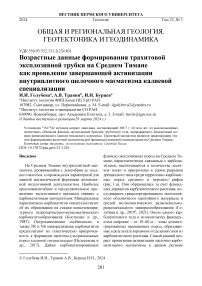

Рис. 1. Геологическая карта Среднего Тимана: a – фрагмент Государственной геологической карты. Авторы: В.М. Пачуковский, Х.Щ. Траат, Р.Я. Мищенко и др., 1993 г. 1 – алевролиты, аргиллиты, до-ломитизированные известняки; 2 – известняки, доломитизированные известняки; 3 – песчаники, алевролиты, аргиллиты; 4 – кварцито-песчаники, алевролиты, сланцы; 5 – метадолериты; 6 – базальты, долериты; 7 – пикриты (флюидо-эксплозивные дайки по интерпретации авторов статьи); 8 – разломы; 9 – трахитовая трубка в базальтовом покрове; 10 – карбонатитовое тело вне масштаба; б – трахитовые эксплозивные брекчии: стрелкой указано на карте место расположения; в – карта магнитных аномалий: цветом показана интенсивность магнитного поля; 1 – изолинии аномального магнитного поля; 2– пункты наблюдения; в – геофизическая карта трубчатого тела

Данная датированная фенитизация вмещающих рифейских пород является предшествующей внедрению эксплозивных уль-трамафитов. Возраст, принятый на сегодняшний день для эксплозивных даек, как и для карбонатитов, и составляющий 600 ± 5 млн лет, является предположительным, так как был определен в обоих случаях по метасоматическому флогопиту, который представляет собой, как оказалось при последних исследованиях, промежуточный продукт метасоматической минерализации (Костюхин и др., 1987).

Процессы флогопитизации в эксплозивных дайках могут доходить в некоторых случаях до полного замещения субстрата с образованием мономинеральных флогопититов. Завершающее время формирования данных магматических тел, а также продолжительность их становления на сегодняшний день не известны. Возрастные данные постмагматической фенитизации с редкоземельноредкометальной минерализацией вмещающих рифейских терригенно-карбонатных пород установлены в пределах 520–488 млн лет (Удоратина и др., 2013; 2023).

Эксплозивная деятельность на Среднем Тимане проявилась также в формировании альнеитовых эксплозивных трубок. Альне-итовые трубки с приблизительным возрастом 382 ± 10 млн лет характеризуются сложным многофазным развитием с субинтрузивными и эксплозивными фациями (Мальков и др., 1993; Тиманский …, 2010). На рубеже 389 ± 6 млн лет на Среднем и Северном Тимане проявился мощный трапповый магматизм ка-нино-тиманского комплекса, сопровождаемый эксплозивной деятельностью с образованием туфовых толщ мощностью до 180– 200 м. Базальтовые покровы в свою очередь прорываются трахитовой дайкой с возрастными данными 293,5 ± 3.8 млн лет и трубчатым телом эксплозивных трахитов, послужившим объектом исследования данной статьи (Мальков и др., 2012; Удоратина и др., 2016).

Методика исследования

Микроскопическое изучение пород проводилось в лаборатории петрографии ИГ Коми НЦ УрО РАН (оптический микроскоп OLYMPUS BX 51). Элементный состав определялся методом ICP-MS на квадрупольном масс-спектрометре ELAN 9000 (PerkinElmer Instruments) (ИГиГ УрО РАН, г. Екатеринбург); состав минералов – методом микрозон-дового анализа на сканирующих электронных микроскопах JSM–6400 JEOL и VEGA3 TESCAN (ИГ Коми НЦ УрО РАН).

40Ar/39Ar исследования проводились в Институте геологии и минералогии им. В.С. Соболева Сибирского отделения РАН (Новосибирск) методом ступенчатого прогрева с использованием системы экстракции и очистки аргона с кварцевым реактором и масс-спектрометром 5400 Микромасс (Травин и др., 2009).

Геологические особенности флюидо-эксплозивной трубки

В базальтовой толще канино-тиманского комплекса в районе Ворыквинской группы бокситового месторождения при заложении карьера было вскрыто трубчатое тело, сложенное эксплозивными брекчиями трахитов (рис. 1 б). В пределах расчистки дна базальтового карьера проведена пешеходная магнитометрическая съемка и построена карта аномального магнитного поля (рис. 1 в), на которой хорошо выделяется положительная изометричная аномалия со значениями 150–350 нТл, что соответствует, скорее всего, раструбу трахитовой эксплозивной трубки с диаметром около 100 м.

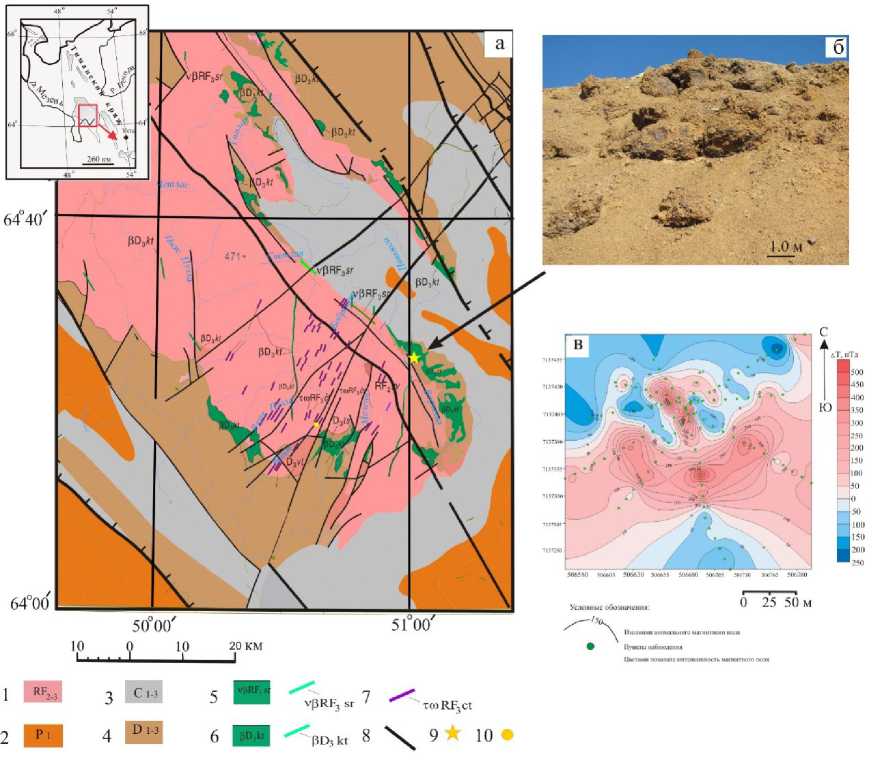

В доступном для наблюдения коренном обнажении в стенке карьера хорошо видно, что эксплозивные брекчии контактируют не с базальтами, а непосредственно с ксенолито-выми блоками, транспортированными в верхние горизонты раструба флюидизированной брекчиевой массой из дезинтегрированной рифейской толщи, ранее подстилавшей базальтовый покров (рис. 2 а). В самих трахитовых брекчиях отмечены не ксенолиты базальтов, а лишь округленные обломки кварцевых песчаников. Блоки осадочных пород, перемещенные флюидизированной кластитовой массой в раструбе на гипсометрический уровень базальтового покрова, сохраняют свое первичное горизонтальное залегание (рис. 2 б, д). В каждом эпизоде контактирования ксенолитов осадочных пород с базальтами или с трахитовыми брекчиями проявляются свои особенности. Например, в одном из участков контакта отмечается горизонтально лежачая складка метапелитов, вдавленная в раздробленную стенку базальтового канала (рис. 2 б, е). Складка образовалась в результате смятия фрагмента раздробленного осадочного слоя захваченным и впоследствии перемещенным флюидизированным брекчиевым материалом вверх по раструбу. Затем под напором текущей обломочной массы складка парасланцев была вдавлена в полость тре-щины-dikes (Кедринский и др., 2017), образованной одновременно с каналом в базальтовом покрове эксплозивным прорывом расширяющегося газа, поступившим из трахитового очага. Данные метапелиты представлены высокотемпературными гранат-корди-еритовыми роговиками, залегавшими непосредственно в подошве базальтового покрова прежде, чем были взломаны газовым потоком и выведены в зону раструба (рис. 2 к). Кордиерит в роговиках по химическому составу отвечает железистой разновидности (табл. 1) и кристаллизуется в виде неправильных пойки-лобласт с заливообразными разлапистыми краями (рис. 2 л) с размерностью около

0,2 мм. Его процентное содержание составляет 50 % от объема породы, остальная часть приходится на минералы (в процентном убывании) – кварц, гранат, магнетит, ильменит. Во всех зернах кордиерита диагностируются обильные пойкилитовые включения магнетита и ильменита с элементом примеси ванадия (V2O5 = 0,53–0,83 %). Гранат группы спессартин-альмандина (табл. 1), представленный гипидиоморфными изометричными зернами (около 0,16 мм), в породе имеет фрагментарное распределение в виде скоплений (рис. 2 м). Самым крупным представителем среди породообразующих минералов оказался Се-монацит (рис. 4 л) с размерностью 0,6 мм. Расчетные формулы монацита: (Ce 0,41 La 0,21 Nd 0,11 Pr 0,02 Sm 0,01Th 0,03 Са 0,02) 0,79 [PO4] 0,83 [SiO4] 0,17; (Ce 0,28 La 0,13 Nd 0,11 Pr 0,02 Sm 0,01Th 0,03 Са 0,02) 0,6[PO4] 0,83 [SiO4] 0,17. Взаимоотношение данного ксенолита метапелитов с вмещающей трахитовой эксплозивной брекчией установить невозможно из-за перекрытия сыпучим материалом разрушенных пород (рис. 2 б).

Рис. 2. Геологическое строение трахитовой флюидо-эксплозивной трубки: а - стенка карьера; б -контакты ксенолитов осадочных пород с базальтовой стенкой трубки; в - эксплозивные брекчии: стрелкой указано их положение в трубке; г - глыба эксплозивной брекчии: стрелкой указано ее положение в трубке; д - ксенолит рифейских кварцевых песчаников: стрелкой указано его положение в трубке; е - складка рифейских метапелитов (роговиков), втянутая в раздробленную стенку базальтового канала: стрелкой указано ее положение в трубке; ж - фрагмент ксенолита песчаника, инъецированного трахитовым туфом: стрелкой указано его положение в трубке; з - обломок-отторже-нец ксенолита кварцевых песчаников: стрелкой указано его положение в ксенолите; и - тектонический контакт ксенолита и стенки канала в базальте: стрелкой указано его положение в ксенолите; к - роговик; л, м - СЭМ - снимки роговика складки; н - фрагмент скопления обломков кварцевого песчаника, ориентированных по течению флюидизированной массы; п - микрофотография (с анализатором) рифейского кварцевого песчаника из ксенолита

Таблица 1. Химический состав породообразующих минералов роговиков (мас. %)

|

Минерал |

Кордиерит |

Гранат |

||||||||||

|

№ образца |

13-1б |

2-16-35 |

2016-35 |

|||||||||

|

1-3 |

2-9 |

2-10 |

3-3 |

3-4 |

1-8 |

центр |

край |

центр |

край |

центр |

край |

|

|

SiO 2 |

42.3 |

46.6 |

44.2 |

45.4 |

45.3 |

45.7 |

36.6 |

36.6 |

36.7 |

37.4 |

36.3 |

36.5 |

|

TiO 2 |

0.4 |

- |

0.3 |

0.3 |

0.2 |

- |

0.2 |

0.3 |

0.3 |

0.4 |

0.3 |

0.4 |

|

Al 2 O 3 |

35.1 |

32.7 |

33.0 |

33.0 |

35.1 |

31.3 |

21.2 |

21.1 |

21.3 |

21.1 |

30.8 |

20.8 |

|

FeO |

18.5 |

17.6 |

16.9 |

17.8 |

17.0 |

11.3 |

21.5 |

22.1 |

22.5 |

21.6 |

22.5 |

23.0 |

|

CaO |

- |

- |

- |

- |

1.5 |

- |

1.4 |

1.5 |

1.4 |

1.0 |

1.4 |

1.6 |

|

MgO |

2.4 |

2.9 |

2.81 |

2.66 |

2.6 |

4.8 |

2.7 |

2.7 |

2.7 |

2.8 |

2.7 |

2.5 |

|

MnO |

- |

- |

- |

- |

- |

3.1 |

15.8 |

15.6 |

15.9 |

15.3 |

15.5 |

15.4 |

|

K 2 O |

0.9 |

0.5 |

1.1 |

0.8 |

0.7 |

0.3 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Сумма |

99.5 |

100.4 |

98.3 |

99.9 |

102.3 |

96.5 |

100.4 |

99.3 |

100.8 |

99.6 |

99.5 |

100.1 |

|

Si |

4.47 |

4.89 |

4.72 |

4.79 |

4.64 |

4.92 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Ti |

0.03 |

- |

0.02 |

0.02 |

0.02 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Al |

4.37 |

4.05 |

4.15 |

4.1 |

4.24 |

3.97 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Fe +2 |

1.63 |

1.54 |

1.51 |

1.57 |

1.45 |

1.02 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Mn |

- |

- |

- |

- |

- |

0.28 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Mg |

0.38 |

0.45 |

0.45 |

0.42 |

0.4 |

0.27 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Ca |

- |

- |

- |

- |

0.16 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

K |

0.12 |

0.07 |

0.15 |

0.11 |

0.09 |

0.04 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

X(Mg) |

0.19 |

0.23 |

0.23 |

0.21 |

0.21 |

0.37 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Al(4) |

1.53 |

1.11 |

1.28 |

1.21 |

1.36 |

1.08 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Al(6) |

2.84 |

2.94 |

2.87 |

2.88 |

2.88 |

2.89 |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Prp |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

11 |

11 |

11 |

11 |

11 |

10 |

|

Alm |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

49 |

49 |

48 |

50 |

49 |

50 |

|

Sps |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

36 |

36 |

37 |

36 |

36 |

35 |

|

Cа- компонент |

- |

- |

- |

- |

- |

- |

4 |

4 |

4 |

3 |

4 |

5 |

В другом случае ксенолитовый блок в контакте с базальтами имеет тектоническое взаимоотношение, а в зоне контактирования с эксплозивной брекчией отмечается межслойное иньецирование осадочных пород мелкообломочным туфовым материалом (рис. 2 ж). Практически одинаковые структурные особенности осадочных пород и кла-ститов, затушеванные вторичными изменениями, не позволяют выявить тонкости их взаимоотношений. В ином борту трубчатого тела отмечается ксенолитовый блок ри-фейских кварцевых песчаников длиной 3,5 м с неустановленной мощностью, контактирующий с базальтами с взаимно вертикальным рассланцеванием (рис. 2 д, и). Блок песчаника разбит серией параллельных трещин отрыва. Крайний отчужденный скол в контакте с трахитовой брекчией, увлеченный твердо-газовым потоком, смещается по течению и принимает положение под острым углом относительно положения ксенолитового блока (рис. 2 з).

Более мелкие сколы растаскиваются флюидизированной трахитовой обломочной массой, ориентируясь по удлинению согласно течению пирокластитового потока (рис. 2 н). Песчаники в ксенолитах не несут признаков термального воздействия (рис. 2 п).

Петрохимический и минеральный состав эксплозивных брекчий

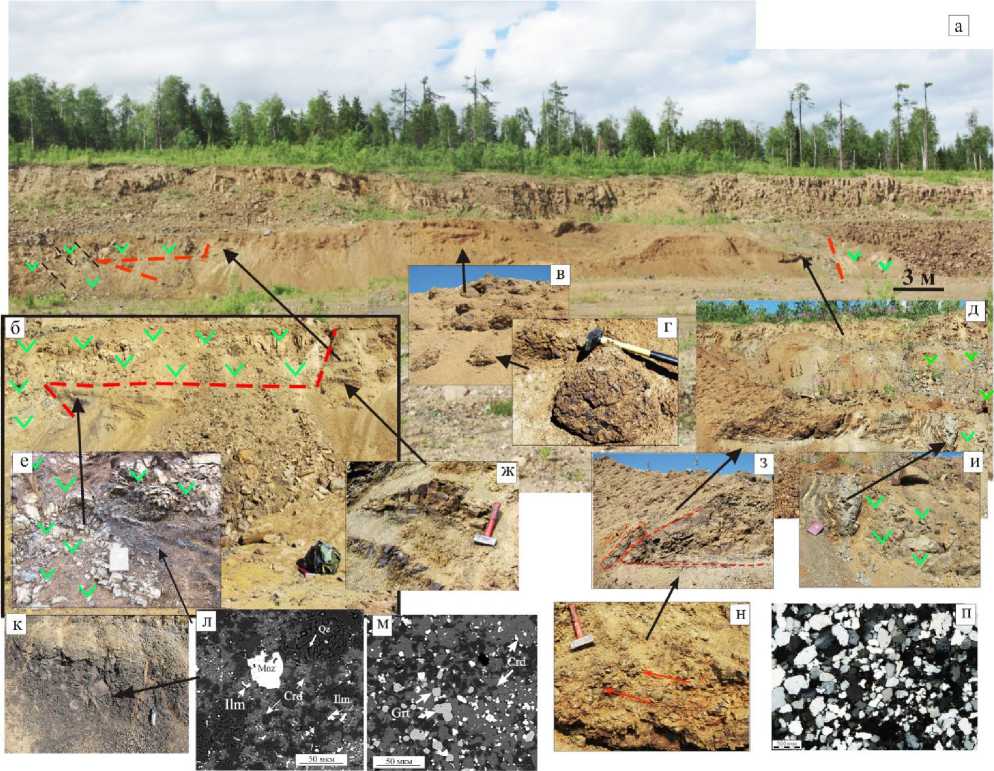

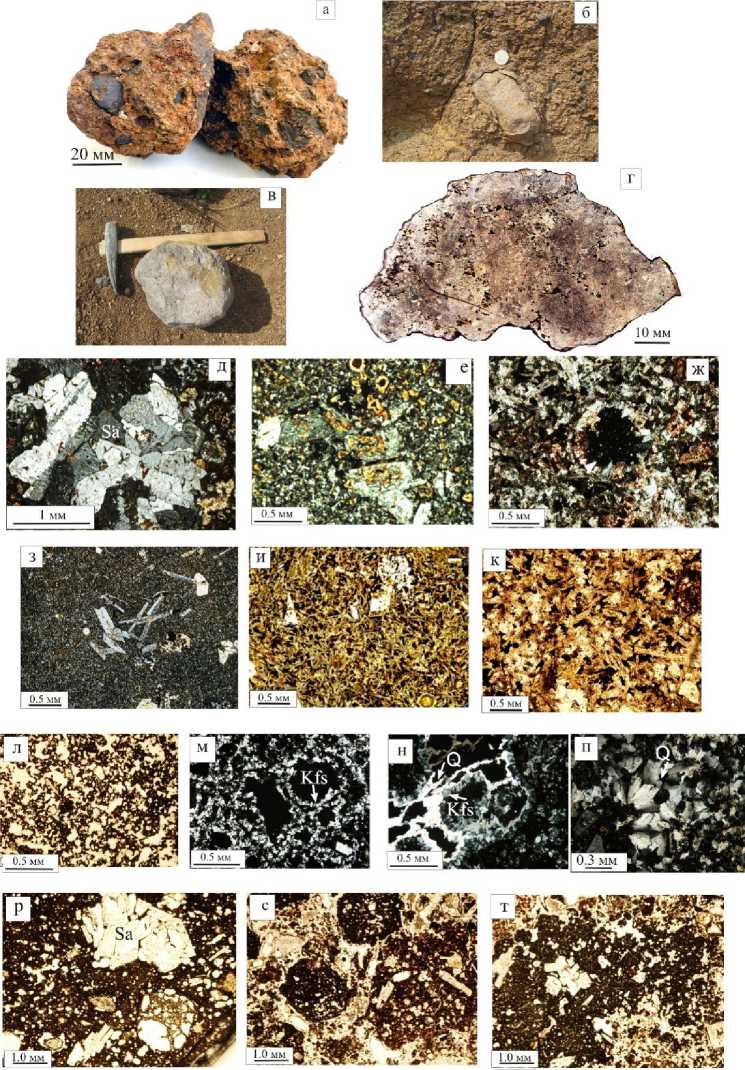

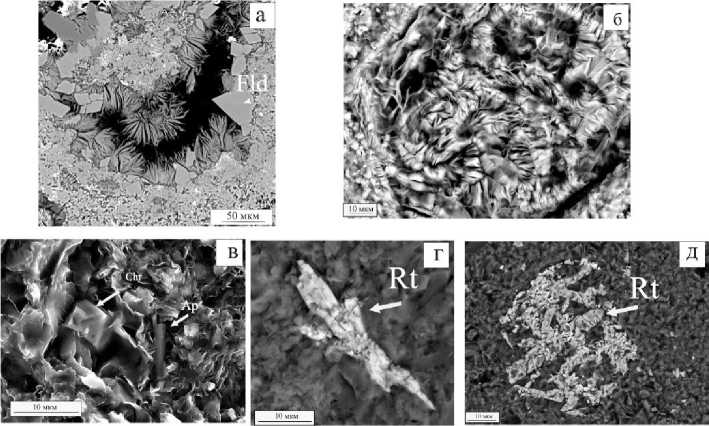

Эксплозивные брекчии, обнаженные в стенке карьера, имеют красно-коричневый цвет и рыхлое сложение из-за землистой структуры матрикса (рис. 2 в, г). Породы легко крошатся руками, поэтому коренные породы частично разрушены в виде осыпи. Обломочная часть эксплозивных брекчий представлена трахитовыми порфирами, реже кла-столавами и ксенолитами кварцевых песчаников. Цементирующий матрикс сложен тонкодисперсным глинистым материалом, гидрооксидами железа и частично хлоритом. Нередко в нем обнаруживаются легко вынимаемые розовые кристаллики калиевого полевого шпата. Породы подвержены процессам аргиллизации, в большей степени – тонкодисперсный туфовый матрикс. Обломки трахитовых порфиров имеют изометричную комковатую форму (реже удлиненную) с темно-коричневой бугристой корочкой (рис. 3 а). В свежих сколах порода обнаруживает светло-коричневый цвет. Максимальные размеры обломков не превышают 3,0–4,0 см. Самые крупные редкие представители с размерностью до 30 см характеризуются, как правило, овальными формами и гладкой поверхностью наподобие осадочным валунам (рис. 3 б, в). В целом концентрация обломков в эксплозивной брекчии составляет 50–60 % от объема породы. На макроуровне в обломках отмечаются порфировые, иногда сросшиеся, гипидиоморфные вкрапленники калиевого полевого шпата розового цвета (с размерами до 5–8 мм) в количестве около 5 % (рис. 3 д). Полевой шпат подвержен вторичным изменениям разной степени, до полных псевдоморфоз глинистых минералов (рис. 3 е). Произведенные ранее исследования минерала методом порошковой дифрактометрии установили, что полевой шпат относится к слабо упорядоченному санидину (Голубева и др., 2016). Рентгеноструктурный анализ показал отсутствие альбитовой фазы, что подтверждается и химическим анализом (табл. 2). Матрикс трахитовых порфиров в обломках имеет разную степень раскристалли-зации. В одном случае отмечаются лишь отдельные микролиты калиевого полевого шпата с размерностью 0,5–0,8 мм, погруженные в стекло основной массы (рис. 3 з), в другом – стекло диагностируется только в межзерновом пространстве. Обломки трахитов с полностью раскристаллизованным матриксом встречаются редко. В этом случае основная масса порфировых трахитов характеризуется бостонитовой структурой, обусловленной беспорядочно ориентированными и плотно контактирующими друг с другом полевошпатовыми крупными лейстами (рис. 3 к). В трахитах нередко встречаются округлые миндалины в количестве до 10 %. Они имеют относительно небольшие размеры (0,2– 0,5 мм) и заполнены смектит-хлоритовым чешуйчатым агрегатом (рис. 4 а, б) или микрощетками калиевого полевого шпата (рис. 3 ж). Полевой шпат по химическому составу аналогичен порфировым вкрапленникам пород (табл. 2), но степень упорядоченности его установить не удалось из-за мелкого размера. Акцессорные минералы в породе встречаются редко, представлены рутилом, реже апатитом, цирконом, Се-монацитом, содержащим ThO2 до 4,5 %. Рутил образует сагенитовый агрегат или коленчатые двойники (рис. 4 г, д). В нем обнаружены элементы – примеси ванадия (V2O5 = 1,41–1,55 мас.%). Редкие идиоморфные октаэдрические кристаллы магнетита (рис. 4 в) имеют следующие эмпирические формулы: (Fe 1,05 Mg 0,08) 1,13 (Fe 1,13 Al 0,18 Cr 0,19 Ti 0,5)2 O4; Fe 1,15 (Fe 1,15 Al 0,1 Cr 0,23 Ti 0,52)2 O4.

Трахитовые лавобрекчии в эксплозивной брекчии представлены самыми крупными – до 40–50 см – редкими единичными обломками с занозистыми рваными краями и характеризуются пятнистой, пористой и кавернозной текстурами (рис. 3 г). Текстурные особенности лавобрекчий в обломках зависят от степени раскриталлизации. Стекловатые разновидности отличаются высокой пористостью. В этом случае количество полостей может достигать 50–60 % (рис. 3 л). Полости имеют округлую, удлиненную, извилистую червеобразную формы и, как правило, выполнены полевошпатовыми микрощетками, реже халцедоном (рис. 3 м, н, п). В лавобрекчиях с литовитрокластической структурой отмечаются фрагменты ранее раскристаллизовавшегося расплава в виде обломков округлой, угловатой и неправильной формы, отличающиеся между собой разным количеством минерализованных миндалин, морфологическими особенностями, степенью раскристаллизации и характером вторичных изменений. Размерность туфового материала соответствует гранулометрическим параметрам псефитов (2,0–20 мм), псаммитов (0,1–2,0 мм) и алевритов.

Рис. 3. Петрографические особенности трахитов эксплозивных брекчий: а – образцы трахитовых эксплозивных брекчий; б, в – округлые обломки трахитов; г – отсканированный пришлифованный образец трахитовой лавобрекчии; д – порфировые вкрапленники санидина. Микрофотография с анализатором; е – пелитизация санидина. Микрофотография с анализатором; ж – микрощетка калиевого полевого шпата в миндалине. Микрофотография с анализатором; з – микропорфировые лейсты калиевого полевого шпата в стекле. Микрофотография с анализатором; и – микролитовая структура трахитов. Микрофотография без анализатора; к – бостонитовая структура трахитов. Микрофотография без анализатора; л – пористая текстура лавобрекчии. Микрофотография без анализатора; м – микрощетки калиевого полевого шпата в микрополостях. Фотография с анализатором; н – заполнение полостей калиевым полевым шпатом и кварцем. Фотография с анализатором; п – заполнение пор халцедоном. Микрофотография с анализатором; р – обломки санидина и округлый обломок стекла с пористой текстурой. Микрофотография без анализатора; с – брекчиевая структура в трахитовой лавобрекчии. Микрофотография без анализатора; т – пластично деформированный обрывок микропорфирового трахита с зазубренными краями. Микрофотография без анализатора

Таблица 2. Химический состав калиевого полевого шпата (мас, %)

|

14c -2-3 порфировые вкрапленники |

12c-1-1 порфировые вкрапленники |

3с-2 постмагматический в миндалинах |

|||||||

|

SiO 2 |

61,12 |

66,23 |

63,95 |

65,05 |

65,05 |

64,49 |

66,19 |

65,79 |

63,72 |

|

Al 2 O 3 |

18,5 |

20,08 |

20,51 |

17,43 |

18,73 |

18,84 |

18,6 |

19,02 |

18,7 |

|

Na 2 O |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

0,0 |

|

K 2 O |

15,35 |

14,78 |

14,95 |

17,31 |

17,52 |

13,27 |

15,97 |

16,77 |

16,44 |

|

сумма |

94,97 |

101,81 |

99,41 |

99,79 |

97,05 |

96,6 |

100,76 |

101,76 |

98,86 |

Таблица 3. Химический состав трахитовых обломков и матрикса эксплозивных брекчий (мас. %)

|

SiO 2 |

TiO 2 |

Al 2 O 3 |

Fe 2 O 3 |

FeO |

MnO |

MgO |

CaO |

Na 2 O |

K 2 O |

P 2 O 5 |

ппп |

|

|

11с2 |

54,38 |

1,82 |

15,59 |

7,77 |

- |

0,07 |

3,01 |

0,98 |

0,35 |

9,9 |

0,22 |

5,92 |

|

11с5-1 |

54,90 |

1,64 |

16,36 |

7,39 |

- |

0,05 |

3,47 |

1,9 |

1,27 |

5,58 |

0,20 |

6,97 |

|

11с5-3 |

57,10 |

1,22 |

14,30 |

7,65 |

- |

0,06 |

0,83 |

3,4 |

0,38 |

8,68 |

0,11 |

6,19 |

|

12с-1 |

55,99 |

0,99 |

15,47 |

7,70 |

- |

0,04 |

3,33 |

0,92 |

0,41 |

10,01 |

0,11 |

5,04 |

|

12с1-1 |

54,15 |

1,57 |

15,73 |

8,69 |

- |

0,08 |

3,08 |

0,85 |

0,38 |

10,24 |

0,18 |

5,05 |

|

12с1-2 |

55,84 |

1,75 |

16,09 |

6,38 |

- |

0,05 |

2,79 |

0,84 |

0,39 |

10,93 |

0,20 |

4,74 |

|

12с2-1 |

55,87 |

1,15 |

15,50 |

7,05 |

- |

0,04 |

3,72 |

0,95 |

0,40 |

10,09 |

0,14 |

5,09 |

|

13с-2 |

53,99 |

1,83 |

15,38 |

7,55 |

- |

0,07 |

3,47 |

1,07 |

0,62 |

9,31 |

0,21 |

6,50 |

|

13с2-1 |

55,87 |

1,15 |

15,5 |

7,05 |

- |

0,04 |

3,72 |

0,95 |

0,4 |

10,09 |

0,14 |

5,09 |

|

14с-4 |

55,97 |

1,90 |

16,25 |

6,36 |

- |

0,08 |

2,16 |

0,84 |

0,47 |

11,18 |

0,24 |

4,56 |

|

14с-6 |

57,03 |

1,49 |

16,07 |

6,3 |

- |

0,06 |

2,33 |

0,82 |

0,51 |

11,25 |

0,18 |

3,97 |

|

13с-1 |

49,16 |

1,24 |

15,35 |

11,34 |

- |

0,11 |

5,68 |

1,57 |

0,47 |

12,05 |

0,13 |

12,05 |

Примечание : 13с-1 – образец матрикса брекчий, остальные – обломки массой трахитов блоков дезинтегрированного осадочного пласта в верхние горизонты образовавшегося раструба.

Таблица 4. Элементы-примеси в трахитах (г/т)

|

Элемент |

№ образца |

||||||

|

12c-2 |

17c |

2015c-1 |

2015c-6 |

2015c-7 |

2016-1 |

2016-42 |

|

|

Be |

0,88 |

0,78 |

0,76 |

1,24 |

0,75 |

0,3 |

0,4 |

|

Sc |

30,98 |

28,66 |

30,73 |

33,04 |

25,13 |

28,7 |

31,3 |

|

Ti |

7393,6 |

7563,01 |

8261,3 |

9017,3 |

69,83 |

8310,0 |

7623,7 |

|

V |

324,5 |

243,7 |

268,13 |

285,8 |

249,1 |

342,14 |

282,27 |

|

Cr |

93,2 |

91,6 |

104,4 |

113,9 |

89,7 |

121,6 |

101,56 |

|

Mn |

680,5 |

373,7 |

368,8 |

1174,2 |

341,2 |

857,6 |

921,34 |

|

Co |

49,7 |

29,7 |

33,7 |

42,7 |

36,0 |

23,68 |

42,74 |

|

Ni |

72,0 |

67,6 |

59,8 |

68,3 |

58,7 |

42,1 |

63,78 |

|

Cu |

114,8 |

110,1 |

122,0 |

112,16 |

110,0 |

135,96 |

138,49 |

|

Zn |

74,5 |

107,5 |

123,3 |

98,74 |

72,197 |

356,74 |

95,3 |

|

Ga |

18,389 |

15,98 |

17,3 |

22,7 |

16,4 |

12,15 |

19,35 |

|

Ge |

1,07 |

2,02 |

0,86 |

1,26 |

0,97 |

0,84 |

1,27 |

|

As |

1,8 |

1,0 |

0,8 |

1,3 |

1,6 |

1,97 |

1,8 |

|

Rb |

79,6 |

98,9 |

110,7 |

42,5 |

104,8 |

76,74 |

1,75 |

|

Sr |

52,0 |

50,2 |

34,0 |

165,8 |

32,95 |

31,5 |

171,21 |

|

Y |

16,4 |

20,1 |

26,8 |

28,78 |

17,5 |

26,83 |

23,9 |

|

Zr |

96,08 |

98,89 |

104,8 |

154,0 |

96,6 |

115,76 |

104,55 |

|

Nb |

5,95 |

6,1 |

6,8 |

10,9 |

5,9 |

6,36 |

6,57 |

|

Mo |

0,16 |

0,12 |

0,13 |

0,5 |

0,13 |

0,44 |

0,34 |

|

Ag |

0,58 |

0,39 |

0,4 |

0,6 |

0,3 |

0,22 |

0,31 |

|

Cd |

0,01 |

0,03 |

0,22 |

0,08 |

0,03 |

0,03 |

0,1 |

|

Sn |

1,6 |

1,5 |

1,53 |

2,1 |

1,4 |

1,3 |

0,1 |

|

Sb |

0,67 |

0,4 |

0,35 |

0,7 |

0,41 |

0,64 |

0,1 |

|

Cs |

1,65 |

0,267 |

0,69 |

1,9 |

0,46 |

1,2 |

0,19 |

|

Ba |

124,09 |

161,17 |

139,858 |

190,5 |

192,0 |

217,68 |

126,89 |

|

La |

6,7 |

10,0 |

11,3 |

19,96 |

10,8 |

14,2 |

8,6 |

|

Ce |

13,46 |

21,68 |

26,7 |

43,2 |

26,3 |

33,7 |

20,7 |

|

Pr |

2,6 |

3,1 |

3,5 |

5,7 |

3,6 |

4,7 |

2,9 |

|

Nd |

13,4 |

13,89 |

15,6 |

24,3 |

16,3 |

21,4 |

13,0 |

Таблица 4. Окончание

|

Элемент |

№ образца |

||||||

|

12c-2 |

17c |

2015c-1 |

2015c-6 |

2015c-7 |

2016-1 |

2016-42 |

|

|

Sm |

3,99 |

3,6 |

4,1 |

5,88 |

4,3 |

5,7 |

3,5 |

|

Eu |

1,15 |

1,16 |

1,33 |

1,72 |

1,32 |

1,6 |

1,198 |

|

Gd |

4,58 |

4,13 |

4,96 |

6,4 |

4,7 |

7,0 |

4,3 |

|

Tb |

0,62 |

0,62 |

0,8 |

0,9 |

0,65 |

0,9 |

0,6 |

|

Dy |

3,6 |

4,1 |

5,3 |

5,9 |

4,0 |

4,58 |

3,67 |

|

Ho |

0,67 |

0,79 |

1,08 |

1,2 |

0,75 |

0,8 |

0,7 |

|

Er |

1,9 |

2,3 |

3,1 |

3,5 |

2,1 |

2,0 |

2,1 |

|

Tm |

0,2 |

0,3 |

0,4 |

0,46 |

0,25 |

0,2 |

0,3 |

|

Yb |

1,78 |

2,06 |

2,85 |

3,2 |

1,78 |

1,2 |

1,8 |

|

Lu |

0,26 |

0,29 |

0,4 |

0,46 |

0,23 |

0,2 |

0,2 |

|

Hf |

2,88 |

2,96 |

3,2 |

4,66 |

3,0 |

2,5 |

2,2 |

|

Ta |

0,55 |

0,52 |

0,56 |

0,89 |

0,52 |

0,36 |

0,35 |

|

W |

0,36 |

0,16 |

0,16 |

5,5 |

0,46 |

0,13 |

0,19 |

|

Tl |

0,08 |

0,07 |

0,12 |

0,12 |

0,087 |

0,08 |

0,02 |

|

Pb |

4,2 |

7,8 |

5,3 |

15,3 |

7,9 |

1,87 |

2,0 |

|

Th |

2,3 |

2,6 |

2,9 |

6,1 |

2,5 |

1,67 |

1,56 |

|

U |

0,89 |

0,72 |

0,78 |

1,9 |

0,83 |

0,6 |

0,46 |

Рис. 4. Минеральный состав трахитов (CЭМ – снимки): а – заполнение полостей в трахите хлорит-смектитовым агрегатом и микрощеткой калиевого полевого шпата; б – миндалина выполнена хло-рит-смектитовым агрегатом.; в – кристаллизация апатита (Ap) и хромшпинелида (Chr) в хлорит-смектитовом агрегате; г – коленчатый двойник рутила (Rt); сагенитовые срастания рутила

Границы обломков плохо выражены, поэтому порой затруднительно различить литокласты от цементирующего их матрикса. Остроугольные, причудливо изогнутые обломки размерностью от сотых долей миллиметра до сантиметра имеют спекшиеся контакты в одном случае, в другом – погружены в стекло. Нередко литокласты псефитовой и псаммитовой размерностей обладают сложным строением и представлены пластично деформированными фрагментами лав с включенными в них обломками микропорфировых трахитов ранних извержений (рис. 3 л, м, н).

Петрохимические характеристики трахитов исследуемого эксплозивного тела отличаются от номенклатурных представителей (табл. 3) весьма высоким содержанием калия (К 2 О до 11,25 мас.%) и низким показателем натриевости (Na 2 O = 0,13–1,27 мас.%). В породах отмечается повышенное содержание

магния (MgO 0,83–5,68 %), титана (TiO 2 до 1,9 %). Практически все железо в породе находится в закисной форме (Fe 2 O 3 = 6,3– 8,7 %), количество FeO не превышает 0.25 %. Трахиты обогащены (в г/т) V (342) Cr (121,6), Со (42.7), Сu (138,5), Zn (356,8), но обеднены Ba (155), Zr (125), Nb (8,5), Th (0,6), РЗЭ (сумма 63,5–96,01 г/г) (табл. 4).

Таким образом, при формировании эксплозивной трахитовой трубки были изначально взломаны взрывообразным отделением из поднимающегося трахитового расплава газовым потоком толщи базальтового покрова и подстилающие его рифейские осадочные породы. Затем последовало смещение под напором восходящей флюидизированной кластитовой массой трахитов дезинтегрированного осадочного пласта в верхние горизонты образовавшегося раструба.

Истечение флюидизированного обломочного трахитового материала в трубке было, скорее всего, медленным (не взрывообразным) и прерывистым. Об этом свидетельствуют наличие в центральной части раструба обломков однотипных песчаников размерностью 20–30 см, расположенных во взвешенном состоянии на одном уровне в виде цепочки протяженностью 3,5 м, а также незначительное смещение флюидизированным потоком сколов ксенолитового пласта песчаников, отделившихся непосредственно при заполнении трубки флюидизированной обломочной массой. Пластично деформированная ксенолитовая пластина метапелитов в виде лежачей складки, впоследствии вдавленная в боковую трещину dike базальтовой стенки раструба за счет напора текущей флюидизированной обломочной массы, так же, как и межслойное иньецирование алевролитового ксенолита мелкообломочным туфовым материалом, косвенно подтверждает спокойное истечение флюидизированного брекчиевого материала трахитов. Ксенолиты осадочных пород при перемещении в канале трубки не теряют первичное горизонтальное залегание.

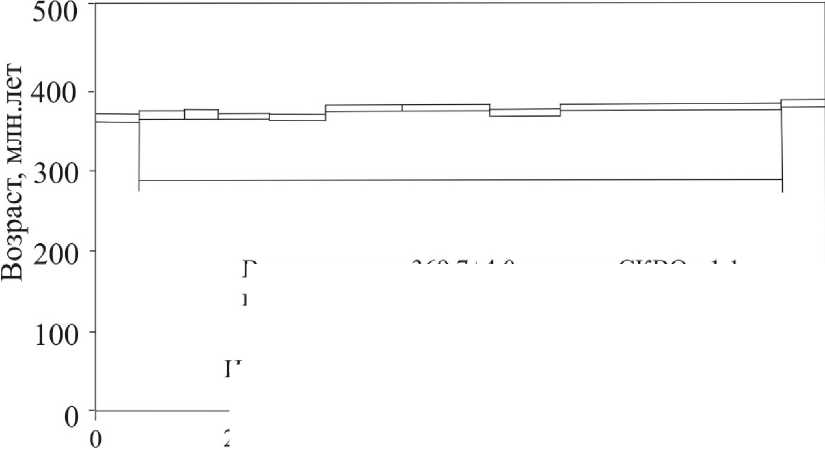

Для оценки возраста пород эксплозивной брекчии был использован 40Аr/39Ar метод. Для этого была выделена из обломков трахитовых порфиров монофракция калиевого полевого шпата с наименьшими вторичными изменениями. Датирование проводилось методом ступенчатого нагрева (Травин и др., 2009). Результаты геохронологического исследования приведены на рис. 5. В возрастном спектре выделяется надежное плато, характеризующееся 85,9 % выделенного 39Ar и значением возраста 369,7± 4,0 млн лет.

Высококалиевый трахитовый магматизм проявился на Среднем Тимане и позднее – в раннепермское время (293,5 ± 3,8 млн лет). Трахиты в виде дайки мощностью 50 м (Мальков и др., 2012; Удоратина и др., 2016) прорывают базальты возрастом 389 ± 6 млн лет, послужившие также вместилищем и для исследованной трахитовой флюидо-эксплозивной трубки. По нашему мнению, установленный возраст обломков трахитов флюидоэксплозивной брекчии не совпадает с временем становления самого эксплозивного трубчатого тела. Скорее всего, формирование флюидо-эксплозивной трубки произошло позднее, чем кристаллизация датированного обломочного трахита эксплозивных брекчий, но близко по времени внедрению трахитовой дайки, прорывающей этот же базальтовый пласт. Учитывая, что измеренный возраст близок формирования возрасту альне-итовых трубок, можно предположить, что формирование трахита случилось на раннем этапе – 370 млн лет назад. Позднее, синхронно с внедрением дайки трахитов, произошли эксплозивные процессы и формирование трубки (соответственно 293,5 ± 3,8 млн лет) из очага высококалиевых трахитов, послуживших источником взрывообразно отделившихся газов, выработавших в базальтовом пласте канал и увлекших обломки трахитов из дезинтегрированного раскристаллизованного участка возрастом 369,7 ± 4,0 млн лет.

Интегральный возраст=370.8+ 3.6 млн лет

Возраст плато=369.7+4.0 млн лет, СКВО =1.1 включает 85.9% выделенного''Аг

Выделенный Аг, %

Рис. 5. Результаты 40 Ar /39Ar датирования методом ступенчатого прогрева для санидина трахитов

Заключение

Щелочная магматическая провинция калиевой специализации, охватывающая обширную территорию Среднего Тимана протяженностью около 200 км (от реки Верхняя Ворыква Четласского Камня до реки Цильма Цилемского Камня) и включающая карбонатиты, многотысячные карбонатизированные флюидо-эксплозивные фемические дайки и единичные трубки, мощные многокилометровые протяженные минерализованные постмагматические фенитизированные зоны, а также щелочные гипабиссальные трахиты, прорывающие раннедевонские базальтовые покровы, формировалась продолжительностью в несколько сотен млн лет. Инициальный этап с возрастом 845,1 ± 8 млн связан с активизацией карбонатитового магматизма, относимого к формации щелочно-ультраос-новных пород калиевой специализации, а завершающие стадии – с возрастным периодом 369,7 ± 4,0 – 293,5 ± 3,8 млн лет отмечены вы-сококалиевым трахитовым гипабиссальным магматизмом с эксплозивным проявлением. Для уточнения временной последовательности (может быть синхронности) и продолжительности каждого проявления щелочного магматизма на Среднем Тимане, а также понимания его связи с той или иной эксплозивной деятельностью или метасоматическими процессами с редкоземельноредкометальным рудопроявлением в зонах фенитизации требуется дальнейшее датирование всех щелочных геологических объектов данного региона.

Работа выполнена в рамках государственных заданий ИГМ СО РАН (проект № 122041400171-5, 40Аr/39Ar исследования) и ИГ ФИЦ Коми НЦ УрО РАН № 1220406000122; № 122040600011-5.

Список литературы Возрастные данные формирования трахитовой эксплозивной трубки на Среднем Тимане как проявление завершающей активизации внутриплитного щелочного магматизма калиевой специализации

- Голубева И.И., Ремизов Д.Н., Куликова К.В., Макеев Б.А., Симакова Ю.С., Филиппов В.Н. Геология и вещественный состав раннепермских высокакалиевых трахитов эксплозивной субвулканической фации Среднего Тимана. // Бюл. МОИП. Отд. геол. 2016. Т. 91, Вып. 2-3. С. 36-46.

- Голубева И.И., Ремизов Д.Н., Бурцев И.Н., Филиппов В.Н., Шуйский А.С. Флюидоэксплозивные ультрамафиты дайкового комплекса Среднего

- Тимана и их парагенетическая связь с карбонати-тами. // Региональная геология и металлогения. 20191. № 80. С. 30-44.

- Голубева И.И., Бурцев И.Н., Травин А.В., Ремизов Д.Н., Филиппов В.Н., ШуйскийА.С. Парагенетическая связь флюидизатно-эксплозивных ультрамафитов дайкового комплекса с карбонати-тами (Средний Тиман) // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: материалы XVII Геологического съезда. Республики Коми. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 20 1 92. Т. 2. С. 22-24.

- Голубева И.И., Шуйский А.А., Филиппов В.Н., Бурцев И.Н. Обобщенный опыт изучения и диагностики конвергентных пород на примере карбо-натизированных флюидо-эксплозивных ультра-мафитов дайкового комплекса среднего Тимана // Вестник Пермского университета. 2021. Т. 20, № 1. С. 11-23.

- Кедринский В.К., Скулкин А.А. Экспериментальная модель - роль трещин в механизме взрывного извержения вулкана St.Helens-80. // Журнал технической физики. 2017. Т. 87, Вып. 7 С. 10081013.

- Костюхин М.И., Степаненко В.И. Байкальский магматизм Канино-Тиманского региона. Л.: Наука, 1987. 232 с.

- Мальков Б.А. Санидиновые ультракалиевые трахиты - новый палеозойский вулканический комплекс Среднего Тимана. // Диагностика вулканогенных продуктов в осадочных толщах. Сыктывкар: Геопринт, 2012. С. 59-61.

- Мальков Б.А., Холодова Е.Б. Проблемы ким-берлитового вулканизма Европейского севера России. Сыктывкар, 1993. С. 67-71.

- Недосекова И.Л., Замятин Д.А., Удора-тина О.В. Рудная специализация карбонатных комплексов Урала и Тимана. // Литосфера. 2017. Т. 17, № 2. С. 60-77.

- Тиманский кряж. Литология и стратиграфия, геофизическая характеристика Земной коры, тектоника, минерально-сырьевые ресурсы: монография. / под ред. Л.П. Шилов, А.М. Плякин, В.И. Алексеев. Ухта: УГТУ, 2010. Т. 2. 437 с.

- Травин А.В., Юдин Д.С., Владимиров А.Г. и др. Термо-хронология Чернорудской гранулитовой зоны (Ольхонский регион. Западное Прибайкалье). // Геохимия. 2009. № 11. С. 1181-1199.

- Удоратина О.В., Травин А.В., Куликова К.В., Варламов Д.А. Свидетельства раннепермского импульса ультракалиевого магматизма на Среднем Тимане. // Бюл. МОИП. Отд. Геол. 2016. Т. 91, Вып. 2-3. С. 29-36.

- Удоратина О.В., Вирюс А.М., Козырева И.В. Th-U-Pb данные по монацитам из коры выветривания щелочных рудных метасоматитов (Верхне-Щугорское проявление, Средний Тиман): труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. 2023. 20. С. 477-483.

- Удоратина О. В., Вирюс А.М., Козырева И.В., Капитанова В.А. Монацит гидротермально-мета-соматических пород (Новобобровское рудное поле, Средний Тиман // Юшкинские чтения -2013. Сыктывкар. 2013. С. 275-277.