Возрастные изменения морфометрических характеристик нейронов, клеток микроглии и активность ферментов антиоксидантной защиты в коре головного мозга человека на начальных этапах постнатального онтогенеза

Автор: Мальцева Наталья Васильевна, Волчегорский Илья Анатольевич, Шемяков Сергей Евгеньевич

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 1 т.24, 2016 года.

Бесплатный доступ

Изучены возрастные изменения количества и размеров пирамидных нейронов, числа клеток микроглии в сопоставлении с активностью ферментов антиоксидантной защиты у плодов 2-й половина беременности и на ранних этапах постнатального онтогенеза (n = 108) в поле 6 коры головного мозга человека. Установлено параллельное увеличение плотности микроглиоцитов и снижение числа пирамидных нейронов. Динамика нарастания числа микроглиальных клеток и размеров нейронов однонаправлена. Морфологические изменения во фронтальной коре происходили на фоне увеличения активности ферментов антиоксидантной защиты (ферментно-активного церулоплазмина, каталазы). Установленные факты позволяют считать, что возрастное накопление микроглиоцитов с одной стороны предотвращает избыточную пролиферацию нейрональных предшественников, а с другой - усиливает антиоксидантную защиту дифференцирующихся пирамидных нейронов.

Поле 6 коры головного мозга, постнатальное развитие, пирамидные нейроны, микроглия, каталаза, церулоплазмин, супероксиддисмутаза

Короткий адрес: https://sciup.org/143177080

IDR: 143177080

Текст научной статьи Возрастные изменения морфометрических характеристик нейронов, клеток микроглии и активность ферментов антиоксидантной защиты в коре головного мозга человека на начальных этапах постнатального онтогенеза

Введение. Известно, что церебральные нейроны относятся к числу наиболее уязвимых и чувствительных к оксидативному стрессу (ОС) клеток. Данное обстоятельство иллюстрирует высокое функциональное значение глиальных клеток, обеспечивающих трофику нейронов и их защиту от разнородных повреждающих воздействий [1]. Отмеченные функции глиальных клеток наименее изучены в отношении микроглиоцитов, на долю которых приходиться всего 6,5 % от всего количества глиоцитов [2]. Данная категория глиальных клеток имеет мезенхимальное происхождение и может рассматриваться в качестве резистентного макрофага центральной нервной системы (ЦНС). В последнее время выявлена важная роль микроглии в развитии мозга путем регулирования количества нейронных клеток-предшественников и нейронов во время внутриутробного развития и раннего постнатального онтогенеза [3]. Микроглиоциты фагоцитируют «лишние» клетки в пролиферативных зонах ЦНС, регулируя их численность, что является важным для правильного развития мозга. Остается недостаточно изученной роль микроглиоцитов в регуляции антиоксидантной защиты (АОЗ) головного мозга (ГМ), играющей общеизвестную роль в нейрогенезе на ранних этапах постнатального онтогенеза [4]. Наиболее значимыми компонентами АОЗ являются такие ферменты как Cu-, Zn-и Mn-зависимые суперок-сиддисмутазы (СОД), каталаза, церулоплазмин (ЦП), неферментные антиоксиданты [5].

Цель исследования – оценка возрастных изменений морфометрических характеристик нейронов, клеток микроглии в сопоставлении с активностью ферментов АОЗ в коре головного мозга человека на начальных этапах постнатального онтогенеза.

Материал и методы исследования. Препараты ГМ получены при аутопсии 93 трупов людей, погибших в возрасте от 1 дня до 21 года от заболеваний и травм, не связанных с первичным поражением ГМ. Материал для исследования предоставлен Челябинским областным бюро судебно-медицинской экспертизы и областным детским патологоанатомическим бюро. Наиболее частой причиной смерти явилась механическая асфиксия (n = 43), реже – утопление (n = 21), в 29 случае смерть наступила в результате пневмонии, травм и отравлений. Препараты фетального ГМ получены при аутопсии 15 плодов, погибших в результате прерывания беременности по медицинским показаниям на 25-30-й неделях гестации. Во всех случаях образцы ГМ для биохимического исследования получали не позднее 12 часов с момента наступления смерти и для морфологического исследования не позднее 24 часов.

В соответствии с возрастной периодизацией [6], полученные образцы ГМ были разделены на 8 групп: плоды 2-й половины беременности, новорожденные (1-10 дней), грудной ребенок (от 11 дней до 1 года), раннее детство (от 1 года до 3 лет), 1-й период детства (3 – 7 лет), 2-й период детства (8 – 12 лет для мальчиков, 8 – 11 лет для девочек), подростковый возраст (13 – 16 лет для мальчиков, 12 – 15 лет для девочек), юношеский возраст (17 – 21 лет для мужчин, 16 – 20 лет для женщин).

Количество нейронов и микроглиоцитов, активность каталазы, Cu-,Zn-СОД и содержание ферментно-активного церулоплазмина (ФАЦП) изучали в поле 6 коры ГМ. Микроглиоциты выявляли по методике Мийагавы в модификации Александровской [7], нейроны – методом окраски крезиловым фиолетовым по Нисслю [8]. Подсчет глиальных клеток и пирамидных нейронов проводили в V-ом слое коры поля 6. Активность каталазы оценивали по скорости снижения уровня перекиси водорода (Н2О2) в среде инкубации [9]. Содержание ФАЦП определяли модифицированным методом [10] при увеличении времени инкубации до 180 мин. Активность Cu-, Zn-СОД регистрировали с помощью колориметрического метода [11].

Подсчет количества нервных и глиальных клеток, площади профильного поля перикариона производился на микроскопе Leica DMRXA с помощью компьютерной программы анализа изображения Image Scope, Leica (Германия). Статистическую сопоставимость (однородность) сформированных возрастных групп в целом оценивали по критерию Краскелла-Уоллиса. В случае выявления статистической неоднородности изученных выборок межгрупповые различия уточнялись по U-критерию Манна-Уитни. Изучение взаимосвязей проводили путем расчета коэффициентов корреляции по Спирмену (rs). Проверку статистических гипотез проводили при критическом уровне р=0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведенного исследования на начальных этапах постнатального онтогенеза установлено снижение числа пирамидных нейронов в поле 6 коры ГМ, которое к раннему детству достигло значимых отличий относительно плодов 2-й половины беременности и новорожденных (табл.). В период 8 лет – 21 год изучаемый показатель не изменялся, оставаясь достоверно ниже фетального уровня и значений новорожденных и грудных детей. Именно в данный возрастной период площадь профильного поля перикариона пирамидных нейронов достигала максимальных значений, в 1,6 раза превышая показатели плодов 2-й половины беременности. Число пирамидных нейронов поля 6 коры больших полушарий в изученные возрастные периоды отрицательно коррелировало со значениями календарного возраста (rs = - 0,657; p < 0,001), а размер их тел – наоборот (rs = 0,756; p < 0,001). Выявленные возрастные изменения нейронов в поле 6 коры больших полушарий сопровождались нарастанием числа клеток микроглии (таблица). Увеличение данного параметра наблюдалось сразу после рождения и продолжалось в последующие изученные возрастные периоды. Число клеток микроглии в поле 6 достигало максимальных значений в том возрасте, когда число пирамидных нейронов было минимальным. В поле 6 коры ГМ число клеток микроглии прямо коррелировало с абсолютными значениями календарного возраста (rs = 0,459; p < 0,001).

Морфологические изменения во фронтальной коре происходили на фоне увеличения активности ферментов АОЗ (таблица). Прежде всего это касалось ФАЦП, содержание которого возрастало в 1,9 раза относительно фетальных значений уже в период новорожденности. В последующие изученные возрастные периоды уровень ФАЦП уменьшался, оставаясь выше значений плодов 2-й половины беременности и новорожденных. Активность каталазы в поле 6 коры ГМ также на-

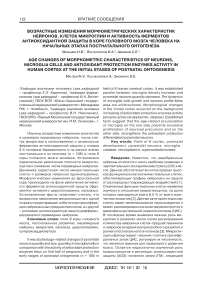

Таблица.

ВОЗРАСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И РАЗМЕРА ПИРАМИДНЫХ НЕЙРОНОВ, ЧИСЛА КЛЕТОК МИКРОГЛИИ, СОДЕРЖАНИЯ ФЕРМЕНТНО-АКТИВНОГО ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА, АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ И СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ В ПОЛЕ 6 КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

НА РАННИХ ЭТАПАХ ОНТОГЕНЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА [M±m]

|

Показатель Возраст |

Количество нейронов (0,01 мм3 ткани) |

Площадь тел нейронов (мкм2) |

Количество клеток микроглии (0,01 мм3 ткани) |

Содержание ФАЦП (мг/ 10 гр ткани) |

Активность каталазы (нмоль/сек/1 гр ткани) |

Активность СОД (ЕД/мг ткани/мин. (×10-2) |

|

Плоды второй половины |

156,05±11,44 |

104,86±3,32 |

146,97±9,31 |

2,30 ± 0,36 |

1,07 ± 0,11 |

2,05 ± 0,62 |

|

Новорожденные |

132,99±4,99 |

116,31±4,73 |

1 183,16±9,79 |

1 4,33 ± 0,24 |

1,20 ± 0,23 |

2,23 ± 0,37 |

|

Грудной ребенок |

129,00±8,89 |

1 129,88±4,97 |

1 199,55±9,85 |

2 3,38 ± 0,17 |

1,04 ± 0,18 |

2,45 ± 0,26 |

|

Раннее детство |

1,2 110,96±4,81 |

1,2 142,46±2,95 |

1 218,88±10,90 |

2 3,49 ± 0,25 |

1,10 ± 0,17 |

2,3 1,55 ± 0,27 |

|

Первый период детства |

1,2 109,86±5,02 |

1,2 146,10±6,45 |

1,2,3 226,30±7,63 |

1,2 3,38 ± 0,23 |

134 1,92 ± 0,19 |

2,14 ± 1,20 |

|

Второй период детства |

1,2,3 104,27±2,70 |

1,2,3,4 166,46±8,06 |

1,2 221,47±11,82 |

1,2 3,61 ± 0,18 |

1,2,3,4 2,18 ± 0,20 |

2,08 ± 0,40 |

|

Подростковый возраст |

1,2,3 106,42±2,81 |

123 154,91±7,14 |

1,2 220,25±12,47 |

1,2 3,67 ± 0,20 |

1,3,4 1,77 ± 0,18 |

2 2,60 ± 0,85 |

|

Юношеский возраст |

1,2,3 103,15±4,04 |

1,2,3,4 158,51±5,60 |

1 201,68±9,82 |

4,18 ± 1,17 |

6 1,57 ± 0,21 |

1,67 ± 0,34 |

Примечание: р < 0,05 U-критерий Манна-Уитни – 1 – с группой «плоды»; 2 – с группой «новорожденные»; 3 – с группой «грудной возраст»; 4 – с группой «раннее детство»; 6 – с группой «второй период детства» при значимой неоднородности показателей (р < 0,05; критерий Краскелла-Уоллеса).

растала, достигая максимального уровня во 2-м периоде детства. Исследованный отдел коры характеризовался прямой корреляцией между активностью каталазы и календарным возрастом (rs = 0,395; p = 0,001). Также установлена значимая корреляционная связь между число клеток микроглии и активностью каталазы (rs = 0,731; p = 0,040). В изученных возрастных периодах активность СОД снижалась в раннем детстве относительно показателей новорожденных и грудных детей, после чего увеличивалась к подростковому возрасту.

Обсуждение результатов исследования. Результаты проведенного исследования продемонстрировали параллельное нарастание плотности микроглиоцитов и снижение числа пирамидных нейронов в поле 6 коры ГМ. Данный факт хорошо согласуется с представлениями о микроглиальном клиренсе «излишка» низкодифференцированных нейрональных предшественников [3]. Справедли- вость данного положения подтверждается также однонаправленной динамикой нарастания числа микроглиальных клеток и площади профильного поля перикариона нейронов. Установленные факты позволяют считать, что возрастное накопление микроглиоцитов способствует процессу дифференцировки нейрональных предшественников и одновременно ограничивает избыточный пролиферативный потенциал стволовой нервной клетки. Установленное в работе соответствие нарастания ферментов АОЗ (ФАЦП, каталазы) и числа микроглиальных клеток свидетельствует о вероятной роли микроглиоцитов в онтогенетическом становлении АОЗ ГМ.

В целом, результаты проведенного исследования иллюстрируют регуляторную роль клеток микроглии во фронтальной коре формирующегося мозга человека: с одной стороны это связывают с предотвращением избыточной пролиферации нейрональных предшественников, а с другой – с усилением АОЗ дифференцирующихся пирамидных нейронов. При это, важно подчеркнуть, что нарушение отмеченного баланса ведет к развитию патологических состояний. Известно, что чрезмерная пролиферация нейронов имеет прямое отношение к развитию расстройств аутистического спектра [3], а снижение АОЗ мозга является важнейшим механизмом нейродегенеративного процесса [12].

Список литературы Возрастные изменения морфометрических характеристик нейронов, клеток микроглии и активность ферментов антиоксидантной защиты в коре головного мозга человека на начальных этапах постнатального онтогенеза

- Streit, W.J. MicroGlia as neuroprotective, immunocompetent cells of the CNS/W.J. Streit//Glia. -2002. -Vol. 40, № 2. -Р. 133-139.

- Jansen, A.N. The ubiquitin proteasome system in glia and its role in neurodegenerative diseases/A. N. Jansen, E.A. Reits, E.M. Hol//Front. Mol. Neurosci. -2014. -№ 7. -Р. 73.

- Cunningham, C.L. Microglia regulate the number of neural precursor cells in the developing cerebral cortex/C.L. Cunningham, V. Martinez-Cerdeno, S.C. Noctor//J. Neurosci. -2013. -Vol. 33, № 10. -Р. 1616.

- Молекулярные механизмы воспаления: учебное пособие/Б.А. Фролов, Н.М. Беляева, Е.Ю. Гусев, Т.В. Панфилова, М.В. Черешнева, Б.Г. Юшков; под ред. В.А. Черешнева. -Екатеринбург: Изд-во УрО РАН, 2010. -263 с.

- Биленко, М.В. Ишемические и реперфузионные повреждения органов/М.В. Биленко. -Москва: Медицина, 1989. -367с.

- Автандилов, Г.Г. Медицинская морфометрия: руководство/Г.Г. Автандилов. -Москва: Медицина, 1990. -384 с.

- Саркисов, Д.С. Микроскопическая техника: руководство/Д.С. Саркисов, Ю.П. Петров. -Москва: Медицина, 1996. -544 с.

- Сапожников, А.Г. Гистологическая и микроскопическая техника/А.Г. Сапожников, А.Е. Доросевич. -Смоленск: Изд-во САУ, 2000. -476 с.

- Королюк, М.А. Метод определения активности каталазы/М.А. Королюк, Л.И. Иванова, И.Г. Майорова //Лаб. дело. -1988. -№ 1. -С. 16-19.

- Колб, В.Г. Клиническая биохимия/В.Г. Колб, В.С. Камышников. -Минск: Беларусь, 1976. -311с.

- Чевари, С. Роль супероксиддисмутазы в окислительных процессах клетки и метод определения ее в биологических материалах/С. Чевари, И. Чаба, Й. Секей//Лаб. дело. -1985. -№ 11. -С. 678-681.

- Шемяков, С.Е. Активность церулоплазмина в головном мозге человека/С.Е. Шемяков//Морфология. -2012. -Т. 141, № 3. -С. 177-178.