Возрастные изменения показателей гемодинамики у спортсменов в процессе использования прерывистой нормобарической гипоксии

Автор: Арбузова Олеся Валентиновна, Антипов Игорь Викторович, Тазетдинов Ринат Иршатович

Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu

Рубрика: Нормальная и патологическая физиология

Статья в выпуске: 2, 2013 года.

Бесплатный доступ

Олучены сведения, свидетельствующие о положительном влиянии прерывистой нормобарической гипоксической тренировки на показатели системной гемодинамики спортсменов различного возраста.

Гипоксия, гипоксическая тренировка, сердечно-сосудистая система, возрастные особенности

Короткий адрес: https://sciup.org/14112906

IDR: 14112906 | УДК: 612.13:612.66.063:796.015.576

Текст научной статьи Возрастные изменения показателей гемодинамики у спортсменов в процессе использования прерывистой нормобарической гипоксии

Введение. Современная спортивная деятельность предъявляет высокие требования к состоянию сердечно-сосудистой системы спортсменов. Во время интенсивной мышечной деятельности возникает недостаток кислорода, приводящий к возникновению тканевой гипоксии [11]. Важным компонентом компенсации тканевой гипоксии является сердечно-сосудистая система, определяющая доставку О 2 в органы и ткани [1, 6, 7, 10].

Чрезмерные объемы и интенсивность нагрузок в процессе тренировочной деятельности, применяемые в современной спортивной практике, часто приводят к нарушению сердечной деятельности и могут сопровождаться снижением резервных возможностей спортсмена. В связи с этим актуальной проблемой спортивной физиологии и медицины является изыскание новых, немедикаментозных методов, позволяющих повысить резервные возможности организма спортсмена.

В последнее время широкое распространение в спортивной практике получил метод интервальной нормобарической тренировки как средства повышения специфической устойчивости к дефициту О2 и расширения функциональных резервов газотранспортных систем организма спортсмена [5, 8]. При этом используются гипоксические воздействия, различные по своей величине и продолжительности, которые в практической деятельности спортсменов применяются без учета их возрастных особенностей, что часто приво- дит к ухудшению не только спортивных результатов, но и функционального состояния спортсменов, «истощению» физиологических функций [12–14].

Цель исследования. Оценить изменения показателей сердечно-сосудистой системы спортсменов-пловцов различного возраста и квалификации при двухнедельном курсе нормобарической гипоксической тренировки.

Материалы и методы. В исследовании принимали участие 76 спортсменов мужского пола в возрасте 10–18 лет, занимающихся плаванием в центре спортивной подготовки и имеющих квалификацию от первого юношеского разряда до мастера спорта, прошедших предварительное медицинское обследование на базе Областного врачебно-физкультурного диспансера. На проведение исследования было получено добровольное согласие родителей и спортсменов.

В ходе обследования испытуемые были разделены на три группы: 10–12 лет – младшая возрастная группа; 13–15 лет – средняя и 17–18 лет – старшая возрастная группа. Исследуемые первой группы имели первый юношеский и третий взрослый разряды; второй группы – второй и первый взрослый разряды; третьей группы – статус кандидатов в мастера спорта и мастеров спорта. Стаж занятий в спортивной секции исследуемых спортсменов младшей возрастной группы составил 2–4 года; средней – от 3 до 6 лет; старшей – от 7 до 10 лет. Средние показатели массы тела в первой возрастной группе составили 40,5±2,7 кг, во второй возрастной группе – 53,9±3,1 кг, в третьей группе – 68,2±3,8 кг.

Первый блок исследований включал в себя изучение реакции сердечно-сосудистой системы пловцов на ступенчато возрастающую гипоксию и определение оптимальных режимов для проведения прерывистой нормобарической гипоксической тренировки (ПНГТ).

В рамках второго блока исследования проводилась двухнедельная нормобарическая гипоксическая тренировка и изучение влияния ПНГТ на сердечно-сосудистую систему.

Артериальное давление (Рs и Рd) определялось общепринятым методом Рива-Рочи в модификации Н.С. Короткова с использованием тонометра МТ-20 (США). Частота сердечных сокращений (HR) и уровень кислородного насыщения крови (SaО 2 ) измерялись пульсовым оксиометром SO 3 DX (США), модель Mini SpО 2 . Систолический (Qs) и минутный объем сердца (Q) определяли в соответствии с рекомендациями А.З. Колчинской [10], с учетом возрастных особенностей исследуемых.

Оценка показателей сердечно-сосудистой системы проводилась в покое, а также при выполнении стандартной физической нагрузки на велоэргометре, составляющей 70 % от должного максимального потребления кислорода (70 % max VО 2 ) [2, 5]. При этом средние показатели мощности нагрузки составляли: в младшей возрастной группе – 120–130 Вт, в средней – 140–150 Вт, в старшей – 200–210 Вт.

Нормобарическая гипоксия моделировалась с помощью гипоксикатора «Тибет-4» (Сертификат соответствия № РОСС US. ИМО4.АО4336 от 27.11.2003, Россия, г. Новосибирск).

ПНГТ проводилась в течение двух недель по схеме: 5-минутное дыхание гипоксической газовой смесью (ГГС) с 10 % содержанием кислорода с дальнейшим 5-минутным дыханием атмосферным воздухом. Сеанс включал в себя 6 повторений. Гипоксическая тренировка проводилась ежедневно в течение 14 дней без прекращения плановых плавательных нагрузок, которые соответствовали предсоревновательному периоду подготовки спортсменов.

Статистическая обработка данных для расчета средней величины показателей, ее ошибки и критерия достоверности (t) Стьюдента проводилась с использованием компьютерной программы Statistiсa 5.5, адаптированной для биологических исследований.

Результаты и обсуждение. Исходя из задач первого блока было проведено исследование по определению устойчивости спортсменов к различным режимам гипоксического воздействия (табл. 1).

При воздействии нормобарической гипоксии 18–15–13–10–8 % О 2 отмечались возрастные различия в поддержании необходимого уровня кислородного обеспечения организма со стороны сердечно-сосудистой системы пловцов 10–18 лет (табл. 1). Так, результаты исследования показали, что уровень систолического давления в покое у спортсменов младшей возрастной группы (контроль) достоверно ниже, чем в старшей группе (p≤0,001), однако находится в пределах возрастной нормы. Уровень диастолического артериального давления во всех возрастных группах практически не различается и находится в пределах возрастных физиологических норм.

Результаты исследования свидетельствуют, что до курса ПНГТ в состоянии относительного мышечного покоя наиболее высокие показатели минутного объема крови отмечаются в младшей возрастной группе, что, возможно, связано с повышенным уровнем метаболических процессов [9]. Относительно низкие показатели минутного объема крови, отмечающиеся у спортсменов старшей возрастной группы, вероятно, связаны с экономизацией деятельности сердечно-сосудистой системы в покое.

Частота сердечных сокращений и систолический объем сердца также имеют свои особенности: при сравнительно низкой частоте сердечных сокращений в старшей возрастной группе систолический объем крови достоверно превышает данные в младшей и средней возрастных группах (табл. 1). Во всех возрастных группах в состоянии мы- шечного покоя отмечалась низкая частота сердечных сокращений по сравнению с физиологическими нормами, что, по-видимому, является результатом высокой тренированности спортсменов и экономизации деятельности сердца [2, 9].

Оценка реакции основных показателей гемодинамики у пловцов при действии возрастающей гипоксической гипоксии (табл. 1) свидетельствует, что в младшей возрастной группе достоверное увеличение минутного объема крови происходит при дыхании ГГС с 10 % О 2 , а в старшей возрастной группе «порог» изменения гемодинамических показателей отмечается при дыхании ГГС с 13 % О 2 .

Возрастные особенности системной гемодинамики у пловцов при различных уровнях нормобарической гипоксии (M±m)

Таблица 1

|

s 5 н ^ ф к |

Содержание О 2 в газовой смеси, % |

|||||||||||

|

20,8 (контроль) |

13 |

10 |

8 |

|||||||||

|

10–12 лет |

13–15 лет |

17–18 лет |

10–12 лет |

13–15 лет |

17 – 18 лет |

10–12 лет |

13–15 лет |

17–18 лет |

10–12 лет |

13–15 лет |

17–18 лет |

|

|

к к Kt Pi К |

4 o' |

(bf 4 (bf о |

4 QO IT) |

Ub 4 oo |

oo^ Ch |

4 QO |

4 oo |

(bf 4 Ch oo |

4 oo |

4 |

4 oo |

4 (bf oo |

|

§ О |

с^ (bf 4 ОО ch |

оо, 4 |

Ub 4 о |

Ub 4 <4 |

41 (bf IT) |

(bT 4 |

(bf 4 |

4 IT) |

(bf 4 Ch |

Ch (bf 4 |

4 IT) |

4 QO IT) |

|

й к к ^ 1 О |

о 4 оо^ о |

о 4 Ch (bf о |

bf 4 о |

Ub 4 oo |

4 |

4 |

4 |

4 oo |

4 |

4 oo |

oo^ 4 oo |

4 oo |

Примечание. Различия достоверны по сравнению с при: * – p≤0,05; ** – p≤0,01.

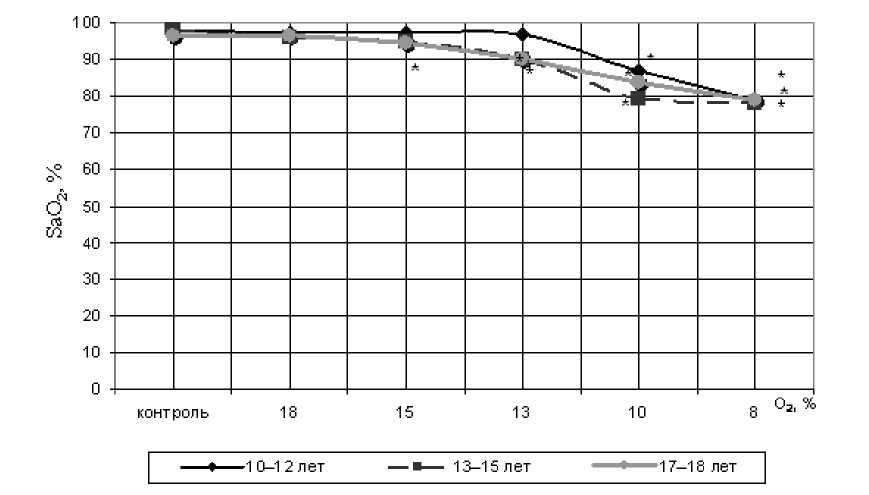

Результаты исследования показали, что при дыхании гипоксическими газовыми смесями насыщение крови О 2 у спортсменов-пловцов снижается в зависимости от содержания О 2 в гипоксической газовой смеси (рис. 1). Установлено, что выраженное снижение SaО 2 в средней и старшей возрастных группах происходит при дыхании ГГС с 15–13 % О 2 (p≤0,01), при этом уровень насыщения артериальной крови О 2 в младшей

При этом достоверное увеличение частоты сердечных сокращений в младшей возрастной группе происходит при дыхании ГГС с 10 % О 2 , тогда как в средней и старшей возрастных группах частота сердечных сокращений увеличивается при дыхании ГГС с 13 % О 2 . Сравнительно небольшой рост систолического объема крови отмечается в младшей возрастной группе. Эти данные свидетельствуют о сравнительно высокой реактивности гемодинамики при возрастающей гипоксии у пловцов старшей возрастной группы и относительно низкой реактивности у пловцов младшего возраста.

данными в контроле (дыхание атмосферным воздухом) возрастной группе остается на достаточно высоком уровне.

Дыхание ГГС с 10 % О 2 способствует существенному снижению SaО 2 во всех возрастных группах, причем в младшей возрастной группе SaО 2 сохраняется на более высоком уровне, а при дыхании ГГС 8 % О 2 SaО 2 во всех возрастных группах выравнивается, снижаясь примерно до одного уровня (рис. 1).

Рис. 1. Динамика насыщения артериальной крови кислородом у пловцов при различных режимах нормобарической гипоксии.

∗ – достоверность различий по сравнению с контролем при p≤0,05

Эти данные свидетельствуют, что при равных условиях в младшей возрастной группе имеет место более высокое сродство гемоглобина к кислороду, поскольку при снижении содержания О 2 во вдыхаемом воздухе до 15–10 % в группе пловцов 10–12 лет уровень оксигенации падает в меньшей степени, что является эффективной реакциией компенсации гипоксической гипоксии [1, 7].

Использование ступенчато возрастающей гипоксической нагрузки с различным содержанием кислорода в гипоксической газовой смеси привело к заключению о том, что воздействие ГГС с 13 % О 2 , являясь «пороговой» величиной, приводит к незначительным изменениям со стороны газотранспортных систем организма, а воздействие ГГС с 8 % О 2 является раздражителем, близким к критическому уровню напряжения всех кислородотранспортных систем организма, и поэтому было исключено как возможный режим для проведения прерывистой нормобарической гипоксической трениировки.

Таким образом, по результатам исследования был выбран оптимальный режим гипоксической тренировки, который предполагал использование ГГС с 10 % содержанием кислорода.

Известно, что по мере увеличения продолжительности гипоксических воздействий в органах и тканях происходят структурные изменения микроциркуляторного русла, характеризующиеся пролиферацией капилляров, увеличением площади их поверхности, снижением диффузионных расстояний для О 2 , существенно изменяются показатели системной гемодинамики [1, 7].

Данные проведенного исследования свидетельствуют, что показатели артериального давления и частоты сердечных сокращений в покое у спортсменов всех возрастных групп до курса ПНГТ соответствуют возрастным нормам. Показатели артериального давления, полученные во время стандартных физических нагрузок, говорят о нормотоническом типе реакции у спортсменов всех возрастных групп. При этом у спортсменов различных возрастных групп отмечаются особенности в реакции сердечно-сосудистой системы на стандартную нагрузку. Отмечается преимущественное увеличение систолического объема крови в старшей группе (p≤0,05) и увеличение показателей ЧСС в младшей возрастной группе (табл. 2). Результаты исследования свидетельствуют, что до курса прерывистой нормобарической гипоксической тренировки относительный минутный объем кро- вообращения при стандартных нагрузках закономерно увеличивается: в младшей возрастной группе – в 2,5 раза (p≤0,05), в средней – в 3,5 раза (p≤0,05) и у старших спортсменов – в 3,8 раза (p≤0,05). При этом высокий уровень показателей относительного минутного объема крови в старшей возрастной группе сопровождается существенным увеличением систолического объема и частоты сердечных сокращений по сравнению с другими группами. При физических нагрузках динамика изменений систолического и диастолического давления практически не отличается от данных, отмеченных в группах до проведения курса прерывистой нормобарической гипоксической тренировки.

Таблица 2

Изменения системной гемодинамики у пловцов в покое и после стандартной физической нагрузки до и после двухнедельного курса ПНГТ с 10 % содержанием О 2 в ГГС (M±m)

|

Показатели |

10–12 лет |

13–15 лет |

17–18 лет |

||

|

Ps, мм рт. ст. |

до ПНГТ |

в покое |

106,6±2,8 |

116,5±1,3 |

121,4±2,6 |

|

после нагрузки |

140,2±5,5*** |

132,6±3,4*** |

168,3±7,0*** |

||

|

после ПНГТ |

в покое |

106,3±1,2 |

111,5±1,4 |

121,6±3,1 |

|

|

после нагрузки |

140,2±5,3*** |

130,3±2,8*** |

156,6±2,1*** |

||

|

Pd, мм рт. ст. |

до ПНГТ |

в покое |

61,4±2,9 |

65,3±1,1 |

60,3±1,4 |

|

после нагрузки |

59,8±2,0 |

60,6±1,9* |

55,3±1,8* |

||

|

после ПНГТ |

в покое |

60,2±1,9 |

62,3±2,3 |

61,3±3,0 |

|

|

после нагрузки |

60,2±2,3 |

60,3±2,5 |

53,3±3,0 |

||

|

HR, уд./мин |

до ПНГТ |

в покое |

72,7±3,5 |

60,1±2,3 |

56,3±2,1 |

|

после нагрузки |

168,8±4,0*** |

161,7±3,4*** |

172,5±3,5*** |

||

|

после ПНГТ |

в покое |

69,3±0,6 |

62,8±1,3 |

52,0±3,2 |

|

|

после нагрузки |

160,2±3,6*** |

154,3±3,0*** |

160,4±4,3***# |

||

|

Qs, мл |

до ПНГТ |

в покое |

39,8±3,1 |

43,5±2,7 |

58,1±1,5 |

|

после нагрузки |

50,9±3,4* |

55,1±1,9** |

97,5±6,9*** |

||

|

после ПНГТ |

в покое |

40,6±2,3 |

45,9,±3,2 |

60,8±2,1 |

|

|

после нагрузки |

52,1±4,3* |

52,4±2,3* |

80,4±3,6***# |

||

|

Q, мл/(мин∙кг) |

до ПНГТ |

в покое |

77,5±14,0 |

56,1±5,3 |

60,4±2,7 |

|

после нагрузки |

194,2±17,1*** |

196,0±10,2*** |

230,7±15,8*** |

||

|

после ПНГТ |

в покое |

78,7±4,9 |

58,7±3,2 |

61,5±3,3 |

|

|

после нагрузки |

189,5±27,1** |

168,7±7,1***# |

175,4±16,9***## |

||

Примечание. * – p≤0,05; ** – p≤0,01; *** – p≤0,001 – достоверность различий по сравнению с покоем; # – p≤0,05; ## – p≤0,01 – достоверность различий по сравнению с данными до ПНГТ.

После курса ПНГТ существенных изменений системной гемодинамики в состоянии относительного мышечного покоя не отмечается во всех исследуемых группах. Однако полученные данные свидетельствуют, что после курса ПНГТ наиболее выраженные изменения системной гемодинамики при стандартных физических нагрузках отмечаются в старшей возрастной группе. Так, при стандартной физической нагрузке уровень минутного объема кровообращения закономерно увеличивается во всех возрастных группах (табл. 2), однако количественно его уровень оказался сниженным по сравнению с контролем (до курса ПНГТ) на 7,6 % в младшей возрастной группе, на 13,9 и 23,9 % (p≤0,05) соответственно у спортсменов средней и старшей возрастных групп, что указывает на положительное влияние курса прерывистой нормобарической гипоксической тренировки на показатели сердечно-сосудистой системы.

Во всех возрастных группах отмечена тенденция к снижению частоты сердечных сокращений при стандартной нагрузке, наиболее выраженная в старшей возрастной группе (на 12 уд./мин, p≤0,05), при этом известно, что снижение уровня компенсаторноприспособительных реакций при стандартных физических нагрузках свидетельствует об «экономизации» функций сердечно-сосудистой системы [9, 12].

Заключение. Полученные в исследовании данные свидетельствуют о том, что показатели сердечно-сосудистой системы спортсменов-пловцов в состоянии относительного мышечного покоя соответствуют физиологической норме, при этом отмечается «экономизация» показателей гемодинамики, наиболее выраженная в старшей возрастной группе. Однократное гипоксическое воздействие с постепенным снижением концентрации кислорода во вдыхаемой смеси сопровождается более выраженными изменениями центральной гемодинамики у пловцов старшей возрастной группы по сравнению с группой пловцов младшего возраста. Двухнедельный курс ПНГТ не приводит к значительным изменениям показателей гемодинамики в состоянии относительного мышечного покоя. Сравнительно низкий уровень минутного объема кровообращения и частоты сердечных сокращений при стандартных физических нагрузках (70 % max VО2) после курса прерывистой нормобарической гипоксической тренировки приводит к заключению о снижении реактивности и повышении экономичности системной гемодинамики у спортсменов, более выраженных в старшей возрастной группе. Основываясь на полученных данных, можно рекомендовать к использованию ПНГТ как средства для повышения функциональных возможностей сердечнососудистой системы спортсменов-пловцов.

-

1. Балыкин М. В. Механизм кислородного обеспечения организма спортсменов в покое и при физических нагрузках максимальной мощности / М. В. Балыкин, Е. Д. Пупырева // Ульяновский медико-биологический журн. – 2013. – № 1. – С. 124–130.

-

2. Белоцерковский P. Б. Эргометрические и кардиологические критерии физической работоспособности у спортсменов / Р. Б. Белоцерковский. – М. : Советский спорт, 2005. – 312 с.

-

3. Бочаров М. И. Реакция гемодинамики человека на разные по величине гипоксические воздействия / М. И. Бочаров // Ульяновский медикобиологический журн. – 2012. – № 3. – С. 138–145.

-

4. Ванюшин Ю. С. Адаптация сердечной деятельности и состояние газообмена у спортсменов к физической нагрузке / Ю. С. Ванюшин, Ф. Г. Ситдиков // Физиология человека. – 1997. – Т. 23, № 4. – С. 69–73.

-

5. Волков Н. И. Кислородный запрос и вентиляционная стоимость мышечной работы / Н. И. Волков, Н. Д. Алтухов, С. В. Козырь // Вопр. экспериментальной и клинической физиологии дыхания : сб. науч. тр. – Тверь : Тверской гос. ун-т, 2007. – С. 64–73.

-

6. Воротникова М. В. Реакции сосудов микрогемоциркуляции в головном мозге при физических нагрузках / М. В. Воротникова, Ю. Ф. Зерка-лова, М. В. Балыкин // Ульяновский медикобиологический журн. – 2012. – № 1. – С. 89–94.

-

7. Изменения кислотно-основного состояния крови при гипоксии различного генеза / М. В. Балыкин [и др.] // В мире научных открытий. – Красноярск : Научно-инновационный центр, 2012. – № 2. – С. 23–26.

-

8. Интервальная гипоксическая тренировка в подготовке пловцов высокой квалификации / Н. Ж. Булгакова [и др.] // Международная конф. по физиологии мышечной деятельности. – М., 2000. – С. 33.

-

9. Карпман В. Л. Сердечно-сосудистая система и транспорт кислорода при мышечной рабо-

те / В. Л. Карпман. – М. : ЦОЛИФК, 1985. – 32 с.

-

10. Колчинская А. З. Интервальная гипоксическая тренировка в спорте высших достижений / А. З. Колчинская // Спортивная медицина. – 2008. – № 1. – С. 9–24.

-

11. Колчинская А. З. Недостаток кислорода и возраст / А. З. Колчинская. – Киев : Наукова думка, 1964. – 336 с.

-

12. Меерсон Ф. З. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам / Ф. З. Меер-сон, М. Г. Пшенникова. – М. : Медицина, 1988. – 256 с.

-

13. Меерсон Ф. З. Адаптация к периодической гипоксии в терапии и профилактике / Ф. З. Ме-ерсон, В. П. Твердохлиб, Б. А. Фролов. – М. : Наука, 1989. – 70 с.

-

14. Пшенникова М. Г. Роль генетических особенностей организма в адаптации к гипоксии / М. Г. Пшенникова // Патогенез. – 2008. – Т. 6, № 3. – С. 82–83.

-

15. Сагидова С. А. Влияние гипоксической нагрузки на изменения микроциркуляторного русла в различных отделах сердца крыс / С. А. Саги-дова, М. В. Балыкин // Ульяновский медико-биологический журн. – 2012. – № 1. – С. 82–88.

Список литературы Возрастные изменения показателей гемодинамики у спортсменов в процессе использования прерывистой нормобарической гипоксии

- Балыкин М. В. Механизм кислородного обеспечения организма спортсменов в покое и при физических нагрузках максимальной мощности/М. В. Балыкин, Е. Д. Пупырева//Ульяновский медико-биологический журн. -2013. -№ 1. -С. 124-130.

- Белоцерковский P. Б. Эргометрические и кардиологические критерии физической работоспособности у спортсменов/Р. Б. Белоцерковский. -М.: Советский спорт, 2005. -312 с.

- Бочаров М. И. Реакция гемодинамики человека на разные по величине гипоксические воздействия/М. И. Бочаров//Ульяновский медико-биологический журн. -2012. -№ 3. -С. 138-145.

- Ванюшин Ю. С. Адаптация сердечной деятельности и состояние газообмена у спортсменов к физической нагрузке/Ю. С. Ванюшин, Ф. Г. Ситдиков//Физиология человека. -1997. -Т. 23, № 4. -С. 69-73.

- Волков Н. И. Кислородный запрос и вентиляционная стоимость мышечной работы/Н. И. Вол-ков, Н. Д. Алтухов, С. В. Козырь//Вопр. экспериментальной и клинической физиологии дыхания: сб. науч. тр. -Тверь: Тверской гос. ун-т, 2007. -С. 64-73.

- Воротникова М. В. Реакции сосудов микрогемоциркуляции в головном мозге при физических нагрузках/М. В. Воротникова, Ю. Ф. Зеркалова, М. В. Балыкин//Ульяновский медико-биологический журн. -2012. -№ 1. -С. 89-94.

- Изменения кислотно-основного состояния крови при гипоксии различного генеза/М. В. Балыкин [и др.]//В мире научных открытий. -Красноярск: Научно-инновационный центр, 2012. -№ 2. -С. 23-26.

- Интервальная гипоксическая тренировка в подготовке пловцов высокой квалификации/Н. Ж. Булгакова [и др.]//Международная конф. по физиологии мышечной деятельности. -М., 2000. -С. 33.

- Карпман В. Л. Сердечно-сосудистая система и транспорт кислорода при мышечной работе/В. Л. Карпман. -М.: ЦОЛИФК, 1985. -32 с.

- Колчинская А. З. Интервальная гипоксическая тренировка в спорте высших достижений/А. З. Колчинская//Спортивная медицина. -2008. -№ 1. -С. 9-24.

- Колчинская А. З. Недостаток кислорода и возраст/А. З. Колчинская. -Киев: Наукова думка, 1964. -336 с.

- Меерсон Ф. З. Адаптация к стрессовым ситуациям и физическим нагрузкам/Ф. З. Меерсон, М. Г. Пшенникова. -М.: Медицина, 1988. -256 с.

- Меерсон Ф. З. Адаптация к периодической гипоксии в терапии и профилактике/Ф. З. Ме-ерсон, В. П. Твердохлиб, Б. А. Фролов. -М.: Наука, 1989. -70 с.

- Пшенникова М. Г. Роль генетических особенностей организма в адаптации к гипоксии/М. Г. Пшенникова//Патогенез. -2008. -Т. 6, № 3. -С. 82-83.

- Сагидова С. А. Влияние гипоксической нагрузки на изменения микроциркуляторного рус-ла в различных отделах сердца крыс/С. А. Сагидова, М. В. Балыкин//Ульяновский медико-био-логический журн. -2012. -№ 1. -С. 82-88.