Возрастные изменения вегетативного баланса и липидов крови у лиц умственного труда

Автор: Игнатьев Данила Игоревич, Рыжов Анатолий Яковлевич, Белякова Евгения Александровна, Платонов Андрей Викторович

Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология @bio-tversu

Рубрика: Физиология труда

Статья в выпуске: 2, 2017 года.

Бесплатный доступ

Проанализированы изменения вариабельности ритма сердца у преподавателей. Отмечена взаимосвязь временных и частотных параметров с показателями липидограммы, которые подтверждаются снижением высокочастотных и ростом низкочастотных колебаний, что связано с изменением вегетативного баланса.

Ритм сердца, липидограмма, вегетативный гомеостаз, преподаватели

Короткий адрес: https://sciup.org/146278251

IDR: 146278251 | УДК: 616.12

Текст научной статьи Возрастные изменения вегетативного баланса и липидов крови у лиц умственного труда

Введение. В организме в ответ на изменение внутренних или внешних условий существования возникает серия приспособительных реакций, направленных на обеспечение защиты. При адаптивных реакциях на любое воздействие активируются адаптивные возможности организма, что ведет к изменению уровня целого ряда веществ, характеризующейся изменчивостью в широких диапазонах. С позиций представлений о гомеостазе, процессы метаболизма организованы в гомеостатическую систему, согласованное функционирование которой связано с адаптацией организма к различным воздействиям (Мустафина, 2004).

Метаболизм основных биоорганических соединений и изменение их концентраций связаны с обменными процессами в организме, что зависит от различных внешних и внутренних факторов. Отмечено, что уровень холестерина с возрастом возрастает, в то время как уровень липопротеидов низкой плотности и триглицеридов возрастает, достигая своего максимума к 50 годам (Alvarez, 1984). При этом содержание липопротеидов высокой плотности остается почти постоянным (Ackermann et al., 1959; Зуева, 2009). По мере возраста у лиц умственной сферы труда отмечена тенденция к усилению дислипидемии (Судакова, Панкрушина, 2011), в то время как у лиц занятых напряженным трудом, обнаружена склонность к гиперлипопротеинемии, которая может зависеть от возраста и стажа.

При изучении влияния липидов и липопротеидов на показатели вариабельности ритма сердца показана взаимосвязь уровня триглицеридов, липопротеидов низкой плотности и общей мощности спектра, отражающая текущее состояние нейрогуморального звена регуляции (Danev et al., 1997). Исследования Jadavji (2008) установили повышение содержания липопротеинов сыворотки при снижении активности симпатической нервной системы и рост активности парасимпатического звена нервной системы. До конца не изученным остается вопрос о возрастно-стажевых изменениях содержания фракций липопротеинов сыворотки, а также их корреляции с различными уровнями регуляции физиологических функций, прежде всего со стороны сердечно-сосудистой и нервной систем.

Цель - изучить взаимосвязь параметров вариабельности сердечного ритма и показателей липидного спектра сыворотки крови у лиц интеллектуального труда.

Методика. В исследовании приняли участие 50 испытуемых из числа преподавателей вуза, которые были отнесены к трем возрастным группам: 25-44 лет - молодая, 45-59 лет - средняя, 60-75 лет - пожилая. Экспериментальную группу составили женщины, чья профессиональная деятельность связана с умственными нагрузками, контрольную - лица, не занимающиеся преподавательским трудом.

Регистрация ритма сердечных сокращений осуществлялась в положении лежа при свободном дыхании в течении 5 минут с помощью реографа-полианализатора «РЕАН-ПОЛИ-6/12» при расположении ЭКГ электродов в 1 стандартном отведении. Анализ длительностей кардиоинтервалов, связанный с артефактами и нарушениями стационарности ритма, проведен с учетом рекомендаций Яблучанского и Мартыненко (2010). Изучение динамики колебаний кардиоинтервалов проведено с использованием методов линейной и нелинейной динамики, позволяющих оценить влияние регуляторных механизмов на сердечнососудистую систему со стороны регуляторных механизмов. Обработка включала расчет: 1) частоты сердечных сокращений (ЧСС, уд/мин), коэффициента вариации (Cv, %); 2) вариационного размаха (АХ, с), моду (Мо, с) и ее амплитуду (АМо, %), индекса напряжения (ИН, у.е.) и показателя активности регуляторных систем (ПАРС, баллы); 3) общей мощности спектра (ОЧ), абсолютных (мс2) и относительных (%) мощностей высокочастотного (ВЧ: 0,4-0,15 Гц), низкочастотного (НЧ: 0,15-0,04 Гц) и «очень» низкочастотного (ОНЧ: 0,04-0,003 Гц) диапазонов, индексов симпатовагусных соотношений (НЧ/ВЧ, у.е.). Для анализа длительных записей и их интерпретации использованы рекомендации, приведенные в работе Р.М. Баевского и Г.Г. Иванова (2003).

Биохимический анализ крови проводился с последующим исследованием компонентов липидного спектра: общий холестерин (ХС, ммоль/л), холестерин липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП, ммоль/л), холестерин липопротеидов низкой плотности (ХС ЛИНИ, ммоль/л), триглицериды (ТГ, ммоль/л). Содержание компонентов липидограммы определяли энзиматическим методом на автоанализаторе HITACHI (ООО «Вера», Тверь).

Статистическая обработка данных включала вычисление парамтеров дескриптивной статистики, а также использование корреляционного и регрессионного анализа в парном варианте с целью определения зависимости между изучаемыми параметрами. Компьютерная обработка проводилась с помощью программного пакета STATISTICA 6.0 (StatSoft).

Результаты и осбуждение. Нами были обнаружены достоверные корреляции только у лиц экспериментальной группы, чего не наблюдалось в контрольной (таблица).

Таблица

Корреляционная зависимость между показателями ритма сердца и липидного спектра крови в исследуемых группах

|

X |

ТГ |

ХЛПВП |

ХЛПНП |

|

|

Cv |

— |

0,624* |

— |

— |

|

АМо |

0,654** |

— |

— |

|

|

ВЧ, % |

-0,793** |

— |

— |

-0,761** |

|

НЧ, % |

— |

— |

0,561* |

— |

Примечание: обычный шрифт — данные контрольной группы, жирный « экспериментальной; «-» - отсутствие статистически значимых корреляций; * - р<0,05, ** - р<0,01.

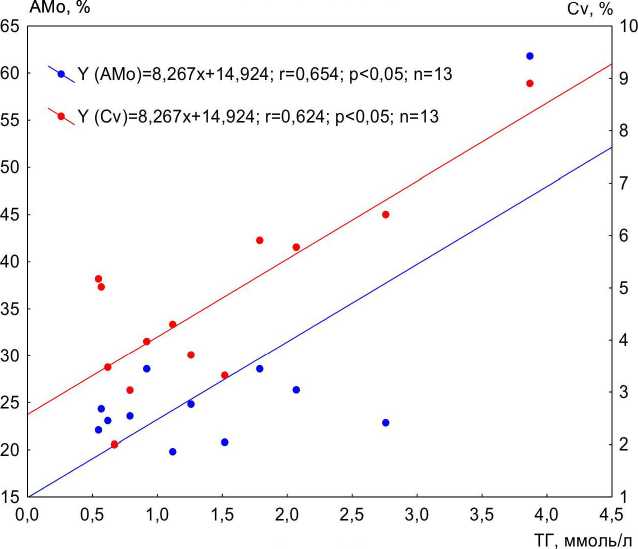

Разнонаправленное изменение ВЧ и НЧ частот и ихз вклад в регуляцию вариабельности ритма сердца можно связать с данными липидного спектра. Корреляция между ХЛПНП и ВЧ (р<0,01) демонстрирует, что по мере увеличения концентрации липопротеидов в плазме отмечается снижение влияния парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. Это подтверждают и данные связи с уровнем холестерина (р<0,01). Стоит отметить, что уровень ХЛПВП связан с относительной мощностью НЧ-диапазона (р<0,05). На наш взгляд, данную зависимость можно рассматривать как результат влияния на симпатическое звено регуляции, несмотря на то, что статистически значимых связей ХЛПВП с возрастом не выявлено. Взаимосвязь между содержанием в плазме ТГ и АМо (р<0,05), а также ТГ и Cv (р<0,05) показывает, что в данном случае возможно ожидать изменений со строны вегетативного гомеостаза, прежде всего, симпатического и парасимпатического отделов, а также высших отделов регуляции (рисунок). По мнению Захаровой и Михайлова

(2004) данный рост может быть связан с увеличением активности надсегментарных структур, что может приводить к увеличению активности симпатического отдела вегетативной нервной системы. Увеличение уровня ТГ подтверждается результатами у испытуемых с избыточной массой тела, что связанное также с повышенным тонусом симпатической нервной системы (Jadavji, 2008). Можно предположить, что колебания уровня ТГ в плазме могут влиять на возрастные изменения вегетативного баланса.

Рисунок. Регрессионная зависимость АМо и Cv (ордината) от уровня ТГ (абсцисса) у испытуемых группы сравнения

В исследованиях Т. Koskinen (2014) с учетом специфики труда отмечено, что изменения со стороны регуляции вариабельности ритма сердца связаны с возрастной динамикой ХЛПНП и ТГ, что наиболее проявляется у лиц среднего возраста. Можно предположить, что изменения баланса ХЛПНП и ХЛПВП можно рассматривать как фактор, опосредованно влияющий на вегетативную нервную систему, обеспечивающий возрастные изменения адаптационных механизмов регуляции у преподавателей вуза. Известно, что накопление холестерина в просвете кровеносных сосудов, подверженное возрастным колебаниям, способствует нарушению кровотока. При этом выявленное снижение скоростных параметров мозгового кровотока в пожилом возрасте можно расценивать как причину, приводящую к вертебро-базилярной недостаточности (Игнатьев, 2015). Мы предполагаем, что по мере возраста артериальные сосуды начинают усиленно работать, выступая в роли защитного механизма, не позволяющего приводить к накоплению холестерина. При этом такая усиленная работа вполне может приводить к снижению их нормальной активности в пожилом возрасте, что подтверждают данные корреляции. Этот может являться косвенным подтверждением того, что в пожилом возрасте наблюдается нарушение вегетативной регуляции.

Активность сердечно-сосудистого подкоркового нервного центра, изменяется с возрастом (г=-0,886, р <0,01), что свидетельствует об уменьшении активности надсегментарного звена регуляции, влияние которого опосредовано через гуморально-метаболические эффекты. Взаимосвязи ОНЧ/ОЧ с НЧ (г=-0,785, р <0,01) и с НЧ/ВЧ (г=-0,701, р<0,05) с одной стороны отражают снижение активности симпатического отдела вегетативной нервной системы, с другой -приводят к уменьшению влияния на блуждающий нерв. При этом отмеченное увеличение симпатической активности можно рассматривать как направленное на восстановление гомеостаза. В этом случае, высшие звенья регуляции, и сердечно-сосудистый центр в частности, можно рассматривать как структуры, обеспечивающие экономичность и эффективность расходования функциональных резервов организма.

Заключение. Выявленные особенности изменений ритма сердца у преподавателей вуза характеризуются четко выраженным снижением высокочастотных колебаний, при этом напряжение напрямую связано с изменением баланса со стороны вегетативной нервной системы. Взаимосвязь временных и частотных параметров с показателями липидограммы сыворотки свидетельствует об участии в гуморальной регуляции сердечной деятельности.

Список литературы Возрастные изменения вегетативного баланса и липидов крови у лиц умственного труда

- Баевский Р.М., Иванов Г.Г. 2003. К вопросу о формализации заключений по результатам анализа сердечного ритма//Функциональная диагностика. № 2. С. 89-93.

- Захарова Н.Ю., Михайлов В.П. 2004. Физиологические особенности вариабельности ритма сердца в разных возрастных группах//Вестн. аритмологии. № 36. С. 23-26.

- Зуева Л.П. 2009. Липидный спектр сыворотки крови и полиморфизм генов-кандидатов дислипидемии в пожилом и старческом возрасте: дис. … канд. мед. наук. Уфа, 2009. 213 с.

- Игнатьев Д.И. 2015. Возрастная характеристика ритма сердца и состояния мозговых сосудов с учетом результатов анализа крови у преподавателей вуза: дис. … канд. биол. наук. Тверь. 110 с.

- Мустафина О.Е. 2004. Анализ предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям у городских жителей по показателям липидного гомеостаза крови и полиморфизму генов-кандидатов: дис. … д-ра биол. наук. Уфа. 536 с.

- Судакова Е.С., Панкрушина А.Н. 2011. Изучение биохимических показателей обмена липидов у преподавателей вуза//Вестн. ТвГУ. Сер.: Биология и экология. Вып. 21, № 2. С. 68-73.

- Яблучанский Н.И., Мартыненко А.В. 2010. Вариабельность сердечного ритма: в помощь практическому врачу. Харьков. 131 с.

- Ackermann P.G., Toro G., Toro J., Kheim T., Kountz W.B. 1959. Blood lipids in young and old individuals//Clinical Chemistry. Vol. 5, № 2. P. 100-105.

- Alvarez C., Orejas A., Gonzalez S., Diaz R., Colomo L. 1984. Reference intervals for serum lipids, lipoproteins, and apoproteins in the elderly//Clinical Chemistry. Vol. 30, № 3. P. 404-406.

- Danev S., Nikolova R., Kerekovska M., Svetoslavov S. 1997. Relationship between heart rate variability and hypercholesterolaemia//Centr. eur. J. publ. Hlth. № 3. P. 143-146.

- Jadavji R.K. 2008. Obesity, fatty liver and the putative role of the sympathetic nervous system: a review//Calicut Medical J. Vol. 6, № 1. P. 1-30.

- Koskinen T. 2014. Heart rate variability in young adults. Turku: Medica Odontologica. 78 p.