Возрастные особенности активности ритмов головного мозга и психофизических способностей юных спортсменов

Автор: Харитонова Л.Г., Антипова О.С.

Журнал: Человек. Спорт. Медицина @hsm-susu

Рубрика: Интегративная физиология

Статья в выпуске: 42 (301), 2012 года.

Бесплатный доступ

Научное исследование направлено на изучение психофизического состояния юных спортсменов 9-16 лет в условиях относительного покоя.

Детско-юношеский спорт, биоэлектрическая активность головного мозга, мониторинг психофизического состояния

Короткий адрес: https://sciup.org/147153030

IDR: 147153030 | УДК: 612.01+616.12+796.01

Текст научной статьи Возрастные особенности активности ритмов головного мозга и психофизических способностей юных спортсменов

Анализ научно-методической литературы позволяет заключить, что возрастные закономерности развития биоэлектрической активности ритмов головного мозга и их взаимосвязь с психофизическими показателями изучены фрагментарно, преимущественно у школьников, не занимающихся спортом или с отклонениями в состоянии здоровья [1, 6, 7].

Встречаются единичные сведения о комплексных научных исследованиях, раскрывающих особенности психофизического состояния юных спортсменов разных возрастных групп с учетом биоэлектрической активности ритмов головного мозга в условиях относительного покоя [5, 6, 8]. Недостаточность научной информации по проблеме затрудняет осуществление своевременной коррекции тренировочного процесса на ранних этапах «спортивного» онтогенеза. Нами сделано предположение, что изучение и выявление особенностей интеграции биоэлектрической активности ритмов головного мозга с психофизическим состоянием организма юных спортсменов разных возрастных групп могут служить основой для оптимизации учебно-тренировочного процесса и уточнения критериев при отборе детей в определенные виды спорта.

Цель исследования. Теоретическое и экспериментальное обоснование комплексной методики мониторинга психофизиологического состояния юных спортсменов 9–16 лет (с учетом активности ритмов головного мозга и специфики избранного вида спорта).

Задачи исследования

-

1. Провести сравнительный анализ биоэлектрической активности ритмов головного мозга в условиях относительного покоя у школьников 9–16 лет, занимающихся и не занимающихся спортом.

-

2. Изучить и выявить возрастные особенности психофизического состояния юных спортсменов 9–16 лет циклических и ациклических видов спорта с учетом биоэлектрической активности ритмов головного мозга.

-

3. На основе выявленных возрастных закономерностей теоретически и экспериментально обосновать структуру методики мониторинга психофизического состояния юных спортсменов 9–16 лет.

Организация исследования . Исследование осуществлялось на базе НИИ деятельности в экстремальных условиях СибГУФК. Проведена серия поисковых экспериментов. В основном эксперименте приняли участие 136 спортсменов 9–16 лет циклических и ациклических видов спорта, регулярно занимающихся спортом в режиме детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) г. Омска. Проведение тестирования осуществлялось с разрешения родителей школьников, под контролем врачей функциональной диагностики. Контрольную группу составили 80 учащихся 9–16 лет с традиционным двигательным режимом на уроках физической культуры.

Методы исследования

-

1. Анализ и обобщение данных научно-методической литературы по проблеме исследования.

-

2. Психофизиологические методы.

-

2.1. Мониторинг биоэлектрической активности ритмов головного мозга юных спортсменов в условиях покоя осуществлялся с использованием АПК «БОСЛАБ» (ИМБиБ СО РАМН, г. Новосибирск; регистрационное удостоверение МЗ РФ № 29/03010300/0230-00, сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ79.В55020). Для записи биопотен-

-

- циалов мозга применялся биполярный монтаж электродов, расположенных согласно международной схеме «10–20» при закрытых глазах; два миографических электрода располагались на лбу (venter frontalis) как контроль артефактов. Обработка данных осуществлялась с помощью преобразования Фурье. Анализировалась относительная мощность в альфа-, бета-, тета-диапазонах (в %) по отношению к общей мощности спектра; рассчитывался индекс внимания – показатель тета/бета соотношения.

-

2.2. Изучение особенностей психофизических способностей юных спортсменов осуществлялось с помощью АПК «НС-ПсихоТест» (ООО «Нейрософт», г. Иваново), имеющий нормативную систему, встроенную в комплекс, который позволяет выявить уровень психофизического состояния учащихся.

-

3. Результаты исследования обработаны статистически. Оценка достоверности различий сред-

- них значений показателей осуществлялась по t-критерию Стьюдента. Для изучения темпов прироста (в %) изучаемых показателей от одной возрастной группы до другой использовалась методика S. Brody [2].

В частности, изучены подвижность и уравновешенность нервных процессов, психомоторные способности: простая (ПЗМР) и сложные (СЗМР), сенсомоторные реакции (реакции различения и выбора), реакция на движущейся объект (РДО), определение критической частоты световых мельканий (КЧСМ); диагностика и оценка концентрации и устойчивости внимания и уровня помехоустойчивости. Исследование проведено в условиях относительного покоя, в первой половине дня.

Результаты исследования и их обсуждение . Для решения поставленных задач были сформированы 4 возрастные группы спортсменов в соответствии с требованиями международных стандартов исчисления хронологического возраста человека по десятичной системе на день обследования [3]: 1-я группа – 9–10 лет (n = 27), 2-я группа – 11–12 лет (n = 39), 3-я – 13–14 лет (n = 37), 4-я – 15–16 лет (n = 33).

В результате исследования в условиях покоя выявлены достоверные различия спектрального распределения относительных мощностей, в частности, в альфа-, бета-, тета-диапазонах у школьников 9–16 лет, занимающихся и не занимающихся спортом (табл. 1).

Согласно данным ряда авторов, следствием гетерохронии развития коры головного мозга и корковых образований являются особенности организации состояния спокойного бодрствования на разных этапах индивидуального развития человека [1, 7, 8].

Для состояния покоя характерно преобладание мощности альфа-ритма, соответствующее состоянию спокойного бодрствования, обеспечивающего благоприятный фон для адаптации ЦНС к разного вида деятельности. При повышении уровня

Таблица 1

Показатели биоэлектрической активности ритмов головного мозга у школьников 9–16 лет, занимающихся и не занимающихся спортом (Х ± δ)

|

№ п/п |

Показатели |

Возрастные группы |

Достоверность различий |

||||

|

I |

II |

III |

IV |

||||

|

9–10 |

11–12 |

13–14 |

15–16 |

||||

|

1 |

а -ритм (%) |

Не заним. спортом (n = 80) |

39,8 ± 3,8 |

48,5 ± 7,3 |

57,2 ± 6,9 |

63,2 ± 5,1 |

1/2***, 1/3 ° , 1/4 ° , 2/3***, 2/4 ° , 3/4 ° |

|

Заним. спортом (n = 136) |

33,0 ± 6,4" |

34,0 ± 5,9" |

38,0 ± 6,9" |

59,9 ± 9,5 |

1/3***, 1/4 ° , 2/3***,2/4 ° , 3/4 ° |

||

|

2 |

в -ритм (%) |

Не заним. спортом |

20,1 ± 3,7 |

20,8 ± 2,2 |

19,7 ± 3,1 |

18,6 ± 1,9 |

– |

|

Заним. спортом |

21,0 ± 5,1 |

26,0 ± 7,2" |

26,0 ± 6,9" |

20,0 ± 4,2 |

1/2***, 1/3***, 1/4 ° , 2/3**, 2/4 ° |

||

|

3 |

9 -ритм (%) |

Не заним. спортом |

40,1 ± 6,9 |

30,7 ± 6,3 |

23,1 ± 4,8 |

18,3 ± 3,9 |

1/2**, 1/3 ° , 2/4 ° , 3/4 ° |

|

Заним. спортом |

46,0 ± 7,9• |

40,0 ± 7,3" |

36,0 ± 6,4" |

20,1 ± 4,4 |

1/2***, 1/3 ° , 1/4 ° , 2/3**, 2/4 ° , 3/4 ° |

||

|

4 |

θ/β ср. зн. |

Не заним. спортом |

2,04 ± 1,1 |

1,5 ± 1,0 |

1,2 ± 0,5 |

0,70 ± 0,1 |

1/3**, 1/4 ° , 2/3*, 2/4***, 3/4*** |

|

Заним. спортом |

2,0 ± 0,5 |

1,5 ± 0,5 |

1,4 ± 0,4 |

1,0 ± 0,1" |

1/2***, 1/3 ° , 1/4 ° , 2/4 ° , 3/4 ° |

||

Примечания: а) межгрупповые различия: 1/2 – достоверные различия между 1-й и 2-й группами; 1/3 – между 1-й и 3-й группами; 1/4 – между 1-й и 4-й группами; 2/3 – между 2-й и 3-й группами; 2/4 – между 2-й и 4-й группами; 3/4 – между 3-й и 4-й группами;

-

б) уровни значимости (межгрупповые) *р < 0,1; **р < 0,5; ***р < 0,01; ° р < 0,001;

-

в) различия между группами спортсменов и не спортсменов: • р < 0,1; ^р < 0,5; 'р < 0,01; "р < 0,001.

Интегративная физиология

бодрствования активность альфа-ритма снижается и увеличивается мощность бета-ритма, способствующего высокой степени внимания, сопряженного с эмоциональным возбуждением. Показателем повышенного эмоционального возбуждения служит усиление тета-активности, отражающее активацию коры больших полушарий со стороны лимбической системы. Соотношение тета-ритма к бета-ритму является электроэнцефалографическим показателем концентрации внимания [1, 4].

Анализ биоэлектрической активности ритмов головного мозга в состоянии покоя выявил неоднозначность в распределении спектральных составляющих у школьников разного возраста, занимающихся и не занимающихся спортом (см. табл. 1).

Так, у школьников в возрасте от 9–10 до 11– 12 лет, занимающихся спортом, отмечается значительное уменьшение выраженности мощности альфа-ритма и увеличение тета-ритма по сравнению со школьниками, не занимающимися спортом, что связано, по мнению ряда авторов, с усилением активности лимбико-ретикулярных структур головного мозга, регулирующих эмоционально-волевую сферу детей (см. табл. 1) [1, 4, 5, 7]. Возраст школьников от 13–14 до 15–16 лет, занимающихся и не занимающихся спортом, характеризуется уменьшением доли мощности тета-ритма и стабилизацией альфа-ритма, однако изменения были выражены значительнее у юных спортсменов (см. табл. 1). Активность бета-ритма, а также величины показателя тета/бета соотношения у школьников, занимающихся спортом, от 9 до 16 лет, были выражены значительнее по сравнению со школьниками, не занимающихся спортом. Все эти изменения, на наш взгляд, свидетельствуют о совершенствовании мобилизационной готовности ЦНС и организма в целом юных спортсменов к выполнению психической или физической деятельности.

На наш взгляд, такая структурно-функциональная организация ритмов головного мозга у школьников в возрасте от 9–10 до 11–12 лет, занимающихся спортом, обусловлена спецификой тренировочных занятий, а также силой эмоционального переживания при соревновательной деятельности.

Темпы прироста величин относительных мощ- ностей в альфа-, бета-, тета-диапазонах у школьников 9–16 лет, занимающихся и не занимающихся спортом, представлены в табл. 2.

Согласно данным нейрофизиологических исследований, состояние относительного покоя – основы, на базе которой осуществляется поиск и переработка информации, как и другие функциональные состояния (от активного бодрствования до сна) характеризуются тесным взаимодействием коры головного мозга и различных подкорковых структур, что находит четкое отражение в характере биоэлектрической активности ритмов головного мозга, в частности альфа-, бета-, тета-ритмов. Выявление возрастной специфики состояния покоя как фона, при котором осуществляется деятельность, необходимо для оценки функциональных возможностей головного мозга детей и подростков на разных этапах развития [1, 4, 8, 11].

Анализ состояния относительного покоя школьников 9–16 лет, занимающихся и не занимающихся спортом, отражает общую закономерность в формировании биоэлектрической активности ритмов головного мозга, его созревание (см. табл. 2).

В результате исследования отмечены возрастные изменения у школьников 9–16 лет, занимающихся и не занимающихся спортом, проявляющиеся в значительном увеличении мощности альфа-ритма, его становлении, как доминирующего ритма, что в состоянии покоя отражает определенную степень организации функционального состояния головного мозга как фона, благоприятного для обеспечения избирательного и вместе с тем целостного реагирования головного мозга на комплекс внешних воздействий. Наряду с этим по мере созревания коры головного мозга у школьников, занимающихся и не занимающихся спортом, уменьшается относительная мощность тета-ритма, что свидетельствует о снижении повышенного психоэмоционального возбуждения.

Установлено, что темпы возрастных изменений «фоновой» биоэлектрической активности ритмов головного мозга у школьников, занимающихся спортом, были выражены значительнее по сравнению со школьниками, не занимающимися спортом (см. табл. 2).

Таблица 2

Темпы прироста (в %) относительной мощности ритмов головного мозга у школьников 9–16 лет, занимающихся и не занимающихся спортом

|

Показатели |

от 9–10 до 11–12 |

от 11–12 до 13–14 |

от 13–14 до 15–16 |

от 9–10 до 15–16 |

|

|

α -ритм (%) |

Не заним. спортом |

+20 |

+17 |

+10 |

+45 |

|

Заним. спортом |

+3 |

+11 |

+45 |

+58 |

|

|

β -ритм (%) |

Не заним. спортом |

+2 |

–3 |

–6 |

–8 |

|

Заним. спортом |

+21 |

0 |

–26 |

–5 |

|

|

θ -ритм (%) |

Не заним. спортом |

–27 |

–28 |

–23 |

–75 |

|

Заним. спортом |

–14 |

–11 |

–57 |

–78 |

|

|

θ/β ср. зн. |

Не заним. спортом |

–31 |

–22 |

–53 |

–98 |

|

Заним. спортом |

–29 |

–7 |

–33 |

–67 |

|

На наш взгляд, возраст от 13–14 до 15–16 лет у школьников, занимающихся спортом, можно признать сенситивным периодом в темпах формирования биоэлектрической активности ритмов головного мозга, так как определенная степень организации ритмов головного мозга, отражает наиболее благоприятное состояние корково-подкорковых взаимоотношений, обеспечивая целостное адаптивное реагирование ЦНС на внешние воздействия, в частности, на воздействие тренировочных и соревновательных нагрузок. Таким образом, адаптация ЦНС школьников от 13–14 до 15–16 лет, занимающихся спортом, отражает повышенную мобилизационную готовность организма к выполнению разного вида деятельности с оптимальным уровнем эмоционального возбуждения по сравнению со школьниками, не занимающимися спортом.

Для решения второй задачи, в частности, анализ результатов психофизического тестирования, характеризующих нейрофизиологический статус юных спортсменов, был изучен в четырех возрастных группах.

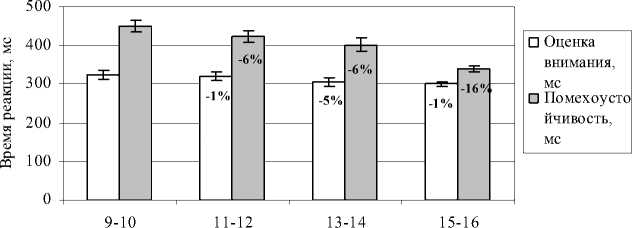

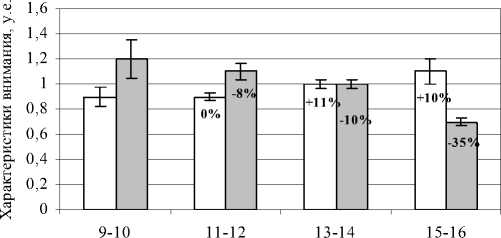

Подсчитаны темпы прироста. Темпы прироста изучаемых показателей психофизического состояния юных спортсменов 9–16 лет представлены на рис. 1–5 (в процентах) от возраста к возрасту.

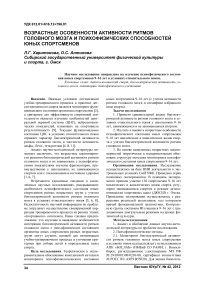

В ходе исследования выявлена положительная динамика совершенствования реагирующей способности, характеристик внимания у спортсменов в процессе возрастного развития (от 9–10 до 15–16 лет). Изучение сенсомоторных реакций выявило: уменьшение с возрастом времени, затрачиваемого на выполнение простых и сложных сенсомоторных реакций, что свидетельствует об оптимизации деятельности ЦНС (см. рис. 1).

Наибольший прирост показателей отмечается у спортсменов в возрасте от 13–14 до 15–16 лет, отражающий благоприятный период для развития и совершенствования уровня реагирующей способности.

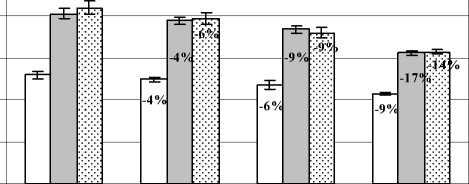

Разновидностью сенсомоторной реакции является реакция на движущийся объект (РДО). Анализ реакций на движущийся объект и стратегий реагирования выявил, что в рассматриваемых возрастных группах преобладает количество опережающих реакций (см. рис. 2).

Однако к 15–16 годам за счет снижения количества опережающих и запаздывающих реакций отмечается повышение количества точных реакций, что является наиболее благоприятным для оптимизации баланса нейромоторных процессов (см. рис. 2). Согласно мнению ученых, занятия спортом в большей мере оптимизируют баланс

ПЗМР , мс

СЗМР, мс (р. выбора)

СЗМР, мс (р. разл-я)

9-10 11-12 13-14 15-16

Возраст, лет

Рис. 1. Возрастная динамика абсолютных величин показателей простой и сложных сенсомоторных реакций и темпы их прироста (%)

9-10

11-12

13-14

15-16

Возраст, лет

Рис. 2. Возрастная динамика абсолютных величин показателей реакции на движущийся объект и темпы их прироста (%)

Интегративная физиология

активационно-тормозных процессов, улучшающих возможность произвольной регуляции проявления сенсорной и двигательной функции, что является непременным условием успешности спортивной деятельности [4, 9].

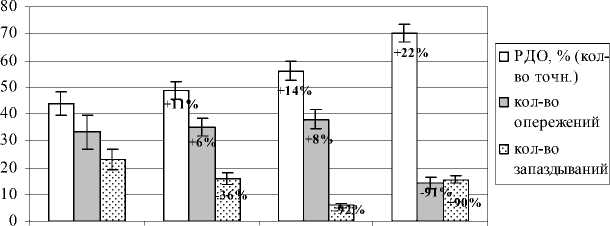

О высокой подвижности нервных процессов, положительно сказывающейся на увеличении уровня реагирующей способности, свидетельствует увеличение показателя критической частоты световых мельканий (КЧСМ) у юных спортсменов от 13–14 до 15–16 лет (см. рис. 3).

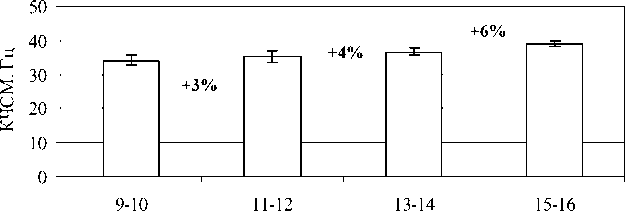

Анализ возрастной динамики показателей вни- мания и помехоустойчивости у юных спортсменов от 9–10 до 15–16 лет выявил уменьшение времени переработки информации ЦНС (см. рис. 4, 5).

Изменения были наиболее выражены у спортсменов в возрасте от 13–14 до 15–16 лет, что соответствует повышенной степени чувствительности при создании помех и общей работоспособности спортсменов, обеспечивая способность в течение длительного времени концентрировать внимание и выполнять заданную деятельность независимо от внешних условий. Совершенствование с возрастом организации активности ритмов головного мозга

Возраст, лет

Рис. 3. Возрастная динамика абсолютных величин показателей критической частоты световых мельканий и темпы их прироста (%)

Возраст, лет

Рис. 4. Возрастная динамика абсолютных величин показателей внимания и помехоустойчивости и темпы их прироста (%)

Устойчивость внимания, у.е

Концентрация внимания, у.е.

Возраст, лет

Рис. 5. Возрастная динамика абсолютных величин показателей устойчивости и концентрации внимания и темпы их прироста (%)

отражается в улучшении характеристик произвольного внимания [9].

Проведенные исследования отражают следующую закономерность: в процессе возрастного развития юных спортсменов, а также с ростом тренированности формируются и совершенствуются психофизические функции, расширяются функциональные возможности организма юных спортсменов, что характеризует состояние покоя как готовность к действию и свидетельствует о высокой степени развития ЦНС и успешной адаптации к чрезмерным тренировочным и соревновательным нагрузкам.

Заключение. Сравнительный анализ биоэлектрической активности ритмов головного мозга у школьников, занимающихся и не занимающихся спортом, выявил общую физиологическую закономерность, характеризующуюся в увеличении мощности альфа-ритма и уменьшении мощности тета-ритма в процессе возрастного развития, что отражает постепенное формирование и совершенствование структурно-функциональной организации электрической активности коры больших полушарий. Динамика изменений спектральной организации ритмов головного мозга была выражена интенсивнее у юных спортсменов, особенно в возрасте от 13–14 до 15–16 лет, по сравнению со школьниками, не занимающихся спортом.

Неравномерность темпов прироста в процессе «спортивного» онтогенеза отражают и психомоторные, нейродинамические показатели, характеризующиеся совершенствованием реагирующей способности, характеристик внимания к 15–16 годам, что обеспечивает более успешную адаптацию ЦНС и организма в целом к тренировочной и соревновательной деятельности, протекающей в строго регламентированных и эмоционально-стрессовых ситуациях, способствуя высокой спортивной результативности.

Возрастные периоды юных спортсменов от 9–10 до 11–12 лет требуют особого внимания и индивидуального подхода тренеров при планировании их тренировочных и соревновательных нагрузок, так как данный возраст связан с предъявлением чрезмерных нагрузок на детский организм.

Материалы проведенных исследований раскрывают необходимость в обосновании методики мониторинга психофизического состояния юных спортсменов разных возрастных групп с учетом биоэлектрической активности ритмов головного мозга, что позволит обосновать возрастные нормативные требования в соответствии с потенциаль- ными возможностями психофизического состояния юных спортсменов циклических и ациклических видов спорта, поиски спортивного таланта, а также дифференцированно подходить к коррекции учебно-тренировочного процесса.

Список литературы Возрастные особенности активности ритмов головного мозга и психофизических способностей юных спортсменов

- Алферова, В.В. Отражение возрастных особенностей функциональной организации мозга в электроэнцефалограмме покоя/В.В. Алферова, Д.А. Фарбер//Структурно-функциональная организация развивающегося мозга. -Л.: Наука, 1990. -С. 45-64.

- Вашляев, Б.Ф. Современное состояние физической культуры и спорта: проблемы и решения/Б. Ф. Вашляев//Теория и практика физической культуры. -2010. -№ 3. -С. 5-7.

- Годик, М.А. Спортметрология/М.А. Годик. -М.: Физкультура и спорт, 1988. -101 с.

- Дубровинская, Н.В. Реактивность тета-и альфа-диапазонов ЭЭГ при произвольном внимании у детей младшего школьного возраста/Н.В. Дубровинская, Р.И. Мачинская//Физиология человека. -Т. 28, № 5. -2002. -С. 15-20.

- Русалова, М. Н. Функциональная асимметрия мозга и амплитуда альфа -ритма/М.Н. Русалова//Журнал высшей нервной деятельности им. И. П. Павлова. -Вып. 3. -1998. -С. 391-395.

- Сологуб, Е.Б. ЭЭГ и психофизиологические показатели у спортсменов с различными стилями соревновательной деятельности/Е.Б. Сологуб//Физиология человека. -1993. -Т. 19, № 1. -С. 10-14.

- Фарбер, Д.А. Структурно-функциональная организация развивающегося мозга/Д. А. Фарбер, Л.К. Семенова, В.В. Алферова. -М.: Наука, 1990. -198 с.

- Фарбер, Д. А. Гетерогенность и возрастная динамика альфа-ритма электроэнцефалограммы/Д.А. Фарбер, Д.Ю. Вильдавский//Физиология человека. -1996. -Т. 22, № 5. -С. 5-12.

- Харевская, А.Ю. Выявление психологических и психофизиологических особенностей индивида, влияющих на выбор средств и методов занятий оздоровительной физкультурой/А.Ю. Харевская//Физическая культура индивида: сб. науч. тр./под ред. В.Д. Сонькина. -М., 1994. -С. 73-80.

- Шамшинова, А.М. Функциональные методы исследования в офтальмологии/А.М. Шамшинова, В.В. Волков. -М.: Медицина, 1999. -414 с.

- Toscani, M. Alpha waves: a neural signature of visual suppression/M. Toscani, T. Marzi, S. Righi. -Exp Brain Res., 2010. -С. 9-213.