Возрастные особенности антропометрических и функциональных показателей у больных с остеоартрозами

Автор: Сазонова Н.В., Щуров В.А.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3, 2008 года.

Бесплатный доступ

Проведено комплексное обследованы 638 больных женского и 176 мужского пола в возрасте от 16 до 75 лет с различными стадиями остеоартроза тазобедренного, коленного или голеностопного суставов. Обнаружено, что у больных с начальными стадиями заболевания с увеличением возраста до 40 лет наблюдается ряд адаптационно-компенсаторных изменений: происходит нормализация сниженного АД, увеличение скорости кровотока по задней большеберцовой артерии, увеличение скорости капиллярного кровотока в кожных покровах, сохраняется в полном объѐме сократительная способность мышц. Однако по мере прогрессирования заболевания и с дальнейшим увеличением возраста поражение распространяется на суставы обеих конечностей, снижаются показатели силы мышц и резервных возможностей сосудистого русла

Кровоснабжение конечностей, сила мышц, гипертензия, остеоартроз

Короткий адрес: https://sciup.org/142121118

IDR: 142121118

Текст научной статьи Возрастные особенности антропометрических и функциональных показателей у больных с остеоартрозами

Исследование возрастной динамики антропометрических и функциональных показателей пациентов с заболевания опорно-двигательной системы представляет интерес по ряду причин. Во-первых, на протяжении второй половины 20-го века произошло резкое увеличение размеров тела под влиянием акселерации, во-вторых, последние два десятилетия характеризовались существенным ухудшением качества жизни населения, в частности Курганской области. Эти факторы способствовали увеличению удельного веса заболеваний опорно-двигательной системы.

Болезни костно-мышечной системы находятся на четвертом месте по показателям распространенности (около 74 случаев на 1000 населения) после болезней системы кровообращения, дыхания и пищеварения [1]. Из всех дегенеративных заболеваний костно-мышечной системы 55 % приходится на остеоартроз. Остеоартроз – это группа заболеваний различной этиологии со сходными исходом, биологическими, морфологическими и клиническими про- явлениями, в основе которых лежит поражение всех компонентов сустава, в первую очередь хряща, а также субхондрального участка кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы, пери-артикулярных мышц [4]. Остеоартрозы нижних конечностей сопровождаются ограничением двигательной активности больных, появлением болей в покое и при функциональной нагрузке, что приводит к снижению сократительной способности мышц. У людей старше 70 лет поражения коленных суставов встречаются в 40 % случаев, ограничения в движении имеют 80 % больных, из них 25 % не могут справиться с основными ежедневными жизненными обязанностями, что является нередкой причиной инвалидизации [3, 6].

Цель исследования – количественно оценить возрастную динамику некоторых показателей опорно-двигательной системы у обследуемых с различными стадиями остеоартроза и оценить резервы функциональной адаптации мышц и кровоснабжения конечностей.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обследованы 638 больных женского и 176 больных мужского пола в возрасте от 16 до 75 лет с остеоартрозом тазобедренного (34 %), коленного (63 %) или голеностопного суставов (3 %). Большинство больных (55 %) имели первую, 39 % - вторую и 6 % - третью стадию поражения. Клинические проявления заболевания выявлялись на одной (18 %), а чаще - на обеих конечностях. С возрастом поражение охватывало все большее количество суставов конечностей и позвоночника.

Использовались методы антропометрии, определения системного (на уровне плеча) и регионарного (на уровне голени) артериального давления, лазерной флоуметрии кожных покровов стопы в покое и после трехминутной ишемической пробы (прибор фирмы «Transonic» США), ультразвуковой допплерографии артерий бедра, голени и стопы (прибор фирмы «Ангио-плюс» с датчиками на 4 и 8 мГц, Россия) и динамометрии с помощью специально разработанных нами стендов [5; 9].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

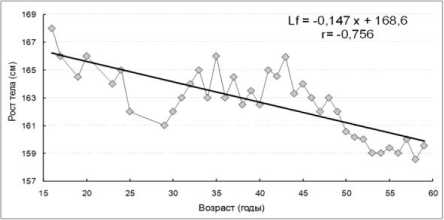

С увеличением возраста у больных снижались продольные размеры тела. Темп этого снижения, оцениваемый по угловому коэффициенту уравнения линейной регрессии возрастной динамики роста тела, составил у женщин -0,147 см в год (r=-0,756) и у мужчин –0,188 см в год (r =-0,456). Выявленный темп несколько больше темпа акселерации роста у девушек и юношей, имевшей место на протяжении 20-го века (за 80 лет наблюдений рост тела стал больше соответственно на 11 и 14 см, следовательно, темп акселерации равнялся 0,137 и 0,175 см в год) [2]. Это различие легко объясняется известным феноменом возрастного уменьшения высоты межпозвоночных дисков и деформации позвоночного столба.

На графике возрастной динамики роста женщин выявляется провал в районе 25-30 лет глубиной 3-5 см. Этот провал объясняется тем, что у обследуемых данной группы подростковый возраст приходился на неблагоприятные для экономики области 1990-1998 годы (рис. 1). У мужчин такого «провала» на графике динамики роста нет. Следует заметить, что размеры тела у обследуемых женского пола более чувствительны к нарушениям качества питания, начиная с периода но-ворожденности [7].

Рис. 1. Возрастная динамика продольных размеров тела у больных женского пола

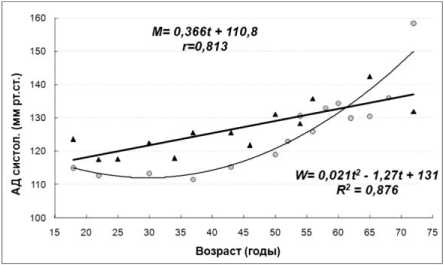

При анализе возрастной динамики системного артериального давления (АД) у больных с остеоартрозами до 40 лет было обнаружено его отставание от нормы (120 мм рт. ст). Такое отставание не является случайным. Ранее В.А. Холодковым и соавт. [7] было установлено, что у молодых здоро- вых женщин 20-30 лет уровень АД неуклонно снижался с 119 1,0 мм рт. ст. в 1994 году до 107 1,3 мм рт. ст. (p 0,001) в 1999 году, что связано с ухудшением социально-экономических условий жизни населения города Кургана. Такое снижение, по-видимому, сопровождалось развитием адаптационно-компенсаторных механизмов, способствующих поддержанию необходимого для функционирования организма уровня АД. Возрастное увеличение уровня АД у наших обследуемых старшего возраста за границы нормы мы расцениваем как проявление этой компенсаторной реакции, направленной на увеличение трансфузионного давления крови (рис. 2). При этом у женщин рост АД за границы нормы произошел относительно позднее, после окончания гормональной перестройки.

Регионарное систолическое АД на голени у больных было выше, чем на плече на 20 мм рт. ст. и также увеличивалось с возрастом (Pr = 0,797*t + 108,7; r = 0,890).

При анализе зависимости величины АД от стадии заболевания в подгруппах больных женщин с остеоартрозами одинакового возраста (от 40 до 60 лет) обнаружено, что систолическое и диастолическое давление при 1 стадии заболевания составляет 120 1,7 и 75 1,2 мм рт.ст. При второй стадии уровень АД существенно выше, по сравнению с первой: 129 2,0 (р 0,001) и 79 1,2 (р 0,05). У больных с третьей стадией остеоартроза ещё более высокие показатели АД – 133 3,2 и 89 2,3 мм рт. ст. Следовательно, рост АД происходит по мере возрастного уменьшения резервов адаптации, в том числе под влиянием заболевания опорнодвигательной системы.

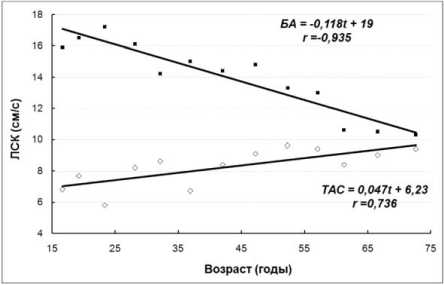

Рост системного и регионарного АД сопровождался снижением линейной скорости кровотока по бедренной артерии и повышением скорости кровотока по тыльной артерии стопы (рис. 3). На показатель линейной скорости кровотока наибольшее влияние оказывает изменение диаметра сосудистого русла [10]. При этом просвет сосудов эластического типа с возрастом, по мере утраты миогенного сосудистого тонуса, становится боль- ше, а просвет дистальных сосудов мышечного типа – меньше. Это заключение подтверждается также при анализе графика возрастной динамикии роста скорости распространения пульсовой волны по артериям эластического типа [11].

Рис. 2. Возрастная динамика систолического АД у больных мужского и женского пола с остеоартрозами конечностей

Рис. 3. Возрастная динамика линейной скорости кровотока по бедренной артерии и тыльной артерии стопы

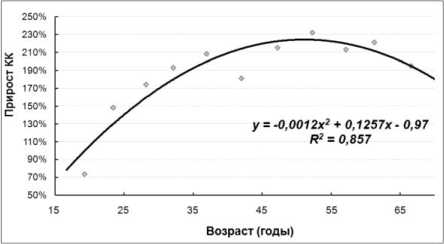

Скорость капиллярного кровотока в мышцах в состоянии покоя, как известно, у детей снижается с возрастом, в дальнейшем имеет тенденцию к повышению до 60 лет [12]. В наших исследованиях также наблюдался возрастной рост скорости капиллярного кожного кровотока. При этом у пожилых людей мы не выявили тенденции к снижению показателя. С увеличением возраста обследуемых скорость капиллярного кровотока в покое увеличивалась: V= 0,006*t + 1,97; r =0,595 . Более того, при проведении функциональной ишемической пробы наилучшие показатели выявлены у обследуемых 50-60 лет (рис. 4).

Рис. 4. Прирост скорости капиллярного кровотока через 15 с после прекращения ишемии тканей

Показатель скорости пикового капиллярного кровотока кожных покровов стопы, отражающий резервные возможности сосудистого русла и регистрируемый через 15 с после прекращения окклюзии приносящих артерий, у больных с 1 стадией заболевания на интактной конечности составил 5,45 0,78 п. ед., на пораженной - у больных с 1, 2 и 3 стадиями заболевания был снижен соответственно на 5 %, 17 % и 38 % (р 0,05).

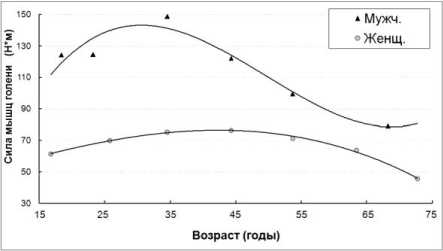

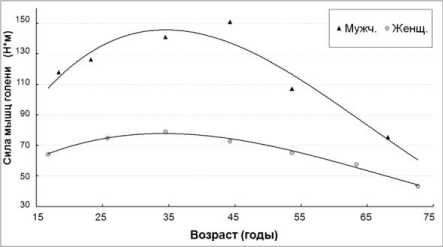

Динамометрические показатели мышц бедра и голени достигают максимальных значений к 35 годам (рис. 5 и 6). У мужчин до 35 лет сила мышц бедра пораженной конечности практически такая же, как и интактной конечности. Однако в последующие годы жизни начинается отставание показателя пораженной конечности, который к 75 годам снижается до 35 % (р 0,001) от уровня интактной. На голени различия между показателями мышц двух конечностей менее существенны, и лишь после 60 лет отставание достигает 28 %. При этом у обследуемых старше 60 лет, как правило, поражены в большей или меньшей степени обе конечности.

Рис. 5. Возрастная динамика максимального момента силы мышц - тыльных сгибателей стопы интактной конечности у мужчин и женщин.

Рис. 6. Возрастная динамика максимального момента силы мышц бедра у мужчин и женщин

Особенностью больных женского пола является то, что отставание показателей силы мышц бедра пораженной конечности начинается относительно раньше (начиная с 30 лет) и продолжается до 50-59 лет (на 18 % от уровня интактной). Превалирование силы мышц интактной голени над пораженной (AF , %) увеличивается с возрастом ( t , годы):

AF = 0,76*t + 77,2; r=0,709; p<0,01 .

У больных 20-25 лет обнаружено парадок- сальное явление. Максимальная сила мышц интактной голени была достоверно меньше (n=117, t = 2,61, p 0,01), чем сила мышц пораженной конечности. Такой феномен объясняется компенсаторным увеличением силы мышц больной конечности в начальных стадиях заболевания при наличии резервов адаптации и связан с вовлечением ноцицептивной афферента-ции в систему сомато-вегетативной регуляции. В дальнейшем показатель силы мышц пораженной конечности снижается, и его отставание от показателя интактной к 60-69 годам достигает 30 %. У больных старше 70 лет в большей или меньшей степени поражены обе конечности, и мы не выявили существенных различий в показателях силы мышц этих конечностей.

Обнаружено, что сила передней и задней групп мышц бедра пораженной конечности при коксартрозе снижена соответственно на 12 % и 9 %, сила мышц голени практически не изменена. При гонартрозе сила мышц бедра снижена на 15 % (р 0,05) и 12 %, голени – на 8 % и 7,5 %. У больных с остеоартрозом голеностоп- ного сустава нарушения силы мышц бедра практически не было. Момент силы мышц-тыльных и подошвенных сгибателей стопы пораженной стороны оказался относительно меньше (соответственно на 16 % и 8 %). Снижение амплитуды движения в пораженных суставах было недостоверным.

Следовательно, у женщин по сравнению с мужчинами на одно десятилетие раньше начинается отставание показателей силы пораженной конечности и на одно десятилетие раньше наступает снижение силы мышц интактной конечности. У мужчин позднее снижается сила мышц пораженной конечности и лучше сохраняются сократительные свойства мышц интактной конечности, в результате чего асимметрия показателей более выражена. Следует признать, что появление объективных признаков поражения конечностей остеоартрозом является фактически проявлением декомпенсации защитных механизмов вследствие исчерпания резервов адаптации, что снижает эффективность лечения данной категории больных старшего возраста.

ВЫВОДЫ

-

1. У больных с начальными стадиями остеоартроза с увеличением возраста до 40 лет наблюдается ряд адаптационно-компенсаторных изменений: происходит нормализация сниженного АД, увеличение скорости кровотока по задней большеберцовой артерии, увеличение скорости капиллярного кровотока в кожных

-

2. По мере прогрессирования заболевания и с дальнейшим увеличением возраста поражение распространяется на суставы обеих конечностей, снижаются показатели силы мышц и резервных возможностей сосудистого русла.

покровах, сохраняется в полном объёме сократительная способность мышц.