Возрастные особенности наступления стартовых демографических событий российских поколений

Автор: Митрофанова Екатерина Сергеевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Демография

Статья в выпуске: 2 (68), 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье впервые сопоставляются возрасты и факты наступления стартовых демографических событий, полученные по результатам трех крупных обследований, проведенных в России: «Европейское социальное исследование» - 2006 год; «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» - панель волн за 2004, 2007, 2011 годы; «Человек, семья, общество» - 2013 год. Исследование посвящено межпоколенным и гендерным различиям в старте сексуального дебюта, первого партнерства, брака и рождения первого ребенка. Анализ выявил, что в возрасте до 35 лет происходит максимальное число стартовых демографических событий. В средней биографии первым событием является старт интимной жизни, далее происходят матримониальные события и самым последним - рождение первого ребенка. Сильнее всего гендерные и поколенные различия проявляются в матримониальном поведении: популярность незарегистрированных отношений у молодых поколений значительно выше, чем у предшественников, а интерес к браку - гораздо ниже. Мужчины вступают в браки и партнерства примерно на год-два позже женщин. В репродуктивном поведении больше гендерных различий, нежели поколенных: мужчины в большей степени, чем женщины, склонны откладывать рождение ребенка. Обусловлено это тем, что женщины стремятся родить первого ребенка в наиболее репродуктивно здоровом возрасте, а мужчины предпочитают отложить на более старшие возрасты как рождение первого ребенка, так и заключение первого брака.

Жизненный путь, демография, брак, партнерство, сожительство, деторождение, стартовые события, поколения, второй демографический переход

Короткий адрес: https://sciup.org/14347560

IDR: 14347560

Текст научной статьи Возрастные особенности наступления стартовых демографических событий российских поколений

(исследование выполнено по проекту №14-05-0055 Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ»)

Р азвитие обществ происходит в разных аспектах: экономическом, политическом, технологическом. Изменения в этих сферах часто происходят динамично и скачкообразно. Трансформации в демографической сфере отличаются более медленным темпом. Для подведения итогов зачастую приходится ждать, когда целое поколение достигнет возраста завершения репродуктивной, брачной карьеры или вообще завершит жизненный путь. Поэтому давать оценку тем изменениям, которые происходят в течение жизни брачно- и репродуктивно активных когорт, довольно сложно. В этом помогают обобщение и систематизация опыта, накопленного другими странами. Созданные на этой основе теории дают возможность лучше понять направление изменений и спрогнозировать дальнейшее их развитие. Ведущей современной теорией такого рода в демографии является теория Второго демографического перехода [1; 2].

На протяжении нескольких десятилетий наблюдаются изменения в демографическом поведении россиян, проявляются основные признаки Второго демографического перехода:

-

• снижение числа браков и рождений детей [3],

-

• рост числа незарегистрированных отношений (партнерств, со-жительств) [4–6],

-

• рост числа внебрачных рождений [7. С. 121–131; 8. С. 94–101] и разводов [9. С. 245–256],

-

• откладывание демографических событий на более поздние возрасты [7. С. 65–71; 9. С. 231–245; 291–299; 10; 11],

-

• также трансформации в восприятии супружества и родительства [12; 13].

Свидетельств этому уже накоплено довольно много, но так как поколения-новаторы еще находятся в процессе формирования брачносемейных биографий, споры относительно того, произошел ли в России переход к качественно новым моделям поведения или то, что мы видим, лишь временные флуктуации, не утихают.

Данное исследование не ставит целью окончательно разрешить эти споры. Проводимый анализ призван лишь собрать точные эмпирические факты относительно конкретного аспекта демографического поведения — возрастных особенностей наступления стартовых событий поколений. Более того, они максимально показательны, если речь идет о сравнении поколений: люди разных возрастов находятся под разными рисками наступления событий. У пожилого человека, прожившего целую жизнь, есть целый спектр событий разных типов и очередностей. Работая с такой биографией, можно подводить практически окончательные итоги относительно стартовых событий, потому что потенциал их роста, в большинстве случаев, уже исчерпан.

Анализируя биографии молодых людей, зачастую, максимум, что имеет исследователь — это именно первые события.

Но даже и с ними нужно соблюдать большую аккуратность в оценках, ведь наполнение жизненного пути демографическими событиями происходит все медленнее, и долгое время большое число индивидов остается под риском их наступления.

К стартовым демографическим событиям в данном исследовании относятся: сексуальный дебют, первое партнерство (незарегистрированный союз, сожительство), первый брак и рождение первого ребенка.

Исследование выполнено на массивах трех крупных опросов, репрезентативных для России:

-

• Европейское Социальное Исследование (ЕС И, European Social Survey), 2006 г1;

-

• Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе

(РиДМиЖ), панель т рех волн: 2004, 2007, 2011 годов2;

-

• Человек, сем ь я, общество (ЧСО), 2013 год [14]3.

Каждое из этих обследований содержит блок вопросов о стартовых демографических событиях, что позволяет сравнивать биографии россиян, собранные в разные моменты времени.

Самый первый временной срез — 2006 год (ЕСИ). Далее идет панель трех волн РиДМиЖ, взятая по итогу на 2011 год. И последнее обследование проведено в 2013 году — ЧСО.

С одной стороны, разница в годах проведения опросов не очень большая, что позволит сравнить полученные результаты и выявить точки расхождений в эмпирическом материале. С другой стороны, охват когорт в обследованиях немного различается, и это дает возможность дополнить данные одних исследований другими.

Три опроса проходили независимо, поэтому была проведена большая подготовительная работа, чтобы сделать результаты исследований более достоверными и сопоставимыми. Прежде всего, был выбран шаг и границы поколений.

Эмпирически было установлено, что оптимальной длиной поколения, позволяющей достичь равной когортной наполненности и максимального учета возможностей каждо- го обследования, является интервал в 5 лет.

Границы годов рождения респондентов для каждого обследования следующие:

-

• ЕСИ: годы рождений 1930-1989

(17-76 лет на момент опроса);

-

• РиДМиЖ: годы рождений 19301984 (27-81 год на момент опроса);

-

• ЧСО: годы рождений 1970-1994 (19-43 года на момент опроса).

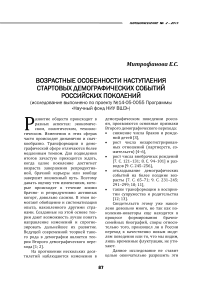

Поколенческая структура каждого обследования дана на рис. 1.

Рис. 1. Поколенческая структура в обследованиях ЕСИ, РиДМиЖ и ЧСО

В исследовании стоял еще один вопрос, не имеющий универсального решения: если принять, что распад СССР оказал влияние не только на макропроцессы, но и на демографическое поведение, то где тот год, после которого люди стали вести себя иначе, нежели в советское время. Было сделано предположение, и эмпирическая часть данного исследования это подтверждает, что первыми проявлять новые паттерны поведения была возможность у тех, кому на момент распада СССР было около 15 лет. Это возраст, в котором модели поведения, связанные с репродукцией, сексуальностью, брачностью начинают обретать конкретные формы, выражаться вовне. Таким образом, в качестве условного деления выборки на представителей советского и постсоветского времени был выбран 1975 год рождения.

Для приведения возрастов наступления событий к максимально достоверному виду были исключены из наблюдения респонденты с биографиями, скомпрометированными слишком ранним возрастом наступления какого-либо события. Выбрать границу, за которой брачно-семейное поведение будет считаться маргинальным, довольно сложно. Возраст сексуального согласия и брачный возраст в нашей стране менялись не единожды.

Ориентироваться на сегодняшние нормы (16-18 лет), анализируя брачно-партнерские истории когорт, начиная с 1930 года рождения, безусловно, было бы ошибкой. Более того, реальное поведение людей всегда отклоняется от установленных нормативов, и это доказывают распределения возрастов наступления событий в обследованиях.

Например, по данным ЧСО, у 164 человек сексуальный дебют состоялся в возрасте от 7 до 14 лет включительно; 73 человека в этом возрасте вступили в первое партнерство; у 17 человек в возрасте от 10 до 14 лет родился первый ребенок; 15 человек указали, что заключили первый брак в возрасте от 11 до 14 лет (возможно, имелась в виду религиозная брачная церемония).

В РиДМиЖ самый ранний возраст наступления демографического события — 13 лет, в ЕСИ — 14. Безусловно, такой ранний возраст наступления событий, как мы видим в ЧСО, может быть обусловлен ошибками при заполнении или оцифровке анкеты, но другие события в биографиях данных людей имеют внутреннюю согласованность, что позволяет воспринимать их как реально произошедшие.

На основе распределения фактических возрастов были выбраны условные границы наступления событий. Это 12 лет для сексуального дебюта и первого партнерства, 13 лет — для рождения первого ребенка и 14 лет — для первого брака. Респонденты, у которых события наступили раньше указанных возрастов, были исключены из баз данных.

Как видно из рис. 1, годы рождения, а, следовательно, возрасты респондентов на момент проведения опросов очень разные. Брачносемейные биографии тех, кому всего 17 лет, вряд ли могут составить конкуренцию по числу событий тем, кому уже за 70. Российские исследователи чаще указывают возрастом завершения перехода во взрослую жизнь 30-летие [15; 16], но мы, давая возможность проявиться модернизированному поведению, отодвинем верхнюю границу до 35 лет.

После всех преобразований получились подвыборки следующей численности и гендерного состава (представленная на рис. 1 поколенческая структура является актуальной для сформированных массивов):

-

• ЕСИ — 2185 человек, из них — 54,7% женщин;

-

• РиДМиЖ — 5224 человек, из них — 68,3% женщин;

-

• ЧСО — 4279 человек, из них — 51% женщин.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, доля женщин составляет 54% населения страны. Соотношение полов в ЕСИ больше остальных опросов соответствует переписным данным, так как было произведено взвешивание массива (вес « pspwght » — постстратификационное взвешивание, включая дизайн-веса).

Массив ЧСО не взвешивался, так как расхождение с генеральной совокупностью невелико, а диапазон поколений охватывает всего 24 года. Панель РиДМиЖ имеет достаточно сильное смещение в сторону женщин (их на 14% больше, чем по переписи), но взвешивание объединенного массива трех волн было невозможно, так как корректировочные веса имелись только для каждой волны в отдельности.

Уточним ряд технических деталей, касающихся того, как задавались вопросы о наличии демографических событий в жизни респондентов. В каждом из трех обследований были заданы вопросы относительно дат наступления первого партнерства, первого брака и рождения первого ребенка. В РиДМиЖ и ЧСО даты спрашивались с точностью до месяца, в ЕСИ — до года.

Больше всего нюансов связано с партнерствами. В опросах подразуме- валось, что партнерство — это не зарегистрированные в загсе отношения, при которых партнеры проживают вместе не менее трех месяцев. Во всех обследованиях сначала задавался вопрос о дате старта совместной жизни с партнером или супругом, а затем спрашивалась дата регистрации брака. Наибольшее число таких совпадений пришлось на ЕСИ из-за того, что даты определялись с точностью до года. Если, например, партнерство наступило в январе, а брак был заключен в декабре того же года, событие было отмечено как брак. Поэтому партнерств в ЕСИ получилось меньше, чем, например, в РиДМиЖ. Тем не менее, их было решено оставить, так как исключение партнерств нарушило бы сопоставимость массивов, а общий тренд в партнерском поведении разных поколений прослеживается даже на небольшом числе событий.

Последний технический нюанс — это дополнительное событие, известное из массива ЧСО. Несмотря на то, что имеются данные о сексуальном дебюте всего пяти поколений, данный вопрос был включен в исследование ввиду его уникальности для крупных российских выборочных обследований.

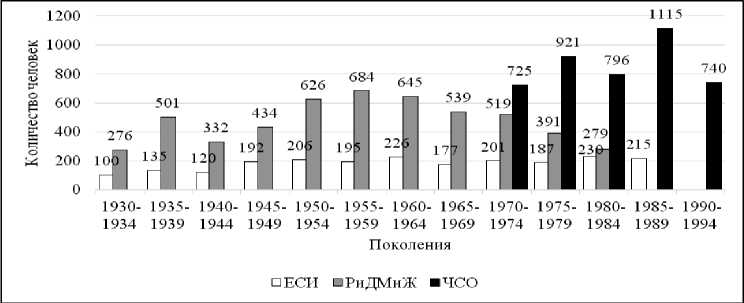

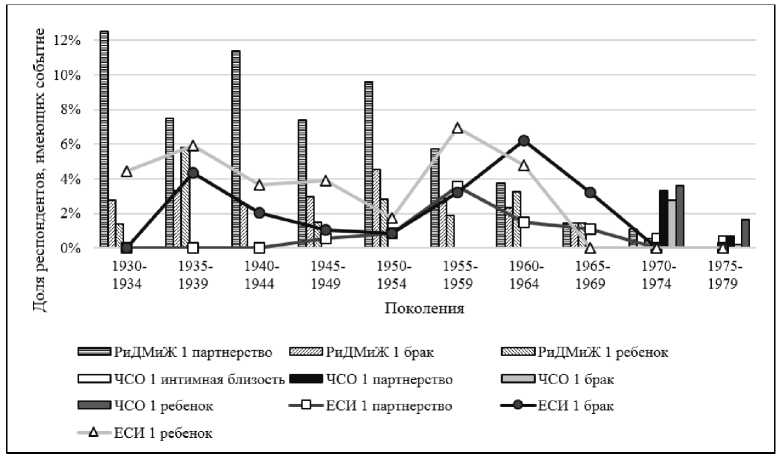

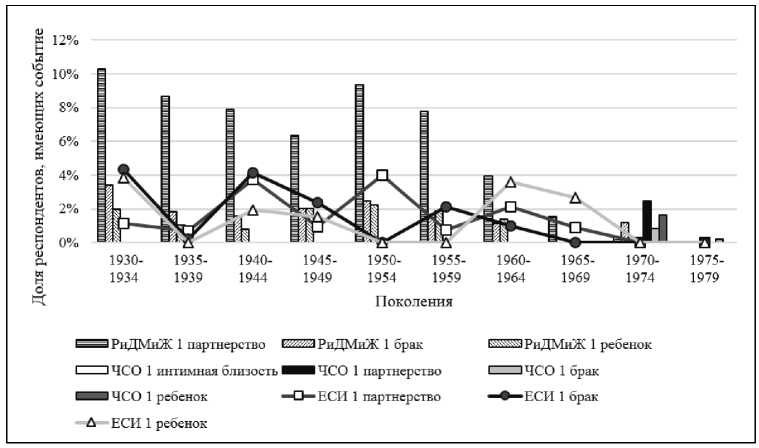

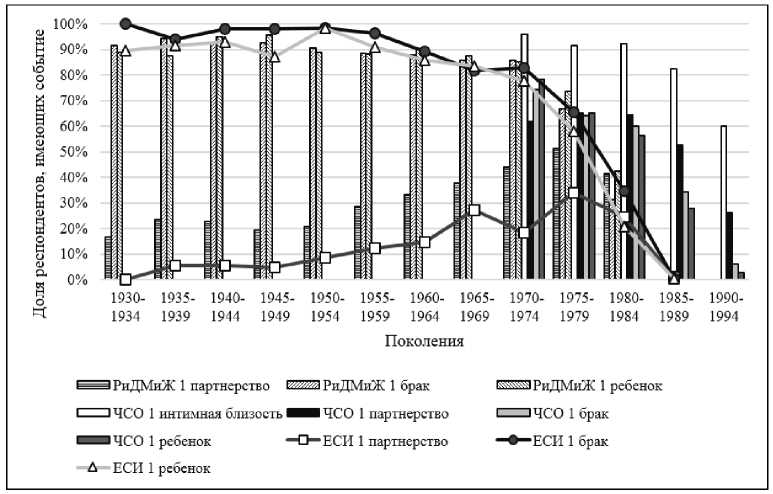

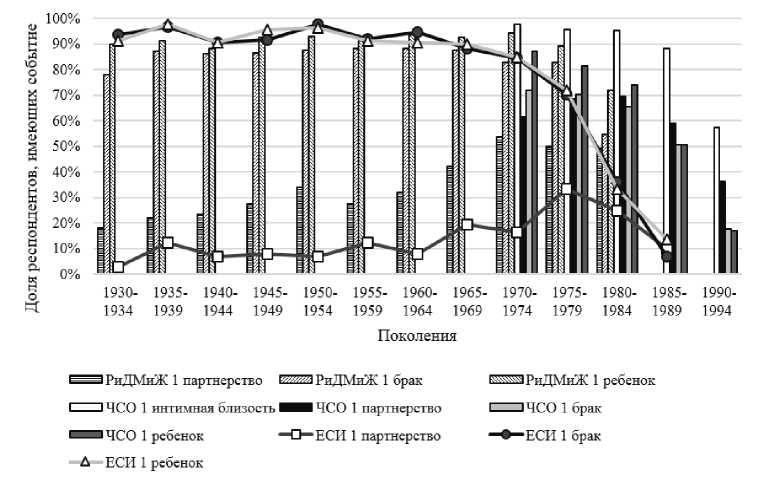

Начнем анализ возрастных особенностей наступления стартовых демографических событий с рассмотрения того, какая доля событий наступает у респондентов в возрасте до 35 лет, а какая — после. Чтобы представлять, сколько событий остается за рамками основного анализа, обратимся к рис. 2 и 3. На них отображены доли мужчин и женщин, у которых демографические события произошли после 35 лет. Три самых молодых поколения не представлены, так как на момент опроса им было меньше 33 лет.

Рис. 2. Доля мужчин, у которых демографические события произошли после 35 лет

Рис. 3. Доля женщин, у которых демографические события произошли после 35 лет

Как видно из рисунков, флуктуации в зависимости от пола и поколений довольно сильные, что объясняется небольшим числом событий и, в целом, вариативностью поведения после 35 лет. В абсолютных цифрах, за рамками анализа осталось 94 события по ЕСИ, 438 — по РиДМиЖ, 80 — по ЧСО, что составляет 2,4%, 3,8%, 0,7%, соответственно от общего числа событий. В основном это первые партнерства в самых старших поколениях. По данным РиДМиЖ, доля первых партнерств после 35 лет у поколений 1930-1955 г.р. примерно в 4 раза превышает долю остальных событий. По данным ЕСИ, где число партнерств изначально было сильно занижено, такой стремительный рост не наблюдается, но у женщин доля партнерств практически совпадает с долей браков.

У мужчин, в среднем, происходит в полтора раза больше стартовых демографических событий после 35 лет, чем у женщин. Причем, по данным ЕСИ, сильнее всего мужчины обгоняют женщин по числу первых детей, появившихся после 35 лет. Мужчины больше женщин склонны откладывать стартовые демографические события на более поздние возрасты. Подавляющее число стартовых демографических событий происходит у мужчин и женщин в возрасте до 35 лет (рис. 4 и 5).

Выше отмечалось, что не всем респондентам исполнилось 35 лет на момент опроса. Это необходимо учитывать при анализе демографического поведения, так как здесь наблюдается так называемое цензурирование справа, когда люди, находящиеся под риском наступления события еще недостаточно долго прожили, чтобы у них это событие успело наступить. Менее 35 лет четырем поколениям в ЕСИ (1971-1989 г.р.), двум поколениям в РиДМиЖ (1976-1984 г.р.), трем поколениям в ЧСО (1978-1994 г.р.).

Рис. 4. Доля мужчин, у которых демографические события наступили до 35 лет

Рис. 5. Доля женщин, у которых демографические события наступили до 35 лет

Подавляющее большинство респондентов самой молодой выборки ЧСО получили первый опыт сексуальных отношений в возрасте до 35 лет. Среди самых старших респондентов, которым на момент опроса 39-43 года, этот опыт был более чем у 96%. Среди самых младших, которым 1923 года, жить половой жизнью начали около 60% молодых людей и 57% девушек. Основной прирост числа тех, у кого есть опыт интимных отношений, наблюдается в возрастах до 30 лет.

В опросах ЕСИ и РиДМиЖ нет данных о сексуальном дебюте, но количество поколений гораздо больше, что позволяет сравнить демографическое поведение респондентов, социализировавшихся в советское и постсоветское время (т.е. родившиеся до 1975 года и после).

У поколений 1930-1974 г.р. наиболее распространенными событиями (по ЕСИ и РиДМиЖ) являются брак и рождение первого ребенка. Среди мужчин доля тех, кто заключил первый брак до 35 лет больше доли тех, у кого в этом возрасте появился ребенок; у женщин — наоборот. Различия в числе респондентов, испытавших эти события, минимальны — несколько процентных пунктов. Также есть небольшая разница в ответах представителей одинаковых поколений в зависимости от опроса, в котором они участвовали, но это различие также, в среднем, всего несколько процентов.

С учетом всех оговорок, поведение респондентов, социализировавшихся в советское время, наглядно демонстрирует практически всеобщую брачность и обязательность наличия хотя бы одного ребенка, причем как для мужчин, так и для женщин.

Партнерства у «советских» респондентов встречаются довольно редко: в поколениях, рожденных до 1965 года, максимум у трети было партнерство в возрасте до 35 лет. Партнерство является основным событием, реализуемым респондентами в более старших возрастах (см. рис. 2 и 3). Если сравнивать с числом заключенных браков, то можно предположить, что первые партнерства наступали позже первых браков и не являлись распространенной формой старта совместной жизни. Более молодые поколения, даже социализировавшиеся в советское время, имеют гораздо больше первых партнерств и несколько меньше браков.

Говоря о молодых людях, нужно не забывать, что у многих из них потенциально возможные события еще просто не успели произойти, поэтому те свидетельства, которые имеются сейчас, несут в себе не только эффект поколения, но также эффект возраста и этапа жизненного пути. Скорее всего, к 50 годам нынешняя молодежь тоже будет демонстрировать всеобщую брачность и наличие хотя бы одного ребенка. Это стартовые события, поэтому даже для очень продвинутого общества весьма естественно их массовое наличие в жизни людей. Интерес данного исследования в другом: выявить особенности получения этих опытов, как они разложены во времени и в какой очередности наступают.

Старт интимной жизни заметно обгоняет другие события, а остальные события чередуются: у самых молодых доля первых партнерств превышает долю первых браков и деторождений, а, начиная с поколения 1980-1984 г.р. у девушек и 19701974 г.р. у мужчин, доля первых де-торождений начинает превышать долю матримониальных событий (см. рис. 4 и 5). То есть события в сексуальной, репродуктивной и матримониальной сферах наступают с разными интервалами, а не с четко зафиксированной последовательностью, демонстрирующей их связанность. Невозможно достоверно сказать, как вели себя советские поколения, не имея об этом статистических данных, но видно, что в поведении молодежи нет сильной традиционной связки трех видов воспроизводственного поведения.

Также виден совершенно безоговорочный рост популярности первых партнерств. В наиболее молодых поколениях они начинают составлять конкуренцию браку, то есть становятся допустимой формой начала совместной жизни. Сильнее становятся гендерные различия: мужчины в большей степени предпочитают браку партнерство.

В поколении 1975-1979 г.р. по ЧСО доли мужчин, имеющих брак, партнерство и ребенка, равны, и составляют 65%. В предыдущем, условно советском поколении, партнерств было меньше всего (62%), а рождений — больше (78%). В следующем — условно постсоветском поколении, ситуация обратная: партнерств больше (64%), рождений — меньше (56%). Это указывает не только на меньшую популярность партнерств в советское время, но и на то, что в более молодом возрасте первое партнерство опережает и брак, и деторождение. Данные РиДМиЖ не располагают информацией о поколениях 1985-1994 г.р., но в поколении 19801984 г.р. наблюдается превышение партнерствами браков, не характерное ни для одного предыдущего поколения.

Молодые женщины проявляют больший консерватизм в демографическом поведении.

Во-первых, по данным всех трех обследований, женщины гораздо быстрее мужчин-одногодок вступают в первый брак, что демонстрирует их большую лояльность к этому институту.

Во-вторых, первые дети у женщин появляются быстрее, чем у мужчин-одногодок. Скорее всего, это обусловлено их большей ответственностью по отношению к деторождению и к здоровью, своему и своего ребенка: женщины стараются не сильно откладывать деторождение, так как врачи продолжают настаивать на том, что после 35 лет могут возникнуть дополнительные проблемы с зачатием и вынашиванием ребенка.

В-третьих, по данным РиДМиЖ, ни в одном поколении доля первых партнерств не превышает долю первых браков. Но в поколениях 19851994 года по ЧСО наблюдается это превышение. Оно меньше, чем у мужчин, но безоговорочно присутствует. То есть тренд наблюдается такой же, но с отставанием примерно в 10 лет.

Перейдем к анализу возрастов наступления событий, произошедших до 35 лет (табл. 1 и 2).

По данным дисперсионного анализа, различия в возрастах наступления демографических событий значимы как в разрезе пола, так и в разрезе поколений. Условно значимы лишь различия между возрастами сексуального дебюта в разрезе пола (ЧСО) и возрастами старта первого партнерства в разрезе пола по ЕСИ (из-за малого числа событий).

Средний возраст начала сексуальной жизни для мужчин и женщин примерно одинаков — 18,7 лет.

Таблица 1

Средний возраст наступления демографических событий у мужчин

|

Поколения |

1 интимная близость |

1 партнерство |

1 брак |

1 ребенок |

||||||

|

ЧСО |

ЕСИ |

РиДМиЖ |

ЧСО |

ЕСИ |

РиДМиЖ |

ЧСО |

ЕСИ |

РиДМиЖ |

ЧСО |

|

|

1930-1934 |

26,2 |

24,5 |

24,5 |

25,7 |

25,5 |

|||||

|

1935-1939 |

21,6 |

23,8 |

25,1 |

24,8 |

25,9 |

25,8 |

||||

|

1940-1944 |

21,5 |

24,6 |

23,8 |

24,2 |

25,2 |

25,5 |

||||

|

1945-1949 |

23,8 |

24,9 |

23,5 |

23,3 |

24,9 |

24,3 |

||||

|

1950-1954 |

23,1 |

24,4 |

23,0 |

23,1 |

24,8 |

24,4 |

||||

|

1955-1959 |

23,7 |

23,6 |

23,5 |

23,2 |

24,6 |

24,5 |

||||

|

1960-1964 |

23,9 |

24,1 |

23,8 |

23,4 |

24,3 |

24,7 |

||||

|

1965-1969 |

24,7 |

24,5 |

23,4 |

23,4 |

25,0 |

24,6 |

||||

|

1970-1974 |

19,6 |

23,0 |

23,7 |

22,1 |

23,6 |

23,0 |

23,9 |

24,1 |

24,2 |

25,1 |

|

1975-1979 |

19,3 |

22,4 |

22,5 |

22,6 |

23,7 |

22,9 |

24,8 |

24,1 |

24,3 |

25,6 |

|

1980-1984 |

18,9 |

21,4 |

21,7 |

21,4 |

21,9 |

23,1 |

23,9 |

22,9 |

24,2 |

24,7 |

|

1985-1989 |

18,2 |

18,0 |

20,5 |

20,0 |

22,6 |

21,0 |

23,0 |

|||

|

1990-1994 |

17,0 |

17,9 |

20,1 |

20,4 |

||||||

|

«Советские поколения» 1930-1974 |

23,2 |

24,4 |

23,8 |

23,7 |

24,9 |

24,8 |

||||

|

«Постсоветские поколения» 1975-1994 |

18,3 |

20,6 |

22,1 |

20,6 |

21,9 |

23,0 |

22,9 |

22,7 |

24,3 |

23,4 |

|

В среднем |

18,6 |

22,5 |

24,0 |

20,9 |

23,3 |

23,5 |

23,1 |

24,4 |

24,7 |

23,8 |

Таблица 2

Средний возраст наступления демографических событий у женщин

|

Поколения |

1 интимная близость |

1 партнерство |

1 брак |

1 ребенок |

||||||

|

ЧСО |

ЕСИ |

РиДМиЖ |

ЧСО |

ЕСИ |

РиДМиЖ |

ЧСО |

ЕСИ |

РиДМиЖ |

ЧСО |

|

|

1930-1934 |

21,2 |

24,2 |

22,9 |

22,6 |

24,4 |

23,7 |

||||

|

1935-1939 |

24,2 |

23,1 |

22,5 |

22,2 |

24,7 |

23,4 |

||||

|

1940-1944 |

22,5 |

23,6 |

22,1 |

21,9 |

23,1 |

23,5 |

||||

|

1945-1949 |

21,0 |

22,5 |

22,1 |

21,4 |

23,3 |

22,6 |

||||

|

1950-1954 |

22,8 |

22,6 |

22,1 |

21,9 |

23,2 |

23,1 |

||||

|

1955-1959 |

22,5 |

24,2 |

21,7 |

21,5 |

23,4 |

22,8 |

||||

|

1960-1964 |

21,6 |

23,2 |

21,4 |

21,4 |

22,5 |

22,7 |

||||

|

1965-1969 |

22,0 |

22,0 |

21,6 |

20,7 |

22,5 |

21,6 |

||||

|

1970-1974 |

19,6 |

23,5 |

21,6 |

21,0 |

21,6 |

20,2 |

21,5 |

22,2 |

21,5 |

23,0 |

|

1975-1979 |

19,6 |

22,1 |

20,6 |

21,6 |

22,0 |

20,3 |

22,6 |

22,9 |

21,5 |

24,1 |

|

1980-1984 |

19,0 |

19,8 |

19,6 |

20,7 |

21,0 |

20,5 |

21,8 |

21,3 |

21,6 |

23,2 |

|

1985-1989 |

18,4 |

18,0 |

19,4 |

18,4 |

21,3 |

18,4 |

21,7 |

|||

|

1990-1994 |

17,6 |

18,1 |

19,4 |

19,5 |

||||||

|

«Советские поколения» 1930-1974 |

22,4 |

23,0 |

22,0 |

21,5 |

23,3 |

22,8 |

||||

|

«Постсоветские поколения» 1975-1994 |

18,7 |

20,0 |

20,1 |

20,0 |

20,4 |

20,4 |

21,3 |

20,9 |

21,5 |

22,1 |

|

В среднем |

18,8 |

21,8 |

22,5 |

20,2 |

21,6 |

21,3 |

21,3 |

22,7 |

22,5 |

22,3 |

Средний возраст старта первого партнерства различается в зависимости от обследования: старше всего первые партнерства в РиДМиЖ, младше — в ЧСО. Это обусловлено тем, что только в РиДМиЖ партнерства зрелых респондентов представлены максимально полно. Дополнительным подтверждением данного тезиса являются довольно схожие возрасты начала партнерств молодежью: для девушек это 20 лет, для мужчин — 20,6 лет по ЕСИ и ЧСО и 22 года по РиДМиЖ. Советские поколения вступали в первые партнерства позже: девушки — в 22,4 года по ЕСИ и 23 года по РиДМиЖ, а мужчины — в 23,2 и 24,4 года соответственно. В среднем, мужчины вступают в первый партнерский союз на год позже женщин, а советские поколения — на 3 года позже постсоветских.

Первые браки у молодых людей наступают позже партнерств, а у более старших поколений — раньше партнерств. Молодые девушки заключают брак в 20,4 года по ЕСИ и РиДМиЖ и в 21,3 года по ЧСО.

Напомним, что ЕСИ и РиДМиЖ проводились раньше, чем ЧСО, соответственно, молодежь ЧСО — это еще более молодые поколения, чем в двух других исследованиях, и возраст их вступления в первый брак наиболее высокий.

У молодых мужчин средний возраст старта первого партнерства по ЕСИ (2006 год) был равен 22 годам, а в 2011-2013 годах составил уже 23 года.

В среднем, мужчины всех поколений вступают в брак примерно на 2 года позже женщин, то есть гендерная разница в брачном поведении выше, чем в партнерском. А вот поколенная разница в брачном поведении меньше, и составляет чуть больше года в пользу, разумеется, более старших поколений.

По репродуктивному поведению данные обследований различаются больше всего. У женщин из самой молодой выборки ЧСО средний возраст материнства — 22,3 года. В ЕСИ (обследование с более взрослой выборкой), средний возраст несколько больше — 22,7 года. У мужчин самый молодой возраст также по ЧСО — 23,8 года, а самый большой — по РиДМиЖ — 24,7.

Рождение первого ребенка – это самое позднее из всех стартовых демографических событий. У советских мужчин ребенок появлялся примерно через год после начала брака или партнерства, у женщин – через год после начала брака и через 4 месяца после старта первого партнерства. Как было отмечено выше, судя по средним возрастам, первые партнерства у советских людей наступали позже браков, поэтому для женщин могла быть характерна такая ситуация: брак, заключенный вдогонку начавшейся беременности, а затем смена партнера, с которым девушка уже не торопилась регистрировать отношения. Отсюда такой небольшой интервал между партнерством и рождением ребенка.

У молодых людей партнерства происходят раньше браков, поэтому данные выглядят более логично: средний интервал между заключением брака и рождением ребенка — примерно 10 месяцев, как для мужчин, так и для женщин, а интервал между стартом партнерства и рождением ребенка — полтора года для женщин и 2,5 — для мужчин.

Как видно, в целом, модели демографического поведения различаются в зависимости от пола и поколения, но в среднем, безотносительно других событий, и у советских, и у постсоветских мужчин первый ребенок появляется на 2 года позже, чем у женщин, а поколенческая разница вне зависимости от пола составляет полтора года в пользу более старших поколений.

Выводы

Анализ возрастных особенностей сексуального, матримониального и репродуктивного поведений показал, что в возрасте до 35 лет происходит максимальное число стартовых событий. Мужчины в большей степени склонны откладывать демографические события на более поздние возрасты. Если старт интимной жизни происходит у мужчин и женщин примерно в одном возрасте (18,7 лет), то самое ответственное событие — рождение ребенка — у мужчин наступает примерно на два года позже, чем у женщин.

Максимальная разница в поведении поколений касается относительно нового (в ключе массовой практики) для России института — партнерства или сожительства. Респонденты, социализировавшиеся в советское время, вступали в браки неактивно и в довольно поздних возрастах (превышающих возраст первого партнерства). Молодежь на ранних этапах жизненного пути отдает партнерствам большее предпочтение, чем бракам. Поэтому разница между средним возрастом старта сожитель-ств советскими и постсоветскими поколениями очень большая — почти 3 года.

Средние возрасты заключения первых браков у советских поколений превышают постсоветские всего на год.

Учитывая то, что в первый брак вступило чуть более половины молодежи и более 90% советских респондентов, можно сделать предположение, что итоговый брачный возраст нынешней молодежи будет выше брачного возраста советских людей.

Среди молодых женщин доля тех, у кого есть первый ребенок, превышает долю тех, у кого есть первый брак, а различия в среднем возрасте рождения первого ребенка составляет всего полтора года в пользу советских поколений. Поэтому ожидать сильного постарения старта материнства не стоит.

Подводя итог, можно сказать, что больше всего меняется поведение россиян в матримониальной сфере. Распространение партнерств снизило популярность браков и отодвинуло их в более поздние возрасты. Однако родительство менее популярным у нынешней молодежи пока не стало. По крайней мере, девушки не торопятся отказываться от рождения первых детей в максимально подходящих для этого с точки зрения репродуктивного здоровья возрастах.

Список литературы Возрастные особенности наступления стартовых демографических событий российских поколений

- Lesthaeghe R. The second demographic transition in Western countries: An interpretation//Gender and family change in industrialized countries. Oxford: Clarendon Press, 1995. С. 17-62.

- Dynamics of fertility and partnership in Europe: insights and lessons from comparative research/Eds: M. Macura, G. Beets. New York: United Nations, 2002. 159 С.

- Захаров С.В. Новейшие тенденции формирования семьи в России//Мир России. -2007. -Т. 16. -№ 4. -С. 73-112.

- Долбик-Воробей Т. Студенческая молодежь о проблемах брака и рождаемости//Социологические Исследования. -2003. -№ 11. -С. 78-83.

- Захаров С.В. Трансформация брачно-партнерских отношений в России: «золотой век» традиционного брака близится к закату?//Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе. -Выпуск 1/Под науч. ред. Т.М. Малевой, О.В. Синявской. -М.: НИСП, 2007. -С. 75-127.

- Шабунова А.А., Калачикова О.Н. Проблемы трансформации демографических институтов: семья и брак//Социологический Альманах. -2015. -№ 6. -С. 151-165.

- Захаров С.В. Брачность и брачное состояние//Население России 2012: двадцатый ежегодный демографический доклад. -М.: Изд. дом ВШЭ, 2014. -С. 57-99.

- Захаров С.В. Брачность и рождаемость//Население России 2005: Тринадцатый ежегодный демографический доклад. -М.: Изд. дом ВШЭ, 2007. -С. 40-131.

- Захаров С.В. Рождаемость и воспроизводство населения//Население России 2010-2011: восемнадцатый-девятнадцатый ежегодный демографический доклад. -М.: Изд. дом ВШЭ, 2013. -С. 276-385.

- Население России 2012: двадцатый ежегодный демографический доклад/Под ред. Вишневский А.Г. I-2. -М.: Изд. дом ВШЭ, 2014. -412 С.

- Архангельский В.Н. Репродуктивное и брачное поведение//Социологические Исследования. -2013. -№ 2. -С. 129-136.

- Чернова Ж.В. Специфика гендерных отношений молодых взрослых//Социологические Исследования. -2012. -№ 7. -С. 118-127.

- Чернова Ж.В., Шпаковская Л. Молодые взрослые: супружество, партнерство и родительство. Дискурсивные предписания и практики в современной России//Lab. Журнал Социальных Исследований. -2010. -№ 3. -С. 19-43.

- Малева Т.М. и др. Разработка методологии и проведение первой пилотной волны регулярного общенационального репрезентативного обследования населения по изучению демографического, социального и экономического поведения, включая пенсионное поведение. -М.: ФГБОУ ВПО РАНХиГС при Президенте РФ, 2014.

- Веселкова Н., Ершова Н., Прямикова Е. Растянутое взросление//Отечественные Записки. -2014. -№ 5(62). -С. 37-48.

- Солдатова Е.Л. Структура и динамика нормативного кризиса перехода к взрослости. -Челябинск: ЮУрГУ, 2007. -222 С.