Возрастные особенности сосудистой организации аденоидной ткани

Автор: Крюков Андрей Иванович, Зайратьянц Олег Вадимович, Царапкин Григорий Юрьевич, Ивойлов Алексей Юрьевич, Кучеров Александр Георгиевич, Товмасян Анна Семеновна, Арзамазов Сергей Германович, Панасов Сергей Александрович

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 т.25, 2017 года.

Бесплатный доступ

Аденоидные вегетации относятся к самой распространенной патологии верхних дыхательных путей у детей. По данным ряца авторов аденоиды могут встречаться и во взрослой популяции, вызывая ряд клинически значимых симптомов. Известно, что интраоперационное кровотечение при аденотомии у взрослого контингента больных более выражено в сравнении с пациентами детского возраста. Таким образом, знание возрастных особенностей сосудистой организации аденоидной ткани является необходимым в свете разработки и усовершенствования щадящих методик хирургического лечения гипертрофии глоточной миндалины. Авторами обследовано 96 пациентов (n=96), которые были разделены на 4 группы: 1 группа - пациенты от 7 до 12 лет (n=25); 2 группа - пациенты от 12 до 15 лет (n=25); 3 группа -пациенты от 15 до 18 лет (n=25); 4 группа - пациенты от 18 до 42 лет (n=21). 58 пациентов было мужского (60%) и 38 - женского пола (40%). В результате гистологического исследования аденоидной ткани были выявлены характерные изменения сосудов аденоидной ткани в каждой возрастной группе, которые наиболее ярко проявляются в 15-18 летнем возрасте...

Глоточная миндалина, гипертрофия, аденэктомия

Короткий адрес: https://sciup.org/143177172

IDR: 143177172 | DOI: 10.20340/mv-mn.17(25).02.05

Текст научной статьи Возрастные особенности сосудистой организации аденоидной ткани

(25).02.05

Kryukov AI, Zayratyants OV, Tsarapkin GYu, Ivoilov AY, Kucherov AG, Tovmasyan AS, Arzamazov SG, Panasov SA. Age features of the vascular organization of the adenoid tissue. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological Newsletter. 2017 Jun 30;25(2):32-36. (25).02.05

Введение. Носоглоточная миндалина, является частью лимфаденоидного глоточного кольца, располагается на задне-верхней стенке носоглотки [1-2]. У детей наблюдается физиологическое увеличение её аденоидной ткани в раннем возрасте, достигающее максимальных размеров к 3-7 годам. В более старшем возрасте происходит обратное развитие аденоидов, а к 16-20 годам аденоиды полностью атрофируются [3, 4]. Патология глоточной миндалины встречается у 45% детей дошкольного возраста [5]. Исследования зарубежных оториноларингологов показывают иные показатели распространенности аденоидов. Авторы обследовали 1322 детей (средний возраст 5,9±3,3года) с аллергическими заболеваниями и 100 детей контрольной группы. Было выявлено, что гипертрофия миндалин встречается в 12,4% случаев у детей с аллергическими заболеваниями и в 3% у детей без аллергии [6]. По данным ряда авторов аденоиды могут встречаться и во взрослой популяции, вызывая ряд клинически значимых симптомов [3, 7, 8, 9]. Многие исследователи указывают на гиподиагностику аденоидов у взрослых, так как считается, что данная патология встречается в основном у детей [8, 10, 11]. Что касается частоты встречаемости гипертрофии миндалин во взрослой популяции, то в разных работах приводятся различные данные. Так, B. Minnigerode, K. Blass (1974) при обследовании 15000 взрослых (старше 16 лет) выявили аденоиды у 2,5% [12]. С.Е. Ильинский [5] при обследовании 607 пациентов (от 15 до 56 лет) с жалобами на затрудненное носовое дыхание свыше 3 месяцев выявил с помощью эндоскопического исследования носоглотки увеличение аденоидной ткани в 18,78% случаев. Наиболее часто данная патология встречалась у мужчин (62,3%). Важно отметить, что частота обнаружения аденоидов у взрослых достоверно уменьшалась с возрастом. Так, если пациенты возрастной группы 15-20 лет составляли 30,2% всех пациентов с аденоидами, то группа 41 -56 лет — только 7,9% [5]. В литературе имеется небольшое число работ, где освещается вопрос аденоидных вегетаций у взрослых [8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18].

Внедрение в широкую практику эндоскопических методов исследования в оториноларингологии, на наш взгляд, является одной из причин более частого выявления аденоидных вегетаций у взрослого контингента больных. Однако это связано не только с повсеместным внедрением эндоскопических методов для осмотра носоглотки, но и более широким применением компьютерной томографии [10, 18]. Касаясь вопроса методов хирургического удаления аденоидных вегетаций, в первую очередь следует разделить их на «холодные» (классическая аденотомия различными вариантами аденотомов, шейверная аденотомия) и аденотомию с использованием различных методов физического воздействия на ткань глоточной миндалины (ультразвук, диатермокоагуляция, холодно-плазменная хирургия, лазерные методики). Говоря об осложнениях аденотомии, необходимо подчеркнуть, что одним из самых распространенных осложнений аденотомии является кровотечение из носоглотки. Кровотечение может развиваться как интраоперационно, так и в раннем и позднем послеоперационном периоде. Учитывая то, что кровотечение в подавляющем большинстве случаев паренхиматозное -используются такие методики купирования геморрагии как тампонада операционного поля марлевой салфеткой, смоченной физиологическим раствором, повторный кюретаж носоглотки для тщательного удаления остатков глоточной миндалины, задняя тампонада. Альтернативой последней является использование различных раздувных тампонов. Так же возможно использование биполярной электрокоагуляции в случае визуализации кровоточащего сосуда.

По данным ряда авторов, степень выраженности кровотечение во время проведения аденотомии напрямую зависит от возраста пациента. Чем старше пациент, тем более выражено итраоперационное кровотечение. H.J. Valtonen [19] показал, что средний объем кровопотери при неосложненной аденотомии составляет 43,6 мл. В возрасте 1 – 3 лет средняя кровопотеря составляет 40,7 мл; 4 – 6 лет 41,2 мл; 11 – 14 лет 69,2 мл. Проведенное исследование С.Е. Ильинского [10] по изучению объема кровопотери при аденотомии демонстрирует другие цифры: 15-20 лет - 67,4 мл; 21-30 лет - 69,1 мл; 31- 40 лет - 86,3 мл; 41- 56 лет - 93,7 мл. Средний объем кровопотери составил 79,1 мл. Данное обстоятельство, по всей видимости, объясняется более старшим возрастом обследованных больных. Учитывая высокую частоту встречаемости аденоидов в структуре ЛОР – патологии, интерес к данной проблеме достаточно велик. В литературе имеется множество исследований, посвящённых особенностям гистологического строения аденоидной ткани. Гистологическая картина аденоидной ткани у взрослых и детей имеет выраженные отличия [8, 9, 16]. У детей отмечено преобладание гиперпластических изменений лимфоидной ткани с множественными лимфоидными узелками с крупными герминативными центрами, в то время как у взрослых доминировали признаки хронического воспаления со склерозом лимфоидной ткани и плоскоклеточной метаплазией эпителия [9]. С.Е. Ильинский [5] также указывает на значительные морфологические отличия аденоидной ткани у взрослых и детей. Автор отмечает, что структура аденоидов в возрастной группе 15-30 лет в целом идентична таковой у детей. Однако с увеличением возраста отмечается замещение лимфоидных узелков соединительной тканью [10]. У взрослых в аденоидной ткани, по сравнению с детьми, чаще наблюдается плоскоклеточная метаплазия поверхностного эпителия, а также склероз лимфоидной ткани [11]. При оценке макро- и микроскопической картины аденоидов у взрослых были выявлены следующие особенности: в 63% случаев наблюдалась гладкая поверхность аденоидной ткани, в 37% - неровная. При этом ни в одном случае не были выявлены крипты или борозды, как в случае аденоидов у детей, но были обнаружены неспецифические воспалительные изменения в 43% случаев, небольшие реактивные изменения, преимущественно фолликулярная гиперплазия, в 6% случаев, и смешанные изменения в 51% случаев [8]. Таким образом, учитывая, что объем кровопотери во время проведения аденотомии в зависимости от возраста пациента, а также недостаточное освещение в литературе вопроса сосудистой организации аденоидной ткани, нами было проведено собственное исследование.

Цель исследования: изучить возрастные особенности сосудистой организации аденоидной ткани.

Материалы и методы исследования. Проведено обследование и лечение 96-ти пациентов (54-х мужчин, 42-х женщин) с аденоидными вегетациями II – III степени в возрасте от 7 до 42 лет, проходивших плановое хирургическое лечение в НИКИО им. Л.И. Свержевского и ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского. Критерии включения: наличие аденоидных вегетаций с клинически значимыми симптомами. Критерии исключения: аденотомия в анамнезе, наличие аденоидита, сахарный диабет, заболевания крови, прием медицинских препаратов, влияющих на систему гемостаза, неконтролируемая артериальная гипертензия, обострение хронического синусита, аллергический риносинусит. Перед проведением хирургического лечения проводили сбор жалоб, анамнеза, осмотр ЛОР-органов по общепринятой методике. Диагноз ставили на основании рентгенологического исследования носоглотки в боковой проекции (пациентам детского возраста от 7 до 15 лет), взрослому контингенту больных проводили компьютерную томографию полости носа и околоносовых пазух (спиральный компьютерный томограф Brilliance СТ 40 Philips, Германия) с толщиной среза 0,5 мм. Перед оперативным лечением проводили эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки. Жесткая оптика KARL STORZ 00 и 300 диаметром 2,7 мм использовалась у пациентов с 15 летнего возраста. Детям младшего возраста проводился осмотр носоглотки ринофиброскопом KARL STORZ 2,5х270 мм. В структуре жалоб у пациентов от 7 до 15 лет превалировали частые респираторные заболевания (88% наблюдений), слизистое или слизисто-гнойное отделяемое из носа (81% наблюдений), затруднение носового дыхания (78% наблюдений), гнусавость (49% наблюдений), сопение, храп (55% наблюдений). У пациентов старшей возрастной группы (15-18 лет) и у взрослых превалировали жалобы на стекание слизи по задней стенке глотки (53% наблюдений), затруднение носового дыхания (46% наблюдений), рецидивирующие средние отиты (15% наблюдений). Исходя из возраста, все пациенты (n=96) были разделены на 4 группы: 1 группа – пациенты от 7

до 12 лет (n=25); 2 группа – пациенты от 12 до 15 лет (n=25); 3 группа – пациенты от 15 до 18 лет (n=25); 4 группа – пациенты от 18 до 42 лет (n=21). 58 пациентов было мужского (60%) и 38 - женского пола (40%). Пациентам всех возрастных групп производили аденотомию инструментом Бекмана под эндотрахеальным наркозом. Визуальный контроль операции осуществляли посредством эндоскопии носоглотки 00 и 300 оптикой. Гистологическое исследование проводили на кафедре патологической анатомии МГМСУ имени А.И. Евдокимова. Биоптаты фиксировали в 10% нейтральном формалине и по общепринятой методике заливали в парафиновые блоки, из которых изготавливали гистологические срезы толщиной 3 – 4 мкм и окрашивали их гематоксилином и эозином. В дальнейшем исследование проводилось посредством световой микроскопии с увеличением х100, х200, х400. Перед проведением хирургического лечения проводили сбор жалоб, анамнеза, осмотр ЛОР-органов по общепринятой методике. Диагноз ставили на основании рентгенологического исследования носоглотки в боковой проекции (пациентам детского возраста от 7 до 15 лет), взрослому контингенту больных проводили компьютерную томографию полости носа и околоносовых пазух (спиральный компьютерный томограф Brilliance СТ 40 Philips, Германия) с толщиной среза 0,5 мм. Перед оперативным лечением проводили эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки. Жесткая оптика KARL STORZ 00 и 300 диаметром 2,7 мм использовалась у пациентов с 15 летнего возраста. Детям младшего возраста проводился осмотр носоглотки ринофиброскопом KARL STORZ 2,5х270 мм.

В структуре жалоб у пациентов от 7 до 15 лет превалировали частые респираторные заболевания (88% наблюдений), слизистое или слизисто-гнойное отделяемое из носа (81% наблюдений), затруднение носового дыхания (78% наблюдений), гнусавость (49% наблюдений), сопение, храп (55% наблюдений). У пациентов старшей возрастной группы (1518 лет) и у взрослых превалировали жалобы на стекание слизи по задней стенке глотки (53% наблюдений), затруднение носового дыхания (46% наблюдений), рецидивирующие средние отиты (15% наблюдений). Исходя из возраста, все пациенты (n=96) были разделены на 4 группы: 1 группа – пациенты от 7 до 12 лет (n=25); 2 группа – пациенты от 12 до 15 лет (n=25); 3 группа – пациенты от 15 до 18 лет (n=25); 4 группа – пациенты от 18 до 42 лет (n=21). 58 пациентов было мужского (60%) и 38 - женского пола (40%). Пациентам всех возрастных групп производили аденотомию инструментом Бекмана под эндотрахеальным наркозом. Визуальный контроль операции осуществляли посредством эндоскопии носоглотки 00 и 300 оптикой. Гистологическое исследование проводили на кафедре патологической анатомии МГМСУ имени А.И. Евдокимова. Биоптаты фиксировали в 10% нейтральном формалине и по общепринятой методике заливали в парафиновые блоки, из которых изготавливали гистологические срезы толщиной 3 – 4 мкм и окрашивали их гематоксилином и эозином. В дальнейшем исследование проводилось посредством световой микроскопии с увеличением х100, х200, х400.

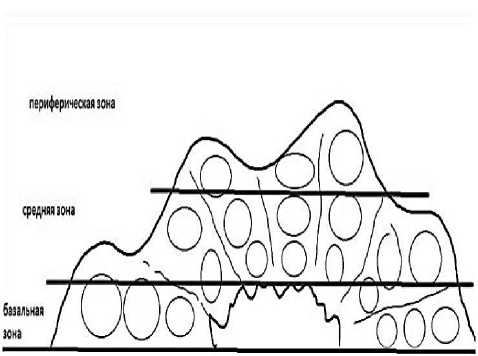

Результаты исследования и обсуждение. На рис. 1 схематически показано деление аденоидов на зоны. Периферические зоны аденоидных вегетаций пациентов 1-й и 2-й групп практически идентичны, но размеры долек лимфоидной ткани во 2-й группе в среднем на 25% меньше. Данная область практически не содержит соединительной ткани и характеризуется выраженным и полнокровным микроциркуляторным руслом, границы крупных округлых долек плохо различимы. Периферическая зона аденоидов пациентов 3-й и 4-й групп состоит из долек преимущественно небольшой величины (примерно в 2 раза меньше, чем в 1-й группе), разделенных соединительнотканными септами с множеством мелких полнокровных сосудов, особенно вен и венул (рис. 2).

Рис. 1 . Деление аденоидов на зоны.

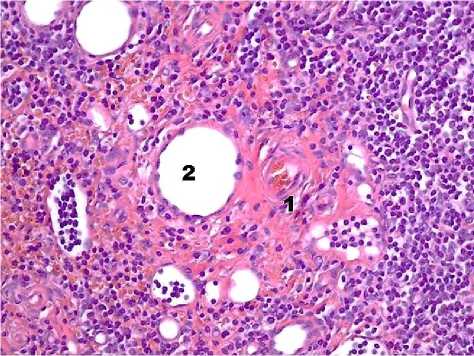

Рис. 2. Аденоиды. 3-я группа. Базальная зона с периваскулярным склерозом и мелким фокусом липоматоза стромы. Склероз и гиалиноз стенок сосудов микроциркуляторного русла (1), расширение просвета венозных сосудов (2). Диффузный лимфоидный инфильтрат, скопления лимфоцитов в просветах отдельных сосудов. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.: х400.

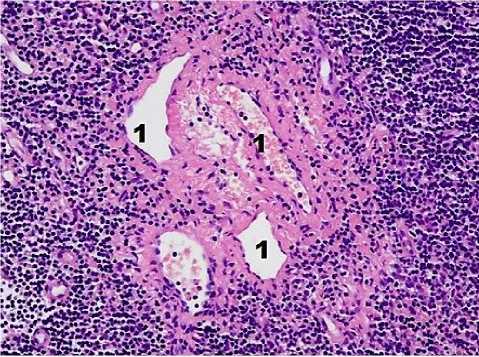

Рис. 3. Аденоиды, 4-я группа. Базальная зона с выраженным периваскулярным склерозом. Полости вен с кавернозно расширенным просветом (1). Диффузный лимфоидный инфильтрат без формирования лимфоидных узелков. Окраска гематоксилином и эозином. Ув.: 400.

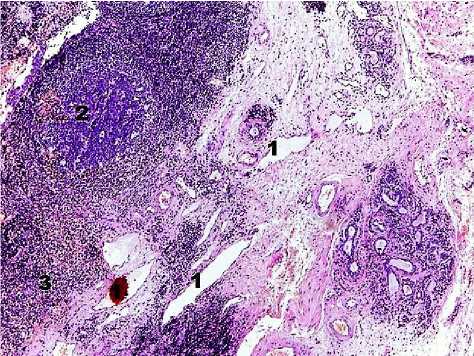

Рис. 4. 4-я группа. Биоптат из подлежащих тканей после аденотомии. Феномен погружения лимфоидной ткани в склерозированный соединительнотканный слой аденоидов (1). Лимфоидная ткань В-зон (2), Т-зон (3). Окраска гематоксилином и эозином. Ув.: 100.

Такие склерозированные септы отличают эти группы от наблюдений 1-й и 2-й групп. Выражена сеть микроциркуляторного русла, однако отдельные артериолы и капилляры склерозированы и гиалинизированы. Средняя зона аденоидов пациентов 1-й группы отличается большим числом мелких полнокровных сосудов, благодаря линейным скоплениям которых визуализируются границы долек лимфоидной ткани. Соединительнотканные прослойки не выражены. Склероз их и стенок сосудов не определяется. Во 2-й группе пациентов в средней зоне аденоидов междольковые границы и глубокие отделы долек характеризуются не только скоплениями сосудов, но и слабым склерозом междольковых септ и стенок сосудов. Средняя зона аденоидов пациентов 3-й и 4-й групп отличается большими размерами, четкими междольковыми границами, склерозом и скоплениями полнокровных, склерозированных сосудов. Базальная зона аденоидов пациентов 1-й группы представлена рыхлой соединительной тканью с множеством мелких сосудов с расширенным просветом. В отдельных наблюдениях отмечены начальные признаки склероза их стенок. В строме базальной части - диффузный лимфоидный инфильтрат, не формирующий каких-либо структур. Базальная зона аденоидов пациентов 2-ой группы больных характеризуется слабым склерозом стромы и стенок сосудов. Наиболее значимые изменения, в свете прогноза интраоперационной геморрагии, выявлены в базальной зоне аденоидов пациентов 3-й и 4-й групп (рис. 3) - нарастание склероза стромы, склероза и гиалиноза стенок сосудов разного калибра, преимущественно вен с кавернозным расширением просвета и ригидными стенками. В склерозированной строме - диффузный лимфоидный инфильтрат с обширными скоплениями в зоне резекции, распространяющимися в подлежащий соединительнотканный слой. Для зоны резекции ткани аденоидов пацинтов 4-ой группы характерно скопление многочисленных кавернозно расширенных венозных сосудов со склерозированными стенками и феномен «погружения» лимфоидной ткани вглубь склерозированного соединительнотканного слоя аденоидов с хорошо развитым микроциркуляторным руслом (рис. 4). Это явление подтверждается гистологическим исследованием подлежащих тканей после выполненной аденотомии. Лимфоидная ткань в них представлена как В-зависимыми (лимфоидными узелками с крупными активными светлыми центрами), так и Т-зависимыми зонами.

Заключение. Гистологическая картина аденоидной ткани пациентов 1-й и 2-й групп (от 7 до 15 лет независимо от зоны исследования) характеризуется разветвленной сетью сосудов без признаков склероза. В 3-ей группе пациентов (от 15 до 18 лет) в средней и базальной зонах аденоидов выявляется умеренный склероз стенок сосудов и наличие выраженных междольковых соединительнотканных септ. В 4-й группе пациентов (от 18 до 42 лет) базальный слой аденоидов характеризуется выраженным склерозом и гиалинозом стенок сосудов разного калибра с кавернозно расширенным просветом и фиброзом стромы. В биоптатах из зоны резекции аденоидной ткани нами впервые были выявлены феномены «погружения» лимфоидной ткани вглубь соединительнотканного слоя, с многочисленными полнокровными, кавернозно расширенными венами с ригидными склерозированными стенками. Оба обнаруженных феномена - кавернозная трансформация венозных сосудов и «погружение» лимфоидной ткани вглубь соединительнотканного слоя, повышают риск кровотечения при аденотомии у пациентов старше 18 лет. Таким образом, проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы: сосуды аденоидных вегетаций имеют четкие возрастные особенности, которые наиболее ярко проявляются в 15-18-летнем возрасте и характеризуются развитием их склероза и гиалиноза с формированием кавернозно расширенных полнокровных вен с утолщенными ригидными стенками. У пациентов старше 18-ти лет отмечается морфологическая перестройка соединительнотканного (базального) слоя аденоидов с развитием впервые обнаруженного феномена погружения в него лимфоидной ткани с хорошо развитым микроциркуляторным руслом, повреждение его при аденотомии может вызвать выраженное интраоперационное кровотечение. Результаты гистологического исследования объясняют неэффективность повторного кюретажа свода носоглотки при аденотомии с целью остановки инраоперационного кровотечения у пациентов старше 15 лет, эта методика зачастую приводит к усилению кровотечения из операционной зоны; результаты проведенного гистологического исследования могут служить одним из показаний для применения электрофизических методов аденотомии у пациентов старше 15 лет.

Список литературы Возрастные особенности сосудистой организации аденоидной ткани

- Козлов В.С. и соавт. Аденоиды: консервативное и хирургическое лечение.- М.: Полиграфист и издатель,2003.

- White P, Forte V. Surgical management of nasal airway obstruction in children. J. Otolaryngol. 1989;18:155-157.

- Yildirim N, Sahan M, Karslioglu Y. Adenoid hypertrophy in adults: clinical and morphological characteristics. The Journal of International Medical Research. 2008;36:157-162. DOI: 10.1177/147323000803600120

- Wang WH, Lin YC, Weng HH, Lee KF. Narrow-band imaging for diagnosing adenoid hypertrophy in adults: a simplified grading and histologic correlation. Laryngoscope. 2011;121(5):965-970. ; DOI: 10.1002/lary.21719

- Ильинский С.Е., Михайлов М.Г. Диагностика и лечение хронических воспалительных заболеваний носоглотки у взрослых//Российская ринология.- 2010.- Том 18.-№ 3.- С. 43-44.

- Evcimik MF, Dogru M, Cirik AA, Nepesov MI. Adenoid hypertrophy in children with allergic disease and influential factors. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2015;79(5):694-697.DOI: 10.1016j.ijporl.2015.02.017;

- Frenkiel S, Black MJ, Small P. Persistent adenoid presenting as a nasopharyngeal mass. J. Otolaryngol. 1980;9:357-360.

- Kamel RH., Ishak EA. Enlarged adenoid and adenoidectomy in adults: endoscopic approach and histopathological study. J Laryngol. Otol. 1990;104(12):965-967.

- Rout MS, Mohanty D, Vijayalazmi Y, Bobba K, Metta C. Adenoid hypertrophy in adults: a case series. Indian J. Otolaryngol. Head Neck Surg. 2013;65(3):269-274.

- DOI: 10.1007/s12070-012-0549-y

- Ильинский С.Е. Отдаленные результаты аденотомии у взрослых// Российская ринология.- 2010.- Том 18.- № 1.- С. 18-22.

- Park SK, Choi ES, Choi JB, Kang MS. The clinical and pathological study of the adenoid vegetation above the age of 20. Korean J. Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery. 2004;47(5):437-443.

- Minnigerode B, Blass K. Persistent adenoid hypertrophy (author's transl). HNO. 1974;22(11):347-349.

- Ильинский С.Е., Шиленков А.А., Михайлов М.Г., Козлов В.С. Гипертрофия глоточной миндалины у взрослых и ее влияние на состояние полости носа и околоносовых пазух// Российская ринология.- 2006.- № 2. С. 22.

- Карпищенко С.А., Скиданова И.А. Возможности ЛИТТ в хирургическом лечении аденоидов у взрослых. Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae. 2011;2(17):35-41.

- Безшапочный С.Б., Смеянов Е.В. Особенности лечения аденоидита у взрослых// Оториноларингология. Восточная Европа. - 2013. - № 2(11). - С. 34-40.

- Dou Y, He F, Du BJ. Clinical analysis of 20 cases of adenoidal hypertrophy in adult. Lin Chuang Er Bi Yan Hou Ke Za Zhi. 2000;14(5):216-217.

- Yüce I, Somdas M, Ketenci I, Cagli S, Unlü Y. Adenoidal vegetations in adults: an evaluation of 12 cases. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2007;17(3);130-132.

- Khafahy YW, Mokbel KM. Choanal adenoid in adults with persistent nasal symptoms: endescopic management to avoid misdiagnosis and unsuccessful surgeries. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2011;268:1589-1592.

- DOI: 10.1007/s00405-011-1635-6

- Valtonen HJ, Blomgren KE, Qvarnberg YH. Consequences of adenoidrctomy in conjunction with tonsillectomy in children. Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 2000;53(2):105 - 109.

- Бруевич О.Е. Особенности строения глоточной миндалины// Росс. оториноларингология.- 2004.- № 2(9).- С. 36-37.