Возрастные особенности тканевой структуры и клеточного состава тимуса человека

Автор: Ерофеева Людмила Михайловна

Журнал: Морфологические ведомости @morpholetter

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 2 т.25, 2017 года.

Бесплатный доступ

С использованием гистологических, морфометрических и иммуногистохимических методов установлено, что возрастные преобразования тканевой структуры тимуса характеризуются развитием волокнистой соединительной и жировой ткани в корковых перегородках, что приводит к фрагментации коркового вещества, а затем к разобщению фрагментов коркового и мозгового вещества. Наибольшее прогрессирование процессов инволюции в тимусе отмечается в течение второго зрелого возрастного периода от 36 до 60 лет. У людей пожилого и старческого возраста остаются небольшие островки паренхимы без дифференцировки на корковое и мозговое вещество, окруженные жировой тканью. В процессе возрастной инволюции уменьшается содержание лимфоцитов, снижается их митотическая активность и уменьшается доля клеток, способных к пролиферации как в корковом, так и в мозговом веществе. Это, по-видимому, обусловлено как отсутствием притока в тимус костномозговых предшественников, так и уменьшением количества эпителиальных ретикулярных клеток, создающих микроокружение для Т-лимфоцитов. Возрастные изменения сопровождаются уменьшением количества тимусных телец, среди которых возрастает доля зрелых форм. В тимусе людей старческого возрастного периода тимусные тельца не обнаруживаются. Скорость процессов возрастной инволюции носит индивидуальный характер и варьирует в широких пределах, что согласуется с продолжительностью жизни людей.

Тимус, иммуноморфология, клеточный состав, возрастная инволюция

Короткий адрес: https://sciup.org/143177170

IDR: 143177170 | DOI: 10.20340/mv-mn.17(25).02.03

Текст научной статьи Возрастные особенности тканевой структуры и клеточного состава тимуса человека

Ерофеева Л.М. Возрастные особенности тканевой структуры и клеточного состава тимуса человека// Морфологические ведомости.-2017.- Том 25.- № 2.- С. 21-26. (25).02.03

Erofeeva LM. The age changes of the tissue structure and the cellular composition of the human thymus. Morfologicheskie Vedomosti – Morphological Newsletter. 2017 Jun 30;25(2):21-26. (25).02.03

Введение. Наметившаяся в последние десятилетия в экономически развитых странах тенденция к старению населения в связи с увеличением средней продолжительности жизни до 85 лет среди женщин и до 80 лет среди мужчин требует разработки новых профилактических и лечебных технологий с целью снижения уровня заболеваемости и продления периода активной трудоспособности. Одной из важнейших при этом проблем является определение биологического возраста по состоянию систем гомеостаза, клеточных и молекулярных сдвигов, определяющих темпы старения и разработка на этой основе индивидуальных подходов к профилактике преждевременного старения. Установлено, что при физиологическом старении у человека нарушаются регуляторные механизмы гомеостатических систем и уменьшается степень сбалансированности адаптационно-приспособительных реакций [1]. Органы иммунной системы, наряду с эндокринной и нервной системами, являются своеобразными биологическими часами, контролирующими репродуктивный, адаптационный и энергетический гомеостазы, и определяют биологический возраст человека. В свою очередь, возрастные изменения в этих видах гомеостаза вносят определенный вклад в функционирование самой иммунной системы. Несмотря на то, что достигнуты определённые результаты в изучении возрастных изменений функций иммунокомпетентных клеток, органы иммунной системы, продуцирующие эти клетки и осуществляющие очистку крови и лимфы от чужеродных агентов, у людей старших возрастных групп изучены недостаточно [2-4]. Более того, до настоящего времени нет удовлетворительного объяснения механизма повышенной восприимчивости к болезням людей преклонного возраста [5]. В связи с этим представляет интерес изучение особенностей морфологии органов иммунной системы и, в первую очередь, тимуса, продуцирующего Т-лимфоциты – клетки, осуществляющие и регулирующие иммунные реакции и гомеостаз в стареющем организме.

Цель исследования - изучить количественные параметры тканевой структуры и клеточного состава функциональных зон тимуса у практически здоровых людей старших возрастных групп от 1-го зрелого периода до старческого.

Материалы и методы исследования. Материалом для исследований послужили образцы тканей тимуса, взятые во время аутопсии 34 трупов людей (24 мужчин и 10 женщин), погибших в результате несчастных случаев и (или) скоропостижно скончавшихся в результате сердечно-сосудистой недостаточности. Материал получен в отделении судебномедицинской экспертизы № 2 при Российском национальном медицинском университете им. Н.И. Пирогова (Москва) с соблюдением требований Федерального закона Российской Федерации № 8-ФЗ от 12.01.1996 г. (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) «О погребении и похоронном деле» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017, ст.5). Распределение материала по группам приведено в таблице 1. Материал был распределен по группам, согласно возрастной периодизации В.В. Бунака: 1-й зрелый возраст (21-35 лет), 2-й зрелый (36-55

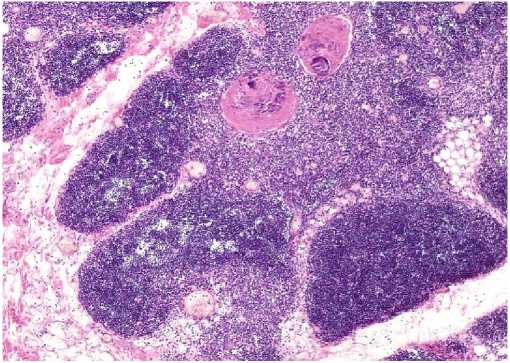

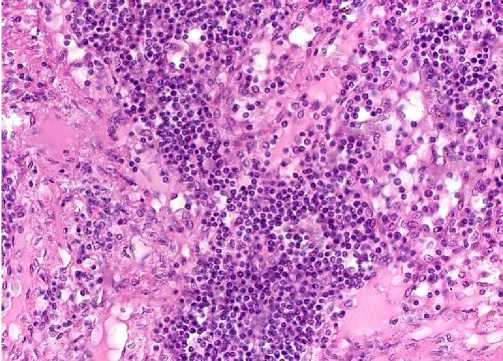

Результаты исследования и обсуждение. Гистологическая структура тимуса у людей 1-го зрелого возраста претерпевает значительные изменения, которые можно характеризовать как возрастную инволюцию органа. Ранее нами было показано, что первые признаки возрастной инволюции в тимусе, такие как разрастания жировой ткани в междольковых перегородках, стирание кортико-медуллярной границы, снижение митотической активности клеток и уменьшение числа лимфоцитов в корковом веществе, появляются у детей во втором детском возрастном периоде [7]. При этом в мозговом веществе тимуса, наоборот, была отмечена активизация пролиферативных процессов. В тимусе людей 1го зрелого возраста наблюдаются дольки с выраженной фрагментацией коркового вещества (рис. 1 -а), однако встречаются и дольки, имеющие нормальную гистологическую структуру. Корковые перегородки расширены, волокна образующей их соединительной ткани разделены, в ней много жировых клеток. Такая фрагментация коркового вещества в результате развития волокнистой соединительной и жировой тканей в корковых перегородках продемонстрирована также в подростковом и юношеском возрасте [8]. В тимусе людей 1-го зрелого возраста наблюдается расширение просветов и полнокровие кровеносных сосудов. Следует отметить, что жировая ткань заполняет также и внутридольковые периваскулярные пространства и внедряется по ним в мозговое вещество. В результате корковое вещество отделяется от мозгового в виде изолированных фрагментов. Нередко корковое вещество сгруппировано в виде узелков, мозговое вещество преобладает над корковым по площади. Уменьшение корково-мозгового индекса отмечается по некоторым данным также и в подростковом возрасте [8]. В мозговом веществе определяется более густая сеть кровеносных сосудов, чем в корковом, встречаются тяжи клеток фибробластического ряда. На ряде срезов в области кортико-медуллярной границы наблюдаются участки опустошенной стромы из эпителиальных ретикулярных клеток в виде их пластов. В мозговом веществе встречаются многочисленные тимусные тельца с оксифильным гомогенным содержимым, инфильтрированные лимфоцитами. Существует предположение, что тимусные тельца участвуют в позитивной и негативной Т-клеточной селекции и способны уничтожать аутоимунные клоны Т-лимфоцитов путем их фагоцитоза и дальнейшего лизиса [9-12]. Количество тимусных телец в дольке колеблется от 1 до 17, из них более 60% находится в зрелой стадии, примерно 40% - в созревающей, 2% составляют формирующиеся тимусные тельца. Размеры телец варьируют в пределах от 10-20 мкм до 200 мкм, наиболее крупные инкапсулированные формы телец достигают 500 мкм в диаметре (рис. 1-б).

Несмотря на выраженные процессы жирового перерождения органа, клеточный состав его структурных компонентов изменяется незначительно. Абсолютное количество клеток на единицу площади среза достаточно велико: в подкапсульной зоне – 71,4±0,2 клетки, в корковом веществе – 78,0±7,2 клетки и в мозговом веществе - 51,3±2,5 клетки. Из них более 60% приходится на малые лимфоциты, более 10% - на средние лимфоциты. Достаточно значительным является содержание малодифференцированных клеток, бластных клеток и больших лимфоцитов: 3,08±0,42% - в подкапсульной зоне, 2,79±0,57% - в корковом веществе и 1,37±0,26% - в мозговом веществе. Однако уровень митотической активности клеток в корковом веществе в целом не превышает 1%, в мозговом веществе составляет всего 0,2%.

1-а

1-б

1-в

1-г

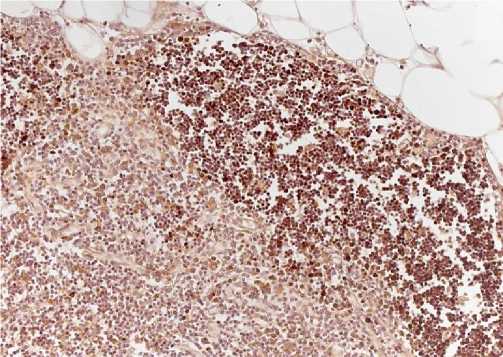

Рис. 1. Тимус мужчины 26 лет; а - фрагментация коркового вещества, в мозговом веществе гигантские инкапсулированные тимусные тельца; б - тимусные тельца на разных стадиях зрелости; в, г – PCNA-положительные клетки в корковом (в) и мозговом (г) веществе тимуса (маркер реакции – коричневого цвета). Окраска а, б - гематоксилином и эозином, в, г – иммуногистохимическая реакция на антитела к PCNA, докраска ядер гематоксилином. Ув.: а, в - х100; б х400; г - х650.

2-а

2-б

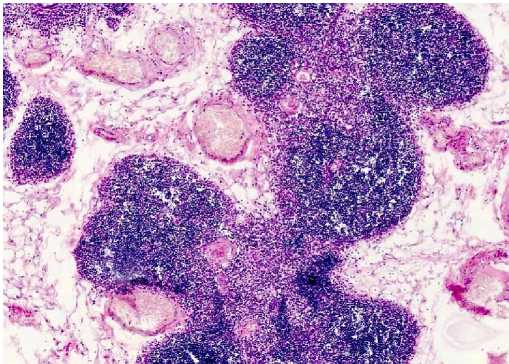

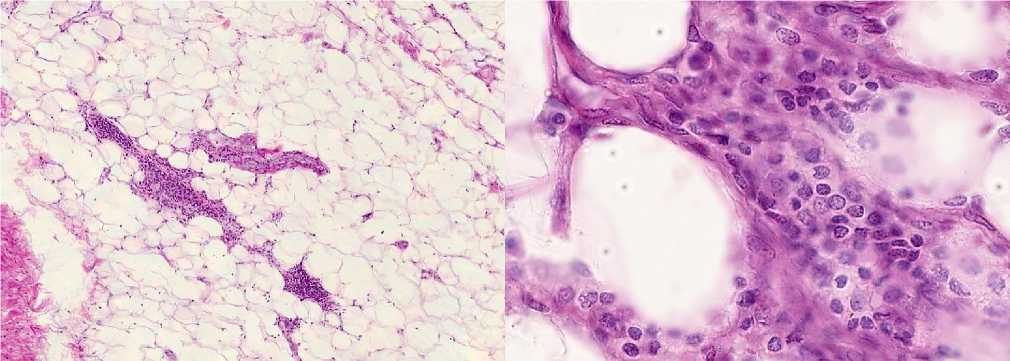

Рис. 2. Тимус мужчины 50 лет. Долька с чётко определяющейся кортико-медуллярной границей, широкие корковые перегородки с жировой тканью (а), врастание волокнистой соединительной и жировой ткани в дольку тимуса (б). Окраска гематоксилином и эозином. Ув.: а - х100; б – х400.

При окрашивании гистологических срезов иммуногистохимическими методами наибольшее количество PCNA-позитивных клеток также выявлено в корковом веществе (рис. 1-в, 1-г), число Ki67+-клеток незначительно. В этом возрастном периоде отмечается высокий уровень деструктивных процессов в тимусе, количество разрушенных клеток составляет в подкапсульной зоне – 3,36±0,27%, в корковом веществе – 6,16±2,87% и в мозговом веществе – 8,56±3,73%. В периваскулярных зонах выявляются плазматические клетки и эозинофильные лейкоциты.

3-a

3-б

3-в

3-г

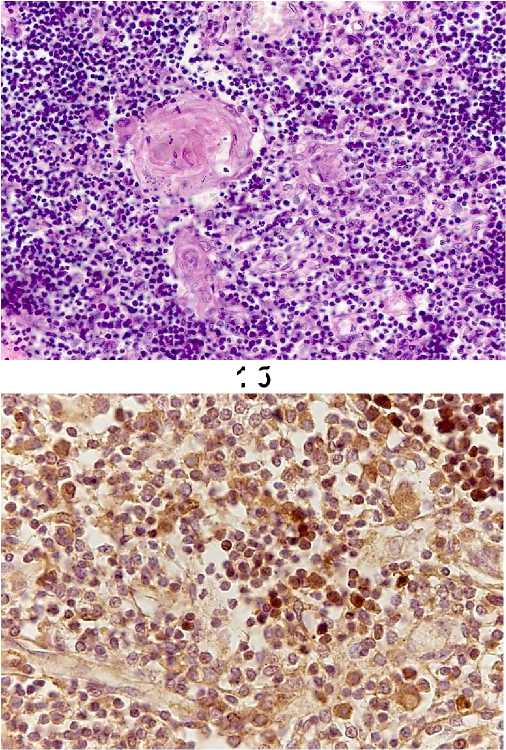

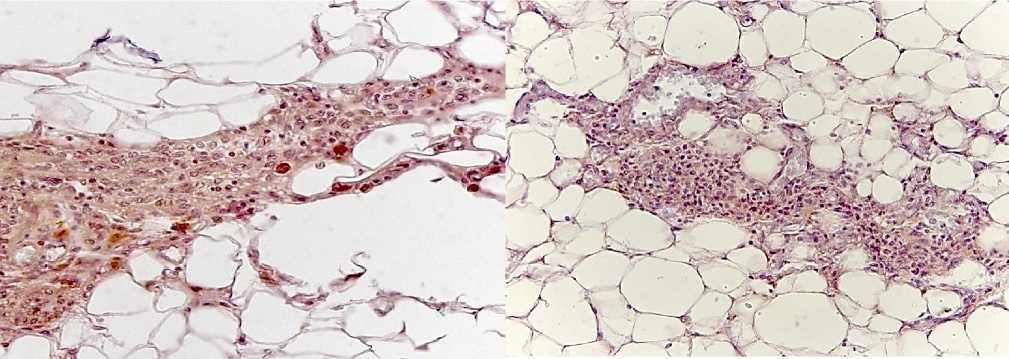

Рис. 3. Тимус женщины 68 лет; а, б - островки паренхимы тимуса в жировой ткани; в - единичные PCNA-позитивные клетки в дольке тимуса (маркер реакции – коричневого цвета); г – отсутствие Ki67-позитивных клеток в дольке тимуса. Окр.: а, б -гематоксилином и эозином; в – иммуногистохимическая реакция на антитела к PCNA, докраска ядер гематоксилином, г – иммуногистохимическая реакция на антитела к Ki67, докраска ядер гематоксилином. Ув.: а - х100; б - х600; в - х100; г – х100.

В течение 2-го зрелого периода процессы возрастной инволюции в тимусе наиболее прогрессируют. В начале возрастного периода гистологическая структура тимуса незначительно отличается от таковой у людей 1-го зрелого возраста. Фрагментация коркового вещества приводит к тому, что оно полностью отделяется от мозгового вещества. Вместе с волокнистой соединительной тканью в дольки внедряется жировая ткань (рис. 2-а), в мозговом веществе отмечается большое количество клеток фибробластического ряда, тимусные тельца немногочисленны, в основном зрелой стадии. У людей старше 50 лет тимус представлен в виде отдельных фрагментов коркового и мозгового вещества, разобщенных жировой тканью. В сохранившихся островках коркового вещества невозможно определить подкапсульную зону. В фрагментах мозгового вещества встречаются единичные тимусные тельца, около 80% из них - в зрелой стадии. Также наблюдаются многочисленные дольки с полностью замещённой волокнистой соединительной и жировой тканью паренхимой, в которых сохраняются кровеносные сосуды с утолщенными разрыхленными стенками (рис. 2-б). Вместе с тем следует отметить, что процесс инволюции имеет разную скорость течения у разных людей, наряду с замещёнными жировой тканью дольками тимуса у людей 50 лет встречаются также хорошо сохранившиеся дольки с типичной тканевой структурой (рис. 2-а). Изучение цитоархитектоники тимуса в этом возрасте показало, что абсолютное содержание клеток на единицу площади органа уменьшилось по сравнению с показателями 1-го зрелого возраста почти в 2 раза и составило в подкапсульной зоне – 37,52±2,47, в корковом веществе – 60,68±8,86 и в мозговом веществе – 41,88±1,67. Уменьшилось процентное содержание малых лимфоцитов, по-видимому, за счет усиления процессов деструкции клеток, поскольку доля разрушенных клеток в мозговом веществе превышает 11%. Следует отметить, что содержание малодифференцированных клеток остаётся в этом возрасте ещё достаточно высоким: 3,37±1,35% - в подкапсульной зоне, 2,45±0,84% - в корковом веществе и 1,6±0,3% - в мозговом веществе. Значительно возрастает доля плазматических клеток особенно в мозговом веществе, в котором эти клетки составляют более 6% (2,98±2,23% - незрелых форм и 3,96±4,49% - зрелых форм).

У людей пожилого возраста тимус представляет собой полностью замещённый жировой тканью дольчатый орган. Изредка встречаются небольшие островки лимфоидной ткани, в основном вблизи кровеносных сосудов, разделение паренхимы на корковую и мозговую зоны отсутствует. В некоторых островках видны единичные тимусные тельца, что свидетельствует о том, что тимус у людей пожилого возраста ещё имеет и корковую, и мозговую зоны, однако они изолированы друг от друга. Клеточный состав таких островков включает в себя, кроме лимфоцитов, эпителиальные ретикулярные клетки, макрофаги, плазматические клетки.

Абсолютное содержание клеток на единицу площади среза составляет 44,8±10,15, доля малых лимфоцитов равна 66,77±29,62%, средних лимфоцитов – 8,33±1,57%, малодифференцированные клетки и клетки в состоянии митоза отсутствуют. У людей старческого возраста тимус также представлен небольшими островками лимфоидной ткани, отдельно лежащими среди долек жировой ткани (рис. 3-а). Нередко

ti 70

§ 50

я 40

8 30

| 20

5 10

Возрастные периоды

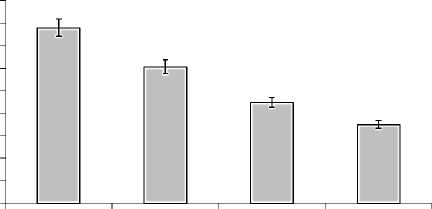

Рис. 4. Возрастные изменения абсолютного содержания клеток на единицу площади гистологического среза тимуса человека.

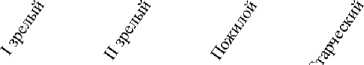

Рис. 5. Возрастные изменения относительное содержания малых лимфоцитов в тимусе человека.

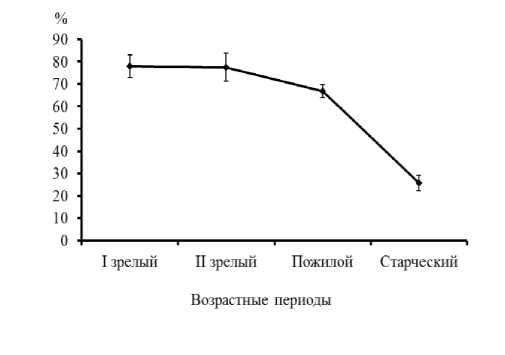

Рис. 6. Возрастные изменения относительного содержания малодифференцированных клеток в тимусе человека.

можно наблюдать островки лимфоидной ткани вблизи кровеносных сосудов. Определить, какой структурнофункциональной зоне тимуса принадлежат островки паренхимы, не представляется возможным. Однако, учитывая, что в этих островках отсутствуют тимусные тельца, можно предположить, что обнаруживаемые фрагменты паренхимы принадлежат корковому веществу тимуса. Абсолютное содержание клеток на единицу площади среза в таких островках составляет в среднем 35 клеток, концентрация клеток лимфоидного ряда в них низкая (рис. 3-б). В органе выявляются стромальные клетки (в среднем 48,58±5,75%), среди которых значительное количество клеток фибробластического ряда (17,71±2,38%), на долю малых лимфоцитов приходится чуть больше 25% (25,67±3,46), содержание средних лимфоцитов не превышает 7%.

На диаграммах, отражающих выявленные изменения видно, что абсолютное содержание клеток на единицу площади среза в корковом веществе неуклонно уменьшается от 1-го зрелого до старческого возраста (рис. 4), а содержание малых лимфоцитов на протяжении 1-го и 2-го зрелого периодов оставалось практически неизменным (рис. 5). Резкое уменьшение доли малых лимфоцитов отмечается у людей пожилого возраста, а в старческом периоде количество этих клеток более чем в 3 раза меньше показателей людей 2-го зрелого возраста. Этому способствуют рост числа гибнущих клеток и низкая пролиферативная активность лимфоцитов (рис. 6). Доля деструктивно измененных клеток в тимусе людей старческого возраста составляет 10,69±1,48%, число макрофагов не превышает 1%, отмечается высокое содержание гранулоцитарных лейкоцитов и плазматических клеток. Суммарное содержание плазматических клеток составляет 5,46±0,88%, из них на долю плазмобластов приходится более 3%, малодифференцированные виды лимфоцитов -бластные клетки и большие лимфоциты встречаются редко, их суммарное содержание составляет 1,29±0,39%. PCNA-позитивные клетки выявляются в небольшом количестве (рис. 3-в). Клетки, экспрессирующие белок Ki67, в тимусе людей старческого возраста не выявляются (рис. 3-г). Отсутствие делящихся клеток, по-видимому, является следствием уменьшения притока предшественников из костного мозга, с одной стороны, и, с другой – следствием уменьшения количества эпителиальных ретикулярных клеток микроокружения. Известно, что у старых мышей уменьшается число ядросодержащих клеток в костном мозге и существенно снижается концентрация в крови тимулина – высокоактивного гормона тимуса, который влияет на дифференцировку костномозговых предшественников Т-лимфоцитов в костном мозге [13]. По данным литературы, в тимусе, селезенке и лимфатических узлах у пожилых мышей (26-30 месячных) по сравнению с молодыми (3-4 месячных) снижено число лимфоцитов, которые могут быть активированы митогенами (конканавалином-А, фитогемагглютинином и липополисахаридами), поэтому снижена пролиферативная активность лимфоцитов [14]. Учитывая, что уменьшение числа делящихся лимфоцитов нами было отмечено не только в корковом, но и в мозговом веществе, можно предположить, что с возрастом происходит сокращение рециркулирующего пула Т-лимфоцитов, т.е. Т-клеток памяти.

Наши данные согласуются с результатами авторов, которые показали, что с возрастом усиливается ответ клеток тимуса на прямую стимуляцию, но отсутствует чёткое изменение способности к синергизму [15]. Причину возрастного снижения клеточного иммунитета некоторые из них видят также в дефиците рециркулирующих лимфоцитов [11].

Заключение. Процессы возрастной инволюции тимуса, характеризующиеся развитием волокнистой соединительной и жировой ткани в корковых перегородках, у людей старших возрастных периодов активизируются и приводят вначале к фрагментации коркового вещества, а затем к разобщению фрагментов коркового и мозгового вещества. Наибольшее прогрессирование процессов инволюции в тимусе отмечается в течение периода 2-го зрелого возраста (от 36 до 60 лет). Это приводит к тому, что в пожилом и старческом возрасте в тимусе отмечаются лишь небольшие островки лимфоидной ткани, окруженные со всех сторон жировой тканью. Одновременно уменьшается количество тимусных телец, среди которых преобладают зрелые формы, а в тимусе у людей старческого возрастного периода тимусные тельца не обнаруживаются. Скорость процессов возрастной инволюции носит индивидуальный характер и варьирует в широких пределах, выраженное замещение паренхимы тимуса жировой тканью можно наблюдать у людей 1-го зрелого возраста и, наоборот, хорошо сохранившиеся дольки с типичной тканевой структурой - у людей 2-го зрелого возраста. От 1 зрелого до старческого возрастного периода прогрессивно снижается митотическая активность лимфоцитов и уменьшается доля клеток, способных к пролиферации как в корковом, так и в мозговом веществе. Отсутствие в тимусе людей пожилого возраста клеток в состоянии митоза и уменьшенное количество клеток, способных к делению, по-видимому, обусловлено отсутствием притока предшественников из костного мозга и уменьшением количества эпителиальных ретикулярных клеток, создающих микроокружение для Т-лимфоцитов и выделяющих гемопоэтические факторы, стимулирующие их пролиферацию. В процессе инволюции волокнистая соединительная ткань замещает ретикуло-эпителиальную строму долек тимуса.

Список литературы Возрастные особенности тканевой структуры и клеточного состава тимуса человека

- Кытикова О.Ю., Гвозденко Т.А., Веремчук Л.В. Особенности взаимосвязей гомеостатических систем как показателей адаптивных перестроек у пожилых. Успехи геронтологии. 2015;28(2):290-293.

- Мирошниченко И.В., Столпникова В.Н., Левашова Т.В., Сорокина Е.А., Топорова С.Г. Характеристика иммунитета долгожителей и выбор маркеров иммуностарения. Успехи геронтологии. 2014;27(3):452-456.

- Майбородин И.В., Агзаев М.К., Рагимова Т.М., Майбородин И.И. Возрастные изменения структуры лимфоидных органов: Обзор литературы. Успехи геронтологии. 2016;29(2):229-238.

- Чуров А.В. Регуляторные Т-клетки и старение организма. Успехи геронтологии. 2013;26(4):603-609.

- Ярилин А.А. Старение иммунной системы и тимус. Клиническая геронтология. 2003;9(3):8-17.

- Бунак В.В. Выделение этапов онтогенеза и хронологические границы возрастных периодов. Советская педагогика. 1965;11:105-119.

- Ерофеева Л.М. Возрастная динамика гистотопографии и цитоархитектоники тимуса детей. Российские морфологические ведомости. 2001;1-2:24-28.

- Ерофеева Л.М. Строение и цитоархитектоника тимуса человека в подростковом и юношеском возрастных периодах. Морфология. 2002;122(6):з7-40.

- Bodey B, Siegel SE, Kaiser HE. Immunological Aspects of Neoplasia - The Role of the Thymus. Springer Science&Business Media. 2006;17:93-114.

- Nedjic E, Aichinger M. Autophagy in thymic epithelium shapes the T-cell repertoire and is essential for tolerance. Nature. 2008;455:396-400.

- Klein L. Antigen presentation in the thymus for positive selection and central tolerance induction. Nature Reviews Immunology. 2009;9: 833-844.

- DOI: 10.1038/nri2669

- Юрчинский В.Я., Ерофеева Л.М. Количественная характеристика тимусных телец у неполовозрелых позвоночных животных и человека. Журнал анатомии и гистопатологии. 2016;5(1):76-82.

- Лабунец И.Ф. Возрастные особенности изменений клеточного состава костного мозга, мелатонинобразующей функции эпифиза и эндокринной функции тимуса у мышей разных линий. Успехи геронтологии. 2013;26(3):425-431.

- Joncourt F, Bettens F, Kristensen F, De Weck AL. Age-related changes of mitogen responsiveness in different lymphoid organs from outbred NMRI mice. Immunobiology. 1981;158(5):439-449. org/

- DOI: 10.1016/SO171-2985(81)80014-9

- Meredith P, Pittor W, Gerbase-Delima M, Walford RL. Age-related changes in the cellular immune response of lymph node and thymus cells in long-lived mice. Cell. Immunol. 1975;18(2):324-330.