Возрастные особенности вариабельности и спектрального состава ритмов показателей гемодинамики

Автор: Губин Д.Г., Болотнова Т.В.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Терапия

Статья в выпуске: 3 (58) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Возраст, вариабельность, кардиоваскулярная система, артериальное давление, гемодинамика, циркадианный ритм, десинхроноз

Короткий адрес: https://sciup.org/140221623

IDR: 140221623

Текст статьи Возрастные особенности вариабельности и спектрального состава ритмов показателей гемодинамики

Артериальная гипертензия остается лидером по заболеваемости в т.ч. среди лиц старческого возраста по нашему региону [ 7-9, 11 ] . Появление амбулаторного мониторинга ознаменовало новый этап в изучении временной организации артериального давления (АД), дав возможность более глубокого изучения его вариабельности и хроноинфраструктуры, одновременно расширив возможности изучения хронопатологических особенностей этого заболевания [ 1, 3, 16 ] . Изучение динамики хроноинфраструктуры функциональных показателей также открывает новые возможности и пути для поиска более эффективных критериев ранней диагностики заболеваний и персонализированной стратегии хронотерапии, что особенно актуально в условиях Севера Тюменской области [ 22, 23 ] .

В спектре ритмов средней частоты (0,5ч.≤T≤168 ч.) существует единственный эндогенный ритм, сформировавшийся в процессе эволюции как результат адаптации временной организации живых систем к 24-часовому циклу вращения Земли вокруг своей оси. Именно этот критерий отличает циркадианный ритм от любого другого ритма в спектре средней частоты. Значительная часть экстрациркадианной вариабельности, вероятно, связана с областью шумов, так как колебательные процессы, относящиеся ко многим областям спектра средней частоты, не отличаются амплитудно-фазовым постоянством и не носят синусоидального характера. Поэтому изменения временной организации живых систем в форме роста экстрациркадианной вариабельности на фоне снижения амплитуды циркадианного ритма может служить критерием роста временной неупорядоченности системы, ее энтропии, что открывает путь к интеграции хронобиологии и синергетики на основе нового методологического подхода [ 5 ] .

Изменения в структуре суточного ритма при лонгитудинальном анализе функции могут быть обусловлены различными причинами: 1) перманентное снижение амплитуды в каждом цикле; 2) снижение амплитуды как следствие только фазовой нестабильности цикл от цикла. При этом такие изменения могут происходить на фоне различного поведения общей вариабельности (роста, снижения, стабильности), т.е. могут быть абсолютными и относительными и зависеть от природы факторов десинхронизации [ 4, 20 ] .

Несомненно актуальной для современного здравоохранения является и задача создания новых методов оценки биологического возраста человека [10]. Один из путей решения этой задачи видится в использовании перспектив изучения спектра биологических ритмов, внутренних взаи- моотношений между ритмами различных частот, их вкладом в общую вариабельность [2].

Цель исследования: Охарактеризовать фазовую стабильность циркадианного ритма в ряду последовательных циклов; фазово - амплитудную стабильность основных ритмов спектра на межиндивидуальном уровне по результатам популяционного косинор-анализа, а также внутренние фазовые взаимоотношения между физиологическими показателями на различных возрастных этапах. Выявить характер изменений в соотношении амплитуд между основными ритмами в спектре и проанализировать возрастные особенности общей вариабельности показателей по величине стандартного отклонения и процентных вкладов ведущих ритмов в общую вариабельность.

Материалы и методы:

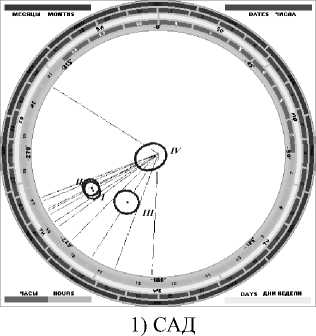

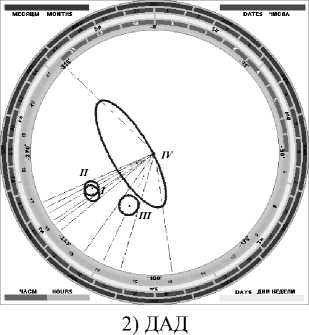

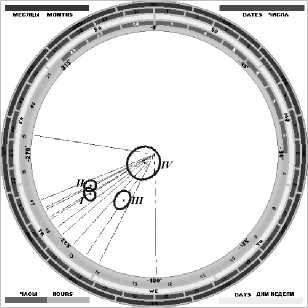

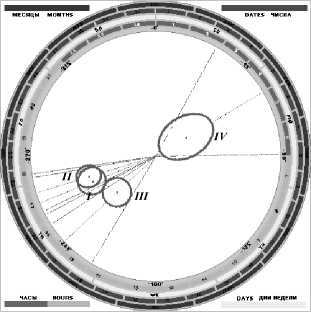

Исходя из цели и задач настоящего исследования, в его основу были положены уникальные данные лонгитудинального амбулаторного мониторирования АД (АМАД), полученные от 80 человек в возрасте от 16 до 106 лет, которые прошли АМАД продолжительностью (Т) не менее 7 дней (168 часов) с интервалом между измерениями ( A t) не более 1 часа [ 22, 23 ] . Таким образом, всего проанализировано свыше 30000 значений по каждому изученному показателю. Обследуемые условно подразделены на 4 возрастные группы : I - до 40 лет (N=27, Х=28,5 ± 1,5); II - 4059 лет (N=25, Х=46,8 ± 0,8); III - 60-75 лет (N=21, Х=66,5 ± 1.0); IV - старше 75 лет (N=7, Х=86,6 ± 4,6).

Результаты и обсуждение .

Возрастные изменения хроноинфраструктуры изученных показателей имеют ряд общих закономерностей, но в то же время многие показатели характеризуются своими особенностями, приуроченными к определенному этапу. У лиц зрелого возраста спектр биоритмов средней частоты характеризуется выраженным преобладанием циркадианного ритма, удельный вклад которого превышает 50%. В то же время, амплитуда циркадианного ритма, оставаясь в целом доминирующим спектральным компонентом во всех возрастных группах и для всех показателей, имеет неравнозначный удельный вес в спектральном составе биоритмов на разных этапах онтогенеза и для разных показателей.

Наибольший вклад циркадианного ритма в спектр наблюдается для показателей, непосредственно регистрируемых приборами (САД, АДср, ДАД, ЧСС и температура). Примечательно, что для всех этих показателей вклад циркадианного ритма и его амплитуда в процессе старения снижаются. Так, вклад циркадианного ритма в спектр изменяются следующим образом - САД: от 31,5±2,2% (в группе лиц до 40 лет) до 12,1±3,7% (в группе лиц старше 75 лет), r=-0,434, p<0,001; АДср: от 36,5±2,4 до 14,4±3,8, r=-0,449, p<0,001; ДАД: от 34,0±2,5 до 12,6±2,8, r=-0,462, p<0,001; ЧСС: от 31,2±2,8 до 18,1±5,2, r=-0,323, p<0,001; температура: от 44,2±1,9 до 28,4±4,9, r=-0,250, p<0,001 (табл. 1).

Следует отметить, что средний вклад циркадианного ритма данных показателей в первой возрастной группе составляет « 35,5%, а среднее отношение ациркадианных компонентов к циркадианному « 1,8, т.е. приближается, но не является точной цифрой 1,612, характеризующей принцип Золотого сечения. В более старших возрастных группах это отношение все более удаляется от Золотого сечения, достигая в группе лиц старческого возраста 4,8. Следовательно, доля основного, эндогенного, адаптивного циркадианного ритма в общей вариабельности этих показателей подчиняется основополагающему принципу Золотого сечения и, возможно, отражает некий оптимальный для жизнедеятельности золотой стандарт хроноинфраструктуры здорового молодого организма.

ПАД и все расчетные показатели (СО, МОК и ПС) имеют изначально более низкие цифры вклада циркадианного ритма в спектр, однако для СО и МОК вновь наблюдается выраженная закономерность снижения процентного вклада циркадианного ритма с возрастом - СО: от 14,9 ± 2,0 (в группе лиц до 40 лет) до 4,7 ± 1,4, r=-0,286, p=0,01; МОК: от 13,2 ± 1,3 до 4,3 ± 0,9, r=-0,530, p<0,001 (табл. 1). Наиболее равномерное распределение снижения величины вклада на разных возрастных этапах демонстрирует МОК, имеющий наивысший коэффициент корреляции Пирсона с возрастом.

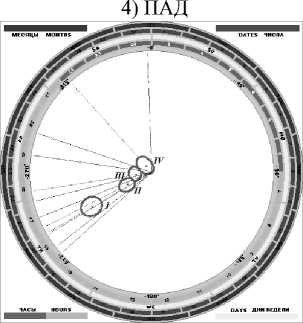

Снижение вклада циркадианного ритма ПАД начинает проявляться только после 60 лет, поэтому достоверной зависимости этого показателя от возраста не обнаруживается. Наивысший вклад циркадианного ритма ПАД наблюдается в группе лиц в возрасте 40-59 лет: 9,1 ± 1,0%, а наименьший - у лиц старше 75 лет: 5,3 ± 2,1% (p<0,05).

Вклад ПС в процессе старения также не имеет достоверной корреляции с возрастом (r=0,064, p=0,58), однако максимум значения вновь достигается во второй возрастной группе (40-59 лет: 7,3 ± 1,8), минимум - в четвертой (старше 75 лет: 4,8 ± 1,5).

Таким образом, следует обратить внимание на то, что возрастные изменения вклада циркадианного ритма в спектр тем менее выражены, чем изначально ниже его величина у лиц зрелого возраста. Показатели с большой амплитудой циркадианного ритма непременно испытывают ее значительное снижение в процессе старения и, особенно, на самых поздних этапах онтогенеза, что сопровождается еще более значительным снижением вклада циркадианного ритма в спектр.

Исходя из того, что на параметры суточного ритма АД уровень физической активности влияет в значительно большей степени, чем на ЧСС [ 28 ] и тем более чем на температуру тела, возрастное снижение физической активности в период бодрствования вносит некоторый вклад в характер указанных выше изменений параметров суточной ритмичности. Именно поэтому, на наш взгляд, возрастное снижение вклада циркадианного ритма ЧСС происходит в меньшей степени, чем его снижение у САД, АДср и ДАД , а снижение вклада циркадианного ритма температуры - в наименьшей степени.

Однако, возрастное снижение амплитуды является характерной особенностью только циркадианного ритма и не распространяется на другие спектральные компоненты. Особый интерес , по нашему мнению, представляет следующая закономерность : на фоне снижения выраженности циркадианного ритма, амплитуда всех без исключения изученных ациркадианных (aCd) гармоник САД, ДАД, АДср, ПАД и подавляющего большинства ациркадианных гармоник СО и температуры с возрастом увеличивается, причем для многих - статистически достоверно (табл. 1).

Среди изученных показателей возрастные изменения ХИС на более ранних этапах старения (уже во втором зрелом возрасте) обнаруживаются для ЧСС и МОК (снижение SD, вклада и амплитуды циркадианного ритма после 40 лет, табл.1), СО (снижение циркадианной амплитуды) и температура (снижение амплитуды и смещение ак-рофазы циркадианного ритма, табл.1, рис.1). В целом, наглядные возрастные изменения характера недельной динамики изученных физиологических показателей: снижение фазово - амплитудной стабильности циркадианного ритма на фоне роста выраженности 12-часового компонента (усиление «двугорбости» суточного ритма).

МЕЗОР большинства изученных показателей также достоверно коррелирует с возрастом: увеличивается в процессе старения для САД, ДАД, АДср, ПАД, ПС (p<0.001); снижается - для МОК, СО и температуры (p<0,01). Причем основное снижение МЕЗОРа температуры тела начинается после 60 лет, т.е. позднее, чем изменения амплитудно-фазовых характеристик его циркадианного ритма. Для МЕЗОРа ЧСС достоверными являются только различия между первой и четвертой группами.

Таблица 1

Возрастные изменения амплитуд спектрального состава биоритмов изученных физиологических показателей

|

САД |

ДАД |

АДср |

|||||

|

Частота (циклы/ неделя) |

Период (часы) |

r* |

p** |

r* |

p** |

r* |

p** |

|

1 |

168 |

0,375 |

<0,001 |

0,184 |

0,107 |

0,220 |

0,051 |

|

2 |

84 |

0,445 |

<0,001 |

0,216 |

0,057 |

0,280 |

0,013 |

|

3 |

56 |

0,391 |

<0,001 |

0,285 |

0,011 |

0,256 |

0,023 |

|

4 |

42 |

0,216 |

0,053 |

0,290 |

0,010 |

0,351 |

<0,001 |

|

5 |

33.6 |

0,179 |

0,112 |

0,109 |

0,341 |

0,070 |

0,537 |

|

6 |

28 |

0,137 |

0,224 |

0,122 |

0,286 |

0,159 |

0,162 |

|

7 |

24 |

-0,274 |

0,014 |

-0,270 |

0,017 |

-0,356 |

<0,001 |

|

14 |

12 |

0,104 |

0,354 |

0,044 |

0,704 |

0,081 |

0,475 |

|

21 |

8 |

0,226 |

0,044 |

0,135 |

0,238 |

0,274 |

0,014 |

|

28 |

6 |

0,218 |

0,052 |

0,046 |

0,688 |

0,103 |

0,366 |

|

35 |

4.8 |

0,218 |

0,053 |

0,292 |

0,009 |

0,203 |

0,073 |

|

42 |

4 |

0,174 |

0,122 |

0,147 |

0,199 |

0,149 |

0,189 |

|

49 |

3.4 |

0,064 |

0,573 |

0,267 |

0,018 |

0,144 |

0,203 |

|

56 |

3 |

0,410 |

<0,001 |

0,222 |

0,050 |

0,331 |

0,003 |

|

ЧСС |

ПАД |

МОК |

|||||

|

Частота (циклы/ неделя) |

Период (часы) |

r* |

p** |

r* |

p** |

r* |

p** |

|

1 |

168 |

-0,228 |

0,040 |

0,434 |

<0,001 |

-0,390 |

<0,001 |

|

2 |

84 |

-0,075 |

0,518 |

0,339 |

0,002 |

-0,348 |

0,002 |

|

3 |

56 |

-0,144 |

0,205 |

0,435 |

<0,001 |

-0,249 |

0,027 |

|

4 |

42 |

-0,143 |

0,210 |

0,441 |

<0,001 |

-0,109 |

0,337 |

|

5 |

33.6 |

-0,186 |

0,101 |

0,161 |

0,157 |

-0,312 |

0,005 |

|

6 |

28 |

-0,268 |

0,017 |

0,179 |

0,115 |

-0,388 |

<0,001 |

|

7 |

24 |

-0,560 |

<0,001 |

0,182 |

0,106 |

-0,671 |

<0,001 |

|

14 |

12 |

-0,255 |

0,023 |

0,170 |

0,134 |

-0,017 |

0,882 |

|

21 |

8 |

-0,038 |

0,742 |

0,281 |

0,012 |

0,129 |

0,257 |

|

28 |

6 |

-0,156 |

0,170 |

0,116 |

0,309 |

-0,277 |

0,013 |

|

35 |

4.8 |

-0,099 |

0,387 |

0,237 |

0,036 |

-0,099 |

0,384 |

|

42 |

4 |

-0,210 |

0,063 |

0,054 |

0,636 |

-0,328 |

0,003 |

|

49 |

3.4 |

-0,219 |

0,052 |

0,051 |

0,652 |

-0,128 |

0,261 |

|

56 |

3 |

-0,106 |

0,350 |

0,270 |

0,016 |

-0,149 |

0,190 |

|

СО |

ПС |

Температура |

|||||

|

Частота (циклы/ неделя) |

Период (часы) |

r* |

p** |

r* |

p** |

r* |

p** |

|

1 |

168 |

0,128 |

0,261 |

0,394 |

<0,001 |

-0,002 |

0,970 |

|

2 |

84 |

-0,074 |

0,515 |

0,377 |

<0,001 |

0,002 |

0,977 |

|

3 |

56 |

0,213 |

0,060 |

0,383 |

<0,001 |

0,104 |

0,111 |

|

4 |

42 |

0,199 |

0,078 |

0,406 |

<0,001 |

0,028 |

0,667 |

|

5 |

33.6 |

0,109 |

0,341 |

0,415 |

<0,001 |

0,015 |

0,823 |

|

6 |

28 |

-0,042 |

0,711 |

0,402 |

<0,001 |

0,011 |

0,864 |

|

7 |

24 |

-0,230 |

0,041 |

0,599 |

<0,001 |

-0,302 |

<0,001 |

|

14 |

12 |

0,209 |

0,064 |

0,366 |

<0,001 |

0,057 |

0,386 |

|

21 |

8 |

-0,068 |

0,553 |

0,487 |

<0,001 |

0,197 |

0,002* |

|

28 |

6 |

0,209 |

0,064 |

0,484 |

<0,001 |

--- |

--- |

|

35 |

4.8 |

0,204 |

0,070 |

0,558 |

<0,001 |

--- |

--- |

|

42 |

4 |

0,151 |

0,183 |

0,615 |

<0,001 |

--- |

--- |

|

49 |

3.4 |

0,089 |

0,436 |

0,460 |

<0,001 |

--- |

--- |

|

56 |

3 |

0,248 |

0,027 |

0,556 |

<0,001 |

--- |

--- |

*r - коэффициент корреляции Пирсона амплитуды данного компонента с календарным возрастом

**p - уровень вероятности возрастного эффекта

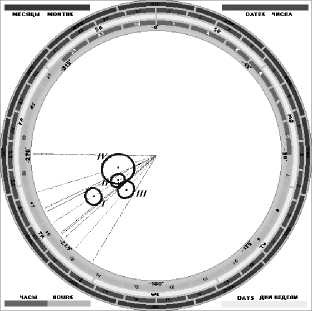

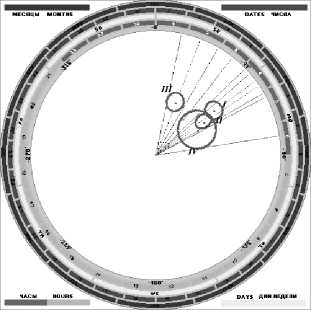

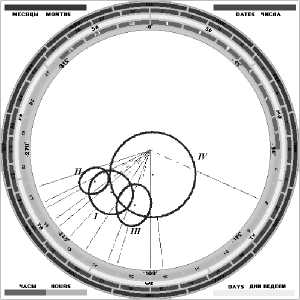

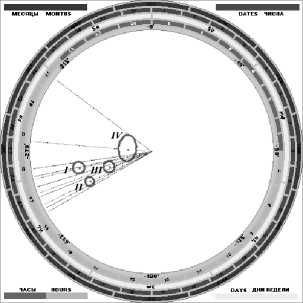

Результаты анализа фазовой стабильности на основе изолированных 24-часовых временных рядов и совокупного временного ряда показали, что в первых двух группах акрофаза циркадианного ритма всех изученных показателей хорошо синхронизирована как на уровне индивидуума (сохраняется стабильной цикл от цикла), так и на популяционном уровне (у разных индивидуумов акро-фазы близки друг к другу, p<0,001, рис. 1).

В то же время, уже во второй возрастной группе наблюдается некоторое смещение акрофазы температуры на более ранние часы по сравнению с первой возрастной группой (рис. 1).

В группе пожилых лиц (60-74 года) акрофаза циркадианного ритма большинства изученных показателей (за исключением МОК, ПАД и температуры) достоверно смещается на более ранние часы (p<0,001), но синхронность акрофаз у одного индивидуума цикл от цикла и на групповом уровне сохраняется.

В группе лиц старше 75 лет отмечается отчетливое разбегание акрофаз САД, АДср, МОК, ПС, в несколько меньшей степени - АДср и температуры, а для ПАД наблюдается также и инверсия ак-рофазы на ночные часы, что связано с изменением характера внутренних фазовых взаимоотношений между циркадианными ритмами САД и ДАД.

Фазовая десинхронизация вышеупомянутых показателей выражена как у одного индивидуума в разные дни, так и на уровне группы, таким образом, что популяционный косинор-анализ достоверного ритма не обнаруживает. Исключением является температура - для этого показателя синхронность акрофаз на индивидуальном уровне, цикл от цикла сохраняется, в то время как степень межиндивидуальной синхронизации снижается (рис. 1).

Соотношение удельного вклада различных спектральных областей в спектр изученных физиологических показателей также изменяется в онтогенезе человека. Так, в инфрадианной области спектра ни один показатель кроме САД и СО не обнаруживают стабильных ритмов ни на одном из изученных возрастных этапов. У лиц пожилого и особенно старческого возраста циркасемисептан-ный и циркасептанный ритмы САД становятся значительно более выраженными, а циркасемисеп-танный ритм становится синхронен на межиндивидуальном уровне.

В ультрадианной области к числу стабильных ритмов следует отнести, прежде всего, циркасемидианный ритм (с периодом около 12 часов), амплитуда которого в отличие от циркадианного не проявляет признаков возрастного снижения, а, наоборот, для большинства показателей (кроме ЧСС и МОК) имеет положительный коэф- фициент корреляции с возрастом (табл. 1). Более того, в отличие от 24-часового, 12-часовой ритм САД, АДср и ДАД на популяционном уровне сохраняется во всех возрастных группах. Для всех без исключения показателей отмечается также прирост в процессе старения отношения A12/A24 (достоверно для САД, ДАД, АДср, температуры, p<0,001; СО, МОК, р<0,01 и ПАД, p<0,05). Из числа других компонентов ультрадианного спектра с возрастом увеличиваются многие, но среди большинства показателей наиболее выраженный и стабильный рост проявляют 8-часовая и 3-часовая гармоники (табл. 1).

Таким образом, в процессе старения спектральный состав физиологических показателей изменяется, основным проявлением чего является частотная транспозиция, которая по соотношению циркадианной, экстрациркадианной и общей вариабельности физиологических функций может быть классифицирована на 4 варианта ациркадианной диссеминации хронома, что сопровождается также ростом амплитудного отношения ряда инфрадиан-ных и ультрадианных гармоник к циркадианной. Рост отношения A12/A24, достигает достоверности для САД, ДАД, АДср, температуры, p<0,001; СО, МОК, р<0,01 и ПАД, p<0,05.

Изменения со стороны отдельных параметров хроноинфраструктуры различных физиологических показателей характеризуются отчетливой гетерохронностью, приуроченностью к конкретному возрастному этапу, что может быть использовано при разработке критериев биологического возраст человека.

Возрастное снижение амплитуды циркадианного ритма при лонгитудинальных исследованиях может быть связано как с нарушением функции осцилляторов, соответственно чему снижается собственно амплитуда ритма, так и со снижением фазовой стабильности ритма цикл от цикла, причем второй механизм является, как правило, ранее развивающимся.

Степень внешней фазовой стабильности циркадианного ритма физиологических показателей по данным популяционного косинор-анализа снижается в процессе старения, начальным проявлением чего является положительный сдвиг акрофа-зы (~1,5-2,5 часа, - в пожилом возрасте), с последующей десинхронизацией и нивелированием циркадианного ритма АД, МОК, ПС и температуры тела в старческом возрасте, что происходит на фоне сохранения внешней межиндивидуальной синхронизации циркасемидианного ритма (Т=12 часов).

3) АДср

5) ЧСС

6) СО

7) МОК

8) ПС

9) температура

Рис. 1. Местоположение доверительных эллипсов по результатам популяционного косинор-анализа циркадианного ритма некоторых физиологических показателей на основе изолированных 24-часовых циклов в различных возрастных группах.

Амплитуда ритмов в инфрадианном частотном диапазоне (т>28 ч.) при этом увеличивается и не исключено, что в некоторых областях может даже происходить захватывание (англ. entrainment) ритмов вторичными синхронизирующими факторами – космическими, геомагнитными, либо социальными [5]. Это особенно реально на фоне того, что сила влияния главного синхронизирующего фактора – фотопериодизма с возрастом ослабевает. Усиление инфрадианных ритмов фенотипических ритмов может также являться результатом модуляции ритмических факторов с т отличным от 24 ч. [1, 4]. В ряде проведенных нами исследований обнаружено появление на поздних этапах онтогенеза некоторых, ранее менее выраженных ритмов.

Существенное повышение амплитуды цирка-семисептанного (T=84 часа) компонента САД было выявлено у лиц старше 80 лет [ 18 ] . Усиление циркасептанного ритма у пожилых лиц может быть свойственно и продукции мелатонина [25 ] .

Большой интерес для сравнительной оценки ЦР между различными показателями в разных возрастных группах представляет его процентный вклад в общую структуру вариабельности. Этот показатель имеет единую размерность и лишен зависимости от шкалы измерения, которая неодинакова у разных показателей и затрудняет, тем самым, сравнительный анализ по его амплитуде. Вклад ЦР в процессе старения снижается для всех изученных нами показателей гемодинамики и температуры тела. У здорового человека, в зрелом возрасте многие функции имеют ведущий ЦР с высоким процентным вкладом (более 30%). Существует взаимосвязь снижения вклада ЦР с его исходной выраженностью в молодом возрасте. Так, снижение вклада ЦР ЧСС происходит в меньшей степени, чем его снижение у показателей АД, а снижение вклада ЦР температуры – в наименьшей степени. Для показателей, чей вклад ЦР изначально наиболее высок, (ЧСС, температура), снижение амплитуды и вклада ЦР начинает проявляться на более ранних возрастных этапах (уже после 40 лет), а впоследствии эти изменения замедляются. Для более точного ответа на вопрос о взаимосвязи этих факторов требуется проведение исследований с привлечением амбулаторного оборудования, позволяющего параллельно проводить мониторинг показателей гемодинамики и физической активности.

В дальнейшем персонализированный подход к стратегии коррекции возрастного десинхроноза представляется наиболее перспективным [ 6, 22, 23 ] , особенно в свете последних данных: так генетический полиморфизм генов per (в частности per3 ) взаимосвязан и с хронотипом человека [ 14 ] и c индивидуальными особенностями ответной реакции, в том числе продукции мелатонина, на терапию светом голубого спектра [ 17 ] . Полиморфизм гена p53 также взаимосвязан с активностью генов Per, а также с долгожительством [ 13 ] и со структурой циркадианных ритмов и характеристиками сна [ 24, 26 ] . Временные окна для оптимальной эффективности при присоединении методов коррекции десинхроноза: хронобиотиков и светотерапии также индивидуальны и могут зависеть как от образа жизни, так и от широтных особенностей – времени пребывания при естественном свете и его характеристик [ 21, 27 ] .

Список литературы Возрастные особенности вариабельности и спектрального состава ритмов показателей гемодинамики

- Агаджанян Н.А., Губин Д.Г. Десинхроноз: механизмы развития от молекулярно-генетического до организменного уровня//Успехи физиологических наук. -2004. -Том 35, № 2. -С. 57-72.

- Губин Г.Д., Губин Д.Г., Комаров П.И. Старение в свете временной организации биологических систем//Успехи геронтологии. -1998. -№ 2. -С. 67-73.

- Губин Д.Г., Губин Г.Д., Гапон Л.И. Преимущества использования хронобиологических нормативов при анализе данных амбулаторного мониторинга артериального давления//Вестник аритмологии. -2000. -№ 16. -C. 84-94.

- Губин Г.Д., Губин Д.Г. Классификация десинхронозов по причинному фактору и механизмам развития. Два принципа хронотерапии десинхроноза//Фундаментальные исследования. -2004. -№ 1. -С. 50.

- Губин Д.Г. Молекулярные механизмы циркадианных ритмов и принципы развития десинхроноза//Успехи физиологических наук. -2013. -Том 44, № 4. -С. 65-87.

- Губин Д.Г. Возрастной десинхроноз: фундаментальные и прикладные аспекты//Тюменский медицинский журнал. -2014. -Том 16, № 2. -С. 66-68.

- Иргашева У.З. Различные клинические проявления артериальной гипертонии у женщин постменопаузального возраста//Тюменский медицинский журнал. -2011. -№ 2. -С. 7-8.

- Козырев А.Г., Суховская О.А., Григорьева Н.О. Показатели качества жизни у больных бронхиальной астмой с сопутствующей гипертонической болезнью//Тюменский медицинский журнал. -2008. -№ 1. -С. 3-7.

- Мазитов Ш.Г., Петров И.М. Эффективность госпитального этапа реабилитации ветеранов ВОВ: результаты проспективного наблюдения//Медицинская наука и образование Урала. -2013. -Том 3, № 75. -С. 31-33.

- Пустовит Е.В., Губин Д.Г., Болотнова Т.В. Взаимосвязи показателей биологического возраста с уровнем артериального давления у лиц молодого возраста//Академический журнал Западной Сибири. -2014. -Том 10, № 5. -С. 23-24.

- Сандул О.Л. Профиль факторов риска сердечнососудистых осложнений у пожилых больных артериальной гипертонией и ишемической болезнью сердца; возможности коррекции//Тюменский медицинский журнал. -2013. -Том 15, № 2. -С. 20-21.

- Сметанникова Н.А., Сметанникова М.А., Белявская В.А. и др. Опухолеассоциированный полиморфизм 72-го кодона гена р53: данные исследования долгожителей Новосибирской и Тюменской областей и мета-анализа//Сибирский онкологический журнал. -2004. -№ 2/3. -С. 124-129.

- Сметанникова Н.А., Белявская В.А., Сметанникова М.А., и др. Функциональный полиморфизм генов р53 и CCR5 у долгожителей Сибирского региона//Вестник Российской академии медицинских наук. -2004. -№ 11. -С. 25-28.

- Casiraghi L.P., Martino D., Marengo E. et al. Human period-3 gene involvement in diurnal preference among Argetinean bipolar disorder patients//Sleep Sci. -2010. -Vol. 3, № 1. -P. 22-26.

- Cornélissen G., Halberg F., Gubin D., Milano G. Chronomedical aspects of oncology and geriatrics//In Vivo. -1999. -Том 13, № 1. -С. 77-82.

- Cornelissen G., Halberg F., Pöllmann L. et al. Circasemiannual chronomics: half-yearly biospheric changes in their own right and as a circannual waveform//Biomedicine & Pharmacotherapy. -2003. -Том 57, № SUPPL. 1. -Р. 45-54.

- Chellappa S.L., Viola A.U., Schmidt C. et al. Human melatonin and alerting response to blue-enriched light depend on a polymorphism in the clock gene PER3//Clin. Endocrinol. Metab. -2012. -Vol. 97, № 3. -P. E433-437.

- Gubin D., Cornelissen G., Halberg F., Gubin G., Uezono K., Kawasaki T. The human blood pressure chronome: A biological gauge of aging//In Vivo. -1997. -Vol. 11. -P. 485-494.

- Gubin D.G., Cornelissen G., Halberg F. et al. Halfweekly and weekly blood pressure patterns in late human ontogeny//Scripta Medica Facultatis Medicae Universitatis Brunensis Masarykianae. -1997. -Vol. 70. -P. 207-216.

- Gubin D.G., Gubin G.D. Some general effects of aging upon circadian parameters of cardiovascular variables assessed longitudinally by ambulatory monitoring//Chronobiology International. -2001. -Vol. 18, № 6. -P. 1106-1107.

- Gubin D.G, Gubin G.D., Waterhouse J, Weinert D. The circadian body temperature rhythm in the elderly. Effect of single daily melatonin doses//Chronobiol. Int. -2006. -Vol. 23. -P. 639-658.

- Gubin D.G., Cornelissen G., Weinert D. et al. Circadian disruption and vascular variability disorders (VVD): Mechanisms linking aging, disease state and Arctic shift-work: Applications for Chronotherapy//World Heart Journal. -2013. -Vol. 5. -P. 285-306.

- Gubin D.G., Cornelissen G., Weinert D. et al. Circadian disruption and vascular variability disorders (VVD): Mechanisms linking aging, disease state and Arctic shift-work: Applications for Chronotherapy//In: Circadian Cardiology with Focus on Both Prevention and Intervention. Hristova K., Shehab A., Cornelissen G., Singh RB (eds). Nova Science Pub Inc. New York, 2015. -437 p.

- Hamada T., Niki T., Ishida N. Role of p53 in the entrainment of mammalian circadian behavior rhythms//Genes Cells. -2014. -Vol. 441-448 DOI: 10.1111/gtc.12144

- Herold M., Cornelissen G., Rawson M.J et al. About-Daily (Circadian) and About-Weekly (Circaseptan) Patterns of Human Salivary Melatonin//Journal of Anti-Aging Medicine. -2000. -Том 3, № 3. -С. 263 -267.

- Miki T., Matsumoto T., Zhao Z., Lee C.C. p53 regulates Period2 expression and the circadian clock//Nature Communications. -2014. -Vol. 4. -P. 2444 DOI: 10.1038/ncomms3444

- Münch M., Linhart F., Borisuit A. et al. Effects of prior light exposure on early evening performance, subjective sleepiness, and hormonal secretion//Behav. Neurosci. -2012. -Vol. 126, № 1. -P. 196-203.

- Van Dongen H.P.A., Maislin G., Kerkhof G.A. Repeated assessment of the endogenous 24-hour profile of blood pressure under constant routine//Chronobiol. Int. -2001. -Vol. 18, № 1. -P. 85-98.