Возрастные особенности зрительных вызванных потенциалов в норме и при миопии

Автор: Шарипов А.Р., Михайлова Г.М., Мухамадеев Р.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель: сравнить возрастные особенности формирования зрительного анализатора методом зрительных вызванных потенциалов у пациентов с миопией и с «нормальным» зрением. Материал и методы. Всего обследовано 42 человека (84 глаза) по следующим методикам: исследование остроты зрения, определение клинической рефракции и регистрация зрительных вызванных потенциалов. Возраст исследуемых находился в диапазоне от 6 лет до 31 года. В исследованной выборке добровольцев выделены три возрастные группы и одна группа с диагнозом «миопия». Результаты. Получены средние величины для группы 1 при монокулярной стимуляции и отведении с ипсилатерального полушария: 79,7±0,8, 111,8±1,2 и 157,5±1,8 мс для N75, Р100 и N145 соответственно (M±SE). Для группы 2: 77,5±1,9, 104,1±1,2 и 142,7±1,3 мс. Для группы 3: 78,7±0,7, 103,9±1,1 и 136,8±2,3 мс. Для группы 4: 71,4±3,9, 111,6±3,7 и 158,3±3,6 мс. Показаны существенные различия в конфигурации, компонентном составе и характеристиках паттерн-ЗВП при стимуляции центральных и периферических полей зрения. Обнаружены статистически значимые различия степени зрелости макулярной области испытуемых с нормальным зрением и с миопией. Заключение. Обнаруженные различия формирования зрительного анализатора свидетельствуют о разновременном созревании первичных сенсорных механизмов и механизмов их когнитивного анализа у здоровых испытуемых и пациентов с близорукостью.

Зрительная кора головного мозга, зрительные вызванные потенциалы, формирование зрительной системы

Короткий адрес: https://sciup.org/149135453

IDR: 149135453 | УДК: 159.9+612.84+617.7

Текст научной статьи Возрастные особенности зрительных вызванных потенциалов в норме и при миопии

-

1 Введение. Изучение особенностей формирования зрительной системы, особенно в раннем возрасте, является в настоящее время одной из важных задач физиологии зрения. В значительной степени это обусловлено существенным техногенным давлением на организм современного человека.

Близорукость — миопия — наиболее частый дефект зрения. Прогрессирование миопии может привести к необратимым изменениям в глазу и значительной потере зрения. Осложненная близорукость — одна из причин инвалидности вследствие заболевания глаз [1].

По статистике ВОЗ, примерно 290 млн человек в мире имеют проблемы со зрением (близорукость), из них 19 млн — дети до 18 лет. В 2015 г. эксперты впервые заговорили о том, что миопия приобретает масштабы эпидемии — так стремительно увеличивается число заболевших во всех уголках земного шара. По прогнозам, к 2050 г. близоруких будет насчитываться примерно 4,5 млрд человек — это половина населения земного шара [2].

В России на протяжении ряда лет в структуре заболеваний глаза и его вспомогательных структур первенствует миопия — 19,1% (3,1 млн случаев, 2158,2 на 100 тыс. населения) [3]. С миопией чаще всего сталкиваются детские офтальмологи: среди детей 34% (2,1 млн случаев, 4501,2 на 100 тыс. детского населения) страдают близорукостью [3].

Существует много причин, вызывающих возникновение близорукости. Среди главных причин офтальмологи выделяют следующие: чрезмерную зрительную нагрузку при работе на близком расстоянии (без отдыха для глаз и при плохом освещении); наследственную предрасположенность, выражающуюся в особенностях строения глазного яблока и обмена веществ в нем; ослабленную склеру, связанную с дефектами коллагена; недостаточно развитые аккомодационные механизмы и перенапряжение цили-

арной мышцы, отвечающей за «настройку» рефракции хрусталика на разные расстояния, и др. [4].

Основное внимание исследователей сосредоточено на периферическом отделе зрительного анализатора, тогда как центральные механизмы зрения, их роль в формировании зрительных нарушений, и прежде всего близорукости, исследована значительно слабее.

Хорошо известно, что исследование зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) является одним из наиболее информативных методов исследования функций зрительного анализатора. Вызванные потенциалы мозга — это объективный метод тестирования состояния центральной нервной системы, основанный на регистрации электрической активности головного мозга, возникающей в ответ на стимулы. В настоящее время этот метод получил широкое применение как в клинической, так и в научной практике. Метод позволяет получить объективную информацию без словесного ответа больного, что особенно важно в случае обследования детей или больных с различными нарушениями зрения или негативного отношения к обследованию. ЗВП — один из наиболее объективных методов оценки функций зрительной системы на всех структурных уровнях (глаза, нерв, мозг), позволяющий провести дифференциальную диагностику функциональных и органических нарушений зрения, оценить динамическую реактивность зрительной системы на проводимое лечение, тестировать нарушения зрительного тракта и коры, обнаружить наличие патологии в зрительной специфической и неспецифической афферентации у больных с нарушениями зрения [5].

Цель: сравнить возрастные особенности формирования зрительного анализатора методом зрительных вызванных потенциалов у пациентов с миопией и с «нормальным» зрением.

Материал и методы. Исследовано 42 человека (84 глаза). Объектами исследования явились в основном добровольцы — дети и подростки города Уфы и пациенты Всероссийского центра глазной и пластической хирургии Минздрава России. В исследованной выборке добровольцев выделено несколько групп:

Группа 1: испытуемые с нормальным зрением, возраст 6 лет (6±0 лет, Mn±SD), 11 человек (22 глаза).

Группа 2: испытуемые с нормальным зрением, возраст 13–16 лет (15±1 год, M±SD), 11 человек (22 глаза).

Группа 3: испытуемые с нормальным зрением, возраст 26–31 год (29±2 года, M±SD), 10 человек (20 глаз).

Группа 4: испытуемые с миопией слабой/высокой степени, возраст 6–23 года (12±4 года, M±SD), 10 человек (19 глаз).

Исследовали морфоанатомические и функциональные показатели зрительной системы. К первым относятся показатели клинической рефракции (Сфера, Цилиндр, Ось). Функциональные показатели: острота зрения без и с коррекцией (при миопии) по кольцам Ландольта, оптотипам Снеллена, большая группа амплитудно-латентных характеристик ЗВП.

Все исследования выполнены в соответствии со стандартами Надлежащей клинической практики (Good Clinical Practice) и принципами Хельсинкской декларации. Протокол исследования одобрен этическими комитетами всех участвующих клинических центров. До включения в исследование у всех участников получено письменное информированное согласие.

Исследование остроты зрения. В офтальмологической практике остроту зрения измеряют при помощи таблиц, составленных из оптотипов Снеллена, Ландольта или Головина — Сивцева. В исследовании с использованием буквенных оптотипов нормальным считается глаз, который различает разрыв кольца или толщину буквы, равные одной угловой минуте и менее [6].

Для этой работы остроту зрения исследовали с использованием таблиц Сивцева и таблиц для определения остроты зрения в диапазоне от 0,7 до 3,0 со знаками Снеллена и кольцами Ландольта. Исследования проводились для каждого глаза отдельно: OD и OS.

Определение клинической рефракции. Измерение рефракции осуществляли компьютеризированным автоматическим рефрактометром Grand Seico Co. GR 21 с точностью измерений 0,25 D. После наведения прибора на глаз компьютер автоматически измеряет клиническую рефракцию во всех меридианах, выдавая результат в виде рецепта на очки (sph, cyl, ax).

Зрительные вызванные потенциалы (ЗВП). Для регистрации ЗВП использовался компьютерный комплекс «Нейро-МВП» (производитель — фирма «Нейрософт», Иваново). Регистрацию сигнала производили эпохами по 500 мс при помощи накожных отводящих электродов и зрительного стимулятора (дисплея) с обращаемым паттерном. Активные электроды размещали над затылочной областью О2, О1; референтный электрод располагается в CZ (вертексе); заземляющий электрод устанавливается на лобный полюс — Fpz.

Характеристики обращаемого паттерна:

-

— с высоким контрастом черных и белых клеток;

-

— монокулярная стимуляция полного поля с фиксацией взгляда на центральную точку;

-

— частота обращения шахматных паттернов 1,5 Гц;

-

— размер ячейки паттерна 10–240 угловых минут;

-

— яркость 70-80% от максимальной; обследование проводится в затемненном помещении.

Размеры ячеек паттерна выбирались в соответствии с клинической задачей. Мелкие ячейки

(10 угловых минут) использовали для исследования механизмов центрального зрения. Эти стимулы особенно чувствительны к расфокусировке и снижению остроты зрения. Крупные ячейки (250 угловых минут) использовали для стимуляции механизмов периферического зрения, поскольку ЗВП на эти стимулы менее чувствительны к расфокусировке и снижению остроты зрения.

Регистрацию ЗВП проводили для каждого глаза отдельно (OD, OS) и бинокулярно (OU). Все исследования проводили с оптимальной оптической коррекцией рефракционных нарушений. Анализировали результаты регистрации зрительных вызванных потенциалов в виде усредненных кривых, а также характеристики: амплитуду и пиковую латентность основных, традиционно выделяемых, компонентов N75, Р100, N145, Р200.

Математико-статистическая обработка данных осуществляется при помощи пакета прикладных программ Statistica 8.0 (StatSoft). Для предварительного анализа полученных данных использовали модули, обеспечивающие оценку статистических параметров и форму распределения каждого показателя. Сравнение показателей по выделенным группам осуществлялось при помощи параметрического критерия (t-критерий Стьюдента, F-критерий Фишера) [7, 8]. Данные представлены в формате: среднее значение — M, минимальное значение — Min, максимальное значение — Мax, стандартное отклонение — SD, стандартная ошибка SE.

При оценке динамических изменений состояния анализируемых параметров использовался метод дисперсионного анализа (ANOVA). Этот метод предназначен для оценки достоверности силы и характера влияния одного или нескольких «контролируемых» факторов на результативный признак [9].

Под «контролируемыми» подразумеваются те факторы, действием которых экспериментатор может управлять или действие которых он может хотя бы контролировать (например, время). Контролируемые факторы различаются по так называемым «градациям» — различным степеням или вариантам их проявления. Все прочие факторы, потенциально оказывающие действие на результативный признак, но не контролируемые в ходе конкретного эксперимента или наблюдения, рассматриваются как случайные.

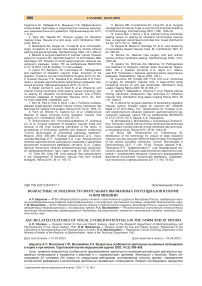

Результаты . На первом этапе исследований изучали различия ЗВП при симуляции центрального (стимул 10 угловых минут) и периферического (240 угловых минут) поля зрения. Сводные данные по группам приведены на рисунке (Б). Отмечена большая латентность ранних (N75 и P100) и достоверно большая амплитуда поздних (N145 и P200) компонентов паттерн ЗВП при стимуляции центрального поля зрения по сравнению с «периферическим» ЗВП. Подобное свидетельствует о меньшем быстродействии механизмов центрального поля зрения и более сложной кортикальной обработке зрительного стимула. В контексте нашего исследования полученные на этом этапе данные свидетельствуют о возможности парциальной оценки взаимосвязи возрастных и нозологических факторов с формированием и особенностями функционирования различных аспектов зрения.

Возрастные особенности ответов ЗВП при нормальном зрении. Результаты выявленных различий между возрастными группами представлены в таблице.

Зрительные вызванные потенциалы на реверсию шахматного паттерна при бинокулярной стимуляции: А — у офтальмологически здоровых детей; Б — у взрослых испытуемых; В — у близоруких пациентов

Основные статистические оценки (среднее, минимальное и максимальное значения, стандартное отклонение) в различных возрастных группах

|

Параметр |

Группа 1 M±SD (Min-Max) |

Группа 2 M±SD (Min-Max) |

Группа 3 M±SD (Min-Max) |

|

Возраст |

6,0±0,0 (6-6) |

14,8±1,1 (13-16) |

28,9±1,7 (26-31) |

|

Острота зрения по опт. Снеллена |

1,0±0,1 (0,9–1,3) |

1,3±0,4 (1,0–2,0) |

1,4±0,4 (1,0–1,9) |

|

Острота зрения по кол. Ландольта |

1,1±0,3 (0,7–1,76) |

1,9±0,3 (1,3–2,3) |

1,7±0,4 (1,2–2,0) |

|

CIp-N75 |

79,7±3,9 (71,6–88,4) |

77,5±8,8 (50,0–86,6) |

78,7±3,0 (73,4–85,0) |

|

CIp-P100 |

111,8±5,7 (100,0–123,0) |

104,1±5,8 (91,6–117,0) |

103,96±4,8 (98,3–115,0) |

|

CIp-N145 |

157,5±8,2 (143,0–178,0) |

142,7±6,3 (133,0–157,0) |

136,8±10,1 (113,0–152,0) |

|

CCon-N75 |

78,9±4,5 (70,0–90,0) |

76,5±9,4 (53,3–86,6) |

80,4±4,3 (73,4–90,0) |

|

CCon-P100 |

110,9±6,7 (98,3–132,0) |

103,4±6,0 (91,6–117,0) |

103,4±4,3 (98,4–113,0) |

|

CCon-N145 |

157,1±8,2 (142,0–170,0) |

141,7±6,2 (128,0–153,0) |

136,1±9,0 (115,0–147,0) |

|

FFIp-N75 |

72,5±7,7 (63,4–95,0) |

72,5±4,3 (63,4–79,9) |

69,8±6,6 (58,3–86,6) |

|

FFIp-P100 |

103,4±6,7 (91,6–123,0) |

104,8±4,6 (98,3–112,0) |

101,2±8,0 (86,6–123,0) |

|

FFIp-N145 |

160,4±10,2 (145,0–180,0) |

155,1±11,5 (133,0–182,0) |

142,9±13,7 (113,0–167,0) |

|

Параметр |

Группа 1 M±SD (Min-Max) |

Группа 2 M±SD (Min-Max) |

Группа 3 M±SD (Min-Max) |

|

FFCon-N75 |

71,7±6,8 (55,1–86,6) |

73,3±3,3 (66,6–78,3) |

72,3±7,5 (65,0–95,0) |

|

FFCon-P100 |

103,6±4,5 (91,6–112,0) |

105,0±5,7 (96,7–117,0) |

100,5±7,9 (91,6–123,0) |

|

FFCon-N145 |

158,5±8,5 (140,0–178,0) |

154,7±9,2 (140,0–173,0) |

142,3±13,7 (115,0–167,0) |

П р и м еч а н и е : CIp-N75 — макула, ипсилатеральное отведение, латентности N 75; CIp-P100 — макула, ипсилатеральное отведение, латентности P100; CIp-N145 — макула, ипсилатеральное отведение, латентности N145; CCon-N75 — макула, контралатеральное отведение, латентности N75; CCon-P100 — макула, контралатеральное отведение, латентности P100; CCon-N145 — макула, контралатеральное отведение, латентности N145; FFIp-N75 — парамакула, ипсилатеральное отведение, латентности N75; FFIp-P100 — парамакула, ипсилатеральное отведение, латентности P100; FFIp-N145 — парамакула, ипсилатеральное отведение, латентности N145; FFCon-N75 — парамакула, контралатеральное отведение, латентности N75; FFCon-P100 — парамакула, контралатеральное отведение, латентности P100; FFCon-N145 — парамакула, контралатеральное отведение, латентности N145.

У детей незрелость структур, отвечающих за реализацию зрительного восприятия, проявляется в большей амплитуде ответов и меньшей сложности компонентного состава (рисунок, А). Особенно это касается «центрального» ЗВП, для которого характерен акцент на ранние (Р50, N75 и P100) компоненты, связанные с приходом непосредственной сенсорной информации в кору, и сглаживание (вплоть до исчезновения) поздних (N145 и P200) компонентов, отражающих процессы сенсорного синтеза. При этом возрастные изменения периферического ЗВП не столь очевидны, что отражает более раннее созревание механизмов периферического зрения, не предъявляющего высоких требований к зрелости когнитивной сферы.

При сравнении групп близоруких испытуемых (рисунок, В) и здоровых испытуемых взрослых (см. рисунок, Б) в ответах периферических полей зрения отмечены незначительные различия, выражающиеся прежде всего в увеличении пиковой латентности компонентов Р100, N145, Р200. В ответах центрального поля зрения отмечается выраженное снижение амплитуды всех компонентов N75, Р100, N145, Р200 и смещение их временных характеристик в сторону увеличения. Обращает на себя внимание факт значительного сходства конфигурации ответа 6-летних детей с высоким зрением с корковой реакцией взрослых близоруких испытуемых (см. рисунок, А и В). Отмеченные межгрупповые различия весьма устойчивы и не устраняются оптической коррекцией. Вероятно, данный эффект обусловлен неэффективными или незрелыми механизмами сенсорного синтеза у лиц с близорукостью.

Латентные интервалы ответов ЗВП при миопии и в норме. При проведении сравнительного анализа ЗВП в норме и при миопии мы объединили возрастные группы 1 и 2 с нормальным зрением в одну группу с целью получения сравнимых по возрасту выборок. Таким образом, средний возраст объединенной группы индивидов с нормальным зрением составил 10±1 год (6–16 лет, M±SE). Возраст группы индивидов с миопией 12±1 год (6–17 лет, M±SE). Различия по возрасту были статистически незначимы, р=0,35. Как при макулярной, так и при более широкой области стимуляции отмечали статистически значимое (р=0,019–0,044) уменьшение латентности N75 при миопии относительно нормы. Для ответа Р100 ситуация менялась в обратную сторону: более короткие величины (статистически незначимо) наблюдали при нормальном зрении. Наконец, при миопии латентность ответа N145 была больше (р=0,017) при макулярной стимуляции. При парамакулярной области стимуляции значения латентности ответа N145 были примерно равны.

Обсуждение. В основе выявленных различий между возрастными группами, по нашему предположению, лежит гипотеза о происхождении различных ответов ЗВП. Согласно этой гипотезе ранние регистрируемые ответы отражают субкортикальную активность зрительной системы. Постсинаптическая активность в III и IV слоях зрительной коры проявляется в ответе Р100.

Вероятно, отсутствие различий в возрастных группах на ранние ЗВП-ответы может указывать на сходную работоспособность субкортикальных структур зрительной системы. К моменту достижения возраста третьей исследованной группы (26–31 год) все настройки зрительной системы завершены, это относится к установлению синаптических связей и конечного объема популяций нейронов зрительной коры и прекортикальных отделов. Принимая во внимание данный факт, можно предполагать различную степень зрелости первичной зрительной коры у индивидов раннего возраста (6 лет) и старших возрастных групп. Наиболее отчетливо это проявляется в результатах исследования макулярной области.

Возможно, накопленный зрительный опыт, более отчетливые реакции зрительной системы на структурированный стимул приводят к формированию наиболее коротких латентностей на поздний ответ N145 [5] в самой возрастной группе. В нашем исследовании на стимулы высокой частоты (размер ячейки реверсивного шахматного паттерна равен 10 угловым минутам) можно ожидать регистрации активности нейронов зрительной коры при поступлении сигналов по парвоцеллюлярной системе, а при стимуляции с низкой пространственной частотой (250 угловых минут) задействована магноцеллюлярная система передачи информации. Возможно, на престриарном уровне развитие магно- и парвоцеллюлярных систем не претерпевает существенных изменений после 6-летнего возраста. Сделать такое предположение нам позволяет сравнительный анализ латентного периода раннего ответа N75 в разных возрастных группах, показавший отсутствие статистически значимых различий. Однако для парвоцеллюлярной системы для ответа P100, отражающего активность нейронов первичной зрительной коры [5], характерным возрастным изменением было укорочение латентности, что указывает на зрелость этой области лишь по достижении 13–16 лет. В то же время отсутствие различий между возрастными группами для ответов маг-ноцеллюлярной системы может указывать на ранний период созревания источников ответа Р100 в области первичной зрительной коры.

Наконец, выявленные различия возрастных групп по поздним ответам (N145) ЗВП при активизации маг-но- и парвоцеллюлярных систем передачи могут отражать длительный период созревания ассоциативных областей, связанных с обработкой зрительной информации. Показано, что формирование ассоциативных областей зрительной коры не заканчивается к 6–7-летнему возрасту, а продолжается и далее. По нашему мнению, в ассоциативных областях зрительной коры процессы формирования и изменения активности с возрастом в меньшей степени зависят от канала (магно- или парвоцеллюлярного) поступления информации о стимуле, чем проекционная зона и престриарные области зрительной системы.

Согласно нашим данным, при миопии наблюдается улучшение передачи сигналов от сетчатки в проекционную зрительную кору. Это подтверждают статистически значимые (p= 0,019 и р=0,044) различия между нормальной и миопической группами по латентности раннего компонента N75, полученными как при стимуляции макулярной области, так и при стимуляции парамакулярной области. Судя по ответам P100 и N145, можно предполагать, что компенсаторные механизмы на уровне проекционной и ассоциативной зон зрительной коры уже не срабатывают. И это приводит к запаздыванию в обработке сигналов, поступающих при восприятии размытого изображения. Логично предположить, что при анализе расфокусированного изображения необходимо задействовать большее количество внутри- и межкорковых связей. Но низкочастотные стимулы имеют преимущество относительно высокочастотных составляющих изображения, на анализ которых требуется больше времени (р=0,017).

Полученные данные могут указывать на недостаточную зрелость мозговых систем обработки зрительной информации у близоруких пациентов. Можно полагать, что в развитии близорукости значительную роль играет незрелость центральных механизмов зрения.

Заключение. Отдельные компоненты результатов исследования паттерн-ЗВП в возрастных группах отражают различную степень зрелости субкортикальных и кортикальных отделов зрительной системы.

В раннем возрасте уровень развития субкортикальных отделов соответствует старшим возрастным группам, чего нельзя утверждать относительно первичной проекционной и ассоциативной зон зрительной коры.

В старшем возрасте (свыше 25 лет) короткие латентности поздних ответов паттерн-ЗВП могут отра- жать завершенность, сформированность межкортикальных структур зрительной системы.

На уровне проекционной зрительной коры парво-целлюлярная система передачи и обработки высокочастотных компонентов зрительной стимуляции достигает взрослого уровня созревания к 13–15 годам, в отличие от магноцеллюлярной системы, созревающей к 6-летнему возрасту.

Для миопии, относительно нормального зрения, характерна облегченная передача сигнала на до-стриарном уровне с последующим торможением анализа сигнала на уровне проекционной и ассоциативной зон зрительной коры.

В целом обнаруженные различия свидетельствуют о разновременном созревании первичных сенсорных механизмов и механизмов их когнитивного анализа у здоровых испытуемых и пациентов с близорукостью.

Список литературы Возрастные особенности зрительных вызванных потенциалов в норме и при миопии

- Аветисов С.Э, Егоров Е.А, Мошетова Л.К. и др. Офтальмология: национальное руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008; 944 с.

- WHO statistics on myopia: Preventive measures. URL: https://www.ochkov.net/wiki/blizorukost-statistika-voz. htm (16 September 2019).

- Нероев В.В. Организация офтальмологической помощи населению Российской Федерации. Вестник офтальмологии 2014; 130 (6): 8-12.

- Горбачева Е.Д. Проблема развития близорукости среди школьников. Старт в науке 2017; 4 (1): 5-8.

- Гнездицкий В.В. Вызванные потенциалы мозга в клинической практике. Таганрог: ТРТУ, 1997; 252 с.

- Лещенко И.А. О системах и правилах определения остроты зрения. Вестник оптометрии 2009; 3: 54-8.

- Иванченко Г.И., Медведев Ю.И. Математическая статистика. М.: Книжный дом "Либроком", 2014; 352 с.

- Кузнецова О.А. Эконометрика. Самара: Изд-во Самар. ун-та, 2019; 72 с.

- Боровиков В.П. Statictica: Искусство анализа данных на компьютере. СПб.: Питер, 2003; 700 с.