Впускное средневековое погребение из кургана 4 могильника Кичигино I

Автор: Грудочко Иван Валерьевич, Таиров Александр Дмитриевич

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 1 т.14, 2014 года.

Бесплатный доступ

Публикуются материалы впускного средневекового погребения из кургана 4 могильника Кичигино I. Единственной датирующей находкой в нем является стремя, аналогии которому встречены в памятниках лесостепной зоны Южного Урала (Синеглазово, Каранаево, Лагерево, Ишимбаево), волго-уральских и прииртышских степей (Илекшар, Карасу, Эльтон-85, Гилево и др.). Вместе с этим, особенности погребального обряда позволяют включить впускное погребение из Кичигино в круг памятников X-XI вв. н. э. лесостепных предгорных районов Южного Урала, оставленные кочевым населением кимако-кипчакского круга.

Южное зауралье, археология, средневековье, погребальный памятник, стремя, датировка

Короткий адрес: https://sciup.org/147150931

IDR: 147150931 | УДК: 903.55(470.55)

Текст научной статьи Впускное средневековое погребение из кургана 4 могильника Кичигино I

Могильник Кичигино I находится на крайнем юге лесостепной зоны Южного Зауралья, на левом берегу Южноуральского водохранилища на реке Увелька, в 1,5 км к западу от села Кичигино Увельского района Челябинской области. Занимает площадку на вершине господствующей возвышенности (гора Тушканская) в излучине реки Увелька при впадении в нее реки Кабанка.

Раскопки могильника, проведенные в 2006— 2011 годах, показали, что все его курганы были сооружены в промежутке между VII и IV вв. до н. э. [17; 21]. Единственное средневековое погребение было впущено в насыпь кургана 4, возведенного в конце VI — начале V вв. до н. э.

Курган 4 находился в центральной части западной группы курганов и представлял собой грунтовую насыпь округлой в плане формы диаметром 28 м, высотой — 1,4 м. На ее вершине фиксировались остатки основания триангуляционной вышки. В окружность кургана вписана подквадратная в плане траншея, которая была создана, судя по всему, при строительстве вышки. Ширина траншеи не превышает 1,5 метров, глубина — 0,6 м.

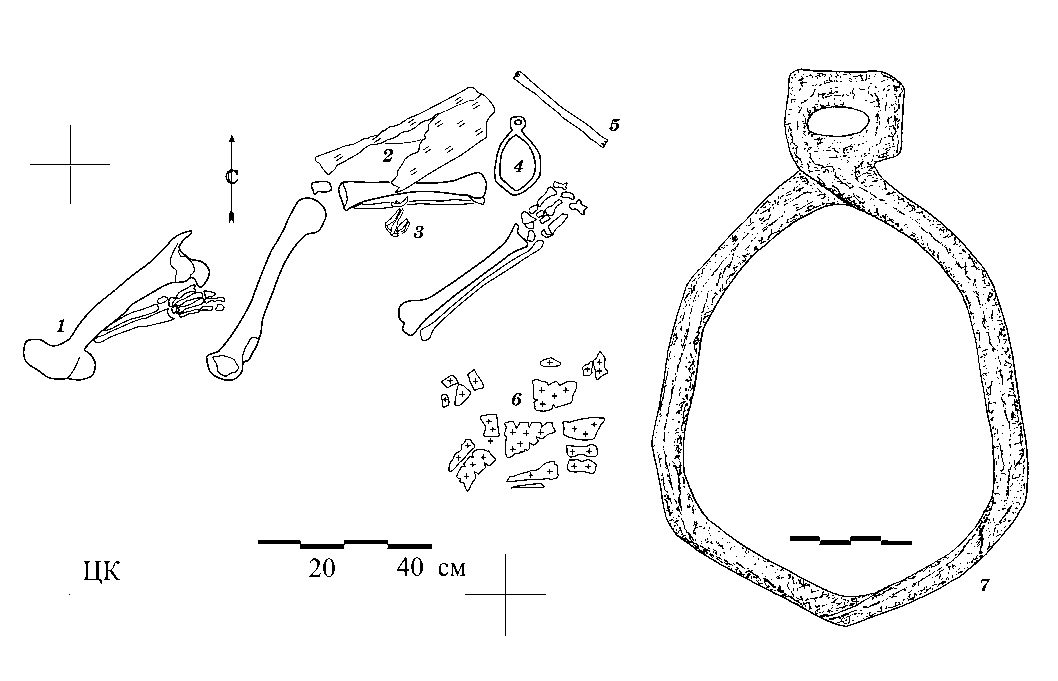

Остатки впускного погребения обнаружены при разборке насыпи на глубине от (–68) до (–78) см от современной вершины кургана. Форму могильной ямы проследить не удалось. Погребение оказалось частично разрушенным в результате сооружения на кургане пункта триангуляции «Тушканская». В непотревоженной части погребальной камеры, на площадке размером 1,0 х 1,2 м, сохраняя анатомический порядок, лежали предплечье и кисть левой руки, а также обе ноги человека, ориентированные по линии СВ—ЮЗ (рис. 1). Поверх предплечья лежала крупная трубчатая кость лошади (рис. 1, 1). Помимо этого в могиле находились изделие из бересты (рис. 1, 2), по конфигурации напоминающее колчан, остатки сильно коррозированных железных удил и стремя (рис. 1, 3, 4), лежащие поверх стопы левой ноги погребенного. Северо-восточный предел камеры ограничивала деревянная дощечка, ориентированная по линии СЗ—ЮВ (рис. 1, 5). Возможно, что это остатки какой-то внутримогильной деревянной конструкции (оправы, рамы и т. п.). В юго-восточной части площадки расчищены обожженные деревянные плахи, относящиеся, однако, к основному погребению кургана (рис. 1, 6). Таким образом, изначально погребенный лежал вытянуто на спине, головой на ЮЗ. Слева, на уровне голени, находился берестяной колчан (?). В ногах были уложены предметы конской упряжи.

Единственным датирующим предметом в этом погребении выступает стремя. Оно яйцевидной формы, с выделенной петлей, отделенное от дужки шейкой. Общая высота изделия 17,5 см, высота пластины 3,5 см, наибольшая ширина достигает 12 см. Подножка прогнута. К сожалению, из-за плохой сохранности не удалось выяснить ширину

Рис. 1. Впускное погребение из кургана 4 могильника Кичигино I. 1—6 — план; 7 — полевая зарисовка стремени

подножки, место перехода от дужки к подножке. Удила вероятнее всего были с перегибом, колчатые. По номенклатуре Г. А. Федорова-Давыдова стремя относится к типу Б1 [18. c. 11, 12].

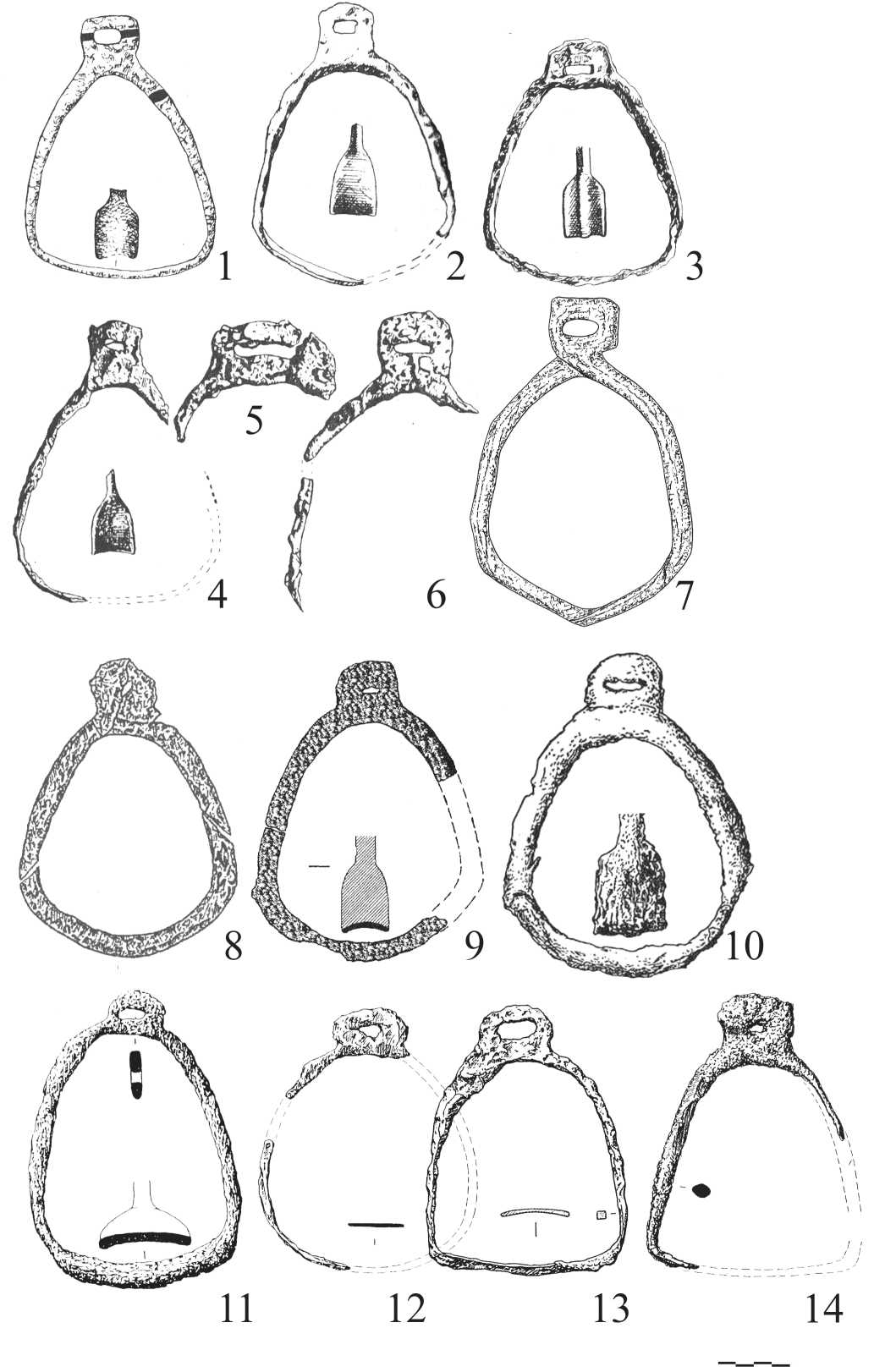

Стремена типа Б1 встречены на достаточно большой территории от Поволжья до Прииртышья. Ближайшие аналогии мы находим в лесостепных предгорных и горно-лесных районах Южного Урала (рис. 2, 1—6 ), в памятниках Каранаево (курган 7, погребения 1, 4, 5; курган 8), Синеглазово (курган 15), Муракаевских (курган 4, погребение 1; курган 8), Ишимбаево (курган 1; курган 3, погребение 1), Лагерево (курган 17, погребение 3; курганы 39, 49) [12, С. 74, 76, 81, 82, 84, 86—89, 106, 115—117, 140, 142, 143. Рис. 41, 22 ; 43, 8, 15 ; 46, 10, 20 ; 57, 15, 19, 20 ; 61, 13, 14 ; 69, 24 ; 70, 14 ; 3, с. 110, 113. Рис. 1, 49 ; 8, с. 145. Рис. 3]. Эти комплексы датируются X—XI вв., в том числе и на основании находок монет середины X века [13, с. 135—137; 8, с. 146].

В степном Приуралье похожие стремена происходят из могильников Болгарка и Илекшар I (погребение 2 кургана 1) (рис. 2, 8 ), курганов 11 и 20 могильника Карасу I [2, с. 81, 110, 111, 132, 176. Рис. 8-А-14; 9-А-3; 35; 9, с. 99, 102. Рис. 4], могильника Увак [8, рис. 3]. Здесь хронологическая позиция стремян типа Б1 определяется совстречаемостью их с другими надежно датируемыми вещами, что подробно проанализировано в работах Г. А. Федорова-Давыдова [18, с. 115], В. А. Кригера [10, с. 41—46], В. А. Иванова [8, с. 144—147].

В волго-уральских степях со стременами типа Б1 связаны птицевидные подвески, калачевидные височные подвески, перстни с камнем, закрепленным четырьмя «лапками», поясные и сбруйные накладки с растительным орнаментом. Датировка этих комплексов X—XI вв. не вызывает сомнения и, в какой-то степени, подтверждается находками монет. Так, в могильнике Эльтон-85 (курган 7, погребение 1) стремя типа Б1 (рис. 2, 9) найдено вместе с птицевидной подвеской, подвеской с выпуклостью и тремя лепестковыми отростками и перстнем [11, с. 198, 199. Рис. 10, 5, 8, 18]. Аналогичный набор украшений в погребении близ села Лопас (Астраханская область) сопровождался пятью монетами чеканки середины X в. [19, с. 239—241].

Впускное погребение Илекшар I, содержащее стремя и перстень с «лапками», датировано несколько поздним временем — XI—XII вв. [1, с. 149; 2, с. 412]. Как нам кажется, время совершения этого погребения не может выходить за рамки XI века. В XII веке бытуют уже иные типы стремян, главной инновацией которых явилось расплющивание верхней части дужки и пробивание в ней отверстия, что, в конечном итоге, привело к «нивелировке» и исчезновению выделенной петли. Из украшений исчезают перстни с каменными вставками и четырьмя «лапками», претерпевает изменения и погребальный обряд [7, с. 8, 9, 16, 18, 42—54. Рис. 1, 4 ].

Восточные аналогии встречены в прииртышских могильниках Гилево VII (курган 1; курган 4, погребение 2), Гилево XII (курган 5), Гилево XVI (курган 2) (рис. 2, 11—14 ) [14, с. 20—24, 34, 45, 166, 172, 223, 265. Рис. 37, 6, 11 ; 43, 1, 2 ; 93, 6 ; 133, 11 ]. Здесь стремена типа Б1 встречены с ассортиментом вещей иного облика: сердцевидные с выпуклинами конские бляхи, круглые бляшки с розеточным орнаментом, крестовидные накладки, литые пряжки с железным язычком. Они относятся к шадринцевскому этапу

Рис. 2. Стремена типа Б1. Аналогии.

1 — Ишимбаевский могильник, курган 1; 2 — Каранаево, курган 7, погребение 5; 3 — Ишимбаевский могильник, курган 3, погребение 1; 4 — Каранаево, курган 7, погребение 4; 5, 6 — Каранаево, курган 7, погребение 1 (по [12]);

7 — Кичигино I, курган 4, впускное погребение; 8 — Илекшар I, погребение 2; 9 — Никольское V, курган 1, погребение 4; 10 — Могильник Калиновский, курган 12, погребение 19; 11 — Гилево VII, курган 4, погребение 2; 12 — Гиле-во XII, курган 5; 13 — Гилево XVI, курган 2; 14 — Гилево VII, курган 1 (1—6 — по [12]; 8 — по [2]; 9 — по: [11];

10 — по [20]; 11—14 — по [14])

сросткинской культуры и датируются второй половиной X — первой половиной XI вв. [14, с. 124. Табл. 8; 6, с. 130].

Об элементах погребального обряда впускного захоронения из Кичигино нельзя говорить в полной мере из-за его разрушенности. Однако, ряд таких признаков, как ориентировка покойного головой на юго-запад, присутствие в ногах погребенного предметов конской упряжи и вооружения (колчан—?), кости лошади в могильной яме сближает кичи-гинское погребение с лесостепными памятниками Южного Урала, с одной стороны, и кочевническими комплексами огузо-печенежского круга волгоуральских степей IX—XI вв., с другой. Последние характеризуются впускными или основными захоронениями в простых могильных ямах, где погребенный уложен головой на запад (с отклонениями) в сопровождении шкуры взнузданного и оседланного коня [5, с. 94]. В насыпи кургана 4 могильника Кичигино I не обнаружено иных костных останков лошади, относящихся к описываемому захоронению, что не позволяет связывать наше погребение со степными огузо-печенежскими памятниками. Зато нахождение в могиле рядом с покойным плечевой кости лошади, в ногах — седла и удил, нередко одного стремени, а также ориентировка костяка в западный сектор (с отклонениями) является характерным признаком памятников типа Синеглазово, которые рядом исследователей справедливо связываются с проникновением пришлого степного (сросткинского, алтайского) населения в конце IX — X вв. [4, с. 468—469; 15, с. 84]. Не случайно в материальной культуре этих памятников ярко представлены предметы сросткинского облика (конская упряжь, украшения). Все это означало включение южноуральского региона (к востоку от Уральского хребта) в сферу раннекыпчакского влияния. Таким образом, впускное погребение Кичигино I следует датировать рамками X — XI вв., с возможной предпочтительной датой в пределах XI в., и относить к памятникам раннекыпчакского круга.

Список литературы Впускное средневековое погребение из кургана 4 могильника Кичигино I

- Бисембаев, А. А. Кочевники средневековья Западного Казахстана/А. А. Бисембаев. -Актобе: Издатель С. Т. Жанадилов, 2010. -248 с.

- Бисембаев, А. А. Памятники кыпчако-половецкого этапа (XI -XIII века)//Археология Южного Урала. Степь (проблемы культурогенеза)/А. А. Бисембаев, Э. Р. Усманова, С. Г. Боталов; ред. С. Г. Боталов, С. А. Григорьев, С. Ю. Гуцалов и др. -Челябинск: Ри фей, 2006. -С. 409-413.

- Боталов, С. Г. Курганы у озера Синеглазово (по раскопкам Н. К. Минко и С. А. Гатцука)/С. Г. Боталов//Ранний железный век и средневековье урало-иртышского междуречья: межвуз. сб.; отв. ред. Г. Б. Зданович. -Челябинск: Башкирский университет, 1987. -С. 105-119.

- Боталов, С. Г. Этапы культурогенеза урало-казахстанских степей в эпоху поздней древности и средневековья/С. Г. Боталов//Археология Южного Урала. Степь (проблемы культурогенеза); отв. ред. С. Г. Боталов, С. А. Григорьев, С. Ю. Гуцалов и др. -Челябинск: Рифей, 2006. -С. 457-475.

- Гарустович, Г. Н. Огузы и печенеги в Евразийских степях/Г. Н. Гарустович, В. А. Иванов. -Уфа: Гилем, 2003. -216 с.

- Горбунов В. В. Поясные бляхи-накладки сросткинской культуры/В. В. Горбунов//Теория и практика археологических исследований. -2009. -№ 5. -С. 120-130.

- Иванов, В. А. Курганы кыпчакского времени на Южном Урале (XII-XIV вв.)/В. А. Иванов, В. А. Кригер. -М.: Наука, 1988. -93 с.

- Иванов, В. А. Хронологические комплексы X-XI вв. на Южном Урале и в Приуралье/В. А. Иванов//Хронология памятников Южного Урала: сб. ст; отв. ред. Б. Б. Агеев. -Уфа: УНЦ РАН, 1993. -С. 141-150.

- Кокебаева, Г. К. Памятники поздних кочевников Западного Казахстана/Г. К. Кокебаева//История материальной культуры Казахстана: сб. ст.; науч. ред. У. Х. Шалекенов -Алма-Ата: Казахстанский гос. ун-т, 1980. -С. 95-103.

- Кригер, В. А. Кочевники Западного Казахстана и сопредельных территорий в средние века (X-XIV века)/В. А. Кригер. -Уральск: Полиграфсервис, 2012. -200 с.

- Круглов, Е. В. Погребения кочевников IX -начала XI века на территории Палласовского района Волгоградской области/Е. В. Круглов, А. В. Лукашов, В. И. Мамонтов//Нижневолжский археологический вестник. -2003. -№ 6. -С. 192-215.

- Мажитов, Н. А. Курганы Южного Урала VII-XII вв/Н. А. Мажитов. -М.: Наука, 1981. -164 с.

- Мажитов, Н. А. Материалы к хронологии средневековых древностей Южного Урала (VII-XI вв.)/Н. А. Мажитов//Хронология памятников Южного Урала: сб. ст.; отв. ред. Б. Б. Агеев. -Уфа: УНЦ РАН, 1993. -С. 119-140.

- Могильников, В. А. Кочевники северо-западных предгорий Алтая в IX-XI веках/В. А. Могильников. -М.: Наука, 2002. -362 с.

- Савинов, Д. Г. Государства и культурогенез на территории Южной Сибири в эпоху раннего средневековья/Д. Г. Савинов. -Кемерово: Кемеровский гос. ун-т, 1994. -215 с.

- Таиров, А. Д. Исследования курганного могильника Кичигино в 2007 году (предварительные результаты)/А. Д. Таиров, С. Г. Боталов, М. Л. Плешанов//Ранние кочевники Волго-Уральского региона: мат-лы междунар. науч. конф. «Ранние кочевники Южного Приуралья в свете новейших археологических открытий». Оренбург, 21-25 апреля 2008 г.; отв. ред. Л. Т. Яблонский. -Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2008. -С. 139-145.

- Таиров, А. Д. Погребение сакского времени могильника Кичигино I в Южном Зауралье/А. Д. Таиров, С. Г. Боталов//Археология и палеоантропология евразийских степей и сопредельных территорий; отв. ред. М. М. Герасимова, В. Ю. Малашев, М. Г. Мошкова. -М.: ТАУС, 2010. -С. 339-354.

- Федоров-Давыдов, Г. А. Кочевники Восточной Европы под властью золотоордынских ханов/Г. А. Федоров-Давыдов. -М.: Московский ун-т, 1966. -276 с.

- Филипченко, В. А. Погребение X в. в Астраханской области у с. Лопас/В. А. Филипченко//Советская археология. -1959. -№ 2. -С. 239-242.

- Шилов, В. П. Калиновский курганный могильник/В. П. Шилов//Древности Нижнего Поволжья (итоги работ Сталинградской археологической экспедиции). Материалы и исследования по археологии. -Т. 1. -М.: АН СССР, 1959. -№ 60. -С. 323-523.