Время заноса, способ заноса и натурализация адвентивного компонента флоры Сызрано-Терешкинского физико-географического района

Автор: Винюсева Г.В.

Журнал: Самарская Лука: проблемы региональной и глобальной экологии @ssc-sl

Рубрика: Краткие сообщения

Статья в выпуске: 4-2 т.27, 2018 года.

Бесплатный доступ

Сызрано-Терешкинский физико-географический район, является богатейшим в отношении разнообразия флоры. Как свойственно пограничным районам, он наиболее чувствителен по отношению к антропогенному влиянию. Территория ландшафтного района интенсивно пополняется адвентивными видами, их выявлено 330. Во флоре района преобладает стабильное ядро адвентивного компонента флоры, т. е. более половины таких видов успешно приспособилась к природно-климатическим условиям района и закрепилась в составе флоры.

Адвентивные виды, сызрано-терешкинский физико-географический район, среднее поволжье

Короткий адрес: https://sciup.org/148315204

IDR: 148315204 | УДК: 581.9 | DOI: 10.24411/2073-1035-2018-10137

Текст краткого сообщения Время заноса, способ заноса и натурализация адвентивного компонента флоры Сызрано-Терешкинского физико-географического района

ственно на выходах пород палеогена (верхнее плато) (Физико-географические районы…, 1961; Физико-географическое районирование…, 1964; Винюсева, 2015).

Цель данной работы: дать характеристику времени и способу заноса, а также натурализации адвентивной фракции СТФГР. Работа основана на флористических наблюдения автора работы в 2011-2017 гг., литературных и гербарных материалах (UPSU, MW, PVB и Гербарий К. Гросса Хвалынского краеведческого музея).

Известно, что флоры пограничных территорий, таких как СТФГР (находящиеся на стыке различных природных и ландшафтных зон) являются наиболее чувствительными по отношению к антропогенному влиянию (Березуцкий, 2014). Степень антропогенной нагрузки на территорию можно оценить, изучив адвентивную фракцию флоры.

Исследования М.А. Березуцкого (1999, 2018) показали, что для 698 видов (или 57.3% аборигенных видов) флоры южной части Приволжской возвышенности характерны антропогенные географические миграции, и они отмечены в качестве адвентивных растений на сопредельных территориях (Березуцкий, 2003).

Основные направления заноса видов внутри территории Восточной Европы – южное, юговосточное и юго-западное, хотя существует и весьма ограниченная по объёму группа видов, мигрирующих с севера на юг (Чёрная книга флоры Средней России). Следствием смещения ареалов некоторых видов растений (в результате ари-дизации климата) и длительного антропогенного влияния на ландшафтный район (СТФГР распахан на 60% (Агафонов, 2017)) стало обилие адвентивных видов – таких здесь выявлено 330 (22% от общего числа видов). Из них археофиты 121 (36,9 %) (это виды, занесенные до XVI века), кенофиты 214 (63,6%) (появившихся в более позднее время). По мнению И.В. Скворцова и соавторов (2008), Н.С. Ракова (2012) флора Саратовской и Ульяновской областей области в настоящее время интенсивно пополняется адвентивными видами сосудистых растений (Скворцова и др., 2008; Раков, 2012), главным образом за счет агестохории.

По способу заноса во флоре преобладают ксенофиты 191 (58%) (виды, занесенные случайно), уступают им эргазиофиты 139 (42%) (занесенные преднамеренно и натурализовавшиеся).

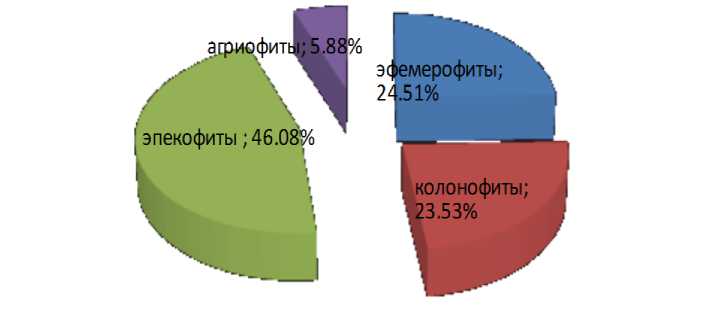

Степень натурализации – один из основных принципов классификации адвентивных растений. Под натурализацией понимается способность видов к размножению, формированию местных популяций и внедрению в природные сообщества (Борисова, 2007). По степени натурализации адвентивных растений СТФГР нами выделено 4 группы: 82 (25%) эфемерофиты (виды, которые то появляются, то исчезают в локальных местообитаниях: Setaria italica (L.) Beauv. и др.), 79 (24%) колонофиты (виды, прочно закрепившиеся в новых местообитаниях, но не распространяющиеся из них: Typha laxmannii Lepech., Rosa rugosa Thunb. и др.), 156 (47,5%) эпекофиты (виды-пришельцы, которые расселяются по нарушенным местообитаниям: Salvia aethiopis L., Chartolepis glastifolia (L.) Cass., Lepidium perfoliatum L., Ambrosia trifida L. и др.), 21 (6,5%) агриофиты (заносные растения, которые внедряются в естественные сообщества: Phragmites altissimus (Benth.) Nabille, Conyza canadensis (L.) Cronq., Echinocystis lobata (Michx.) Torr. et Gray и др.) (рисунок).

Рис. Соотношение компонентов адвентивной флоры СТФГР (по степени натурализации)

Адвентивная флора района характеризуется преобладанием стабильного ядра – видов, освоивших различные типы антропогенных экотопов. Агриофитов и эпекофитов 177 видов (52%) т. е. практически половина адвентивных видов успешно приспособилась к природноклиматическим условиям СТФГР и закрепилась в составе флоры.

Нестабильный компонент представлен 161 видом (48%), к которому относятся эфемерофиты (82 вида; 25%) и колонофиты (79 видов; 24%). В долевом соотношении, он уступает стабильному, что нехарактерно для большинства адвентивных флор различных регионов Европы (Борисова, 2008). Интересно, что в целом по Ульяновской области величина долей компонентов адвентивной флоры иное. Очевидно, что адвентивная флора СТФГР несколько отличается от флоры

УО доминированием стабильного ядра (52%), более крупной долей (по сравнению с флорой УО) колонофитов (24%), эпекофитов (47%) и агриофитов (6%). Флора СТФГР очевидно уступает по доле эфемерофитов – их всего 25% (против 31,5% для УО в целом) (см. табл.).

Возможно, преобладание стабильного ядра адвентивной флоры (агриофитов и эпекофитов)

связанно с тем, что район с давних пор осваивался человеком, либо, что более вероятно, с географическим положением исследуемого района (на границе Нижнего и Среднего Поволжья, степи и лесостепи), «пограничным эффектом», определившим богатство как природной так адвентивной флор и южным положением СТФГР, относительно УО в целом.

Таблица

Сравнение компонентов адвентивных флор СТФГР и УО, %

|

Компоненты адвентивной флоры |

СТФГР |

УО |

|

Эфемерофиты |

25 |

31,5 |

|

Колонофиты |

24 |

21,6 |

|

Эпекофиты |

47 |

43,2 |

|

Агриофиты |

6 |

3,7 |

Таким образом, СТФГР характеризуется как остепенённый и отличается разнообразием флоры. Как свойственно пограничным районам, флора СТФГР является чрезвычайно чувствительной по отношению к антропогенному влиянию. Для 57,3% аборигенных видов флоры южной части Приволжской возвышенности характерны антропогенные географические миграции. Таким образом, СТФГР интенсивно пополняется адвентивными видами растений территории, сопредельные югу Центральной части Приволжской возвышенности. Адвентивных видов здесь выявлено 330 (22% от общего числа видов). Во флоре района преобладает стабильное ядро 177

видов (52%); т. е. более половины адвентивных видов успешно приспособилась к природноклиматическим условиям СТФГР и закрепилась в составе флоры, что можно объяснить «давней историей» заноса южных видов на эти искусственно остепенённые территории. Нестабильный компонент представлен 161 видом (48%), что не характерно для большинства адвентивных флор Европы. Данный факт говорит об уникальной истории развития флоры СТФГР, её географической обособленности, «пограничном эффекте», определившим богатство как природной, так адвентивной флор ландшафтного района.

Список литературы Время заноса, способ заноса и натурализация адвентивного компонента флоры Сызрано-Терешкинского физико-географического района

- Агафонов М.М. Луговые и песчаные степи центральной части Приволжской возвышенности (геоботанический и энтомофаунистический очерк). Ульяновск, 2017. С. 328.

- Березуцкий М. А. Об антропохорном элементе аборигенной фракции флоры южной части Приволжской возвышенности // Ботан. журн. 2003. Т. 88, №7. С. 52-62.

- Березуцкий М.А. Тенденции антропогенной трансформации таксономической структуры аборигенной флоры южной части Приволжской возвышенности // Поволж. экол. журн. № 3. 2014. С. 295-303.

- Березуцкий М.А. Антропогенная трансформация флоры юга Приволжской возвышенности // Аллея Науки: науч.-практ. электрон. журн. 2018. № 4(20). (Alley-science.ru). Благовещенский И.В. Структура растительного покрова, систематический, географический и эколого-биологический анализ флоры болотных экосистем центральной части Приволжской возвышенности: Дис. … д-ра биол. наук. Ульяновск, 2006. 649 с.

- Борисова Е.А. Адвентивная флора Верхневолжского региона: Автореф. дис. … д-ра биол. наук. М., 2008.