Врожденные пороки сердца как одна из причин перинатальной смертности

Автор: Алымбаев Э.Ш., Жумагулова Г.С., Кожоназарова Г.К.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Медицинские науки

Статья в выпуске: 10 т.10, 2024 года.

Бесплатный доступ

Врожденные пороки развития являются одной из наиболее частых причин младенческой смертности и инвалидности у детей, а врожденные пороки сердца (ВПС) в структуре всех аномалий развития занимают ведущее место. В статье приведены данные ретроспективного анализа карт умерших детей от сложных врожденных пороков сердца и ВПС в сочетании с множественными пороками развития. Проведен анализ карт патологоанатомических исследований 102 детей от 0 до 2 лет, умерших в роддомах и детских больницах г. Бишкек. Подбор карт вскрытых детей проводился на базе Республиканского патологоанатомического бюро. В результате патологоанатомических исследований выявлены изменения сердца и легких. На этапе родильного дома из 102 детей с тяжелыми врожденными пороками сердца умерли 70 новорожденных, что в среднем составило 68,6%. Среди врожденных пороков сердца преобладали пороки сердца с аортолегочным сбросом крови с легочной гипертензией - у 45 детей (44%), в частности дефект межжелудочковой перегородки, дефект межпредсердной перегородки, далее дуктусзависимые пороки сердца диагностированы у 25 детей (24,5%), куда вошли Тетрада Фалло, транспозиция магистральных сосудов. Множественные врожденные пороки развития имели 23,5% детей: во всех случаях регистрировалась ВПС в сочетании с несколькими пороками развития, таких как аномалия костно-мышечной системы с черепно-лицевым диморфизмом, аномалии желудочно-кишечного тракта и мочевыводящей системы, аномалия легких. Наиболее частая ассоциация ВПС с пороками других органов и систем наблюдалась в случаях дефекта межжелудочковой перегородки, дефекта межпредсердной перегородки, открытого артериального протока.

Врожденный порок сердца, множественные врожденные пороки развития, перинатальная смерть, дети, факторы риска

Короткий адрес: https://sciup.org/14131379

IDR: 14131379 | УДК: 616.12-07-08-053.3 | DOI: 10.33619/2414-2948/107/14

Текст научной статьи Врожденные пороки сердца как одна из причин перинатальной смертности

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 616.12-07-08-053.3

Врожденные пороки сердца (ВПС) — одни из наиболее распространенных пороков развития у детей — остаются ведущей причиной смерти в младшей возрастной популяции [1]. По мировым данным, обобщенным ВОЗ, видимые при рождении пороки развития (аномалии) определяются примерно у 2,5% всех новорожденных. Согласно литературным данным, частота встречаемости врожденных пороков сердца (ВПС) в популяции варьирует в широких пределах - от 2,4 до 15,17 на 1000 новорожденных детей [2, 3].

В последние годы наблюдается изменение структуры врожденных пороков сердца, в частности увеличение удельного веса тяжелых комбинированных форм, часто протекающих с развитием недостаточности кровообращения [4].

Среди детей, рождающихся с сердечными аномалиями, летальность чрезвычайно высока. К концу 1 недели умирают 29% новорожденных, к 1 месяцу — 42%, к 1 году — 87% детей. Средний срок гибели большинства больных — 59±74 дня [5].

По данным ВОЗ, в большинстве стран пороки развития новорожденных занимают одно из ведущих мест в структуре смертности доношенных детей и во многом определяют показатели инвалидности с детства. Поэтому медико-социальная значимость проблемы врожденных пороков развития очевидна [7]

Несмотря на достижения современной науки, в Кыргызстане отсутствуют достоверные данные о структуре и распространенности врожденных пороков сердца. По сведению Национального исследовательского института хирургии сердца и трансплантации органов, отмечается низкая регистрация больных, которая не дает полного представления об отдельных формах пороков. По данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики ежегодно рождаются около 150 000 детей, из них более 2000

рождаются с врожденными пороками сердца, половине из них требуется оперативное вмешательство.

Цель: изучить частоту и структуру ВПС среди умерших детей, дать морфологическую оценку состоянию сердца и легких у новорожденных с ВПС, перенесших перинатальную гипоксию.

Материалы и методы исследования.

Проведен ретроспективный анализ карт патологоанатомических исследований 102 детей от 0 до 2 лет, умерших от ВПС в сочетании с другими пороками развития в роддомах и детских больницах г. Бишкек.

Подбор карт детей подвергшихся вскрытию проводился на базе Республиканского патологоанатомического бюро.

Результаты и обсуждение.

Анализ случаев показал, что среди умерших детей с ВПС девочек было 40 (39,2%), мальчиков — 62 (60,8%). Возраст умерших детей составил: 0-5 суток жизни — 68 (66,6%), от 6 суток до 28 дней — 14 (13,7%), от 29 дней до 6 месяцев — 13 (12,7%), от 6 до 12 месяцев — 1 (1%), от 1 года до 2 лет — 3 (2,9%), мертворожденные — 3 (2,9%). Из 102 детей с ВПС на этапе родильного дома умерли 70 новорожденных, что составило 68,6%.

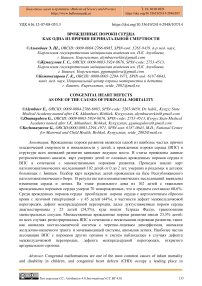

В структуре ВПС превалировали пороки сердца с аортолегочным шунтированием с легочной гипертензией выявлены у 45 детей (44%), далее в убывающем порядке: дуктусзависимые пороки сердца — у 25 детей (24,5%), ВПС в сочетании с множественными пороками развития диагностированы у 24 детей (23,5%), сложные комбинированные ВПС с сбалансированным кровотоком были в 7 случаях (6,9%) и у 1 ребенка (1%) выявлен ВПС с форамензависимой циркуляцией (Рисунок 1).

6,9% 1,0%

23,5%

44,0%

24,5%

Рисунок 1. Структура ВПС

-

■ ВПС с арто-легочным сбросом

-

■ Дуктус-зависимые ВПС

-

■ ВПС с множественными ВПР

-

■ ВПС с сбалансированным кровотоком

-

■ ВПС с форамензависмой циркуляцией

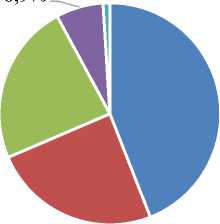

По данным патологоанатомических исследований в большинстве случаев основной причиной смерти были гемодинамические нарушения — 68 (66,7%), далее легочно-сердечная недостаточность — 51 случаев (50%), полиорганная недостаточность — у 17 детей (16,7%), асфиксия — 15 случаев (14,7%) (Рисунок 2).

В основном смертность детей наступала в периоде новорожденности, что чрезвычайно важно при прогнозировании возможных ухудшений состояния. Врожденные пороки сердца, приводящие к критическим состояниям в период новорожденности, составляют 28-30% от всех возможных пороков сердца [6].

66,7%

-

■ Гемодинамические нарушения

14,7%

16,7%

50,0%

Рисунок 2. Причина смертных случаев у детей с ВПС

-

■ Легочно-сердечная

недостаточность

-

■ Полиорганная недостаточность

-

■ Асфиксия

При исследовании карт патологоанатомических вскрытий была проанализирована продолжительность жизни, данные патоморфологического исследования и причины смерти у детей с ВПС. У большинства детей с ВПС с аортолегочным шунтированием — 31 (68,8%) продолжительность жизни была до 7 дней (перинатальный период). При морфологическом исследовании были изменения и со стороны сердца и органов дыхания. Септальные дефекты и проток были больших размеров от 0,5 до 1,7 см, масса сердца превышала нормальный вес в 2-3 раза (от 26 до 144 г.) за счет гипертрофии кардиомиоцитов и отека интерстиция, при этом сердце и сосуды были сформированы правильно. Наряду с этим, легкие были в состоянии дистелектаза и маловоздушности, имелись участки уплотнения, а в некоторых случаях и очаги инфильтрации, под висцеральной плеврой отмечались мелкоточечные кровоизлияния. У детей доживших до 1,5 лет, отмечались фиброз сосудов и межальвеолярных перегородок.

Новорожденные имеющие дуктусзависимые врожденные пороки сердца — 13 детей (52%) и синие пороки сердца со сбалансированным кровотоком 7 детей (28%) прожили всего от 5 мин до 24-27 часов, а у детей с ВПС при наличии коммуникаций, жизнь продлилась до 10 дней. При морфологическом исследовании были отмечены кардиомегалия, морфологическая незрелость и паренхиматозная дистрофия внутренних органов, также острое венозное полнокровие, мелкоточечные кровоизлияния в слизистых оболочках и были изменения со стороны вилочковой железы в виде единичных телец Гассаля, обеднение стромы, гипоплазия надпочечников.

Среди иследуемых новорожденных имелись дети с тяжелыми системными врожденными пороками развития — 22 ребенка (21,5%), где из ВПС преобладали пороки с аортолегочным шунтированием, которые имели большие септальные дефекты более 0,7 см и ОАП более 0,5 см и сочетающиеся с ОАС, СГПОС, ТМС и с врожденными пороками других органов и систем, такими как аплазия либо гипоплазия одного из легких, атрезия одного из отделов ЖКТ. Были выявлены тяжелые ВПС с другими пороками, как ложная диафрагмальная грыжа с выходом в плевральную полость петель кишечника, омфалоцеле с дислокацией петель кишечника и селезенки со смещением органов средостения, аномалии развития почек (подковообразная почка, олигомеганефрония), полового члена и яичек, аномалии развития верхней челюсти, деформации конечностей, аномалии развития ЦНС. Все эти новорожденные родились с признаками задержки внутриутробного развития, внутриутробной инфекцией с поражением легких и печени. Наибольшее количество случаев смерти было от 1 минуты до 72-96 часов. Основной причиной смерти явились асфиксия в родах и несовместимые с жизнью пороки.

По данным вскрытий выявлена причина смерти 102 исследуемых детей: гемодинамические нарушения 68 (66,7%), легочно-сердечная недостаточность 51 (50%), полиорганная недостаточность 17 (16,7%), асфиксия 15 (14,7%).

Выводы

Жизнеспособность детей с комбинированными ВПР все чаще рассматривается как главный критерий в оценке состояния здоровья. Несмотря на достигнутый прогресс в повышении качества оказываемой современной хирургической помощи и интенсивной терапии детям раннего возраста, результаты лечения, к сожалению, не всегда утешительные. Значительные затраты на лечение и реабилитацию большинства детей с ВПР не оправдываются из-за тяжести их последствий и низкой жизнеспособности [6, 7].

В Кыргызстане отсутствует система пренатальной диагностики, эффективного лечения и профилактики. Это отражает проблему низкой доступности специализированной медицинской помощи в регионах. Поэтому, смертность детей первого года жизни от ВПС остается на высоком уровне. Также, по сей день остается нерешенный вопрос о сроках оперативного вмешательства, нет единой тактики по вопросам интенсивной терапии и выхаживания детей раннего возраста. Исходя из выше перечисленного, согласно исследования были сделаны следующие выводы::

-

1. На этапе родильного дома из 102 детей с тяжелыми врожденными пороками сердца умерли 70 новорожденных, что в среднем составила летальность 68,6%.

-

2. Среди ВПС преобладали пороки сердца с аортолегочным сбросом крови с легочной гипертензией 45 (44%), в частности ДМЖП, ДМПП, далее дуктусзависимые пороки сердца 25 (24,5%), куда вошли Тетрада Фалло, транспозиция магистральных сосудов.

-

3. Множественные врожденные пороки развития имели 23,5% детей: во всех случаях регистрировалась ВПС в сочетании нескольких пороков развития, как аномалия костномышечной системы,с черепно-лицевым диморфизмом, с аномалиями ЖКТ и мочевыводящей системы, аномалия легких. Наиболее частая ассоциация ВПС с пороками других органов и систем наблюдалась в случаях ДМЖП, ДМПП, ОАС.

-

4. Основные причины смерти 102 исследуемых детей: гемодинамические нарушения 68 (66,7%), легочно-сердечная недостаточность 51 (50%), полиорганная недостаточность 17 (16,7%), асфиксия 15 (14,7%).

Список литературы Врожденные пороки сердца как одна из причин перинатальной смертности

- Саперова Е. В., Вахлова И. В. Врожденные пороки сердца у детей: распространенность, факторы риска, смертность // Вопросы современной педиатрии. 2017. Т. 16. №2. С. 126-133. EDN: YRGVRT

- Белозеров Ю. М., Брегель Л. В., Субботин В. М. Распространенность врожденных пороков сердца у детей на современном этапе // Российский вестник перинатологии и педиатрии. 2014. №6. С. 7-11. EDN: TCWHBN

- Шарыкин А. С. Врождённые пороки сердца: рук. для педиатров, кардиологов, неонатологов. М.: Теремок, 2005. 381 с.

- Герасименко Н. Ф., Чернышев В. М. О некоторых принципах формирования системы обеспечения качества оказания медицинской помощи населению // Обеспечение качества оказания медицинской помощи: сборник статей. Кемерово, 1995. С. 90.

- Миролюбов Л. М. Врожденные пороки сердца у новорожденных и детей первого года жизни. Казань: Меди цина, 2008. 149 с. EDN: QLTXLT

- Володин Н. И. Неонатология (национальное руководство). М.: ГЭОТАР Медиа, 2007. 847 с.

- Авдеева Р. А., Старых Э. Ф., Прокопцева Н. Л., Нейман Е. Г. Патологии у новорожденных детей. Ростов-на-Дону, 2007. 208 c.