Врожденные пороки сердца у детей: связь с материнскими факторами (результаты одноцентрового исследования)

Автор: Волосников Д.К., Чулкова А.В., Глазырина Г.А., Сабирова А.В., Серебрякова Е.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Педиатрия

Статья в выпуске: 4 т.20, 2024 года.

Бесплатный доступ

Цель: выявить ассоциацию врожденных пороков сердца у детей с материнскими факторами. Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 109 детей с врожденными пороками сердца, находившихся в кардиоревматологическом отделении ГАУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» с января 2016 по декабрь 2018 г. Всем детям проводили двухмерную эхокардио- и допплерографию.

Врожденные пороки сердца, дети, материнские факторы

Короткий адрес: https://sciup.org/149148650

IDR: 149148650 | УДК: 616.126-007-053.31-073 | DOI: 10.15275/ssmj439

Текст научной статьи Врожденные пороки сердца у детей: связь с материнскими факторами (результаты одноцентрового исследования)

EDN: KNIHGS

1Введение. Врожденные пороки сердца (ВПС) являются наиболее распространенным типом врожденной аномалии. Они становятся основной причиной смерти у детей грудного и раннего возрастов [1, 2]. Частота ВПС, по данным EUROCAT Central Registry, составляет приблизительно 2,5% от всех новорожденных [3]. Почти % этих пациентов можно лечить с помощью лекарственных препаратов, наблюдения и периодической повторной оценки без необходимости хирургических или транскатетерных процедур. Тем не менее оставшимся 50% детей требуется оперативное вмешательство [4]. В Российской Федерации ВПС остаются одной из самых частых форм пороков развития, составляя у детей в возрасте от 0 до 14 лет 40,35%, от 15 до 17 лет — 40,0%, у взрослых — 47,6% от всех пороков развития организма [5]. Кроме того, прогнозируется дальнейший рост распространенности ВПС [6]. Отчасти это может быть обусловлено совершенствованием диагностических методик, связанных с повышением квалификации специалистов ультразвуковой диагностики и улучшением визуализирующих техник [7]. Значительная часть детей с ВПС сталкиваются с риском преждевременной инвалидизации и смерти. Представляется актуальной оценка ассоциации ВПС у детей с различными материнскими факторами для разработки комплекса мер по модификации последних с целью снижения риска развития ВПС.

Цель — выявить ассоциацию ВПС у детей с материнскими факторами.

Материал и методы. Тип исследования: ретроспективное обсервационное одномоментное исследование. Критерии включения: возраст ребенка с рождения до 18 лет, наличие подтвержденного ВПС у ребенка. Критерии невключения: отсутствие медицинской документации, отсутствие данных о течении беременности, отсутствие данных эхокардио-и допплерографии.

В ретроспективное исследование включены 109 пациентов (средний возраст 9,5 года, 62% — мальчики) с ВПС, находившихся в кардиоревматологическом отделении ГАУЗ «Челябинская областная детская клиническая больница» с января 2016 по декабрь 2018 г.

Сбор информации проводили по данным медицинской карты стационарного больного (истории болезни) формы 003/у. Всем включенным новорожденным проведена двухмерная эхокардио-и допплерография. Диагноз ВПС устанавливался в соответствии с Международной классификацией болезней 10-го пересмотра [8] и классификацией Л. А. Бокерии и соавт. 2008 г. [5]. Согласно этой классификации выделяют следующие группы ВПС:

-

1. К порокам со сбросом слева направо («бледные пороки») относят, в частности, открытый артериальный проток, дефекты межпредсердной и межжелудочковой перегородок, общее предсердие, аномальный дренаж легочных вен, открытый общий атриовентрикулярный канал, дефекты аортолегочной перегородки.

-

2. К порокам с преимущественным сбросом справа налево («синие пороки») относятся тетрада Фалло, многочисленные варианты транспозиций магистральных сосудов, аномалия Эбштейна, атрезия

-

3. Пороки с перекрестным сбросом могут включать все три перечисленные группы, если имеются те или иные сочетания, например атриовентрикулярный канал и тетрада Фалло, общий артериальный ствол.

-

4. Группа пороков с препятствием кровотоку включает коарктации аорты, сужение или стеноз аортального клапана, стеноз клапана легочной артерии, стеноз митрального клапана, стенозы ветвей легочной артерии.

-

5. Пороки клапанного аппарата — это отдельная группа, в которую включаются только нарушения развития атриовентрикулярных или полулунных клапанов без сочетания с другими внутрисердечными нарушениями. К ним относят пролапс (недостаточность) митрального (и трикуспидального) клапана и его стеноз, а также недостаточность клапанов аорты и легочной артерии.

-

6. Пороки венечных артерий включают все нарушения их нормального развития: аномальное отхождение их устьев, коронарно-сердечные фистулы.

-

7. Кардиомиопатии, или врожденные нарушения мышечного аппарата желудочков сердца.

-

8. Врожденные нарушения ритма сердца, которые не сочетаются ни с какими другими ВПС, а являются единственным заболеванием.

трехстворчатого клапана, общий артериальный ствол, варианты единственного желудочка, синдром гипоплазии левого сердца, гипоплазия правого желудочка.

Анализировали данные о течении и исходах беременности. Информация включала срок родов, метод родоразрешения, массу тела (МТ) и рост новорожденного, развитие осложнений у матери и новорожденного.

Низкая МТ при рождении определялась как МТ при рождении менее 2500 г. Дополнительно маловесных детей (<2500 г) при рождении классифицировали следующим образом в зависимости от МТ: очень низкая МТ при рождении — менее 1500 г (до этого показателя и включая 1499 г); экстремально низкая МТ при рождении — менее 1000 г (до этого показателя и включая 999 г).

Кроме того, анализировались клинические характеристики матери, включающие демографические данные (возраст), вредные привычки, отягощенную наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям, наличие сопутствующих хронических неинфекционных заболеваний, акушерский анамнез (паритет, сведения об исходах и осложнениях в ходе предыдущих беременностей, способе родоразрешения).

Статистическая обработка полученных данных проведена при помощи пакетов программ MedCalc (версии 23). Размер выборки заранее не рассчитывали. Данные в тексте представлены в виде абсолютных величин и процентов, медианы и интерквартильного размаха ( Q 1 - Q 3). Для оценки достоверности отличий между сравниваемыми переменными использовали критерий Манна — Уитни, для оценки качественных категорий применяли χ2 Пирсона и точный тест Фишера. Статистически значимым значение принималось в случае р <0,05.

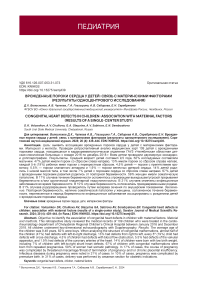

Результаты. При анализе структуры ВПС ( n =109) почти % детей (51 пациент, или 47%) относились к группе пороков со сбросом слева направо, 14 (13%) пациентов — к группе пороков со сбросом справа налево, каждый 5-й (21 пациент,

"Бледные" "Синие" С перекрестным С препятствием Клапанного Венечных артерии Смешанные пороки сбросом тока аппарата

Рис. 1. Общее число детей с врожденными пороками сердца в зависимости от пола, n =109, абс.: * р =0,033 при сравнении мальчиков с пороками со сбросом справа налево и слева направо

Распределение детей по паритету беременности у матери

Таблица 1

Общее число детей с ВПС в зависимости от пола представлено на рис. 1. В соответствии с представленными данными ⅔ всех ВПС приходились на мальчиков (62%), !6 — на девочек (38%). Большинство ВПС относились к порокам сброса. Так, у 51 (47%) ребенка выявлялись пороки со сбросом слева направо, у 21 (19%) ребенка — пороки с перекрестным сбросом, у 14 (10%) детей — пороки со сбросом справа налево. У 10 (9%) исследуемых были смешанные пороки (пороки со сбросом слева направо и пороки клапанного аппарата, пороки со сбросом с препятствием кровотоку и пороки клапанного аппарата). Мальчиков с пороками со сбросом справа налево оказалось достоверно больше в сравнении с пороками со сбросом слева направо.

Распределение детей с ВПС по паритету беременности у матери представлено в табл. 1. Только !6 (36 детей, или 33%) исследуемых были от 1-й беременности, остальные 73 ребенка (67%) родились от 2-й беременности и более (p<0,001).

Медиана возраста матерей составляла 25 [22–29] лет. Так, возраст женщин в группе пороков со сбросом слева направо («бледных» пороков) составил 25 [21–31] лет, в группе пороков с преимущественным сбросом справа налево («синих» пороков) — 25 [24– 35] лет, в группе смешанных пороков — 24 [22–29] лет, пороков с препятствием кровотоку — 24 [22–30] лет ( p >0,05).

В нашем исследовании соматическую патологию имели все женщины с клапанными пороками сердца, каждая 2-я женщина в группе детей с пороками сердца со сбросом слева направо, а также каждая 5-я женщина в группе детей с перекрестным сбросом. Следует отметить, что соматические заболевания достоверно чаще выявлялись у женщин с клапанными пороками сердца по сравнению с группой пороков со сбросом слева направо ( p =0,001), со сбросом справа налево ( p =0,001) и пороками с перекрестным сбросом ( p =0,036).

У женщин в группе детей с пороками сердца со сбросом слева направо несколько чаще

Таблица 2

Особенности течения беременности у матерей детей с врожденными пороками сердца, абс. (%)

|

Врожденный порок сердца |

(X S го со ф § ф S го о О |

о Р- Го 1- с “ о го о О S ф ■X СК р X |

СК h го X ? Ф s 1 о X |

го и ° ° ГО ^ 2 р н о Ф га ^ I |

СК S S го - “ S СО о. о ^ 2 о з _ Ф й |

о х 2 го о.03 ф со 2 s s ф S 1р Ct >■ II со 1 |

2ф ф £Х Ф о ю m S ГО 5 Е " 5 ь Ф CL о 5 СП X л ° ГО О ^ Ф £ S |

ф 5 о Ф 10 О- ^ го m н го о О Ф сп о х ф 2 ° го ф 2 ф ф ск ю S Ш |

|

Пороки |

||||||||

|

со сбросом слева направо («бледные»), n =51 |

26 (51,0) |

7 (13,7) |

6 (11,8) |

0 (0,0) |

13 (25,5) |

3/0 (5,9/0) |

3 (5,9) |

8 (15,7) |

|

со сбросом справа налево («синие»), n =14 |

4 (28,6) |

3 (21,4) |

1 (7,1) |

0 (0,0) |

1 (7,1) |

0/0 |

2 (14,2) |

2 (14,2) |

|

с перекрестным сбросом, n =21 |

11 (52,4) |

4 (19,0) |

2 (9,5) |

2 (9,5) |

4 (19) |

1/1 |

2 (9,5) |

7 (33,3) |

|

с препятствием кровотоку, n =5 |

4 (80,0) |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

4 (80,0) |

|

клапанного аппарата, n =6 |

6 (100,0) |

1 (16,7) |

2 (33,3) |

0 (0,0) |

2 (33,3) |

1/0 (16,7/0) |

1 (16,7) |

1 (16,7) |

|

венечных артерий сердца, n =2 |

1 (50,0) |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

1 (50,0) |

0/0 (0,0) |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

|

смешанные пороки, n =10 |

2 (20,0) |

1 (10,0) |

2 (20,0) |

0 (0,0) |

3 (30,0) |

0/0 |

0 (0,0) |

1 (10,0) |

|

Все дети с ВПС, n =109 |

54 (46,8) |

16 (14,7) |

13 (11,9) |

2 (1,8) |

24 (22) |

5/1 (4,6/0,9) |

8 (7,3) |

23 (21,1) |

встречались различные осложнения беременности (табл. 2). Так, хроническая внутриутробная гипоксия плода и угрожающий выкидыш/угроза прерывания беременности обнаруживались у каждой 7-й женщины с данным пороком у ребенка ( p >0,05).

Помимо того, у женщин в группе пороков со сбросом справа налево хроническая внутриутробная гипоксия плода выявлялась у каждой 5-й женщины, а угрожающий выкидыш/угроза прерывания беременности — у каждой 14-й женщины с данным пороком у ребенка ( p >0,05).

Инфекционные заболевания у матери во время беременности выявлялись в каждом 3-м случае в группе пороков с перекрестным сбросом, а также в каждом 7-м случае — в группах пороков со сбросом слева направо и со сбросом справа налево ( p >0,05).

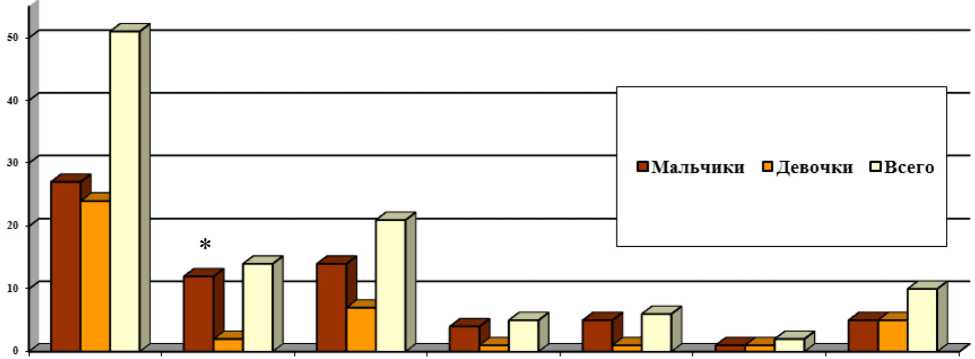

Проанализированы дети с ВПС ( n =109) в зависимости от МТ при рождении (рис. 2). Так, 15 детей (14%) родились с МТ менее 2500 г, у 8 из них были пороки сердца со сбросом слева направо («бледные»); в остальных случаях (94 ребенка) дети имели МТ более 2500 г. Большинство беременностей (98 из 109

случаев) завершились своевременными родами. Исходы беременности характеризовались большей частотой оперативного родоразрешения по акушерским показаниям (патологии плацентации, признакам гипоксии у плода, кровотечению и т. д.) в группах детей с пороками со сбросом слева направо (51 %), пороками с перекрестным сбросом (52,4%) и пороками клапанного аппарата (50%) по сравнению с группой пороков со сбросом справа налево (21,4%) ( p >0,05).

Обсуждение. Распространенность ВПС остается географически гетерогенной и, по оценкам исследователей, составляет 80–90 случаев на 10 тыс. живорождений [9]. Учитывая весьма неоднородный во всем мире спектр ВПС, нынешняя нехватка крупных структурированных баз данных о населении может ограничить точную оценку заболеваемости и смертности новорожденных и младенцев, связанных с данной патологией, особенно в условиях нехватки ресурсов. Существует ограниченное количество исследований, в которых была проведена тщательная комплексная оценка материнских факторов развития ВПС у новорожденных с простыми или сложными пороками. В литературе

□ Экстремально низкая □ Очень низкая □ Низкая □ Более 2500 г

Рис. 2. Распределение детей в зависимости от массы тела при рождении, % по ВПС изучаемые когорты часто включают только нерожавших женщин либо фактическое количество предыдущих родов не сообщается в когортах с повторнородящими женщинами [10].

Структура ВПС в нашем исследовании в целом соответствует результатам 20-летнего (2000–2020 гг.) мониторинга динамики ВПС у детей г. Челябинска, в котором было показано, что септальные дефекты и открытый артериальный проток занимают лидирующие позиции по числу ВПС, характеризуются устойчивым ростом и увеличением количества ранних оперативных вмешательств, особенно в течение 1-го года жизни [11].

Несмотря на то, что в настоящее время не существует убедительных доказательств того, что паритет сам по себе может быть связан с более высоким риском сердечных осложнений во время последующих беременностей, важно понимать, что с увеличением числа беременностей накапливается время соматической патологии и увеличивается возраст женщины, что является известными факторами риска неблагоприятных акушерских и неонатальных исходов. Кроме того, ряд сопутствующих заболеваний у матери, таких как ожирение и сахарный диабет, а также поведенческие факторы, в частности курение, могли бы частично объяснить связь возраста и развития ВПС. В нашем исследовании с учетом относительно более старшего возраста женщин в группе пороков с перекрестным сбросом достоверных различий не получено в связи с разнородностью групп и отсутствием контрольной группы.

Несмотря на высокую частоту соматической патологии у матери в группе детей с пороками сердца со сбросом слева направо, мы отдельно не анализировали связи величины индекса МТ у женщин и табакокурения с различными ВПС и неблагоприятными исходами беременности из-за отсутствия данной информации в медицинской документации.

Учитывая отсутствие различий по частоте осложнений беременности в разных группах, следует отметить, что каждая 4-я беременность протекала с акушерскими осложнениями, что значительно отличается от общей популяции [12].

Отдельный интерес представляет изучение роли различных инфекций у матери в развитии ВПС у потомства. По данным систематического обзора и метаанализа 2024 г. с анализом 1805115 беременностей, авторы пришли к выводу о том, что инфекции матери, особенно в I триместре, связаны с повышенным риском ВПС. Инфекции, возникшие на поздних сроках беременности, показали в целом схожие тенденции, но с ослаблением размера эффекта [13]. В нашем исследовании выявлена высокая частота инфекций у матерей, однако мы не анализировали сроки обнаружения инфекции, влияние принимаемых лекарственных препаратов и эффективность проводимых лечебных мероприятий.

Ключевым моментом первичной профилактики ВПС является прегравидарная подготовка и ранняя постановка на учет в женскую консультацию. Женщинам, планирующим беременность, и беременным женщинам в I триместре рекомендуется использовать фолиевую кислоту не только для предотвращения случаев дефектов нервной трубки, но и профилактику ВПС, низкой МТ при рождении и преждевременных родов [14]. Следует особенно обратить внимание женщин на модификацию образа жизни (отказ от курения, злоупотребления алкоголем, применения наркотических и психотропных средств, отрицательно влияющих на фертильность, вынашивание и исход беременности). Контроль веса, артериального давления, показателей липидного и углеводного обменов являются залогом благоприятного репродуктивного сценария. Ассоциация ВПС с инфекциями диктует необходимость прегравидарной вакцинации согласно Национальному календарю прививок и календарю прививок по эпидемиологическим показаниям и контролю различных инфекции во время беременности в соответствии с действующими клиническими рекомендациями [15].

Командный подход с привлечением акушеров-гинекологов, терапевтов и кардиологов позволит своевременно оказывать высококвалифицированную помощь и определять стратегии динамического наблюдения женщин начиная с прегравидарного этапа.

Заключение. Таким образом, повторная беременность, наличие соматической патологии у женщины, осложненное течение беременности, перенесенные в период беременности инфекции ассоциированы с рождением детей с ВПС.

Вклад авторов. Все авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку публикации.