Врожденный мегакариобластный лейкоз: клинический случай

Автор: Нечаев В.Н., Черненков Ю.В., Мишина О.А., Федорова Ю.А., Аверьянов А.П.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 1 т.15, 2019 года.

Бесплатный доступ

Острый мегакариобластный лейкоз (ОМКЛ), одна из наиболее редких форм острого лейкоза (около 1 % всех лейкозов), относится к группе пролиферирующих заболеваний, для которых характерно присутствие в крови и костном мозге, наряду с недифференцированными мибластами, мегакариобластов, «уродливых» (измененных) мегакариоцитов и скоплений тромбоцитов. Диагностика данного заболевания затруднена и возможна только с использованием иммунологических методов исследования. Представлен клинический случай врожденного ОМКЛ у ребенка, сочетающегося с мозаичной формой болезни Дауна и врожденным пороком сердца.

Врожденный лейкоз, врожденный порок сердца, мегакариобластный лейкоз, новорождённый, синдром дауна

Короткий адрес: https://sciup.org/149135261

IDR: 149135261 | УДК: 616.155.392.8-036.11-053.1-053.31

Текст научной статьи Врожденный мегакариобластный лейкоз: клинический случай

В детской онкогематологии частота лейкозов составляет 2–5 случаев на 100 тыс. детей. Согласно статистике, острый лейкоз является наиболее частым онкологическим заболеванием детского возраста (примерно 30%); поражает детей в возрасте 2–4 лет, преимущественно мальчиков. Актуальной проблемой педиатрии служит наблюдаемая в последние годы тенденция к росту заболеваемости лейкозами среди детей и сохраняющаяся высокая летальность [2].

Врожденный лейкоз подразделяется на две основные формы: перинатальную (клинические симптомы выявляются с рождения); неонатальную (клинические симптомы выявляются в первый месяц жизни).

Острый мегакариобластный лейкоз (ОМКЛ) — одна из наиболее редких форм острого лейкоза (менее 1 % от всех лейкозов у детей), для которого характерно присутствие в крови и костном мозге, наряду с недифференцированными бластами, ме-гакариобластов, деформированных мегакариоцитов и скоплений тромбоцитов. Чаще данная патология встречается у детей, страдающих синдромом Дауна (трисомия по 21-й хромосоме), и сочетается с врожденными пороками сердца (ВПР) и сосудов. ОМКЛ относится к группе мегакариобластных пролиферативных заболеваний и является цитогенетически неоднородной группой, в которую входят как лейкозы с нормальным кариотипом, так и случаи с характерными для острого миелобластного лейкоза числовыми или структурными аномалиями. Выделяют не менее девяти подгрупп с разными хромосомными аномалиями [3].

Врожденный лейкоз, выявляющийся в течение первого месяца после рождения, имеет ряд особенностей. В костном мозге обнаруживаются ме-гакариобласты, их отличительной чертой является окрашенное ядро и недифференцированные бласты. Огромное количество лейкоцитов, которые вырабатываются организмом для защиты и борьбы с инородными клетками, не успевают выполнять свои функции, и происходит сбой в работе всей системы. В формуле крови в большом количестве определяется наличие гемоцитобластов, а в костном мозге выявляется обильная инфильтрация лейкемическими клетками [3, 4].

Рак крови у детей классифицируют по скорости течения болезни и способности клеток к росту и развитию. Например, острая и ранняя форма характеризуется стремительным развитием болезни, затрагивающей незрелые кровеносные клетки.

Клиническая картина во многом зависит от степени угнетения нормального кроветворения и выраженности внекостномозговых проявлений. Симптоматика при лейкозе очень разнообразна, что позволило П. А. Бархашу заключить: «Каждый случай острого лейкоза столь разнообразен, что обязательно должен быть описан» [5].

Заболевание течет крайне быстро, для него характерны: высокий лейкоцитоз, интоксикация, болевой синдром, гепато- и спленомегалия, увеличение лимфатических узлов с выраженной диффузной и узловатой лейкозной инфильтрацией многих органов (печень, поджелудочная железа, желудок, почки, кожа, серозные оболочки) и геморрагический синдром [6].

Острое начало заболевания наблюдается у большинства детей раннего возраста и характеризуется бледностью кожи и слизистых оболочек. Лицо приобретает желтушность и землистый оттенок, появляется сухость эпидермиса, шелушение [7]. Часто обращают внимание на обширные кровоизлияния в кожные покровы и слизистые оболочки (синяки, геморрагическая сыпь) и другие органы. При поражении желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) в кале наблюдается примесь крови, отмечается частая рвота кровью, кровотечения из носа, кишечника, легких. У ребенка нарастают проявления интоксикация (слабость, тошнота, рвота, лихорадка, анорексия, гипотрофия, жажда), отмечается абдоминальный синдром, боли в суставах, позвоночнике и развиваются трофические нарушения. На этом фоне выявляются множественные сопутствующие заболевания, включая инфекционные [8].

Часто у детей с врожденным лейкозом выявляется патология сердечно-сосудистой системы (врожденные пороки сердца, кардиты, аритмии). С нарастанием гематологических нарушений развивается полиорганная недостаточность. Наблюдается прогрессирующая тромбоцитопения, анемия, лейкоцитоз, а также увеличиваются лимфоузлы и развивается гепатоспленомегалия [9].

Сложности диагностики ОМКЛ в клинической практике обусловлены редкостью заболевания, отсутствием классической симптоматики заболевания, за исключением бледности кожи, которая появляется через несколько дней после рождения. Необходимо учитывать наличие гемолитической болезни с тромбоцитопенией, лейкоцитозом и незрелыми гранулоцитами. Диагноз подтверждается выявлением эритроцитарных антител, увеличивающейся желтухи и результатами лабораторных анализов. Поставить точный диагноз «лейкоз» врач может только на основании показателей дополнительных лабораторных методов обследования (общий анализ крови; биохимический анализ крови; биопсия костного мозга, для которой берется материал посредством трепанации гребешка в подвздошной кости или пункции грудины) [10].

Критерии постановки диагноза: 1) выраженная пролиферация незрелых клеток миелоидного или лимфоцитарного ряда; 2) инфильтрация этими клетками негемапоэтических тканей; 3) отсутствие любых других условий для пролиферации незрелых кроветворных клеток.

Дифференциальная диагностика. Дифференциальную диагностику ОМКЛ проводят: с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ), хроническим миелоидным лейкозом, миелодиспластическим синдромом (МДС), преходящим миелопролиферативным заболеванием (ПМЗ), метастазами опухолей в костный мозг, вирусной инфекцией (цитомегалия), синдромом Фанкони, лейкемоидной реакцией и некоторыми другими. Иммунологические варианты лимфобластного лейкоза выделяются с помощью моноклональных антител к дифференцировочным антигенам лимфоцитов и гемопоэтических клеток [11].

В отличие от ОМКЛ, при ПМЗ нет значительной панцитопении, бласты морфологически гетерогенны, могут присутствовать лейкоэритробластические признаки, уровень бластемии в периферической крови, как правило, выше, чем в костном мозге. Тогда как при ОМКЛ бласты морфологически мономорфны и их процент в костном мозге выше, чем в периферической крови. В отдельных случаях наблюдается трансформация ПМЗ в ОМКЛ.

В отличие от Т-клеточного острого лимфобластного лейкоза (Т-ОЛЛ), при ОМКЛ не наблюдается экспрессии таких маркеров Т-клеточной дифференцировки, как CD5 и цитоплазматического маркера СD3. Экспрессия CD45 (общий лейкоцитарный антиген) при ОМГЛ слабая или совсем не определяется.

Дифференциальная диагностика с МДС, сочетающегося с повышенным количеством мегакарио-бластов, от M7-варианта ОМЛ может быть проблематична, прежде всего если доля мегакариобластов в мазке около 20%. Кроме того, при МДС примерно в 40% случаев встречается клинически значимая тромбоцитопения. Подобная ситуация часто встречается при синдроме Дауна.

Определенные диагностические сложности представляет сепсис, имеющий схожее течение с лейке-моидной реакцией. Она встречается у младенцев при инфицировании стафилококком и прочими микроорганизмами, обусловливающими гнойные процессы. Происходит развитие тромбопении с признаками желтухи, анемии, геморрагического диатеза, определяется также гепатоспленомегалия. Положительные результаты посева крови могут быть подтверждением, что сепсис является осложнением врожденного лейкоза.

Синдром Фанкони (анемия апластическая, панмиелопатия конституциональная), протекающий с тромбопенией, также имеет признаки врожденной лейкемии. Как правило, данный синдром протекает без увеличения печени и селезенки, но наблюдается деформация позвоночника. В определении различий используется биопсия костного мозга и исследование крови.

Лейкемоидные реакции в некоторых случаях наблюдаются у детей с врожденным сифилисом, сопровождающимся желтухой, увеличением размеров селезенки и печени, а также кожными проявлениями. Различить сифилис и врожденную лейкемию позволяет рентгенологическое исследование, высокий лейкоцитоз и выявление в анализах крови незрелых гранулоцитов. При сифилисе не наблюдается увеличение селезенки, лимфоузлов и печени [12].

Лечение ОМКЛ . Химиотерапия. Данная методика лечения заключается во внутреннем введении цитостатических препаратов, при системном действии которых уничтожаются раковые клетки в крови и в лимфатической системе.

Оперативное вмешательство. Операцию можно условно разделить на два этапа: уничтожение всех клеток костного мозга и пересадка донорского материала в костную ткань. Такая очень сложная процедура требует высокого уровня профессионализма врачей и тщательного подбора донора [10, 13].

Прогноз зависит от причинной аномалии, т.е. от цитогенетики лейкозных клеток. В одной трети случаев аномальные мегакариобласты имеют транслокацию t (1;22) (p13; q13), вовлекающую хромосомы 1 и 22, а именно гены RBM15 и MKL1, что приводит к образованию патологического фузионного онкопротеина RBM15/MKL1. В этих случаях прогноз плохой.

Другая треть случаев острого ОМКЛ встречается при синдроме Дауна и связана с мутацией GATA1. При этом прогноз сомнительный.

Последняя треть случаев ОМКЛ цитогенетически неоднородна (встречаются разные типы аномалий), как правило, с плохим прогнозом.

Прогноз во многом зависит от активности поддерживающей терапии и противорецидивного лечения, качества диспансерного наблюдения и применения химиопрепаратов, возможностей подбора доноров для переливания крови и пересадки красного костного мозга.

Вакцинопрофилактика проводится по индивидуальному календарю с учетом эпидемиологической обстановки.

Перспективы развития заболевания определяются многими факторами: возрастом возникновения лейкоза, цитоиммунологическим вариантом, стадией диагностирования и т.д. Худший прогноз следует ожидать у детей, заболевших врожденным, острым лейкозом, в возрасте до года, имеющих лимфаденопатию и гепатоспленомегалию, а также нейролейкоз на момент установления диагноза; Т- и В-клеточные варианты лейкоза, бластный гиперлейкоцитоз.

Обычно дети умирают от проявлений геморрагического синдрома. В 40% случаев причиной смерт- ности при врожденном лейкозе является основное заболевание, приводящее к нарушению кроветворения, что влечет за собой малокровие и эритробластоз. В остальных 60% случаев к летальному исходу приводят осложнения заболевания, такие как кровотечение (кровоизлияние в головной мозг, легочное, желудочно-кишечный тракт и др.), тяжелые инфекции (сепсис, пневмония и др.).

Дети, заболевшие лейкозом до двух лет, чаще имеют неблагоприятный прогноз. Исход болезни зависит от вида лейкоза, возраста и пола пациента (мальчики болеют чаще и тяжелее). Отсутствие лечения всегда сопровождается летальным исходом.

В терминальный период лейкоза на первый план выступают общие симптомы, связанные с глубокими, необратимыми изменениями в жизненно важных органах (полиорганная недостаточность), с утратой иммунологических свойств организма. Больные находятся в состоянии тяжелого токсикоза, адинамич-ны, усиливаются признаки острой дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, бледность кожи и слизистых оболочек, нарастает геморрагический синдром, прогрессирует гепатоспленомегалия, присоединяются инфекционные осложнения [13].

Описание клинического случая. Под наблюдением находился недоношенный мальчик С., дата родов 21.05.2018 в 08:33. С 21.05.2018 08:53 до 24.05.2018 13:00 лечился в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей Клинического перинатального центра Саратовской области (ОПННД) КПЦ СО, а затем был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН) с 24.05.2018 по 27.06.2018, а с 27.06.2018 по 02.07.2018 лечился в Областной детской клинической больнице г. Саратова. (ГУЗ СОДКБ) в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

Ребенок от возрастной первородящей женщины (42 года). Беременность пятая (4 предыдущие замершие), протекала на фоне гестоза и длительно текущей фетоплацентарной недостаточности, нарушения маточно-плацентарного кровообращения 1«Б» степени с 30-й недели беременности, хронической внутриутробной гипоксии плода (ХВГП), многоводия (стационарное лечение), анемии беременных, варикозной болезни нижних конечностей, ожирения 1-й степени, артериальной гипертензии 2, риск 4.

На учете у акушера-гинеколога с 12 недель беременности. При первом УЗИ-скрининге выявлен риск болезни Дауна. Осуществлена консультация медицинского генетика и проведена хориобиопсия в 13 недель беременности; получен нормальный кариотип (46ХУ). Второй УЗИ-скрининг выявил низкую плацентацию, и было рекомендовано повторить УЗИ через две недели. В 22 недели гестации находилась на стационарном лечении в отделении патологии беременных с ложными схватками и низкой плацентацией, артериальной гипертензией. Беременная получала спазмолитики, лечение варикоза нижних конечностей, урогенитального кандидоза. Проведена подготовка дексаметазоном до 24 недель гестации. В 36 недель беременности составлен оперативный план родоразрешения.

Роды первые, преждевременные при сроке гестации 36 недель путем плановой операции «кесарево сечение» по поводу низкой плацентации и возраста первородящей. Околоплодные воды светлые. Родился живой недоношенный мальчик с массой тела 2400 г, длиной тела 47 см, окружностью головы 32

см и окружностью груди 30 см. Оценка по шкале Апгар составила 7,8 балла. Из родильного зала ребенок переведен в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Группа крови матери: 0 (I), резус положительный, группа крови ребенка 0 (I), резус положительный.

Изначально состояние ребенка расценивалось как средней тяжести, за счет вялости, единичных петехиальных элементов на коже.

В клиническом анализе крови от 21.05.2018 (первые сутки жизни) обнаружено: гемоглобин 202 г/л, эритроциты 4,48x10 12 в 1 л , лейкоциты 137,6x10 9 в 1 л , тромбоциты 236×109 в 1 л, нормобласты 47:100, юные формы — бластные 75, миелоциты 3 (недифференцированные — клетки крупного и среднего размера с округлым ядром, грубоватым хроматином, нечеткими нуклеолами; в части клеток обильная базофильная цитоплазма с фестончатыми краями или вакуолизацией, с длинными отростками, с азуро-фильной зернистостью; обрывки цитоплазмы), палочкоядерные нейтрофилы 12%; сегментоядерные нейтрофилы 4%; эозинофилы 0%; лимфоциты 5%; моноциты 1 %; эритроциты с базофильной зернистостью, анизохромия, пойкилоцитоз. Повторный анализ крови через двое суток показал: гемоглобин 186 г/л, эритроциты 4,03x10 12 в 1 л , лейкоциты 169,3x10 9 в 1 л , тромбоциты 141×109 в 1 л, нормобласты 29:100, юные формы — бластные 65, миелоциты 5, промиелоциты 5, метамиелоциты 5, палочкоядерные нейтрофилы 6%; сегментоядерные нейтрофилы 12%; лимфоциты 3%; моноциты 1 %.

Предварительный диагноз: Врожденный острый лейкоз. Синдром Дауна? Врожденный порок сердца (ВПС)?

Объективный статус на третьи сутки жизни. Тяжесть состояния обусловлена интоксикацией, выраженными гематологическими нарушениями (лейкемия), гипербилирубинемией, симптомами острой дыхательной недостаточности, неврологической симптоматикой на фоне недоношенности (срок гестации 36 недель), низкой массы тела при рождении. Ребенок вялый, двигательная активность снижена, поза полуфлексорная. Судорог и гиперестезии не отмечалось. Тонус мышц диффузно снижен. Безусловные рефлексы спинальной группы угнетены, сухожильные рефлексы снижены.

Кормление усваивает в полном назначенном объеме, сосет самостоятельно из рожка с переменным успехом, переход на зондовое вскармливание.

Кожные покровы теплые на ощупь, бледные с оливковым оттенком. Сохраняются единичные петехиальные элементы на лице и туловище, новых элементов сыпи нет. Повышенной кровоточивости не отмечается. Видимые слизистые чистые, влажные. Подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно. Подчелюстные, задние шейные, подмышечные и паховые лимфоузлы не пальпируются.

Дыхание самостоятельное, проводится равномерно по всем легочным полям, пуэрильное, умеренно ослабленное в базальных отделах. Хрипы единичные крепитирующие. Тахипноэ умеренное смешанного характера, при беспокойстве с участием вспомогательной мускулатуры в виде легкого втяжения межреберий и нижней трети грудины на вдохе.

Тоны сердца ритмичные, приглушены. Границы относительной сердечной тупости расширены влево на 1,5 см, вправо на 1 см. Выслушивается систолический шум средней интенсивности над областью сердца (верхушка сердца и в точке Боткина). Гемо- динамика не нарушена. Симптом «белого пятна» отрицательный.

Живот при пальпации мягкий, безболезненный, обычной формы и размеров. Перистальтика умеренная. Пуповинный остаток под скобкой. Обращает на себя внимание гепатолиенальный синдром. Печень увеличена и пальпируется на 4,0 см ниже правого края реберной дуги, плотно-эластической консистенции, край закруглен, гладкий; селезенка увеличена до +3 см, в динамике размер увеличивается. Стул переходный. Мочеиспускание достаточное, моча насыщенно-желтого цвета.

Назначено и проведено обследование в следующем объеме:

-

1. Кровь на сифилис от 21.05.2018. РПР — отрицательная, РПГА — отрицательная.

-

2. Рентгенография органов грудной клетки. Обнаружено увеличение тени сердца за счет ВПС.

-

3. УЗИ мозга — нейросонография от 21.05.2018 и 22.05.2018. Заключение: перивентрикулярная ишемия.

-

4. УЗИ брюшной полости и почек от 21.05.2018. Выявлена спленомегалия (44×27 мм). От 22.05.2018 — гепатомегалия, утолщение стенок желчного пузыря, синдром сгущения желчи. Спленомегалия и диффузные изменения почек.

-

5. Осмотр врача невролога от 22.05.2018. Выявлена церебральная ишемия 1-й степени.

-

6. Определение группы крови. Группа крови 0 (I), Rh (+) положительный. Фенотип СсЕеCell (-).

-

7. Осмотр врача окулиста — незавершенный ва-скулогенез обоих глаз.

Назначенное лечение:

-

1. Ребенку показаны: лечебно-охранительный режим, мониторное наблюдение, нахождение в кувезе. Проводился учет водно-электролитного баланса, диуреза. Осуществлялась подача увлажненного кислорода. Фототерапию проводили в режиме непрерывного облучения специализированной лампой с 21.05.2018 по 24.05.2018.

-

2. Вскармливание адаптированной молочной смесью «Нутрилак Премиум Пре» по физиологической потребности (ФП) с 21.05.2018 по 24.05.2018. Проводилась инфузионная терапия в объеме ФП + дополнительно объем на фототерапию с 21.05.2018 по 24.05.2018.

-

3. Антибиотикотерапия осуществлялась препаратами: ампициллин в дозе 100 мг/кг массы тела в сутки, по 60 мг 4 раза в день, внутривенно микроструйно с 21.05.2018 по 22.05.2018. Вторым антибиотиком назначен гентамицин в дозе 2,5 мг/кг в сутки, 6 мг 2 раза в день внутривенно микроструйно с 21.05.2018 по 22.05.2018.

-

4. Внутривенный иммуноглобулин — габриглобин по 9,6 мл со скоростью 5 мл в час с 21.05.2018 по 23.05.2018.

-

5. Проводилась гепатопротекторная терапия (гепатомегалия и высокие показатели печеночных ферментов) — эссенциале Н по 2 мл 1 раз в день внутривенно капельно с 23.05.2018 по 24.05.2018.

За время пребывания в ОПННД состояние с отрицательной динамикой за счет нарастания дыхательной и неврологической симптоматики, состоявшегося легочного и желудочного кровотечения, ухудшения гематологических показателей. 24.05.2018 в 13:00 ребенок был переведен в ОРИТН для дальнейшего обследования и лечения.

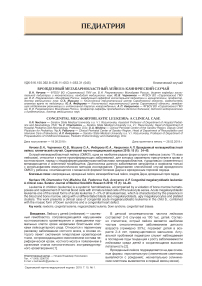

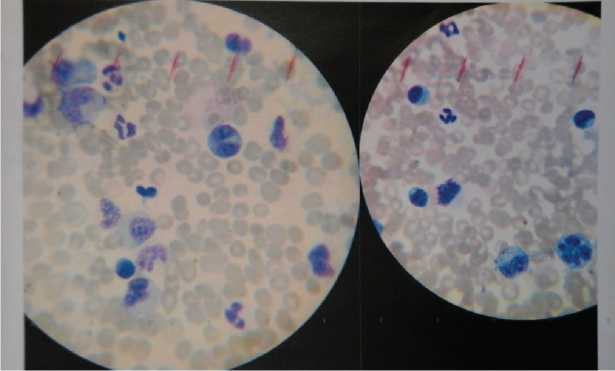

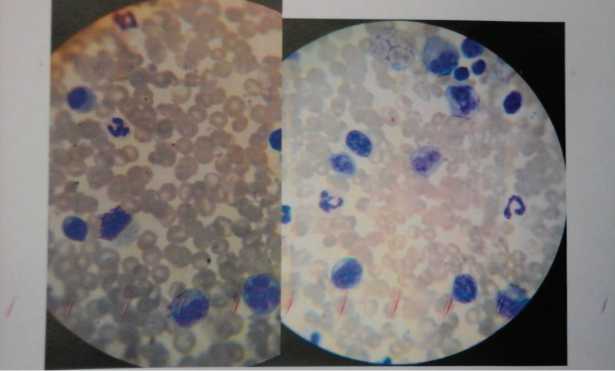

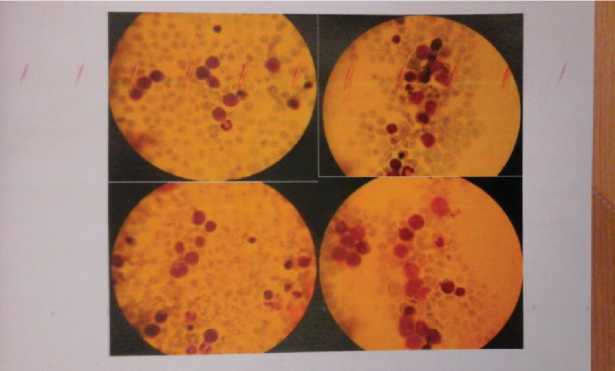

Морфологически выявлено присутствие в крови огромного количества лейкоцитов и, наряду с не- дифференцируемыми бластными клетками, мегака-риобластов, элементов с бластным, но грубоватым и гиперхромным ядром, узким ободком цитоплазмы, имеющей нередко неровный контур из-за нитевидных отростков (окраска по Романовскому — Гимзе). В крови и костном мозге встречаются уродливые мегакариоциты, осколки ядер мегакариоцитов и скопления тромбоцитов (рис. 1, 2, 3).

За время пребывания в ОРИТН состояние остается тяжелым. Проводили ИВЛ в режиме SIMV с параметрами: FiO2=0,5, f=40 в мин, Рip=19 см вод.ст., PEEP=5,5 см вод.ст., инотропная терапия отменена 19.06.2018. Питание усваивал по 20 мл 8 раз в сутки. Живот увеличен в объеме за счет гепатоспленомега-лии, перистальтика выслушивается вялая. Стул был самостоятельный. Мочеиспускание по катетеру, диурез за предыдущие сутки составил 1,8 мл/кг в час на фоне стимуляции фуросемидом и верошпироном. Инфузионно-трансфузионная терапия осуществляется через функционирующий подключичный катетер справа, признаков воспаления не было.

Для уточнения диагноза и морфологического варианта острого лейкоза ребенок был консультирован в клинике гематологии СГМУ, кровь ребенка отправлена в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России — лабораторию цитогенетической и молекулярной генетики.

Проведен фрагментарный анализ гена FLT3 на наличие тандемных дупликаций FLT3 — ITD (экзоны 14–15), фрагментарный анализ гена GATA1 (экзон 2).

Секвестирование по Сэнгеру таргетной области — кодирующих и прилежащих областей экзонов генов NPM1 (экзон 11), KIT (экзоны 2, 8–11, 17), FLT (экзон 20), GAТA1 (экзон 2).

Заключение по исследованию: выявлены мутации в зоне 2-го гена GATA1c 195–196 insGAGTGCC (Реф.NM-002049.3), приводящие к сдвигу рамки считывания при трансляции триплеров в белок (NP-002040,1p.A1a66G1nfs*4), что по критериям интерпретации относится к категории PVS1 (патогенный «очень сильный»).

Для уточнения формы болезни Дауна проведено молекулярно-цитогенетическое исследование периферической крови от 23.05.2018: выявлен генерализованный мозаицизм по 21-й хромосоме, где патологический клон составляет 95%, а нормальный 5%. Синдром Дауна подтвержден в мозаичной форме.

Проведен консилиум врачей с участием врача-гематолога от 21.05.2018 и 23.05.2018.

Решение консилиума. Программная химиотерапия по состоянию не показана, рекомендовано продолжить симптоматическую терапию. Включить в терапию 6-меркаптопурин (согласие матери получено) в дозе 1/8 таблетки 1 раз в сутки энтерально (через зонд). Контроль ОАК (ежедневный), биохимического анализа крови (мочевина, креатинин, электролиты), учет диуреза, водно-электролитного баланса, массы тела. Прогноз для жизни неблагоприятный.

На основании перечисленных исследований выставлен клинический диагноз:

Основной: Острый мегакариоцитарный лейкоз. М7.

Сопутствующий: Церебральная ишемия II степени, синдром угнетения. ВПС. Подаортальный ДМЖП 0,67–0,7 см. ООО 0,55 см. ОАП 0,42 см. Незавершенный васкулогенез обоих глаз.

Осложнения: Геморрагический синдром (состоявшееся легочно-желудочное кровотечение

Рис. 1. Мазок периферической крови. Острый лейкоз с характерными бластными элементами, мегакариоцитами и гиперлейкоцитозом

Рис. 2. Мазок периферической крови. Увеличение количества мегакариоцитов, бластемия с характерной крупной фиолетовой зернистостью, обильно заполняющей цитоплазму клеток

Рис. 3. Картина периферической крови при остром лейкозе у новорожденного ребенка с высоким лейкоцитозом, бласте-мией и мегакариоцитозом

24.05.2018). Дыхательная недостаточность III степени. Острая сердечно-сосудистая недостаточность. Энтеральная недостаточность. Печеночная недостаточность. Болезнь Дауна, мозаичная форма.

Фоновый: Недоношенность с.г. 36 недель. Низкая масса тела при рождении.

По рекомендации гематологов химиотерапию проводили препаратом 6-меркаптопурин по 1/8 таблетки (6,25 мг) через желудочный зонд с 29.05.2018.

С целью уменьшения преднагрузки, снижения давления в правом предсердии и малом круге кровообращения использовали капотен в дозе 1,5 мг/кг в сутки через зонд в два введения с 02.06.2018.

При кровотечении внутривенно осуществлялась трансфузия тромбоконцентрата группы 0 (I), Rh (+) положительный 04.06.2018.

Неоднократно проводилась гемотрансфузия эритроцитной взвеси с ресуспендирующим раствором группы 0 (I), Rh (+) положительный от 02.06.2018, а также трансфузию отмытых эритроцитов от 15.06.2018.

Количество лейкоцитов в периферической крови с первых суток жизни было значительным: 137,6×109 в 1 л; к третьим суткам лейкоцитоз достиг 169,3×109в 1 л, с большим количеством бластных клеток. Затем на фоне цитостатической терапии лейкоцитоз начал снижаться и к 12.06.2018 составил 13,3×109 в 1 л, а к 20.06.2018 снизился до 3,5×109 в 1 л, со снижением и бластных клеток.

На 20.06.2018 состояние очень тяжелое за счет полиорганной недостаточности: ОДН 3, ОССН, почечная недостаточность, печеночная недостаточность, энтеральная недостаточность, гематологические расстройства, неврологическая симптоматика на фоне недоношенности. Сознание угнетено. Поза вялой экстензии. Реакция на осмотр: единичные движения кистей и стоп, глаза открывает, зрачки S=D, фотореакция снижена. Тонус мышц диффузно снижен, физиологические рефлексы угнетены. Большой родничок 1×1 см, на уровне костей черепа, не напряжен. Судорог не наблюдается. Кожа бледно-восковая. Видимые слизистые влажные, бледно-розовые, чистые. Выраженная отечность мягких тканей. ИВЛ в режиме SIMV. Дыхание с двух сторон в симметричные отделы проводится одинаково, жесткое, ослабленное в базальных отделах с двух сторон. В зонах ослабления звучные мелкопузырчатые хрипы в умеренном количестве. При санации трахеи слизистая мокрота в большом количестве. Тоны сердца глухие. Ритм правильный. Шум систолический в прекардиальной области. Симптом белого пятна отрицательный. Пульс на лучевых артериях удовлетворительного наполнения и напряжения. Энтеральное питание усваивает по 20 мл каждые 3 часа. Живот увеличен в объеме, глубокая пальпация затруднена. Перистальтика вялая. Пупочная область: признаков воспаления нет. Печень увеличена и выступает на 6,5 см из-под правого края реберной дуги, плотная. Селезенка на 3,5 см из-под левого подреберья, плотная, безболезненная. Мочится по катетеру, моча желтая, концентрированная. Диурез снизился до 1,2–1,5 мл/кг в час, несмотря на стимуляцию мочегонными препаратами. Стул самостоятельный, окрашенный.

24.06.2018 отмечалось резкое снижение диуреза до анурии. Проведен консилиум врачей в составе детских хирургов, принято решение о начале перитонеального диализа и установке перитонеального катетера. Решение консилиум: химиотерапия до момента повышения уровня лейкоцитов до 2–3×109 в 1 л. Кормление отменено в связи с геморрагическим синдромом (желудочное кровотечение). С 27.06.2018 перитонеальный катетер перестал функционировать. Проведение перитонеального диализа приостановлено, заподозрено нарушение локации катетера для диализа. Выполнен рентген брюшной полости, конец катетера визуализируется в эпигастральной области, для коррекции положения катетера и проведения перитонеального диализа ребенок переводится в ГУЗ СОДКБ.

При поступлении в ОРИТ СОДКБ состояние тяжелое за счет полиорганной недостаточности на фоне прогрессирующего ОМКЛ, ДН 3 ст., неврологического дефицита, геморрагического синдрома, ОССН. Продолжена ИВЛ в режим SIMV с высокими параметрами, инотропная поддержка сердечно-сосудистой деятельности. Состояние ребенка на фоне проводимого лечения расценивалось как крайне тяжелое за счет синдрома полиорганной недостаточности.

При поступлении ребенку произведена ревизия перитонеального катетера, возобновлен перитонеальный диализ с положительным эффектом: ежедневно получали ультрофильтрацию, однако сохранялась олигоурия в дальнейшем с переходом в анурию. Повторно отмечался геморрагический синдром, что требовало трансфузии СЗП, тромбоцитарного концентрата. Сохранялась анасарка. Эн-терально усваивал с переменным успехом, стул был самостоятельный. 02.07.2018 зафиксирована брадикардия до 50–60 в минуту, не чувствительная к введению атропина, на ЭКГ выявлена полная атриовентрикулярная блокада. Консультирован кардиологом, терапия и тактика ведения согласованы. 02.07.2018 в 12:35 критическая брадикардия с последующей асистолией, реанимационные мероприятия в полном объеме в течение 30 минут, без эффекта.

Направляется на патологоанатомическое вскрытие с заключительным клиническим диагнозом: код по МКБ-Х: С 94.2.

Основной: ОМКЛ. М7. Состояние после гемотрансфузии свежезамороженной плазмы (СЗП) группы 0 (I), Rh (+) (от 24.05.2018; 01.06.2018; 04.06.2018; 24.06.2018; 25.06.2018, 27.06.2018, 01.07.2018 и 02.07.2018), тромбоцитного концентрата (от 04.06.2018 и 28.07.2018), эритроцитной взвеси (от 02.06.2018 и 01.07.2018), отмытых эритроцитов (от 15.06.2018 и 26.06.2018). ИВЛ. Перитонеальный диализ.

Конкурирующий: ВПС. Подаортальный ДМЖП 0,76 см. Межпредсердное сообщение до 0,6 см. ОАП 0,43 см. Регургитация на пульмональном и трикуспидальном клапане 2-й степени.

Осложнения: Полиорганная недостаточность (ДН 3 ст., ОССН, острое почечное повреждение, стадия олигурии, анасарка, гидроперикард, печеночно-клеточная недостаточность, острый гепатит, вторичная коагулопатия, энтеральная недостаточность, церебральная недостаточность). Анемия средней степени тяжести.

Сопутствующие заболевания: резидуальная энцефалопатия, синдром тонусных нарушений. Незавершенный васкулогенез обоих глаз.

Фоновый диагноз: Недоношенность 36 недель. Низкая масса тела при рождении. Синдром Дауна (мозаичная форма).

Патологоанатомический диагноз: код по МКБ-Х: С 94.2:

Основное заболевание: ОМКЛ. М7 (иммунофено-типирование: исследование от 22.05.2018). Состояние после гемотрансфузии СЗП, тромбоцитного концентрата и эритроцитной взвеси. Перитонеальный диализ.

Конкурирующий диагноз: ВПС. Подаортальный ДМЖП 0,8 см. Межпредсердное сообщение 0,6 см. Открытый аортальный проток 0,4 см.

Осложнения основного заболевания: Аплазия костного мозга. Геморрагический синдром с наличи- ем кровоизлияний в легких, надпочечниках, лоханках почек, коже и ПЖК в местах инъекций. Некротический нефроз. Жировой гепатоз.

Фоновый диагноз: Синдром Дауна. Недоношенность 36 недель. Низкая масса тела при рождении.

Реанимация и интенсивная терапия: состояние в процессе ИВЛ.

Сопоставление заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов: совпадение.

Дефекты оказания медицинской помощи: не выявлены.

Причина смерти : смерть мальчика С. 43 дней наступила вследствие прогрессирования ОМКЛ.

Клинико-патологоанатомический эпикриз: При проведении аутопсии обнаружены признаки острого лейкоза . Легочная ткань темно-красного цвета, со среза из бронхов стекает небольшое количество геморрагической жидкости, масса 90,0 г. Печень увеличена в размерах, дряблой консистенции, массой 160 г. Селезенка значительно увеличена в размерах, дряблой консистенции, массой 40 г. Прикорневые лимфатические узлы , паратрахеальные лимфатические узлы увеличены, до 1 см в диаметре. Слизистая лоханок гладкая, чистая с единичными мелкими кровоизлияниями. При микроскопическом исследовании: легкие с выраженным отеком во всех полях зрения, умеренно выраженное полнокровие перегородок, очаги острой эмфиземы, очаговые кровоизлияния, эпителий слущен в просвет бронхов, некоторые бронхи заполнены гемолизированными эритроцитами. В печени: гепатоциты в состоянии жировой дистрофии, синусоиды расширены, заполнены гемолизированными эритроцитами. В почках: эпителий извитых канальцев в состоянии некроза, в мозговом веществе крупные очаговые кровоизлияния. В надпочечниках: выраженное полнокровие коры и мозгового вещества. Резкое обеднение клеточными элементами и склероз клубочкового слоя. В одном из полей зрения кровоизлияние, пропитывающее все слои. Лимфоузлы: структуры нарушены, клеточные элементы в очень небольшом количестве. Костный мозг: представлен гемолизированными эритроцитами, расположенными в жировой ткани.

Заключение. Нами описан случай очень редкой формы ОМКЛ М7-варианта у недоношенного новорожденного ребенка в сочетании с болезнью Дауна и ВПС. Данная форма острого лейкоза относится к группе пролиферирующих заболеваний, для которых характерно присутствие в крови и костном мозге, наряду с недифференцированными бластами, также мегакариобластов, уродливых мегакариоцитов и скоплений тромбоцитов. Точная диагностика данного заболевания затруднена и возможна только с использованием иммунологических методов исследования. Первый результат общего клинического анализа крови послужил толчком для срочного обследования ребенка с целью установления морфологического варианта острого лейкоза. Окончательный клинический диагноз установлен после проведения цитогенетических и молекулярно-генетических исследований: состояние хромосомного аппарата — количество и структурные изменения в виде измененных генов GATA1 c 195–196 insGAGT-GCC (реф. NM-002049.3), приводящих к сдвигу рамки считывания при трансляции триплеров в белок (NP-002040,1: p.A1a66G1nfs*4). Наличие цитогенетических и молекулярных аномалий ДНК (соотношение количества ДНК в лейкемических клетках и в клетках с измененным кариотипом — синдром Дауна, мозаичная форма) оказалось значимым прогностическим фактором.

На сегодняшний день аллогенная трансплантация костного мозга является единственным методом лечения при М7-варианте ОМКЛ, однако выявленные тяжелые генетические нарушения (болезнь Дауна, сопутствующий комбинированный порок сердца) не позволили использовать данный метод лечения.

Список литературы Врожденный мегакариобластный лейкоз: клинический случай

- Волкова M.A. Клиническая гематология. M., 2001; с. 122-41

- Булатов В. П., Черезова И. Н., Макарова Т. П. и др. Гематология детского возраста. Ростов н/Д: Феникс, 2006; с. 113-70

- Lorsbach RB. Megakaryoblastic disorders in children American Society for Clinical Pathology. Am J Clin Pathol 2004; 122(1): 33-46

- Луговская С. А., Почтарь M.E. Гематологический атлас. 3-е изд., доп. Москва; Тверь: Триада, 2011; 368 с.

- Бархаш П.А. Уход за больными и медицинская техника. М.: Медгиз, 1948; 264 с.

- Verschuur AC. Acute megakaryoblastic. In: Orphanet Encyclopedia, 2004; p.1-5

- Володин H.H. Неонатология (национальное руководство). M.: ГЭОТАР-Медиа, 2013; 896 с.

- Mitsiakos G, Giougi Е. Haemostatic profile of healthy premature small for gestational age neonates. Thrombosis Research 2010; (126): 103-6

- Козарезова Т.И., Климкович H.H. Первичные миелодиспластические синдромы у детей (современные представления об онкогенезе, эпидемиология и этиология, клинические и диагностические аспекты, терапевтические направления): учеб. пособие для врачей. Минск: БелМАПО, 2005; 56 с.

- Володин H.H. Проблемы фармакотерапии в неонатологии. В сб.: Вопросы современной педиатрии: материалы науч.-практ конф. педиатров России. М., 2003; с. 23-5

- Тимахов A. M. Отдаленные результаты терапии острых лейкозов у детей: дис.... д-ра мед. наук. М.: 2003; 198 с).

- Шабалов Н.И., Иванов Д. О., Шабалова Н. Н. Гемостаз в динамике первой недели жизни как отражение механизмов адаптации ко внеутробной жизни новорожденного. Педиатрия 2000; (3): 84-91.

- Metkevich GL, Mayakova SA. Leukemia in children. Moscow: Practical medicine, 2009; 384 p. Russian (Меткевич ГЛ., Маякова С. А. Лейкозы у детей. М.: Практическая медицина, 2009; 384 с.