Всадники Астаны

Автор: Комиссаров Сергей Александрович, Соловьев Александр Иванович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 10 т.14, 2015 года.

Бесплатный доступ

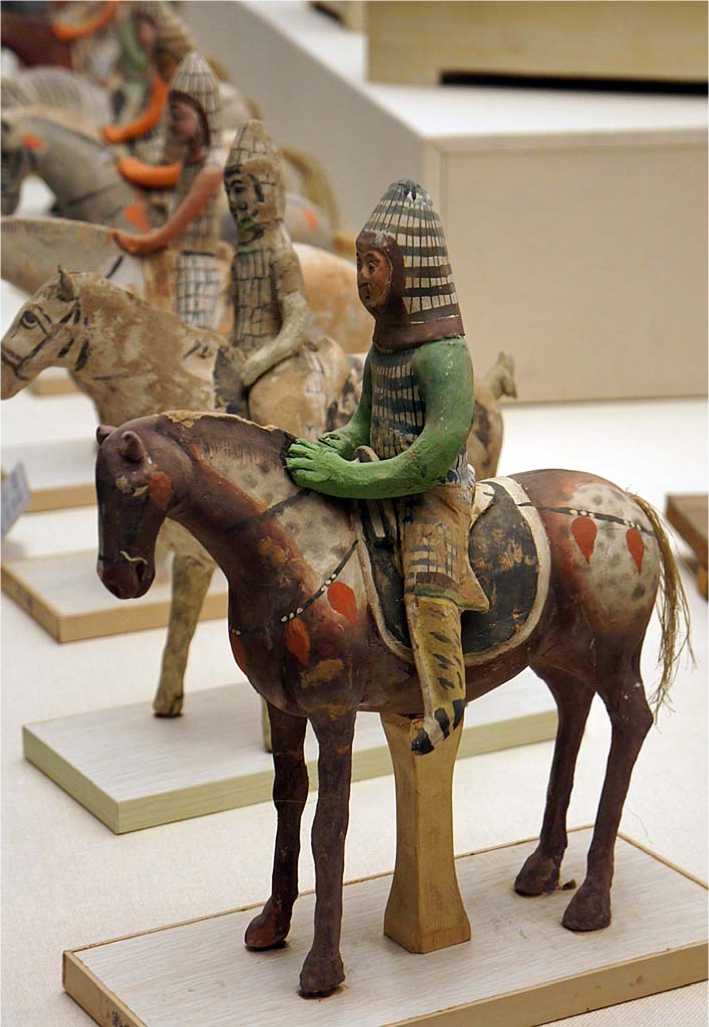

Кратко представлена и исследована коллекция деревянных и глиняных погребальных фигурок всадников и лошадей, найденных при раскопках могильника Астана и хранящихся теперь в Музее Синьцзян-Уйгурского автономного района (г. Урумчи). Все они относятся к одному большому периоду перехода от раннего Средневековья к классическому (соответствует династии Восточная Цзинь и начальным этапам династии Тан, примерно IV-VII вв.). Большую часть «всадников Астаны» составляют воины-кавалеристы, которые изображены в доспехах. Фигурки мелкой пластики выполнены достаточно подробно, с воспроизведением как черт лица, так и особенностей одежды и защитного вооружения. Поэтому мы можем с уверенностью говорить о преобладании европейского компонента в их составе. По своей этнокультурной принадлежности, как это почти 70 лет назад установил Л. Н. Гумилев, они относятся к одному из тюркских народов, хотя идею создания тяжелой кавалерии они, вероятно, заимствовали у соседних иранцев. Причем процесс формирования нового вида войск в тот период еще не был завершен, поскольку на ранних памятниках (до VIII в.) не найдено ни одного элемента конского доспеха, а у седел отсутствуют стремена.

Археология синьцзяна, астана, раннее средневековье, эпоха тан, погребальная пластика, всадническая культура, конская амуниция

Короткий адрес: https://sciup.org/147219261

IDR: 147219261 | УДК: 94(510.4).03

Текст научной статьи Всадники Астаны

Могильник Астана расположен на расстоянии примерно 45 км к юго-востоку от уездного центра г. Турфан Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), всего в нескольких километрах от могильника Караходжа и городища Гаочан, столицы древнего царства с тем же названием. Иногда эти памятники вместе с некоторыми другими могильниками и расположенными вблизи пещерными монастырями объединяют в общую группу под названием Идикут-Шари. Все они относятся к одному большому периоду: к раннему (с переходом к классическому) Средневековью 1. Их интенсивно изучали многочисленные научные экспедиции, вначале западные (Д. А. Клеменц, А. М. Стейн, С. Ф. Ольденбург, А. фон Лекок, Татибана Дзуйтё и др.), а затем, на протяжении нескольких десятилетий, – китайские. Среди них следует особо отметить Хуан Вэньби, который создал археологическую летопись царства Гаочан 2. История исследования памятников, погребальный обряд и находки подробно проанализированы Е. И. Лубо-Лесниченко [1984. С. 109–111], который обосновал выделение трех типов погребений. Его классификация имеет хронологическую проекцию: первый тип

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-01-00477а.

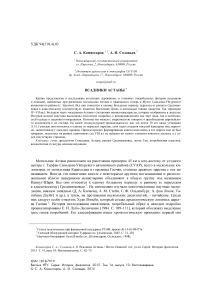

Рис. 1 (фото). «Кавалерия» Астаны

(все фотографии выполнены А. И. Соловьевым в действующей экспозиции Музея СУАР

в ходе научной командировки в ноябре 2014 г.)

(так называемые катакомбные погребения с дромосом) соответствует периоду от династии Цзинь до середины Наньбэйчао (вторая половина III в. – начало VI в.), второй тип (подбойные могилы) распространен в период существования царства Гаочан (498–640 гг.), третий тип (двухкамерные гробницы с купольным сводом и с наклонным или ступенчатым дромо-сом) преобладает в период прямого господства Танской империи в регионе, через учреждение округа Сичжоу и наместничества Аньси (640 г. – 80-е гг. VIII в.). Для надмогильных конструкций последних двух периодов характерно сооружение прямоугольных каменных оградок и невысоких грунтовых насыпей – свидетельство воздействия местных «варварских» культур.

Одной из ярких особенностей средневековых погребений на территории Китая (особенно относящихся к эпохам Наньбэйчао и Суй-Тан) является массовое использование в могилах мелкой пластики самого различного содержания. Обычай этот, зародившийся еще в эпоху Чжоу, окончательно оформляется при династии Хань и сохраняется на весь период раннего и классического Средневековья (см.: [История…, 2014. С. 716–722]).

Среди погребальных фигурок, обнаруженных в Астане и представленных в ныне действующей экспозиции Музея СУАР, выделяются многочисленные изображения всадников и лошадей, что отражает значение всадничества в культуре государств Западного края. Большинство персонажей – это воины-кавалеристы, найденные в могилах эпохи Тан (рис. 1, 2), но, судя по ряду деталей, не самого позднего периода (в пределах VII в.). К ним следует добавить отдельные деревянные фигуры из погребений периода Восточная Цзинь (317–420). Цель статьи – на примере данной коллекции продемонстрировать интерпретационные возможности мелкой пластики Астаны для решения актуальных задач этнокультурных и военно-технических реконструкций в эпоху раннего Средневековья на территории Западного края.

Фигурки людей и лошадей, найденные в танских могилах, изготавливались порознь, затем первые прочно закреплялись на спинах вторых. Лошади, судя по некоторым сохранившимся фигуркам без всадников, раскрашивались отдельно. Что касается собственно верховых, то

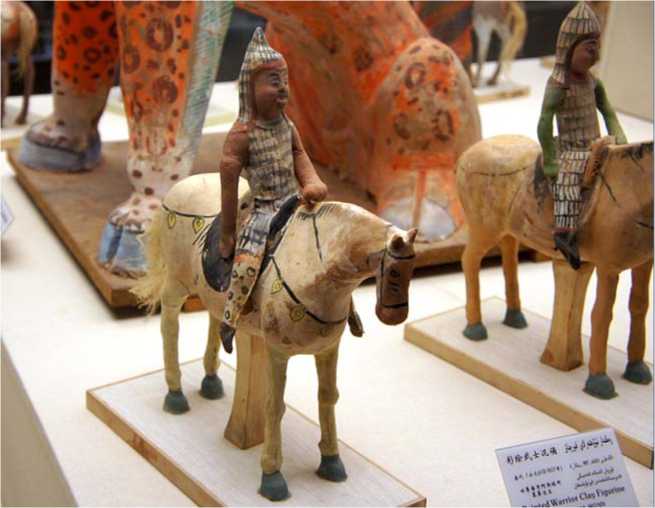

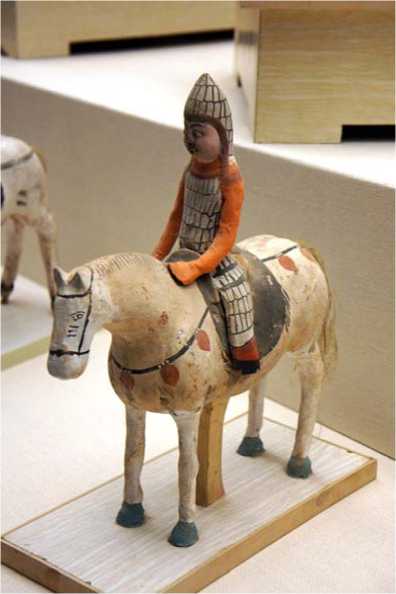

Рис. 2 (фото). «Кавалерия» Астаны (продолжение)

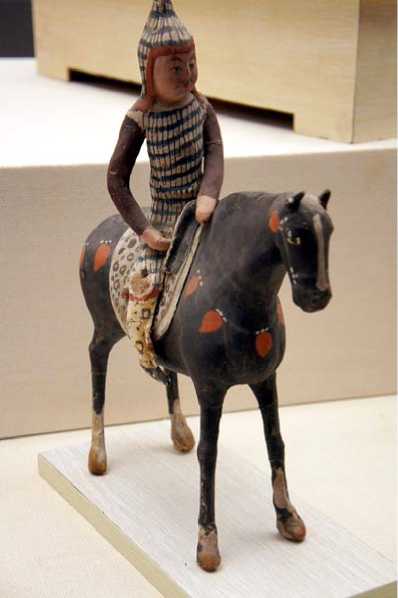

здесь, вероятнее всего, вчерне сформованные из глины фигурки в подсушенном, но еще достаточно влажном состоянии помещались на спины лошадей, где ноги наездников «обжимались» по профилю туловища лошади, фиксируя тем самым корпус наездника в нужном положении. Очевидно, места «стыковок» – внутренняя поверхность ног и паховая область всадника, часто седла и бока лошади на участках, вдоль которых свисали конечности ездока, – дополнительно увлажнялись с помощью небольшой кисточки до появления тонкой пленки поверхностного «разжижения», служившей своего рода клеем, и плотно прижимались друг к другу. Диффузия однородных материалов в случае качественного выполнения необходимых операций надежно скрепляла фигурки друг с другом. После этого изделие еще раз увлажнялось, окончательно просушивалось, а фигура всадника раскрашивалась минеральными красками. Иногда стыки дополнительно уплотняли полосками проклеенной бумаги. В отдельных случаях, судя по расположению красочного слоя, можно говорить, что седло или, как минимум, его прилегающие к ногам верхового участки раскрашивались уже после соединения фигурок в одно целое. Скорее в данном случае все изделие расписывалось целиком, как единовременная операция (рис. 3). Иногда, впрочем, быстро сохнущая глина, уже утратившая необходимую пластичность, растрескивалась в местах наибольшего изгиба конечностей всадника вокруг корпуса животного.

Параллельно с такой «композитной» технологией широко использовался иной способ изготовления раскрашенных и хорошо детализированных статуэток всадников (в том числе и вооруженных), во множестве представленных в погребениях на территории Северного Китая с датой от династии Тоба-Вэй до династии Тан включительно. В этом случае скульптурные изображения всадников плотно, без зазоров «слеплялись» друг с другом в единый монолит. Места соединений хорошо прорабатывались пальцами или инструментом типа шпателя до полного исчезновения соединительных швов. Впрочем, в этом случае возможно использование техники «выдавливания» с помощью специальных форм. Обе технологии представлены среди находок Астаны – «композитная» в основном в захоронениях первых двух периодов, а «монолитная» – в захоронениях третьего периода.

Лица практически всех воинов соответствовали европеоидной расе – с круглыми или миндалевидными глазами, большим, часто с горбинкой носом, обязательно с усами и, часто, с бородкой типа эспаньолки либо небольшой «шкиперской» бородой (рис. 4–6). Многие были одеты в пластинчатые (скорее ламеллярные, но не исключено, что пластинчато-нашивные) доспехи, которые отличались по длине и, соответственно, покрою. В основе лежала кираса из железных пластин, закрывавшая торс, в сочетании с разными способами защиты нижней части туловища. Это мог быть бронированный халат до колен с разрезом внизу (рис. 7), бронированные «жилет» и штаны с раздельными штанинами (рис. 8), бронированный «жилет» с набедренниками (рис. 9), кираса из крупных пластин со стоячим воротником и наплечниками (рис. 10). У многих всадников (даже без корпусных доспехов) – бронированное пластинами наголовье типа башлыка (см. рис. 3).

Сходство изображенных доспехов с покроем повседневной одежды дают основание и для другой гипотезы: об использовании мягкого защитного вооружения в виде набивного халата с толстой подстежкой или даже с внутренним бронированием, типа так называемых бриган-дин, распространившихся в монгольское и последующее время (средний и поздний период Юань, Мин и Цин) [Хуашо…, 2009. С. 195]. Их популярность объясняется как относительно невысокой стоимостью при неплохих защитных характеристиках, так и декоративным (колористическим) разнообразием тканей, прокрывающих армирующие элементы. Слишком ус-

Рис. 3 (фото). Фигура кавалериста в пластинчатом шлеме-башлыке и красном халате

Рис. 4 (фото). Детали фигуры кавалериста («круглоглазый»)

Рис. 5 (фото). Детали фигуры кавалериста («с эспаньолкой»)

ловная деталировка в раскраске корпуса, не зафиксировавшая такие детали, как раскрой, швы, уплотняющие стежки, наружные заклепки и другие значимые для диагностики костюма элементы, не позволяет конкретизировать этот вопрос. Отсутствие у большинства фигур выделенных наплечников может свидетельствовать об использовании стеганых халатов, хотя возможные варианты покроя панцирей со скрытым бронированием могут в ряде случаев не иметь детали, характерной для более позднего времени, когда стремление к «декоративности» приводит к появлению акцентированно больших полированных заклепок на поверхности цветного матерчатого покрытия брони. Во всяком случае сочетание бесспорно боевого шлема и ординарного по виду халата на всаднике, находящемся среди панцирных коллег, заставляет учитывать такую возможность (если только не предполагать командирский статус последнего). В данном случае формовка корпуса не проясняет ситуацию, в отличие от группы более поздних танских скульптурок, очертания которых весьма натурально передают толщину и округлость плотной набивной одежды. В нашем случае фи- гура наездника достаточно субтильна и мало отличается размерами от других. Данное об-

стоятельство позволяет говорить о «поточном» производстве с заметным разделением труда, когда, очевидно, несколько скульпторов лепили фигурки людей и лошадей, а художник облачал их в экипировку, окончательно придавая черты индивидуальности. Собственно, такой подход к скульптуре заупокойного назначения (правда, больших форм) известен со времен строительства мавзолея Первого Циньского императора [Комиссаров, Хачатурян, 2010. С. 66–70].

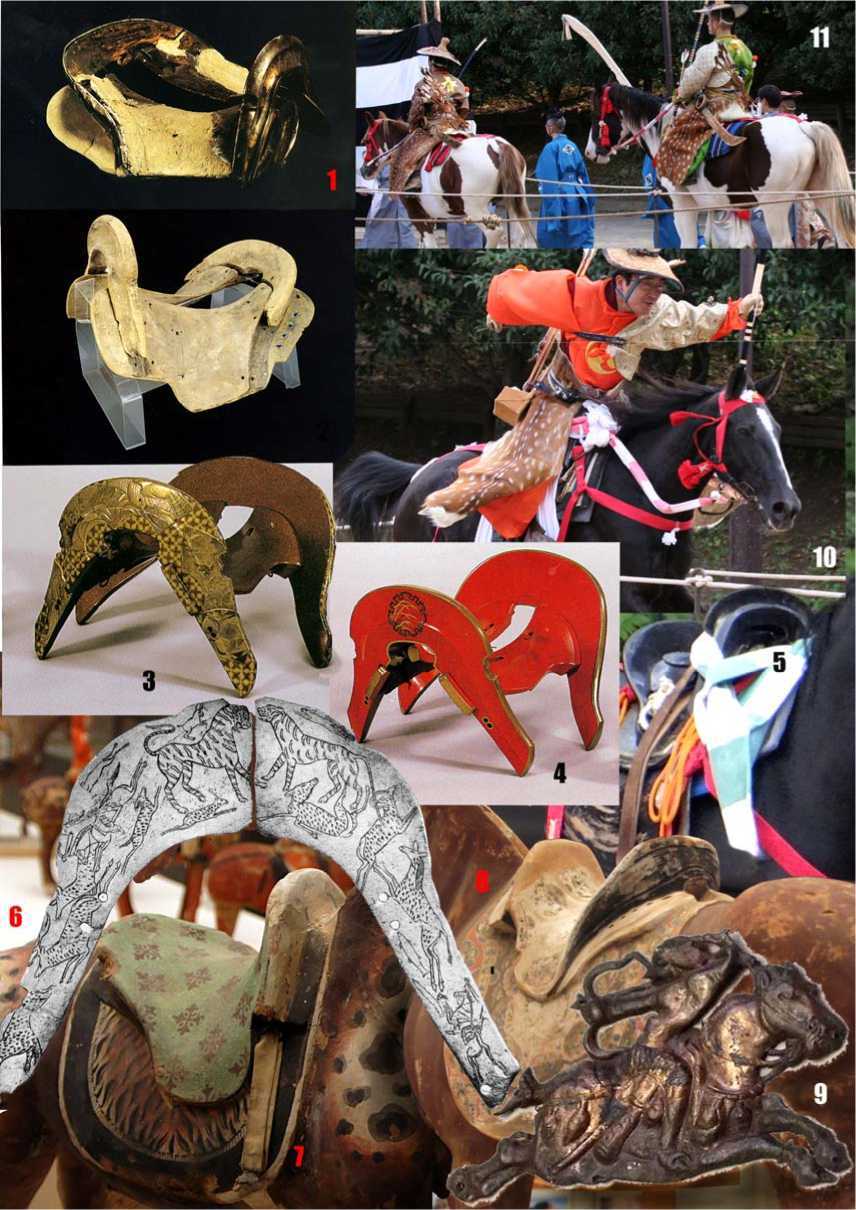

Бесспорную персонификацию наездникам придает и цветовая гамма одежды, находящаяся в определенном соответствии с мастью лошадей. В одних случаях это штанины, практически одноцветные с рубахой и лишь незначительно выступающие из-под полы панцирного халата; но в других вариантах, когда латы много короче и прикрывают лишь бедро воина, голени ног снабжены дополнительной защитой. Их раскраска заметно отличается по фактуре и цвету от другой одежды (см. рис. 1, 7, 9). Возможно, так показаны своеобразные «леггинсы» из шкур животных, прикрывающих открытую часть ног от повреждений. На наш взгляд, явные параллели такому снаряжению можно усмотреть в экипировке участников Ябусамэ (см. таблицу, 10 , 11 ) – состязания конных лучников, проводимых в Японии по старинным правилам, установленным еще в древние самурайские времена. Большинство элементов облачения стрелков имеет глубинные истоки, уходящие в древнетюркское, по хронологии Северной Азии, время. Высокая степень традиционности японского общества позволила сохраниться на деревянных каркасах средневековых и современных седел форме и устройству лук, находящих параллели в снаряжении всадников Центральной Азии эпохи раннего Средневековья. Япония, чудом избежавшая монгольского завоевания, сохранила чистоту прежней линии развития воинской всаднической экипировки и по другим разделам (ламеллярные и ламинарные доспехи, наборный шлем, ламинарная бармица, тип удил и некоторые формы клинкового оружия), некогда распространенных на огромной евразийской территории, подчиненной кочевой «моде». Впрочем, насколько она была изначально древнетюркской – это особый вопрос, который является темой самостоятельного исследования. Возвращаясь к фигуркам всадников из Астаны, можно предполагать, что у одного из всадников голени защищали «поножи» из шкуры пятнистого оленя, а возможно, и барса (см. рис. 7), тогда как у другого поперечные полосы рисунка указывают на вероятность использования для этой цели шкуры тигра или, не исключено, какой-то ее ковровой имитации (см. рис. 9), которая, впрочем, вполне возможна и в первом случае.

Заканчивая вопрос об экипировке всадников, следует отметить, что вся изучаемая кавалькада лишена какого-либо иного оружия, кроме защитного. Судя по ранее публиковавшимся находкам, некоторые воины держали в руках отдельно изготовленные и затем закрепленные модели оружия (деревянные копья, иногда со значком из ткани) [Адили Абулицзы, 2010. С. 68]. Для завершения облика скульптурок применялись и другие ма-

Рис. 7 (фото). Фигура кавалериста в бронированном «халате» до колен

Рис. 8 (фото). Фигура кавалериста в бронированных кирасе-«жилете» и штанах с раздельными штанинами

Рис. 9 (фото). Фигура кавалериста в бронированных кирасе-«жилете» и набедренниках

териалы (кроме обожженной глины и минеральных красителей), например, волокна растительного и, возможно, животного происхождения для воспроизведения длинных волнистых конских хвостов (см. рис. 2, 6, 8, 9).

Фигурки лошадей, в отличие от всадников, не имеют панцирной защиты. Экипировка животных выглядит достаточно стандартной. Заметные различия проявляются, прежде всего, в цветовой гамме подвесных кистей, равномерно расположенных вдоль нагрудного ремня и на шлее, опоясывающей круп лошади, в наличии или отсутствии налобного и подшейного уздечных ремней, наличии или отсутствии псалий и их форме. Различия в уздечном наборе, возможно, отражает некоторую этнокультурную дифференциацию в среде изображенных персонажей. Псалии, при наличии оных, имеют характерную S-видную форму (см. рис. 1, 9). Впрочем, последние могли иметь и непривычный абрис, несколько напоминающий стилизованный лук сложного типа (рис. 10), что пока не известно по археологическим материалам.

В целом, в экипировке коней по данным рассматриваемых изображений мы имеем ярко выраженный палеоэтнографический материал, в подавляющем большинстве случаев недоступный археологу. Это, прежде всего, масти животных, среди которых выделяются белые, серые, рыжие, буланые, соловые, мышастые, вороные, рыжие в яблоках. Встречено даже животное с белой мордой, ногами и соловым корпусом. Хвосты коней либо не имеют убранства и переданы пучками длинных волокон, свисающих вниз, либо, имея явные следы косметического вмешательства, торчат вверх над крупами коней. На основании имеющихся данных пока трудно сказать, касалась такая операция только стрижки волос или же включала в себя и удаление нескольких позвонков, как это имеет место при купировании хвостов у некоторых пород собак (см. рис. 1). Можно с большой долей уверенности считать (по аналогии с другими более крупными и детализированными скульптурными изображениями оседланных животных из той же коллекции), что такие «декорированные» хвосты помещались в специальные чехлы. Их могли также заплетать в короткую косичку, либо – реже – завязывать в массивный узел (см. рис. 2). Гривы верховых лошадей нередко подстрижены щеткой и в стоячем положении переданы несколькими характерными штрихами, или же они сохраняют первоначальную длину, свободно свисая вдоль шеи.

Сбрую могли украсить либо короткими кистями красного, оранжевого или черного цвета, контрастно выделяющимися на фоне масти животного, либо желтыми, по всей видимости, бронзовыми сердцевидными бляхами-решмами, расположенными вдоль шлеи лошади (см. рис. 6), хорошо известными в разных вариантах по материалам Южной Сибири [Савинов, 1984. С. 135–136; табл. IV, 13; V, 9, 10; VI, 8; VII, 21; XI, 16]. Украшения в виде кистей хорошо известны в средневековой пластике Хакасско-Минусинской котловины, где они отчетливо переданы на боках скачущих лошадей конных стрелков из знаменитого набора бронзовых бляшек из Копенского чаа-таса, и некогда украшавших луку седла (см. таблицу, 9). Впрочем, учитывая аналогичные по сюжету и технике изготовления золотые предметы из Китая (к сожалению, из «пиратских» раскопок, поэтому без точной атрибуции), можно пред- положить, что копенские находки по своему происхождению также, скорее всего, являются продукцией китайских ремесленников.

Потники под седлами, с большими лопастями округлой формы, окантованы широкой полосой черного, красного или белого цвета, контрастирующей с тоном основного поля изделия. Материалом для канта могла служить и шкура животного с длинной шерстью (козы?), возможно, крашенная. Иногда, судя по другим, более детализированным фигуркам взнузданной лошади (также из коллекции Музея СУАР), поверхность самого потника могла обшиваться таким же материалом либо шкурой короткошерстного пятнистого представителя местной фауны, равно как и узорчатыми цветными тканями, что придавало изделию нарядный вид. Седла, судя по тем же изображениям, имели жесткую деревянную основу с невысокой вертикальной передней и наклонной задней луками, прикрепленными ремнями (через сквозные отверстия) к доскам ленчика с полукруглой лопастью внизу. Такое устройство каркаса седла хорошо известно по серии находок на территории Саяно-Алтая, в могильниках Аймырлыг, Кудыргэ, Кокэль, Верх-Кальджин [Овчинникова, 1990. Рис. 44, 45, с. 99–105; Гаврилова, 1965. Табл. XV, 9; Вайнштейн, 1966. С. 68–71; Амброз, 1973. Рис. 2, 35–35 ; Молодин, Новиков,

Рис. 10 (фото). Фигура кавалериста в кирасе из крупных пластин со стоячим воротником и наплечниками

Соловьев, 2007. С. 71–86]. Находки деревянных основ аналогичных седел с некоторыми вариантами в форме контура нижней части досок ленчика известны и в археологии Китая (см. таблицу, 1, 2), и среди лакированных, часто богато расписанных изделий средневековой Японии, где традиция их использования в конской амуниции существует вплоть до настоящего времени (см. таблицу, 3–5). Судя по материалам южносибирской археологии, наруж- ные стороны лук некоторых таких седел украшались составными роговыми накладками с процарапанными на их поверхности рисунками; априорно их считают самыми нарядными или даже богатыми (см. таблицу, 6). Между тем рассматриваемые материалы по всадникам Астаны дают совершенно иную картину и, можно сказать, в корне меняют существующий взгляд на вещи. В тех случаях, когда седла из коллекции были изображены без всадника, мы можем видеть, что их подушки, да и сама деревянная основа вместе с обеими луками, обтягивались цветными узорчатыми (вероятно, и с вышивкой) тканями, которые скрывали маловыразительную фактуру обычной древесины и придавали даже рядовому изделию нарядный вид. Учитывая типологическую близость базовых деталей упряжи, есть все основания считать, что подобные приемы были распространены у кочевого населения смежных территорий Северной и Центральной Азии.

Говоря о всадниках Астаны, следует отметить, что цвет их одежд, судя по деталям, выглядывающим из-под панцирного облачения, подбирался в соответствии с мастью лошадей. Красный цвет (в вариациях оттенков) сочетался со светлой окраской животных (белые, соловые и проч.), зеленый и темно-коричневый – с темной. Такое сочетание вряд ли можно считать случайностью, если вспомнить, что начиная с ханьского (или все же хуннуского?) времени в древнекитайских летописях отмечается, что отряды кочевого воинства формировались с учетом их географического позиционирования и окраса лошадей [Кычанов, 2004. С. 91, 93]. Разделение отрядов «по масти» вроде бы помогало управлению войском и, во всяком случае, украшало смотры и парады. Думается, тем же целям служили и однотонные яркие одежды, гораздо более заметные в пыли схватки, нежели масть потемневших от пота

Археологические и этнографические аналогии находка из Астаны: 1 – каркас средневекового седла из кипариса с серебреными накладками на передней и задней луках (по: [Heavenly Horse…, 2008. P. 104]); 2 – деревянная основа седла из Музея пров. Ляонин (г. Шэньян). Династия Ляо (916–1125) (по: [Heavenly Horse…, 2008. P. 105]); 3 , 4 – лакированные каркасы средневековых седел из Японии. Музей г. Сендай (по: [Sendaishi…, 2006. Fig. 64; 66]); 5 – современное седло конного лучника. Праздник Ябусамэ (Япония). Фото А. И. Соловьева; 6 – передняя роговая лука древнетюркского седла из могильника Кудыргэ, Горный Алтай (по: [Гаврилова, 1965. Табл. XVI]); 7 ; 8 – расписные седла на деревянных фигурах коней из могильника Астаны. Возможно, династия Восточная Цзинь (317–420). Экспозиция Музея СУАР (г. Урумчи). Фото А. И. Соловьева; 9 – бронзовая фигурка всадника из Ко-пенского чаа-таса. Фото А. И. Соловьева; 10 , 11 – сцены современного состязания конных лучников – праздник Ябусамэ (Япония). Фото А. И. Соловьева

Рис. 11 (фото). Фигура кавалериста с «колечком» (стременем – ?) на левой ноге и покрытых пеной коней. Да и не стоит забывать о том объединяющем чувстве, которое стимулирует близкая даже в общих чертах воинская экипировка.

Фигурки конных и пеших (спешенных – ?) латников в сходных доспехах находили в тан-ских погребениях Астаны и ранее; сейчас они хранятся во многих иностранных и китайских музеях. Из дополнительных элементов доспеха, выявленных при их изучении, следует указать на бронированный передник [Адили Абулицзы, 2010. С. 68; Синьцзян…, 2013. С. 275– 277].

Этнокультурная принадлежность воинов, которые воплотились в погребальной пластике Астаны, а также наиболее вероятная хронология были обоснованы еще в классической работе Л. Н. Гумилевым [1949], изучившего три аналогичные фигурки из собрания Музея антро- пологии и этнографии. Он связал их с тюрками и датировал второй половиной VII – началом VIII в., хотя сама идея создания тяжелой панцирной конницы могла быть позаимствована у соседних иранских народов.

В связи с этой вполне справедливой характеристикой следует отметить одну любопытную черту в экипировке всадников из рассматриваемой коллекции Музея СУАР: полное отсутствие стремян, если не считать единичных случаев, когда за их изображение с известной натяжкой можно принять колечко светлой краски вокруг ступни наездника (рис. 11), да и то, с другой стороны посадки оно отсутствует (см. рис. 9). Наоборот, концы ступней ног у верховых как будто спокойно свисают вниз, как это имеет место при езде без стремян. Возможно, этот элемент упряжи был не столь актуален для прирожденных наездников, во всяком случае, пока не завершился процесс формирования тяжелой панцирной кавалерии. Не случайно в находках этого период нет изображений конского доспеха. Равно как не случайно, что более поздние танские скульптурки всадников из того же могильника Астана практически всегда снабжены стременами. Впрочем, это важная тема для отдельного разговора, которая выходит за рамки нашей ознакомительной публикации, но будет обязательно представлена в последующих работах.

Список литературы Всадники Астаны

- Амброз А. К. Стремена и седла раннего средневековья как хронологический показатель (IV-VIII вв.) // Сов. археология. 1973. № 4. С. 81-98.

- Ахметшин Н. Х. Тайны Великой пустыни: Миражи Такла-Макан. М.: Вече, 2003. 384 с. (Великие тайны).

- Вайнштейн С. И. Некоторые вопросы истории древнетюркской культуры (в связи с археологическими исследованиями в Туве) // Сов. этнография. 1966. № 3. С. 60-81.

- Гаврилова А. А. Могильник Кудыргэ как источник по истории алтайских племен. М.; Л.: Наука, 1965. 144 с.

- Гумилев Л. Н. Статуэтки воинов из Туюк-мазара // Сб. Музея антропологии и этнографии. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1949. Т. 12. С. 232-253.

- История Китая с древнейших времен до начала XXI века / Отв. ред. И. Ф. Попова, М. Е. Кравцова. М.: Наука - Вост. лит., 2014. Т. 3: Троецарствие, Цзинь, Южные и Северные династии, Суй, Тан (220-907). 991 с.

- Комиссаров С. А., Солодских О. В. Первый китайский исследователь Восточного Туркестана // Археология и этнология Дальнего Востока и Центральной Азии / Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. Владивосток, 1998. С. 176-177.

- Комиссаров С. А., Хачатурян О. А. Мавзолей императора Цинь Шихуанди: Учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. Новосибирск, 2010. 216 с. (Тр. ГФ НГУ. Сер. V). Кычанов Е. И. Властители Азии. М.: Вост. лит., 2004. 631 с.

- Лубо-Лесниченко Е. И. Могильник Астана // Восточный Туркестан и Средняя Азия: История. Культура. Связи. М.: ГРВЛ, 1984. С. 108-120.

- Молодин В. И., Новиков А. В., Соловьев А. И. Погребальные комплексы древнетюркского времени могильника Кальджин-8 (некоторые технологические и этнографические реконструкции) // Археология, этнография и антропология Евразии. 2003. № 2. С. 71-86.

- Овчинникова Б. Б. Тюркские древности Саяно-Алтая в VI-X вв. Свердловск: Изд-во УРГУ, 1990. 223 с.

- Савинов Д. Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. 175 с.

- Heavenly Horse: The Horse in Chinese Art and Culture. Hong Kong: Hong Kong Museum of History, 2008. 176 p.

- Catalogue of Sendai City Museum: Arms and Armor. Sendai: Sendai City Museum, 2006. 96 p.

- Адили Абулицзы. Синьцзян гудай юнсу ишу [阿迪力阿布力孜。新疆古代俑塑艺术 ]. Древнее искусство фигуративной пластики Синьцзяна. Урумчи: Синьцзян мэйшу шэин чубаньшэ, 2010. 112 с.

- Сэндайси хакубуцукан сюдзо сирё дзуроку: Буки. Бугу: кайтэйхан [仙台市博物館收藏資料図録:武器。武具:改訂版 ]. Иллюстрированные материалы из собрания Музея г. Сендай: испр. изд-е. Сэндай: Кэнсэцу пресс, 2006. 96 с.

- Синьцзян гудай дяосу [新疆古代雕塑 /巫新华主编 ]. Древняя пластика Синьцзяна / Гл. ред. У Синьхуа. Цзинань: Шаньдун мэйшу чубаньшэ, 2013. 215 с.

- Хуашо Чжунго лидай цзякуй [画说中国历代甲胄 /陈大威编者 ]. Иллюстрированное повествование о доспехах в истории Китая / Отв. ред. Чэнь Давэй. Шанхай: Шанхай шудянь чубаньшэ, 2009. 255 с.