Вторичные сукцессии на землях из-под сельскохозяйственного пользования на территории Кенозерского национального парка

Автор: Аверина М.В., Феклистов П.А., Третьяков С.В., Кононов О.Д.

Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau

Рубрика: Биологические науки

Статья в выпуске: 5, 2016 года.

Бесплатный доступ

Изучение вторичных сукцессий на землях из-под сельскохозяйственного использования - это актуальная, малоизученная тема для региона. Материалы проведенных ранее исследований свидетельствуют о том, что после прекращения использования по целевому назначению сельскохозяйственные угодья зарастают древесно-кустарниковой расти- тельностью. Состав формирующихся молодняков зависит от целого ряда факторов: лесорастительная зона (подзона); вид сельскохозяйственного использования, площадь участка, тип почв, удаленность от стены леса, таксационные показатели произрастающих поблизости древостоев. Целью исследования является изучение процесса появления древесно-кустарниковой растительности на землях из-под сельскохозяйственного использования на территории Кенозерского национального парка, расположенного на территории Архангельской области, в среднетаежной подзоне тайги. При закладке пробных участков использовался метод круговых площадок постоянного радиуса. При камеральной обработке использовались методы статистической обработки, в том числе коэффициент корреляции. По результатам исследований выявлено, что численность древесных растений низкая, их средняя высота колеблется от 1,09 до 3,33 м. Встречаемость по породам следующая: береза есть на 100 % пробных площадей, ольха серая - на 100, сосна - на 83, ель - только на 67 %. Отмечено, что на зарастание влияет тип сельскохозяйственного угодья, механический состав и степень задернения почвы. Пашни зарастают преимущественно ольхой серой и соснами. Сенокосы и выгоны - соснами. Для развития сосны, ели и ольхи серой наиболее благоприятна легкосуглинистая почва, береза имеет наибольшую численность на супесчаных почвах. Численность молодняка всех пород на среднедерново-подзолистых почвах значительно превышает численность молодняка на сильнодерново-подзолистых почвах.

Сукцессии, зарастание, кенозерский национальный парк, встречае-мость, порода, высота, количество подроста, корреляция

Короткий адрес: https://sciup.org/14084689

IDR: 14084689 | УДК: 574.42

Текст научной статьи Вторичные сукцессии на землях из-под сельскохозяйственного пользования на территории Кенозерского национального парка

Введение. Кенозерский национальный парк расположен на территории Архангельской области, в среднетаежной подзоне тайги. Территория парка представляет собой природный и историко-культурный комплекс. Для Кенозерско-го национального парка одним из наиважнейших направлений деятельности является сохранение природных и агрокультурных ландшафтов [10]. Под воздействием внешних факторов данные ландшафты не остаются неизменными и постоянно меняются. Динамика ландшафтов происходит с определенными закономерностями, которые характерны для развития как естественных лесных экосистем, так и измененных человеческой деятельностью насаждений. Процессы, происходящие в экосистемах, сложные и требуют постоянного мониторинга, так как утрата определенных ландшафтов негативно скажется на самой структуре природных объектов парка.

Материалы проведенных ранее исследований [3, 5, 7, 8] свидетельствуют о том, что после прекращения использования по целевому назначению сельскохозяйственные угодья зарастают древесно-кустарниковой растительностью. Состав формирующихся молодняков зависит от целого ряда факторов: лесорастительная зона (подзона); вид сельскохозяйственного использования, площадь участка, тип почв, удаленность от стены леса, таксационные показатели произрастающих поблизости древостоев.

На старых пашнях отмечены интенсивный рост и высокий темп накопления биомассы деревьев [1, 2, 4], поэтому на них формируются, как правило, высокопродуктивные насаждения 1 или даже 1а класса бонитета [6].

Цель исследования. Изучение вторичных сукцессий на землях из-под сельскохозяйственного пользования на территории Кенозерского национального парка.

Объект и методы исследования. На территории парка было исследовано 6 выделов бывших сельскохозяйственных угодий: квартал 67, выдел 16 (далее ПП-1); квартал 109, выдел 4 (далее ПП-2); квартал 158, выдел 11 (далее ПП-3); квартал 159, выдел 45 (далее ПП-4); квартал 134, выдел 22 (далее ПП-5); квартал 174, выдел 14 (далее ПП-6). Сбор полевого материала проводился в 2013 и 2014 гг. в период с мая по октябрь. При сборе полевых материалов закладывались временные пробные площади. Учет древесных пород и кустарников производится на круговых площадках постоянного радиуса.

Все исследуемые участки 20–30 лет назад были в сельскохозяйственном использовании, и, как видно из таблицы 1, все участки использовались как сенокосы и два участка кроме сенокоса – как пашня (ПП-1) и выгон (ПП-3).

Таблица 1

|

Номер ПП |

Площадь, га |

Примерная давность прекращения использования |

Вид земельных угодий |

Общее описание травостоя |

|

ПП-1 |

28,2 |

20 |

Пашня, сенокос |

Плотнодерновые злаки, крупнотравье |

|

ПП-2 |

19 |

Частично используется |

Сенокос |

Плотнодерновые злаки |

|

ПП-3 |

16,5 |

30 |

Сенокос, выгон |

Зверобой, иван-чай, земляника, щавель, клевер, мышиный горошек |

|

ПП-4 |

3,7 |

20 |

Сенокос |

Плотнодерновые злаки |

|

ПП-5 |

31,4 |

20 |

Сенокос |

Плотнодерновые злаки |

|

ПП-6 |

4,6 |

30 |

Сенокос |

Плотнодерновые злаки |

Характеристика участков по произрастающей на них растительности

В настоящее время на всех участках, которые использовались только как сенокосы, преобладают плотнодерновые злаки. На территории ПП-1, используемой ранее как пашня, кроме плотнодерновых злаков преобладает крупно-травье. На участке ПП-3 (ранее использованный как выгон и сенокос) хорошо развито разнотравье – зверобой, иван-чай, земляника, щавель, клевер, мышиный горошек.

Почвенные условия на разных участках схожи, но имеют ряд различий (степень задерно- ванности подзола, механический состав). На территории преобладает супесчаная почва, а легкосуглинистая и среднесуглинистая занимают примерно равную площадь (табл. 2). Но данная закономерность может быть вызвана тем, что участки разные по площади.

По степени задернованности доля среднедерново-подзолистых в два раза больше доли сильно дерново-подзолистых почв (табл. 3).

Распределение почвы по механическому составу

Таблица 2

|

Показатель |

Легкосуглинистая |

Среднесуглинистая |

Супесчаная |

Итого |

|

Номер ПП |

ПП-1 |

ПП-2, ПП-4, ПП-6 |

ПП-3, ПП-5 |

– |

|

Площадь, га |

28,2 |

27,3 |

47,9 |

103,4 |

Распределение почвы по степени задернованности

Таблица 3

|

Показатель |

Сильно дерново-подзолистая |

Среднедерново-подзолистая |

Итого |

|

Номер ПП |

ПП-2, ПП-4, ПП-6 |

ПП-1, ПП-3, ПП-5 |

– |

|

Площадь, га |

27,3 |

76,1 |

103,4 |

Результаты исследования и их обсуждение. Молодняк, формирующийся на участках, вышедших из-под сельскохозяйственного использования, имеет невысокое видовое разнообразие и представлен следующими древесными породами: сосна, ель, береза, ольха серая. Такая пионерная порода, как береза, встречается на 100 % пробных площадей, ольха серая – на

100, сосна на – 83, а вот ель – только на 67 % (табл. 4).

Средний возраст молодняка незначителен и не превышает 10 лет. Наибольшая часть пород на участках имеет возраст от 7,0 до 14,5 лет. Сосна (представленная 2 шт/га) на участке ПП-6 имеет возраст 30 лет.

Таблица 4

Возраст и количество подроста на пробных площадях

|

Порода |

ПП-1 |

ПП-2 |

ПП-3 |

ПП-4 |

ПП-5 |

ПП-6 |

Средний возраст, лет |

||||||

|

шт/га |

лет |

шт/га |

лет |

шт/га |

лет |

шт/га |

лет |

шт/га |

лет |

шт/га |

лет |

||

|

Сосна |

147 |

7,3 |

47 |

6,1 |

77 |

13,8 |

25 |

9,2 |

120 |

10,8 |

– |

– |

9,4 |

|

Ель |

24 |

8,6 |

2 |

8,0 |

– |

– |

– |

– |

4 |

11,9 |

2 |

30,0 |

14,1 |

|

Береза |

26 |

4,8 |

29 |

5,8 |

10 |

14,5 |

30 |

8,8 |

146 |

8,3 |

15 |

12,5 |

9,1 |

|

Ольха серая |

180 |

7,0 |

15 |

8,2 |

14 |

6,3 |

127 |

7,6 |

18 |

6,9 |

44 |

7,9 |

7,3 |

О том, как происходило заселение подростом на участках, можно судить по возрасту пород (см. табл. 4). Наибольший возраст имеет ель (14,1 год), следовательно, она появилась на участке раньше остальных пород, сосна и береза имеют примерно одинаковый возраст (9,4 и 9,1 год), ольха, имея наименьший возраст, появилась позже всех.

Все участки имеют подрост, состоящий из 34 видов пород. Средняя высота молодняка на всех участках незначительная и колеблется от 1,09 (ПП-1) до 3,33 (ПП-3) м. Средняя высота одной породы на разных участках также колеблется, например ель ПП-2 имеет среднюю высоту 0,3 м, а на территории ПП-6 высота ели составляет 4,0 м. На всех участках наибольшую высоту имеют лиственные породы (ольха, береза).

Численность молодняка на всех участков незначительная, максимальная численность всего 377 шт/га в ПП-1, минимальная численность на территории ПП-6 составляет 61 шт/га. По Н.Н. Соколову (1978), эти участки не относятся даже к относительно разреженным насаждениям (табл. 5).

Таблица 5

|

Номер ПП |

Формула состава |

Численность подроста, шт/га |

Средняя высота, м |

|

ПП-1 |

75С12Е13Б |

377 |

1,09 |

|

ПП-2 |

51С2Е31Б13Олс |

93 |

1,84 |

|

ПП-3 |

76С10Б14Олс |

101 |

3,33 |

|

ПП-4 |

14С16Б70Олс |

182 |

2,90 |

|

ПП-5 |

42С1Е51Б6Олс |

288 |

3,16 |

|

ПП-6 |

3Е25Б72Олс |

61 |

3,32 |

Характеристика подроста по густоте и средней высоте

Видовое разнообразие подлеска всех исследуемых участков крайне низкое и представлено ивами, которые встречаются на 67 % пробных площадей; рябиной и черемухой обыкновенной, которые встречаются на 50 % (табл. 6). Также следует отметить, что на ПП-1 подлесок не обнаружен. Численность подроста составляет максимум 595 шт/га на территории ПП-4.

Таблица 6

Характеристика подлеска

|

Вид подлеска |

Густота на пробных площадях, шт/га |

|||||

|

ПП-1 |

ПП-2 |

ПП-3 |

ПП-4 |

ПП-5 |

ПП-6 |

|

|

Ивы кустарниковые |

– |

391 |

– |

595 |

280 |

221 |

|

Рябина обыкновенная |

– |

17 |

17 |

51 |

– |

– |

|

Черемуха обыкновенная |

– |

– |

85 |

51 |

– |

– |

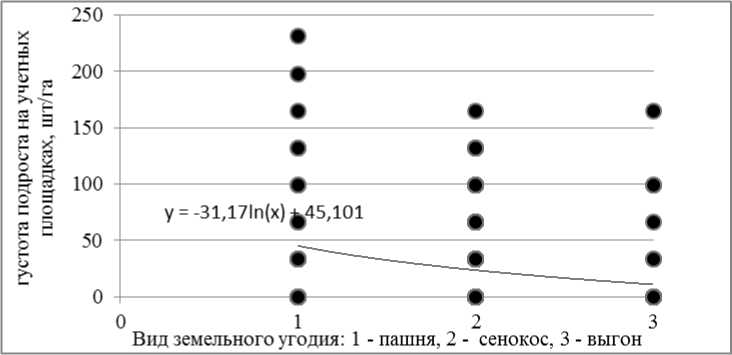

Для сосны, ели и ольхи серой наибольшая численность характерна для бывшей пашни, для березы – сенокосы. Наименьшая численность сосны характерна для сенокосов, березы и ольхи серой – для выгонов, ель на территории выгона не встречается.

Для зарастания имеет важное значение вид земельных угодий. Пашни зарастают преимущественно ольхой и сосной (180 и 147 шт/га со- ответственно), ель и береза имеют низкую численность (24 и 26 шт/га). Сенокосы зарастают преимущественно соснами, их численность 67 шт/га, береза и ольха серая на этой территории имеют примерно одинаковую численность (46 и 44 шт/га), численность ели незначительна – всего 3 шт/га. Для территории выгона характерна сходная закономерность с сенокосами, но с полным отсутствием в подросте ели (табл. 7).

Таблица 7

|

Вид земельных угодий |

Сосна |

Ель |

Береза |

Ольха серая |

|

Пашня |

147 |

24 |

26 |

180 |

|

Сенокос |

67 |

3 |

46 |

44 |

|

Выгон |

77 |

– |

10 |

14 |

Зависимость густоты молодняка от вида земельных угодий, шт/га

Зависимость численности подроста от вида земельных угодий подтверждает и корреляционный анализ (табл. 8). Связь для всех пород очень тесная и криволинейная. Корреляционные отношения колеблются в интервале от 0,85 до 0,89, все они достоверны. Коэффициенты корреляции низки и недостоверны. Для ели анализ не проводился в связи с тем, что она присутствует лишь на территории двух видов угодий. В качестве примера приводим зависимость густоты сосны от вида земельных угодий (рис.).

Зависимость густоты молодняка сосны от вида земельных угодий

Таблица 8

|

Порода |

Показатель связи |

|||||

|

r |

m r |

t r |

ƞ |

m ƞ |

t ƞ |

|

|

Сосна |

-0,11 |

0,070 |

1,5 |

0,86 |

0,018 |

46,7 |

|

Береза |

-0,12 |

0,070 |

1,7 |

0,89 |

0,015 |

58,3 |

|

Ольха серая |

0,08 |

0,070 |

1,1 |

0,85 |

0,020 |

43,2 |

Примечание: r – коэффициент корреляции; m r – ошибка коэффициента корреляции; t r – достоверность коэффициента корреляции; ƞ – корреляционное отношение; m ƞ – ошибка корреляционного отношения; t ƞ – достоверность корреляционного отношения.

Корреляционный анализ зависимости численности молодняка от вида земельных угодий

Численность молодняка на разных типах почв отличается. Наибольшая численность характерна для легкосуглинистых почв, наименьшая – для среднесуглинистых почв. Для развития сосны, ели и ольхи серой наиболее благоприятна легкосуглинистая почва, береза имеет наибольшую численность на супесчаных почвах

(табл. 9). Зависимость численности подроста от вида земельных угодий подтверждает и корреляционный анализ. Связь для всех пород очень тесная и криволинейная. Корреляционные отношения колеблются в интервале от 0,69 до 0,89, все они достоверны. Коэффициенты корреляции низки и недостоверны.

Таблица 9

Зависимость численности молодняка от механического состава почв, шт/га

|

Состав почвы |

Сосна |

Ель |

Береза |

Ольха серая |

|

Легкосуглинистая |

147 |

24 |

26 |

180 |

|

Среднесуглинистая |

36 |

2 |

25 |

62 |

|

Супесчаная |

99 |

4 |

78 |

16 |

Численность молодняка на почвах разной степени задернованности отличается. Численность молодняка всех пород на среднедерново- подзолистых почвах значительно превышает численность молодняка на сильнодерновоподзолистых (табл. 10).

Таблица 10

Зависимость численности молодняка от степени задернованности почвы, шт/га

|

Степень задернованности почвы |

Сосна |

Ель |

Береза |

Ольха серая |

|

Сильно дерново-подзолистая |

36 |

2 |

25 |

62 |

|

Среднедерново-подзолистая |

115 |

14 |

61 |

71 |

Зависимость численности подроста от вида земельных угодий подтверждает и корреляционный анализ (табл. 11). Связь для всех пород очень тесная и криволинейная. Корреляцион- ные отношения для сосны, березы, и ольхи колеблются в интервале от 0,82 до 0,89, у ели он составляет 0,43, все они достоверны. Коэффициенты корреляции низки и недостоверны.

Таблица 11

Корреляционный анализ зависимости численности молодняка от степени задернения почвы

|

Порода |

r |

m r |

t |

ƞ |

m ƞ |

t |

|

Сосна |

0,05 |

0,071 |

0,7 |

0,86 |

0,018 |

46,1 |

|

Ель |

0,04 |

0,071 |

0,5 |

0,43 |

0,058 |

7,5 |

|

Береза |

0,16 |

0,069 |

2,3 |

0,89 |

0,014 |

62,0 |

|

Ольха серая |

0,10 |

0,070 |

1,4 |

0,82 |

0,024 |

34,6 |

Выводы. Результаты анализа полевых работ на 6 зарастающих участках, вышедших из-под сельскохозяйственного использования, показали:

-

1. Береза встречается на 100 % пробных площадей, ольха серая – на 100, сосна – на 83, ель – только на 67 %.

-

2. Густота подроста незначительная, участки из-под сельскохозяйственного пользования не могут быть отнесены даже к относительно разреженным молодым насаждениям.

-

3. Средняя высота молодняка на всех участках незначительная и колеблется от 1,09 до 3,33 м.

-

4. Видовое разнообразие подроста и подлеска крайне низкое.

-

5. Быстрее всех на участках заселяется ель, далее заселяется сосна и береза и позднее всех – ольха серая.

-

6. Численность подроста сосны, ели и ольхи серой наибольшая – на бывшей пашне, а березы – на сенокосе. Пашни зарастают преимущественно ольхой серой и соснами. Сенокосы и выгоны – соснами.

-

7. Для развития сосны, ели и ольхи серой наиболее благоприятна легкосуглинистая почва, береза имеет наибольшую численность на супесчаных почвах.

-

8. Численность молодняка всех пород на среднедерново-подзолистых почвах значительно превышает численность на сильнодерново-подзолистых.

Список литературы Вторичные сукцессии на землях из-под сельскохозяйственного пользования на территории Кенозерского национального парка

- Гульбе А.Я. Процесс формирования молодняков древесных пород на залежи в южной тайге (на примере Ярославской области). -М., 2009. -23 с.

- Дегтева С.В., Головнева Л.Б. Особенности сукцессионного ряда луг -сероольшанник//Тр. Коми филиала АН СССР. -1987. -Вып. 82. -С. 67-76.

- Залесов С.В., Новоселова Н.Н., Абрамова Л.П. Формирование насаждений на землях, вышедших из-под сельскохозяйственного использования, в условиях средней подзоны тайги Пермской области//Леса Урала и хозяйство в них: сб. науч. тр. -Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. лесотехн. ун-та, 2004. -Вып. 25. -С. 30-41.

- Минин Н.С., Серый В.С. Ход роста и продуктивность насаждений, формирующихся на землях, вышедших из-под сельскохозяйственного использования//Проблемы лесоведения и лесоводства: мат-лы всерос. науч. конф. -Архангельск, 2010. -С. 80-83.

- Морозов А.М., Николаев И.О. Особенности лесообразовательного процесса на пашне и сенокосе//Вестн. Алтайского гос. аграр. ун-та. -2013. -№ 5. -С. 82-86.

- Неволин О.А., Шишкин Н.А., Фирсонов Н.А. Опыт лесоустройства колхозных лесов Севера. -М.: Гослесбумиздат, 1963. -68 с.

- Новоселова Н.Н. Формирование лесных насаждений на землях, вышедших из-под сельскохозяйственного использования, в таежной зоне Пермского края. -Екатеринбург, 2007. -22 с.

- Соколов Н.Н. Рост и продуктивность сосновых древостоев по старым пашням//Изв. вузов. Лесн. журн. -1978. -№ 4. -С. 22-25.

- Уткин А.И., Гульбе Т.А., Гульбе Я.И. и др. О наступлении лесной растительности на сельскохозяйственные земли в Верхнем Поволжье//Лесоведение. -2002. -№ 5. -С. 44-52.

- Шварцман Ю.Г., Болотов Н.Н., Поликин Д.Ю. и др. Геоэкологическое состояние ландшафтов Кенозерья. -URL: http://kenozerjelive.ru/ken-geoeco.html (дата обращения 11.04.2015).