Второй сезон российско-иракской экспедиции на Телле Дехайла-1 (2021 г.)

Автор: Янковский-дьяконов А. И., Амиров Ш. Н., Меньшиков М. Ю., Джотери дЖ.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Исследования на Ближнем Востоке

Статья в выпуске: 267, 2022 года.

Бесплатный доступ

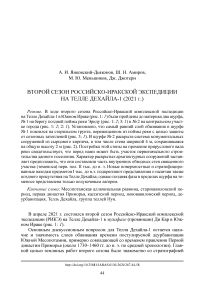

В ходе второго сезона Российско-Иракской комплексной экспедиции на Телле Дехайла-1 в Южном Ираке (рис. 1: 1) были пройдены до материка два шурфа, № 1 на берегу поздней поймы реки Эриду (рис. 1: 2; 3: 1) и № 2 на центральном участке города (рис. 1: 2; 2: 1). Установлено, что самый ранний слой обживания в шурфе № 1 покоился на стерильном грунте, перемещенном из поймы реки с целью защиты от сезонных затоплений (рис. 3: 1). В шурфе № 2 раскрыта система монументальных сооружений из сырцового кирпича, в том числе стена шириной 4 м, сохранившаяся на общую высоту 2 м (рис. 2). Постройка этой стены на промоине прируслового вала реки свидетельствует, что перед нами может быть участок первоначального строительства данного поселения. Характер раскрытых архитектурных сооружений заставляет предположить, что они составляли часть внутренних обводных стен священного участка (теменоса) перв. пол. II тыс. до н. э. Новые поверхностные и стратифицированные находки предметов I тыс. до н.э. подкрепляют представления о наличии также позднего присутствия на Телле Дехайла; однако поздняя фаза в пределах шурфа на теменосе представлена только полукочевым лагерем.

Месопотамская аллювиальная равнина, старовавилонский период, первая династия приморья, касситский период, нововавилонский период, деурбанизация, телль дехайла, группа теллей нун

Короткий адрес: https://sciup.org/143178957

IDR: 143178957 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.267.44-58

Текст научной статьи Второй сезон российско-иракской экспедиции на Телле Дехайла-1 (2021 г.)

В апреле 2021 г. состоялся второй сезон Российско-Иракской комплексной экспедиции (РИКЭ) на Телле Дехайла-1 в мухафазе (провинции) Ди Кар в Южном Ираке (рис. 1: 1 ).

Основным дискуссионным вопросом для Телля Дехайла-1 остается наличие и значимость слоев обживания времени постулируемой деурбанизации Южной Месопотамии, примерно совпадающей со временем правления Первой династии Приморья (около 1730–1460 гг. до н. э. по средней хронологии). Главной целью земляных работ второго сезона было знакомство со стратиграфией http://doi.org/10.25681/IARAS.0130-2620.267.44-58

памятника и уточнение его датировки на двух разных участках в центральной и центрально-восточной частях города (рис. 1: 2 )1.

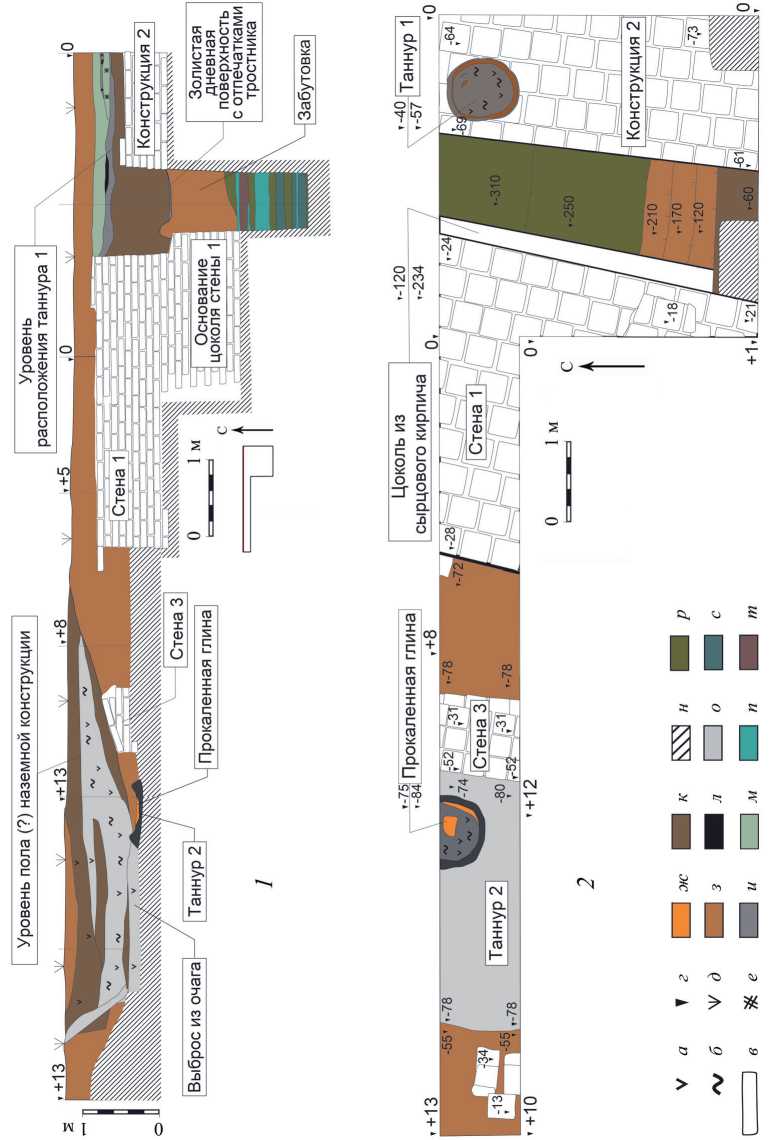

На сезон 2021 г. было запланировано пройти до материка шурф № 1 в центрально-восточной части вблизи древнего русла реки Эриду (одного из древних рукавов Евфрата), начатый в 2020 г. (рис. 3: 1 ), и заложить один-два шурфа в центральной части города.

Современная дневная поверхность 2021 г. в районе шурфа № 1 была зафиксирована на уровне +2,18…+2,33 м от нуля памятника2. Материк был достигнут 15 апреля на уровне +0,51…+0,54 м. Контрольное заглубление пройдено до уровня +0,32…+0,38 м. Общая мощность культурных отложений на шурфе № 1 составила около 1,8 м.

Материковый слой представлен плотными глинистыми отложениями темно-коричневого цвета с вкраплениями и прослоями светлых оттенков, возможно, связанных с осадочными известковыми натеками.

Выше него лежала супесь сероватого цвета, мощностью около 60 см, без следов осадочного накопления. Этот слой представлял собой рукотворную нивелировочную подсыпку, сформированную песчаным стерильным грунтом, принесенным из поймы реки, чтобы поднять уровень обитаемой дневной поверхности выше уровня затопления в ходе сезонного разлива реки.

Непосредственно на этом слое подсыпки зафиксирован слой обитания мощностью около 10 см, сформированный аккумуляциями коричневого суглинка с фрагментами керамики и изделиями из камня.

Этот слой, в свою очередь, был перекрыт слоем сероватой супеси мощностью 7–10 см, без существенных отличий от первого слоя супеси. Он мог быть аллювиальным наносом, перекрывшим антропогенный слой в результате необычно высокого подъема воды в реке, или же вторым слоем перемещенного грунта. Во втором случае его присутствие может объяснить малую мощность предшествующего слоя обживания: подъем дневной поверхности оказался недостаточным, чтобы предотвратить затопление, и потребовалось добавить подсыпку.

После отложения этого слоя, каково бы ни было его происхождение, обитаемый берег был надолго стабилизирован. Вышележащие отложения, начиная с уровня +0,95…+1,05 м – коричневый суглинок с фрагментами керамики, представляют собой долговременно существовавшие дневные поверхности поселения.

К этому слою относилась стена из сырцового кирпича, шедшая параллельно реке и раскрытая в предыдущем сезоне ( Янковский-Дьяконов и др. , 2020. С. 16–18). Верхняя граница слоя находилась на уровне +1,61…+1,49 м, его общая мощность была около 50 см.

Рис. 1. Месторасположение Телля Дехайла

1 – Телль Дехайла в географическом контексте на цифровой модели рельефа юго-западной части Месопотамской равнины (интервал высот 1–70 м над уровнем моря): А – Хоморский канал; Б – оборонительный ров. Современное течение Евфрата и Тигра показано схематически; 2 – центральная часть телля на ортофотоплане В. В. Новикова (10.04.2019, UTM 38N)

Вышележащие слои (отдельный слой обживания мощностью 15–30 см и самый верхний слой, представлявший собой переотложенный грунт из грабительской ямы) в пределах шурфа были мало информативны.

Главной задачей земляных работ 2021 г. было изучение стратиграфии на подтреугольном участке в центре города (рис. 1: 2 ), который А. Хамдани определил как «теменос» (священный участок), по аналогии с соседним Уром, лежащим в 30 км к востоку от Дехайлы (рис. 1: 1 ). Сходство, которое А. Хамдани увидел в градостроительном устройстве обоих поселений, заставило его считать город Телля Дехайлы «альтернативным Уром», куда население Ура могло перейти после его разрушения Самсуилуной в 1740–1738 гг. до н. э., основав здесь, по мнению исследователя, столицу Приморской династии ( Hamdani , 2015). Если это предположение верно, то древнее название города могло быть Эурукуг ( Boivin , 2018).

Данный участок размером около 5,5 га является также и самой высокой территорией телля с характерными высотами современной дневной поверхности более 3 м. Для краткости мы будем называть эту территорию теменосом без особых оговорок. По соображениям гидрографического характера (подробнее см.: Янковский-Дьяконов и др. , 2020. С. 15), центральная часть теменоса могла быть и местом первоначального возникновения поселения.

Очертания сырцовых стен в центральной части Телля Дехайла-1, за редким исключением, не видны. Детали, очевидные на сделанном в апреле 2019 г. ортофотоплане В. В. Новикова, на местности с достаточной определенностью не читаются. С запада на восток на этом участке имеется понижение. Западная часть теменоса, по-видимому, изначально более высокая, сильно разграблена, в настоящий момент она кажется еще выше из-за многочисленных грабительских отвалов.

Было решено использовать для шурфовки юго-западный угол внутренней трапеции теменоса; предполагалось, что это может быть угол внутренней обводной стены.

Для того чтобы найти этот угол или Т-образное примыкание к темной полосе трапеции, мы воспользовались характерным рисунком эрозионных ручьев, которые можно было найти на ортофотоплане и отождествить на местности. На пересечении линий, соединявших истоки эрозионных ручьев с запада и востока от предполагаемого шурфа, и от характерной излучины эрозионного ручья к северу от него, была заложена поисковая траншея № 1 длиной 10 и шириной 1 м.

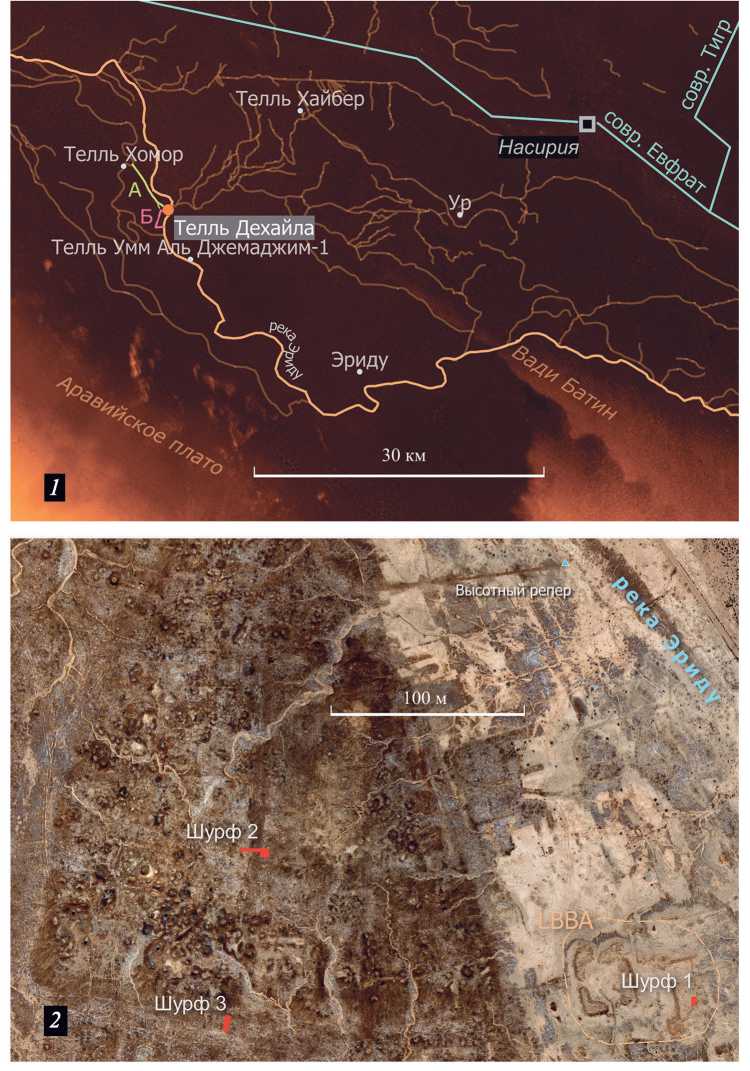

В восточной части траншеи выявлен западный фас массивной стены, сложенной сырцовой кладкой. Для вскрытия восточного фаса этой стены к траншее № 1 был добавлен раскоп площадью 4 × 4 м, который и стал наиболее информативным шурфом сезона 2021 г., под № 2 (рис. 2). Современная дневная поверхность фиксировалась на уровне +3,0…+3,04 м.

Общая ширина сырцовой стены, первоначально вскрытой в траншее № 1 и затем продолжающейся в шурф № 2, составила 3,96 м. Следуя по восточному фасу стены, шурф № 2 был пройден до уровня наносных неантропогенных отложений, которые были обнаружены на уровне +0,46…+0,51 м от нуля памятника (около 2,5 м от современной дневной поверхности).

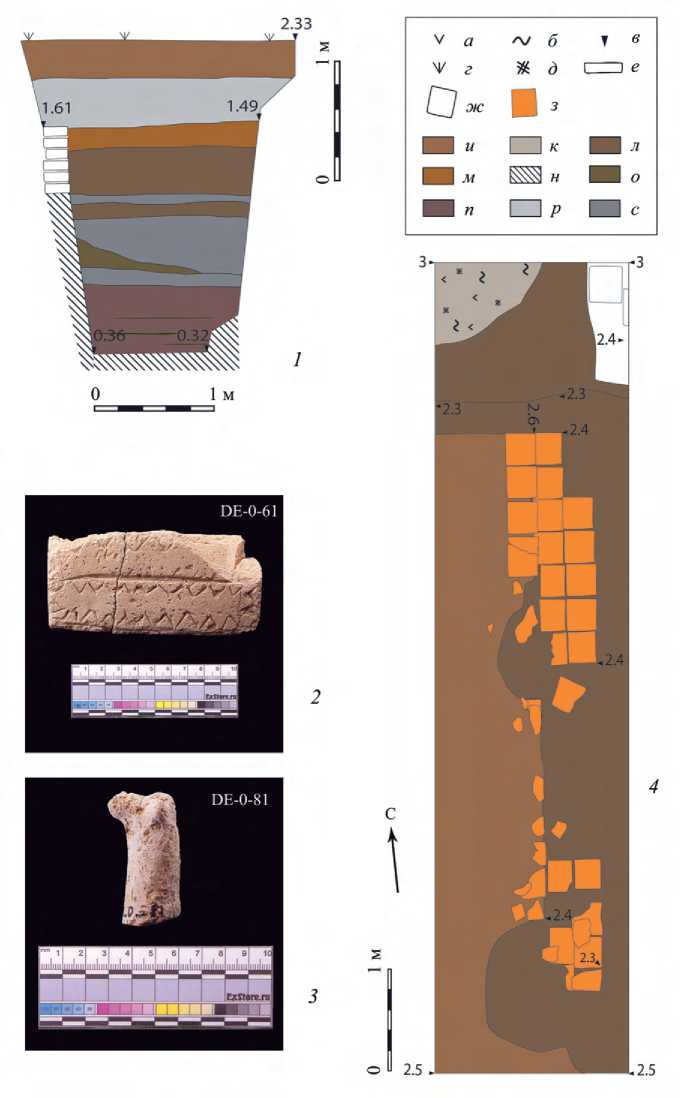

В нижней части шурфа, дополнительно пройденной до отметки -0,08 – -0,14 м для контроля отсутствия антропогенных остатков, зафиксировано двенадцать тонких слоев чередующихся зеленоватых супесей и бурых суглинков.

Этот тип почвы характерен для промоины прируслового вала3, crevasse splay , образовавшейся в результате экстраординарного подъема уровня воды в реке. «Твердый сток» реки, содержание которого особенно значительно в период наводнений, оседает в промоине, создавая новое возвышение над окружающей поймой, что удобно для первоначального строительства поселения на этом месте. Однако те немногие фрагменты керамики, которые удалось найти в нижних слоях шурфа № 2, не дают повода для более ранних датировок, чем старовавилонский период.

Более подробные сведения о керамике Телля Дехайла-1 будут приведены в отдельной публикации.

Самая нижняя конструкция в шурфе № 2 – это основание вышеупомянутой монументальной стены, расположенное на стерильных отложениях и выступающее относительно верхней части стены примерно на 25 см. Это основание, или цоколь, было засыпано если не во время строительства, то во время использования стены по прямому назначению; иными словами, монументальная стена № 1 имела надземную и подземную части.

Верх засыпки, примерно совпадающий с верхним откосом цоколя (на уровне +1,75…+1,85 м), представляет из себя дневную поверхность времени функционирования монументальной стены (№ 1) по своему исходному назначению. Сохранившаяся надземная часть имеет такую же высоту, как и подземная, около 1 м.

В восточной части шурфа № 2 была открыта вымостка из сырцового кирпича (конструкция № 2). Это сооружение на вскрытом участке представлено его западной стеной (или краем) и фрагментом вымостки, сложенной регулярной кладкой из квадратного сырцового кирпича (36 × 36 см), аналогичного тому, из которого сложено тело монументальной стены. Максимальная сохранность

-

3 Прирусловой вал ( levée ) – важнейшее явление месопотамской аллювиальной геоморфологии. Прирусловые валы создаются осаждением нерастворимых частиц во время эпизодов подъема воды; в результате все реки и каналы на аллювии текут несколько выше поймы и имеют прирусловые валы шириной до нескольких километров. Как в древности, так и сейчас жители используют их для гравитационного орошения, прорезая перпендикулярными к течению основного русла каналами. Из-за превышения уровня всей системы над поймой, вода идет по таким каналам самотеком. Однако во время наводнения прирусловой вал может быть прорван; эти прорывы могут иметь большую ширину (сотни метров).

Рис. 2 (с. 48). Телль Дехайла. Шурф № 2

1 – северный профиль; 2 – план. Глубины даны от современной дневной поверхности

Условные обозначения : а – включения угля; б – включения золы; в – сырцовый кирпич; г – отметка глубины от ДП; д – современная дневная поверхность; е – печина; ж – обожженная глина; з – плотный коричневый суглинок; и – зола; к – слой разрушения стен; л – уголь; м – серо-коричневый суглинок; н – не копалось; о – серый суглинок; п – зеленая супесь; р – плотная коричневая глина; с – зеленая супесь со следами намывов; т – коричневый материковый суглинок

кладки конструкции № 2 – около 60 см. Ее основание находится на уровне верхней части цоколя стены № 1 (+1,75…+1,85 м).

Конструкция № 2 была построена в течение периода функционирования стены № 1, причем, судя по стратиграфии накопления слоя между этими архитектурными объектами, время ее сооружения не может быть значительно позже времени постройки монументальной стены № 1.

Западная стена (или край) конструкции № 2 почти параллельна стене № 1 и отстоит от нее примерно на 1,1 м.

На уровне верхнего обреза цоколя стены № 1 находился тонкий золистоугольный слой черного цвета мощностью менее 0,5 см, что может быть предварительно интерпретировано как сгоревшая циновка. Отпечаток подобной тростниковой циновки найден в вышележащих слоях траншеи № 1.

Черный слой сгоревшей поверхности был прослежен по всей вскрытой площади шурфа, с одной стороны он упирался в стену №1, а с другой – уходил под основание конструкции № 2. С этим тонким слоем дневной поверхности времени функционирования стены № 1 было связано скопление керамики. На этом же горизонте, на уровне +1,73…+1,75 м, было зафиксировано скорченное погребение новорожденного. Контуры погребальной ямы не обнаружены. Время этого погребения могло быть близким времени функционирования стены № 1 и раннего этапа жизни конструкции № 2.

Выше сгоревшей циновки находился горизонт разрушения главной монументальной стены и конструкции № 2.

На небольшой высоте над западным краем конструкции № 2 в вышележащем слое находился один из двух очагов – таннур4 № 1, опиравшийся на западный край конструкции № 2. С ним, а также с аналогичным таннуром № 2 на том же уровне в траншее № 1 в 9 м к западу от первого, связаны зольные аккумуляции, выявленные на всей площади шурфа и в той части траншеи, которая не занята монументальной стеной.

Этот второй, западный, таннур расположен в 50 см от западного фаса еще одной стены (№ 3), проходившей к западу параллельно монументальной стене № 1. Все три конструкции – с запада на восток: стены № 3 и 1, а также конструкция № 2 – представляют собой единую систему, выстроенную в одном

-

4 Под «таннуром» («печь» по-арабски) здесь понимается круглая глиняная печь для выпечки хлеба и приготовления пищи, яма, обмазанная глиной (аккадское tinūru ).

Рис. 3 (с. 50). Телль Дехайла

1 – шурф № 1, южный профиль; 2 – глиняная шкатулка DE21-0-61; 3 – фрагмент глиняной фигурки дромадера DE21-0-81; 4 – шурф № 3, план

Условные обозначения: а – включения угля; б – включения золы; в – высота от R0; г – современная дневная поверхность; е, ж – сырцовый кирпич; з – обожженный кирпич; и – плотный коричневый суглинок; к – зола; л – коричневый суглинок, слой разрушения стен; м – то же, но более рыхлый; н – не копалось; о – плотная комковатая коричневая глина; п – коричневый материковый суглинок; р – светло-серая супесь, эоловые отложения; с – серая супесь направлении ~7° относительно истинного севера. Их монументальный стройный характер и хорошее качество кладки, с большой долей вероятности, говорят об общественном, скорее всего – религиозном назначении этих конструкций; иными словами, существует объективная возможность того, что перед нами действительно обводные стены священного участка – теменоса поздней старовавилонской или ранней приморской эпохи.

Основание таннура № 1 (восточного) находится на уровне +2,43…+2,64 м (примерно в 50 см ниже современной дневной поверхности). Западный таннур (№ 2) лежит чуть ниже, на уровне +2,21…+2,28 м, но, без сомнения, в том же слое обживания.

Этот слой, для краткости названный нами «слоем таннуров», принципиально отличается от слоя того времени, когда монументальная система стен использовалась по прямому назначению, и свидетельствует о совершенно другом периоде в жизни поселения Дехайла-1. Факт одновременного функционирования, по меньшей мере, двух очажных конструкций говорит о том, что поселение этого времени могло быть сезонным лагерем, местом пребывания, по крайней мере, нескольких семейных групп.

Таннур № 2 был непосредственно перекрыт еще одной дневной поверхностью, представленной полом жилой конструкции, исследованной на площади 1 × 2,5 м, где обнаружено несколько керамических сосудов in situ . По-видимо-му, конструкция представляла собой легкое жилище типа тростникового дома или палатки кочевников. Никаких следов архитектурных сооружений, связанных с верхними слоями, на вскрытой площади не отмечено. Найденных сосудов для датировки слоя недостаточно; по мнению Д. Кальдербанка, сами сосуды можно отнести к позднему старовавилонскому или приморскому периодам ( Calderbank , 2021а. P. 17).

Среди находок в «слое таннуров» оказались два сильно окисленных железных предмета, скорее всего, наконечники стрел. Находки железных предметов в элитных контекстах здесь возможны не ранее XIII в. до н. э. ( Moorey , 1994. P. 288), а в рядовых – гораздо позднее. Типичных касситских маркеров в керамике шурфа № 2, да и в поверхностном сборе, нет; есть только предположения о возможности касситской датировки некоторых образцов поверхностной керамики и не в районе шурфов. Железные предметы в «слое таннуров» и глубже заставляют, тем самым, думать не о касситской, а о более поздней принадлежности слоя.

Помимо двух описанных шурфов, была предпринята расчистка кладки, которая обнажилась в результате недавних (после 2019 г.) действий грабителей непосредственно под южной границей теменоса, в 90 м к юго-юго-западу от траншеи № 1. В этом месте был заложен шурф № 3 (рис. 3: 4 ) с целью проследить протяженность кладки и, в случае, если грабительские перекопы ушли ниже уровня основания кладки, изучить стратиграфию подстилающих слоев. Поскольку кладка продолжала на теменосе линию сооружений, которые предстояло нащупать в траншее № 1, то первоначально была надежда, что эта кладка как-то связана с объектами, представленными на теменосе темными линиями, идущими под углом около 7°. В том же направлении шли и разграбленная кладка, и траншея для ее расчистки.

Размеры шурфа № 3 составили 8 × 2 м. Ямы перекопов (диаметром 120– 150 см наверху) были прослежены в его северной, центральной и южной частях. Вместе с грунтом грабители вынесли отдельные кирпичи.

В северной части ниже обычного для всего памятника верхнего слоя плотного коричневого суглинка (до 40 см вне пределов стены и до 15 см над стеной) был прослежен слой серо-коричневого суглинка, на котором расчищено пятно угля и фрагментов прокаленной глины, что могло быть выбросом из очага, расположенного к северу и западу от шурфа.

В северо-восточном углу раскопа выявлена вымостка из сырцового кирпича (шириной в пределах раскопа около 40 см, длиной до 115 см, высотой не менее двух кирпичей), идущая в том же направлении 7°.

В центральной части раскопа с севера на юг шла выкладка из обожженного кирпича (32 × 32 × 6 см) в один ряд в ширину. Эти кирпичи аналогичны использованным в Уре для старовавилонских построек (современные раскопки Элизабет Стоун и Вильяма Хаффорда; В. Хаффорд – личное сообщение). Высота выкладки до 25–27 см (4 ряда кирпичей); кладка выполнена в перевязку, прослежена на протяжении 488 см. Северный торец выкладки имел хорошо выраженный фас, южный – упирался в яму перекопа.

С востока к кладке на уровне подошвы нижнего кирпича стены примыкала кирпичная вымостка, сохранившаяся на отдельных участках на ширину в два кирпича. К сожалению, участок южнее был полностью разрушен грабительским перекопом, как и центральная часть вымостки.

Как показали работы на шурфе № 3, грабительские ямы не были впущены ниже уровня стен из обожженного кирпича. Первоначально предполагавшаяся связь с сооружениями, раскрытыми в шурфе № 2, не просматривалась – разве что общая градостроительная: приблизительное совпадение линии выкладки с мысленно продолженной линией монументальной стены теменоса. Было принято решение не продолжать работы на данном участке и законсервировать стену отработанным грунтом. Датирующих предметов обнаружено не было.

Стратифицированные находки из всех шурфов, помимо фрагментов посуды, немногочисленны. К ним относятся уже упомянутые железные предметы, пращевой камень и глиняный токен из того же контекста таннуров. Заметим, что один из железных предметов, более всего похожий на наконечник стрелы (DE21-2-6), обнаружен ниже слоя таннуров, на глубине 80–90 см от основной дневной поверхности, в слое разрушения основной стены.

В этом же слое разрушения, ближе к дневной поверхности времени главной стены (на глубине 1 м от ДП), найдены маленький глиняный токен с прочерченными лучами, отходящими от центра, похожий на клинописный знак DINGIR, и предмет из песчаника, напоминающий палетку для косметики.

Поверхностные индивидуальные находки более примечательны: прежде всего, керамическая шкатулка с орнаментом (DE21-0-61, рис. 3: 2 ), возможно, для косметики, и две фрагментированные глиняные фигурки верблюдов-дромадеров (DE21-0-41, DE21-0-81).

В Месопотамии железного века с начала I тыс. до н. э., несомненно, были известны одомашненные дромадеры; более ранние даты их приручения пока являются дискуссионными. Шумерское слово anše.a.ab.ba, «заморский осел», уже во II тыс. до н. э. использовалось в значении «одомашненный верблюд» (Heide, 2010. P. 348). На одной из фигурок верблюда (DE21-0-81) есть вдавленная линия, которую можно интерпретировать как изображение сбруи (рис. 3: 3).

Находка фигурок верблюдов (может быть, детских игрушек?) на Дехайле заслуживает особого внимания: это первый крупный город «Страны моря» на Месопотамской равнине, который должны были встретить на своем пути кочевники из Аравийской пустыни.

Глиняная шкатулка (DE21-0-61) имеет параллель, хотя и не очень близкую, среди экспонатов нововавилонского зала Иракского национального музея. В отличие от шкатулки Иракского музея, предмет из Дехайлы имеет более грубое оформление и у него отсутствуют ножки.

Другие индивидуальные находки с поверхности, помимо керамики, включают одиночные бусины из сердолика (DE21-0-54, 56), пращевые камни (например, DE21-0-43), две раковины каури (DE21-0-57, DE21-0-89), кремневый наконечник стрелы (DE21-0-88) и токен (DE21-0-53), возможно, для игры. Также был обнаружен обожженный кирпич с процарапанными линиями, наподобие игральной доски.

Важной частью нашей программы на Телле Дехайла является изучение древней гидрографии. Два вопроса из предыдущего сезона перешли в нынешний: 1) соединение гипотетического Хоморского канала с сетью внутренних городских водных коммуникаций и 2) более подробное изучение громадного оборонительного рва, проходящего по южной границе Телля Дехайла-1.

По своему расположению относительно города и реки Эриду Хоморский канал – типичный вспомогательный канал для питания города в эпоху, когда главная река стала заиливаться (рис. 1: 1, А ). Встает вопрос об относительной хронологии этого канала и того района, где в 2020 г. был заложен шурф № 1. Последний, первоначально названный нами «портовым» (по очертанию участков, поросших растительностью, напоминавших гавани, а также в силу непосредственного соседства с рекой), можно также назвать «районом сооружений из крупноформатного обожженного кирпича» (Large Baked Bricks Area, LBBA) (рис. 1: 2 ). Такие кирпичи размером до 65 × 64 см, нехарактерные для старовавилонского строительства, встречаются на Дехайле только в этом районе и только в виде вымосток высотой в один кирпич, которые, очевидно, представляли собой основания сырцовых построек, полностью унесенных эрозией.

Если мы отнесем сооружения, построенные на этих вымостках в непосредственной близости от реки (т. е. как-то связанные с ее течением), к позднему (например, нововавилонскому) периоду, то возникает вопрос: когда же мог функционировать Хоморский канал, в еще более позднюю эпоху? Керамики, которую можно считать нововавилонской, на памятнике вообще немного, в подъемном материале вокруг устья Хоморского канала она пока не зарегистрирована. К концу нововавилонского или ахеменидского периода река Эриду перестала существовать ( Wright , 1981. P. 334–336).

Остается предположить, что Хоморский канал действовал в эпоху основного заселения города, т. е. в старовавилонско-приморскую, а необходимость в нем была обусловлена какими-то особенными обстоятельствами, ограничившими сток реки Эриду.

Участок extra muros при входе Хоморского канала в город, как на ортофотоплане, так и на местности, выглядит как серия темных полос (цвет грунта с повышенным накоплением влаги), возможно, показывающих серию же сменявших друг друга русел канала или какое-то сооружение, связанное с его функционированием. Непосредственно к северу от входа – за городской стеной, возможно, находилась заводь или небольшая гавань шириной 65 м. Место соединения intra muros сильно пострадало от эрозии, что может быть дополнительным доказательством присутствия здесь канала. По опыту исследования гидротехнических сооружений в Уре группой Йорга Фассбиндера ( Parsi et al. , 2019. P. 208), целесообразно провести здесь электротомографию (ERT), прежде чем планировать земляные работы.

Оборонительный ров был открытием сезона 2020 г., о нем не упоминали предыдущие исследователи Дехайлы (рис. 1: 1, Б ). На существование этой, тогда еще не прочитанной на спутниковом снимке, геометрической фигуры впервые указал Мустафа Фадл ( Янковский-Дьяконов и др. , 2020. С. 19. Рис. 12). В 2021 г. мы провели пешую разведку северного звена оборонительного рва; можно предположить, что оборонительное сооружение было ориентировано против неприятеля, приходящего из пустыни, поскольку грунт, вынутый из траншеи, складывали на противоположной (речной) стороне рва. На берегу реки Эриду, внутри периметра рва мы обнаружили небольшой телль площадью около 2 га, расположенный примерно в 300 м к юго-западу от южной границы Дехайлы-1 и незарегистрированный на известных нам картах. На телле были видны несколько грабительских ям и встретились фрагменты керамики, которые можно предположительно отнести к касситскому периоду, но для сколько-нибудь уверенной датировки телля этих фрагментов далеко недостаточно. Поскольку ближайшие зарегистрированные телли относятся к группе Нун (от Нун-1 до Нун-4), мы дали этому небольшому поселению рабочее название Нун-55. Если наша оценка границ телля верна, то на его восточной окраине прямой линией проходит наиболее раннее русло реки (Эриду-1, до начала меандрирования)6. К касситскому и даже к старовавилонскому времени это русло не должно было уже функционировать, но в нем могла быть стоячая вода.

С юга Нун-5 ограничен последней фазой русла реки (Эриду-3), другими словами, это небольшое поселение стояло на той же реке, что и город Дехайлы-1, немного ниже его по течению.

Наличие гидрографического препятствия для развития поселения Нун-5 к востоку в виде остатков русла Эриду-1, при том что само поселение стояло на берегу Эриду-3, позволяет предположить, что вся история меандрирования от Эриду-1 до Эриду-3 могла занять не очень большую часть времени от общего 4000-летнего срока существования реки Эриду.

Общая площадь раскопок 2021 г. на Телле Дехайла-1 составила 58 кв. м. По их результатам можно с уверенностью сказать, что стратифицированные находки фрагментов керамики и монументальные сырцовые стены дают картину крупного городского поселения старовавилонской традиции (в широком смысле); позднее негородское поселение без постоянных построек возникло на руинах старовавилонского города.

Если окажется, что город Телля Дехайла продолжал существовать, а возможно, даже был основан после разгрома Самсуилуной южных городов в конце 1740-х гг. до н. э., т. е. иными словами, если заселение Дехайлы непосредственно примыкает сверху к старовавилонской эпохе (в узком смысле), то заметного отличия датировочных маркеров Дехайлы от старовавилонских мы можем и не увидеть – в отличие от керамики Телля Хайбер, где, по крайней мере, одна фаза заселения относится уже к правлению Айадарагаламы, т. е. к 1600-м гг. до н. э. ( Calderbank , 2021b. P. 78).

Постройка стены теменоса на промоине прируслового вала, наряду с отсутствием во всех предыдущих разведках на Телле Дехайла7 данных о керамике, датируемой ранее периода Исин-Ларса, оставляет мало шансов на обнаружение здесь поселения более раннего, чем вторая четверть II тыс. до н. э., хотя на сравнительно недалеко расположенных теллях группы Хомор (ES36) и Умм Аль-Джемаджим Г. Райт встречал глиняные серпы, давшие ему основание для датировки этих поселений периодом Убейд 4 ( Wright , 1981. P. 324).

Тем самым, имеющиеся данные до сих пор не противоречат гипотезе А. Хамдани, что город Телля Дехайла был создан как убежище для населения Ура после его разрушения Самсуилуной ( Hamdani , 2015) либо с нуля, либо в результате расширения уже существовавшего поселения, возникшего не ранее периода Исин-Ларса.

Самые верхние слои шурфа № 2 свидетельствуют о негородском поселении, вероятно, полукочевом лагере. Эти «слои таннуров» похожи на верхние слои Телля Хайбер, но там с ними связаны находки касситской керамики, в то время как на Дехайле по стратифицированным находкам железных предметов и обломков сосуда in situ , нетипичного для традиции II тыс. до н. э., надо предположить, что лагерь следует датировать уже I тысячелетием.

Примеры керамики I тысячелетия, скорее всего, нововавилонской, встречаются в поверхностных сборах и на других участках телля.

По результатам первых двух сезонов исследования Телля Дехайла-1 представляется вероятным, что город мог пережить военные события 10–12 гг. Самсуи-луны (1740–1738 гг. до н. э.), или даже был выстроен после них, однако все же не пережил всю длительность южномесопотамской деурбанизации, и последующие эпохи унаследовали руины, кладбище, сады к югу от города и полукочевой лагерь на месте исторического центра старовавилонского или приморского города.

Благодарности

Проведение второго сезона РИКЭ стало возможным благодаря финансированию со стороны Фонда развития науки и культуры «Таволга» и НИПИИ ЭТ «Энерготранспроект». Работа по выполнению отчета о втором сезоне для Государственного Совета по древностям и наследию Ирака (ГСДН) была сделана при финансовой поддержке Фонда развития ГМИИ им. А. С. Пушкина.

Мы сердечно признательны руководству ГСДН, его Председателю доктору Лейту Хуссейну, директору Отдела археологических исследований Али Шалга-му, директору Отдела дистанционных исследований и геоинформатики Рияду Хатему, директору Отдела международных связей Луме Джуда, руководителям регионального Инспектората по мухафазе Ди Кар Тахиру Аль-Хоссейни и Амару Раззаку, последовательно занимавшим этот пост во время наших работ.

Официальными представителями иракской стороны в 2021 г. были Амджад Неама, Мустафа Джасим Аль-Хуссини и Фаркад Бакир; первые двое работают с нашей экспедицией начиная с ее самих первых шагов, молодой археолог Фар-кад Бакир присоединился к нам в этом сезоне. Мы сердечно признательны им всем за профессионализм, неравнодушие к родному наследию и товарищескую атмосферу, которую они неизменно поддерживают в нашем коллективе.

Мы всегда помним дружескую помощь доктора Абдуламира Аль-Хамдани, который еще в 2016 г. предложил нам работать на Телле Дехайла. Он сыграл решающую роль в обеспечении доброго приема и юридической возможности для возвращения российских археологов в Ирак, начав свои усилия задолго до того, как стал министром культуры Ирака, и продолжив их во время своей службы министром.

Список литературы Второй сезон российско-иракской экспедиции на Телле Дехайла-1 (2021 г.)

- Янковский-Дьяконов А. И., Кальдербанк Д., Джотери Дж., Новиков В. В., 2020. Результаты пробного сезона российско-иракской экспедиции на телле Дехайла-1 // Восток (Oriens). № 5. С. 9-21.

- Boivin O., 2018. The First Dynasty of the Sealand in Mesopotamia. Berlin: De Gruyter. 293 p.

- Calderbank D., 2021a. Bulk ceramics of 2021 // Iraqi-Russian Multidisciplinary Project Season 2021 [Field Report for the State Board of Antiquities and Heritage of Iraq]. St. Petersburg. P 17-22.

- Calderbank D., 2021b. The Pottery from Tell Khaiber. A Craft Tradition of the First Sealand Dynasty. Archaeology of Ancient Iraq 1. Ludlow: Moonrise Press. 304 p.

- Hamdani A., 2015. Shadow States. The Archaeology of Power in the Marshes of Southern Mesopotamia. PhD Dissertation. New York: Stony Brook University. 273 p.

- Heide M., 2010. The Domestication of the Camel: Biological, Archaeological and Inscriptional Evidence from Mesopotamia, Egypt, Israel and Arabia, and Literary Evidence from the Hebrew Bible // Ugarit-Forschungen.Internationales Jahrbuch fur die Altertumskunde Syrien-Palastinas. Munster. Bd. 42. P 331-384.

- Moorey P., 1994. Ancient Mesopotamian Materials and Industries. The Archaeological Evidence. Oxford: Clarendon Press. 415 p.

- Parsi M., Fassbinder J., Papadopoulos N., Scheiblecker M., Ostner S., 2019. Revealing the Hidden Structure of the Ancient City Ur (Iraq) with Electrical Resistivity Tomography // New Global Perspectives on Archaeological Prospection / Ed. J. Bonsall. Oxford: Archaeopress Publishing. P 206-208.

- Wright H., 1981. The Southern Margins of Sumer. An Archaeological Survey of Areas of Eridu and Ur // Adams R. M. Heartland of Cities. Chicago: University of Chicago Press. P 295-362.