Вторые Фортунатовские чтения в Карелии

Автор: Олег Викторович Никитин, Наталья Викторовна Патроева

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Научная жизнь

Статья в выпуске: 9 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Представлен отчет о всероссийской с международным участием конференции «Вторые Фортунатовские чтения в Карелии», проходившей в Петрозаводском государственном университете 3–4 июня 2021 г. Отмечается, что имя Ф. Ф. Фортунатова является знаковым в истории мирового языкознания для понимания развития научной теории и методологии в лингвистике. Ученый заложил основы современной грамматической теории, дал оценку спорным процессам в области истории и акцентологии славянских и балтийских языков, способствовал становлению новых лингвистических течений. Говорится, что Фортунатовская школа в конце XIX в. вышла за географические границы России и стала известна за рубежом как одно из самых передовых научных направлений. Приводится краткое описание программы и представленных докладов, освещавших проблемы исторической и диахронической лингвистики в русле сравнительного и типологического языкознания, методики обучения языку, синтаксиса, диалектологии, теории коммуникации, лингвокультурологии, поэтики. Особое внимание обращается на актуальность в современном языкознании заложенных академиком Ф. Ф. Фортунатовым и его школой идей. Проводятся параллели со смежными гуманитарными дисциплинами.

Фортунатовская школа, научная традиция, историография лингвистики, синтаксис, типология и история языков, лингвокультурология

Короткий адрес: https://sciup.org/147234690

IDR: 147234690 | УДК: 81-11 | DOI: 10.25205/1818-7919-2021-20-9-117-121

Текст научной статьи Вторые Фортунатовские чтения в Карелии

Nikitin O. V., Patroeva N. V. Second Fortunatov Readings in Karelia. Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2021, vol. 20, no. 9: Philology, pp. 117–121. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2021-20-9-117-121

3–4 июня 2021 г. в Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) состоялись «Вторые Фортунатовские чтения в Карелии» – всероссийская (с международным участием) научная конференция, собравшая видных ученых разных школ и направлений в языкознании, вузовских педагогов и академических исследователей, для которых проблемы историографии филологической науки и ее рецепция в современных условиях стали предметом обсуждения на этом форуме. География участников была довольна широка: от Новосибирска, Томска и Перми до Чебоксар, Ростова-на-Дону, Пятигорска, Самарской области, Смоленска, Вологды и других региональных университетских центров. Иностранная часть конференции представлена докладчиками из Падуанского университета (Италия), Ошского государственного университета (Киргизская Республика), Международного научно-образовательного комплекса «Лицей Ширакапи» г. Еревана (Республика Армения), Андижанского государственного университета и Института узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук Республики Узбекистан. По понятным обстоятельствам встречи и дискуссии проходили в онлайн-формате на платформе Zoom, что не помешало участникам чувствовать себя полноценными «походниками» и погрузиться в летопись фортунатовского быта, увидеть исторические места, связанные с жизнью и деятельностью замечательного ученого, ознакомиться с его первыми лингвистическими опытами.

Организаторами конференции выступили Петрозаводский государственный университет, Институт русского языка имени В. В. Виноградова РАН, Институт лингвистических исследований РАН, Санкт-Петербургский государственный университет, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Вологодский государственный университет.

В программный комитет Чтений вошли академик В. М. Алпатов, члены-корреспонденты РАН С. А. Мызников и Ф. Б. Успенский, а также ученые из Донецка, Костромы, Москвы, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Тарту – доктора филологических наук, профессора А. Д. Дуличенко, Н. С. Ганцовская, К. Г. Красухин, С. А. Крылов, И. Г. Милославский, О. В. Никитин, Т. В. Пентковская, О. Г. Ревзина, Г. В. Судаков, В. И. Теркулов, Н. В. Уфимцева, Л. Л. Шестакова, Т. В. Шмелева.

Организационный комитет конференции составили преподаватели и сотрудники ПетрГУ, выступившего инициатором проведения столь представительного форума: Н. В. Патроева (председатель), А. А. Лебедев, З. И. Минеева, В. А. Новоселова, Т. В. Пашкова, А. В. Рожкова, Н. С. Шубина.

На утреннем пленарном заседании «Научное наследие Ф. Ф. Фортунатова и актуальные проблемы современного языкознания» прозвучали доклады, объединившие проблемы диахронической лингвистики и современные дискуссионные вопросы языковедческой теории и практики XXI в. О. В. Никитин (Москва) представил неизвестные документы о жизни Ф. Ф. Фортунатова в Вологде и Петрозаводске, рассказал о новых архивных находках и публикациях по истории лингвистики Т. П. Лённгрен (Тромсё, Норвегия), открывшей ученому сообществу переписку норвежского слависта Олафа Брока с его русским учителем Ф. Ф. Фортунатовым, показал языковую личность академика по материалам неизданных фондов. В. М. Алпатов (Москва) обратился к анализу значения Фортунатовской школы в языкознании, охарактеризовал ее основные достижения, дал оценку деятельности наиболее видных учеников академика, составивших костяк «отцов и детей» этой школы в XX в. С. А. Крылов (Москва) остановился на обзоре и комментировании проблемных вопросов теории грамматики, впервые обоснованных Ф. Ф. Фортунатовым, и рассказал о судьбе этих идей в отечественном языкознании XX столетия. О. А. Волошина (Москва) связала деятельность главы Московской лингвистической школы с новыми явлениями в культурном поле языка, обозначившимися в самом начале космического века, и справедливо назвала Ф. Ф. Фортунатова «предтечей структурализма». М. Ю. Федосюк (Москва) поделился рассуждениями на тему «Соблюдаем ли мы фортунатовскую установку на создание точных научных определений?».

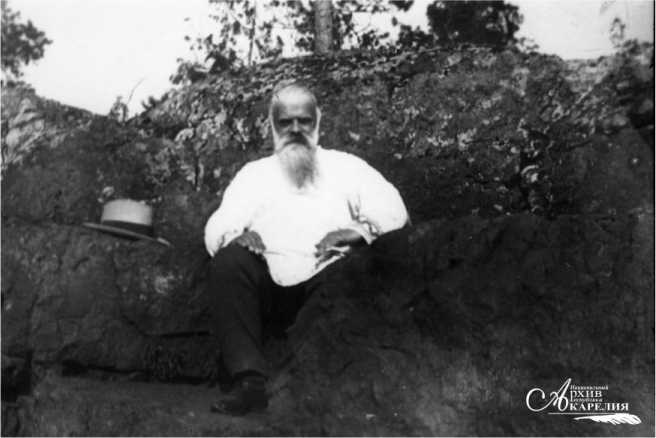

Ф. Ф. Фортунатов в окрестностях деревни Косалма. Фото 1913 г. Национальный архив Республики Карелия. Фотодокументы, № 0-7986 F. F. Fortunatov in the vicinity of the village of Kosalma (1913).

National Archive of the Republic of Karelia. Doc. № 0-7986

После перерыва на дневном заседании прозвучали доклады Е. М. Лазуткиной (Москва) «Языковая универсалия “фразеологизация” в свете учения Ф. Ф. Фортунатова о грамматической форме», К. Г. Красухина (Москва) «Балто-славянская глагольная диатеза в свете учения Г. К. Ульянова и Ф. Ф. Фортунатова», В. С. Храковского (Санкт-Петербург) «О соотношении причинных и каузативных конструкций», Н. В. Патроевой (Петрозаводск) «К вопросу о системе синтаксических категорий в русском языке: типология в синхронном и диахроническом аспектах», Н. В. Уфимцевой (Москва) «Типология языковых картин мира», В. Г. Вовиной (Санкт-Петербург) «А. А. Шахматов и Н. Н. Виноградов: по материалам писем Н. Н. Виноградова».

Далее работа конференции проходила по следующим секциям: «Орфоэпия, словообразование и морфология: проблемы и перспективы изучения, новейшие тенденции в русской речи» и «Методика обучению языку». Выступавшие 3 июня на секционных заседаниях отмечали актуальность вопросов изучения орфоэпической нормы и узуса (Е. К. Скачедубова, Москва), особенностей современного произношения групп согласных -ркс-, -нкт- (А. Е. Жу- равлева, Москва), суффиксальных дериватов, мотивированных зоотропами (З. И. Минеева, Петрозаводск). Докладчики осветили проблемы исследования актантной грамматики русского языка (Л. И. Богданова, Москва) и категории вида в неофициальной антропонимии (Л. А. Климкова, Нижний Новгород / Арзамас), а также обсудили специфику функционирования причастий в составе универбализационных композитов (Л. А. Соснина, Донецк), основные принципы составления толкового словаря аббревиатур (В. И. Теркулов, Донецк), способы реализации категории рода некоторых оценочных существительных в современной речи (Е. М. Мельникова, Ярославль) и особенности употребления родительного падежа при имперфектных глаголах в русском языке» (О. Ю. Чуйкова, Санкт-Петербург).

На секции «Методика обучения языку» наиболее актуальными для дискуссии оказались проблемы рецепции идей Ф. Ф. Фортунатова в средней школе (Л. Б. Парубченко, Барнаул) и вузе (И. Н. Политова, Коломна), вопросы преподавания русского языка и культуры речи в аспекте лингвистической безопасности (Л. А. Сомова, Т. И. Мартынова, Тольятти), а также современные переводоведческие методики (С. Н. Пономарева, Москва; И. А. Басова, Москва; Е. В. Лигновская, Кострома) и др.

Следующий день конференции открыли пленарные доклады известных историков языка и компаративистов, посвященные разным аспектам исследования культуры текста и его реалий с точки зрения исторической ономастики в «Завещании Семена Гордого» 1353 г. (Ф. Б. Успенский, Москва), изучения ветхозаветных маргиналий в Московской Библии 1663 г. (Т. В. Пентковская, Москва). Е. В. Генералова (Санкт-Петербург) провела анализ европеизмов в старорусском языке, а О. Г. Ревзина (Москва) поделилась наблюдениями о развитии русского литературного языка в исторические эпохи XVIII–XX вв. Заседание продолжили доклады В. И. Чуглова (Вологда) «Вклад научного наследия Ф. Ф. Фортунатова в изучение частиц и нечленимых предложений», И. Г. Милославского (Москва) «О преодолении разночтений в осмыслении основных понятий морфемики и словообразования русского языка», Ю. П. Князева (Великий Новгород) «Русские возвратные глаголы в их отношении к переходности / непереходности».

Секционная проблематика второго дня Чтений отражала не только идеи Московской лингвистической школы времени Ф. Ф. Фортунатова, но и их дальнейшее развитие в науке XX– XXI вв. В дискуссиях были затронуты как синхронические подходы к изучению языковых явлений, так и диахронические. Участники конференции обсудили также актуальные проблемы синтаксиса, типологической лингвистики, истории русского литературного языка, лексикографии, диалектологии, лингвокультурологии и поэтики. В рамках хроники нет возможности представить все заявленные в программе и прозвучавшие 4 июня на конференции доклады. Отметим, на наш взгляд, те, которые могут быть интересны широкому кругу научных работников и филологов-практиков.

В секции «Синтаксис русского языка»: Н. С. Ганцовская (Кострома) в сотворчестве с аспиранткой Цинь Лидун (Китайская Народная Республика) озвучила опыт исследования гипотаксиса текстов русской классической литературы в свете представителей Фортунатовской школы Л. А. Булаховского и А. Б. Шапиро; С. Л. Михеева (Чебоксары) рассмотрела имя прилагательное в функционально-семантическом поле обусловленности.

В секции «Сравнительное и типологическое языкознание»: Ю. А. Дубровский и Т. Б. За-граевская (Пятигорск) проанализировали эволюцию функциональности двоеточия и тире в англо- и русскоязычной лингвокультурах; О. В. Трофимова (Тюмень) изучила отглагольные существительные на - nie в польском оригинале и особенности их перевода на русский язык; О. С. Ильченко (Санкт-Петербург) говорила о повышении эффективности усвоения семантических структур английского языка на основе когнитивного подхода; Т. В. Пашкова (Петрозаводск) проанализировала компоненты nena и muahine в народных наименованиях заболеваний в карельском языке.

В секции «Эволюция славянских языков и история русского литературного языка» хотелось бы отметить выступления М. Биазио (Италия) на тему «“Презентативные” наречия и выбор падежа (по материалу русского, сербскохорватского и польского языков)», Н. А. Тупиковой (Волгоград) «Категория ин-персональности русского глагола и ее выражение в древнерусских текстах», Г. В. Судакова (Вологда) «Кто и когда написал “Повесть о Фроле Скобееве”: анализ языка», С. В. Русановой (Новосибирск) «Язык региональных документов XVIII века через призму законодательных актов эпохи», М. В. Серебряк (Луганск) «Символика животного мира в оппозиции «ленивый» – «трудолюбивый» человек в славянской фразеологии (на материале русского, украинского и польского языков)».

В секции «Диалектология и ареальная лингвистика» были представлены доклады и сообщения, анализирующие правила речевого поведения диалектной языковой личности (Е. В. Иванцова, Томск), феномен субъекта действия в диалектной речи (на материале архангельских говоров) (В. А. Закревская, Тюмень), категорию вежливости в коммуникативной практике вологодской глубинки (Л. Ю. Зорина, Вологда), фонетические диалектизмы в костромских говорах (Г. Д. Неганова, Кострома) и др.

В секции «Проблемы лексикологии и лексикографии» участники конференции обсуждали вопросы поиска форм словарного представления авторских новообразований (Л. Л. Шестакова, Москва), «Материалы к Российской грамматике» М. В. Ломоносова как объект лексикографического описания (С. С. Волков, Санкт-Петербург) и другие проблемы.

В секции «Теория коммуникации. Медиалингвистика. Лингвокультурология» прозвучали доклады Н. В. Халиковой (Мытищи) «Фразеологическая образность в научном дискурсе лингвистов первой половины ХХ века», О. И. Северской (Москва) и Л. В. Селезневой (Санкт-Петербург) «Пунктуация деловая и… цифровая: о знаках препинания в современной бизнес-коммуникации», А. А. Малышева (Санкт-Петербург) «Речевая репрезентация бунтовщиков в петровских “Ведомостях” (1703–1727)», В. А. Новоселовой (Петрозаводск) «Образные сравнения как экспрессемы в медиатекстах телепрограммы “Вести недели с Дмитрием Киселевым”», М. К. Сабировой (Ташкент, Республика Узбекистан) «Функционально жанровые свойства медиатекстов на узбекском языке» и др.

В секции «Лингвопоэтика» нам особенно интересными показались темы, связанные с изучением лингвостилистических особенностей женской прозы (М. О. Жданова, Луганск), произведений Ф. М. Достоевского (А. А. Лебедев, Петрозаводск), ненормативных форм числа анумеральных существительных singularia tantum в поэтическом идиолекте М. Цветаевой (А. А. Козакова, Ростов-на-Дону), русского стиха в кругу славянских, германских, романских и других языков (Ю. Б. Орлицкий, Москва) и др.

По материалам «Вторых Фортунатовских чтений в Карелии» будет подготовлен сборник научных трудов. Отдельные доклады публикуются в «Ученых записках Петрозаводского государственного университета».