Введение. О В. В. Седове и его научном наследии

Автор: Лопатин Н.В., Родинкова В.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Конференция памяти В.В. Седова (Москва, 2014 г.)

Статья в выпуске: 240, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328224

IDR: 14328224

Текст статьи Введение. О В. В. Седове и его научном наследии

КОНФЕРЕНЦИЯ ПАМЯТИ В. В. СЕДОВА (МОСКВА, 2014 Г.)

Н. В. Лопатин, В. Е. Родинкова

ВВЕДЕНИЕ.

О В. В. СЕДОВЕ И ЕГО НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ

21 ноября 2014 г. исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося российского археолога академика Валентина Васильевича Седова (1924–2004). К этой дате была приурочена конференция «Восточная Европа в раннем Средневековье», состоявшаяся 18–19 ноября 2014 г. в Институте археологии РАН, с которым связана вся трудовая биография В. В. Седова, ученого-энциклопедиста, свободно оперировавшего крупными массивами не только археологических, но и исторических, лингвистических, антропологических данных, обладавшего взвешенным исследовательским подходом и умением создавать синтетические обобщающие концепции.

Спектр проблем, к изучению которых обращался В. В. Седов, чрезвычайно широк: этногенез и ранняя история славян, этническая история балтов и финно-угров, славяно-балто-финские взаимодействия, археология городов и сельских поселений, становление государственности, язычество и распространение христианства в Восточной Европе. Талантливый археолог-практик, В. В. Седов уделял большое внимание развитию методики полевых работ; много времени и сил он отдавал и научно-организационной деятельности. Разноплановость его интересов обусловила широту тематического охвата конференции, доклады на которой представили ученики и коллеги Валентина Васильевича. Всего в мероприятии приняли участие более 70 человек из различных организаций Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Ижевска, Йошкар-Олы, Минска и Гёттингена.

Открывая конференцию, директор Института археологии РАН академик Н. А. Макаров сказал, что В. В. Седов – это целая эпоха в отечественной археологической и, шире, гуманитарной науке. Его роль в создании современной концепции исторического развития Восточной Европы очевидна. Не подлежит сомнению также его вклад в дело сохранения культурного наследия нашей страны и разработку нормативно-правовой базы археологических исследований. Невозможно переоценить значение деятельности В. В. Седова, направленной на консолидацию науки, в 1990-е гг.: во многом благодаря его усилиям российская археология в эпоху всеобщей децентрализации сохранила свои позиции, в том числе единую систему контроля над полевыми работами, что чрезвычайно важно с точки зрения сохранения и защиты памятников.

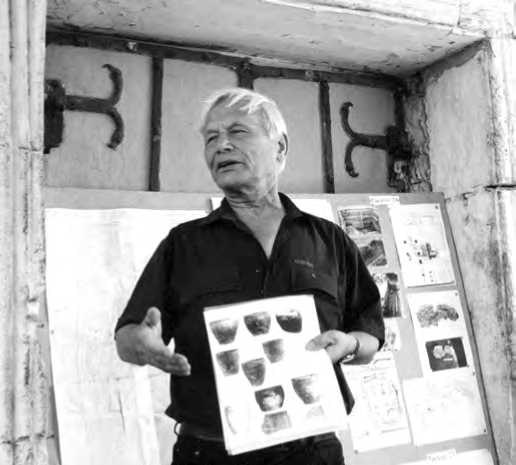

Серия докладов была посвящена различным аспектам научной биографии В. В. Седова. Ее основные вехи были освещены В. Е. Родинковой (ИА РАН, Москва). На фотографиях из архивов семьи Седовых, друзей, коллег, учеников, участников экспедиций разных лет перед собравшимися предстал не только выдающийся ученый, одна из ключевых фигур советской, российской и европейской средневековой археологии, но и жизнелюбивый, обаятельный и очень харизматичный человек. В. Е. Родинкова осветила этапы становления В. В. Седова как исследователя, кратко охарактеризовала основные направления его научной и научно-организационной деятельности, в том числе на международном уровне.

В. В. Седов на полевом семинаре в Старой Рязани.

2002 г.

Н. В. Лопатин подробно рассказал об изборском периоде биографии В. В. Седова. Обращение исследователя к раскопкам Изборского городища в период расцвета научной деятельности можно считать закономерным, поскольку интерес к древностям Северо-Запада Русской равнины проявился уже в его самых первых научных работах.

Всего за 21 сезон раскопок на Городище была изучена площадь более 6 000 м2, в том числе почти полностью раскопана площадка, отдельными траншеями и раскопами исследованы оборонительные сооружения и склоны. Было выяснено, что ранний горизонт культурного слоя, хотя и сильно поврежден последующей строительной деятельностью, соответствует значительному периоду истории памятника в догородской период. Началось осмысление глубоких корней культуры раннего Изборска, их связей с культурами ранних славян. В 1974 г. были открыты остатки каменной крепостной стены, что явилось принципиально новой информацией об укреплениях Изборска. Одновременно с каменными укреплениями изучались следы деревянной стены, которые постепенно сложились в плане в замкнутый контур отдельного укрепления, выделявшего мысовую часть города. Автор раскопок датировал это сооружение X в., определял его как детинец и сформулировал концепцию о превращении Изборска в это время в полноценный город с трехчастной структурой (детинец, окольный город, неукрепленный посад).

Важным аспектом изучения памятника было его место в этнокультурной истории Северо-Запада Руси. На основании изучения лепной керамики, следов домостроительства, металлических женских украшений В. В. Седов пришел к выводу о славянской (кривичской) этнической основе населения и большой роли финно-угорского и балтского элементов уже на ранней стадии истории поселения. В то же время он указал на незначительность следов присутствия скандинавов, что не подтвердило летописную версию о княжении в Изборске Трувора.

Всестороннее изучение остатков материальной культуры привело В. В. Седова к выводам о непрерывном развитии поселения на Труворовом городище. Полиэтничный характер населения, следы ремесел, торговли и престижной воинской культуры, наличие оборонительных сооружений – укрепленного каменной кладкой вала и рва, уличной застройки и «вечевой» площади – говорят о том, что в VIII–X вв. поселение являлось протогородом – административноремесленным центром округи.

Исследование Изборска стало важным звеном в обосновании В. В. Седовым концепции формирования древнейших русских городов на основе племенных центров догосударственной поры.

Список публикаций В. В. Седова об Изборске можно разделить на две части, разделенные временным ослаблением внимания автора к этой теме в 1994–1998 гг. Перерыв был обусловлен, с одной стороны, завершением раскопок Городища и полевой деятельности В. В. Седова в целом, с другой – напряженной научной и научно-организационной работой тех лет. Главными ее направлениями были: подготовка и издание пяти монографий о ранних славянах и древнерусской народности; руководство (с 1988 г.) Отделом полевых исследований ИА; организация VI международного конгресса славянской археологии (Новгород, 1996) и издание его трудов в пяти томах.

Тем не менее Валентин Васильевич никогда не оставлял плана монографического обобщения материалов Изборского городища. С 2000 г. он вплотную приступил к этой работе при поддержке гранта РГНФ. Параллельно с новым обращением к коллекциям велся поиск наиболее правильных интерпретаций ряда спорных проблем истории Изборска. Смерть прервала работу автора над книгой «Изборск в раннем Средневековье» на заключительной стадии, и она была издана в 2007 г. Исследование изборской проблематики продолжается учениками В. В. Седова, и две работы этого направления представлены в нижеследующей подборке.

П. Г. Гайдуков (ИА РАН, Москва) в докладе «В. В. Седов и Новгородская археологическая экспедиция» специально остановился на самых первых шагах Седова в науке. Именно в Новгороде в рамках студенческой практики летом 1947 г. археолог Седов провел первый из почти сорока своих полевых сезонов. На «новгородский» этап приходится и начало его самостоятельных раскопок – в Перы-ни. Большой интерес слушателей вызвали архивные документы, в частности, характеристика, полученная В. В. Седовым по окончании МГУ, в которой ярко отражены основные черты его личности. Параллельно с анализом ранних этапов творческой биографии В. В. Седова П. Г. Гайдуков на примере работ в Новгороде нарисовал масштабную картину послевоенной советской археологии.

В историографическом ключе был выдержан и доклад А. А. Егорейченко (БГУ, Минск) « Вклад В. В. Седова в изучение археологии железного века Беларуси». Внимание, которое уделял В. В. Седов этим древностям, общеизвестно. Докладчик охарактеризовал основные положения и выводы его исследований, касающиеся белорусских материалов, подчеркнув, что многие из них актуальны по сей день. Особо было отмечено активное личное участие В. В. Седова в развитии белорусской археологической науки.

В докладе И. К. Лабутиной и Е. А. Яковлевой (Государственный комитет Псковской области по охране объектов культурного наследия, Псков) « Псковские страницы жизни и научного творчества В. В. Седова» его деятельность на Псковской земле была рассмотрена в рамках нескольких этапов и направлений: раскопки и разведки в Себежском Поозерье; исследования в Изборске и его округе; организация и руководство объединенной Псковской археологической экспедицией; создание и руководство семинаром «Археология и история Пскова и Псковской земли». Высоко были оценены просветительская деятельность Валентина Васильевича и его педагогический талант. По мнению авторов доклада, успешная работа органов охраны памятников Пскова и Псковской области сегодня в значительной степени обусловлена тем, что многие их руководители и сотрудники прошли школу экспедиций В. В. Седова.

В первый же день работы конференции прозвучали доклады А. П. Бужило-вой , Й. Шнеевайсса , Т. Ю. Закуриной , Н. В. Лопатина и Б. Н. Харлашова , публикуемые ниже.

Второй день был посвящен анализу конкретных проблем и материалов, входивших в сферу научных интересов В. В. Седова. Он начался с докладов Е. Р. Михайловой и И. В. Ислановой , осветивших две важнейшие для В. В. Седова темы – длинных курганов и сопок. Их тексты также публикуются.

О. М. Олейников (ИА РАН, Москва) в докладе «Смоленск – главный город кривичей» рассмотрел историко-географические предпосылки возникновения Смоленска и Гнёздова. По его мнению, Смоленск в VIII–IX вв. был крупным кривичским центром, состоявшим из нескольких поселений с усадебной застройкой, которые контролировали переправу через Днепр. Функционирование Гнёздовского комплекса началось позднее, при формировании пути «из варяг в греки». Этот памятник интерпретируется как полиэтничное военизированное аграрно-торгово-ремесленное поселение, где присутствовали представители княжеской администрации, распространявшие власть киевских князей на кривичские территории.

Новые данные к изучению этнической истории славян и их соседей представил А. М. Обломский (ИА РАН, Москва) в докладе «Этнокультурная ситуация в Верхнем Подонье в VI–VII вв.». Он ознакомил аудиторию с результатами недавних исследований, в том числе собственных разведок и раскопок в верхнем и среднем течении р. Воронеж. По его мнению, поречье р. Воронеж в третьей четверти I тыс. н. э. представляло собой зону колонизации. Сюда были направлены минимум три потока заселения: два славянских и один финский (отражены, соответственно, материалами колочинский, пеньковской и рязано-окской культур).

В докладе «Новые исследования Тимерёва» были представлены результаты работ, проводившихся С. Д. Захаровым (ИА РАН, Москва) и С. С. Зозулей (ГИМ, Москва) в 2012–2014 гг. Скрупулезный анализ архивных и литературных материалов, включая данные аэрофотосъемки 1942 г., и возобновление полевых изысканий позволили уточнить границы и топографические особенности, характер слоя Тимерёвского археологического комплекса, дополнить представления о материальной культуре местного населения. Большой интерес вызвали предложенные авторами доклада приемы полевых исследований, в частности, попытка формализовать признаки, определяющие наличие культурного слоя, путем использования статистических данных или введения шкалы визуальной оценки его цвета.

Н. И. Шутова (УИИЯЛ УрО РАН, Ижевск) в докладе «Состояние изучения священных мест в Приуралье и Среднем Поволжье» затронула такую неоднозначную тему, как культовые объекты, проблемы их выявления и изучения. Она рассказала о святилищах, жертвенных местах, писаницах и других культовых памятниках VI–XIV вв. Камско-Вятского региона, Среднего и Северного Урала, поречья р. Чусовой и о. Вайгач. По данным Н. И. Шутовой, на некоторых капищах совершение обрядов продолжается по сей день, но, по ее мнению, речь здесь идет не о религиозной практике, а о возвращении к традициям предков.

В носившем преимущественно методический характер докладе Н. А. Кренке и И. Н. Ершова (ИА РАН, Москва) «Древнерусские селища в бассейне Моск-вы-реки» поселения были рассмотрены как археологический источник. Авторы доклада изложили свой взгляд на особенности формирования культурного слоя и факторы, влияющие на процесс археологизации объектов, и сделали вывод и существовании на территории Москворечья гораздо более сложной, чем предполагалось ранее, системы освоения пространства.

В нижеследующей подборке публикуется другая статья коллектива авторов под руководством Н. А. Кренке . Она также связана с кругом проблем ранней истории древнерусских городов, разрабатывавшихся В. В. Седовым. Тексты докладов В. Е. Родинковой , А. Е. Леонтьева , Т. Б. Никитиной в полном виде также помещены в данном выпуске журнала.

Завершила конференцию продолжительная дискуссия, основными темами которой стали проблема этносов и этничности в археологии, различные методические аспекты полевых исследований. Выступавшие отмечали, что многие положения и тезисы, высказанные В. В. Седовым, в том числе и дискуссионные, сохраняют актуальность даже на фоне заметного увеличения количества материала и развития, которое получили соответствующие направления археологической науки в последние десятилетия. Насущной необходимостью сегодня, по мнению ряда участников обсуждения, является оформление современной концепции происхождения и ранней истории славян, в которой следовало бы отразить как наследие классиков науки, в том числе В. В. Седова, так и новейшие достижения археологической славистики.

Н. В. Лопатин , В. Е. Родинкова