Введение в научную программу исследований фундаментальных свойств времени-пространства на примере феномена Итигэлова

Автор: Большаков Борис Евгеньевич

Статья в выпуске: 2 (13), 2014 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена рассмотрению научных подходов к исследованию фундаментальных свойств Пространства-Времени на примере феномена Итигэлова. Приводятся философские основания этих подходов, излагаются основы системы универсальных пространственно-временных (LT) величин. Предлагается научная программа исследования феномена Итигэлова.

Пространство-время, законы природы, lt-система бартини-кузнецова, lt-язык, феномен итигэлова, связь и соотношение телесного и бестелесного, диалектический принцип движения, измерение как первый принцип науки

Короткий адрес: https://sciup.org/14123146

IDR: 14123146 | УДК: 53.02,

Текст научной статьи Введение в научную программу исследований фундаментальных свойств времени-пространства на примере феномена Итигэлова

1852-1927

Феномен Хамбо-ламы Итигэлова не имеет аналогов в истории человечества. Впервые в истории государственной судебно-медицинской экспертизы официально зарегистрирован факт сохранения свойств живого организма через 75 лет после его погребения.

Перед уходом в 1927 г. Хамбо-лама Итигэлов оставил своим ученикам завещание и попросил поднять его через 75 лет, чтобы убедиться в том, что его физическое тело соответствует параметрам живого организма. Этим своим намеренно осуществленным деянием Хамбо-лама Итигэлов приоткрыл дверь в безграничные возможности человека.

Феномен Хамбо-ламы Итигэлова — явление общемирового значения. Поток людей, желающих так или иначе приобщиться, посетить его самого и места, связанные с его жизнью и деятельностью, нарастает с каждым днем. Количество людей, посетивших Хамбо-ламу Итигэлова, уже превысило миллион человек. Сложилась тенденция к мировому паломничеству. В то же время феномен Итигэлова поставил перед мировой общественностью и наукой множество вопросов, ответы на которые до сих пор противоречивы. Одни считают, что Итигэлов находится в неизвестном ранее состоянии физической смерти. Другие — что бессмертен только его дух. Но и те, и другие не могут объяснить феномен Итигэлова с позиции современного научного знания о законах природы, основанного на фундаментальных свойствах Времени-Пространства.

Предыстория вопроса1

Летом 2005 года я был на Байкале и в течение пяти дней выполнил несколько заданий. Во-первых, я выступил на конференции ЮНЕСКО с докладом, который был представлен от Российской академии естественных наук и подготовлен совместно с ректором нашего университета О.Л. Кузнецовым, на тему «Научные основы проектирования устойчивого развития в системе природа – общество – человек». Во-вторых, как зав. кафедрой устойчивого инновационного развития, я представлял еще один доклад, который назывался «Страна вчера, сегодня, завтра: безопасность и устойчивое развитие». И третья задача: Янжима Васильева2 — директор института Итигэлова — предложила мне высказать свою точку зрения. О феномене Итигэлова3 в последнее время говорят и пишут очень много. Для понимания и оценки нынешнего состояния Итигэлова чрезвычайно важно, что он ушел в мир иной при выполнении определенных ритуальных действий: собрав своих близких учеников, он сел в позу лотоса и попросил их исполнять буддийскую молитву любви «Благопожелание уходящему». Ученики удивились, что должны читать эту молитву живому человеку. Тогда Итигэлов прочитал молитву сам. А перед этим он оставил своим ученикам завещание, в котором попросил поместить его в саркофаг (бумхан), захоронить на глубине 2,5 метра и поднять через 75 лет, чтобы убедиться, что он жив.

В сентябре 2002 года состоялось вскрытие саркофага, в котором находился Итигэлов, в присутствии руководства Буддийской традиционной сангхи России и медицинских экспертов. Всеобщее удивление вызвала прекрасная сохранность тела вопреки времени и необратимости физического распада. Итигэлов по-прежнему сидел в той же самой позе лотоса. Он был не просто внешне узнаваем, но у него были обнаружены все признаки физически живого тела: мягкая кожа без каких-либо признаков гниения, сохранились на месте нос, уши, закрытые глаза, пальцы рук и так далее. Я не знаю ни одного подобного, официально зарегистрированного каким-либо современным государством, факта не только в истории буддизма, но и в истории человечества вообще.

После вскрытия саркофага Хамбо-ламу перевезли в Иволгинский дацан; шли дни, месяцы и годы, а его тело оставалось нетленным. После долгих раздумий нынешний глава буддистов России решил дать возможность исследовать тело Итигэлова ученым.

Осмотр производили под руководством заведующего отделом идентификации личности Российского бюро судмедэкпертизы, профессора Виктора Звягина. Полученные результаты ошеломили эксперта: спектральный анализ не выявил в органических тканях тела ничего такого, что отличало бы их от тканей живого человека4. Кроме официальной судебномедицинской экспертизы во главе с профессором Звягиным, приезжало в дацан много других экспертов из разных стран, всякий раз проводились различные анализы5, но все приходили к выводу: тело Итигэлова не отличается по параметрам от тела живого организма. Практически все эксперты сходятся на том, что состояние, в котором находится Итигэлов, не относится ни к одному из трех обычно называемых состояний после физической смерти. Здесь следует отметить, что физическая смерть определяется неспособностью организма производить внешнюю работу, то есть организм не в состоянии тратить и получать внешние энергопотоки. Принято считать, что существует три состояния сохранения тела после физической смерти: 1. мумификация; 2. состояние торфяного дубления, когда тело лишается жидкости; 3. превращение в жировоск в результате омыления. Феномен Итигэлова называют

«четвертым состоянием физической смерти». Собственно, один из вопросов, на который мне предстояло ответить, как раз и заключался в том, чтобы определить состояние Итигэлова. Но для этого надо было ответить еще на два дополнительных вопроса. Когда Итигэлова подняли, председатель комиссии Звягин был уверен в том, что после подъема тела оно через три-четыре часа превратится в прах. Но с Итигэловым этого не произошло. И вот второй вопрос: как человек, пролежав в земле 75 лет, сохранился нетленным? Третий вопрос возник в связи с нынешним состоянием Итигэлова. Итигэлов в течение 12 лет находится в Иволгинском дацане. Все, кто приходит сюда, говорят, что испытывают на себе тепловой поток, исходящий от тела Итигэлова. Его лицо покрывается потом, то есть идет потеря энергии6. Но его вес сохраняется! Каким образом поддерживается энергетический баланс?

Авторская точка зрения

Передо мной стояло три вопроса:

-

1. Как квалифицировать состояние, в котором находится Итигэлов в настоящее время?

-

2. Как объяснить тот факт, что он, пролежав под землей в течение 75 лет, сохранился нетленным?

-

3. Как сейчас обеспечивается энергетический баланс тела? Чем оно сейчас «питается»?

Если выбирать из трех возможных состояний организма — живой, мертвый и переходное состояние — то есть основания предположить, что это живой организм, так как в противном случае мы бы противоречили факту: тело сохраняется нетленным. Чтобы сохранять такое состояние, требуется его поддерживать, совершать внешнюю работу, то есть обеспечивать устойчивое неравновесие организма. Для этого нужно потреблять и расходовать энергию. Но какую энергию? Откуда она берётся?

Можно предположить, что Итигэлов известным только ему способом ввел себя в состояние «стоячей волны». В результате разрушительные потоки энергии, активно идущие со стороны внешней агрессивной среды, компенсировались обратными встречными потоками. Но отсюда не следует, что на тело Итигэлова действуют только разрушительные потоки, и не действуют какие-либо полезные потоки энергии.

Итигэлов действительно сохраняет вес. При этом его не бальзамируют, не кормят и не поят. Что же он потребляет? На мои вопросы присутствующий лама сообщил мне, что дважды в день они читают молитву. И мне ничего не оставалось сделать, как объяснить сохранение энергетического баланса тем, что Итигэлов получает подпитку через поток частот7. Любое произнесенное слово — это вибрация, любая молитва — это поток вибраций или поток частот8.

Принято считать, что частота — это величина, обратная времени. Известно, что квантовый поток энергии (мощность) равен квадрату частоты, помноженному на константу Планка. Для того, чтобы получать поток энергии, нужно воздействовать определенным потоком частот. По-видимому, для того, чтобы образуемая при этом мощность была синхронизована с мощностью организма, нужно подавать не какой-то абстрактный поток частот, а тот, который созвучен частотному спектру молитвы.

Ведь когда Итигэлова погружали в яму, то читали определенную молитву любви, то есть он уже тогда находился в гармонии с определенной частотой. А для того, чтобы оставаться в гармонии и дальше, такой частотный спектр нужно воспроизводить. Он и воспроизводится через молитву с определенным частотным спектром.

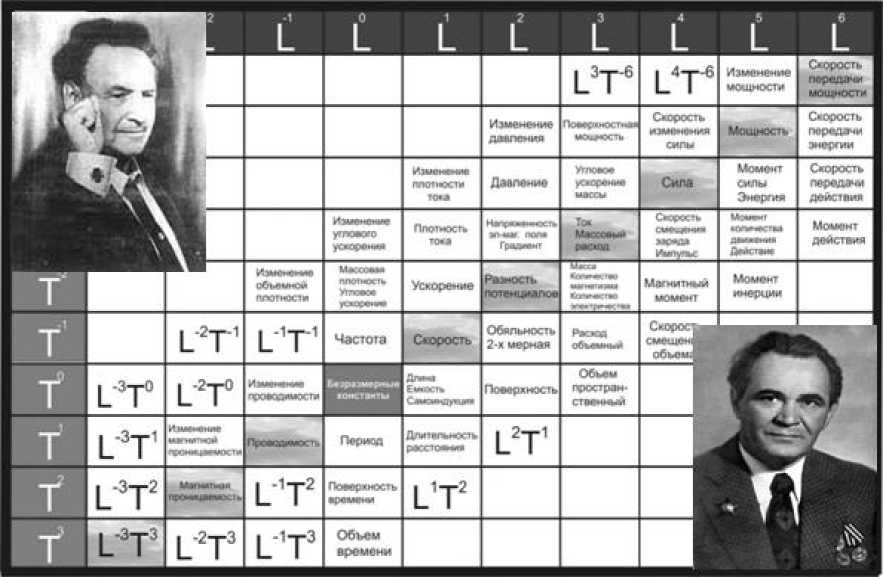

Здесь необходимо обратиться к пространственно-временной системе Бартини-Кузнецова, которая лежит в основе прорывных технологий устойчивого развития. Графически система представляет собой бесконечномерную таблицу, где целочисленные степени длины [ LR ] и времени [ TS ] образуют вертикальные и горизонтальные столбцы.

В ней есть клеточка, где [ LR ] и [ TS ] находятся в нулевой степени [ L0T0 ] = 10. Она называется «монада» или «геном» LT-системы. Есть и буддийское название — «Великая пустота» или вечность. Пустота — потому что нулевая степень. А Великая — потому что единица — символ вечности, не зависит от Времени и Пространства [1]. Для того, чтобы организм находился в Великой пустоте, нужно, чтобы все подпространства организма были гармонизированы друг с другом и с внешней (прежде всего космической) средой. Возможно, что Итигэлов ввел себя в такое состояние. Этим он занимался последние десять лет. В 1917 году он отказался от всех постов и стал заниматься исключительно своим духовных развитием. Более того, последние годы он занимался детьми. Дело в том, что мозг человека в

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (13), 2014, ст. 3

Выпуск подготовлен по итогам IV Международной научной конференции по фундаментальным и прикладным проблемам устойчивого развития в системе «природа – общество – человек»: наука, инженерия, образование (22 декабря 2014 г.) разном возрасте и в различных состояниях активности работает на разных частотах. Для того, чтобы достичь состояния стоячей волны, нужно чтобы доминантная частота работы мозга была соизмерима с частотой в один герц9. Так ли это?

Не исключено, что, уходя в иной мир в состоянии очень низкой частоты, лама погрузился не в смерть, а в другое, качественно иное состояние жизни. Я предполагаю, что его мозг показывает сейчас доминантную частоту, соизмеримую с 1 Гц. Если это так, то длина «волны Итигэлова» должна быть соизмерима с величиной 300000 км × 1 Гц, что соответствует скорости света в вакууме 300000 км × 1 сек–1. Нет ли здесь ошибки?

Естественно, что всё это не более чем гипотеза. Какие ещё существуют точки зрения?

Состояние проблемы на 2014 год

Со времени поднятия тела Итигэлова прошло более 12 лет. Все это время феномен Итигэлова привлекал внимание не только духовной, но и научной общественности. Неоднократно проводился анализ организма Итигэлова с применением современных физических, химических и биологических методов10. Проведенный анализ еще раз подтвердил выводы, полученные государственной судебно-медицинской экспертизой.

Институтом Итигэлова за последние 10 лет было проведено несколько международных конференций, посвящённых феномену Итигэлова, в которых приняли участие представители духовной, культурной и научной общественности из разных стран мира, придерживающиеся различных мировоззренческих взглядов11. В результате обсуждения доминирующими являются представления о духовном бессмертии Итигэлова. Построен храм Итигэлова, который ежегодно принимает сотни тысяч паломников со всего мира.

Опубликованы работы, в которых рассматриваются философские, религиозные, библиографические, исторические, этнические, географические, психологические и другие аспекты проблемы Итигэлова12. Однако никто из них не смог объяснить природу феномена Итигэлова с позиции современного научного знания о законах природы. Никто не предложил обоснованную научную программу специальных исследований, результаты которых смогли бы дать научное объяснение феномена Итигэлова так, чтобы появилась возможность его использовать в интересах безопасности и развития общества13. Между тем, местные жители начинают говорить: «А зачем надо работать, если можно жить и ничего не делать?».

Такое положение не может не беспокоить. Почему молчит фундаментальная наука? Что мешает ученым дать обоснованный научный ответ? Может быть, требуются специальные научные исследования?

Со времени высказанной мной точки зрения прошло почти 10 лет. Все это время я неоднократно выступал на разных семинарах и на телевидении, где ставил вопросы, чтобы найти ответы, которые бы давали возможность понять природу явления, и на этой основе разработать научную программу исследований.

Вот некоторые ключевые вопросы этой программы. С 1927 года Итигэлов находится в «нетленном» состоянии. Какова природа этой вечности? Какова природа Времени как такового? Как измерить и соразмерить Время и Пространство? Может ли существовать одно без другого? Что такое общий закон природы? Как его выразить на едином языке Времени-Пространства? Как на LT-языке записать условия телесного и бестелесного состояния Итигэлова?

Эти и многие другие фундаментальные и прикладные вопросы составляют основу научной программы исследований.

Введение в научную программу исследований фундаментальных и прикладных свойств Времени-Пространства

В 2011 г. был опубликован мой доклад на международной интернет-конференции, посвященной 300-летию выдающегося русского ученого и мыслителя М.В. Ломоносова «Исследование взаимосвязи понятий «физическая монада» М.В. Ломоносова и «духовная монада» Г.В. Лейбница» [10]. Было показано, что эта связь имеет фундаментальную пространственно-временную природу телесного и бестелесного мира форономии Якоба Германа. Дано определение связи монад Г.В. Лейбница и М.В. Ломоносова на едином языке пространственно-временных величин, что дает возможность исследовать физические и духовные процессы в единой системе LT-координат реального мира.

В течение многих веков человечество волнует фундаментальная проблема взаимосвязи физического и духовного мира. Ни один физик не скажет, что отсутствует духовный мир, и ни один верующий человек не скажет, что нет физического мира. Представители одного мира и представители другого признают наличие этих двух реальностей. Но возникает вопрос: существует ли две реальности, или она все-таки одна?

Мы воспитаны на том, что мир един, а раз он един, то нужно показать, как связаны разные стороны единого мира. И вопрос не в том, что первично, а что вторично, и не в параллельности миров, а в том, как взаимодействует между собой физическое и духовное, телесное и бестелесное. Этот вопрос оказался подвешен. Существуют разные ответы, но все они, как правило, эзотерического, а не научного свойства. Сегодня этот вопрос является фундаментальным: мы видим, как можно манипулировать сознанием, не имея действительных, надежных научных оснований, законов развития сознания. Мы не понимаем, как распознать символы-фантомы. Как их отличить от символов реальности? Как сличать нашу деятельность, наши решения, планы, программы с законами сохранения и развития Жизни как космопланетарного явления? Существует ли фундаментальный закон, который связывает физический и духовный мир?

Если Реальность едина, то ее «начала» также едины. Если Реальности две, то и начала могут быть разные. В соответствии с одним из них, телесный мир является следствием «Большого взрыва», в соответствии с другим — «вначале было Слово».

Когда физику задаешь вопрос: «А что было до «Большого взрыва»?» — то, как правило, ответы разные и весьма расплывчатые [14, 37]. В то же время ответ был бы естественным и логичным, если бы было сказано, что до телесного мира был мир бестелесный [10].

Когда представителю духовного мира задаешь аналогичный вопрос: «А что было до Слова?» — тоже ясного ответа не получаешь. В то же время не существует ни одного Слова (произнесенного или «помысленного»), на производство которого не надо было бы тратить время и энергию, т.е. поток энергии (мощность). А это значит, что все бестелесное произошло из телесного [32].

Таким образом, по выражению Г.В. Лейбница, получается как бы «замкнутый» круг: «Все телесное — из бестелесного, а все бестелесное — из телесного» [32, 50].

По-видимому, эту «замкнутость» хорошо понимал Я. Герман14. Иначе трудно объяснить появление его «Форономии» в 1716 году, где телесное и бестелесное появляются в одной системе кинематики [43]. Не случайно И. Кант заметил, что «форономия имеет своим предметом исключительно конструирование движения вообще, как величин» [21].

Что такое телесное и бестелесное? Идея Я. Германа

Идея Я. Германа состояла в том, что существует взаимосвязь телесного и бестелесного мира. Их «сцепление» происходит через взаимное движение, взаимодействие, то есть через сосуществование времени и пространства, образуя единую систему времени-пространства, единую систему бестелесного-телесного мира [1, 28, 31, 32, 43, 49].

Применительно к нашей проблеме идею Я. Германа можно проиллюстрировать на простом примере стандартной координатной системы с осями [L] и [T]. По оси [L] расположены протяженности: от самой маленькой до самой большой. Поскольку не существует тела без протяженности, то эта ось — телесная (что находится в полном соответствии с определением тела у М.В. Ломоносова) [34]. Но телесная ось обладает уникальным свойством: на ней все тела, то есть протяженности, — заморожены. У них отсутствует изменение, движение, длительность — время.

На другой оси (ось [T]) расположены длительности от самых маленьких до самых больших, связанные с разными формами изменения — движения. Отличительная особенность этой оси в том, что здесь нет протяженностей — нет тел, она бестелесная [10].

Впервые была поставлена задача о необходимости установления связи телесного и бестелесного мира с миром протяженности и длительности, миром пространства и времени. Этот вопрос был поставлен, но его развитие произошло значительно позже.

Не было еще великого И. Канта (1724 – 1804) с его логикой Пространства [21], Г.В.Ф.

Гегеля (1770 – 1831) с его логикой Движения [19], не было еще Н.И. Лобачевского, Ф.

Клейна, О. Веблена с их проективной геометрией и выходом на идеи гониометрии (хроногеометрии), Дж.К. Максвелла, который показал размерность массы на языке

Пространства и Времени [36], не было принципа устойчивой неравновесности живых систем Э.С. Бауэра, Г.Б. Брауна с его теорией LT-размерности [14], В.И. Вернадского (1863 – 1945), который первым предъявил миру универсальные принципы эволюции живого и косного как космопланетарного явления [17], не было тензорного анализа с инвариантом мощности Г. Крона, не было Р.О. ди Бартини (1897 – 1974) и П.Г. Кузнецова (1924 – 2000), открывших Единую систему универсальных пространственно-временных мер-законов Природы [4], не было работ В.И. Арнольда и П.Г. Кузнецова о кватернионном и спинорном анализе нелинейных уравнений. Все эти работы внесли огромный вклад в развитие мировой науки и ее представлений о природе Времени-Пространства, и поэтому послужили основой предлагаемой программы исследований, проводимых Международной научной школой устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова.

В основе программы лежат метафизическая логика протяженности И. Канта и диалектическая логика движения Г.В.Ф. Гегеля. Здесь следует кратко пояснить нашу позицию.

«Разложение природы на ее отдельные части, исследование внутреннего строения органических тел по их многообразным анатомическим формам создало специфическую ограниченность последних столетий — метафизический способ мышления». Весь мир предстал как бесконечное многообразие «протяженных тел», а не как «мир движений» [20].

Источником метафизического мышления является гипотеза об «атоме». Греческое слово «атом» переводится на русский язык как «неделимый». Этимология слова «атом» уже создавала исторический барьер для признания наличия его составных частей. Еще большие возражения вызывала идея В.И. Вернадского о «бренности» атомов, о существовании «исторического развития» на атомном уровне. Но это только начало. Слышит ли наше ухо в слове «атом» не только «неделимый», но и «объект, на который не действует время»?

Подлинной вершиной метафизической мысли является И. Кант. В 1786 году он написал «Метафизические начала естествознания». Известно, что выдающийся французский математик Анри Пуанкаре был поклонником философии И. Канта. Мы должны ясно осознать достоинства метафизического мышления, чтобы сохранить их и избавиться от его недостатков.

По И. Канту, Наукой в собственном смысле можно назвать лишь те Знания, достоверность которых аподиктична, т.е. с необходимостью следуют из принципа «протяженности тел природы».

Имеет место «пространственно-замкнутый» мир. Он обладает свойством «быть вне времени». Таков вывод метафизической логики — безусловно, полезный вывод. Такой мир есть мир математики в ее теоретико-множественном представлении. Однако этот вывод недостаточен для изучения процессов-потоков Природы. И поэтому картина мира не полна. Поясним эту мысль

Мы, вслед за Кантом, принимаем, что наш мир где-то на самом глубоком основании имеет микроскопические абсолютно твердые тела, которые не изменяются с течением времени. Для того, чтобы были возможны различные перестановки этих «неизменных» атомов, нам необходимо допустить существование «пустоты», т.е. «промежутков» между нашими неизменными атомами.

«Время» в этом мире может проявлять себя только тем, что в различные моменты «времени» наблюдаемое расположение неизменных атомов пространственно изменяется. Иными словами, в таком «гипотетическом мире» не может быть никакой истории, так как совершенно безразлично, какая именно комбинация перестановок за какой комбинацией следует. Такое «вневременье» нашего гипотетического мира не является чьей-то выдумкой. Следует заметить, что такой мир удовлетворяет вполне современной «гипотезе элементарного беспорядка» [43].

Сначала был «хаос», то есть в мире царил «элементарный беспорядок». Потом, вводится дополнительная гипотеза: «Существует ли порядок, то есть некоторая последовательность, которая предопределяет правило, по которому одна комбинаторная перестановка атомов закономерно сменяется другой?». Современная физика в соответствии со вторым законом термодинамики утверждает, что всякое упорядоченное расположение атомов заменяется все менее упорядоченным их расположением, ведущим к хаосу. Начали с хаоса и хаосом закончили. О каком порядке идет речь?15 Как правило, ответ состоит в том, что мир, в котором мы живем, является существенно нелинейным. Нелинейность проявляется в том, что все физико-математические теории дают правильные предсказания только в определенных границах, за пределами которых эти предсказания не оправдываются [13]. Даламберу принадлежит шутливая попытка построить антифизику: принимаем одну часть физических законов и «забываем» о существовании других физических законов. Все «следствия» такой «антифизики» находятся в противоречии с наблюдаемыми фактами [28].

Суждение «Все тела природы — протяженны» не может быть опровергнуто опытом человечества. Мы не встречаем «непротяженного тела». Однако в мире, в котором мы живем, кроме тел есть еще нечто, к чему предикат «протяженность» неприменим. Но к этому нечто применим другой предикат — «длительность». Вот здесь и намечается «трещина» метафизического взгляда на мир: ведь «атомы», носители протяженности, по определению выведены из-под власти времени. Метафизик вынужден «добавлять время», если так можно выразиться, «экзогенно», то есть внешним образом [26].

Нетрудно увидеть, что метафизика — это целостное мировоззрение, необходимое и нужное, дававшее возможность описывать многообразные явления действительного мира математическим языком. Оно же становится ущербным и антинаучным, когда его представитель пытается делать выводы за границами тех предпосылок, на которых зиждется его теория. Но как определить эти границы?

От идеи телесного мира к идее бестелесного мира

Переход к Идее бестелесного — это переход от Природы как пространственнозамкнутого мира с «замороженным» временем к Природе как потоку-процессу, где главным действующим лицом выступает время.

Переход состоит в том, что мы отказываемся видеть мир как набор тел или предметов и начинаем видеть мир окружающих нас процессов — потоков. Чтобы четко зафиксировать для себя, является ли скрытым за данным термином или за данным понятием тело или процесс, мы сразу же задаем себе вопрос: о чем идет речь — о том, что обладает пространственной протяженностью, или о том, что, прежде всего, характеризуется длительностью?

Признак материальности в метафизическом представлении — это телесность. Но ведь мировой процесс как-то протекает во времени и пространстве. Что такое точка на оси времени? Это то, что не обладает протяженностью. Точка на пространственной оси, очевидно, может интерпретироваться как то, что не имеет длительности.

Значит, с одной стороны, есть телесность как синоним слова «материальность» в метафизическом смысле, а в другом случае мы попадаем в «то, что не имеет места», то есть не имеет телесности, но имеет место бестелесность Я. Германа — длительность. Их «сцепление» осуществляется через взаимное движение. Как это следует понимать?

Диалектический принцип движения, который известен со времен Г.В.Ф. Гегеля, состоит в том, что движущееся тело находится в одном и том же месте и одновременно — в другом . Тут вроде бы какое-то противоречие. Рассмотрим это противоречие на примере принципа «неопределенности» квантовой механики. Вернер Гейзенберг без помощи философии пришел к выводу, «...что нельзя одновременно и в точности знать местоположение и скорость той или иной частицы» [38]. Следует заметить, что для определения «местоположения» надо поставить на оси протяженности точку, то есть то, что не обладает длительностью. А для определения скорости нам нужны две точки и отрезок времени между ними. В этом случае принцип «неопределенности» может интерпретироваться как одна из возможных проекций движения в системе координат квантовой механики.

Возьмем такой пример. Допустим, летит снаряд со скоростью 1000 метров в секунду. Какой бы отрезок на оси времени мы ни взяли — всегда будет отрезок: одна десятая, одна сотая, одна тысячная доля секунды. Одна тысячная доля секунды длится порядка 200 миллисекунд. Где находится снаряд на протяжении одной тысячной секунды? Он находится в точке « А » и в то же самое время (в ту же самую одну тысячную секунды) в точке « В » на расстоянии метра от « А ». Он находится в точке « А » и во всех точках траектории с длиной в один метр. Это диалектическое противоречие и является базой для того, чтобы математически описывать действительный мир. Поэтому, если мы хотим описывать движение, процесс-поток, течение, мы должны зафиксировать, что же в то же самое время остается без изменения. Если мы стоим на позиции классической логики или, в современном языке, на позиции математической аксиоматической теории, то наше суждение о мире, в котором мы живем, можно представить в виде антиномии:

-

1. Мы живем в мире, в котором ничего не изменяется.

-

2. Мы живем в мире, который изменяется.

Умозаключение Гегеля имеет вид: мы живем в мире, в котором все изменяется, но в котором каждому изменению соответствует нечто неизменяющееся [19].

Если мир, в котором мы живем, имеет два предиката: длительность [ Т ] и протяженность [ L ] — и если все, что существует (материальное и идеальное), зависит от этих предикатов, то как назвать эту пару? Она встречается нам на каждом шагу: «всегда и всюду» — элементы Времени и Пространства. А как назвать взаимодействие этих элементов? Оно имеет имя — Движение. Зафиксируем определение: движение — это взаимодействие элементов Времени и Пространства [26].

При такой постановке вопроса главное заключается не в том, что первично — телесное или бестелесное (материя или дух) — а в том, как они осуществляют совместные движения, как они совместно сосуществуют. Метафизическое объединение двух философий: «от Природы к Идее» и «от Идеи к Природе» образует кольцо — пространственнозамкнутую систему.

Единственный способ «вынудить» кольцо осуществлять движение — это осуществить переход в открытую систему Времени-Пространства

Появление в пространстве предиката времени означает, что пространственновременная система является потоком. Под воздействием этого потока «кольцо замкнутости размыкается», и система способна осуществлять движение, порождая «все многообразие» материального и идеального мира. Но за всем этим «многообразием» стоит поток времени-пространства. Это означает, что поток времени-пространства есть универсум. Справедливо и обратное утверждение:

Универсум — это поток времени-пространства, где все изменяется и остается неизменным. Но тогда все материальное и все идеальное — это тоже потоки времени-пространства, но порожденные движением универсума.

Однако не будем спешить с выводами, а спросим себя: «Как же «объединить» материальное и идеальное?». Если материальное — это мир действительной природы, а идеальное — включает в себя мир математических объектов, то что мы имеем в области «пересечения» этих двух миров?

О пересечении мира математики и мира действительной природы

«Со времен древних греков говорить «математика» — значит говорить «доказательство» [14]. Разумеется, что когда говорится о Гегеле, тоже имеется в виду «доказательство». Здесь встречаются два способа понимания того, что такое

«доказательство». Для математики доказательством является то, что следует из аксиом. Для диалектики доказательством является принятие с необходимостью как раз того, что в математическом тексте и будет называться аксиомой [25].

Н. Бурбаки признают: «Мы были свидетелями также, особенно в то время, когда аксиоматический метод только что начал развиваться, расцвета уродливых структур, полностью лишенных приложений»16.

То, что Бурбаки называют «аксиоматическим методом», является необходимым, но не достаточным условием. Научно-теоретическое мышление включает в себя в качестве составной части нечто похожее на «аксиоматическую дедукцию», но предъявляет дополнительное требование — вывода аксиом с необходимостью.

Мы предполагаем, что изменение типа научной теории соответствует в основаниях математики смене аксиом. Данное явление проявляет себя так, что при простом изменении некоторого параметра поведение системы резко изменяется. Предсказания старой теории в этой области перестают соответствовать экспериментальным данным, наблюдаемым в этой области. Такое изменение поведения системы при изменении некоторого параметра можно называть «бифуркацией», можно описывать подобные изменения особой теорией («теория катастроф»), но существо дела этим не объясняется.

-

H. Бурбаки ввели в современную математику теоретико-множественный язык и на этом, одном-единственном языке, изложили почти все разделы современной математики. Фундаментальным понятием этого языка является объект, который математики называют множеством. Утверждается, что мир — это множество. Ничего, кроме множества, в мире не существует. Рассмотрим, так ли это.

Все множества состоят из элементов. Множество элементов, каждый из которых не тождественен сам себе, то есть является изменяющимся элементом, называется пустым. Множество элементов, каждый из которых тождественен сам себе, то есть обладает свойством не изменяться, образует полный класс [15, 22].

Очень похоже, что в математическом множестве все элементы абсолютно неизменны. С другой стороны, мир, в котором мы живем, в котором все течет и все изменяется, состоит только из тех элементов, которые относятся к пустому классу. Это означает, что действительный изменяющийся мир «пересекается» с «математическим миром» абсолютно неизменных объектов лишь в пустом классе. Говоря языком математики, можно сказать, что «пересечение» «мира математики» и «мира действительной природы» — пусто.

Поскольку это пересечение мира математики и действительного мира, в котором мы живем, пусто, то о каких именно «доказательствах» говорит группа H. Бурбаки?

Все математические доказательства могут принадлежать лишь «миру математики». Они ровно ничего не могут говорить о том, что справедливо («истинно») в окружающем нас действительном мире17.

Все изложенное выше о природе математических объектов составляет банальную истину для тех, кто является Личностью в истории математики. Мы полагаем, что Анри Лебег является такой Личностью. Так, например, в 1931 году он писал:

«Мы утверждаем, например, что два и два будет четыре. Я наливаю две жидкости в один стакан и две жидкости — в другой; затем сливаю все в один сосуд. Будет ли он содержать четыре жидкости? Это недобросовестно, ответите вы, это не арифметический вопрос. Я сажаю в клетку пару животных, затем еще одну пару; сколько животных будет в клетке? Ваша недобросовестность, скажете вы, еще более вопиюща, так как ответ зависит от породы животных: может случиться, что один зверь пожрет другого; нужно также знать, должно ли производить учет немедленно или через год, в течение которого животные могут издохнуть или дать приплод. В сущности, вы говорите о совокупностях, про которые неизвестно, неизменны ли они, сохраняет ли каждый предмет совокупности свою индивидуальность, и нет ли предметов, исчезающих и вновь появляющихся.

Но что означает сказанное вами, если не то, что возможность применения арифметики требует выполнения известных условий? Что касается правила распознавания, то оно, конечно, практически превосходно, но не имеет никакой теоретической ценности. Ваше правило сводится к утверждению, что арифметика применима тогда, когда она применима. Вот почему нельзя доказать, что два и два будет четыре, что, тем не менее, является непреложной истиной, так как ее применение никогда нас не обманывало» [30].

Что можно складывать и что складывать нельзя?18

На фоне блестящего развития современной математики мы почему-то поднимаем вопрос о том, что можно складывать и что складывать нельзя. Суть в том, что вычислительная машина, вообще говоря, «владеет» только одной операцией (и ей обратной), а именно — сложением. Вопрос о том, что можно складывать и что складывать нельзя, — это вопрос к человеку, который пишет программу.

Позиция А. Лебега состоит в том, что число есть не что иное, как отношение измеряемой длины (площади, объема) к единице измерения, т.е. к мере длины (к мере площади, к мере объема). Очевидно, что все возможные длины или расстояния сравнимы между собою и по отношению к принятой единице измерения (по отношению к одной и той же мере) и различаются чисто количественно. «Под числом мы понимаем не столько множество единиц, сколько отвлеченное отношение какой-нибудь величины к другой величине того же рода, принятой нами за единицу» (Ньютон). В этих утверждениях и можно опознать ту философскую категорию, которую со времен Гегеля принято называть категорией качества. Корректно определенное качество — это то, внутри чего все различия между объектами являются чисто количественными, т.е. могут быть выражены в понятии числа . Этот философский вывод известен в математике под названием аксиомы Архимеда [2].

Измерение — наука

Здесь нам предстоит вернуться назад на половину тысячелетия. Только к середине пятнадцатого века само понятие «наука» было связано с понятием «измерение», это было сделано Николаем Кузанским. Проблема соотнесения символов математических теорий с показаниями физических приборов — и есть проблема умения использовать математику в решении прикладных задач.

Уже двести лет тому назад, не без участия Канта, были сформулированы основные эстетические понятия: чувственное восприятие длительности и чувственное восприятие протяженности. Мы встречаемся с этими понятиями под названием либо пространства, либо времени. И здесь мы встречаемся со «злым гением» Минковского. Это с его легкой руки начали считать протяженность и длительность одним и тем же. Если просто помнить, что комплексное сопряжение означает поворот на угол в 90 ° , то можно понять, что время может считаться «ортогональным» к пространственной протяженности. Мы уже имели исторический опыт Гамильтона, который (следуя Канту) хотел рассматривать алгебру как науку о чистом времени, считая ее дополнением к учению о пространстве, изучаемому геометрией.

Именно здесь мы можем противопоставить как противоположные два понятия: геометрию и хронометрию. Для сохранения исторической преемственности с классической математикой мы будем отождествлять хронометрию с гониометрией, следуя в этом пункте предложениям Ф. Клейна19.

Обратим внимание на различие их единиц. Классическое различие единиц длины, площади и объема мы выражаем степенями (лучше говорить о ступенях). Совсем иначе обстоит дело с единицами времени. Основная единица времени дается выражением через углы, по Дж. Юнгу полагая, что через угловую меру можно проще описать вечность различных форм движения.

Соотношение между пространственными единицами и единицами времени есть соотношение между аддитивной и мультипликативной группами: сложению длин соответствует мультипликативное «сложение» углов.

Не является предметом данной статьи обобщение сказанного до многомерных пространств геометрии и хронометрии. Предложение О. Веблена по обобщению «Эрлангенской программы» Клейна позволяет совершить переход к многомерному времени20.

В 1928 г. в Болонье состоялся очередной математический конгресс, и О. Веблен предложил интегрирующий принцип — преобразования с инвариантом. То, что О. Веблен называет инвариантом, Схоутен (в противовес Веблену) называет «геометрическим объектом», а в теоретической физике это же самое, с легкой руки А. Эйнштейна, называют «тензор».

Для получения адекватного математического описания реальности необходимо открывать то, что за видимостью изменений само остается без изменения. Это и есть меры-инварианты, которые наука начала открывать со времен Кузанского, Коперника, Кеплера.

За свою историю Человечество создало много разных естественных и искусственных языков, на которых описываются общие законы, принципы, понятия с использованием разных языковых мер.

Что представляют собой меры-законы в разных предметных областях?

-

1. Мера в обыденной жизни — слово, дело, сознание;

-

2. Мера в религии — вера;

-

3. Мера в искусстве — цвет, звук, образ: композиция и гармония;

-

4. Мера в философии — синтез качества и количества;

-

5. Мера в математике (мера множества) — обобщение понятия «длина»: точка, отрезок, площадь, объем, и т.д.;

-

6. Мера в физике — единица измерения (система СИ, CGS, и др.);

-

7. Мера в синергетике — энтропия;

-

8. Мера в экологии — потери биоресурсов;

-

9. Мера в экономике — деньги;

-

10. Мера в политике — власть, могущество;

-

11. Мера в социальной сфере — качество жизни;

-

12. Мера в информатике — байт.

Как связаны эти разнородные меры?

Здесь мы сталкиваемся с Вопросом, который давно стоит на повестке дня. Это так называемый «Проклятый вопрос» Н. Кузанского (1454 г.), Г.В. Лейбница (1697 г.), Я. Германа (1716 г.), М.В. Ломоносова (1750 г.), К.Э. Циолковского (1906 г.), В.И. Вернадского (1944 г.), П.Г. Кузнецова (1967 г.), Н.Н. Моисеева (1988 г.), В.И. Арнольда (2004 г.).

Как установить связь между естественными, социальными и духовными мерами, используя Единый, доступный человеческому сознанию, язык?

Как соразмерить законы Природы – Общества – Человека?

Со времен Лейбница и Германа прошло 300 лет; создана Международная научная школа устойчивого развития им. П.Г. Кузнецова, где фундаментальные и прикладные свойства Времени-Пространства и меры разнородных предметных областей определяются в терминах LT-системы пространственно-временных величин, впервые опубликованной выдающимся российским ученым и авиаконструктором Р.О. ди Бартини в докладах АН СССР в 1965 году при поддержке академиков М.В. Келдыша, Н.Н. Боголюбова, Б.М. Понтекорво (академик С.П. Королев считал Р.О. ди Бартини своим учителем).

Система пространственно-временных величин Бартини – Кузнецова (рис. 1)

Исходной основой точного научного знания является пространство-время.

Выразить возможные формы движения — это определить их на языке

Пространства-Времени.

(В.И. Вернадский)

Рис. 1. LT-система Бартини-Кузнецова

В LT-системе две независимые единицы измерения: [ L ] — длина (см) и [ T] — время

(сек.).

LT-величина — это произведение целочисленных степеней длины [LR] и времени [ 7s], где -да < R < +да, -да < S < +да.

Каждая величина — это, прежде всего, понятие, отражающее сущность — инвариант определенного класса систем реального мира, включая микро-, макро- и мега-мир. Каждая величина — это:

-

• синтез качества и количества, где качество определяется именем, размерностью и единицей измерения, а количество — численным значением величины;

-

• тензор; он может быть представлен как скаляр, вектор, полиэдральный вектор;

-

• поток-волна, имеющий определенную размерность потока длительности и протяженности.

По существу, LT-система соединяет Время и Пространство в единое целое, где Пространство [ LR ] — многомерная протяженность с проникающей способностью во Время; Время [ TS ] — многомерная длительность с проникающей способностью в Пространство21 [4, 7, 8, 9, 11].

Переход от одной величины-понятия к другой означает переход к другому классу систем: с другой сущностью — инвариантом, другим качеством, другой допустимой группой преобразования, с другими волновыми свойствами.

Система в целом — это, прежде всего, полная система универсальных мер-законов, отображающих сущность систем реального мира.

Она является бесконечной. Это означает, что не существует ограничений на количество мер-законов. В ходе развития научной мысли их список будет все время пополняться.

21 Здесь каждой мерности R протяженности [ LR ] ставится в соответствие мерность S длительности [ TS ] [3, 4, 7].

|

Многомерная протяженность: |

Многомерная длительность: |

|

0-длина [L0] = 10 — калибровочная единица длины (см); 1-длина [L1] — отрезок; 2-длина [L2] — площадь; 3-длина [L3] — объем; 4-длина [L4] — тор; |

0-период [T0 = 10] — калибровочная единица времени (сек.); 1-период [T1] — отрезок времени; 2-период [T2] — площадь времени; 3-период [T3] — объём времени; 4-период [T4] — тор времени; |

R-длина [LR] — R-пространство. S-период [TS] — S-мерный период времени.

Следует пояснить понятие «многомерная длительность»:

0-период — калибровочное число с угловой мерой времени.

1-период — число единиц времени на одной координатной оси. Например: период оборота Земли вокруг собственной оси.

2-период — произведение периодов на двух координатных осях. Например: движение Земли вокруг Солнца.

3-период — произведение периодов на трех координатных осях. Например: движение Солнечной системы вокруг центра Галактики.

Система оказалась универсальным словарем аксиом для всех прикладных математических теорий. Хотя система универсальных величин весьма «проста» — это только «видимость». Величины в системе имеют три орты [2,4].

Они обозначаются: [ L x ], [ L y ], [ L z ] — для ориентированных длин и [ T n ], [ T v ], [ T w ] — для ориентированных времен.

На такую же возможность (3+3)-мерного представления L и Т обращал внимание еще Герман Ханкель [25].

Если отбросить на время фиксированные индексы ориентации, то любая физическая величина представляется «брутто-формулой»:

[ L R T ], (1)

где R и S — ЦЕЛЫЕ (положительные и отрицательные) ЧИСЛА.

Все физически измеряемые величины выводятся из двух основных и представляются в виде произведения целочисленных степеней длины [ L R ] и времени [ Is ]. При различных R и S имеем: безразмерные константы [ L 0 T 0 ], объекты геометрии [ L R I ], «временные» (в частности, частотно-временные) [ L0I ]. Соединение «пространственных» и «временных» величин дает словарь универсальных мер.

Меры Пространства

Если положить S = 0, то формула (1) примет вид [ L R I 0 ] = [ L R х 10] = [ L R ].

То есть после исключения понятия «время» мы приходим к системе мер А. Лебега. Действительно: [ L 1 ] = длина; [ L 2 ] = площадь; [ L3 ] = объем; [ L 4 ] = тор; [ L R ] = гипертор R -го порядка. Несложно убедиться в том, что любой геометрический объект может быть представлен в форме n -матриц Г. Крона.

Считая размерную величину [ L 1 ] = const — явной аксиомой, мы получим понятие «абсолютно твердое тело». При переходе в другую область, например, в гидродинамику, нам придется заменить явную аксиому

-

[ L1 ] = const

на другую явную аксиому:

[ L3 ] = const .

В новой «системе тел» по А. Лебегу «расстояние» между точками по-прежнему будет числом, но не будет «величиной» относительно «объема».

Если положить R = 0, то формула (1) принимает вид:

[L0T S] = [T S], то есть после исключения понятия «длина» мы получаем систему понятий, описывающих ВРЕМЯ.

Меры Времени

При S > 0 имеем пространственные меры времени: [ T1 ] — период; [ T2 ] — поверхность времени; [ T3 ] — объем времени и т.д.

При S < 0 угловые меры времени: [ T–1 ] — угловая скорость или поток; [ T–2 ] — угловое ускорение или скорость потока; [ T –S ] — частотный поток S -порядка.

Прежде всего, следует обратить внимание на то обстоятельство, что не существует доказательств, нигде не приведён вывод числа измерений мерности Времени [3]. Принятие этих величин — дело в большей степени традиции и веры, чем науки. Бросается в глаза, что в литературе фигурируют разнородные выражения: время, истинное время, абсолютное время, относительное время, мировое время, астрономическое время, биологическое время, социальное время, местное время, собственное время, интервал времени, единица времени, промежуток времени, продолжительность, длительность времени, период, ход времени, скорость хода часов, время идёт, время течёт (быстрее, медленнее), частота, собственная частота и т.п. Всё это обозначается буквой Т , причём в формулах размерности [ LMT ] физических величин фигурирует только T–1 [3, 7, 14, 18, 22, 23, 25, 30, 31, 35, 40, 44, 45, 47].

Здесь нужно вспомнить о работе Г.Б. Брауна, опубликованной в 1941 году. Он рассмотрел процедуру измерения времени [14].

Все знают, что время нельзя измерять «линейкой». Браун обратил внимание на измерение астрономического времени, которое состоит в получении «отсчетов» при совпадении определенной «неподвижной звезды» с перекрестием телескопа. Эти отсчеты названы «моментами». Было предложено «измерять интервал» между «моментами» с помощью угловой меры, например, 1” (угловая мера секунды) = 1 сек. (интервал времени).

Однако интервал времени и поток (процесс) времени, период и период в единицу времени — два совершенно различных понятия. В разных системах отсчета единиц времени поток (процесс) времени может протекать быстрее или медленнее. В современных теориях эти два различных понятия — период (интервал времени) и поток (процесс или ход) времени — не разделены. Они оба обозначены буквой T [3, 4].

Нетрудно убедиться, что поток времени в LT-системе имеет размерность не величины «период» [L0T1], а величины с размерностью [L0T0], образуемой отношением интервала времени (периода) [L0T1] к единице времени с той же размерностью [L0T1]. Неудивительно, что вследствие смешения понятия «интервал времени» (период) и понятия «поток времени» некоторые авторы, излагая лоренцевы преобразования, допускают некорректность в записи [3, 49].

Возникает два вопроса:

-

1. Какое имя имеет величина, относительно которой надо дифференцировать поток времени по времени, чтобы определить скорость потока времени?

-

2. Относительно, какого параметра надо интегрировать поток времени, чтобы определить величину времени?

Следует обратить внимание, что частота (которую принято считать величиной с размерностью [ L0T–1 ]) является величиной с размерностью [ L0T0 ], то есть имеет размерность величины «поток времени». Так ли это? Можно в этом убедиться, если признать, что не существует колебаний, которые не имеют периода (интервал времени). На каждое колебание затрачивается какое-то количество времени, без этого нет колебания, а значит, и частоты. Отсюда следует, что частота есть отношение периода к единице времени, и поэтому имеет размерность потока времени [ L0T0 ]. В свою очередь величина с размерностью [ L0T–1 ] носит название «поток частот» или просто «поток» [7, 8, 9, 10].

Отсюда следует ответ на первый вопрос. Поток времени [ L0T0 ] надо дифференцировать по потоку частот [ L0T–1 ]. В этом случае первая производная будет иметь смысл угловой скорости потока времени. Вторая производная — ускорение потока времени. Третья производная — рывок потока времени. Четвертая — скорость рывка и т.д. В общем случае поток времени как качество может быть представлен дифференциальным уравнением движения22:

[ Lt 0]=[ Lt "У + [ Lt "У2 + [ Lt "У3 + [ L т У4 +...

, где [L0T–1] — скорость потока времени с мерностью периода τ1;

[ L0T–2 ] — ускорение потока времени с мерностью периода τ2 ;

[ L0T–3 ] — рывок потока времени с мерностью периода τ3 .

τn — масштабный период с мерностью n , где n — числа 1, 2, 3, … ∞.

Здесь все изменяется количественно (меняются коэффициенты уравнения), но остается неизменным (вечным) качественно (сохраняется LT-размерность каждого члена

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика»

вып. 2 (13), 2014, ст. 3

Выпуск подготовлен по итогам IV Международной научной конференции по фундаментальным и прикладным проблемам устойчивого развития в системе «природа – общество – человек»: наука, инженерия, образование (22 декабря 2014 г.)

уравнения и уравнения в целом) в границах качества [ L0T0 ] с именем «поток времени»23 [4, 7, 9, 10]. На мой взгляд, данное уравнение созвучно Платоновой Вечности. Как известно: «Платон был первым, кто назвал причину времени. Время — движущееся подобие вечности» [1, с. 16]. Метафизическим подобием вечности Платона может служить волновое уравнение потока времени [9]:

[ L0T0 ] = 10 = sin2 t + cos2 t ,

где t — угловая мера времени.

Теперь мы можем ответить на второй вопрос. Для определения величины времени можно предложить интеграл от одномерного потока времени с масштабной угловой единицей времени [9]:

[ L t 1 ] = [ [ L t "yh^

где dτ 0 — масштабная угловая единица времени.

Связь временных и пространственных мер

Р.О. ди Бартини показал, что в процессе взаимодействия L R ⇔ T S формируется ось симметрии, на которой располагаются симметрично инверсные LKT–K — «осевые» инварианты, то есть имеющие одинаковую размерность, но разный знак.

Очевидно, что все «осевые» инварианты различаются по скоростям и обеспечивают ее сохранение в границах своей размерности.

Они располагаются по уровням в порядке возрастания скорости:

Уровень 1: [ L 1 T –1] = [ V 1] = скорость;

Уровень 2: [ L 2 T –2] = [ V 2] = разность потенциалов;

Уровень 3: [ L 3 T –3] = [ V 3] = ток;

Уровень 4: [ L 4 T –4] = [ V 4] = сила;

Уровень 5: [ L 5 T –5] = [ V 5] = мощность.

Отсюда алгоритм связи мер времени и пространства может быть представлен в соответствии с П-теоремой как уравнение комплементарной пары:

[Г5 ] X AS = [ L ] (5)

где AS — линейный оператор с размерностью [ L 1 T –1] S .

В 1973 и 1974 годах другим выдающимся русским ученым П.Г. Кузнецовым (которого Р.О. ди Бартини считал своим теоретиком, и который еще при жизни был назван современным Леонардо да Винчи24) было показано, что LT-система является единой универсальной системой мер-законов Природы. П.Г. Кузнецов показал, что LT-система в целом является классификатором качеств систем материального и идеального мира.

Система представляет иерархию вложенных мер. Величина, являющаяся сущностью одного класса систем, может быть явлением-проекцией другого нижележащего класса систем. В вершине этой иерархии находятся понятия: мощность и мобильность (скорость переноса мощности). Другие величины имеют меньшую пространственно-временную размерность и поэтому могут быть выведены.

Каждая клеточка LT-таблицы — это класс систем, имеющий определенную универсальную меру. Она устанавливает границы между системами разного класса. Эти границы определяются пространственно-временной размерностью LT-величин. В пределах определенной размерности сохраняется качество системы, а ее изменения носят чисто количественный характер внутри данного качества с LT-размерностью. Однако количественные перемены не изменяют качество системы тогда и только тогда, когда сохраняется универсальная мера, то есть LT-размерность остается постоянной. По этой причине общий закон сохранения — это, прежде всего, качество.

Общим свойством любого закона природы является то, что он проявляет свое действие в границах качества, сохраняющего определенную LT-размерность.

Исследуя свойства тензоров Г. Крона, П.Г. Кузнецов установил, что таблица LT-размерностей является универсальной системой координат. Переход из одной «клеточки» в другую — это переход в другое качество, в другую систему координат, обладающую своей мерой, синтезирующей качество и количество в данном классе систем — качеств.

В силу этого общий закон природы — это утверждение о том, что величина как качество [ L R T S ] является инвариантом25, не зависящим от выбранной частной системы координат (не зависящей от частной точки зрения наблюдателя).

Законы сохранения в системе «Космос – Земля – Биосфера – Человечество – Человек», открытые за последние триста лет (включая: монаду Г.В. Лейбница - М.В. Ломоносова [ L 0 T 0 ]; законы Галилея [ ^Т1 ] , [ LT: ]; И. Кеплера [ L 2 T1 ] , [ L 3 T2 ]; И. Ньютона [ L 4 T 4 ]; Р. Майера, А. Эйнштейна, М. Планка [ L 5 T 4 ]; Дж.К. Максвелла [L 5 T5] ; В.И. Вернадского [ L 6 T 6 ]; К.Э. Циолковского, Р.О. ди Бартини, П.Г. Кузнецова [ L R T ]) имеют LT-димензиальную природу с возрастающей пространственно-временной мерностью и располагаются вдоль LT-димензиальной оси симметрии LT-системы [27, 28].

В этом месте следует дать пояснения26. Не сразу бросается в глаза, что в современной науке отсутствует стандартное определение общего закона природы, выраженное в универсальных пространственно-временных мерах.

В философии мера-закон объединяет качество и количество на естественном языке и не показывает их соразмерность и соизмеримость на языке Времени-Пространства.

Мера-закон в математике (мера множеств Лебега) определяется без времени и является обобщением понятия «длина»: точка, отрезок, площадь, объём и т.д.

Известные физические меры введены для замкнутых систем и не имеют явно выраженных пространственно-временных границ их допустимого применения.

-

А. Эйнштейн сформулировал требование инвариантности, но стандартного определения и обоснования понятия общего закона природы, выраженного в пространственно-временных мерах, не оставил [2, 3, 7, 31, 49].

-

В. Гейзенберг видел одну из основных задач современной физики в том, чтобы дать максимально простое понятие закона природы [3, 11, 14, 49].

Мы хотели бы обратить внимание, что в современной квантовой теории отсутствуют понятия «соизмеримость» и «соразмерность процессов». Отсутствие этих понятий порождает неопределенность [8, 9].

Как ни парадоксально, но и теория относительности (общая и специальная) не решает проблемы Пространства-Времени. Предложенного Г. Минковским псевдоэвклидова пространства с четырёхмерной геометрией сигнатуры < + – – – > явно недостаточно, чтобы разрешить противоречия между различными типами систем реального мира и различными типами геометрических пространств: евклидовым и не-эвклидовым, паскалевым и не-паскалевым, дезарговым и не-дезагровым, римановым и не-римановым и др. [4, 25, 26].

Законы органической жизни до сих пор описываются на языке энтропии Р. Клаузиуса, а не на языке потока энергии фундаментального принципа устойчивой неравновесности Э.С. Бауэра.

Аналогично обстоит дело в современной химии, где до сих пор инварианты химических элементов не выражаются в мерах пространственно-временных величин.

Меры-законы в экономике и социологии не согласованы с общими законами природы, что является одной из фундаментальных причин глобальных кризисов.

Таким образом, наука о Жизни (включая жизнь Человека) оказалась без явно определенной связи с общими законами природы, выраженными на едином языке Времени-Пространства.

Эти недостатки учитываются при рассмотрении понятия «общий закон природы», выраженный на едином языке Времени-Пространства.

Общий закон природы на LT-языке

Общий закон Природы — это не просто сложение известных в мире законов естественных наук. Это то ОБЩЕЕ, что объединяет научные знания о законах реального мира. Сущностью «общего» является понятие «инвариант» — как то, что сохраняется в глубине наблюдаемой смены явлений, наблюдаемых изменений в системе «Космос – Земля – Биосфера – Человечество – Человек». В философии это принцип «все изменяется количественно, но остается неизменным качественно в определенных пространственновременных границах». В естественных науках на понятие «инвариант» накладываются дополнительные ограничения27, связанные с сохранением качественной и количественной определенности базовой группы свойств, относительно которых все другие свойства являются производными. В LT-системе такими базовыми свойствами являются «многомерная протяженность» [LR] и «многомерная длительность» [TS], связанные между собой [LRTS]-величинами как качественно-количественными сущностями.

Общий закон Природы — это прежде всего сохранение качества, внутри которого изменения только количественные. Качество28 определяется LT-димензиальностью величины, сохраняющей неизменными единицу измерения, суммарную мерность и пространственно-временные границы ее [ LRTS ]-размерности. Переход из одного качества в другое — это изменение пространственно-временных границ, переход к другой LT-величине с иной размерностью. Стандартная форма записи общего закона Природы выглядит так [4, 7, 11, 25, 27]:

[ LRTS ] = const . (6)

Не следует путать понятия «общий закон Природы» и «закон предметной области». Исследования показали [5, 10], что в них есть общее, но есть и различие.

Общий закон Природы является инвариантом качественной определенности LT-величины , требующей сохранение неизменными единицы измерения, суммарной мерности и ее размерности, то есть сохранение неизменной LT -димензиальности пространственновременной величины.

Механическая энергия:

Релятивистская энергия:

Квантовая энергия:

Е = F · S;

Е = m · c2;

Е= ħ · ν;

Закон той или иной предметной области, например, физический закон является инвариантом количественной определенности LT-величины , требующей сохранение измеренного численного значения величины при всех ее допустимых преобразованиях в заданной формулой закона системе координат.

Исследования показали [9, 26, 27], что законы разных предметных областей являются проекцией Общего закона Природы в ту или иную частную систему координат.

Общих законов Природы существует столько, сколько существует инвариантов — качеств, выраженных на LT-языке. На сегодня в LT-системе существует их счетное количество, но по мере развития научной мысли их число будет возрастать, все глубже и шире охватывая систему «Космос – Земля – Биосфера – Человек – Человечество». Совместно с конкретными законами предметных областей, выраженными на LT-языке, образуется система Общих законов Природы – Общества – Человека.

Однако не следует путать понятия «общий закон Природы» и «всеобщий закон Природы».

Понятие «всеобщий» — это то, что объединяет все общие законы Природы, или то качество, которое сохраняется во всех общих законах Природы, выраженных на LT-языке.

Идею «всеобщего инварианта — качества» мы находим у Р.О. ди Бартини в его понятии «образ самого себя», которое он использовал как способ познания Вселенной через установление прообраза уникального объекта (Вселенной) с самим собой:

A = A, A ■ (1) = 1 . (7)

A

На LT-языке имеем «единичное качество»: [ L0T0 ] = [ LRTS ] +1 · [ LRTS ] –1 = 10.

В LT-системе единичное качество [ L0T0 ] = 10 является своеобразным «геномом», объединяющим все величины-качества.

Таким «всеобщим инвариантом — качеством», которое сохраняется в каждом общем законе Природы, является безразмерная величина [ L0T0 ]. Она определяется произведением двойственных, то есть прямой и обратной, величин.

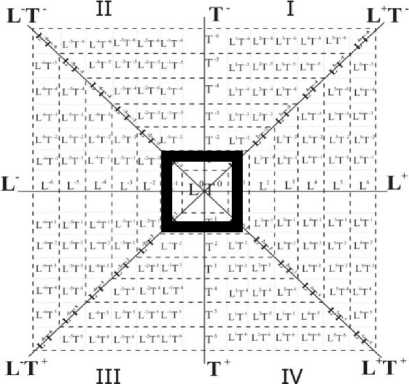

LT-система может быть представлена в разных системах координат. Представим LT-систему как состоящую из 4 квадрантов с центром в [ L0T0 ] (рис. 2). Эти квадранты отличаются друг от друга сменой знаков с «+» на «–», степеней, стоящих у L ± и T ± [4, 7, 8].

I квадрант [L+T-]

II квадрант [L-T-]

-

III квадрант [L-T+]

-

IV квадрант [L+T+]

-

1 = [ L°T ° ] — LT-геном,

единичное качество первоэлемент LT-системы, LT-

Рис. 2. Развёрнутое представление LT-системы

«Образ самого себя» для любой величины А есть: A0 = Ak * A- = Ak-k = 10 (k — целое число).

Фундаментальные константы могут быть представлены как «монады», или «образы самих себя»: ф 0 = 10, e 0 = 10, п 0 = 10.

В натурфилософии выделяются проекции: «телесная» монада [ L0 ] = 10 и

«бестелесная» монада [ T 0 ] = 10. Их взаимосвязь образует «телесно-бестелесную» монаду, выраженную на LT-языке: [ L°T ] = 10, устанавливающую связь телесной (физической)

монады М.В. Ломоносова с бестелесной (духовной) монадой Г.В. Лейбница.

Величина [ L0T ] может быть образована любой комплементарной парой LT-величин. Одной из таких пар являются величины «поток энергии»29 [ LT 5 ] и обратная ей величина (встречный поток энергии) [ L 5 T5 ]-1. Их произведение можно рассматривать как образ «стоячей волны» с размерностью [ L0T0 ] = 10. Величина «мощность» (поток энергии)

представляет для нас особый интерес, так как является первой в LT-системе величиной, в терминах которой определен закон сохранения открытых для потоков энергии систем, к числу которых относится все Живое. Как известно, Закон сохранения энергии является замкнутым для потоков энергии (мощности — энергии в единицу времени).

В то же время все живые (включая социальные, технические, экономические, экологические) системы — открытые для потоков энергии30, обладающие определенными возможностями действовать во времени, относящиеся к классу систем с размерностью LT-величины «мощность» [L5T–5].

Закон сохранения мощности (Ж.Л. Лагранж, Дж.К. Максвелл, Г. Крон, П.Г. Кузнецов)

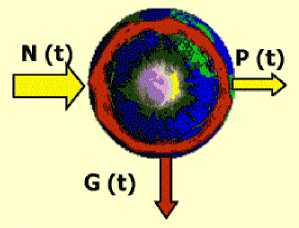

На LT -языке закон сохранения мощности [4, 9, 11, 13, 26, 27] — это утверждение о том, что в открытой для потоков энергии системе полная мощность N равна сумме активной (полезной) мощности Р и мощности потерь G с сохранением [ L5T–5 ]-размерности (рис. 3):

[ L5T–5 ] = const (сохранение качества системы с размерностью

Рис. 3 мощности);

N (t) = Р (t) + G (t), [L5T–5];(9)

Р (t) = N(t) · η(t) · ε(t), [L5T–5];(10)

φ(t) = P(t) / N(t), [L0T0];(11)

где N(t) — полная мощность системы с LT-размерностью [ L5T–5 ] ;

Р(t) — активная (полезная) мощность системы с LT-размерностью [ L5T–5 ];

G(t) — мощность потерь или потери мощности с LT-размерностью [ L5T–5 ].

Здесь: φ(t) — эффективность использования полной мощности с LT-размерностью [ L0T0 ]:

φ(t) = η(t) · ε(t) ; (12)

где η(t) — обобщенный коэффициент совершенства используемых технологий;

ε(t) — коэффициент наличия (или отсутствия) потребителя (качество планирования) [10].

Кузнецов, О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков). Не следует путать поток энергии как отношение Е/t с плотностью потока энергии как отношения Е/(t·L3) . Плотность потока энергии имеет LT-размерность [ L2T–5 ], а поток энергии имеет LT-размерность мощности [ L5T–5 ], и поэтому они относятся к разным классам систем реального мира.

В состав открытых систем могут входить замкнутые системы, например, «энергия» [ L5T–4 ] входит в состав системы «мощность» [ L5T–5 ]. Однако между открытой и замкнутой системами всегда существует LT-димензиальный разрыв. Для его устранения могут быть использованы разные пути. Первый путь — размыкание замкнутой системы — это переход к новому качеству с бóльшей LT-размерностью. Второй путь — замыкание открытых систем — это переход к иному качеству с мéньшей LT-размерностью. Первый путь связан с развитием, а второй — с деградацией.

Принцип живучести: « В ходе геологического времени не убывает мощность выявления живого вещества в биосфере… Этот процесс до сих пор мало принимается во внимание. В дальнейшем мне все время придется иметь с ним дело» (В.И. Вернадский) [16].

На LT-языке принцип живучести — это утверждение о том, что Жизнь в открытой системе (и любой ее части) сохраняется в течение периода T, если имеет место выполнение необходимого и достаточного условий [8, 11]:

-

1. сохранение качества (класса систем) с размерностью мощности:

-

2. сохранение неубывающей полезной мощности на периоде Т:

[ L5T–5 ] = const . (13)

Р - Т > 0 ; ф . Т > 0 ; [ L 5 T 5 ]. (14)

Живое вещество В.И. Вернадского объединяет все многообразие явлений космопланетарной жизни, все его формы на протяжении всей геологической истории планеты, и поэтому живое вещество — не столько тело, сколько циклический процесс, геологически вечный волновой динамический процесс. Какому же принципу подчиняется этот процесс? На этот вопрос дал ответ Э.С. Бауэр. Он предложил принцип существования любых форм живых систем, который он определяет как принцип устойчивой неравновесности [5].

Этот принцип гласит: «Все и только живые системы никогда не бывают в равновесии и исполняют за счет своей свободной энергии постоянную работу против равновесия, требуемого законами физики и химии при существующих внешних условиях». Как и В.И. Вернадский, Э.С. Бауэр не стал прибегать к величине энтропии, а выбрал новую существенную переменную, которую назвал «внешней работой». Согласно Э.С. Бауэру, «мы имеем дело не с противоречием законам термодинамики, а с другими законами, состоящими, между прочим, в том, что разрешаемое термодинамикой закономерно не наступает» в течение 4-х миллиардов лет.

Принцип Э.С. Бауэра можно рассматривать как проекцию общего закона природы — закона сохранения мощности в системе координат с именем «жизнь». На LT-языке принцип выглядит так:

P = LT - 4 х LT - 1 > 0 [9, 13, 27, 28] (15)

В соответствии с законом сохранения мощности диссипативные (косные в терминологии В.И Вернадского), антидиссипативные (живые) и переходные процессы

Электронное научное издание

«Международный электронный журнал. Устойчивое развитие: наука и практика» вып. 2 (13), 2014, ст. 3

Выпуск подготовлен по итогам IV Международной научной конференции по фундаментальным и прикладным проблемам устойчивого развития в системе «природа - общество - человек»: наука, инженерия, образование (22 декабря 2014 г.) описываются единым уравнением, но с указанием ограничений для каждого типа процессов [27, 28].

Все три типа описываются одним уравнением, но с разными граничными условиями:

0 = P + G 1 , где G i = G - N , [ 1ГГ ], (16)

где G i > 0 для первого типа систем (диссипативные процессы), G i < 0 для второго типа систем (антидиссипативные процессы), G i = 0 для третьего типа систем (переходные процессы).

Уравнение с ограничениями для первого типа можно охарактеризовать как обобщенную запись принципа диссипации для открытых неравновесных систем. При этом, если N = 0, имеет место классическая формулировка Клаузиуса для закрытых систем. При N ^ 0 сущность диссипативности, тенденция к нарастанию энтропии отображается неравенством G i > 0, именно это неравенство и переносит сущность второго начала на открытую систему.

Уравнение с ограничениями для второго типа можно рассматривать как обобщенную запись принципа устойчивой неравновесности Э.С. Бауэра. Обеспечивая выполнение соотношения G i < 0, устойчиво неравновесные системы-процессы как бы «переворачивают» ситуацию в том смысле, что доминирует антидиссипативный процесс: способность системы совершать внешнюю работу не убывает во времени.

Необходимо специально подчеркнуть, что второе начало термодинамики в устойчиво неравновесных системах отнюдь не нарушается (на это обращал внимание еще Э.С. Бауэр), так как для него остается незыблемым фундаментальное неравенство G i > 0. Речь идет о разных классах систем-процессов, принципиальное различие которых проявляется в смене знака направления их закономерных изменений во времени.

Второе начало управляет движением одного класса систем-процессов, для которых доминирующим является понятие «рост диссипации, энтропии, мощности потерь энергии», ведущих к дезорганизации и смерти системы, уменьшению пространственно-временной размерности системы. К этому классу систем относятся неживое, косное вещество — все процессы и явления неживой природы.

Принцип устойчивой неравновесности управляет принципиально иным классом систем-процессов, для которых доминирующим является понятие «неубывающей способности совершать внешнюю работу во времени». К нему относятся живое вещество, все процессы и явления Жизни как космопланетарного явления.

Принципиальное различие диссипативных и антидиссипативных процессов заключается в их противоположном направлении движения.

На основе закона сохранения мощности и принципа устойчивой неравновесности можно сформулировать условия «бессмертия» Итигэлова, которые могут рассматриваться как гипотеза в научной программе исследований.

Условия «нетленности» Итигэлова

Бесстрастно изучив земную жизнь, начинайте с сегодняшнего дня

Практику Десяти Благих Деяний31 — незамедлительно!!!

(Из послания Хамбо-ламы Итигэлова)

Условие телесного бессмертия Итигэлова

Стоячая волна:

[ L 0 T0 ] = [ L 5 T 5 ] x [ L 5 T 5 ] -1 = 1 0 = sin2 1 + cos2 t (17)

Условие живучести (устойчивая неравновесность):

L T 1

x L t - 1 > о

Условие духовного бессмертия Итигэлова

Гармония или Великая пустота:

0701 [ LT - 1] n =10

' [ L T ^ m • [ A ]

где [ LT 1 ] n — доминирующий спектр потока частот в Космическом пространстве

Итигэлова;

[ LT 1 ] m — доминирующий спектр потока частот организма Итигэлова;

[ A]=[ LT-1]

n - m

— доминирующий акустический поток частот молитвенного ритуала.

В качестве гипотезы можно дать определение состояния как гармонии потоков времени в пространстве организма Итигэлова.

Под воздействием частотного потока молитвы произошло изменение частотного спектра в единице объема организма Итигэлова. Образовалось музыкальное созвучие

-

31 Десять благих деяний Итигэлова исключают: 1. лишение жизни живого существа; 2. воровство; 3. сексуальный проступок, разврат; 4. ложь; 5. злословие (вносить распри или раздоры);

-

6 . грубость; 7. пустословие; 8. зависть; 9. злонамеренность; 10. ложные взгляды (представлять несуществующее существующим) .

(гармония) между «музыкой тела» и «музыкой Космоса», что не является нарушением общих законов Природы.

Сформулированные условия рассматриваются как гипотезы, выраженные в терминах универсальных Пространственно-Временных величин и по этой причине допускающие возможность постановки экспериментов. Было бы неправильно полагать, что изложенная точка зрения автора является единственно возможной. Безусловно, может быть и другая позиция. Но какой бы она ни была, она должна быть обоснована, и по возможности должна допускать корректную постановку и проведение научных, в том числе экспериментальных исследований. Этому требованию и удовлетворяет предлагаемая программа.

В рамках программы исследования существует много вопросов, среди которых следующие. Если с момента поднятия тела и до настоящего времени Итигэлов питается духовной пищей, то чем и как он питался в захороненном состоянии? Как на языке Времени-Пространства соразмерить духовные и физические потоки? Может ли Время быть многомерным?

Если квалифицировать состояние Итигэлова как живой организм, то как связаны между собой и какое взаимное влияние оказывают духовные и физические процессы? Как их выразить в пространственно-временном измерении?

Если Итигэлов ввел свой организм в состояние Великой пустоты (стоячей волны), то как ему удалось это сделать? Как измерить и технологически воспроизвести этот феномен?

Реально ли получить положительный результат, если речь идет о воплощении идеи в продукт, который обладает как минимум тремя фундаментальными свойствами:

-

1. востребован каждым человеком;

-

2. доступен каждому человеку;

-

3. никто в мире не производит?

Естественно, что при такой постановке вопроса практическая реализация программы может иметь последствия, идущие очень далеко. Однако, следует признать, что для эффективной реализации программы требуется объединение усилий разных коллективов и представителей фундаментальной и прикладной науки, представителей религии и искусства. Я считаю вполне уместным международное сотрудничество по данной проблеме, а также развитие совместных работ с интересным коллективом ученых Института исследований природы времени МГУ.

Список литературы Введение в научную программу исследований фундаментальных свойств времени-пространства на примере феномена Итигэлова

- Аксенов Г.П. Причина времени. -М.: Эдиториал УРСС, 2001. -304 с.

- EDN: RPRVKT

- Бартини Р.О. Некоторые соотношения между физическими константами//Доклады АН СССР: том 163, №4/1965. -с. 861-864.

- Бартини Р.О. Структура пространства-времени//Мир Бартини. -М.: Самообразование, 2009. -с. 57-103.

- Бартини Р.Л., Кузнецов П.Г. Множественность геометрий и множественность физик//Моделирование динамических систем. -Брянск, 1974. -с. 18-29.

- Бауэр Э.С. Теоретическая биология. -СПб.: ООО «Росток», 2002. -352 с.