Вводное занятие для детей 7–8 лет по программе художественной направленности в изостудии «Жар-птица»

Автор: Л.Д. Логинова

Журнал: Учебный год.

Рубрика: Воспитательный потенциал дополнительного образования детей

Статья в выпуске: 3 (65), 2021 года.

Бесплатный доступ

Описана методика проведения вводного занятия для детей 7–8 лет по дополнительной общеразвивающей программе художественной направленности, показаны приемы погружения детей в изобразительную деятельность на примере рисования натюрморта.

Педагогические задачи вводного занятия, волгоградский художник И.И. Машков, методика погружения детей в изобразительную деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/14120407

IDR: 14120407

Текст статьи Вводное занятие для детей 7–8 лет по программе художественной направленности в изостудии «Жар-птица»

В изостудию «Жар-птица» нашего Центра детского творчества детей набирают в группы без предварительного отбора. Как правило, это дети 7 – 8 лет, которых приводят в студию родители. Важное мотивационное значение имеет вводное занятие с вновь поступившими детьми. От педагога требуется так его выстроить, чтобы у ребенка пробудился интерес к занятию изобразительной деятельностью, чтобы ребенок осознал эту свою потребность, и у него возникло желание участвовать во всех воспитательно-образовательных событиях изостудии «Жар-птица».

Поэтому планируя и проводя вводное занятие, мы имеем в виду комплекс ключевых педагогических задач. Это, во-первых, пробуждение мотивации детей на посещение занятий живописью. Во-вторых, проведение диагностики знаний и умений в области изобразительной деятельности у детей, участвующих в занятии.

Помимо этого, на вводном занятии мы создаем предпосылки для обучения детей рисованию фруктов с натуры, созданию цветовой гаммы рисунка посредством смешивания цветов, освоению элементарных приемов рисования пасте- лью. Параллельно с решением задач обучения происходит развитие зрительных представлений детей, их впечатлений от натуры и представлений о материальности изображаемых объектов, что в совокупности важно для актуализации у детей способности чувствовать пропорции и соразмерности. Еще один немаловажный момент касается детской самоорганизации – требуется на первых порах помогать ребятам в организации своего рабочего места.

На вводном занятии дети открывают новое знание, содержание которого для них является простым для понимания и воплощения на практике, с одной стороны, и решающим множество задач, с другой стороны.

В начале занятия мы демонстрируем детям иллюстрации с картинами знаменитого волгоградского художника И.И. Машкова: «Натюрморт с фруктами», «Натюрморт с ананасом», «Натюрморт с бегониями», где изображены фрукты различных сортов и окрасов. Для этого используем ресурсы Интернета1.

При этом рассказываем детям о художнике (фото 1). Обращаем внимание детей на то, что родился Машков Илья Иванович в станице Михайловской округа Войска Донского. Сегодня это Волгоградская область. Значит, он – наш земляк. Он – вы ходец из бедной крестьянской семьи.

Художник И.И. Машков

Рис. 1. Машков И.И.

Натюрморт с фруктами, 1910

Илья был старшим из девяти детей, и денег у родителей, занимавшихся мелкой торговлей, на учебу детей не было. Мальчика, который с малых лет демонстрировал большую тягу и способности к рисованию, отдали в приходскую школу, но уже в 11 лет забрали его оттуда и отправили работать, чтобы он помогал семье. Ему пришлось работать в лавке торговца фруктами, обслуживая клиентов по 14 часов в день1. Может быть, этим объясняется творческий интерес художника к теме «Фрукты», что отразилось в его замечательных натюрмортах.

В дальнейшем первоначальное художественное образование И.И. Машков получал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, где учился у выдающихся педагогов К. Коровина, Л. Пастернака, В. Серова, А. Васнецова.

Ребята рассматривают картины художника, а мы их нацеливаем на то, чтобы они определяли, какие это фрукты, подмечали их форму и оттенки цвета фруктов (рис. 1).

Затем мы берем в руки настоящее, живое яблоко и предлагаем рассмотреть его, показывая со всех сторон. Дети рассматривают яблоко и подмечают, где плодоножка или по-простому палочка, при помощи которой яблоко крепится на дереве, а где остатки чашелистиков, то место, откуда раньше распускался цветок. После изучения яблока как объекта рисования мы предлагаем детям представить, что яблоко еще не сорвано и висит на ветке. Так дети переносятся в своих фантазиях и образах в яблоневый сад. Выждав паузу, мы просим детей попробовать нарисовать ветку яблони с яблоками.

Детям предлагаем необходимые материалы: меловая пастель от 18 до 72 мелков, тонированная пастельная формата А4 и лак для волос для закрепления рисунка. При этом используем наглядно-иллюстративный метод обучения, так как дети еще не владеют композиционными навыками, умениями изображения с натуры. Мы размещаем на доске возможные варианты выполнения заданий, из которых дети выбирают подходящие для них. А затем рисуем вместе с детьми, проговаривая каждый этап и показывая образец выполнения действия.

Изображение ветки – произвольная наклонная линия, проведенная от руки. С первых минут рисования новым материалом мы даем инструкцию по его применению: мелок пастели следует держать близко от того конца, которым рисуешь, для того, чтобы он не поломался. Далее проводим линию, параллельную первой на небольшом расстоянии от нее. Тоном коричневых оттенков закрашиваем расстояние между линиями.

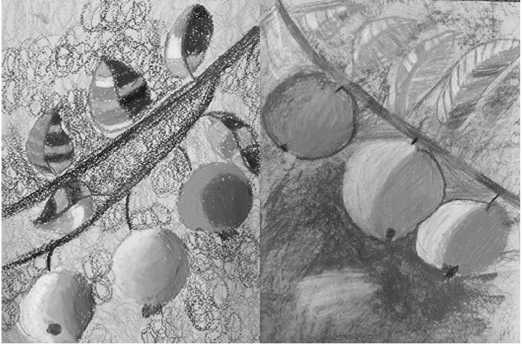

Потом приступаем к изображению яблок. Это три круга, нарисованные розовым или оранжевым цветом, которые расположены ниже ветки. Далее происходит работа тоном. Предлагаем ребятам выбрать любое яблоко, разделить на две равные части. Первую часть закрашиваем оранжевым, вторую красным. Затем оранжевым цветом заходим на половину зоны красного цвета, потом, наоборот, красный цвет используем в оранжевой зоне (рис. 1 и 2).

Рис. 1. Две веточки с яблоками. Рис. 2. Одна веточка с яблоками.

Так наглядно на практике дети узнают, как смешиваются цвета меловой пастелью. Такой прием можно использовать, работая любым сухим графическим материалом: соусом, цветными карандашами, восковыми мелками. Это позволит расширить приемы работы и сделать детские рисунки более выразительными.

Затем делается тоновая проработка второго яблока. Оно также делится, но уже на три части. Первая закрашивается белым, вторая розовым, третья красным. Если позволяет палитра, можно пользоваться различными розовыми и красными оттенками. Затем розовый цвет смешиваем с красным таким же приемом – розовый заходит на зону красного цвета. Таким же образом красный цвет кладется на розовый и розовый заходит на часть зоны белого цвета.

Поскольку дети овладели принципом тоновой проработки яблок, третье яблоко они закрашивают самостоятельно, выбирая его окрас. Затем рисуем плодоножки и чашелистики. После приступаем к изображению листочков.

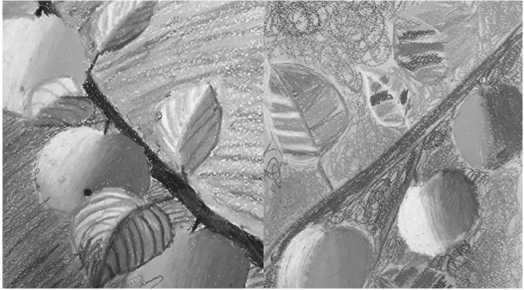

Листик рисуется так: от ветки в любом месте проводится дугообразная линия зеленого цвета, которая будет основанием и центральный жил- кой. Затем с каждой стороны проводится две дуги, выгнутые наружу от центральной жилки. Затем делим лист на поперечные жилки. Расстояние между ними закрашиваем оттенками зеленого, синего цвета (рис 3 и 4).

Рис. 3 и 4. Рисунки яблок с проработанными листочками

На вводном занятии дети могут работать с разной скоростью, поэтому педагогу следует корректировать каждый этап рисования.

Детьми, рисующими быстрее, может выполняться больший объем работы. Например, все изображают три яблока, а некоторые успевают четыре, также количество листочков на ветке яблони может быть увеличено.

Следует отметить, что есть ребята, которые выполняют задание медленнее, для них обязательным объемом работы будет нарисовать три яблока и два листочка. Фон может быть закрашен, а может оставаться нетронутым – это тоже возможность для педагога варьировать объем

задания. В любом случае рисунок получится красочным и интересным.

Так как детям старшего дошкольного и младшего школьного возраста характерно нагляднообразное мышление, то при выполнении этого задания у ребят формируется и запечатлевается яркий образ яблок.

Способ рисования и прием смешивания цветов в технике пастели надолго фиксируется в детской памяти и может легко воспроизводиться при выполнении последующих заданий.

Выстраивая подобный сценарий вводного заня-

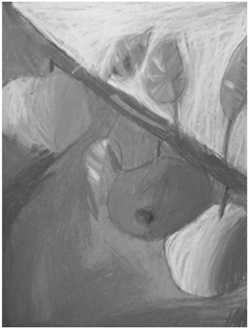

Рис. 5. Рисунок ребенка с вводного занятия

тия, мы и проводим первичную диагностику детей, и с учетом того, как дети справляются с работой, планируем дальнейшую работу с ними. Создавая ситуации посиль-ности и успеха действий, мы добиваемся требуемой мотивации. Все дети с заданиями справляются легко, ухо- дят домой с завершенными работами, которые нравятся им самим и их родителям (рис. 5).

Все это пробуждает интерес детей к изобразительной деятельности и желание продолжать занятия в изостудии.

Педагог дополнительного образования, МОУ «Центр детского творчества Дзержинского района Волгограда»