Выбор адгезивных систем при лечении кариеса корня зуба (обзор литературы)

Автор: Романенко И.Г., Чепурова Н.И., Зуева А.С.

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 2 (50), 2021 года.

Бесплатный доступ

Адгезивная стоматология - фундамент, на основе которого произошли глобальные изменения в концепции адгезии композиционных материалов в терапевтической стоматологии, протоколов фиксации керамических реставраций в ортопедической стоматологии. Но остался ряд нерешенных задач - адгезия композиционных материалов к склерозированному дентину и цементу корня зуба, чувствительность компонентов адгезивных систем к влажной среде полости рта и пространственная стабильность в условиях присутствия дентинной жидкости, перемещающейся центробежно в дентинных канальцах, отсутствие восстановления периодонтального прикрепления к дефекту, возникающему при кариесе корня зуба. В обзоре проведен анализ результатов исследований применения самопротравливающихся адгезивных систем в лечении кариеса корня. Способность врача выбрать адгезивную систему в том или ином клиническом случае демонстрирует его фундаментальные знания и сводит к минимуму процент ошибок, которые он может допустить на этапе лечения.

Адгезивная система, адгезия, кариес корня, самопротравливающиеся адгезивные системы, 8-е поколение адгезивных систем

Короткий адрес: https://sciup.org/143176796

IDR: 143176796 | УДК: 616.314-002.4-089.27 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2021.2.CLIN.2

Текст обзорной статьи Выбор адгезивных систем при лечении кариеса корня зуба (обзор литературы)

Cite as: Romanenko I.G., Chepurova N.I., Zueva A.S. Selection of adhesive systems in treatment of tooth root caries (literature review). Bulletin of the Medical Institute Reaviz. Rehabilitation, Doctor and Health. 2021;2(50): 50-61.

Адгезивная стоматология – это ключ к минимально-инвазивному лечению твердых тканей зуба. Адгезивная система (АС) – комплекс растворов, при комбинации которых происходит возникновение межмолекулярного взаимодействия на границе разнородных фаз (композиционный матери-ал/ткани зуба), способствующее их микро-механическому сцеплению. Современные адгезивные системы стоят на этапе упрощения процедуры адгезии, соединяя все элементы в один флакон, – «all-in-one», что не всегда является единственно правильным решением в определенных клинических случаях. Универсальность – главный критерий, которого еще предстоит достигнуть в разработке адгезивных систем.

Адгезивная подготовка состоит из трех последовательных этапов:

-

1) протравливание твердых тканей зуба;

-

2) нанесение праймера;

-

3) нанесение адгезива.

Эмалевые призмы разрезаются транс-верзально или вертикально в процессе препарирования.

По данным Гвинета и Сильвестрона процесс протравливания осуществляется по трем типам [1]:

I – при центральном типе протравливания быстрее растворяются центральные части призм: кислота удаляет так называемое ядро призм, сохраняя оболочку.

II – при периферическом типе кислота разрушает оболочку призм, ядро сохраняется. Краевые щели в области периферии призм имеют различную ширину и направление, проявляются чаще в головном отделе призм.

III – малоретенционный тип протравливания находят в зоне свободной от призм эмали.

Протравленная поверхность эмали имеет пористый, гранулированный внешний вид благодаря разрыхлению кристаллической структуры. Участки эмали, свободные от призм, появляются в только что прорезавшихся зубах, а также в пришеечной части зубов пожилых людей. Средняя толщина свободной от призм эмали колеблется в пределах 10–30 мм. При протравливании дентина происходит раскрытие дентинных канальцев за счет растворения деминерализованного дентина и удаления «смазанного» слоя.

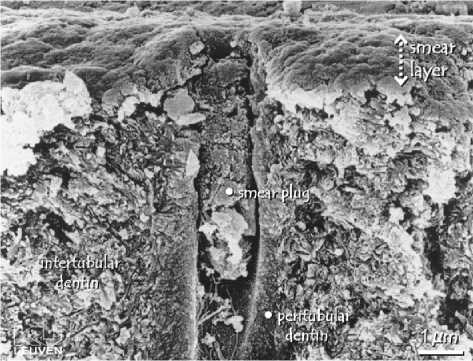

«Смазанный» слой – слой на поверхности дентина, который образуется в результате препарирования и содержит в своем составе денатурированные коллагеновые волокна, обломки кристаллов гидроксиап-патита и дентинных трубочек, компоненты ротовой жидкости, микроорганизмы. Его толщина составляет 5–10 мкм (рис. 1) [2].

Для адекватной обработки дентина достаточным является воздействие протравливающего агента со значением рН 0,5–1,5 в течение 10–20 с. Низкая рН (высокая концентрация протонов H+) обеспечивает образование стабильной силы связи за счет образования более плотного гибридного слоя. Деминерализация пери- и интратубу-лярного дентина приводит к расширению дентинных канальцев и растворению кристаллов гидроксиаппатита на глубину 10–30 мкм, создавая кратерообразные зоны деминерализации с открытыми коллагеновыми волокнами и отростками одонтобластов. Трехмерная система коллагеновых волокон удерживается в исходном состоянии дентинной жидкостью, присутствующей между волокнами, и образует микрорельеф дентина [3].

Существует три техники протравливания эмали и дентина (табл. 1):

-

1) техника тотального протравливания;

-

2) техника селективного протравливания;

-

3) использование самопротравливаю-щего адгезива.

В стоматологии распространены две фундаментальные концепции – «влажного»

(тотальное протравливание) и «сухого» (селективное протравливание, самопротрав-ливающая техника) бондинга. Первая предусматривает полное удаление излишков влаги с поверхности эмали, дентин необходимо оставить влажным, искрящимся и блестящим, чтобы предотвратить коллапс коллагеновых фибрилл (дентинная жидкость в дентинных канальцах находится под давлением 20–40 мм рт. ст.). Вторая предусматривает полное удаление влаги с поверхности эмали и дентина. На поверхность дентина наносят увлажнители, наполняющие влагой и фиксирующие сеть коллагеновых волокон, благодаря водному раствору HEMA и стабилизаторам («AquaPrep», «Gluma Desensitizer», «Creafil SA Primer», «Tubulicid Red»).

Рис. 1. Микрофото среза дентина, полученное с помощью FESEM. «Смазанный» слой толщиной 1 мкм и пробка из «смазанного» слоя закупоривают пространство дентинных трубочек [2]

Fig. 1. Micrograph of the dentine section obtained using FESEM. "Blured" layer 1 μ thick and the plug from the "blured" layer clog the space of the dentinal tubules [2]

Таблица 1. Техники протравливания эмали и дентина

Table 1. Techniques for etching enamel and dentin

|

Техника тотального протравливания |

Одноэтапная техника включает в себя нанесение протравливающего агента на поверхность эмали и дентина, обеспечивая полное удаление пленки «смазанного» слоя и деминерализацию поверхностного слоя дентина |

|

Техника селективного протравливания |

Состоит из двух этапов:

При данной технике происходит модификация «смазанного» слоя, который, превращаясь в гибридный слой, предотвращает коллапс коллагеновых волокон и движение отростков одонтобластов в толще дентинных канальцев под действием дентинной жидкости. Модифицированный гибридный слой закупоривает дентинные трубочки, тем самым снижая степень послеоперационной чувствительности. Дополнительное применение фосфорной кислоты с целью протравливания перед нанесением универсального адгезива заметно улучшает его связь с эмалью зуба, в то время как на дентине подобного эффекта не наблюдалось [4] |

|

Самопротравливающий адгезив |

Техника «all-in-one» состоит из одного этапа – нанесения жидкости, содержащей молекулы протравливающего агента, гидрофильный и гидрофобный компоненты, модифицирующей «смазанный» слой |

Нанесение праймера на поверхность дентина способствует увлажнению открытых дентинных канальцев и удалению излишков воды. Мономер HEMA, входящий в состав праймера, способствует проникновению гидрофобных молекул адгезива в коллагеновую сеть и ее повторному расширению и раскрытию, улучшая прочность и площадь сцепления с адгезивом [5]. В увлажнителях дентина HEMA находится вместе с веществами, стабилизирующими коллагеновые волокна (глютаральдегид, производные салициловой кислоты) [6].

Адгезив заполняет межфибриллярные пространства, которые возникли в результате раскрытия сети коллагеновых фибрилл. Инкапсуляция коллагеновых волокон происходит за счет растворения или модификации смазанного слоя, что приводит к образованию гибридного слоя, состоящего из адгезива, коллагена и кристаллов гидроксиапатита, который играет роль изолирующей прокладки, препятствуя центробежному движению дентинной жидкости в дентинных канальцах, тем самым уменьшая степень проявления послеоперационной чувствительности.

Кариес корня – патологический процесс, который возникает на поверхности корня зуба в результате потери периодонтального соединения [7]. Рецессия контуров десневого края, наличие над- и поддесневых зубных отложений, локальное снижение рН, анаэробная микрофлора являются пусковыми механизмами в инициации патологии (схема 1).

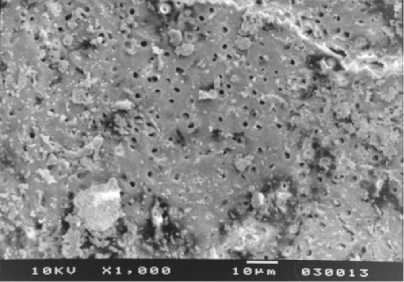

При кариесе корня происходит склерозирование дентинных канальцев в результате осаждения ионов Са2+ и фосфат-ионов в их просвете (рис. 2) [8].

Основные процессы заключаются в деструкции кристаллов гидроксиапатита и коллагеновых волокон, увеличение ионов фтора в поверхностной зоне поражения корней за счет его выделения из фторида кальция [9]. Кариозные поражения распространяются вдоль плоскости корня и не образуют нависающих краев и поднутрений.

Важным фактором в диагностике приостановившегося (неактивного) кариеса цемента является гиперминерализованная зона на его поверхности, влияющая на кинетику испарения воды из подповерхностных зон цемента и температурные значения в зоне поражения. Данные значения регистрируют с помощью тепловизора (температура поверхностных зон цемента выше при активном течении кариеса, увеличивается степень испарения воды из подповерхностных зон при кариозных поражениях) [10]. Оптическая когерентная томография, в основе которой используют метод оптического излучения инфракрасного диапазона, позволяет выявить кариес корня на ранних этапах [11]. При прохождении через здоровые ткани инфракрасные лучи рассеиваются, а при прохождении через кариозно-измененные ткани инфракрасные лучи в них рассеиваются и поглощаются.

Рис. 2. Микрофото корневого дентина (SEM). Пространства дентинных канальцев частично закрыты «смазанным слоем» [8]

Fig. 2. Microphotograph of root dentin (SEM). Dentinal tubule spaces partially covered with a "blured layer" [8]

Гипоминерализованный зернистый слой Томса, располагающийся на периферии корневого дентина и покрывающий его отдельными глобулами, незначительный слой перитубулярного дентина не ограничивают очаг деминерализации

Плотность расположения дентинных трубочек постепенно снижается от коронкового дентина к апикальной части корня, наблюдается уменьшение количества дентинных трубочек, они ветвятся, анастомозируют между собой, в отличие от коронкового дентина, волокна которого имеют S-образный ход. Вследствие ветвления концевых отделов дентинных трубочек происходит латеральное распространение микроорганизмов при кариесе

Прочность на изгиб меньше у корневого дентина, канальцы которого ориентированы параллельно длинной оси зуба, в отличие от коронкового дентина, канальцы которого ориентированы перпендикулярно оси зуба

Схема 1. Особенности строения корневого дентина и цемента корня зуба, играющие важную роль в патогенезе кариеса корня

Scheme 1. Features of the structure of root dentin and cementum of the tooth root, which play an important role in the pathogenesis of root caries

Универсальная адгезивная система – критерий выбора в большинстве клинических случаев, упрощает работу врача-стоматолога и обеспечивает долгосрочную адгезию эстетико-функциональных реставраций в условиях полости рта (табл. 2).

Свойства систем, работающих в методике тотального протравливания, значи- тельно отличаются от таковых в самопро-травливающих адгезивных системах. В каждой системе выделяют достоинства и недостатки, играющие важную роль в выборе показаний к их применению (схема 2).

Таблица 2. Свойства «универсальных» адгезивных систем

Table 2. Properties of "universal" adhesive systems

|

1. Быть однокомпонентной (в 1 бутылочке) и наноситься одним слоем |

2. Снижать полимеризационную усадку жидких композитов |

|

3. Обеспечивать герметизацию дентинных канальцев, препятствуя дальнейшей деминерализации твердых тканей зуба и развитию реакции постоперативной чувствительности дентина |

4. Снижать или полностью прекращать деградацию внеклеточного матрикса (коллаген, фибронектин, ламинин, гликопротеин), матрикса дентина, потерю целостности между гибридным слоем и минерализованными коллагеновыми волокнами в результате действия матриксных металлопротеиназ [12] |

|

5. Обладать возможностью применения в разных техниках кислотной обработки твердых тканей зуба – тотального, селективного и самопротравливания |

6. Обладать оптимальной pH, не приводящей к нейтрализации щелочных аминов, входящих в состав цементов двойного и тройного отверждения |

|

7. Обеспечивать высокую прочность адгезивного соединения до и после этапов фотополимеризации и термоциклирования |

8. В состав АС должны входить этанол и хлоргексидин (без этапа проведения спиртового адгезивного протокола) – они обеспечивают расправление сети коллагеновых волокон, препятствующее коллапсу коллагеновых волокон |

|

9. Обеспечивать краевую адаптацию реставрационных материалов к твердым тканям зуба (эмали, дентину и цементу корня) |

10. Использоваться как для прямых, так и для непрямых реставраций |

|

11. Формировать зону взаимодиффузии (гибридного слоя), армированную коллагеновыми волокнами |

12. Адгезивы должны компенсировать напряжение, возникающее в тканях после полимеризации пломбы – дебондинг |

|

13. Уменьшать степень наноподтеканий на границе «пломба-ткани зуба» |

14. Сохранять стабильность в полости рта без учета изоляции рабочего поля |

|

15. Обеспечивать полноценную адгезию к влажному и сухому дентину |

16. Обеспечивать адгезию ко всем материалам, включая металлы, цирконий и керамику |

Адгезивные системы тотального протравливания

Самопротравливающие адгезивные системы

Преимущества

-

1) многофункциональность:

-

2) большая глубина деминерализации твердых тканей зуба способствует более глубокой пенетрации адгезива, что приводит к образованию прочной силы сцепления с тканями дентина и эмали;

-

3) менее подвержены к водной деградации гибридной зоны и образованию - водных деревьев» (полимеризация адгезива в условиях влажной среды дентина)

-

1) многоэтапностьи чувствительность к этапам работы с компонентами адгезивных систем:

-

2) проблема связи с химиокомпозитами связана со значением pH адгезивных систем 5-го поколения, которое колеблется от 2.5 до 5.5 единиц и нейтрализует щелочные третичные амины, запускающие реакцию полимеризации химиоотверждаемых материалов:

-

3) адгезия к эмали у адгезивных систем 5-го поколения превышает таковую у дентина, что увеличивает риск отрыва пломбировочного материала от дна полости;

-

4) высокая чувствительность к влажной среде дентина;

-

5) техника контролируемого протравливания (при длительном протравливании появляется риск развития постоперативной чувствительности, при недостаточном протравливании -снижается степень адгезии в 2-Зраза). Глубина проникновения адгезива не всегда соответствует грубине протравливания тканей зуба

-

1) низкие значения pH формируют более прочную и стабильную гибридную зону;

-

2) уменьшение количества этапов при нанесении компонентов АС;

-

3) модификация -смазанного» слоя ограничивает глубину проникновения протравливающего агента до 15 мкм. одновременное данным процессом происходит инфильтрация деминерализованных участков компонентами адгезива:

-

4) отсутствие постоперативной чувствительности;

-

5) отсутствие контроля влажности дентина и цемента корня зуба -возможность проведения реставраций в условиях недостаточной изоляции:

-

6) присутствие в составе протравливающего агента 10-MDP способствует возникновению дентин- и эмаль-кислотоустойчивых зон. 10-MDP образует хелатные соединения с ионами Са2*. тем самым обеспечивается формирование прочной химической связи с дентином и эмалью зуба [17];

-

7) MDPB - мономер (состоит из антибактериальной группы бромида додецил пиридина и метакрилата), который обладает длительной антибактериальной активностью [18]. После реакции полимеризации мономер ковалентно связывается с полимерной сетью адгезива, ингибируя активность микроорганизмов при их контакте с ним:

-

8) водный раствор НЕМА способствует увлажнению дентина, расширению сети спавшихся коллагеновых волокон и увеличивает площадь их соприкосновения с молекулами адгезива;

-

9) Copolymer - модифицированная метакрилатамиполиалкеновая кислота, которая обеспечивает полноценную адгезию как к сухому, так и к влажному дентину в технике селективного протравливания, самопротравливающей технике (образуются дополнительные химические связи между R-COO- радикалом кополимера и ионами Са2* гидроксиапатита) [18];

-

10) в некоторых самопротравливающих адгезивных системах в составе присутствуют ионы ерггора. обеспечивающие возможность предотвращения процесса развития вторичного кариеса:

-

11) поперечно-сшивающие мономеры обеспечивают дополнительную механическую ретенцию

Недостатки

-

1) деградация гибридной зоны за счет образования -водных деревьев» (явление проникновения дентинной жидкости через гибридный слой без его деформации в виде прорыва получило название -водное дерево») - недостаточная полимеризация адгезивного слоя. Единственным достоверно эффективным способом профилактики его возникновения является быстрое покрытие гидрофобным композитом дентинной части гибридного слоя после полимеризации, до того, как дентинная жидкость его пропитает [19];

-

2) ионы кальция и фостфат-ионы осмотически притягивают воду, которая проникает снаружи через слой гидрофильной части адгезива, создавая водяные пузыри:

-

3) незначительная толщина гибридной зоны приводит к уменьшению степени проникновения в толщу дентинатяжей адгезива, снижая стабильность краевой адаптации композиционного материала во времени - для повышения степени маргинальной адаптации рекомендуется дополнительно поводить этап селективного протравливания дентина в течение 10-15 секунд (витальные зубы). 5 секунд (девитальные зубы)

Схема 2. Сравнительная характеристика адгезивных систем тотального протравливания и самопротравливающихся адгезивных систем

Scheme 2. Comparative characteristics of total etch adhesive systems and self-etching adhesive systems

Длительное протравливание поверхности дентина в технике тотального протравливания не влияет на силу адгезии в 4-м и 5-м поколениях, которая остается довольно слабой к склерозированно-измененному дентину даже после его препарирования за счет наличия в составе «смазанного» слоя кислотоустойчивых гиперминерализованных кристаллов гидроксиапатита. Самопро-травливающие адгезивные системы обеспечивают высокую силу сцепления с предварительно препарированным слоем склерозированного дентина за счет молекул 10-MDP [13]. Адгезивные системы 8-го поколения («Futurabond DC», Voco (Germany); «G-Premio Bond», GC (Japan); «Bond ForceII», Tokuyama (Japan)) – новый шаг в развитии адгезивной стоматологии. Данные адгезивы совместимы со всеми типами протравливания твердых тканей зуба (методикой тотального и селективного протравливания в условиях значительных по объему кариозных дефектов и высокого значения С-фактора), могут применяться в качестве самопротравливающих адгезивов при пломбировании незначительных кариозных дефектов, некариозных поражений, кариеса корня, лечении молочных зубов. Наночастицы, входящие в состав АС, не подвергаются агломерации, тем самым обеспечивая равномерное распределение частиц по поверхности эмали и дентина при втирании адгезива и распределении воздушной струей в виде тонкой пленки, обеспечивая высокую силу сцепления и стабильность краевого прилегания. Глубокая пенетрация адгезива на слой частично деминерализованных эмали и дентина обеспечивается за счет того, что частицы нанонаполнителя не выпадают в осадок, находясь в растворенном состоянии в растворителе. При высушивании происходит испарение слоя растворителя и заполнение наночастицами свободных ниш на поверхности твердых тканей с модификацией «смазанного» слоя. Это приводит к стабильности гибридного слоя в условиях окклюзионных нагрузок, но данные аккумуляции-депо наночастиц со временем могут приводить к образованию трещин в гибридной зоне и образованию «водных деревьев». Наличие в адгезивных системах 8-го поколения большого количества поперечно-сшивающихся мономеров увеличивает прочность на разрыв [14–16].

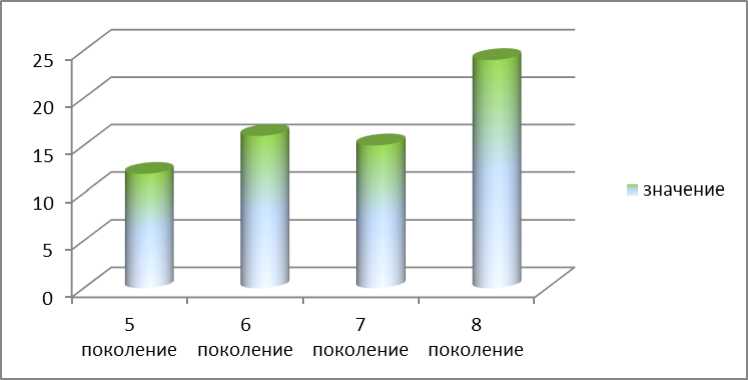

Оценивали силу адгезии четырех типов адгезивных систем и выявили, что АС 8-го поколения обладают высокой силой адгезии (25,11 МПа) за счет наличия в их полимерной цепи поперечно-сшивающих функциональных мономеров, имеющих размеры в микро- и нанодиапазонах (схема 3) [20].

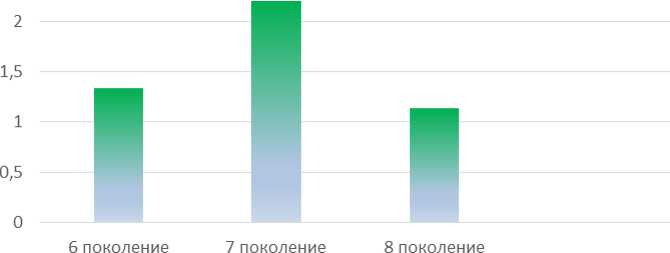

Исследовали глубину проникновения (микроподтекания) 2 %-го раствора метиленового синего в дентинные трубочки в течение 48 часов при нанесении представителей АС 6, 7 и 8-го поколений на поверхность удаленных и препарированных по II классу моляров. Исследование проводилось методом стереомикроскопии по 5-балльной шкале: 0 баллов – отсутствие микроподтеканий; 1 балл – инфильтрация компонентов красителя на глубину не более % толщины протравленной придесневой стенки; 2 балла – инфильтрация компонентами красителя придесневой стенки; 3 балла – инфильтрация компонентами красителя всей придесневой стенки и % глубины окклюзионной стенки; 4 балла – инфильтрация компонентами красителя придесне-вой и окклюзионной стенок на всем протяжении.

Низкие значения в глубине микроподтеканий у АС 8-го поколения обусловлены низким уровнем рН адгезивной системы и наличием функциональных 10-MDP мономеров в их составе, обеспечивающих формирование большего количества полимерных тяжей в «гибридном» слое [21]. Непрерывное сцепление компонентов АС с поверхностью эмали и дентина обеспечивает низкую степень микроподтеканий (схема 4) [22].

Схема 3. Сравнение средней прочности связи на сдвиг четырех групп адгезивных систем [20]

Scheme 3. Comparison of the average shear bond strength of four groups of adhesive systems

2,5

адгезивных систем адгезивных систем адгезивных систем

("Parabond") ("Onecoat 7") ("G premio bond")

-

■ Величина микроподтеканий (мкм)

Схема 4. Глубина микроподтеканий [22] Scheme 4. Depth of microleaks

Включение в состав адгезивной системы ионов кремния ускоряет рост коллагеновых фибрилл, высвобождение ионов фтора, и его включение в кристаллическую решетку гидроксиапатита способствует гидратации поверхности дентина и восстановлению рН в очаге воспаления. Коллоидный оксид кремния при высвобождении иона конкурирует с ионами Са2+ за вакантное место в кристалле гидроксиапатита, увеличивая прочность образовавшейся гибридной зоны.

Адгезивная система является высоко-наполненной, что соответствует наполненности текучего композита. При пломбиро- вании небольших по объему полостей это свойство исключает этап нанесения текучего композита, так как тиксотропность адгезива позволяет заполнить весь микрорельеф деминерализованных эмали и дентина.

Химические связи образуются между R-PO4 радикалами фосфатной группы 10-MDP и ионами кальция Ca2+ и формируют «нанослои» на поверхности кристалла гидроксиапатита. MDPB-мономер, проявляющий антибактериальные свойства, формирует связь с карбоксильными группами коллагена, PEM-F-мономер – инкорпорированный фторид, NMSA-мономер с салицилатной группой обеспечивает хелирование кальция и достижение максимального эффекта снижения чувствительности [23].

Врач, сталкиваясь с поддесневыми кариозными дефектами, должен учитывать проблемы, связанные с их пломбированием. Надежная изоляция, гиперестезия при-десневой зоны, близость пульповой камеры – проблемы, которым врач должен уделять тщательное внимание (табл. 3).

Факторы, препятствующие деминерализации склерозированного дентина 37 % ортофосфорной кислотой в концепции тотального протравливания:

наличие кислотоустойчивой гиперминерализованной зоны склеротического дентина;

кальциноз и денатурация сети коллагеновых волокон в зоне склероза;

облитерация дентинных канальцев.

Частичная или полная облитерация дентинных канальцев и наличие кислотоустойчивого гиперминерализованного слоя интертубулярного дентина на поверхности корня зуба приводят к снижению степени пенетрации ортофосфорной кислоты вглубь склерозированного дентина. Слабые кислотные мономеры (10-MDP), входящие в состав самопротравливающих адгезивных систем и обладающие низким значением рН и молекулярной массой, способны вызвать деминерализацию поверхностного слоя склеротического дентина и модификацию «смазанного» слоя с образованием гибридной зоны.

Таблица 3. Проблемы лечения кариозных дефектов корня зуба и пути их преодоления

Table 3. Problems of treatment of carious defects of the tooth root and ways to overcome them

|

Проблема |

Пути решения |

|

Травма контура десневого края |

|

|

Изоляция операционного поля (защита от крови, десневой и ротовой жидкости, экссудата из периодонтальных карманов) |

|

|

Распространение кариозного процесса ниже уровня десневого края |

|

|

Адгезия пломбировочного материала к дентину и цементу корня зуба |

|

|

Возникновение избыточного окклюзионного напряжения в пришеечной области |

|

|

Гиперестезия в пришеечной области |

|

|

Обеспечение макромеханиче-ской ретенции пломбировочного материала |

|

Молекула 10-MDP мономера соединяется с кристаллами гидроксиапатита посредством образования водородной связи между Ca2+. В гиперминерализованном слое склерозированного дентина присутствует большее количество свободных Са2+, что приводит к образованию более устойчивых связей между 10-MDP и Са2+ [24]. В отличие от некариозных поражений (клиновидный дефект), где процесс склерозирования затрагивает все структуры дентина, зона образования склерозированного дентина и апризматической эмали может быть отпрепарирована керамическими борами и мелкозернистыми алмазными борами для полного удаления кислотоустойчивых слоев дентина и эмали. Это обеспечивает диффузию молекул самопротравли-вающих АС в толщу неизмененного под действием кариозного процесса дентина [25].

Присутствие в составе АС протравливающего агента 10-MDP способствует возникновению дентин- и эмаль-кислотоустойчивых зон, которые улучшают маргинальную адаптацию композиционного материала, уменьшают степень возникновения вторичного кариеса на границе композиционный материал/ткани зуба (поскольку ионы кальция и фосфата, образующиеся в результате деминерализации, остаются в растворе, они буферизуют праймер и ограничивают глубину деминерализации – эффект «реминерализации»).

Применение самопротравливающих адгезивных систем позволяет трансформировать смазанный слой и одновременно декальцинировать поверхностный слой в области дефекта в сочетании с предварительным протравливанием границ скоса ортофосфорной кислотой.

Развитие тубулярного склероза под действием кариозного процесса, образование иррегулярного дентина со стороны пульповой камеры не оказывают негативного влияния на силы сцепления современных фотополимеризующихся композитов при применении самопротравливающего адгезива [26].

Альтернативные методы лечения

Стеклоиономерные цементы (СИЦ), используемые в качестве альтернативных методик лечения кариеса корня, имеют меньшую силу сцепления (10 МПа) по сравнению с композиционными материалами, обеспечивают образование химических связей с дентином. «Динамические» связи, которые возникают при действии окклюзионных нагрузок, могут разрываться и воссоздаваться вновь при растяжении/сжатии пломбировочного материала. Но это приводит к быстрой деградации гибридного слоя и нарушению краевого прилегания. Склонность к образованию «водных деревьев» также способствует деградации гибридной зоны. Кариесстатический эффект обеспечивается за счет пролонгированного выделения F- из СИЦ. Диффузия фторид-ионов осуществляется в области 1-го слоя пломбировочного материала, в зоне 3 мм. Коэффициент термического расширения, близкий к твердым тканям зуба, и низкая степень усадки (1 %) по сравнению с композиционными материалами, делают СИЦ материалами выбора при пломбировании кариозных дефектов на поверхности корня зуба.

Компомеры, сочетающие в себе свойства композиционных материалов и стеклоиономерных цементов, обладают лучшими эстетическими свойствами по сравнению с СИЦ. Но быстрая деградация гибридного слоя, образование «водных пузырей», отсутствие образования «динамических» связей приводит к быстрой упругой деформации материала, нарушению краевого прилегания и отрыву пломбы на границе с твердыми тканями зуба.

Заключение

Совершенствуя адгезивные системы, ученые придают им новые свойства, что способствует расширению показаний к их применению. Возможность сохранения пространственной стабильности в условиях влажной среды полости рта, адгезии к склерозированному дентину, увеличения силы сцепления с подлежащим дентином, диффузии F- из компонентов адгезивных систем делает их материалами выбора при пломбировании кариозных дефектов на поверхности корня зуба. Наличие слабых кислых мономеров 10-MDP в АС 7 и 8-го поколений, обладающих низкой молекулярной массой, высокой пропускной способностью и участвующих в образовании стабильных водородных связей с ионами Са2+, позволяют сделать вывод, что данные адгезивные системы можно применять в качестве основы для адгезивной подготовки кариозного дефекта в области корня зуба перед постоянным пломбированием композиционным материалом. Однако, арсенал врача-стоматолога не должен быть ограничен одной адгезивной системой.

Список литературы Выбор адгезивных систем при лечении кариеса корня зуба (обзор литературы)

- Terapevticheskaya stomatologiya: ucheb. posobie v 2 chastyah dlya studentov 5-go kursa stomatologiches-ko-go fakul'teta / pod red. A.G. Tret'yakovicha i L.G. Borisenko. Minsk: BGMU, 2006. CH. 1. 296 s. (In Russ).

- Van Landuyt K, De Munck J, Coutinho E et al. Bonding to Dentin: Smear Layer and the Process of Hybridization / G Eliades, DC Watts, T Eliades editors. Dental Hard Tissues and Bonding Interfacial Phenomena and Related Properties. Berlin: Springer; 2005. p. 89-122.

- Hramchenko S.N., Kazeko L.A., Goreglyad A.A. Sovremennye adgezivnye sistemy: uchebno-metodicheskoe posobie. 2 izd. Minsk: BGMU, 2008. 47 s. (In Russ).

- Wellington Luiz De Oliveira Da Rosa, Evandro Piva, Adriana Fernandes da Silva. Bond strength of universal adhesives: A systematic review and meta-analysis. J Dent. 2015;43:765-776.

- Shinoda Y., Nakajama M., Hosaki K. et al. Effect of smear layer characteristics on dentin bonding durability of HEMA-free and HEMA-containing one-step self-etch adhesives. Dent. Mater J. 2011;30(4):500-510.

- Lebedeva D.V. Sravnenie kraevoj adaptacii k emali restavracij s ispol'zovaniem adgezivnyh sistem poslednih pokolenij: vypusknaya kvalifikacionnaya rabota. Saint Petersburg; 2018. 59 s.

- Chia-Yi Chu,Tien-Chun Kuo, Shu-Fang Chang,Yow-Chyun Shyu Comparison of the microstructure of crown and root dentin by a scanning electron microscopic study. J. Dent. Sci. 2010;5(1):14-20.

- George Candeiro, Isabela Barbosa de Matos. A comparative scanning electron microscopy evaluation of smear layer removal with apple vinegar and sodium hypochlorite associated with EDTA. Journal of applied oral science. 2011;19(6):639-643.

- Toshiko Inoue, Makoto Saito, Masato Yamamoto, Fumio Nishimura Mineral Density of Coronal and Radicular Dentin. Dental Medicine Research. 2013;33(3):248-251.

- Paul Hellyer. The diagnosis of active root caries is difficult. Br Dent J. 2020;229(7):473.

- Yang V., Zhu Y., Curtis D. et al. Thermal Imaging of Root Caries In Vivo. J Dent Res. 2020. Aug 31. 22034520951157. Epub 2020.

- Gazhva S.I., Demin YA.D. Novyj uroven' znanij v oblasti adgezivnyh sistem - real'nyj uspekh v prakticheskoj stomatologii. Sovremennye problemynauki i obrazovaniya. 2017;6:110. (In Russ).

- Yokota Y., Nishiyama N. Determination of molecular species of calcium salts of MDP produced through decalcification of enamel and dentin by MDP which based one-step adhesive. Dent Material Journal. 2015;34(2):270-279.

- Dey S., Shenoy A., Kundapur S.S. et al. Evaluation of the effect of different contaminants on the shear bond strength of a two-step self-etch adhesive system, one-step, self-etch adhesive system and a total-etch adhesive system. J. Int Oral Health. 2016;8(3):1-12.

- Joseph P., Yadav C., Sathesh K. et al. Comparative evaluation of the bonding efficacy of sixth, seventh and eighth generation bonding agents: An In Vitro Study. Int Res J Pharm. 2013;4:141-143.

- Suh B.I., Chen L., Brown D.J. A novel concept: the introduction of cross linking monomers into a self-etch adhesive to create a more hydrophobic and durable bond. Oral Health. 2011;62-66:94.

- Tsuchiya K., Takamizawa T., Barkmeier W.W. et al. Effect of a functional monomer (MDP) on the enamel bond durability of single-step self-etch adhesives. Europe Journal Oral Science. 2016;124(1):96-102.

- Polyanskaya L.N. Universal'nye adgezivnye sistemy. Stomatologicheskijzhurnal. 2016;1:63-66. (In Russ).

- Powers J.M., Wataha J.C. Dental materials: properties and manipulation. NY: Mosby, 2012, 248 p.

- Bonding efficacy of 5th, 6th, 7th & 8th generation bonding agents on primary teeth IOSR Bharti Sachdeva, Parminder Dua, Ritu Mangla, Harpreet Kaur. Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS). 2018;17 (3):61-66.

- Kamble S.S., Kandasamy B., Thillaigovindan R. et al. In vitro Comparative evaluation of tensile bond strength of 6th, 7th and 8th generation dentin bonding agents. J. Int Oral Health. 2015;7:41 -43.

- Uday Kamath, Arun C.R. Comparative evaluation of Microleakage of class II composite restoration by using 6th 7th and 8th generation dentin bonding agents: An in vitro study. International Journal of Applied Dental Sciences. 2019;5(1):147-150.

- Tamer M. Hamdy. Modifications of Dental Adhesive Systems. Journal of Dental Health Oral Disorders & Therapy. 2018;9(1):5.

- Oliveira B., Ulbaldini A., Sato F. et al. Chemical Interaction Analysis of an Adhesive Containing 10-Methacryloyloxydecyl Dihydrogen Phosphate (10-MDP) With the Dentin in Noncarious Cervical Lesions. Oper Dent. 2017; 42(4):357-366.

- Nikolaenko S.A., Zubarev A.I. Issledovanie adgezii k kariozno-izmenennomu dentinu pri primenenii samopro-travlivayushchih adgezivnyh posrednikov. Rossijskaya stomatologiya. 2011;4:29-34. (In Russ).

- Alexandra P.M., Eugenio J.G., Miguel M.P. Effect of the application time of phosphoric acid and self-etch adhesive systems to sclerotic dentin. J. Appl Oral Sci. 2013;2V.1(2):196-202.