Выбор хирургической тактики при травме периферических нервов

Автор: Крайнюков П.Е., Кокорин В.В., Глотко В.Л., Гриднев Е.С., Крайнюков И.П., Суворов А.В.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Обзоры литературы

Статья в выпуске: 1 т.20, 2025 года.

Бесплатный доступ

Травма периферических нервов является частым осложнением пулевых, осколочно-фугасных и минно-взрывных ранений верхних и нижних конечностей. Понимание многофакторности патогенеза повреждения нервного волокна и выбор соответствующих временных параметров оказания хирургической помощи необходимы для специализированного лечения этой патологии. Рассмотрены патофизиологические аспекты травматического повреждения периферических нервов, представлены целесообразная классификация травм и ранений периферической нервной системы, желательные сроки хирургического вмешательства и лечения. Учитывая, что тяжелая травма периферических нервов приводит к потере трудоспособности и частой инвалидизации пострадавших, необходимо знание особенности патогенеза, влияющих на выбор своевременной и адекватной хирургической помощи для скорейшего реабилитационного восстановления и недопущения развития осложнений.

Периферический нерв, хирургия периферических нервов, повреждение периферических нервов, травмы нервов, периферическая нервная травма, нервное возбуждение, восстановление нервов

Короткий адрес: https://sciup.org/140309960

IDR: 140309960 | DOI: 10.25881/20728255_2025_20_1_134

Текст обзорной статьи Выбор хирургической тактики при травме периферических нервов

Актуальность

Повреждения периферических нервов являются одним из осложнений ранений и травм конечностей и наблюдаются от 3 до 10% у пострадавших в зависимости от механизма травмы [1–3]. Они чаще всего приводят к инвалидизации пострадавших трудоспособного возраста. В клинической практике встречаются повреждения нервов, которые имеют предпосылки спонтанного восстановления, однако чаще всего только хирургическое вмешательство оказывается эффективным методом в лечении неврологического дефицита и контроля нейропатической боли. Показания к хирургическому вмешательству у пациентов с боевыми травмами периферических нервов зависят от множества факторов: механизма повреждения, периода с момента травмы, обширности дефекта тканей, интенсивности нейропатической боли, результатов клинического и лабораторного обследования и т.д. [4].

Классификация ранений периферической нервной системы

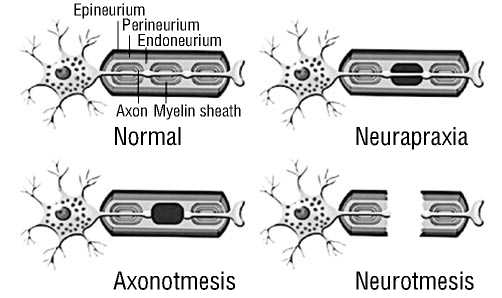

Ключевой вопрос хирургического лечения пациентов с повреждением периферических нервов – приводит ли травма к открытому или закрытому повреждению [5]. По тяжести травмы в соответствии с классификацией Седдона повреждения подразделяются на 3 типа: нейро-праксия, аксонотмезис и нейротмезис [4] (Рис. 1).

Нейрапраксия – самый легкий тип повреждения нерва, как правило, сопровождается временной блокадой нервной проводимости, вызванной сегментарной демиелинизацией [5]. Крупные волокна поражаются более избирательно и тяжелее, чем мелкие, что приводит к двигательному параличу и некоторой потере проприоцептивной и тактильной чувствительности, но в большинстве случаев температурная и болевая чувствительности сохраняются. Прогноз благоприятный, поскольку дистальной аксональной дегенерации нет; блокада разрешается путем ремиелинизации, а функция

Рис. 1. Схематическое изображение нормального нервного волокна и его повреждений в соответствии с классификацией Седдона.

нерва восстанавливается в течение нескольких дней или недель [4].

Аксонотмезис возникает, когда повреждение достаточно, чтобы определить потерю непрерывности аксонов, но большая часть каркаса нервной соединительной ткани сохранена, включая трубчатую эндоневральную опору, окружающую каждый аксон [5]. Несмотря на то, что при аксонотмезисе повреждение более обширно, чем при ней-ропраксии, спонтанная регенерация все же возможна, хотя и дольше по времени (занимает от нескольких недель до нескольких месяцев после травмы). При аксонотмезисе, как и при нейротмезисе, в сегменте нерва, дистальном от повреждения, возникает последовательность патологических событий, известных как валлеровская дегенерация. Этот процесс включает фрагментацию и дегенерацию аксона, расположенного дистальнее очага поражения, и фагоцитоз миелиновой оболочки шванновскими клетками и макрофагами [6]. На этапе процесса дистальные эндоневральные трубки заполняются шванновскими клетками, образующими продольные линии внутри трубок, известные как полосы Бюнгнера [7]. Восстановление зависит от отростка аксона из проксимальной культи, который должен пересечь место поражения и достичь соответствующих эндоневральных трубок в дистальной культе, чтобы реиннервировать орган-мишень. При достижении тяжа Бюнгнера аксон растет на 1–3 мм в день [8; 9]. Таким образом, реиннервация органа-мишени может занять несколько месяцев в зависимости от его удаленности от очага поражения. Восстановление нервно-мышечных соединений зависит от взаимодействия регенерирующих аксонов и базальных мембран миофибрилл. Вскоре после травмы нерва происходит дегенерация миофибрилл, а через 18–24 мес. после травмы мышечные волокна заменяются жировой и волокнистой соединительной тканью, что делает мышцу постепенно невосприимчивой к реиннервации [4]. Следовательно, чем раньше аксоны достигнут мышечных волокон, тем более эффективной реиннервации можно ожидать, и именно по этой причине операция по поводу повреждения нерва, при наличии показаний, должна быть выполнена как можно скорее [10].

При нейротмезисе, помимо потери непрерывности аксонов и внутреннего соединительнотканного каркаса нерва, возникает разрыв эпиневрия с макроскопической потерей непрерывности нерва или интерпозицией рубцовой ткани между прерванными волокнами, что препятствует спонтанной регенерации и требует хирургического лечения [4]. Правильная идентификация этих поражений является основной задачей хирурга, занимающегося подобным событием.

Открытые и закрытые травмы нервного волокна

Повреждения нервов подразделяют на закрытые и открытые. Закрытые повреждения чаще сочетаются с сохранением целостности нервов, характеризуются отсутствием разрыва нерва и наличием нейропраксиса и аксонотмезиса, как преобладающих механизмов повреждения [11]. Поэтому возможно спонтанное выздоровление, а операция показана только через 3 мес, если восстановление функции нерва не диагностировано. Этот период определяется на основании скорости роста аксонов (1–3 мм/сут.) и улучшения, выявленного при клинической или электромиографической оценке. Классическими примерами закрытых повреждений периферических нервов являются травмы в результате растяжения плечевого сплетения, вызванных падениями с высоты, контузиями взрывной волны и тупыми травмами связочного аппарата плеча, а также травмами малоберцового нерва, связанными с вывихом коленного сустава и сопутствующим повреждением связок [12].

И наоборот, наличие открытой травмы по анатомическому ходу нерва чаще связано с нейротметическими повреждениями и требует раннего хирургического вмешательства [12]. Примерами таких травм являются повреждения, вызванные элементами ранящего снаряд, ножами, пропеллерами, осколками стекла, ятрогенные повреждения скальпелем. В этом контексте важно иметь в виду, что дистальная часть нерва подвергается валле-ровской дегенерации, которая происходит через 2–3 нед. после травмы [8]. Таким образом, электронейромиогра-фическое исследование в этих случаях не показано ранее 3–4 нед., поскольку ложные результаты могут поставить под сомнение оценку функционального состояния поврежденного нерва.

Открытые и закрытые травмы нервного волокна

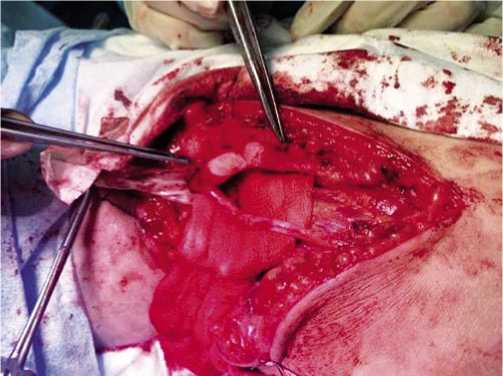

Внешний вид нервных культей, выявленных во время операции, является еще одним важным фактором, который следует учитывать при окончательном лечении [11; 13]. Следует выделить две ситуации: первая – выявление острой культи однородного вида и без значительного воспаления; вторая – обнаружение неровной культи, связанной со значительным воспалительным процессом, неоднородным внешним видом и ушибом. Острые инструменты, такие как ножи или скальпели, считаются наиболее частыми причинами, приводящими к образованию острых культей (Рис. 2). В этих случаях

Рис. 2. Интраоперационный снимок внутриствольной невромы глубокой ветви малоберцового нерва в интраоперационном сечении.

операцию следует производить незамедлительно, по возможности в течение первых 3 суток после травмы. Обычно прямую коаптацию нервных окончаний можно выполнить терминально-концевым ненатяжным швом [12].

Технические условия при проведении операции – еще один важный вопрос, который необходимо учитывать при принятии решения о срочной операции [14], поскольку адекватная хирургическая тактика считается одним из важных факторов, влияющих на результат оперативного лечения [15]. Это предполагает увеличение с помощью микроскопа, наложения швов калибра 9,0 или 10,0 и тщательную манипуляцию на нервных структурах с помощью микрохирургических инструментов [16]. Если таких условий для операции нет, эпиневрий каждой культи нерва следует подшить к какой-либо соседней структуре, например, к сухожилию или фасции, чтобы избежать чрезмерной ретракции культи и облегчить ее идентификацию при повторной хирургической процедуре [14]. Любая попытка наложить шов на нерв, выходящий за рамки этих условий, приведет к ненужному повреждению нервной ткани, увеличению местного фиброза и ухудшению функциональных результатов при долгосрочном наблюдении.

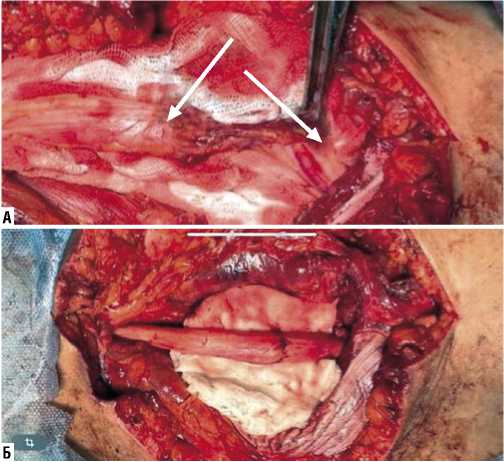

При выявлении острого разрыва седалищного нерва в виде неровных культей во время операции, восстановление не следует выполнять немедленно, поскольку возникший воспалительный процесс затягивается на срок до 3 нед. после травмы [11]. Если восстановление будет выполнено в течение этого периода, существует риск соединения культей нервов, все еще вовлеченных в продолжающийся воспалительный процесс, который ведет к фиброзу и замедлению регенерации аксонов. При обнаружении неровной культи нерва хирург должен прервать процедуру и провести окончательную пластику через 3 нед. после травмы [11]. Во время окончательного восстановления воспаленная

Рис. 3. Интраоперационный снимок: А – разрыв седалищного нерва с формированием невром в культях; Б – иссечение фиброзных тканей и невром через 3 нед. с наложением эпиневрального шва седалищного нерва.

ткань и фиброз должны быть удалены путем отсечения краевых структур нервных окончаний острым лезвием скальпеля до уровня визуализации функциональных тканей [17] (Рис. 3).

Таким образом, сроки хирургического вмешательства при травматическом повреждении периферических нервов определяются «правилом трех»: выполнение операции в течение 3 суток при отсутствии инфекционного агента; хирургическое вмешательство в течение 3 недель при закрытых/контузионных ранениях; отсроченное оперативное вмешательство через 3 мес. после травмы, при закрытых повреждениях.

Клиническая настороженность

При огнестрельных ранениях, в случаях, когда ранящий элемент не пересекает нервные волокна, его повреждение может происходить опосредованно, за счет термического и ударно-волнового факторов.

При отсутствии клинического и электронейроми-ографической картины восстановления функции нерва – операцию раненым следует проводить через 3–4 мес. после травмы, так как существует вероятность, частичного, а порой и полного спонтанного восстановления функции [18].

Другое состояние, которое не соответствует «правилу трех», возникает, когда поврежденный нерв расположен в области, где ранее проводилась не связанная с ним операция. Примером такого состояния является экстренное сосудистое вмешательство вблизи нерва [19]. Другим примером является исследование открытого перелома плечевой кости, обнажающего лучевой нерв в спиральном канале [20].

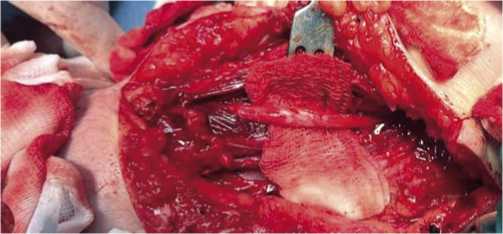

Рис. 4. Невролиз лучевого нерва в спиральном канале в области перелома плечевой кости.

Обсуждение

Традиционно хирургическое вмешательство для лечения повреждений периферических нервов следует рассматривать у пациентов, у которых после травмы наблюдается полный паралич. Стойкая нейропатическая боль, некупируемая медикаментозным лечением и ми-ниинвазивными методами воздействия (радиочастотная абляция), является еще одним показанием к невролизу, заключающимуся в удалении фиброзного гипертрофированного эпиневрия и прилегающей к нерву рубцовой ткани [14] (Рис. 4).

Хирургическое лечение повреждений периферических нервов требует, чтобы хирург, помимо знания анатомических особенностей оперируемой области, должен в совершенстве владеть микрохирургическими методиками и располагать необходимым оборудованием для выполнения операции (интрапоперационное оптическое увеличение, интраоперационный нейрофизиологический мониторинг, интраоперационная ультразвуковая навигация и т. д.) [14]. Основной процедурой в хирургии периферических нервов является восстановление непрерывности нерва, которое может быть достигнуто путем прямой кооптации между двумя культями разорванного нерва или путем интерпозиции нервных трансплантатов [21]. Наилучшие результаты достигаются при восстановлении нерва без натяжения и применения методик реконструкции нервной ткани (аутопластики свободным фрагментом кожной ветви нерва), поскольку регенерирующим аксонам необходимо преодолеть только один участок кооптации (Рис. 5).

Напротив, при использовании нервного трансплантата регенерирующим аксонам необходимо пересечь два участка восстановления, которые могут иметь отчетливый воспалительный процесс, что приводит к более высокой потере аксонов [13]. Однако во многих случаях сближение культей нервов приводит к натяжению линии шва. Напряжение в месте восстановления приводит к ишемии, пролиферации соединительной ткани и образованию рубцов, которые ослабляют или препятствуют активности регенерации аксонов [21]. В этих случаях восстановление непрерывности нерва осуществляется путем вставки аутологичных нервных трансплантатов, обычно из икроножного нерва.

Рис. 5. Нерв после иссечения невромы в процессе наложения шва за эпиневрий.

Интраоперационная электронейромиографическая оценка признана важным инструментом в диагностике восстановления функции поврежденного нерва [22]. При внутриствольном поражении нерва, приводящей к формированию внутриствольной невромы, трудно определить распространённость повреждения нервного ствола в поперечном сечении. В некоторых случаях наличие здоровых аксонов внутри невромы позволяет обеспечить спонтанную регенерацию и следовательно добиться эффективного восстановления функции конечности. Однако, в других случаях рубцовая ткань представляет собой препятствие для регенерирующих аксонов, что требует иссечь неврому и выполнить шов нервной ткани, возможно путем вставки аутологичного нервного трансплантата. Эти специфические случаи следует оценивать посредством измерения потенциала нервного действия (NAP). Эта оценка проводится с использованием портативного электромиографического устройства и двух электродов. При крючковой форме стимулирующий и записывающий электроды располагаются под нервом и вокруг него, соответственно проксимальнее и дистальнее невромы, приподнимая и изолируя нерв. Затем применяется сверхмаксимальный стимул для генерации потенциала действия. При выявлении регистрируемого NAP аксонотметического повреждения через неврому проходят регенерирующие аксоны, регенерация, скорее всего, произойдет, и единственной хирургической процедурой, которую необходимо выполнить, будет внешний невролиз. Когда нет регенерирующих аксонов, пересекающих очаг поражения, NAP не регистрируется и выполняется резекция невромы с последующей реконструкцией нерва, обычно с помощью трансплантатов.

Заключение

Своевременное и эффективное лечение поражений периферической нервной системы приводит к восстановлению утраченной функции.

До 3-х суток производят одномоментную обработку раны и первичный шов нерва при удовлетворительном состояние раны, функциональном состоянии конечности, наличии квалифицированного специалиста, специализированного оборудования.

В условиях инфицированной раны, наличии обширного дефекта кожного покрова, мышечной ткани, опасности вторичного повреждения острыми краями костных отломков шов нерва производится спустя 3–4 нед.

Этапные реконструктивные операции при протяженных дефектах нервной ткани, стойком нейропатическом болевом синдроме, отсутствие клиники восстановления нерва при закрытых повреждениях выполняются в плановом порядке спустя 3 мес.

Целесообразно выполнять реконструктивные операции на нервах до момента циротического перерождения мышечной ткани.

Патофизиологический аспект, механизм травмы, обширность дефекта влияют на исход заболевания, крайне важно понять особенности этих поражений, чтобы определить приемлемые сроки хирургического вмешательства.

Реконструкция нерва, выполненная с помощью микрохирургической тактики отвечающей достижениям современной медицинской науки, значительно улучшает функциональное восстановление раненого.