Выбор и обоснование оптимальной плотности сетки эксплуатационных скважин и системы разработки месторождения

Автор: Гарифуллина Д.Н., Назарько М.Ю.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Природопользование

Статья в выпуске: 3 (58) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140221652

IDR: 140221652

Текст статьи Выбор и обоснование оптимальной плотности сетки эксплуатационных скважин и системы разработки месторождения

Основная задача разработки нефтяных месторождений – достижение максимальных результатов по извлечению запасов нефти и газа, находящихся в недрах, при минимальных экономических затратах.

Месторождения нефти различаются между собой начальными запасами, продуктивными площадями, толщинами пласта, фильтрационноемкостными параметрами, неоднородностью, свойствами пластовых флюидов, пластовыми давлениями, температурами. Вследствие чего они разрабатываются различными числом и сетками скважин, с разными темпами. Число эксплуатационных и нагнетательных скважин не так информативно, как понятие плотности сетки скважин, представляющее собой отношение площади к числу скважин.

В зависимости от количества продуктивных пластов, толщины, типов и фильтрационной характеристики коллекторов, глубины залегания каждого из продуктивных пластов, степени их гидродинамической сообщаемости и т.д. система разработки месторождения может предусматривать выделение в его геологическом разрезе одного, двух и более объектов разработки (эксплуатационных объектов). При выделении на месторождении двух или более объектов для каждого из них обосновывается своя система разработки. Будучи увязанными между собой, системы разработки отдельных эксплуатационных объектов составляют рациональную систему разработки месторождения в целом [1].

Многообразие геологических особенностей эксплуатационных объектов обусловливает применение различных сеток скважин основного фонда. Они различаются по характеру размещения скважин, по форме сетки, по постоянству расстояний между скважинами, по плотности.

По характеру размещения скважин основного фонда различают сетки равномерные и равномерно-переменные. Равномерными называют сетки с одинаковым расстоянием между всеми скважинами. Эти сетки рекомендуются для залежей, скважины которых характеризуются ограниченными радиусами действия, т. е. при низкой проницаемости или высокой неоднородности пластов, при повышенной вязкости нефти, а также для обширных зон нефтяных залежей, представляющих собой нефтегазовые зоны или подстилаемых водой. Равномерное размещение скважин производят при площадном и избирательном заводнении, при разрезании залежей на узкие блоки.

Равномерно-переменными называют сетки, в которых расстояние между рядами скважин больше, чем расстояние между скважинами в рядах. Увеличение расстояний между рядами способствует продлению безводного периода эксплуатации скважин. Такое расположение скважин возможно и целесообразно на залежах пластового типа в условиях их эксплуатации на природных режимах вытеснения нефти водой, а также в сочетании с теми разновидностями метода заводнения, при которых нагнетательные скважины располагаются рядами (законтурное, при-контурное, все разновидности разрезания залежей). В общем случае равномерно-переменные сетки скважин при расположении последних рядами целесообразны для объектов с благоприятной геологопромысловой характеристикой, обладающих высокой продуктивностью.

Часто применяется ячеистое равномернопеременное размещение скважин, рекомендуемое для карбонатных трещинно-поровых пластов при повышенной вязкости пластовой нефти.

При расположении скважин рядами как при равномерной, так и при неравномерной сетке различают ряды замкнутые и незамкнутые. Замкнутыми называют ряды, которые имеют вид колец обычно неправильной формы, примерно повторяющей конфигурацию контура нефтеносности залежи или границ площади, выделенной для самостоятельной разработки. Замкнутыми рядами добывающие скважины располагают на залежах пластово-сводового типа при реализации систем разработки, при которых происходит стягивание естественных контуров нефтеносности. Это системы с использованием природного напора вод и с законтурным и приконтурным заводнением. Такую форму рядов применяют также на площадях округлой формы, выделенных в пределах объекта рядами нагнетательных скважин для самостоятельной разработки; на полосах, получаемых при кольцевом разрезании залежей) и при барьерном заводнении.

Незамкнутыми называют ряды, обычно прямолинейные, которые пересекают залежь в определенном направлении и обрываются вблизи контура нефтеносности или замкнутого разрезающего ряда, ограничивающего площадь самостоятельной разработки.

По форме равномерные сетки скважин основного фонда подразделяются на квадратную и треугольную.

Треугольную сетку применяют при равномерном размещении скважин рядами, т.е. при разрезании залежей на блоки, а также при семиточечном площадном заводнении. Квадратную сетку проектируют при пятиточечном и девятиточечном и часто при избирательном заводнении. Скважины в равномерно-переменных сетках всегда располагают в шахматном порядке для обеспечения более равномерного перемещения контуров нефтеносности при разработке залежей.

Сетки добывающих скважин плотностью 6040 га/скв (от 700х800 до 600х700 м) – для залежей с особо благоприятной характеристикой: с очень низкой относительной вязкостью нефти (менее 1), с достаточно высокой проницаемостью монолитного пласта, особенно при трещинном типе карбонатных коллекторов и массивном строении залежей.

Сетки добывающих скважин плотностью 3036 га/скв (от 600х650 до 500х600 м) – для залежей пластового типа с благоприятной характеристикой: с низкой относительной вязкостью пластовой нефти (1-5), с проницаемостью коллекторов более 0,3-0,4 мкм2, при сравнительно однородном строении эксплуатационного объекта.

Сетки добывающих скважин или нагнетательных и добывающих вместе в зависимости от разновидности заводнения плотностью 20-25 га/скв (от 500х550 до 400х400 м) – для залежей нефти в геологически неоднородных пластах при относительной вязкости нефти до 4-5, а также при повышенной относительной вязкости нефти (до 15-20) даже при высокой проницаемости пластов.

Сетки нагнетательных и добывающих скважин плотностью менее 16 га/скв (менее 400х400 м) - для залежей с неоднородным строением или с низкой проницаемостью пластов, а также для залежей с высокой относительной вязкостью нефти (до 25-30) и залежей, требующих ограничения отбора жидкости из скважин в связи с образованием конусов воды или газа, неустойчивостью пород-коллекторов и т.д.

На выбор плотности сетки скважин существенное влияние может оказывать глубина залежи. Из экономических соображений при прочих равных условиях для глубокозалегающих пластов целесообразными могут оказаться более разреженные сетки по сравнению с сетками при небольших глубинах. В таких случаях разреженную сетку сочетают с более активной системой воздействия. Однако необходимо учитывать, что по объектам с неблагоприятной геологической характеристикой при разреженных сетках потери нефти в недрах возрастают.

Значительное влияние на выбор сетки оказывает плотность запасов, т.е. величина запасов, приходящаяся на единицу площади залежи. С увеличением плотности запасов возрастает целесообразность уменьшения расстояния между скважинами. Полнота извлечения нефти из пластов во многом зависит от размещения и количества скважин, расположенных в пределах нефтяной залежи.

На сегодняшний день бурение скважин является наиболее дорогостоящим видом капитальных вложений, поэтому выбор оптимальной плотности сетки скважин оказывает значительное влияние на рентабельность разработки месторождения. В основе выбора системы разработки месторождений УВ лежит геолого-промысловое обоснование технологических решений:

-

1) о выделении эксплуатационных объектов на многопластовом месторождении;

-

2) о необходимости применения искусственного воздействия на залежь или целесообразности разработки объекта с использованием природной энергии;

-

3) при необходимости - о методе воздействия и его оптимальной разновидности; о соответствующем взаимном размещении нагнетательных и добывающих скважин на площади;

-

4) о плотности сетки скважин;

-

5) о градиенте давления в эксплуатационном объекте;

-

6) о комплексе мероприятий по контролю и регулированию процесса разработки.

По каждому из названных пунктов должны приниматься решения, наиболее полно отвечающие геологической характеристике эксплуатационного объекта. При этом по одним пунктам рекомендации могут быть даны однозначно уже по данным промыслово-геологических исследований, по другим - могут быть предложены три-четыре близкие рекомендации. На этой основе специалистами в области технологии разработки месторождений выполняются гидродинамические расчеты нескольких вариантов системы разработки. Из них выбирают оптимальный вариант, соответствующий требованиям, предъявляемым к рациональной системе разработки. Оптимальный вариант выбирают на основе сравнения динамики годовых технологических и экономических показателей разработки рассмотренных вариантов.

Оценкой оптимальной плотности сетки скважин занимаются специалисты многих регионов России, в результате чего получены различные методики ее определения и изменения на каком-то этапе разработки. Анализ основан на сравнении результатов многовариантных расчетов, оптимальным критерием выбора из которых является достижение максимального коэффициента нефтеизвлечения из недр в условиях безубыточного производства. Однако, несмотря на многочисленность подходов, зачастую сложно найти однозначный ответ на вопрос о выборе оптимальной величины.

Рассматриваемую проблему логично разделить на две части:

-

- уплотнение сетки в процессе эксплуатации залежи путем бурения дополнительных (уплотняющих) скважин;

-

- изначальное разбуривание и эксплуатация залежи по плотной сетке (под «плотной сеткой» здесь понимается размещение скважин более плотное, чем в среднем для аналогичных объектов данного региона).

Представление о правильности решения этой проблемы по мере развития нефтяной промышленности менялось. В начальный период развития нефтяной промышленности при разработке нефтяных залежей изначально применяли плотные сетки размещения скважин с расстоянием между ними примерно 100 м (1 га/скв.). Позднее по экономическим и технологическим причинам был осуществлен переход к редким сеткам скважин, которые в последующем приходилось уплотнять для выработки запасов нефти, сосредоточенных в застойных и тупиковых зонах [2, 3]. Поэтому проблема определения оптимальной плотности сетки скважин продолжает оставаться весьма актуальной.

При выборе самой первой сетки скважин, в значительной мере предопределяющей геометрию окончательной, огромную роль играет реальное знание нефтяных пластов (их границ и изменяемости - неоднородности коллекторских свойств).

На ранней стадии проектирования разработки отсутствие информации и содержательной геологической модели при низкой изученности месторождений по данным отдельных разведочных скважин намного усложняет принятие правильного решения по выбору плотности сетки. Зачастую это приводит к чрезмерному уплотнению и не дает нужного экономического эффекта, который подтвердил бы целесообразность бурения дополнительных скважин с самого начала разработки.

Основным критерием для размещения скважин на месторождении является условие их рентабельной эксплуатации (экономическое обоснование). Минимально допустимой экономически обоснованной накопленной добычей нефти добывающей скважины принято считать такую среднестатистическую накопленную добычу нефти, при которой для установленного нормативного срока службы скважин (15 лет) обеспечивается выполнение условия равенства удельных совокупных затрат на скважину и денежной оценки ее продукции по цене реализации.

При обосновании минимально допустимых отборов нефти используется метод укрупненных расчетов на базе типичных геолого - технологических условий разработки месторождения (таких, как средняя глубина скважины, система воздействия на пласт, способ эксплуатации, соотношение добывающих и нагнетательных скважин) и нормативов затрат.

Проведенные расчеты показывают, что минимально допустимый отбор нефти при заданных условиях составит 23,86 тыс. т нефти на скважину. При этом минимально допустимый начальный дебит равен 8,67 т/сут.

Выбор площадной пятиточечной системы разработки обусловлен следующими факторами:

– пласты ЮК4-5 характеризуются низкими коллекторскими свойствами, высокой прерывистостью и линзовидностью строения;

– в 65% испытанных скважин получены притоки нефти, не превышающие 5 м3/сут. Для коллекторов такого типа в практике разработки месторождений Западной Сибири находит применение площадная система разработки с плотностью сетки 300, 400 и 500 м;

– площадная система является наиболее «жесткой» (соотношение нагнетательных к добывающим скважинам составляет 1:1), а именно при такой системе достигается наибольший коэффициент охвата;

– система способна трансформироваться (в девятиточечную, рядную и т.д.) по мере уточнения геологической модели в процессе эксплуатационного разбуривания.

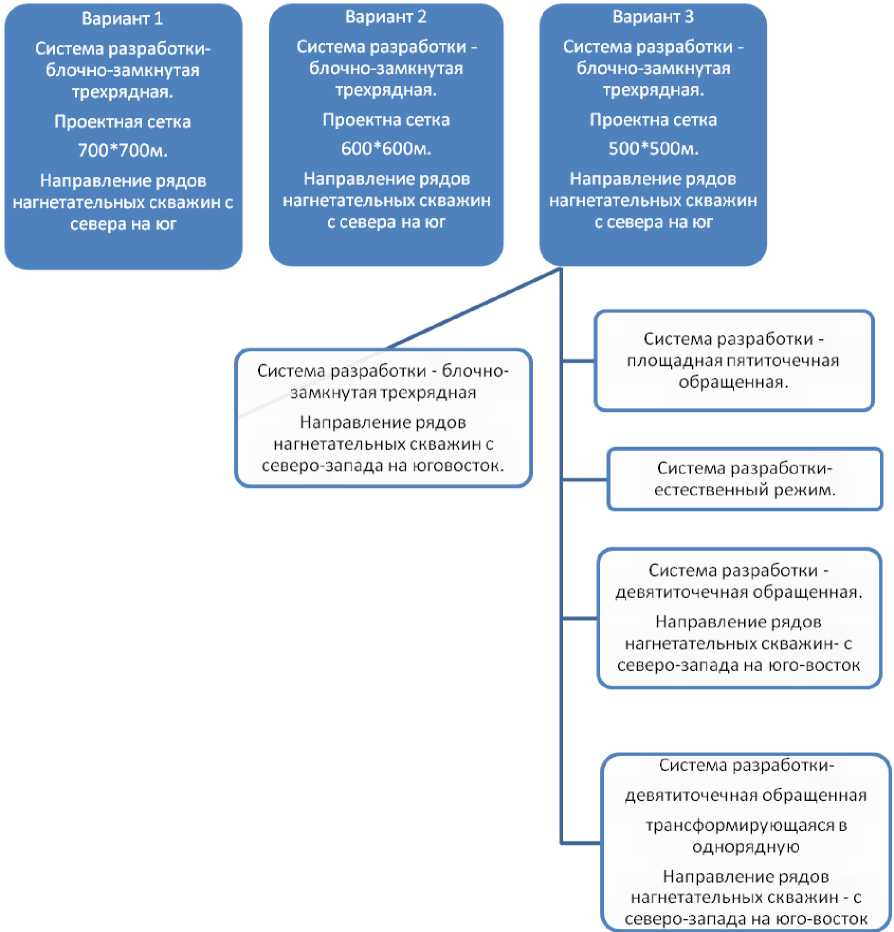

Для обоснования предельных толщин и определения оптимальной плотности сетки скважин рассматриваются несколько вариантов системы разработки, отличающиеся между собой плотностью сетки скважин (рис. 1).

Для обоснования плотности сетки скважин и предельных толщин их размещения проводятся гидродинамические расчеты с учетом эффекта от ГРП. Расчетная накопленная добыча нефти зависит как от нефтенасыщенной толщины, так и от плотности сетки скважин.

Рис. 1. «Варианты системы разработки».

Построив зависимость накопленной добычи нефти за 15-летний период для каждого варианта относительно нефтенасыщенной толщины с учетом ограничений по минимально допустимому отбору нефти на скважину, можно определить граничные условия размещения скважин для каждого варианта.

Таким образом, можно отметить следующее:

– выбор оптимальной плотности сетки скважин – это сложный процесс, здесь могут быть использованы как методы геолого-промыслового анализа, так и методы трехмерного гидродинамического моделирования;

– на ранней стадии проектирования отсутствие точной информации и содержательной геологической модели в условиях низкой изученности месторождений зачастую приводит к чрезмерному неоправданному уплотнению и не дает нужного экономического эффекта, который подтвердил бы целесообразность бурения дополнительных скважин;

– решение вопроса о необходимости уплотнения сетки скважин более целесообразно рассматривать в процессе разработки месторождений по мере уточнения геологического строения с использованием всех доступных методов промыслового анализа.

Список литературы Выбор и обоснование оптимальной плотности сетки эксплуатационных скважин и системы разработки месторождения

- Закиров С.Н. Анализ проблемы «Плотность сетки скважин -нефтеотдача». -М.: «Грааль», 2012. -314 с.

- Майер В.П. Усовершенствованная гидродинамическая модель трехфазной фильтрации в пористой среде//В кн.: Нефть Сургута: Тр. ТФ «СургутНИПИнефть». -М., 1997.

- Лысенко В.Д. Проблемы проектирования разработки нефтяных месторождений. -М.: ВНИИОЭНГ, 1994.