Выбор консервативного метода лечения миопии при помощи математического моделирования

Автор: Апрелев А.Е., Сетко Н.П., Бегун Д.Н., Ясин И.А.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Глазные болезни

Статья в выпуске: 2 т.16, 2020 года.

Бесплатный доступ

Цель: разработать способ выбора наиболее эффективного консервативного метода лечения миопии при помощи математического моделирования. Материал и методы. В исследование включены данные лечения двух групп пациентов (п=141) с приобретенной (школьной) миопией слабой и средней степени, в возрасте от 12 до 17 лет, которым применялись различные комбинированные способы консервативного лечения миопии. Математическое моделирование проводилось на основе метода построения деревьев классификации. Результаты. Разработан способ выбора наиболее эффективного консервативного лечения миопии, обладающий хорошей чувствительностью (84%) и специфичностью (74%). Модели прогнозирования легли в основу программы для ЭВМ, позволяющей определить наиболее эффективный метод консервативного лечения миопии на основании наиболее информативно значимых данных, таких как анамнез пациента, исходные показатели зрения, интегральный показатель вегетативного статуса (индекс напряженности) и исходный вегетативный статус, результаты психологической оценки пациентом признаков. Заключение. Применение компьютерных технологий позволяет оптимизировать выбор адекватной методики лечения миопии с исключением субъективного фактора.

Выбор лечения миопии, математическое моделирование, миопия

Короткий адрес: https://sciup.org/149135569

IDR: 149135569 | УДК: 617.753.2

Текст научной статьи Выбор консервативного метода лечения миопии при помощи математического моделирования

-

1 Введение. В настоящее время миопия (близорукость) продолжает быть одной из самых актуальных и острых проблем офтальмологии [1, 2]. Приблизительно 1,6 млрд человек во всех странах мира страдают аномалиями рефракции, причем в большинстве случаев это миопия. Ежегодно по всему миру растет количество пациентов с близорукостью. Ряд исследователей утверждает, что с 2020 по 2050 г. численность больных миопией составит от 2,5 до 4,8 млрд человек [3]. Миопия вызывает серьезные осложнениями глаза, такие как отслойка сетчатки, катаракта, изменения диска зрительного нерва и макулопатия [4].

За несколько последних десятков лет, учитывая различные звенья патогенеза развития болезни, специалисты предложили разнообразные методы лечения и профилактики миопии [5–8]. Подбор наиболее эффективного метода лечения миопии может вызвать затруднение, так как должен проходить в каждом отдельном случае индивидуально, с рассмотрением достоинств и недостатков известных методов. В связи с этим проведение исследований, позволяющих оптимизировать выбор адекватной методики, остается актуальным.

Цель: разработать способ выбора наиболее эффективного консервативного метода лечения миопии при помощи математического моделирования.

Материал и методы. В исследовании участвовал 141 пациент с приобретенной (школьной) миопией слабой и средней степени, в возрасте от 12 до 17 лет. При помощи онлайн-генератора случайных чисел сформированы две группы:

-

1-я группа (метод лечения А) содержала 69 учащихся (138 глаз) с миопией слабой и средней степени, которым проведена базисная терапия, включающая витаминотерапию на фоне самостоятельного проведения упражнений, направленных на стимуляцию аккомодации, и закапывание 2,5%-го раствора ирифрина на ночь в течение 14 дней;

2-я группа (метод лечения Б) состояла из 72 человек (144 глаза) с миопией слабой и средней степени, которым на фоне базисной терапии использовано сочетанное применение рефлексотерапии (ИРТ) с одним сеансом постизометрической релаксации мышц шеи по усовершенствованной методике, совместно с магнитофорезом раствора тауфона 4%-го (аппарат «АМО-АТОС» частота модуляций 1–2 ГЦ в пульсирующем режиме магнитного поля) и лазеротерапией (аппарат Лот-01, насадка НГ-01 с преобразователем формы КС, мощность лазерного излучения от 0,3 до 3,0 мВТ, длина волны 0,63±0,03 мкм) по 10 сеансов. Всего проведено 2 курса: 1 раз в 6 месяцев. Лечение осуществлялось в нейроофтальмологиче-ской клинике ООО «Нейрон» г. Оренбурга. У всех пациентов собран анамнез заболевания (возраст начала заболевания, длительность заболевания, наследственность), определены: показатели остроты зрения (без и с оптимальной коррекцией), субъективная и объективная рефракция, запасы и объемы относительной аккомодации, интегральный показатель вегетативного статуса (индекс напряженности и исходный вегетативный статус), результаты психо-

логического статуса. Все показатели исследовались до и после лечения.

Статистический анализ данных выролнен в программе Statistica 10.0 (StatSoft Inc., 2011). При помощи методов описательной статистики отбирались предикторы для моделирования эффективности лечения пациентов с миопией при традиционном лечении и предлагаемом методе. Отбор предикторов осуществлялся при наличии уровня статистической значимости различий между методами при р<0,05. Моделирование эффективности лечения проведено при помощи метода построения деревьев классификации. Качество моделей проверялось посредством анализа ошибок классификации и с расчетом показателей чувствительности и специфичности.

Результаты. Моделирование проведено с типом ветвления «Полный перебор для одномерных ветвлений по методу C&RT». В качестве меры достоверности использована Мера Джини. Заданы априорные вероятности наступления положительного и отрицательного эффекта, равные 50%. Правилом остановки классификации выбрана прямая остановка при доле неклассифицированных объектов не более 2%.

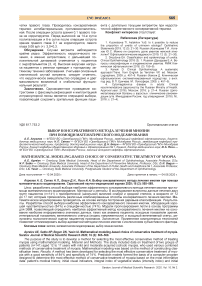

Входами в модель явились данные анамнеза пациента, исходных показателей зрения, интегральный показатель вегетативного статуса (индекс напряженности) и исходный вегетативный статус, результаты психологического статуса до лечения. Значимость предикторов в рангах представлена на рис. 1, где видно, что наибольшее значение в эффективности лечения принадлежало возрасту начала заболевания, длительности заболевания, объему относительной аккомодации (ООА), методу лечения, значению индекса напряженности (ИН) и т. д.

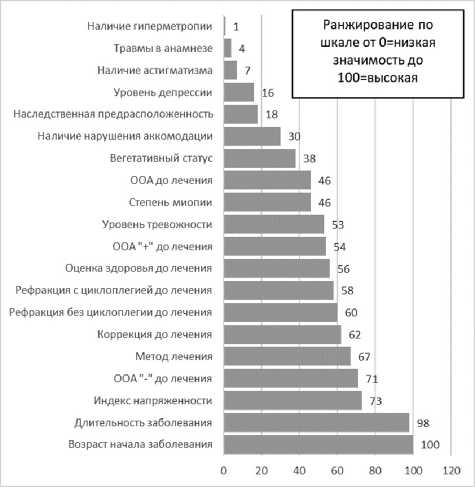

Результаты моделирования представлены на рис. 2. Дерево состоит из узлов, 15 из которых являются тер-

Рис. 1. Ранги значимости предикторов:

ОЗ — острота зрения; ООА — объем относительной аккомодации; ООА«+» — положительный запас объема относительной аккомодации; ООА«-» — отрицательный запас объема относительной аккомодации

Эффекта нет Эффект есть

Рис. 2. Дерево классификации для прогноза эффективного лечения: ООА — объем относительной аккомодации; ИН — индекс напряжения

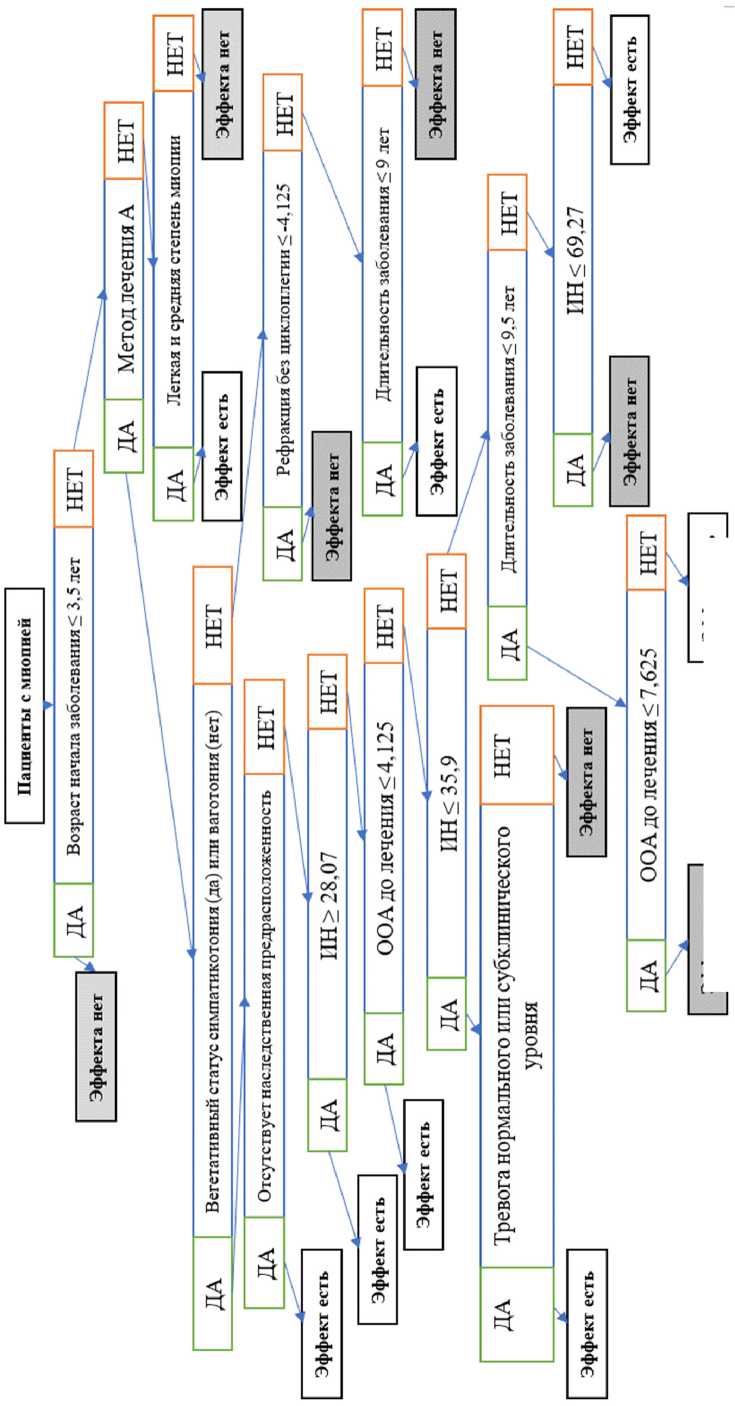

Рис. 3. Скриншот интерфейса программы выбора эффективного метода лечения:

ООА — объем относительной аккомодации; ЗОА«-» — отрицательная положительная часть запаса относительной аккомодации; ЗОА«+» — положительная часть запаса относительной аккомодации

минальными (эффект есть; эффекта нет). Терминальные узлы дают ответ, к какой группе принадлежат исследуемые. Между терминальными узлами имеются родительские узлы, представляющие собой правила классификации, полученные в результате моделирования влияния предикторов на результат.

Каждый родительский узел ветвится на основании правил классификации (предикторов) до образования терминального узла. Правило классификации вписано в каждый узел. Если оно выполняется, то при анализе следует переместиться в левую ветвь; если не выполняется — в правую. Так, первое правило классификации следующее: начало заболевания меньше либо равно 3,5 годам жизни. Если это так, то вряд ли удастся достигнуть эффекта обоими рассматриваемыми методами лечения. Если правило не выполняется, то переходим к следующему правилу, связанному с выбором метода лечения. Если выбираем метод А, то следует уйти влево и продолжить анализ до терминальных вершин. Если выбрать метод Б, то дальнейшее правило — степень миопии. При слабой и средней степени следует ожидать положительный эффект.

Проведен анализ качества модели по анализу ошибок классификации (наличию ложноположительных и ложноотрицательных результатов). Исходя из полученных ошибок классификаций на обучающей выборке, число истинно положительных результатов составило 72 случая, ложноотрицательных 2 случая, истинно отрицательных 67 случаев, ложноотрицательных 0 случаев.

Модель продемонстрировала отличную чувствительность и специфичность:

Чувствительность=72/(72+2) *100=97%. Специфичность=67/б7*10о=100%.

Однако тестирование модели на тех же данных может отличаться от результата на практике. Для оценки возможного результата проведена глобальная кросс-проверка (ГКП) на трех случайно выбранных подмножествах данных. В целом построены 3 сходные модели с несколькими различающимися алгоритмами, которые могут быть рекомендованы для практического использования выбора метода и прогноза лечения. Исходя из сравнений чувстви- тельности и специфичности моделей, целесообразным для практического использования является использование модели 1 и модели 3. Модель 3 требует для применения сравнительно меньшего количества измерений, но существенно не снижает качество прогноза. Модель 2, несмотря на большую точность на исходных данных по значениям чувствительности и специфичности, при проведении глобальной кросспроверки ненамного отличается от первой и третьей модели, однако требует проведения большего количества измерений.

По своей сути модели являлись алгоритмами для разработки прикладного программного обеспечения. На их основе написана прикладная компьютерная программа для выбора оптимального консервативного метода лечения миопии. Программа написана на языке программирования Java8 при помощи программного продукта IntelliJ IDEA 2017.2.3.

Функционирование программы осуществляется следующим образом. Программа предназначена для рабочих мест, оснащенных персональными компьютерами. Существует два варианта работы в программе: через интернет и локально, при наличии на компьютере файлов программы. Доступ к интерфейсу программы осуществляется через интернет-браузер. Окно программы позволяет выбрать любую из трех разработанных моделей нажатием соответствующей кнопки. Далее проводится ввод данных пациента в форму.

При нажатии кнопки «Получить результат» в интерфейсе программы появляется рекомендация по выбору оптимального метода консервативного лечения (рис. 3).

Обсуждение. В медицине и здравоохранении для выбора метода управления или лечения часто используют регрессионный, дискриминантный анализы или логистическую регрессию [9–11]. Однако в силу ограничений перечисленных методов (невозможность решения задач с большим числом предикторов, невысокая частота корректной классификации, слабая устойчивость к подгонке, сложность сочетания количественных и качественных предикторов, требование наличия нормального распределения и равенства дисперсий) они были отклонены в качестве инструментов моделирования. Метод деревьев классификации дает возможность причислить наблюдения к той или иной группе категориальной зависимой переменной исходя из соответствующих значений одной или нескольких переменных, обладая способностью работать с большим количеством предикторов (как количественных, так и качественных, без учета их характера распределения). Он является альтернативой перечисленным методам по сути, но обладает большими ресурсами. Разработанная программа для ЭВМ с заложенной в ней моделью прогноза может быть применена офтальмологами для выбора оптимального консервативного метода лечения миопии слабой и средней степени.

Заключение. Таким образом, на основе метода построения деревьев классификации разработаны модели прогнозирования эффективного консервативного лечения миопии, обладающие хорошей чувствительностью и специфичностью (не ниже 84 и 74% соответственно). Разработанные модели положены в основу программы для ЭВМ, позволяющей определить наиболее эффективный метод консервативного лечения миопии на основании наиболее информативно значимых данных анамнеза пациента, таких как исходные показатели зрения, интегральный показатель вегетативного статуса (индекс напряженности) и исходный вегетативный статус, результаты психологической оценки пациентом признаков. Применение компьютерных технологий позволяет оптимизировать выбор адекватной методики лечения миопии с исключением субъективного фактора.

Список литературы Выбор консервативного метода лечения миопии при помощи математического моделирования

- Tarutta EP, lomdina EN, Tarasova NA, et al. An integrated approach to the prevention and treatment of progressive myopia in schoolchildren. RMJ: Clinical Ophthalmology 2018; (2): 70-6. Russian (Тарутта Е. П., Иомдина Е. Н., Тарасова Н. А. и др. Комплексный подход к профилактике и лечению прогрессирующей миопии у школьников. РМЖ: Клиническая офтальмология 2018; (2): 70-6).

- Grzybowski А, Kanclerz Р, Tsubota К, et al. A review on the epidemiology of myopia in school children worldwide. BMC Ophthalmology 2020; (1): 27.

- Holden BA, Fricke TR, Wilson DA, et al. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. Ophthalmology 2016; (5): 1036-42.

- Naidoo KS, Fricke TR, Frick KD, et al. Potential lost productivity resulting from the global burden of myopia: systematic review, meta-analysis, and modeling. Ophthalmology 2018; (126): 338-46.

- Tarutta EP, lomdina EN, Tarasova NA. Non-surgical treatment of progressive myopia. RMJ: Clinical Ophthalmology 2016; (4): 204-10. Russian (Тарутта Е. П., Иомдина Е. Н., Тарасова Н. А. Нехирургическое лечение прогрессирующей близорукости. РМЖ: Клиническая офтальмология 2016; (4): 204-10).

- Verzhanskaya TYu. The use of atropine for the treatment of progressive myopia in children and adolescents. Bulletin of Ophthalmology 2017; (3): 89-98. Russian (Вержан-ская Т. Ю. Применение атропина для лечения прогрессирующей миопии у детей и подростков. Вестник офтальмологии 2017; (3): 89-98).

- Wan L, Wei CC, Chen CS, et al. The Synergistic Effects of Orthokeratology and Atropine in Slowing the Progression of Myopia. J Clin Med 2018; (9): 259.

- Shang X, Chen L, Litscher G, et al. Acupuncture and Lifestyle Myopia in Primary School Children-Results from a Transcontinental Pilot Study Performed in Comparison to Moxibustion. Medicines (Basel) 2018; 5 (3): 7-15.

- Kanyukov VN, Ekimov AK. Modeling in healthcare management. Orenburg, 2010; 564 p. Russian (Канюков В. Н., Екимов А. К. Моделирование в управлении здравоохранением. Оренбург: Оренбург. гос. ун-т, 2010; 564 с.).

- Demyanov VF, Demyanova VV, Kokorina AV, Moiseenko VM. Predicting the effectiveness of chemotherapy in the treatment of cancer. Vestnik of S-Petersb. University. Series 10: Applied mathematics, computer science, management processes 2006; 4: 30-6. Russian (Демьянов В. Ф., Демьянова В. В., Кокори-на А. В., Моисеенко В. М. Прогнозирование эффективности химиотерапии при лечении онкологических заболеваний. Вестн. С-Петерб. ун-та. Сер. 10: Прикладная математика, информатика, процессы управления 2006; 4: 30-6).

- Gafanovich EYa. Formalization of the description of components of the prognostic model of inpatient treatment of arterial hypertension. System Analysis and Management in Biomedical Systems 2009; 8: (2): 490-2. Russian (Гафано-вич Е. Я. Формализация описания компонентов прогностической модели стационарного лечения артериальной гипер-тензии. Системный анализ и управление в биомедицинских системах 2009; 8 (2): 490-2).