Выбор лечебной тактики у пациентов старческого возраста с неметастатическим раком предстательной железы

Автор: Волкова М.И., Акел А.И.С., Гриднева Я.В., Федянин М.Ю., Покатаев И.А., Варданян С.Г., Рябинин Р.И., Галкин В.Н.

Журнал: Злокачественные опухоли @malignanttumors

Рубрика: Оригинальные исследования

Статья в выпуске: 1 т.15, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель: сравнить результаты используемых в реальной клинической практике подходов к лечению больных старческого возраста с первичным неметастатическим раком предстательной железы (РПЖ).Материал: в ретроспективное исследование, основанное на базе данных ЕМИАС, была отобрана медицинская информация о пациентах 75 лет и старше с верифицированным неметастатическим РПЖ, находившихся под наблюдением в ЦОП ЦАО ДЗМ с 31.07.2000 г. по 18.01.2024 г. Больные включались в исследование при наличии доступной информации о сопутствующих заболеваниях, распространенности опухолевого процесса, лечебной тактике, хронологии течения и исходе РПЖ, дате последнего наблюдения или смерти, а также причине смерти в случае ее регистрации.Результаты: включены данные 401 пациента ≥ 75 лет с верифицированным неметастатическим РПЖ. Медиана возраста - 84,0 (75,0-99,0) года. Медиана индекса коморбидности Чарльсона - 7 (4-12). Медиана исходного уровня простатического специфического антигена (ПСА) - 12,0 (0,3-182,1) нг / мл. У всех больных верифицирована аденокарцинома простаты (грейд ISUP 4-5-87 (21,7 %)). Категория сТ расценена как сТ3-4 у 91 (22,7 %), категория cN1 диагностирована у 22 (5,5 %) пациентов. Больные были классифицированы в группы промежуточного неблагоприятного, высокого и очень высокого риска в 235 (58,6 %) случаях. В 113 (28,2 %) наблюдениях проводилось радикальное лечение (дистанционная лучевая терапия (ДЛТ) - 113 (28,2 %), радикальная простатэктомия - 37 (9,2 %), брахитерапия - 14 (3,5 %), аблация - 2 (0,5 %)), в 202 (50,4 %) случаях - немедленная противоопухолевая терапия, 33 (8,2 %) пациента получали отсроченное лечение в рамках активно-наблюдательной (10 (2,5 %)) или выжидательной тактики (23 (5,7 %)). Группа отсроченного лечения была несопоставима с группами немедленного радикального и лекарственного лечения по размеру выборки и отличалась меньшей долей пациентов групп промежуточного неблагоприятного, высокого и очень высокого риска (р 0,05 для всех). Отмечено снижение 4-летней КСВ в группе отсроченного лечения по сравнению с группой радикального лечения (83,1 % против 95,2 %, р = 0,036) за счет подгруппы с индексом коморбидности Чарльсона ≥ 8 (72,5 % против 94,8 %, р = 0,060). БРВ оперированных пациентов была ниже, чем у облученных больных (р = 0,032), что не отразилось на показателях СВ и ОВ (p > 0,05 для всех). В подгруппе выжидательной тактики ВБП оказалась ниже, чем у пациентов, находившихся под активным наблюдением (р = 0,015), однако СВ и ОВ в данных когортах была одинакова.Заключение: у пациентов старческого возраста с неметастатическим РПЖ немедленное радикальное и лекарственное лечение, не приводит к увеличению СВ и ОВ по сравнению с отсроченным.

Старческий возраст, неметастатический рак предстательной железы, радикальная простатэктомия, лучевая терапия, отсроченное лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/140310082

IDR: 140310082 | DOI: 10.18027/2224-5057-2025-037

Текст научной статьи Выбор лечебной тактики у пациентов старческого возраста с неметастатическим раком предстательной железы

Рак предстательной железы (РПЖ) вышел на первое место по уровню заболеваемости и величине ее прироста и является пятой по значимости причиной смерти от рака у мужчин. В связи с увеличением продолжительности жизни и прогрессирующим старением населения заболеваемость РПЖ закономерно возросла среди мужчин ≥ 75 лет во многих странах, включая Россию [1,2].

Внедрение оценки сывороточного уровня простатического специфического антигена (ПСА) в клиническую практику и совершенствование методов радиологической диагностики привели к миграции стадии рака предстательной железы (РПЖ) в сторону увеличения доли неметастатических форм заболевания. В РФ частота первичного РПЖ сТ1–4N0–1M0 достигает 79% [1]. Допустимыми подходами к ведению больных первичным неметастатическим РПЖ являются активное наблюдение, радикальная простатэктомия (РПЭ), лучевая терапия в дистанционном (ДЛТ), внутритканевом и сочетанном вариантах, противоопухолевое лекарственное лечение и выжидательная тактика. Выбор кандидатов для того или иного вида лечения зависит от группы риска, ожидаемой продолжительности жизни и наличия симптомов РПЖ [3,4].

Неметастатический РПЖ характеризуется торпидным течением и ассоциирован с высокой отдаленной выживаемостью. Пациенты 75 лет и старше часто имеют сопутствующие заболевания, определяющие естественную продолжительность жизни, по срокам уступающую расчетной выживаемости, обусловленной РПЖ без отдаленных метастазов. Больные старческого возраста редко включаются в крупные рандомизированные клинические исследования (РКИ), и большинство современных руководств по лечению РПЖ не содержит конкретных рекомендаций по лечению данной группы пациентов [3,4]. Представленное исследование направлено на сравнительный анализ результатов разных подходов к ведению больных в возрасте ≥ 75 лет с неметастатическим РПЖ.

МАТЕРИАЛ

В ретроспективное исследование, основанное на базе данных ЕМИАС, была отобрана медицинская информация о пациентах 75 лет и старше с верифицированным неметастатическим РПЖ, находившихся под наблюдением в ЦОП ЦАО ДЗМ с 31.07.2000 г. по 18.01.2024 г. Больные включались в исследование при наличии доступной информации о сопутствующих заболеваниях, распространенности опухолевого процесса, лечебной тактике, хронологии течения и исходе РПЖ, дате последнего наблюдения или смерти, а также причине смерти в случае ее регистрации.

Все данные пациентов внесены в базу на основе электронных таблиц Microsoft Excel с помощью специально разработанного кодификатора. Анализ результатов осуществляли с применением блока статистических программ SPSS Statistics 19. Достоверность различий между количественными показателями вычисляли по критерию t Стьюдента для нормально распределенных величин или по непараметрическому критерию Манна–Уитни. Для сравнения качественных параметров применяли точный критерий Фишера и χ 2 с учетом непараметрических данных и нормального распределения Пуассона. Различия признавали значимыми при p < 0,05. Продолжительность жизни рассчитывали от даты начала лечения РПЖ или наблюдения до последнего дня наблюдения или неблагоприятного исхода. Выживаемость оценивали по методу Kaplan–Meier, различия выживаемости определяли с помощью log-rank теста.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Указанным критериям соответствовали данные о 401 больном. Медиана возраста составила 84,0 (75,0– 99,0) года. Медиана индекса коморбидности Чарль-сона с поправкой на РПЖ равнялась 7 (4–12) и достигла ≥ 8 у 57 (14,2 %) пациентов. Медиана исходного уровня ПСА — 12,0 (0,3–182,1) нг/мл. У всех больных верифицирована аденокарцинома простаты (грейд ISUP 4–5 — 87 (21,7%)). При обследовании категория сТ расценена как сТ3–4 у 91 (22,7%), категория cN1 диагностирована у 22 (5,5%) пациентов, отдаленных метастазов не выявлено ни в одном наблюдении. Больные были классифицированы в группу очень низкого в 2 (0,5%), низкого — в 62 (15,5%), промежуточного благоприятного — в 102 (25,4%), промежуточного неблагоприятного — в 58 (14,5%), высокого — в 108 (26,9%) и очень высокого риска — в 69 (17,1%) случаях.

Пациенты старческого возраста с неметастатическим РПЖ чаще всего получали немедленную системную противоопухолевую терапию (202 (50,4%)). Немедленное радикальное лечение использовалось в 166 (41,4%) случаях, наиболее популярным методом являлась ДЛТ (113 (28,2%)); гораздо реже выполнялись РПЭ (37 (9,2%)), брахитерапия (14 (3,5%)) или аблация (криоаблация — 1 (0,25%), аблация высокоинтенсивной сфокусированной ультразвуковой волной (HIFU) — 1 (0,25 %)). Тридцать три (8,2%) пациента получали отсроченное лечение в рамках активно-наблюдательной (10 (2,5%)) или выжидательной тактики (23 (5,7%)).

В группе немедленного лекарственного лечения при медиане наблюдения 60,5 (2,1–244,1) месяца 202 больных получили от 1 до 5 линий противоопухолевой терапии

(1 линия — 202 (100,0%), 2 линии — 31 (15,3%), 3 линии — 10 (4,9%), 4 линии — 6 (3,0%), 5 линий — 3 (1,5%)). На фоне первой линии терапии, основанной на андрогенной депривации (АДТ), во всех случаях зарегистрирован биохимический ответ на лечение, снижение ПСА на ≥ 90% от исходного уровня отмечено в 143 (70,7%) случаях. Медиана длительности первой линии терапии составила 42,8 (1,0–243,8) месяца.

Из 113 пациентов, получавших ДЛТ, запланированный курс терапии завершен в 109 (96,5%) наблюдениях. Неоадъювантная АДТ проводилась 74 (65,5 %), адъювантная — 79 (70,0%) больным (краткосрочная — 39 (34,5%), длительная — 40 (35,5%)).

В группе из 37 оперированных больных во всех случаях гистологически подтверждено наличие аденокарциномы простаты. Не менее 1 фактора риска прогрессирования выявлено у 19 (51,4%) пациентов (грейд ISUP 4–5 — 8 (21,6%), рТ3–4 — 16 (43,2 %), pN1 — 6 (16,2%), R1 — 1 (2,7%)). Уровень ПСА через 4–6 недель после операции составлял < 0,2 нг/мл в 34 (91,9%) случаях. Адъювантное лечение проведено 8 (21,6%) больным, включая гормоно-лучевую терапию в 1 (2,7%) и АДТ — в 7 (18,9 %) наблюдениях.

При медиане длительности активного наблюдения 30,4 (1,0–71,0) месяца у 2 (20,0%) из 10 пациентов развились симптомы, не связанные с прогрессированием РПЖ: острая задержка мочи, послужившая показанием к установке цистостомы (1 (10,0%)) или РПЭ (1 (10,0%)). В про- цессе наблюдения ни один больной не имел признаков клинически значимого прогрессирования, послужившего показанием к активному лечению РПЖ.

Из 23 больных группы выжидательной тактики 11 (47,8%) пациентов не получили противоопухолевого лечения. В 12 (52,2 %) случаях проведена противоопухолевая терапия в связи с симптомным прогрессированием РПЖ, в том числе — при появлении метастазов у 1 (4,3%) больного. Медиана времени от диагноза до старта противоопухолевого лечения у 12 пролеченных пациентов составила 41,1 (4,0–156,0) месяца, медиана наблюдения за пациентами в подгруппе — 57,6 (1,0–267,1) месяца.

Группы отсроченного, немедленного радикального и лекарственного лечения оказались сбалансированы по возрасту, исходному уровню ПСА, индексу коморбидности Чарльсона, частоте выявления аденокарцином с грейдами ISUP 4–5, категорий сT3–4 и N1, а также медиане наблюдения (р > 0,05 для всех). Группа отсроченного лечения была несопоставима с группами немедленного радикального и лекарственного лечения по размеру выборки, а также отличалась значимо меньшей долей пациентов групп промежуточного неблагоприятного, высокого и очень высокого риска (р < 0,05 для всех) (табл. 1).

При медиане наблюдения за 401 больным 54,1 (1,1– 275,7) месяца 365 (91,0%) пациентов живы (123 (30,7%) — без признаков болезни, 242 (60,3%) — с проявлениями РПЖ), 36 (9,0 %) больных умерли (9 (2,3 %) — от РПЖ,

Таблица 1. Характеристики пациентов старческого возраста с неметастатическим раком предстательной железы в лечебных группах

Table 1. Characteristics of elderly patients with non-metastatic prostate cancer in treatment groups

|

Характеристики |

Отсроченное лечение (n = 33) |

Радикальное лечение (n = 166) |

Немедленное лекарственное лечение (n = 202) |

р |

||

|

n% |

N |

% |

n |

% |

||

|

Возраст, медиана (min-max) |

83,1 (76–97) |

81,5 (75–97) |

85,2 (75–99) |

> 0,05 для всех |

||

|

ПСА, медиана (min-max), нг/мл |

22,5 (0,3–179,0) |

19,7 (1,8–172,0) |

34,7 (1,7–182,1) |

> 0,05 для всех |

||

|

Индекс коморбидности Чарльсона 1 , медиана (min-max) |

7,0 (4–10) |

7,0 (4–12) |

7,0 (4–12) |

> 0,05 для всех |

||

|

Индекс коморбидности Чарльсона 1 ≥ 8 |

4 12,1 |

19 |

11,4 |

34 |

16,8 |

> 0,05 для всех |

|

ГрейдISUP 4–5 |

5 15,2 |

33 |

19,8 |

49 |

24,2 |

> 0,05 для всех |

|

Категория cT3–4 |

4 12,1 |

38 |

22,8 |

49 |

24,2 |

> 0,05 для всех |

|

Категория cN1 |

2 6,1 |

10 |

6,0 |

10 |

5,0 |

> 0,05 для всех |

|

Категория сM0 |

33 100,0 |

166 |

100,0 |

202 |

100,0 |

– |

|

Промежуточный неблагоприятный, высокий, очень высокий риск |

13 39,4 |

97 |

58,4 |

125 |

61,9 |

0,035 2 0,013 3 0,256 4 |

|

Медиана наблюдения (min-max), месяцы |

49,9 (1,1–267,1) |

47,2 (1,4–275,7) |

60,5 (2,1–244,1) |

> 0,05 для всех |

||

1 Рассчитан с учетом возраста и коморбидных состояний, наличие РПЖ в индекс не включено;

2 Между отсроченным и немедленным радикальным лечением;

3 Между отсроченным и немедленным лекарственным лечением;

4 Между немедленным радикальным и лекарственным лечением.

Таблица 2. Статус жизни пациентов старческого возраста с неметастатическим раком предстательной железы в зависимости от лечебного подхода

Table 2. Life status of elderly patients with non-metastatic prostate cancer depending on the treatment approach

|

Лечебная тактика |

N |

Статус жизни, n (%) |

||||

|

Жив без признаков РПЖ |

Жив с признаками РПЖ |

Умер от РПЖ |

Умер от ССЗ |

Умер от другой причины1 |

||

|

Немедленная АДТ |

202 |

0 (0,0) |

181 (89,6) |

6 (3,0) |

9 (4,5) |

6 (3,0) |

|

ДЛТ |

113 |

84 (74,3) |

23 (20,4) |

3 (2,7) |

3 (2,7) |

0 (0,0) |

|

РПЭ |

37 |

28 (75,7) |

6 (16,2) |

0 (0,0) |

2 (5,4) |

1 (2,7) |

|

Брахитерапия |

14 |

10 (71,4) |

4 (28,6) |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

|

Аблация |

2 |

1 (50,0) |

1 (50,0) |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

|

Активное наблюдение |

10 |

0 (0,0) |

10 (100,0) |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

0 (0,0) |

|

Выжидательная тактика |

23 |

0 (0,0) |

17 (73,9) |

0 (0,0) |

5 (21,7) 2 |

1 (4,3) |

|

Всего |

401 |

123 (30,7) |

242 (60,3) |

9 (2,2) |

19 (4,7) |

8 (2,0) |

1 COVID-19 — 3 пациента, жировая эмболия после перелома шейки бедра — 1 пациент, желудочно-кишечное кровотечение — 1 пациент, прогрессирующий гломерулонефрит — 1 пациент, бронхиальная астма — 1 пациент, причина неизвестна при отсутствии прогрессирования РПЖ при последнем обследовании — 1 пациент;

2 Разница с остальными лечебными группами р < 0,0001.

27 (6,7%) — от других причин, включая сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) в 19 (4,7%) случаях). Отмечено значимое повышение частоты смертей от ССЗ в подгруппе выжидательной тактики по сравнению с остальными лечебными подгруппами (р < 0,0001). Других достоверных различий статуса жизни пациентов в подгруппах не выявлено (табл. 2).

Во всей популяции исследования 4-летняя общая выживаемость (ОВ) составила 95,0%, специфическая выживаемость (СВ) — 99,4%, кардиоспецифическая выживаемость (КСВ) — 95,3%; безрецидивная выживаемость (БРВ) радикально пролеченных пациентов равнялась 74,4%, выживаемость без прогрессирования (ВБП) на фоне первой линии немедленной лекарственной терапии достигла 78,3%, ВБП больных, не получавших немедленного лечения — 46,6%.

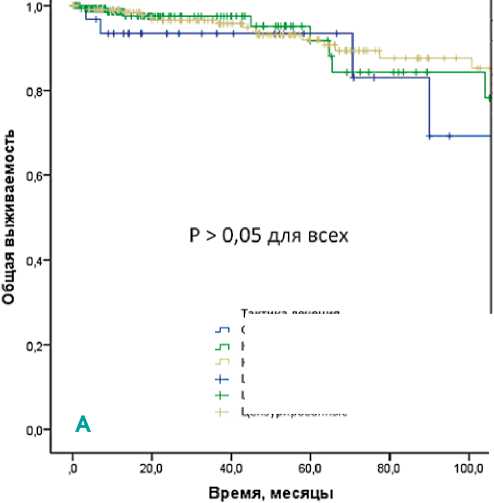

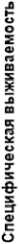

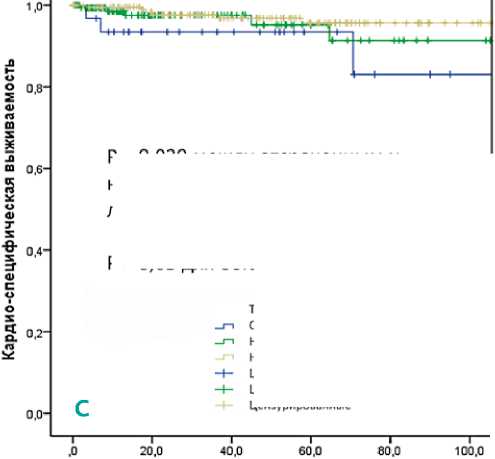

При средних сроках наблюдения не выявлено влияния лечебной тактики (отсроченное, немедленное радикальное или лекарственное лечение) на ОВ и СВ всей популяции пациентов, в том числе — с поправкой на группу риска (p > 0,05 для всех). Немедленное лечение, включая АДТ, не повышало риск смерти от ССЗ (рис. 1 A–C). Отмечено снижение 4-летней КСВ в группе отсроченного лечения по сравнению с группой радикального лечения (83,1 % vs. 95,2%, р = 0,036) за счет подгруппы с индексом коморбид-ности Чарльсона ≥ 8 (72,5% vs. 94,8%, р = 0,060, табл. 3). Сравнение выживаемости в лечебных группах с обратным взвешенным распределением не выполнено в связи с отсутствием сопоставимых по размерам выборок.

Отмечено значимое снижение БРВ оперированных пациентов по сравнению с больными, получавшими ДЛТ (р = 0,032), не транслировавшееся в снижение показателей СВ и ОВ при средних сроках наблюдения (p > 0,05 для всех).

В подгруппе выжидательной тактики ВБП оказалась значимо ниже, чем у пациентов, находившихся под активным наблюдением (р = 0,015), однако СВ в данных когортах оказалась одинакова, а разница ОВ, обусловленная

Тактика лечения

Отсроченное лечение

Немедленное радикальное лемени* Немедленное лекарственное лечен Цензурированные Цензурированные Цензурированные

Рисунок 1 A. Общая выживаемость пациентов старческого возраста с неметастатическим раком предстательной железы в зависимости от лечебной тактики

Figure 1 А. Overall survival of elderly patients with nonmetastatic prostate cancer depending on the treatment tactics

10- -3 ■■* « = • m.'M-4W-+#w4«H-«fr

P > 0,05 для всех

Тактика лечения

-

-J- Отсроченное лечение 0.2“ _г- Немедленное радикальное лечение

Немедленное лекарственное лечение

4- Цензурированные

-

-4- Цензурированные Цензурированные

B -----1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1-------------------1— .0 20,0 40.0 60,0 80.0 100,0

Время, месяцы

Рисунок 1 B. Специфическая выживаемость пациентов старческого возраста с неметастатическим раком предстательной железы в зависимости от лечебной тактики

Figure 1 B. Specific survival of elderly patients with nonmetastatic prostate cancer depending on the treatment tactics

немедленным радикальным лечением

Тактика лечения

Отсроченное лечение

Немедленное радикальное лечение

Немедленное лекарственное лечение

Цензурированные

Цензурированные

Цензурированные

Р = 0,039 между отсроченным и

Р > 0,05 для остальных

Таблица 3. Выживаемость больных неметастатическим раком предстательной железы в зависимости от вида лечения Table 3. Survival of patients with non-metastatic prostate cancer depending on the type of treatment

|

Выживаемость, |

||

|

Фактор риска |

4 года (%) |

Р |

|

Специфическая выживаемость |

||

|

Вся популяция |

||

|

Отсроченное лечение |

100,0 |

0,667 |

|

Радикальное лечение |

96,4 |

|

|

Лекарственная терапия |

98,1 |

|

|

Группы очень низкого, низкого, промежуточного |

||

|

благоприятного риска |

||

|

Отсроченное лечение |

100,0 |

0,867 |

|

Радикальное лечение |

94,1 |

|

|

Лекарственная терапия |

95,2 |

|

|

Группы промежуточного неблагоприятного, высокого, |

||

|

очень высокого риска |

||

|

Отсроченное лечение |

100,0 |

0,619 |

|

Радикальное лечение |

94,1 |

|

|

Лекарственная терапия |

93,2 |

|

|

Общая выживаемость |

||

|

Вся популяция |

||

|

Отсроченное лечение |

100,0 |

0,667 |

|

Радикальное лечение |

96,4 |

|

|

Лекарственная терапия |

98,1 |

|

|

Группы очень низкого, низкого, промежуточного |

||

|

благоприятного риска |

||

|

Отсроченное лечение |

100,0 |

0,867 |

|

Радикальное лечение |

100,0 |

|

|

Лекарственная терапия |

95,2 |

|

|

Группы промежуточного неблагоприятного, высокого, |

||

|

очень высокого риска |

||

|

Отсроченное лечение |

100,0 |

0,619 |

|

Радикальное лечение |

94,1 |

|

|

Лекарственная терапия |

93,2 |

|

|

Кардиоспецифическая выживаемость |

||

|

Вся популяция |

||

|

Отсроченное лечение |

83,1 |

0,036 1 |

|

Радикальное лечение |

95,2 |

|

|

Лекарственная терапия |

97,6 |

|

|

Индекс коморбидности Чарльсона < 8 |

||

|

Отсроченное лечение |

100,0 |

0,871 |

|

Радикальное лечение |

98,4 |

|

|

Лекарственная терапия |

95,0 |

|

|

Индекс коморбидности Чарльсона ≥ 8 |

||

|

Отсроченное лечение |

72,5 |

0,060 1 |

|

Радикальное лечение |

94,8 |

|

|

Лекарственная терапия |

96,0 |

|

Время жизни от старта лечения

1 Между группой отсроченного лечения и радикальными методами лечения.

Рисунок 1 C. Кардиоспецифическая выживаемость пациентов старческого возраста с неметастатическим раком предстательной железы в зависимости от лечебной тактики

Figure 1 C. Cardiospecific survival of elderly patients with nonmetastatic prostate cancer depending on the treatment tactics более низкими показателями КСВ в подгруппе выжидательной тактики, не достигла статистической значимости (р = 0,278). Других различий выживаемости междулечеб-ными подгруппами не обнаружено (табл. 4).

Таблица 4. Выживаемость пациентов старческого возраста с неметастатическим раком предстательной железы в зависимости от лечебного подхода

Table 4. Survival of elderly patients with non-metastatic prostate cancer depending on the treatment approach

|

Лечебная тактика |

Выживаемость, 4 года |

|||

|

БРВ |

ВБП СВ |

КСВ |

ОВ |

|

|

Немедленная АДТ |

– |

78,3 98,1 |

95,6 |

92,0 |

|

ДЛТ |

77,3 1 |

– 95,0 |

91,9 |

92,7 |

|

РПЭ |

54,6 1 |

– 100,0 |

87,5 |

87,5 |

|

Брахитерапия |

100,0 |

– 100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

Аблация |

100,0 |

– 100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

Активное наблюдение |

– |

100,0 2 100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

Выжидательная тактика |

– |

37,4 2 100,0 |

79,5 |

79,5 |

1 р = 0,032;

2 р = 0,015.

ДИСКУССИЯ

Стандартным подходом к ведению больных РПЖ без отдаленных метастазов является хирургическая или лучевая эрадикация опухоли. Допустимой опцией, резервируемой для пациентов с агрессивными и/или симптомными формами неметастатического РПЖ при малой ожидаемой продолжительности жизни, является немедленная АДТ. В случае бессимптомного течения заболевания у пациентов с малой ожидаемой продолжительностью жизни АДТ может быть отложена до манифестации симптомов. Больные групп очень низкого, низкого и промежуточного благоприятного риска могут рассматриваться в качестве кандидатов для активного наблюдения. Одобренные большинством профессиональных сообществ, эти рекомендации основаны на данных исследований, которые практически не включали пациентов старческого возраста, и имеют низкий уровень доказательности у мужчин 75 лет и старше [3,4].

Мы провели ретроспективное исследование, направленное на сравнение результатов отсроченного и немедленного радикального или лекарственного лечения неметастатического РПЖ у больных ≥ 75 лет. Несмотря на скептическое отношение к скринингу ПСА у пациентов старческого возраста, отраженное в большинстве международных рекомендаций [4,5], в РФ при верификации неметастатического РПЖ мужчинам в возрасте ≥ 75 лет, как правило, назначается немедленное лечение. Так, в нашей серии, включившей 401 больного с медианой возраста 84 года и медианой индекса коморбидности Чарльсона 7, немедленное лечение использовалось в 91,8% случаев, в то время как отсроченное применялось лишь у 8,2% пациентов.

Радикальное лечение, проведенное 41,4% больных, вошедших в нашу работу, при средних сроках наблюдения позволило добиться результатов, соответствующих данным более крупных исследований [6]. Четырехлетняя ОВ и СВ в группе составили 96,4% и 100,0% соответственно. По мнению большинства авторов, возраст не оказывает существенного влияния на эффект лечения неметастатического РПЖ. Так, в скандинавском исследовании SPCG-4 РПЭ снижала риск метастазирования у пациентов 65 лет и старше (p = 0,04) [7]. Аналогичные результаты были получены в субанализе, проведенном у пожилых мужчин, включенных в РКИ PIVOT [8]. Эти данные подтверждают целесообразность радикального лечения отобранных пожилых мужчин с адекватной ожидаемой продолжительностью жизни [9].

В некоторых работах было показано, что риск смерти от прогрессирования опухолевого процесса повышается у пациентов старческого возраста, относящихся к группе высокого риска и получивших нерадикальное лечение неметастатического РПЖ [10,11]. При средних сроках наблюдения нам не удалось подтвердить эти результаты. По нашим данным, немедленная АДТ не уступает радикальному лечению в отношении ОВ и СВ, в том числе при поправке на группу риска. Важно отметить, что проведение кастрационной терапии не приводило к ухудшению показателей КСВ, что косвенно свидетельствует о приемлемом профиле безопасности АДТ у данной категории больных.

При отсутствии симптомов РПЖ у пациентов с малой ожидаемой продолжительностью жизни противоопухолевая терапия может быть отложена без повышения риска смерти от РПЖ. Оптимальные сроки назначения АДТ при неметастатическом РПЖ у пациентов с противопоказаниями или отказом от радикального лечения изучались в РКИ EORTC 30891, не включавшем больных в возрасте ≥ 80 лет. При медиане наблюдения 12,8 года немедленная АДТ снижала риск смерти от любой причины (р > 0,1), но не влияла на риск смерти от РПЖ (р > 0,05), увеличивая риск смерти от других причин (p = 0,06). Медиана времени до старта отсроченного лечения составила 7 лет, при этом в группе отсроченной АДТ 25,6% больных умерли, не получив противоопухолевой терапии [12].

Отсроченное лечение при РПЖ используется в рамках двух принципиально различающихся стратегических подходов — активного наблюдения и выжидательной тактики. Активное наблюдение является привлекательным, но не популярным в РФ методом ведения мужчин с низкоагрессивным неметастатическим РПЖ, который подразумевает намерение проведения радикального лечения при прогрессировании заболевания и направлен на сохранение некоторых преимуществ скрининга при минимизации вреда, причиняемого чрезмерным лечением рака с тор-пидным течением [3–5]. В нашей серии активное наблюдение использовалось только у 2,5% больных. При медиане наблюдения 30,4 месяца прогрессирование заболевания не было выявлено ни в одном случае, летальных исходов в группе не зарегистрировано. Одному пациенту в связи с симптомами, связанными с доброкачественной гиперплазией простаты, была выполнена РПЭ при отсутствии прогрессирования РПЖ, что не соответствует основным принципам активного наблюдения, но не противоречит стандартам лечения клинически локализованного РПЖ. Остальные больные противоопухолевого лечения не получали. Эти результаты соответствуют данным более репрезентативных серий наблюдений [6,8,13].

Выжидательная тактика по сути является симптом-направленным лечением и представляет собой вариант ведения мужчин с неметастатическим РПЖ, которые имеют ограниченную продолжительность жизни и не реализуют клиническую пользу от радикального лечения, поэтому при симптомном прогрессировании заболевания получают АДТ. В нашу серию вошло 23 больных, у которых использовалась выжидательная тактика. Отсроченное противоопухолевое лечение получили 52,2% пациентов, в среднем, через 41,1 месяца после установки диагноза. Системная противоопухолевая терапия была назначена в связи с развитием симптомов первичной опухоли (47,9%) или метастазов (4,3%). При медиане наблюдения 57,6 месяца общая летальность в группе составила 26,0%, летальность от РПЖ — 0,0%. Эти результаты не противоречат данным, полученным в группе наблюдения из британского РКИ ProtecT, включившей 545 больных клинически локализованным РПЖ. При медиане наблюдения 15 лет частота сим-птомного прогрессирования составила 25,9%, а частота развития метастазов — 9,4 %; АДТ при прогрессировании назначена 12,7% пациентов; общая летальность равнялась 21,7%, летальность от РПЖ — 3,1% [6].

Среди наших больных, получавших отсроченное лечение в рамках активного наблюдения или выжидательной тактики, доля пациентов групп промежуточного неблагоприятного, высокого и очень высокого риска была значимо ниже, чем в когортах больных, которым проводилось радикальное лечение или немедленная лекарственная терапия. При медиане наблюдения 54,1 месяца отсроченное лечение не снижало ОВ и СВ как во всей популяции пациентов, так и при поправке на группу риска. Отсутствие преимуществ немедленного радикального лечения по сравнению с наблюдением в отношении риска смерти было доказано в нескольких РКИ, в том числе проведенных после внедрения оценки ПСА в клиническую практику [8,13,14]. Наиболее убедительным представляется крупное РКИ (n = 1643), в котором при медиане наблюдения 15 лет продемонстрировано отсутствие различий летальности, обусловленной РПЖ, между пациентами всех возрастных групп с клинически локализованной аденокарциномой простаты, подвергнутыми РПЭ, ДЛТ или находившимися под наблюдением [6]. SPCG-4 является единственным РКИ, в котором РПЭ по сравнению с наблюдением обеспечивала преимущество выживаемости, сохраняющееся при наблюдении в течение 15 и 29 лет. Однако клиническое преимущество было значимым только у мужчин моложе 65 лет [7,15]. Следует подчеркнуть, что в рамках протокола исследования SPCG-4 в группе, не получавшей немедленного лечения, не было предусмотрено регулярного обследования пациентов [7], что могло внести свой вклад в сроки выявления прогрессирования, повлиять на время начала терапии и, как следствие, вызвать увеличение летальности от РПЖ в группе.

В нашей серии наблюдений у пациентов группы отсроченного лечения отмечено снижение КСВ по сравнению с группами радикального лечения за счет подгруппы больных с высоким индексом коморбидности. Этот факт подтверждает гипотезу о более значительном вкладе сопутствующих заболеваний в естественную продолжительность жизни больных старческого возраста по сравнению с РПЖ и подчеркивает необходимость взвешенного принятия решений об оптимальной тактике и сроках начала противоопухолевого лечения.

В клинической практике грань между активным наблюдением и выжидательной тактикой стерта. Как правило, интенсивность наблюдения не соответствует рекомендациям [16]. В течение продолжительных периодов активного наблюдения больные стареют и накапливают комор-бидный фон. Это может рассматриваться как показание для перевода пациентов с активного наблюдения, подразумевающего возможность радикального лечения, на выжидательную тактику, предполагающую назначение АДТ в случае симптомного прогрессирования. По данным NPCR, подобное переключение на выжидательную тактику применяется у 48% больных РПЖ группы низкого риска, находящихся под активным наблюдением в Швеции [16]. Однако полный отказ от регулярного мониторинга представляется небезопасным, так как, согласно результатам РКИ SPCG-4 [7,15], это может нанести ущерб ОВ.

Таким образом, выбор тактики лечения неметастатического РПЖ у мужчин старческого возраста должен быть индивидуальным и основываться на характеристиках опухолевого процесса, коморбидном фоне и предпочтениях пациентов. Больные с индексом коморбидности Чарльсона < 8 могут рассматриваться как кандидаты для активного наблюдения или немедленного радикального лечения. Больным с более высокой коморбидной нагрузкой, определяющей низкую ожидаемую продолжительность жизни, показана АДТ. Немедленная противоопухолевая терапия рекомендована пациентам с симптомами РПЖ. При бессимптомном течении заболевания лечение может быть отложено. Целесообразно рассмотреть вопрос о переводе пациентов, выбравших активное наблюдение, на выжидательную тактику по мере естественного старения. При обсуждении лечебного подхода необходимо информировать больных об индивидуальных рисках прогрессирования опухолевого процесса и смерти от РПЖ.