Выбор объема лимфодиссекции при субтотальной дистальной резекции желудка

Автор: Карпович А.В., Зыков Д.В., Моторыкин А.С., Жерлов Г.К.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 5 (29), 2008 года.

Бесплатный доступ

В исследовании проведен анализ непосредственных и отдаленных результатов радикального хирургического лечения 312 больных раком желудка, которым была выполнена субтотальная дистальная резекция желудка, в зависимости от объема перигастральной лимфодиссекции. Увеличение количества удаляемых лимфоузлов до D2,5 и D3 не ведет к росту числа послеоперационных осложнений, при расширенных лимфодиссекциях они возникли в 24,6 %, при стандартных - в 27,4 % случаев соответственно. Имеется тенденция к улучшению показателей отдаленной выживаемости после лимфодиссекции в объеме D2,5 с удалением левых паракардиальных лимфатических узлов, которая выше по сравнению со стандартной D2, но достоверных различий не получено.

Рак желудка, субтотальная дистальная резекция желудка, перигастральная лимфодиссекция

Короткий адрес: https://sciup.org/14054889

IDR: 14054889 | УДК: 616.33-006-089

Текст научной статьи Выбор объема лимфодиссекции при субтотальной дистальной резекции желудка

США, 2001) лимфодиссекция D2 определена как стандартный объем радикального хирургического вмешательства, поскольку она улучшает отдаленные результаты лечения и снижает частоту локорегионарных рецидивов [3].

Стандартным объемом лимфодиссекции (D2) для этой операции считается удаление лимфоузлов групп 1, 3–9, 11р и 12а. Однако неудовлетворенность результатами подобной лимфодиссекции побудила хирургов к поиску новых подходов к расширенным хирургическим вмешательствам, обозначаемым в литературе как D2,5 [7].

Материал и методы

Таблица 1

Характеристика сравниваемых групп больных

|

Сравниваемый показатель |

I группа |

II группа |

|

Объем лимфодиссекции |

||

|

D1 |

70 |

49 |

|

D2 |

72 |

0 |

|

D2,5 |

0 |

57 |

|

D3 |

15 |

16 |

|

Стадия опухолевого процесса |

||

|

I ст. |

1 |

1 |

|

II ст. |

54 |

12 |

|

III ст. |

143 |

68 |

|

Объем вмешательства |

I группа, абс.ч. (%) |

II группа, абс.ч. (%) |

Всего, абс.ч. (%) |

|

СДРЖ + спленэктомия |

4 (2,5) |

3 (2,4) |

7 (2,5) |

|

СДРЖ + резекция поджелудочной железы |

5 (3,2) |

4 (3,3) |

9 (3,2) |

|

СДРЖ + холецистэктомия |

8 (5,1) |

22 (18,0) |

30 (10,8) |

|

СДРЖ + резекция мезоколон |

38 (24,2) |

29 (23,8) |

67 (24,0) |

|

СДРЖ + резекция ободочной кишки |

2 (1,3) |

1 (0,8) |

3 (1,1) |

|

СДРЖ + адреналэктомия слева |

4 (2,5) |

3 (2,5) |

7 (2,5) |

Большинство операций в обеих группах – 263 (94,3 %) – были завершены формированием гастроэнтероанастомоза на отключенной по Ру петле тонкой кишки, у 2 (0,7 %) пациентов (по одному в каждой группе) была выполнена операция в модификации Бильрот-I, 14 (5,0 %) операций завершились первичной еюногастропластикой.

Результаты и обсуждение

По данным гистологического исследования операционного материала в обеих группах преобладающим морфологическим типом опухоли явилась аденокарцинома различной степени дифференцировки (табл. 3).

При оценке местной (рT) и лимфогенной (N) распространенности опухолевого процесса при плановой гистологической проводке в обеих группах преобладали пациенты со стадией, соответствующей рТ3– 75,3 %. Метастазы в регионарных лимфоузлах были выявлены у 142 (50,9 %) пациентов (табл. 4). Удаление больше-

Таблица 3

Распределение морфологических вариантов опухолей в исследуемых группах

Таблица 4

Распространенность опухолевого процесса у больных сравниваемых групп

|

Критерий оценки |

I группа, абс.ч. (%) |

II группа, абс.ч. (%) |

Всего, абс.ч. (%) |

|

рТ |

|||

|

рТ2 |

10 (6,4) |

6 (4,9) |

16 (5,7) |

|

рТ3 |

116 (73,9) |

94 (77,0) |

210 (75,3) |

|

рТ4 |

31 (19,7) |

22 (18,1) |

53 (19,0) |

|

N |

|||

|

N 1 |

79 (50,3) |

53 (43,4) |

132 (47,3) |

|

N2 |

36 (22,9) |

57 (46,7)* |

93 (33,3) |

|

N3 |

9 (5,7) |

14 (11,5)* |

23 (8,2) |

Примечание: * – раличия между группами статистически значимы (р<0,05).

Для оценки значимости круговой лимфо-диссекции гепатодуоденальной связки и левых паракардиальных узлов во II группе пациентов изучалась частота метастазирования в группы лимфоузлов – 2, 12b и 12p, которая составила 5,7; 8,2 и 4,1 % соответственно. Важность удаления этих групп лимфатических коллекторов, в первую очередь из зоны гепатодуоденальной связки, обусловлена риском развития механической желтухи в связи с рецидивом опухоли. Подобное осложнение мы наблюдали у 2 (1,3 %) пациентов I группы и не отметили у больных II группы.

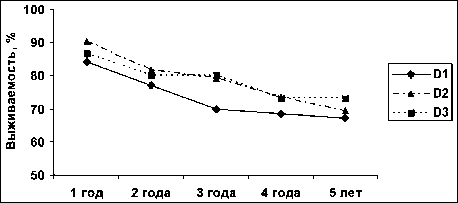

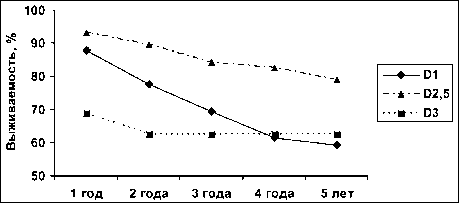

Динамическое наблюдение за прооперированными больными позволило изучить погодовую выживаемость в данных группах наблюдения. Несмотря на то, что средняя выживаемость в сравниваемых группах не имеет достоверных различий, выживаемость пациентов после лимфодиссекции в объеме D25с удалением левых паракардиальных лимфатич, еских узлов выше по сравнению со стандартной D2 (рис. 1, 2). Следует отметить, что не только увеличение объема лимфодиссекции за счет удаления указанных групп лимфоузлов, но и переход на оценку объема лимфодиссекции в соответствии с критериями международного противоракового союза привели к увеличению выживаемости пациентов по сравнению с ранее применяемой лимфодиссекцией D25 и тем более D1.

Так, если в I групп, е объем D2 определялся, в первую очередь, удалением лимфатических коллекторов N1 и N2, независимо от числа удаленных узлов, то во II группе пациенты, у которых количество удаленных узлов было менее 26, даже при удалении 12b, 12p и 2 групп лимфоузлов расценивались как перенесшие лимфодиссекцию D1. Наблюдаемая разница в показателях выживаемости пациентов обеих групп после лимфодиссекции D3 связана с малым числом таких пациентов и тем, что при необходимости парааортальной диссекции объем хирургического вмешательства чаще переходит в тотальную гастрэктомию.

дистальных отделах остается операцией выбора у большинства больных, не снижая при этом радикальности хирургического лечения. Наиболее адекватным объемом лимфодиссек-ции при данной операции на сегодняшний день следует рассматривать D25, которая подразумевает удаление 1–12 групп л, имфатических узлов по классификации JGCA, при этом не происходит увеличение частоты послеоперационных осложнений и внутрибольничной смертности. Для правильной оценки степени лимфогенного метастазирования и точной диагностики стадии опухолевого процесса необходимо соответствие критериям UICC (удаление от 26 до 40 лимфатических узлов для D2).