Выбор оптимального метода лечения больных с внутрисуставными переломами пяточной кости в зависимости от эффективности восстановления анатомических параметров

Автор: Волошин В.П., Шевырев К.В., Симаков А.Ю.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4 (20), 2016 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Многие авторы не единожды сравнивали методы оперативного лечения внутрисуставных переломов пяточной кости. Но в основном сравнение сводилось к преимуществу одной из двух сравниваемых методик, а не методов. При этом эффективность того или иного «метода» оценивалась в основном по восстановлению угла Белера, реже учитывались длина, ширина и высота пяточной кости. Цель. Определение оптимального метода восстановления параметров пяточной кости при внутрисуставных переломах на основе ретроспективного анализа всех оперативных методик. Материалы и методы. Проанализированы: медицинская документация, рентгенограммы и клинический мониторинг по 74 наблюдениям закрытых внутрисуставных переломов пяточной кости, соответствующие типам 83B1 - 83C3 по классификации АО (или Type II b - Type IV по классификации Sanders, или Type 1Ba - Type 3 по классификации Essex-Lopresti). Среди обследованных - 59 мужчин и 15 женщин в возрасте от 18 до 65 лет, средний возраст обследованных составил 35,8 лет. Были изучены морфометрические параметры пяточной кости до и после восстановления одной из методик. Результаты. В ходе изучения эффективности восстановления анатомического строения пяточной кости различными методами лечения у больных с внутрисуставными переломами были выявлены оптимальные и были ранжированы по эффективности. Обсуждение и выводы. Полученные данные имеют большое значение, так как являются основой для предоперационного планирования в травматологической и ортопедической практике при лечении переломов и реконструкции пяточной кости.

Переломы пяточной кости, угол гиссана

Короткий адрес: https://sciup.org/142211422

IDR: 142211422

Текст научной статьи Выбор оптимального метода лечения больных с внутрисуставными переломами пяточной кости в зависимости от эффективности восстановления анатомических параметров

По данным Медицинского информационно-аналитического центра по Санкт-Петербургу и Ленинградской области за 2001–2010 гг. частота переломов пяточной кости составила 5 8% от всех переломов костей скелета. Эти данные имеют неуклонную тенденцию к увеличению в последние десять лет в связи с ростом участников экстремальных видов спорта, развития горных видов туризма. В результате чего все чаще встречаются высоэнергетические травмы, что приводит к большим разрушениям анатомических структур.

В настоящее время основной целью хирургических вмешательств при внутрисуставных переломах пяточной кости является реконструкция подтаранного сустава с восстановлением геометрии пяточной кости [1, 2, 3, 5-9, 20]. В основу оперативного лечения абсолютным большинством зарубежных авторов положены: восстановление длины, ширины, вальгусной или

варусной установки пяточной кости, и величины угла Белера [4, 10, 13, 18, 19]. При этом восстановлению критического угла, описанного Гиссаном, придается значение не многими авторами, и во многом носит либо поверхностный характер, либо весьма опосредованный [11, 12, 14, 15, 16, 17, 20-26].

Основная масса исследований, таких как, исследования M.C. Erasmus (2007) и T. Schepers (2007, 2010), направлены в основном на сравнение между деталями оперативного лечения: с использованием пластины или сочетания пластины с пластикой биодеградируемыми материалами [12]. Другие – подвергают рассмотрению разницу в результатах оперативного и консервативного лечения, но при этом в незначительном числе работ рассматривается и учитывается восстановление геометрии и анатомической целостности пяточной кости, что, в большей степени должно влиять на результат лечения [10, 12, 14, 16, 19, 20, 23, 26].

Все перечисленное в совокупности свидетельствует о настоятельной необходимости уделить больше внимания и переосмысления подходов к диагностике и тактике оперативного лечения больных с внутрисуставными переломами пяточной кости.

Цель: на основе анализа результатов ретроспективного клинического исследования определить оптимальную опера-

Таблица 1

Соответствие рассмотренных классификаций внутрисуставных переломов пяточной кости

|

Тип перелома |

Классификации |

||

|

АО |

Essex-Lopresti |

Sanders |

|

|

B1/1 |

Type 1Ba |

Type II b |

|

|

B1/2 |

Type 1Aa |

– |

|

|

B1/3 |

Type 1Ab |

– |

|

|

B2/1 |

Type 2Bc |

Type II c |

|

|

B2/2 |

Type 2A |

Type III a |

|

|

B3/1 |

Type 2Ba |

Type III b |

|

|

B3/2 |

Type 2Bb |

Type III c |

|

|

B3/3 |

Type 3 |

Type IV |

|

б

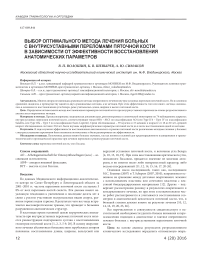

Рис. 1. Пример измерения пяточной кости на рентгенограммах стопы здорового человека по методике М.С. Erasmus (2007):

тивную технику остеосинтеза пяточной кости, позволяющую восстанавливать ее анатомическое строение при внутрисуставных переломах.

Материал и методы

Материалом клинического исследования послужили оригиналы, ксерокопии и фотографии медицинских документов: историй болезней, амбулаторных и стационарных карт больных, этапных рентгенограмм, операционных журналов двух клиник: ГКБ №3 г. Санкт-Петербург «Городской больницы Святой преподобномученицы Елизаветы» и клиники ВТО ФГОУ ВПО «ВМА им. С.М. Кирова» Минобороны России, а так же собственные протоколы наблюдений за больными и результатами их обследований.

Для анализа была отобраны рандомизированным образом: медицинская документация, рентгенограммы и клинический мониторинг по 74 наблюдениям закрытых внутрисуставных переломов пяточной кости. Среди обследованных – 59 мужчин и 15 женщин в возрасте от 18 до 65 лет, средний возраст обследованных составил 35,8 лет (основной трудоспособный возраст). Среди клинических наблюдений больных с внутрисуставными переломами пяточной кости были отобраны соответствующие типам 83B1 – 83C3 по классификации АО (или Type II b – Type IV по классификации Sanders, или Type 1Ba – Type 3 по классификации Essex-Lopresti) табл. 1]. Таблица 1 Соответствие рассмотренных классификаций внутрисуставных переломов пяточной кости

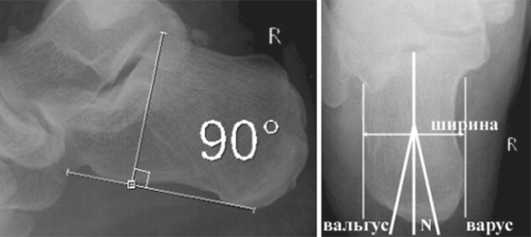

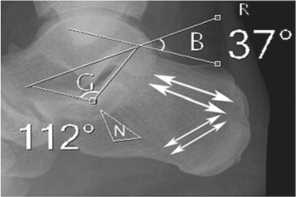

Измерения проводились в соответствии с методиками измерения M.C. Erasmus (2007) с помощью метрических инструментов, а также программ просмотра и редактирования рентгенографических и КТ-снимков: DICOMViewer, I-Viewer, E-Film, MagicView300. При обработке в программах использовали встроенные инструменты для измерения (рис. 1, 2, 3).

В ходе измерений оценивали эффективность восстановления анатомии пяточной кости:

топографо-анатомические характеристики травмированных и конт-ралатеральных пяточных костей: высоту, длину и ширину пяточной кости, ширину суставной щели и угол Гиссана;

характер лечения: наличие, вид и особенности остеосинтеза; эффективность восстановления анатомии пяточной кости.

-

а) измерение высоты пяточной кости;

-

б) измерение отклонения пяточной кости и ширины пяточной кости

Рис. 2. Боковая рентгенограмма пяточной кости: B – угол Белера; G – «критический угол» Гиссана

Рис. 3. Принцип измерения пяточной кости при выполнении компьютерной томографии:

а) измерение длины здоровой и поврежденной пяточной кости; б) измерение высоты пяточной кости; в) измерение длины и высоты на поврежденной пяточной кости; г) измерение угла Ги=ссана.

Результаты и обсуждение

Таблица 2

Распределение числа клинических наблюдений по характеру величины угла Гиссана до и после операции

|

Метод лечения |

Динамика изменения величины угла Гиссана |

Всего |

|||

|

I группа |

II группа |

III группа |

IV группа |

||

|

Закрытая репозиция, остеосинтез спицами |

3 |

4 |

27 |

2 |

36 |

|

Закрытая репозиция, остеосинтез винтами |

1 |

1 |

6 |

1 |

9 |

|

Закрытая репозиция, остеосинтез АВФ |

– |

1 |

3 |

– |

4 |

|

Открытая репозиция с костной пластикой без внутренней фиксации |

– |

1 |

2 |

– |

3 |

|

Открытая репозиция, остеосинтез пластиной |

1 |

2 |

4 |

1 |

8 |

|

Открытая репозиция, остеосинтез пластиной с костной пластикой |

4 |

4 |

|||

|

Итого |

5 |

13 |

42 |

4 |

64 |

В процессе исследования провели анализ эффективности восстановления анатомических взаимоотношений при лечении внутрисуставных переломов пяточной кости различными методами лечения. По поводу этих переломов были выполнены шесть типов вмешательств, при этом мы исключили закрытую репозицию с последующей гипсовой иммобилизацией. Данная категория составила 13,5%. Три из них можно отнести к закрытым: закрытая репозиция и остеосинтез спицами – 56%; закрытая репозиция и остеосинтез винтами – 14%; закрытая репозиция и остеосинтез аппаратом внешней фиксации – 6,5% от общего числа вмешательств. Остальные три вида – к открытым: открытая репозиция с костной пластикой без остеосинтеза – 4,5%; открытая репозиция и остеосинтез пластиной – 12,5%; открытая репозиция и остеосинтез пластиной с костной пластикой – 6,5% от общего числа вмешательств. Таким образом, чаще в практической деятельности использовалась закрытая репозиция – в 76,5% случаях, и лишь в 23,5% случаях открытая репозиция. Во всех случаях лечения были восстановлены анатомические параметры пяточной кости: длины, ширина и угол Белера. Однако при обследовании было установлено, что в ходе диагностики и лечения не определялись высота и угол Гиссана, акцент на их восстановление не делался. В связи с тем, что некоторых случаях высоту определить не удавалось, в нашем исследовании определяли только величину угла Гиссана [табл. 2]. В норме (в ранее проведенных нами исследованиях) у жителей Санкт-Петербурга угол Гиссана равен 118,7±6°. В ходе исследования мы выделили четыре группы сравнения.

I группа – включала больных, у которых ВУГ не была изменена при переломе и при последующем лечении;

II группа – включала больных, у которых ВУГ, измененная до патоло-гических значений при переломе, была восстановлена до нормальных значений при репозиции;

III группа – включала больных, у которых ВУГ, измененная до патоло-гических значений при переломе, не была восстановлена до нормальных значений при репозиции;

IV группа – включала больных, у которых ВУГ, не измененная при пе-реломе, была изменена до патологических значений при репозиции.

Изучив анатомические взаимоотношения отломков пяточных костей до и после операций, обнаружили, что в 100% на- блюдений длина, ширина и угол Белера пяточной кости были восстановлены, чему, по-видимому, и уделялось основное внимание в ходе вмешательств. Однако, «критический угол» (угол Гиссана) был восстановлен только в 23% наблюдений. При том, что в 7,8% случаев угол Гиссана не был поврежден. При оперативном лечении восстановления ВУГ удалось достичь в 20% случаев, а его разрушения – 6,5%. Чаще разрушение было при закрытой ручной репозиции – в 75%, что обусловлено трудностями при репозиции. В 65,5% случаев, особенно при закрытой репозиции – 85% и в 15% при открытой репозиции не удалось достигнуть восстановления значений угла Гиссана. Таким образом, открытая репозиция оказалось во всех вариантах динамики изменений величины угла Гиссана в ходе лечения более эффективна, а варианте сохранения нормальных его значений при репозиции – эффективней в два раза. То есть, поиск предпочтительного варианта лечения следует осуществлять среди методов оперативного лечения.

Так, методы, предполагающие открытую репозицию, позволили восстановить ВУГ в 54% наблюдений, а методы, включающие закрытую репозицию с последующей фиксацией – только в 46%.

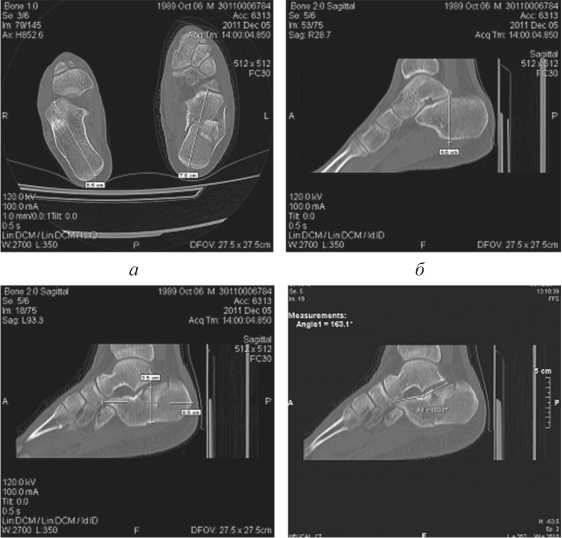

При анализе, аналогичным образом, взаимоотношений анатомических результатов различных методов, предполагающие открытую репозицию, выявляется преимущество метода, сочетающего открытую репозицию и остеосинтез пяточной кости пластиной с костной пластикой. Так угол Гиссана при этом методе восстановлен в 100% из всех больных, которым проводилось лечение этим методом. Это составило 36% из всех успешных методов, предполагающих открытую репозицию (рис. 4).

а б

Рис. 4. Рентгенограммы больного Д. внутрисуставной перелом пяточной кости: а) значение угла Гиссана (G) до вмешательства 143°;

б) значение угла Гиссана (G) после вмешательства 124°

При детальном анализе взаимоотношений эффективности восстановления и сохранения анатомических взаимоотношений представленными методами лечения их можно ранжировать следующим образом по эффективности:

-

1 – открытая репозиция, остеосинтез пластиной с костной пластикой;

-

2 – открытая репозиция, остеосинтез пластиной;

-

3 – открытая репозиция с костной пластикой без внутренней фиксации;

-

4 – закрытая репозиция, остеосинтез винтами;

-

5 – закрытая репозиция, остеосинтез спицами;

-

6 – закрытая репозиция, остеосинтез АВФ;

Данная градация востребована при выборе алгоритма лечения больных в зависимости от различных обстоятельств: отсутствия необходимой материально-технической базы, категорического отказа больного от того или иного метода лечения и т.д. (рис. 5).

б

Рис. 5. Рентгенограммы больного П. с внутрисуставным переломом пяточной кости до и после закрытой репозиции, остеосинтеза винтами (отказ от открытой репозиции):

а) значение угла Гиссана (G) до вмешательства 97,8°; б) значение угла Гисса-на (G) после вмешательства 114,1°

Следует отметить, что данная градация применима только к закрытым внутрисуставным переломам пяточной кости. При этом необходимо помнить также, что в случае открытой репозиции с костной пластикой без внутренней фиксации необходима внешняя иммобилизация.

Вывод

Таким образом, оптимальным методом восстановления взаимоотношений в области угла Гиссана при внутрисуставных переломах пяточной кости является открытая репозиция с костной аутопластикой и фиксацией пластиной. Восстановление взаимоотношений анатомических структур в области угла Гиссана необходимо выполнять максимально точно, как при внутрисуставном переломе. Однако начинать лечение с закрытой репозиции. При отсутствии восстановления величины угла Гиссана в ходе закрытой репозиции, необходимо выполнять открытую репозицию с остеосинтезом пластиной и костной пластикой.

Список литературы Выбор оптимального метода лечения больных с внутрисуставными переломами пяточной кости в зависимости от эффективности восстановления анатомических параметров

- Бодня А.И. Внутрисуставные повреждения пяточной кости/А.И. Бодня, С.И. Кривенко//Материалы первой международной конференции по хирургии стопы и голеностопного сустава в Москве. -М., 2006.-С. 18.

- Даниляк В.И. Переломы пяточной кости/В.И. Даниляк//Margo anterior. 2000. N. 1-2. C. 1-8.

- Корышков Н.А. Травма стопы/Н.А. Корышков. Ярославль, Рыбинск, 2006. С. 37-68.

- Руководство по внутреннему остеосинтезу. Методика, реко мендованная группой АО (Швейцария)/M.E. Мюллер, M. Алльговер, Р. Шнайдер, X. Виллинггер/Пер. с нем. А.В. Королева, науч. редактор перевода В. Даниляк. М., 1996. 750 с.

- Тошев Б.Р. Механизм развития и лечение пациентов с послед ствиями внутрисуставных переломов пяточной кости/Б.Р. Тошев, Ш.Ш. Хамраев//Гений ортопедии. 2009. N. 1. С. 37-40.

- Травматология и ортопедия: Руководство для врачей в 3 т./под ред. Ю.Г. Шапошникова; М: Медицина, 2007. Т. 2: Травматология. 592 с.

- Травматология. Национальное руководство/под ред. Г.П. Котельникова, С.П. Миронова М.: Гэотар Медиа, 2009. 808 с.

- Черкес-Заде Д.И. Хирургия стопы/Д.И. Черкес-Заде, Ю.Ф. Каменев. 2 е изд.-М.: Медицина, 2002.-С. 65-79.

- Шаповалов В.М. Лечение больных с внутрисуставными пере ломами пяточной кости/В.М. Шаповалов, В.В. Хоминец, С.В. Михайлов, А.В. Дыдыкин, А.Н. Богданов, Д.А. Шакун//Материалы Российского национального конгресса «Человек и здоровье». Санкт Петербург, 2005. 116 с.

- Buckley R.E. Operative compared with nonoperative treatment of displaced intra-articular calcaneal fractures: a prospective, randomized, controlled multicenter trial/R.E. Buckley, S. Tough, R. McCormack, G. Pate, R. Leighton, D. Petrie, Galpin//J. Bone Jt. Surg. Am., 2002. Vol. 84 A. P 1733 44.

- Buckley R.E. Displaced intra-articular calcaneal fractures/R.E. Buckley, S. Tough//J. Am. Acad. Orthop. Surg. 2004. Vol. 12. P. 172 178.

- Erasmus M.C. Closed Reduction vs ORIF vs Non-Operative Study of displaced intra-articular calcaneal fractures/diss. MD/M.C. Erasmus, T. Schepers//UMC Rotterdam Dep. Surg. Traumat., Erasmus M.C. Dep. Surg., Rotterdam, Netherlands. 2007. 150 P

- Herscovici D.Jr. Operative treatment of calcaneal fractures in elderly patients/D.Jr. Herscovici, J. Widmaier, J.M. Scaduto, R.W. Sanders, A. Walling//J. Bone Jt. Surg. Am. 2005. Vol. 87. P 1260.

- Ibrahim T. Displaced intra-articular calcaneal fractures: 15-year follow-up of a randomised controlled trial of conservative versus operative treatment/T. Ibrahim, M. Rowsell, W. Rennie, A.R. Brown, G.J. Taylor, PJ. Gregg//Injury. 2007. Vol. 38. P. 848 55.

- Lim. Complications of intraarticular calcaneal fractures/Lim, V.A. Edward, Leung, F. Jean Pierre//Clin. Orthop. Rel. Res. 2001. Vol. 397. P. 7 16.

- O’Brien J. Personal gait satisfaction after displaced intraarticular calcaneal fractures: a 2-8 year follow up/J. O’Brien, R. Buckley, R. McCormack, G. Pate, R. Leighton, D. Petrie, R. Galpin//Foot Ankle Int. 2004. Vol. 25. P. 652 657.

- Pendse A. Outcome after open reduction and internal fixation of intraarticular fractures of the calcaneum without the use of bone grafts/Pendse A., Daveshwar R.N., Bhatt J., Shivkumar//Indian J. Orthop. 2006. V.40, N. 2. P. 111 114.

- Poeze M. The relationship between the outcome of operatively treated calcaneal fractures and institutional fracture load. A systematic review of the literature/M. Poeze, J. P. Verbruggen, P. R. Brink//J. Bone Jt. Surg. Am. 2008. Vol. 90. P. 1013 21.

- Pozo J.L. The long term results of conservative management of severely displaced fractures of the calcaneus/J.L. Pozo, O.E. Kirwan, A. M. Jackson//J. Bone Jt. Surg. Br., 1984. Vol. 66, N. 3. P. 386 390.

- Radnay C.S. Subtalar fusion after displaced intra-articular calcaneal fractures: Does initial operative treatment matter?/