Выбор оптимальных вариантов маршрутов съемок для космической системы дистанционного зондирования Земли

Автор: Ковтун Владимир Семенович, Строченкин Алексей Владимирович, Фролов Владимир Николаевич

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Бортовые и наземные комплексы управления и системы

Статья в выпуске: 3 (6), 2014 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматривается система управления космической системой дистанционного зондирования Земли. Рассмотрена основная задача рабочего процесса управления системой с помощью метода анализа иерархий и декомпозиции сложного процесса моделирования начальных условий съемки поверхности Земли. Этот метод позволяет минимизировать временные затраты на подготовку и планирование съемок, а также оценить реализуемость программы наблюдения и ее эффективность с точки зрения использования ресурсов космической системы дистанционного зондирования Земли.

Космическая система, дистанционное зондирование земли, система управления, иерархическая структура, декомпозиция структуры, матричный метод анализа иерархий

Короткий адрес: https://sciup.org/14343452

IDR: 14343452 | УДК: 629.783:528.7/.8

Текст научной статьи Выбор оптимальных вариантов маршрутов съемок для космической системы дистанционного зондирования Земли

КОВТУН В.С.

СТРОЧЕНКИН А.В.

ФРОЛОВ В.Н.

Космические снимки широко используются в самых разных областях человеческой деятельности — исследование природных ресурсов, мониторинг стихийных бедствий, строительные и проектно-изыскательские работы, городской и земельный кадастр, градостроительство, освоение недр, туризм и т. д. Современные гео-информационные технологии и создание карт различных масштабов также немыслимы без использования космических снимков [1].

РКК «Энергия» участвует в ОКР по созданию космической системы дистанционного зондирования Земли (КС ДЗЗ) E-Star для Арабской Республики Египет. Назначение космической системы E-Star — получение изображений заданных районов земной поверхности в оптическом диапазоне спектра с высоким разрешением в требуемых заказчиком форматах. На данном этапе в состав разрабатываемой КС ДЗЗ входит только один космический аппарат, что накладывает определенные ограничения на возможности съемки и выполнение заявок.

Постановка задачи и исходные данные. Для эффективного использования КС ДЗЗ необходимо повышение качества организации управления процессом.

Исходя из поставленных технических требований по созданию КС ДЗЗ, основными задачами системы управления являются:

-

1. Управление системой (в целом):

-

• сбор и обработка данных по состоянию и готовности к совместной работе наземных составных частей космической системы;

-

• разработка, доведение и контроль за выполнением планов совместной работы наземных составных частей космической системы;

-

• организация скоординированной работы наземных составных частей космической системы по целенаправленному выполнению поступающих от внешних пользователей заказов на получение цифровых изображений поверхности Земли;

-

• формирование и доведение докладов по результатам использования космической системы в вышестоящие инстанции заказчика по принятой форме.

-

2. Обеспечение эффективного взаимо-дейcтвия с внешними пользователями:

-

• получение и обработка заказов от внешних пользователей на предоставление цифровых изображений поверхности Земли;

-

• анализ реализуемости заказов по предъявленным внешними пользователями требованиям;

-

• формирование заказов на получение цифровых изображений требуемых районов поверхности Земли и на проведение обработки цифровых изображений;

-

• получение из наземного комплекса приема и обработки изображений (НКПОИ) предварительно обработанных изображений и формирование на их основе документов выходной информации;

-

• распределение и доведение выходной информации внешним пользователям.

-

3. Планирование программы наблюдений:

-

• комплексное автоматизированное планирование выполнения заказов с учетом метеоинформации о районах наблюдений и прогнозируемого разрешения;

-

• формирование программы наблюдений на основе принятых заказов.

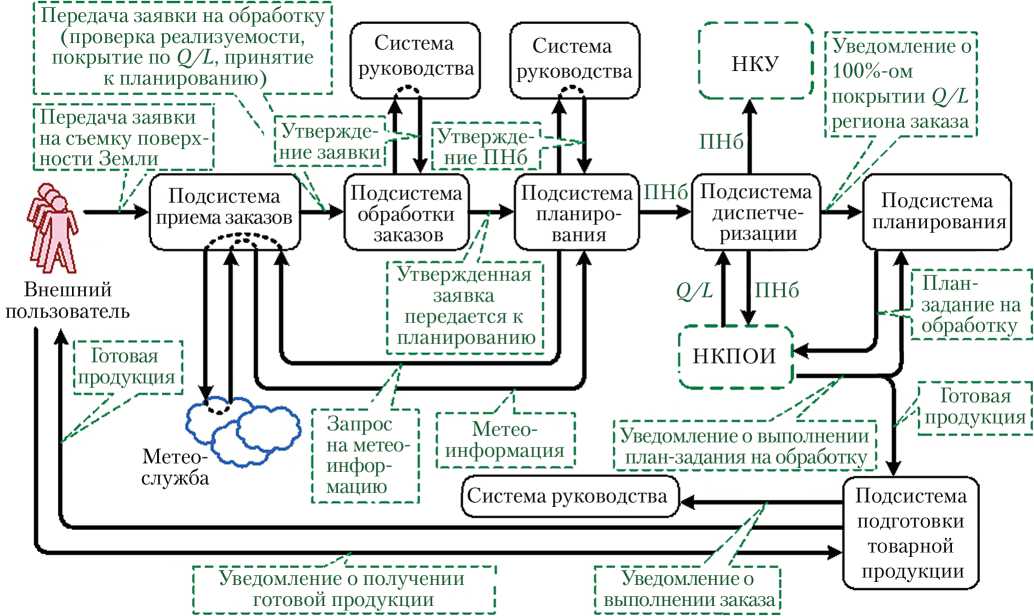

Рассматриваемая система управления относится к классу сложных технических систем [2] (рис. 1). Она характеризуется относительно устойчивой схемой (фиксацией) связей между элементами.

Подсистема обработки заказов служит главным инструментом в процессе моделирования начальных условий съемки поверхности Земли и предоставления оператору данных о сроках выполнения заказов на основе информации о:

-

• состоянии бортовых средств КА;

-

• баллистике КА;

-

• зонах видимости КА;

-

• погодных условиях в зонах съемки.

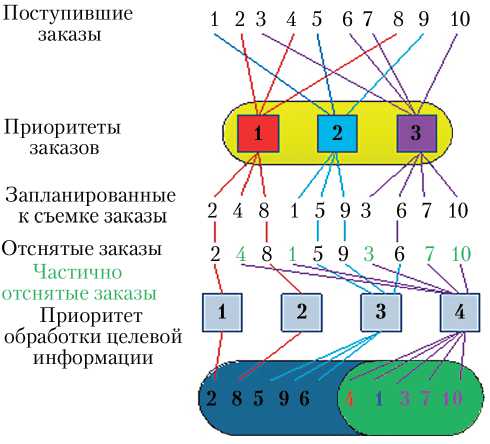

Процесс обработки заказа можно представить в виде схемы (рис. 2).

Процесс определения приоритета Pi для обработки заказа осуществляется с помощью шаблона приоритетов. Пример выбора приоритетов показан на рис. 3.

пнб

Подсистема ПНб Подсистема

ПНб

[НКПОИ *

63 \

Система руководства у

Метеослужба диспетчеризации

Подсистема планирования

Внешний пользователь

Подсистема приема заказов

[Утвержде-1 [ ние ПНб [ планирования

Система руководства

Подсистема подготовки товарной продукции

[ Метео-

[ информация ।

[ Уведомление о получении । готовой продукции

। Уведомление о

। выполнении заказа)

! Готовая [продукция I

[ Запрос

। наметео-

[ инфор-

। мацию

--^ । покрытии Q/L [региона заказа

[ Передача заявки । на съемку поверх-I ности Земли

। Утвержде-1 [ние заявки]

I Передача заявки на обработку [ (проверка реализуемости, । покрытие по Q/L, принятие к планированию)

) Готовая [ /3 продукция [ f„----? <-----

। Утвержденная заявка

। передается к । планированию

^ Подсистема “► обработки

. заказов

I Уведомление о выполнении [ [ план-задания на обработку [

I । Уведомление о нку I 1100%-ом

[ План-Jj задание на [ ~3 обработку [

Система руководства

Рис. 1. Функционирование системы управления космической системой дистанционного зондирования Земли Примечание. ПНб — программа наблюдений; Q/L — предварительно обработанные изображения; НКПОИ — наземный комплекс приема и обработки изображений; НКУ — наземный комплекс управления.

Рис. 2. Процесс обработки заказа

Примечание. ЦИ — целевая информация; БД — база данных; * — можно не выполнять, если в заказе оговорена актуальность (новизна) снимков.

Рис. 3. Пример выбора приоритетов

Примечание. ■ — Очередь на обработку с учетом приоритета заказа; ■ — очередь на предварительную обработку

Существует три вида заказов. Заказ, имеющий приоритет Pz = 1, получает более высокий статус, чем заказ с приоритетом Pz = 3.

В то же время существует приоритет на обработку целевой информации Po = 1…4, что позволяет наиболее результативно выстраивать очередность подготовки товарной продукции и определять приоритеты частично отснятых заказов для последующего их включения в программу наблюдения (ПНб) на следующие сутки.

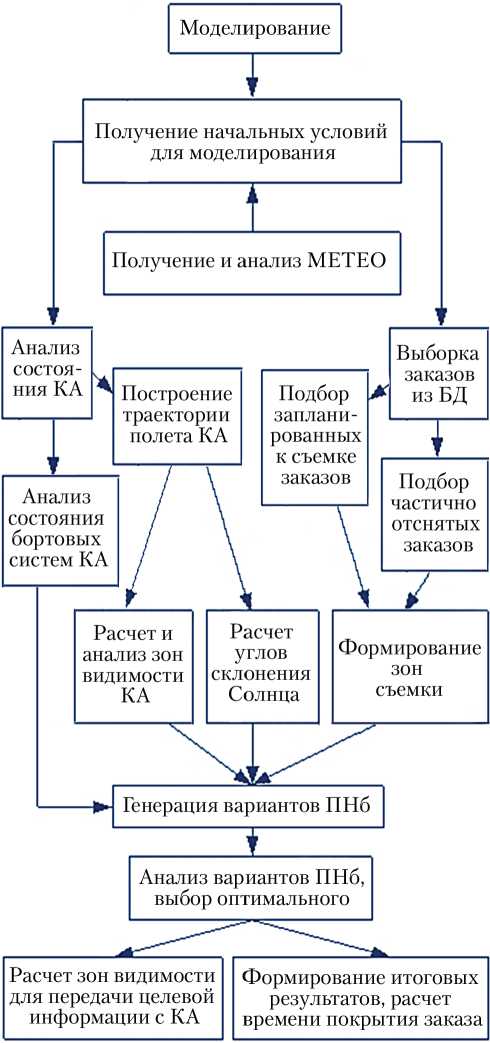

Процесс моделирования начальных условий съемки можно представить в виде схемы (рис. 4).

Процесс формирования ПНб отчасти схож с процессом моделирования начальных условий съемки поверхности Земли, и его конечным результатом является сформированная ПНб с результатом оценки ее эффективности. Оценку эффективности ПНб целесообразно рассчитывать по формуле

Е й

. ,5г.

' ' юо%,

где Sr — общая площадь отснятых полос заказов, вошедших в ПНб; Sz — общая площадь заказов, вошедших в ПНб.

Рассмотрим подробно процесс формирования ПНб, удовлетворяющий заданным начальным условиям моделирования.

Для формирования маршрутов съемки (входят в состав ПНб) заданного района поверхности Земли необходимо проанализировать следующие параметры:

-

• состояние системы оптико-электронного наблюдения (СОЭН);

-

• состояние бортового запоминающего устройства (БЗУ);

-

• состояние аккумуляторной батареи (АКБ);

-

• угол склонения Солнца (УС);

-

• баллистическую информацию (БИ) — выражается через коэффициент (чем ближе к центру маршрута съемки, тем выше коэффициент);

-

• метеоинформацию (МЕТЕО) — коэффициент облачности (прогноз облачно-сти/100).

Рис. 4. Моделирование начальных условий съемки

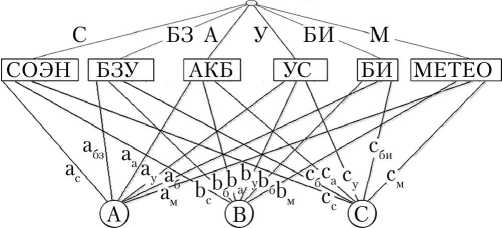

На рис. 5 представлена иерархия выбора оптимального варианта маршрута съемки заданного района поверхности Земли.

Оптимальный вариант

Рис. 5. Иерархия выбора оптимального варианта маршрута съемки: ac……aм; bc…..bм; сс……см — веса оценки параметров маршрутов съемки (A, B, C) по некоторому критерию; С, БЗ, А, У, БИ, М — вес критерия (важность) в общей оценке оптимальности маршрута съемки

Решение задачи. Для решения данной задачи применим метод анализа иерархий (МАИ) [3, 4].

Для этого, во-первых, необходимо нечетко сформулированной задаче придать строгую математическую форму. Этот существенный шаг является наиболее важным в любой задаче, в которой требуется представить жизненную ситуацию в терминах абстрактной математической структуры. Особенно важен он в рассматриваемой задаче, поскольку в ней процесс математической формулировки включает в себя ряд неявно видимых переходов.

Поэтому в данной задаче желательно четко определить основные этапы процесса ее формулирования и как можно подробней описать каждый этап.

На первом этапе решения данной задачи необходимо:

-

• оценить важность шести параметров (рис. 5);

-

• гарантировать количественную интерпретацию оценки важности по всем параметрам.

Пусть С 1, С 2,…, Сn — совокупность объектов (параметров). Количественные оценки важности пар объектов ( Сi , Сj ) представляются матрицей размера n × n :

A = ( aij ), ( i, j = 1, 2, …, n ).

Элементы aij определены по следующим правилам:

Правило 1. Если aij = α , то aji = 1/ α , α ≠ 0.

Правило 2. Если оценки важности таковы, что Сi имеет одинаковое с Cj значение, то aij = 1, aji = 1; в частности, aii = 1 для всех i .

Итак, матрица А имеет вид:

A

1 ... a

1/ a 1 n ... 1

После представления количественных оценок важности о паре параметров (Сi, Сj) в чис- ловом выражении через aij задача сводится к тому, чтобы n возможными действиями С1, С2, …, Сn поставить в соответствие зафиксированным оценкам важности множество числовых весов w1, w2, …, wn. Таким образом, отношения между числовыми весами wi и оценками aij выражаются в виде wi i = aij (для i, j = 1, 2, …, n). wj

В случае, когда значения aij основаны не на точных, а на приближенных суждениях, они будут отклоняться от «идеальных отношений» wi /wj.

Индекс согласованности суждений

I s = ( λ max – n )/( n – 1), (3) где λ max — наибольшее собственное число матрицы порядка n , рассматривается при анализе иерархий как показатель согласованности суждений. В идеальном случае λ max → n .

Оценки важности параметров базируются на результатах отработки программного обеспечения с использованием модели КА ДЗЗ, а их проверка осуществлялась на основе результатов моделирования начальных условий съемки, а также на результатах испытаний системы в целом.

Степень важности параметров, исходя из которых будем производить попарные сравнения, представлена в табл. 1.

Таблица 1

Степень важности параметров

|

Степень важности |

Определение |

Объяснение |

|

1 |

Одинаковая значимость |

Два фактора вносят одинаковый вклад в достижение цели |

|

3 |

Некоторое преобладание значимости одного фактора перед другим (слабая значимость, умеренное превосходство) |

Опыт и суждение дают легкое предпочтение одному фактору перед другим |

|

5 |

Существенная или сильная значимость (сильное превосходство) |

Опыт и суждение дают сильное предпочтение одному факту перед другим |

|

7 |

Очевидная или очень сильная значимость (очень сильное превосходство) |

Убедительное свидетельство в пользу одного действия (альтернативы) перед другим |

|

9 |

Абсолютная значимость |

Свидетельство в пользу предпочтения одного фактора другому в высшей степени убедительно |

|

2, 4, 6, 8 |

Промежуточные значения между соседними значениями шкалы |

Ситуация, когда необходимо компромиссное решение |

Использовав правила 1 и 2, получим матрицу попарных сравнений, представленную в табл. 2.

Таблица 2

Матрица попарных сравнений параметров

|

СОЭН |

БЗУ |

АКБ |

УС |

БИ |

МЕТЕО |

|

|

СОЭН |

1 |

5 |

3 |

1 |

3 |

5 |

|

БЗУ |

1/5 |

1 |

5 |

4 |

1/5 |

1 |

|

АКБ |

1/3 |

1/5 |

1 |

1/7 |

1/4 |

1/3 |

|

УС |

1 |

1/4 |

7 |

1 |

1 |

1/4 |

|

БИ |

1/3 |

5 |

4 |

1 |

1 |

2 |

|

МЕТЕО |

1/5 |

1 |

3 |

4 |

1/2 |

1 |

Следует иметь в виду, что данный метод относится к методам экспертных оценок, и веса, приведенные в табл. 2, являются средними значениями количественных суждений группы экспертов, которые они выразили, основываясь на определениях и объяснениях табл. 1. Основной целью группы экспертов на данном этапе было вынесение суждения об относительной важности этих объектов и гарантирование такого процесса получения суждений, который позволит количественно интерпретировать суждения по всем объектам. Необходимо нечетко сформулированной задаче придать строгую математическую форму. «Этот существенный (хотя и безобидный с виду) шаг является наиболее важным в любой задаче, в которой требуется представить жизненную ситуацию в терминах абстрактной математической структуры» [4].

Далее необходимо найти вектор приоритетов, X max , I s и отношение согласованности O s .

Для начала необходимо вычислить вектор приоритетов. Разделим элементы каждого столбца на сумму элементов этого столбца (т. е. нормализуем столбец). Затем сложим элементы каждой полученной строки и разделим на число элементов строки (процесс усреднения по нормализованному столбцу).

Вектор-столбец — (1,978; 0,857; 0,257; 0,935; 1,152; 0,819).

Вектор-столбец после деления на размерность столбцов позволяет получить вектор-столбец приоритетов (0,33; 0,143; 0,043; 0,156; 0,192; 0,136).

Вычислим X max, для чего матрицу A умножим на вектор приоритетов (0,33; 0,143; 0,043; 0,156; 0,192; 0,136). Компоненты получившегося вектора делим на вектор приоритетов и получаем (7,836 + 8,545 + 6,907 + 6,724 + 8,422 + 8,779)/6 = X max = 7,8.

Отсюда Is = ( X m a x - n )/( n - 1) = 0,3.

Отношение согласованности Оs = Is / SI = = 0,242, где SI — случайный индекс, т. е. индекс согласованности, сгенерированной случайным образом по шкале от 1 до 9 обратно-симметричной матрицы с соответствующими обратными величинами элементов.

Для матрицы 6 x 6 случайный индекс S I , сгенерированный в Национальной лаборатории Оук-Ридж, равен 1,24 [5].

Сравнение параметров ПНб относительно шести характеристик представлено в табл. 3.

Нормализовав матрицу (табл. 3), получим матрицу, приведенную в табл. 4.

Таблица 3

Сравнение параметров ПНб относительно шести характеристик

|

СОЭН |

БЗУ |

АКБ |

УС |

БИ |

МЕТЕО |

|||||||||||||

|

A |

B |

C |

A |

B |

C |

A |

B |

C |

A |

B |

C |

A |

B |

C |

A |

B |

C |

|

|

A |

1 |

80/70 |

80/60 |

1 |

40/58 |

40/75 |

1 |

90/50 |

90/35 |

1 |

10/90 |

10/145 |

1 |

1/10 |

1/3 |

1 |

7/6 |

7/7 |

|

B |

70/80 |

1 |

70/60 |

58/40 |

1 |

58/75 |

50/90 |

1 |

50/35 |

90/10 |

1 |

90/145 |

10/1 |

1 |

10/3 |

6/7 |

1 |

6/7 |

|

C |

60/80 |

60/70 |

1 |

75/40 |

75/58 |

1 |

35/90 |

35/50 |

1 |

145/10 |

145/90 |

1 |

3/1 |

3/10 |

1 |

7/7 |

7/6 |

1 |

|

X max = 3, I s = 0, Оs = 0 |

X max= 3,168, Is = 0,084, Оs = 0,145 |

X max= 3,001, Is = 0,0005, Оs = 0,0009 |

X = 3,021, Is = 0,01, Оs = 0,017 |

X max= 3,001, Is = 0,0005, Оs = 0,0009 |

X max= 3,003, Is = 0,0015, Оs = 0,0025 |

|||||||||||||

Нормализованная матрица

Таблица 4

|

СОЭН |

БЗУ |

АКБ |

УС |

БИ |

МЕТЕО |

|

|

A |

0,380 |

0,231 |

0,514 |

0,041 |

0,071 |

0,350 |

|

B |

0,333 |

0,335 |

0,286 |

0,367 |

0,714 |

0,300 |

|

C |

0,287 |

0,434 |

0,200 |

0,592 |

0,215 |

0,350 |

Общую оценку маршрутов съемки можно представить в виде матричного произведения:

0,380( а с)

0,333( b c)

0,287( c с)

0,231( а бз)

0,335( b бз)

0,434( c бз )

0,514( а а)

0,286( b а)

0,200( c а)

0,041( а у) 0,367( b у)

0,592( c у)

0,071( а б)

0,714( b б)

0,215( c б)

0,350( а м)

0,300( b м)

0,350( c м)

0,33(С) 0,143(БЗ) 0,043(А) 0,156(У) 0,192(БИ) 0,136(М)

Общая оценка маршрутов съемки:

-

• маршрут съемки А = acC + a бзБЗ + а аА + + а уУ + а бБИ + а мМ = 0,24;

-

• маршрут съемки B = b cC + b бзБЗ + b аА + + b уУ + b бБИ + b мМ = 0,41;

-

• маршрут съемки С = сcC + сбзБЗ + саА + + суУ + сбБИ + с мМ = 0,35.

На основе приведенных расчетов программа выберет маршрут съемки B , посчитав его наиболее оптимальным для включения его в ПНб.

Подготовленная таким образом ПНб передается в ЦУП, где обрабатывается, уточняется и подвергается детальной проверке на возможность ее реализации с помощью бортовых систем КА ДЗЗ. Также ПНб передается в НКПОИ для формирования сеансов приема целевой информации с КА.

На основе подготовленной программы наблюдений ЦУП формирует соответствующие массивы полетного задания (МПЗ) для передачи в ближайшем сеансе связи после утверждения программы наблюдения.

После успешного выполнения МПЗ подсистемы приема и обработки изображений в ходе сеанса связи с КА принимают и обрабатывают целевую информацию от КА ДЗЗ и на ее основе формируют предварительные цифровые изображения поверхности Земли. Далее их передают в подсистему диспетчеризации для определения уровня покрытия заказа полученными снимками.

После получения уведомления о полном покрытии заказа на предоставление цифровых изображений поверхности Земли подсистема планирования формирует план-задание на обработку и пересылает его в НКПОИ.

НКПОИ на основе план-задания проводит окончательную обработку результатов съемок, полученных в ходе выполнения программы наблюдений, и передает получившееся изображение в подсистему подготовки товарной продукции.

Выводы

Учитывая большое разнообразие использования КС ДЗЗ, полный состав задач ДЗЗ велик по номенклатуре и содержит весьма разнородные требования к видам и характеристикам космических данных. Это требует четкой организации процесса управления.

Рассмотренный подход к решению проблем управления наиболее универсален, гибок, эффективен и экономически целесообразен, так как уже на этапе предварительной обработки заказов на предоставление цифровых снимков поверхности Земли дает возможность оценить сроки выполнения заказов, эффективность использования КС ДЗЗ и достичь максимальной производительности КС ДЗЗ, что немаловажно для коммерческого (и не только) подхода к использованию ресурсов КС. Подход использован при создании КС ДЗЗ E-Star .

Список литературы Выбор оптимальных вариантов маршрутов съемок для космической системы дистанционного зондирования Земли

- Бакланов А.И. Системы наблюдения и мониторинга. М.: БИНОМ, 2009. 234 с.

- Космические информационные системы и приборы оптического диапазона для дистанционного зондирования Земли//Под ред. Урличича Ю.М. М.: ИД «Медиа Паблишер», 2012. 124 с.

- Ковтун В.С. Методология вариабельного управления расходом топлива реактивных двигателей космических аппаратов//Известия РАН. Энергетика. 2012. № 2. С. 31-42.

- Саати Т.Л. Принятие решений при зависимостях и обратных связях. Аналитические сети. М.: Издательство ЛКИ, 2008. 360 с.

- Охтилев М.Ю. Соколов Б.В., Юсупов Р.М. Интеллектуальные технологии мониторинга состояния и управления структурной динамикой сложных технических объектов. М.: Наука, 2006. 410 с.