Выбор способа хирургического лечения при низком раке прямой кишки

Автор: Жерлов Г.К., Кошель А.П., Жаркова О.В., Панкратов И.В., Моторыкин А.С., Широкопояс А.С.

Журнал: Сибирский онкологический журнал @siboncoj

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 3 (27), 2008 года.

Бесплатный доступ

Проведен анализ результатов клинического применения нового способа низкой передней резекции прямой кишки с формированием искусственной «ампулы» у 59 пациентов. При использовании этой методики осложнения в раннем послеоперационном периоде возникли у 15,3 % пациентов, при этом ни в одном случае не было несостоятельности швов анастомоза. Средний послеоперационный койко-день составил 11,2 ± 2,5 сут, средние сроки временной утраты трудоспособности после операции - 68,7 ±11,3 сут. Сравнительный анализ качества жизни больных (SF-36) и состояния держания кала (Wexner score) показал преимущество разработанной операции по сравнению с общепринятой методикой низкой передней резекции прямой кишки.

Рак прямой кишки, низкая передняя резекция, кишечный резервуар, качество жизни

Короткий адрес: https://sciup.org/14054854

IDR: 14054854 | УДК: 616.351-006.6-089

Текст научной статьи Выбор способа хирургического лечения при низком раке прямой кишки

Хирургическое лечение рака прямой кишки берет свое начало от Ernest Miles, впервые в 1908 г. описавшего чрезбрюшинную резекцию прямой кишки [4]. До настоящего времени радикальное хирургическое вмешательство остается методом выбора в лечении большинства пациентов с опухолями, локализованными в прямой кишке. При этом основная задача хирурга заключается, с одной стороны, в удалении опухоли с адекватной мезоректумэктомией, а с другой – в формировании первичного анастомоза, что гарантировало бы не только минимальные осложнения, но и удовлетворительный функциональный результат. Тем не менее после выполнения передней резекции прямой кишки с формированием колоректального анастомоза вблизи от зубчатой линии у части пациентов развивается так называемый синдром «low anterior resection», или «синдром низкой передней резекции», который проявляется частыми императивными позывами к дефекации, недержанием кала, многомоментным опорожнением и чувством неполной эвакуа-

ции [2, 3]. С целью нормализации резервуарной и моторной функции после низкой передней резекции предложено большое количество способов формирования резервуара из толстой кишки [1, 7, 8]. Вместе с тем до настоящего времени функциональные результаты этих операций (особенно в отдаленные сроки) остаются не всегда удовлетворительными, снижая качество жизни оперированных больных [1].

Материал и методы

В нашей клинике в 2001 г. разработана оригинальная методика формирования толстокишечного резервуара при низкой передней резекции прямой кишки (Патент РФ № 2302827 от 20.07.07). Указанная методика предполагает:

-

1. Выполнение низкой передней резекции прямой кишки и мезоректумэктомии;

-

2. Формирование резервуара из толстой кишки.

Обязательным моментом операции является лимфодиссекция в основании a. mesenterica

inferior и перевязка верхней прямокишечной артерии у места ее отхождения. При этом удаляются лимфатические узлы, которые являются коллекторами лимфооттока от верхне- и среднеампулярного отделов прямой кишки. Лирообразным разрезом рассекается париетальная брюшина спереди от прямой кишки. После этого проводится мобилизация прямой кишки в объеме тотальной мезоректумэктомии. Следует отметить, что в последние годы выполнение мезоректумэктомии является стандартной процедурой при операциях по поводу рака средней и нижней трети прямой кишки, что позволяет значительно сократить процент местного рецидива опухоли, особенно при выполнении сфинктеросохраняющей резекции [5, 6].

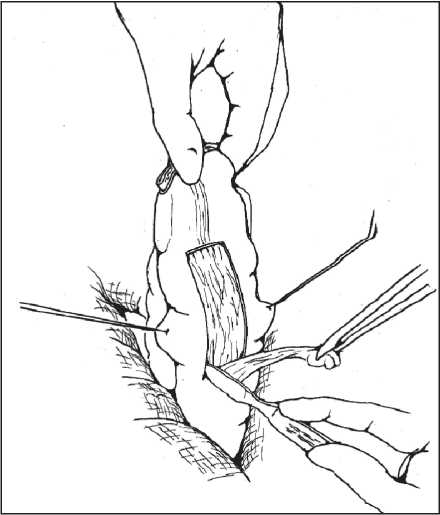

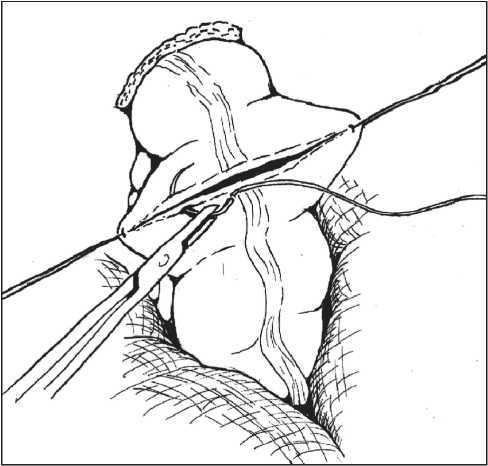

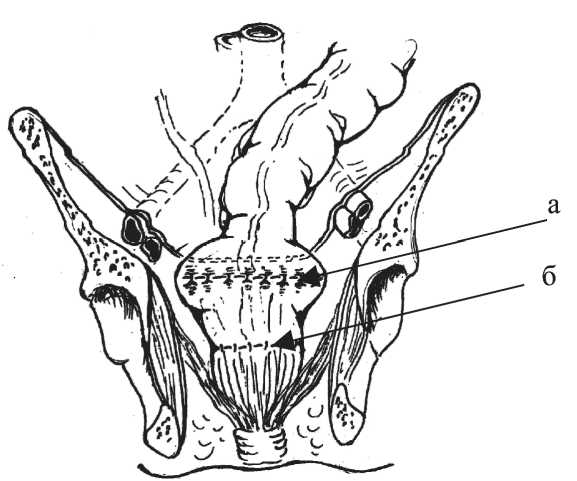

После выполнения низкой передней резекции прямой кишки выше места будущего формирования колоректального анастомоза на 20–30 мм по противобрыжеечному краю иссекают серозно-мышечную оболочку длиной 50–55 мм и шириной 15–18 мм без вскрытия просвета кишки (рис. 1). Образованную площадку, лишенную серозно-мышечной оболочки, сшивают в поперечном направлении узловыми швами (рис. 2). После чего формируется «ректосигмоидный переход». Сформированную конструкцию низводят в полость малого таза. В области задней полуокружности сигмовидной и прямой кишок накладывают узловые серозномышечные швы. Свободные от мышечной оболочки подслизистые основы обеих кишок восстанавливают непрерывным подслизистым кетгутовым швом. Переднюю полуокружность колоректального анастомоза перитонизируют узловыми серозно-мышечными швами. Брюшина малого таза восстанавливается над областью сформированного толстокишечного резервуара (рис. 3). Операция завершается дренированием полости малого таза через забрюшинный доступ двумя силиконовыми трубками.

С марта 2001 по март 2007 г. низкая передняя резекция прямой кишки с формированием кишечного резервуара в предложенной модификации выполнена 59 пациентам в возрасте от 45 до 70 лет (табл. 1). Показанием во всех случаях служил рак прямой кишки с локализацией опухоли в средне- и нижнеампулярном отделе (в среднем – 10 ± 2,7 см от ануса). Стадию про-

Рис. 1. Этап операции: подготовка к формированию резервуара

Рис. 2. Этап операции: процесс формирования резервуара

Рис. 3. Окончательный вид сформированного кишечного резервуара: а – резервуар, б – колоректальный анастомоз

Таблица 1

|

n |

Возраст (лет) |

|||

|

41 - 50 |

51 - 60 |

61 - 70 |

||

|

Мужчины |

39 |

5 |

25 |

9 |

|

Женщины |

20 |

2 |

11 |

7 |

|

Всего |

59 |

7 |

36 |

16 |

Таблица 2

|

n |

Стадии опухолевого процесса |

||||||

|

T1N0M0 |

T2N0M0 |

T2N1M0 |

T3N0M0 |

T 3 N , M o |

T4N1M0 |

||

|

Мужчины |

39 |

0 |

5 |

7 |

14 |

9 |

4 |

|

Женщины |

20 |

1 |

1 |

4 |

6 |

5 |

3 |

|

Всего |

59 |

1 |

6 |

11 |

20 |

14 |

7 |

Распределение оперированных больных по полу и возрасту

Распределение больных по полу и стадии опухолевого процесса

цесса определяли по классификации TNM (табл. 2). Все пациенты получили не менее 4 курсов химиотерапии в адъювантном режиме.

В представленном наблюдении обобщены данные медицинских записей и результаты прямого общения с пациентами. В послеоперационном периоде проводили изучение порогового и максимально переносимого объемов путем введения в прямую кишку на определенную глубину тонкостенного баллона и последующего заполнения его теплой жидкостью. При проведении данного исследования пользовались следующими показателями (все объемы измерялись в миллилитрах):

-

1. Пороговый объем (ПО) - объем, при котором пациент начинает ощущать заполнение прямой кишки;

-

2. Объем дефекации (ОД) – объем, при котором у пациента появляется позыв на дефекацию;

-

3. Максимально переносимый объем (МПО) - объем, при котором пациент ощущает императивный позыв на дефекацию.

Результаты и обсуждение

Отдаленные результаты комбинированного лечения рака прямой кишки будут представлены в наших последующих работах. В раннем послеоперационном периоде осложнения возникли у 9 (15,3 %) пациентов, в том числе в 5

случаях – нагноение послеоперационной раны, в 2 – послеоперационной плеврит, в 2 – мочевая инфекция на фоне длительной катетеризации мочевого пузыря. Среднее время нахождения пациента в стационаре после операции составило 11,2 ± 2,5 сут. Средние сроки временной утраты трудоспособности после операции равнялись 68,7 ± 11,3 сут. Средний послеоперационный период достигал 46,1 ± 2,5 мес, в интервале от 24 до 72 мес. В течение 6 мес после операции рецидив опухоли выявлен у одного пациента, один пациент в указанные сроки умер от прогрессирования ишемической болезни сердца.

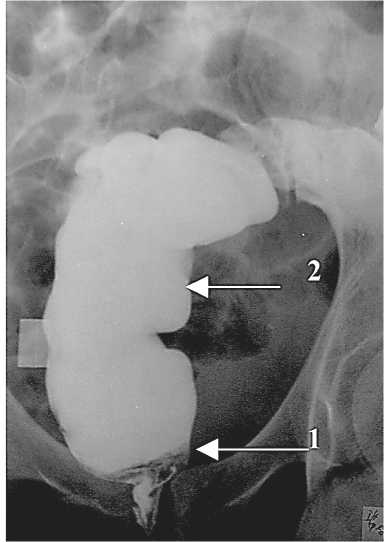

Анализ результатов изучения резервуарной функции сформированного резервуара показал, что уже через 6 мес после операции отмечается увеличение всех показателей объемов прямой кишки. А наличие разницы в объеме дефекации и максимально переносимом объеме у пациентов – от 20 до 30 мл – свидетельствует о большей растяжимости стенки кишки в области «искусственной ампулы» у пациентов, оперированных по разработанной методике (табл. 3). При рентгенологическом исследовании в сроки от 6 мес и более выше колоректального анастомоза во всех наблюдениях отмечается расширение просвета кишечного резервуара до 4,5–6,3 см (m=5,2±0,6 см), стенки кишки ровные, эластичные, свободно расправляются при введении контрастной массы (рис. 4).

Рис. 4. Проктография. Больной Ф., 12 мес после операции: 1 – зона колоректального анастомоза, 2 – толстокишечный резервуар

Как было отмечено выше, одним из основных клинических проявлений «синдрома низкой передней резекции» является недержание кала, наличие императивных позывов и т.д. В этой связи интересным представляется изучение запирательной функции анального сфинктера в непосредственной оценке самим пациентом. При этом степень инконтиненции рассматрива- лась только в качестве клинического критерия и оценивалась по шкале Wexner’a (Wexner score) [9]. Изучение степени анальной инконтиненции было проведено у 37 пациентов после низкой передней резекции с формированием «новой ампулы» прямой кишки. Из исследования были исключены 3 пациента в связи с генерализацией процесса в сроки от 6 до 18 мес после операции и один больной, умерший от сопутствующей сердечной патологии.

С целью получения сравнительных результатов было проведено аналогичное исследование у 20 пациентов после низкой передней резекции с «прямым» колоректальным анастомозом без формирования резервуара (табл. 4). В качестве группы сравнения были взяты результаты исследования качества жизни у 14 здоровых волонтеров. Сравниваемые группы были сопоставимы по полу и возрасту

В ранние сроки после операции у пациентов в основной и контрольной группах основные жалобы были на недержание жидкого кала и газов. Все это неизбежно требовало изменения образа жизни, ограничивало трудовую и социальную реабилитацию больных. В течение первого года после операции происходит значительное улучшение состояния держания кала в обеих группах, но в первую очередь у пациентов с искусственной «ампулой» (основная группа). По прошествии после операции одного года и более, за счет включения в работу резервуара,

Таблица 3

Показатели объемов кишечного резервуара в различные сроки после операции

|

Показатели (мл) |

Сроки наблюдения (мес) |

|||

|

1,5–3 |

6–12 |

24 |

36–50 |

|

|

Пороговый объем |

27,2 ± 4,3 |

46,5 ± 2,3* |

59,6 ± 2,3* |

66,3 ± 2,9 |

|

Объем дефекации |

65,4 ± 3,2 |

103,7 ± 4,2* |

122,9 ± 3,8 |

131,7 ± 5,1* |

|

Максимально переносимый объем |

87,9 ± 4,2 |

125,8 ± 5,9* |

149,7 ± 7,9* |

162,7 ± 6,6* |

Примечание: * – различия статистически достоверны по сравнению с предыдущими исследованиями (р<0,01).

Таблица 4

Группы больных раком прямой кишки, у которых в послеоперационном периоде проводилась оценка качества жизни

|

n |

Сроки после операции (мес) |

||||

|

1,5–3 |

6–12 |

24 |

36–60 |

||

|

Основная группа |

33 |

33 |

33 |

29 |

15 |

|

Контрольная группа |

20 |

20 |

20 |

18 |

16 |

Таблица 5

Показатели Wexner score в разные сроки после операции в зависимости от способа формирования анастомоза

|

Сроки после операции (мес) |

||||

|

1,5–3 |

6–12 |

24 |

36–60 |

|

|

Основная группа |

12,1 ± 2,1 |

9,3 ± 1,9 |

5,4 ± 1,1* |

4,8 ± 0,7* |

|

Контрольная группа |

13,3 ± 0,7 |

11,3 ± 0,3 |

11,2 ± 0,4 |

10,2 ± 1,5 |

|

Здоровые волонтеры |

1,2±0,01 |

|||

Примечание: * – различия статистически достоверны по сравнению с предыдущими исследованиями (р<0,01).

происходила адаптация организма к возникшей ситуации, и через 2 года разница в уровне держания кала у пациентов с кишечным резервуаром и контрольной группы становится достоверной (табл. 5). В сроки от 3 до 5 лет после операции показатели держания кала у пациентов основной и контрольной групп по шкале Wexner’a приближались к нормальным показателям, составляя 4,6 ± 0,4 и 3,1 ± 0,5 балла соответственно. Таким образом, результаты изучения функции держания кала у больных после низкой передней резекции с помощью шкалы Wexner’a показали, что сформированная искусственная «ампула» прямой кишки способствует профилактике анальной инконтиненции как ведущего симптома синдрома «low anterior resection».

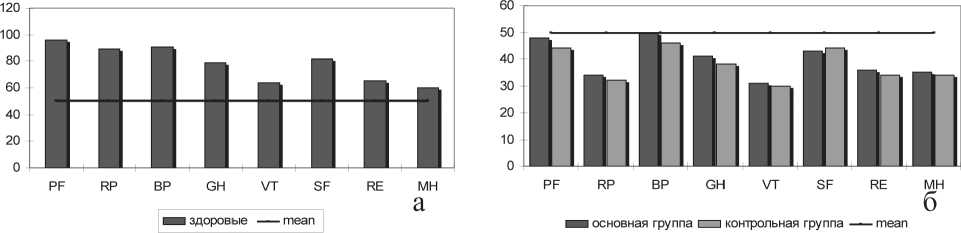

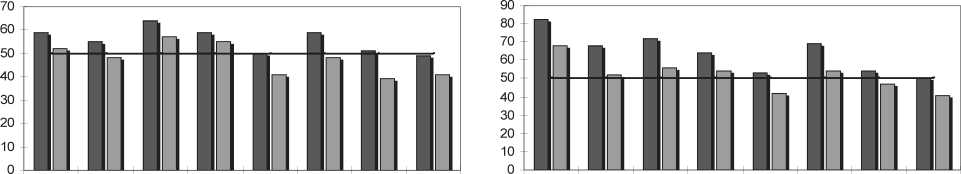

Оценивая качество жизни по опроснику SF-36 [10, 11], отмечено снижение показателей уровня качества жизни в ранние сроки после операции, что обусловлено как непосредственно операционной травмой, так и возникшими новыми анатомо-физиологическими взаимоотношениями. Однако динамическое наблюдение за пациентами в ближайшие и отдаленные сроки после операции демонстрирует «рост» качества жизни в обеих группах (рис. 5 а-г). Установлено, что уже в ближайшем, а тем более в отдаленном послеоперационном периоде показатели качества жизни в основной группе приближаются к средним значениям по всем категориям вопросов. При этом в отдаленном послеоперационном периоде отмечаются достоверные различия качества жизни у пациентов с кишечным резервуаром и после «стандартной» операции. В основной группе относительно низкие показатели МН (Mental Health – психическое здоровье) и VT (ViTality – жизненная активность) можно объяснить характером основного процесса, приведшего к операции. Вместе с тем сравнительно высокие показатели шкалы RP (Role-Physical Functioning – ролевое функционирование) и SF (Social Functioning – социальное функционирование) свидетельствуют о восстановлении физического и социального состояния пациента, что благоприятно сказывается на его повседневной деятельности.

Сравнение показателей Wexner score и SF-36 позволяет сделать вывод о том, что значительную роль в уровне качества жизни во все сроки после операции низкой передней резекции прямой кишки оказывает состояние держания кала. Так, если в ранние сроки после операции отмечаются выраженные проявления инкон-тиненции, то и данные SF-36 указывают на снижение качества жизни и, напротив, когда в отдаленном послеоперационном периоде происходит восстановление резервуарной функции прямой кишки, уровень качества жизни по SF-36 повышается.

Таким образом, разработанный способ формирования «neo rectum» после низкой передней резекции прямой кишки, направленный на восстановление ее резервуарной функции и профилактику синдрома «низкой передней резекции», позволяет значительно повысить уровень качества жизни больных, особенно в отдаленном послеоперационном периоде, в первую очередь за счет снижения проявлений анальной инконти-ненции. Несмотря на то, что новый метод реконструкции прямой кишки технически несколько сложнее, данное исследование наглядно продемонстрировало, что он может быть адекватной альтернативой профилактики синдрома «низкой передней резекции». Вместе с тем авторы со-

Показатели SF-36 у здоровых Данные8Р-36 в ранние сроки после операции

Данные SF-36 в ближайшие сроки после операции Данные SF-36 в отдаленные сроки после операции

PF RP BP GH VT SF RE МН PF RP BP GH VT SF RE МН

В г

^е основная группа i---1 контрольная группа---mean ^е основная группа i—1 контрольоная группа---mean

Рис. 5. Показатели качества жизни по SF-36 в сравниваемых группах: а – здоровые волонтеры, б – больные раком прямой кишки в ранние сроки после операции, в – больные раком прямой кишки в ближайшие сроки после операции, г – больные раком прямой кишки в отдаленные сроки после операции

гласны, что для подтверждения значимости нового реконструктивного метода необходим сравнительный анализ данного метода не только с «классической» операцией без формирования резервуара, но также с пациентами, которым выполняли формирование резервуара по другим методикам в рамках перспективных контролируемых исследований.