Выбор стратегии бизнеса в управлении организацией

Бесплатный доступ

Для того чтобы успешно адаптироваться к изменениям внешней среды и при этом выдерживать курс на достижение поставленных целей, организация должна иметь четкую стратегию. Необходимость стратегического подхода к решению этих проблем делает необходимым формирование системы регулярного стратегического менеджмента в современных организациях. Жизненный цикл существования каждого предприятия проходит стадии создания, трансформации и ликвидации. Решения, связанные с попытками управления жизненным циклом бизнеса и направленные на ускорение или замедление перехода от одной стадии к другой, относятся к числу важнейших стратегических решений. Объективные закономерности эволюции и изменений в бизнесе имеют первостепенное значение при разработке стратегии.

Короткий адрес: https://sciup.org/170169140

IDR: 170169140

Текст научной статьи Выбор стратегии бизнеса в управлении организацией

ВЫБОР СТРАТЕГИИ БИЗНЕСАВ УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Для того чтобы успешно адаптироваться к изменениям внешней среды и при этом выдерживать курс на достижение поставленных целей, организация должна иметь четкую стратегию. Необходимость стратегического подхода к решению этих проблем делает необходимым формирование системы регулярного стратегического менеджмента в современных организациях. Жизненный цикл существования каждого предприятия проходит стадии создания, трансформации и ликвидации. Решения, связанные с попытками управления жизненным циклом бизнеса и направленные на ускорение или замедление перехода от одной стадии к другой, относятся к числу важнейших стратегических решений. Объективные закономерности эволюции и изменений в бизнесе имеют первостепенное значение при разработке стратегии.

Р азвитие рыночных отношений в России предъявляет новые требования к качественному уровню управления, а также характеру решаемых при этом проблем. В этом свете особую актуальность приобретает задача разработки новой концепции управления, адекватным образом отражающая перемены в экономике. Такой новой концепцией для российской экономики является формирование системы стратегического управления.

Необходимость обоснования методологии и конкретных форм стратегического менеджмента вызвана глубокими объективными причинами, вытекающими из изменения характера внешней и внутренней среды деятельности организаций. В условиях жесткой конкурентной борьбы и быстро меняющейся ситуации организации должны не только концентрировать внимание на внутреннем состоянии дел, но и вырабатывать долгосрочную стратегию поведения, которая позволяла бы успевать за изменениями, происходящими в их окружении.

Стратегическими называют решения, которые имеют радикальное значение для функционирования бизнеса и ведут к долговременным последствиям. Можно сказать, что отличительными признаками стратегического характера решений являются необратимость и долгосрочность последствий. Иначе говоря, реализация стратегических решений меняет потенциал предприятия, и для возврата к предыдущему состоянию объекта управления потребуются неоправданно большие затраты ресурсов.

Сущность стратегического планирования характеризуют следующие основные элементы:

– определение вида коммерческой деятельности и формирование стратегических направлений ее развития;

АРУТЮНОВ Юрий

Аванесович – д. эк. н., профессор, кафедра государственного

– трансформирование общих целей в конкретные направления работы;

– практическая реализация выбранного плана для достижения желаемых результатов;

– эффективная реализация выбранной стратегии.

управления и прикладного менеджмента РЭА им. Г. В. Плеханова

Принятие стратегических решений осуществляется путем выбора из дискретного множества известных заранее вариантов. Как правило, к таким решениям относят техническое перевооружение и реконструкцию, расширение или ликвидацию производства, коренное изменение профиля или специализации предприятия, реорганизацию и реструктуризацию собственности. Причем край- не важным для организации управления является не только правильное распоряжение имеющимися ресурсами, но и механизм принятия решений. Именно от системы управления предприятием зависит, какие средства будут выделены на развитие, станут ли выплачиваться дивиденды, что существенно влияет на позицию предприятия на фондовом рынке. Стратегия здесь представляет собой совокупность взаимосвязанных решений, определяющих приоритетные направления ресурсов и усилий предприятия по реализации его миссии.

Формирование стратегии компании начинается с проведения стратегического анализа. Он проявляет структуру целей и задач, стоящих перед организацией. Решающую роль в стратегическом анализе играет выявление основных умений и навыков – тех умений и навыков, которые дают компании конкурентные преимущества и определяют основные направления ее деятельности. Проведение стратегического анализа включает в себя исследование потенциала организации и динамики окружающей среды. Потенциал организации изучается с целью его использования при построении конкурентных преимуществ. Структура целей выражает видение, ценности, стремления, разделяемые руководством и коллективом.

Стратегия организации осуществляется на нескольких уровнях. На низшем уровне подробно рассматриваются функциональные аспекты деятельности компании, такие, как операционная, производственная и маркетинговая стратегии.

На уровне корпоративной стратегии объектом являются диверсифицированные корпорации, объединяющие в своем портфеле набор бизнес-направлений. Стратегия на этом уровне объединяет в единое целое стратегии нескольких бизнес-единиц и является высшим уровнем стратегического планирования для отдельной компании.

Основной идеей стратегического менеджмента являются последовательное приспособление организации к изменяющейся внешней среде, целевой подход к решению управленческих задач и организации системы управления в целом.

Наиболее рискованной стадией, когда происходит бурный и бесконтрольный рост организации является становление.

Именно на этой стадии новые предприятия нередко терпят крах из-за неопытности и некомпетентности менеджмента.

Следующая стадия характеризуется, как правило, полным захватом необходимой для этого бизнеса части рынка. При этом происходит переход от комплексного менеджмента, осуществляемого небольшой командой единомышленников, к дифференцированному менеджменту с использованием более изощренных форм планирования и прогнозирования. Интуитивной оценки риска руководством организации на этой стадии уже недостаточно, и это заставляет менеджеров применять аналитические оценки рисков, что способствует привлечению в организацию узкоспециализированных работников.

Развитие организации на стадии насыщения обычно ведется в интересах сбалансированного роста на базе устойчивой структуры и четкого управления. В этот период активные энергичные менеджеры в руководстве организацией нередко заменяются более консервативными, именно в этот период активно зарождается бюрократизм в управлении.

Затем следует стадия спада, характеризующаяся снижением конкурентоспособности организации, обострением в ней внутренних противоречий. Главной задачей менеджмента в это период является борьба за выживание, затрудненная ухудшением ее финансового состояния и снижением ее стоимости.

Последней стадией жизненного цикла является ликвидация, то есть завершение данного бизнеса. На практике это может быть либо плавный перелив капитала в другую сферу деятельности, либо его распыление по многочисленным кредиторам. Нередко этот процесс завершается банкротством предприятия.

Наиболее важными объектами анализа внутренней среды предприятия являются уровень корпоративной культуры, компетенции персонала, соотношение полномочий и ответственности, документооборот, система мотивации и т. п. Этот вид анализа позволяет оценить не только внутреннее состояние бизнес-системы, но и ее способность адекватно реагировать на изменения.

Внешняя среда организации представляет собой чрезвычайно сложную систему, в которой разнообразные события возникают как результат взаимодействия между собой очень многих элементов. Оказывая воздействие на ход одних событий, никогда нельзя быть уверенными, что это не приведет к такой реакции всей системы, которая сведет на нет все усилия по достижению поставленных целей. Однако без вмешательства в структуру внешней среды вообще не стоит надеяться, что цели организации когда-нибудь будут достигнуты. Поэтому для увеличения шансов на благоприятный исход необходимо активное воздействие организации на ход событий и структуру внешней среды, иными словами, необходимо осуществлять управление деятельностью организации.

По характеру отношения организации к своему окружению различают три модели управления: административное, ситуационное и стратегическое. Административная модель предполагает наличие распорядительных и исполнительных органов управления. При этом ответственность концентрируется в распорядительных органах, а исполнительные органы не предпринимают никаких действий до тех пор, пока не получат соответствующей директивы. Между исполнительными органами организации и окружающим ее миром стоит административная система.

Реагирование на изменение ситуации как основа ситуационного управления предполагает существование некоего образа нормативного поведения организации, предписывающего траекторию эффективной производственно-коммерческой деятельности.

Дать однозначное определение понятия стратегии довольно затруднительно, так как даже при незначительном изменении угла зрения на него картина меняется весьма существенно. В самом общем виде стратегия рассматривается как средство достижения конечного результата, обеспечивающего совместимость всех планов и целей организации.

Целевые установки организации могут быть представлены как долгосрочные результаты, которые она стремится достичь для осуществления своей миссии. Эти установки жизненно важны для успеха организации, поскольку они являются ориентирами направлений ее развития, основанием для оценки достижений, фундаментом синергетического эффекта, отправными точками мотивации персонала.

Стратегия должна содержать ясные цели, достижение которых является решающим для общего исхода дела, концентрировать главные усилия в нужное время в нужном месте и предусматривать такую гибкость поведения, чтобы использовать минимум ресурсов для достижения максимального результата. На стадии стратегической организации выполняется приведение всех ресурсов и внутриорга-низационных связей, всех целей, задач и областей ответственности работников в полное соответствие с выбранной стратегией. Здесь же проводятся необходимые организационные изменения внутри организации и вырабатывается политика каждого из ее структурных подразделений.

На основе бизнес-идеи вырабатываются целевые установки организации, те результаты, которые она хотела бы получить от своей деятельности. Затем, исходя из оценки позиций, на которых в данный момент находится организация в стратегическом пространстве своего бизнеса, а также своих целевых установок, определяются ее стратегии. На основе принятых стратегий разрабатывается система целей, которые требуется достичь по истечении определенного периода времени. Эти цели заведомо будут хорошо сочетаться с целевыми установками организации.

Как правило, организация осуществляет одновременно несколько видов деятельности, приносящих ей прибыль или иную выгоду. Каждому виду бизнеса соответствует определенная бизнес-стратегия.

На корпоративном уровне организация, как правило, представляет собой многоотраслевую, многопродуктовую организацию, имеющую специализированные бизнес-подразделения. Более того, на отдельно взятом рынке конкурируют не сами организации, а их соответствующие бизнес-подразделения. Поэтому рассматривая организацию как корпорацию, практически невозможно указать ее конкретных конкурентов. Именно поэтому корпоративные стратегии отличает их нацеленность на глобальные конкурентные преимущества, которые проявляются в более низких издержках и сравнительно высоком качестве.

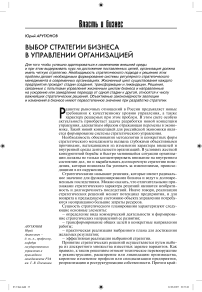

В современной управленческой науке известно довольно много предложений относительно того, как должна быть

Модель стратегического управления

Рис. 1

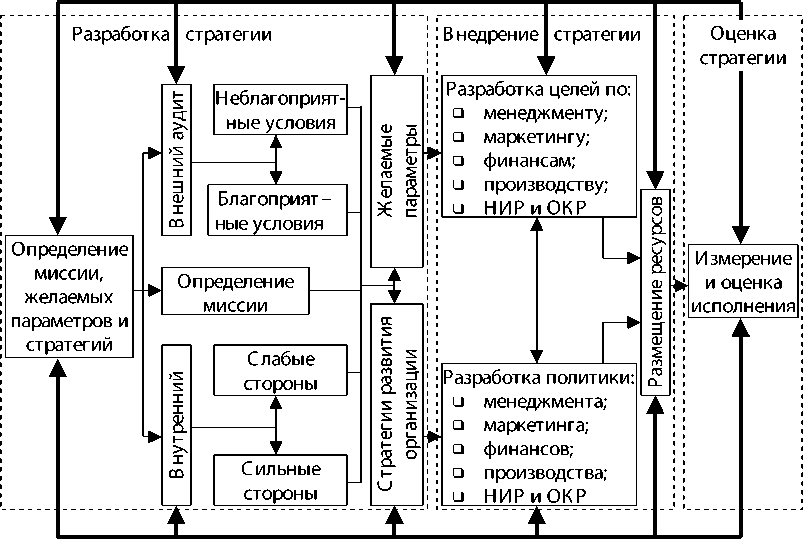

представлена модель стратегического управления. Наибольшее распространение в свое время получили модели Фреда Р. Дэвида и Джона Л. Томпсона (рис. 1 и рис. 2) 1. Несмотря на определенные различия, общего в них гораздо больше. Прежде всего сразу можно отметить, что в каждой модели выделяется три стадии процесса стратегического управления:

-

• стадия разработки стратегии, стратегического анализа и выбора;

-

• стадия стратегической организации или настройки организационной системы в соответствии с выбранной стратегией (внедрение стратегии, реализация стратегии);

-

• стадия стратегического контроля и регулирования (оценка стратегии, мониторинг и оценка исполнения).

Надо отметить, что модели, подобные тем, что предлагают Дэвид и Томпсон, имеют по меньшей мере два существенных недостатка. Во-первых, они не дают представления об истоках процесса стратегического управления, его исходной точке. Можно предположить, что такой точкой является миссия организации, но если она установлена, то не должна подлежать корректировке. Во-вторых, подобные модели слабо учитывают органическую взаимосвязь стратегического управления с тактическим и оперативным. Поэтому исходным пунктом процесса стратегического управления, очевидно, можно считать зарождение и формулирование бизнес-идеи.

На основании поставленных целей разрабатываются программы, проекты и вся система организационного обеспечения производственно-коммерческой деятельности организации. В процессе выполнения намеченных действий контролируются и анализируются получаемые результаты и эффект и при необходимости осуществляется корректировка программ, проектов, организационного обеспечения. Если организация имеет несколько уровней управления, например, корпоративный, дивизиональный и функциональный, то на каждом уровне выполняются соответственно стратегическое планирование, стратегическая организация, стратегический контроль.

Модель стратегического управления*

Рис. 2

* John L. Thompson. Strategic Management: Awareness and Change. Chapman & Hall, 1994, p. 33

Питер Лоранж, предложивший такую трехуровневую модель стратегического управления, считал1, что понятие стратегии не является «вещью в себе» и что следует различать по крайней мере три их типа, имеющих место в организации. Прежде всего имеется стратегия, относящаяся к организации как единому целому. Это так называемая корпоративная стратегия.

Изучение перспектив развития позволяет оценить целесообразность вложения средств и расставить приоритеты. Изучение перспектив развития является очень сложной процедурой, поэтому его рекомендуется начинать с предположения неизменности таких внешних условий, как технологии и структура рынка. Затем анализируются их возможные изменения и влияние на перспективы развития. Средства, вложенные в построение и поддержание конкурентных преимуществ, должны окупиться. Поэтому изучение перспектив развития и влияющих на них факторов является совершенно необходимым этапом на пути построения конкурентных преимуществ.

На стадии стратегического планирования определяются стратегии организации путем установления ее миссии, анализа стратегических позиций, исследования внутренних и внешних факторов и действий, которые могут привести к достижению, удержанию, развитию и капитализации конкурентных преимуществ.

Формирование конкурентных преимуществ начинается с выявления фактических и потенциальных потребителей, их вкусов и предпочтений, способов воздействия на клиентов, потребительских ценностей товаров. Таким образом, идентификация фактических и потенциальных покупателей становится первым шагом на пути формирования конкурентных преимуществ, которое развивается в направлении улучшения этих критериев, устранения причин, мешающих переходу потенциальных покупателей в фактические. Конкурентные преимущества формируются ради расширения и закрепления своей доли на рынке.

Функциональные стратегии определяют направления действий в таких функциональных сферах организации, как финансы, маркетинг, производство, управление человеческими ресурсами, научно-исследовательские работы и т. п. Их назначение – обеспечить решение задач, поставленных на корпоративном и бизнес-уровнях, с максимально возможной эффективностью. Их главным отличием от корпоративных бизнес- стратегий является внутриорганизацион-ная направленность. Стратегия маркетинга, стратегия внутриорганизационно-го менеджмента, финансовая стратегия, организационная стратегия, производственная стратегия и т. д. – все они имеют центростремительное действие по отношению к самой организации.

После того как руководство организации сопоставит внешние угрозы и возможности с внутренними силами и слабостями, оно может выбрать одну из четырех стратегий. К данным четырем альтернативам относятся: ограниченный рост, рост, сокращение, сочетание этих трех стратегий.

Стратегической альтернативой, которой придерживается большинство организаций, является ограниченный рост. Стратегия роста осуществляется путем значительного ежегодного повышения уровня краткосрочных и долгосрочных целей над уровнем показателей предыдущего года. Стратегия роста является второй, наиболее часто выбираемой альтернативой.

В неустойчивой отрасли отсутствие роста может означать банкротство. В статичной отрасли отсутствие роста или неудача диверсификации могут привести к атрофии рынков и отсутствию прибылей. Для большинства акционеров даже краткосрочный рост рассматривается как увеличение их благосостояния. Вследствие этого многие организации предпочитают краткосрочный рост нередко ценой последующего разорения.

Внутренний рост может произойти путем расширения ассортимента товаров. Внешний рост может быть в смежных отраслях в форме вертикального или горизонтального роста (например, производитель приобретает оптовую организацию-поставщика или одна организация по производству алкогольных напитков приобретает другую). Рост может приводить к образованию конгломератов, то есть объединению организаций, действующих в никак не связанных отраслях. В настоящее время наиболее признанной формой роста стали слияния и поглощения корпораций. Например, слияния таких организаций, как «Daimler» и «Chrysler», «Dresdner Bank» и «Deutche Bank», представляют характерные примеры осуществления руководством стратегии роста.

Альтернативой, которую реже всего выбирают руководители и которую часто называют стратегией последнего средства, является стратегия сокращения. Уровень преследуемых целей устанавливается ниже достигнутого в прошлом. Фактически для многих организаций сокращение может означать здравый путь рационализации и переориентации операций. Наиболее радикальным вариантом сокращения является полная распродажа материальных запасов и активов организации. Чрезвычайное давление со стороны конкурентов может вынудить компанию прекратить свою деятельность и ликвидировать свои активы.

Бывают ситуации, когда для организации выгодно отделить некоторые подразделения или виды деятельности. К стратегиям сокращения прибегают чаще всего тогда, когда показатели деятельности организации продолжают ухудшаться при экономическом спаде или просто для ее спасения.

Стратегии сочетания всех альтернатив, как правило, придерживаются крупные организации, активно действующие в нескольких отраслях. Стратегия сочетания представляет собой объединение любых из трех упомянутых стратегий – ограниченного роста, роста и сокращения. Например, когда «Revlon Group» сокращала свою деятельность, соглашаясь продать большую часть предприятий, выпускающих средства для ухода за глазами, она настойчиво пыталась приобрести организацию «Gillette», выпускающую лезвия для бритв (стратегия роста).

После рассмотрения менеджментом организации имеющихся стратегических альтернатив выбирается конкретная стратегия. Целью является выбор стратегической альтернативы, которая максимально повысит долгосрочную эффективность организации. В то же время, чтобы сделать эффективный стратегический выбор, руководители высшего звена должны иметь четкую, разделяемую всеми концепцию организации и ее будущего. Приверженность какому-либо конкретному выбору зачастую ограничивает будущую стратегию, поэтому решение должно подвергнуться тщательному исследованию и оценке. Анализ стратегических альтернатив организации заключается в анализе не только доли собственной продукции в рынке, но и стратегического положения конкурентов.