Выбор устройств подачи термостатирующего воздуха в головные обтекатели ракет-носителей

Автор: Дядькин Анатолий Александрович, Симакова Татьяна Владимировна

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Системы терморегулирования и жизнеобеспечения. Жизнедеятельность космонавтов

Статья в выпуске: 2 (2), 2013 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается решение с использованием компьютерного моделирования актуальной задачи выбора схемы и конфигурации устройств (диффузоров) подачи термостатирующего воздуха в головные обтекатели ракет для обеспечения теплового режима космических аппаратов в процессе их наземной подготовки к пуску.

Диффузор, термостатирование, наземная подготовка ракеты-носителя

Короткий адрес: https://sciup.org/14343416

IDR: 14343416 | УДК: 629.764.08-533.6:004:536.58

Текст научной статьи Выбор устройств подачи термостатирующего воздуха в головные обтекатели ракет-носителей

Разработка космических аппаратов (КА), функционирующих на орбите в течение 15 лет и более, требует обеспечения комфортных условий под головными обтекателями (ГО)ракет-носителей (РН) как на участке выведения аппаратов на рабочую орбиту, так и при наземной подготовке.

В частности, отклонение от заданной в документации температуры среды под ГО в процессе подготовки не должно превышать -1,5^2 °С (в зависимости от типа КА) при регламентированной влажности, что обеспечивается воздушной системой обеспечения температурного режима (ВСОТР). При этом разработчиками КА предъявляется жесткое ограничение (требование) по максимально допустимой скорости течения воздуха определенного класса чистоты около поверхности аппарата. Как правило, максимальная скорость течения не должна превышать 1,5…5 м/с (для различных КА).

Учитывая, что для обеспечения теплового режима космического аппарата необходимы расходы термостатирующего воздуха 5 000…7 000 м3/ч при диаметре подводящих трубопроводов ~200 мм, задача выполнения указанных ограничений является далеко не тривиальной, так как скорость воздуха на входе в ГО достигает 60 м/с.

Дополнительную сложность представляет то, что КА занимает практически весь внутренний объем ГО. Это обусловливает малые площади поперечных проходных сечений между внутренней поверхностью ГО и наружной поверхностью КА.

Одновременно ставится задача исключения (минимизации) попадания из соседних с ГО отсеков разгонных блоков (РБ) или РН в зону КА менее чистого воздуха,чем среда внутри ГО.

Постановка задачи. Метод решения

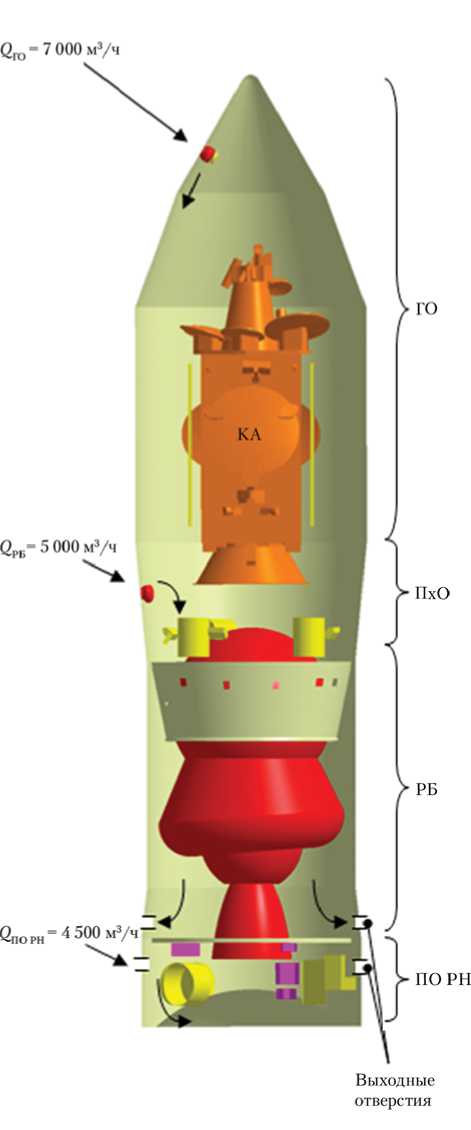

В данной статье рассматривается решение задачи подачи и организации течения термостатирующего воздуха внутри космической головной части (КГЧ) с типовым КА. Общий вид КГЧ, состоящей из ГО, КА, переходного отсека (ПхО), РБ и прилегающего к нему приборного отсека (ПО) РН, показан на рис. 1.

Для обеспечения при наземной подготовке заданного температурного режима КА, приборов систем управления РБ и РН термостатирующий воздух подается по независимым магистралям (трубопроводам) в ГО, РБ и ПО РН с выходом отработанного воздуха через специальные устройства на поверхности корпусов РБ и ПО РН. Значения максимального расхода Q воздуха, подаваемого в ГО, РБ и ПО РН, показаны на рис. 1. Положение мест входа трубопроводов ВСОТР принимается заданным, исходя из конфигурации стартового сооружения и конструктивных особенностей ГО,РБ и ПО РН.

Рис. 1. Общий вид КГЧ: QГО, QРБ, QПО РН – максимальный расход воздуха в ГО, РБ и ПО РН соответственно

Подача воздуха в ГО осуществляется в его верхней части, что упрощает размещение входного устройства (диффузора) и позволяет минимизировать попадание воздуха из РБ в зону КА.

Задача решается в два этапа. На первом этапе осуществляется выбор оптимальной конфигурации и параметров диффузоров минимальных размеров для подачи воздуха в ГО и РБ с учетом зон, предназначенных для размещения входных устройств ВСОТР.

На втором этапе исследуются поля скоростей течения воздуха около КА при выбранной конфигурации диффузоров и схеме их размещения внутри космической головной части, и формируется оптимальная для каждого КА структура течения без доработок конструкции, для чего заранее предусматриваются способы регулирования течения.

Для решения задачи выбора конфигурации и параметров диффузоров, а также организации течения внутри космической головной части используется компьютерное моделирование с помощью программного комплекса (ПК) FlowVision [1], в котором реализовано решение уравнений движения вязкого сжимаемого газа. При решении рассматриваемой задачи используются стандартная к -е модель турбулентности и автоматическая генерация сеток.

Исходной для решения задачи является следующая информация:

-

• 3 D модель внутренней конфигурации КГЧ с КА (см. рис. 1);

-

• расходы воздуха, подаваемого в головные обтекатели (7 000 м3/ч), РБ (5 000 м3/ч) и ПО РН (4 500 м3/ч);

-

• температура термостатирующего воздуха T = 10^25 °С.

Необходимо обеспечить скорость течения у поверхности КА Vs ≤ 3,5 м/с и минимизировать поступление воздуха из РБ в зону КА.

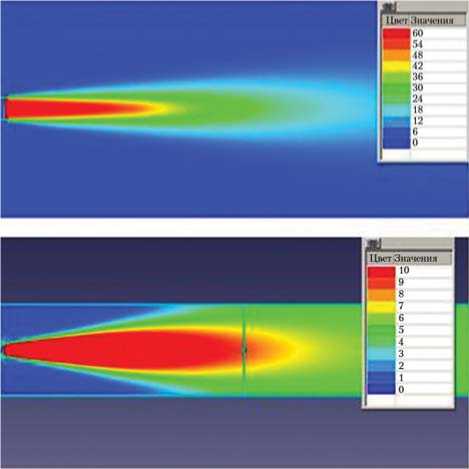

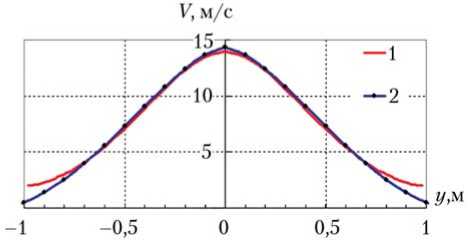

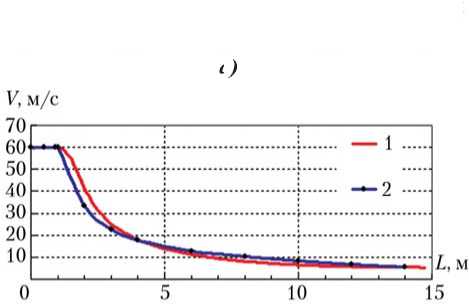

Решению задачи предшествовали тестовые расчеты в подтверждение возможности использования ПК FlowVision . Для тестирования использованы экспериментальные данные [2]по параметрам течения в осесимметричной дозвуковой струе, истекающей в затопленное пространство. Исходные данные для расчетов и результаты сравнения расчетных и экспериментальных значений скоростей в поле течения представлены на рис. 2 и 3. Тестовые расчеты подтвердили целесообразность использования ПК FlowVision .

Рис. 2. Тестовый расчет осесимметричной дозвуковой струи (характеристики струи: равномерное распределение скорости на выходе V 0 = 60 м/с, радиус выходного сечения R 0 = 100 мм, температура струи T 0 = 25 °С)

a)

б)

Рис. 3. Сравнение расчетных (1) и экспериментальных (2) данных скорости: а – в поперечном сечении струи; б – на оси

Выбор конфигурации диффузоров

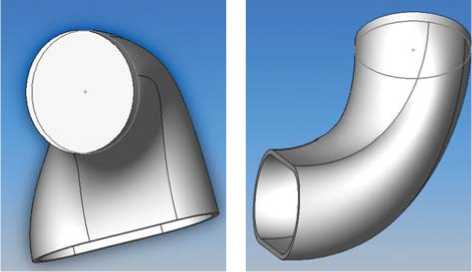

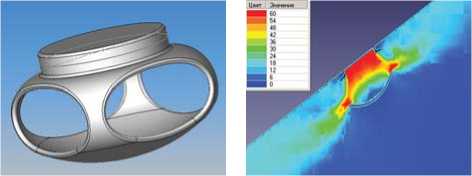

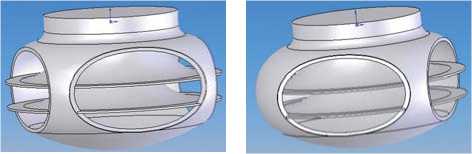

На начальном этапе решения задачи, исходя из размеров зон размещения диффузоров в верхней и нижней частях ГО, рассматривались конфигурации диффузоров, представленные на рис. 4–6 (варианты «закрутка», «раструб» и «фонарь»). Предварительное рассмотрение вариантов с точки зрения их размещения внутри КГЧ, их универсальности и конструктивной простоты показало, что для дальнейшей разработки целесообразен вариант диффузора «фонарь» эллипсоидной формы диаметром 450 мм с соотношением полуосей 0,5.

Воздух подается в диффузор через отверстие в его верхней части со скоростью на входе ~60 м/с и истекает внутрь ГО или РБ через овальные отверстия на боковой поверхности (рис. 6). Количество отверстий может варьироваться при сохранении внешней формы диффузора. При анализе течения внутри КГЧ выбраны диффузор с тремя отверстиями под углом 90 ° друг к другу в верхней части ГО и с двумя отверстиями под углом 90 ° друг к другу в его нижней части. Диффузоры имеют возможность поворота вокруг продольной оси, что важно с точки зрения формирования структуры течения.

a)

б)

Рис. 4. Вариант диффузора «закрутка»: а – геометрические обводы; б – распределение модуля скорости на выходе из диффузора

a) б)

Рис. 5. Вариант диффузора «раструб»: а – геометрические обводы; б – распределение модуля скорости на выходе из диффузора

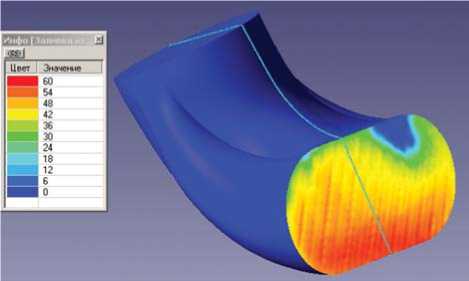

Компьютерное моделирование показало, что для течения внутри диффузора исходной конфигурации со свободным внутренним объемом характерно наличие обширной отрывной зоны в его центральной части, в результате чего существенно уменьшается эффективная площадь выходных отверстий и скорость потока на выходе практически не отличается от скорости на входе (рис. 6).

a) б)

Рис. 6. Вариант диффузора «фонарь»: а – геометрические обводы; б – распределение модуля скорости в продольном сечении

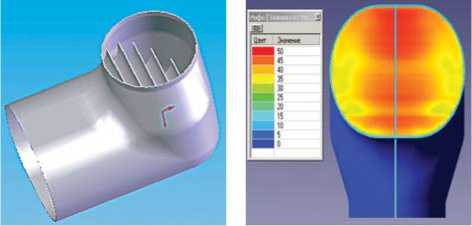

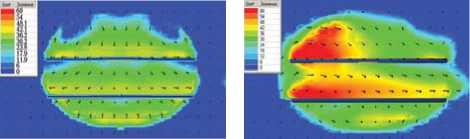

С целью устранения этого недостатка проведена серия расчетов течения в диффузоре с рассекателями различной формы («фонарь-Р»), устанавливаемыми во внутренней полости. В результате выбраны рассекатели воронкообразной формы с криволинейной образующей, показанные на рис. 7. Установка двух рассекателей обеспечивает практически равномерное распределение скорости в выходных сечениях верхнего диффузора с тремя отверстиями и ее снижение с 60 до 30 м/с. Аналогичный результат получен и для диффузора с двумя отверстиями.

a) б)

в)

г)

Рис. 7. Вариант диффузора «фонарь-Р»: а – геометрические обводы верхнего диффузора (устанавливается в верхней части ГO); б – геометрические обводы нижнего диффузора (устанавливается в верхней части РБ); в – поле скоростей на выходе из центрального отверстия верхнего диффузора; г – поле скоростей на выходе из бокового отверстия верхнего диффузора

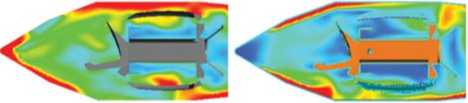

Конструкционное исполнение диффузора и его установка на внутренней поверхности ГО показаны на рис. 8. Диффузор прост в изготовлении, имеет гладкую обтекаемую форму.

Рис. 8. Вид диффузора внутри КГЧ

Формирование структуры течения вблизи КА. Результаты расчетов

Расчетные исследования полей течения внутри КГЧ с типовым КА выполнены на персональном компьютере с процессором Intel Core 2 Duo E8400@3.00 GHz и оперативной памятью 4 ГБ.

Для рассматриваемого КА выбрано такое положение диффузора, при котором одно боковое отверстие ориентировано в сторону вершины ГО, а два других – в сторону левой и правой частей внутренней поверхности ГО под углом 90 ° от верхнего отверстия. Нижний диффузор ориентирован одним отверстием в сторону РБ, а другим – в сторону под углом 90 °, что обеспечивает закрутку потока относительно продольной оси КГЧ.

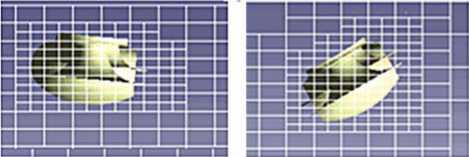

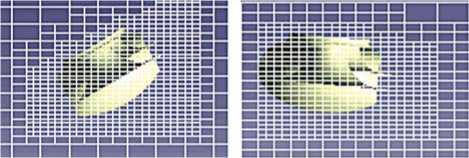

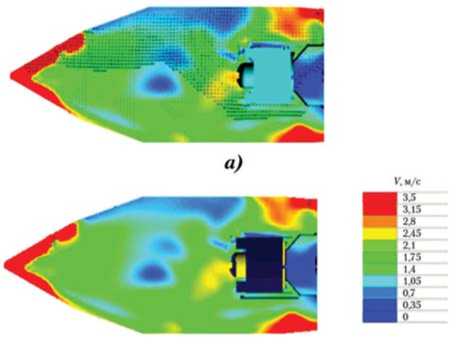

Расчетам предшествовал анализ и выбор размерности сетки. Число узлов сетки варьировалось в диапазоне от 800 000 ячеек (мелкая сетка) до 300 000 (базовая сетка) (рис. 9). Анализ результатов (рис. 10) показал, что переход от мелкой сетки к базовой практически не влияет на поля скоростей внутри КГЧ, но позволяет существенно сократить затраты машинного времени.

a)

б)

Рис. 9. Расчетная сетка в области верхнего и нижнего диф- фузоров: а – базовая сетка; б – мелкая сетка

Расчеты показывают, что течение внутри КГЧ имеет сложный пространственный характер, стационарный или нестационарный. При выбранной схеме подачи воздуха в КГЧ через два диффузора обеспечивается преимущественное течение в направлении РБ и исключается затекание воздуха из разгонного блока в зону КА (рис. 10). Поток чистого воздуха из нижнего диффузора играет роль воздушной завесы, что позволяет не устанавливать специальный разделительный экран для предотвращения загрязнения аппарата менее чистой средой из РБ и ПО РН. При этом выполняется заданное ограничение по максимально допустимой скорости потока у поверхности рассматриваемого КА (Vs ≤ 3,5 м/с).

б)

Рис. 10. Поля скоростей в продольной плоскости I-III КГЧ: а – расчет с базовой сеткой; б – расчет с более мелкой сеткой

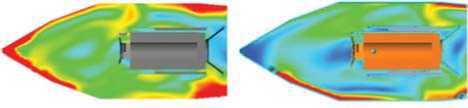

a) б)

в)

г)

Рис. 11. Поля скоростей в продольной плоскости КГЧ: а – плоскость I-III КГЧ с базовым расположением диффузора; б – плоскость I-III КГЧ с развернутым на 90 ° диффузором; в – плоскость II-IV КГЧ с базовым расположением диффузора; г – плоскость II-IV КГЧ с развернутым на 90° диффузором

Структура течения и значения скоростей у поверхности КА при необходимости могут быть изменены путем поворота верхнего диффузора вокруг его продольной оси на угол, кратный 30 °, без доработки конструкции. На рис. 11 демонстрируется влияние углового положения верхнего диффузора на поле скоростей при его повороте на 90 ° от исходного положения.

На основании сравнительного анализа поля скоростей для любого КА может быть найдено оптимальное положение диффузора.

Опыт показывает, что для большинства КА оптимальным является исходное положение диффузора.

Практическая реализация

Описанный способ термостатирования полезного груза и конструкция устройств для подачи воздуха в отсеки защищены патентами [3, 4].

Спроектированные с использованием компьютерного моделирования диффузоры и выбранная схема организации течения термостатирующего воздуха внутри КГЧ реализованы в конструкции головного обтекателя ракеты космического назначения (РКН) «Зенит-3 SL Б» наземного базирования. С их использованием успешно осуществлены наземная подготовка и пуски пяти РКН «Зенит-3 SL Б» с космическими аппаратами Amos- 3, Telstar -11 N , Measat -1 R , Intelsat -15, Intelsat -18.

Выводы

На основе компьютерного моделирования разработаны универсальные компактные устройства (диффузоры) подачи термостатирующего воздуха в КГЧ и отсеки РН.

Диффузоры обеспечивают возможность формирования структуры течения воздуха в отсеках с учетом ограничений по скорости течения у поверхности термостатируемых объектов в широком диапазоне.

Диффузоры успешно применяются в конструкции КГЧ ракеты-носителя «Зенит-3 SL Б». Планируется их широкое применение в составе КГЧ перспективных проектов,разраба-тываемых РКК «Энергия».

Список литературы Выбор устройств подачи термостатирующего воздуха в головные обтекатели ракет-носителей

- Система моделирования движения жидкости и газа FlowVision, версия 2.05.04: Руководство пользователя. М.: ООО «ТЕСИС», 2005.

- Абрамович Г.Н. Прикладная газовая динамика. М.: Наука, 1969.

- Патент RU 2 359 878 С2. Способ термостатирования полезного груза головного блока ракеты-носителя и бортовая система для его реализации. Болотин В.А., Дядькин А.А., Симакова Т.В.; заявитель и патентообладатель -ОАО РКК «Энергия»; заявка 2007111609/11; приоритет от 29.03.2007//Изобретения. 2009. № 18.

- Патент RU 2 412 874 С1. Способ термостатирования объектов ракеты-носителя и бортовая система для его реализации. Болотин В.А., Дядькин А.А., Симакова Т.В.; заявитель и патентообладатель -ОАО РКК «Энергия»; заявка 2009142548/11; приоритет от 19.11.2009//Изобретения. 2011. № 6.