Выборы в Государственную Думу Российской империи третьего созыва: возможности изучения на основе ГИС

Автор: Корниенко Сергей Иванович

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: История Российской империи

Статья в выпуске: 4 (39), 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются возможности исследования истории выборов в Государственную Думу Российской империи третьего созыва на основе подходов, методов и технологий исторической геоинформатики, создания геоинформационных систем (ГИС) и применения пространственной визуализации и анализа. В ГИС методом наложения информации созданы карты и картограммы, позволяющие увидеть территориальное распределение европейских губерний России по уровню модернизации, а также по отдельным социокультурным показателям, таким как грамотность, вероисповедание, социальная принадлежность, политические предпочтения населения и связь с ними результатов выборов в Думу третьего созыва. На этой основе изучены вопросы влияния на политические предпочтения электората, результаты выборов выборщиков и депутатов в губерниях уровня модернизации в целом и указанных отдельных социокультурных характеристик. Раскрывается специфика взаимосвязи социокультурных факторов и результатов избирательных процессов в условиях существовавшей избирательной системы. В частности, подчеркиваются особенности взаимодействия социокультурных факторов и выборных процессов и их результатов на выборах выборщиков и депутатов в условиях непрямого, неравного, но ориентированного на представительство интересов законодательства и избирательной системы. Показано, что в указанных условиях непосредственное влияние на результаты выборов таких факторов, как уровень модернизации, уровень грамотности, вероисповедание, социальная принадлежность, отсутствовало, что в значительной степени объяснялось регулированием законодательством и властью. Непосредственное влияние на результаты выборов оказывали только факторы, определяемые ключевыми самим законодательством или вытекавшие из него. К таковым относились нормы представительства, принадлежность к социальным слоям, владение земельной собственностью. Сделаны выводы о возможности применения геоинформационных технологий в изучении выборов в позднеимперской России. Показано, что ГИС-системы могут быть эффективным инструментом визуализации и анализа информации в подобных исследованиях.

Государственная дума третьего созыва, геоинформационные системы, пространственный анализ и визуализация, карты, картограммы, результаты выборов, социокультурные факторы, модернизация, грамотность, вероисповедание, сословная принадлежность, политические предпочтения, выборщики, депутаты

Короткий адрес: https://sciup.org/147203842

IDR: 147203842 | УДК: [94(47):324]:004.9 | DOI: 10.17072/2219-3111-2017-4-78-91

Текст научной статьи Выборы в Государственную Думу Российской империи третьего созыва: возможности изучения на основе ГИС

Реформа государственного строя Российской империи 1905–1906 гг. положила начало функционированию в системе органов власти представительных учреждений парламентского типа – Государственной Думы и Государственного Совета – с соответствующими избирательными системами и выборными процессами. Электоральные сюжеты, связанные преимущественно с Государственной Думой, изначально привлекали внимание исследователей.. К настоящему времени должное освещение в историографии получили вопросы разработки и эволюции законодательно-правовых основ думских выборов, организации и хода избирательных кампаний, поведения различных слоев электората, деятельности и влияния политических партий в процессе выборов, а также результаты думских выборов, основные факторы, их определявшие, состав депутатского корпуса и др. (подробнее см. [ Лукоянов , 2008, с. 181–194; Могилевский и др. , 2007, с. 3–17; Кирьянов и др., 2011, с. 159–163; Кирьянов , 2013, с. 254–268]).

Для исследования связей между конкретными социально-экономическими и социокультурными факторами и электоральными результатами используются различные статистические методы и инструментарий: корреляционный, регрессионный, факторный, кластерный анализы ([ Селунская и др., 1996; Кирьянов, Лукьянов, 1995; Кирьянов , 2001а, с. 39–52;

Кирьянов, 2001b, с. 19-27]). Между тем всестороннее изучение избирательных процессов предполагает применение подходов, дающих возможность охарактеризовать их пространственную составляющую: пространственно-временные, территориальные и административно-территориальны1е факторы. Далеко не случайно при рассмотрении электоральных процессов в последние десятилетия все чаще используются методы и подходы социально-экономической и политической географии. Что касается думских выборов начала XX в., то наиболее заметными их тех, что посвящены им, стали работы А.С. Титкова [ Титков , 2008]. В них дан серьезный политикогеографический анализ кампаний выборов в Государственную Думу Российской империи, опирающийся на методы статистики и картографии.

В то же время развитие информационных технологий, процесс их внедрения в историческую науку привели к возникновению в ней такого направления, как историческая информатика, в рамках которой сложилась и развивается историческая геоинформатика - область науки изучающая исторические объекты, явления и процессы методами пространственного анализа, основанными на применении геоинформационных систем и технологий, разработанных на базе последних (см. подробнее [ Владимиров , 2005]). ГИС все более становятся мощным инструментом исторического исследования и уникальным средством визуализации его результатов. Геоинформационные системы и технологии активно используются в археологии, исторической демографии, этнографии, при изучении историко-культурного наследия, экономических, социальных и политических процессов (см. [Материалы международной..., 2015]).

В данной статье рассматриваются возможности исследования избирательных процессов и их результатов в ходе выборов в Государственную Думу третьего созыва методами пространственной визуализации и анализа, разработанными с использованием ГИС и геоинформационных технологий.

Осуществление пространственной визуализации и анализ исторических процессов методами геоинформационных технологий предполагает прежде всего организацию информации исторических источников на основе ГИС. Это позволяет получить геокоординированные данные, которые могут быть визуализированы и проанализированы на основе карты.

Основные факторы, обусловливающие результаты политического выбора, могут рассматриваться и как обобщенные, интегративные показатели (например, уровень модернизации губернии или принадлежность к цивилизационному типу), так и отдельные социальные и культурные характеристики населения и электората (национальность, возраст, вероисповедание, социальная принадлежность, образование, род занятий и др.). В соответствии с этим данные исторических исследований и источников2 первоначально были организованы в виде электронных таблиц, впоследствии интегрированных в ГИС проекта в виде базы данных, карт и картограмм.

Картой-основой стала электронная карта Российской империи, разделенная на поименованные административно-территориальные единицы. Выбор в качестве пространственной структуры губернского деления территории страны обусловлен тем, что такая структура соответствует делению на избирательные единицы, в рамках которых проходили выборы, а также тем, что иной, по словам А.С. Титкова, точной сетки районов пока не создано [ Титков , 2008, с. 150-151].

На основе интегрирования в ГИС данных электронных таблиц были получены электронные карты и картограммы, отражающие распределение губерний европейской части Российской империи по уровню модернизации, грамотности, вероисповеданию, национальному составу, сословной структуре, численности населения в Российской империи и (или) европейской ее части.

Путем наложения на картографические основы данных таблиц о составе и характеристике выборщиков и депутатов в ходе выборов в Государственную Думу третьего созыва были составлены карты и картограммы, отражающие распределение по губерниям (избирательным округам) их возрастной характеристики, рода занятий, национальной, сословной, идейнополитической принадлежности, вероисповедания, соотношения числа депутатов и числа выборщиков.

Рис. 1. Распределение губерний Европейской России по степени модернизации в начале XX в.

Указанные карты и картограммы позволяют судить о распределении по губерниям результатов выбора выборщиков и депутатов в Государственную Думу третьего созыва и ряда социокультурных явлений и посредством пространственного анализа установить наличие или отсутствие связей между ними, что является важным для определения основных социальноэкономических и социокультурных факторов, обусловливающих результаты политического выбора.

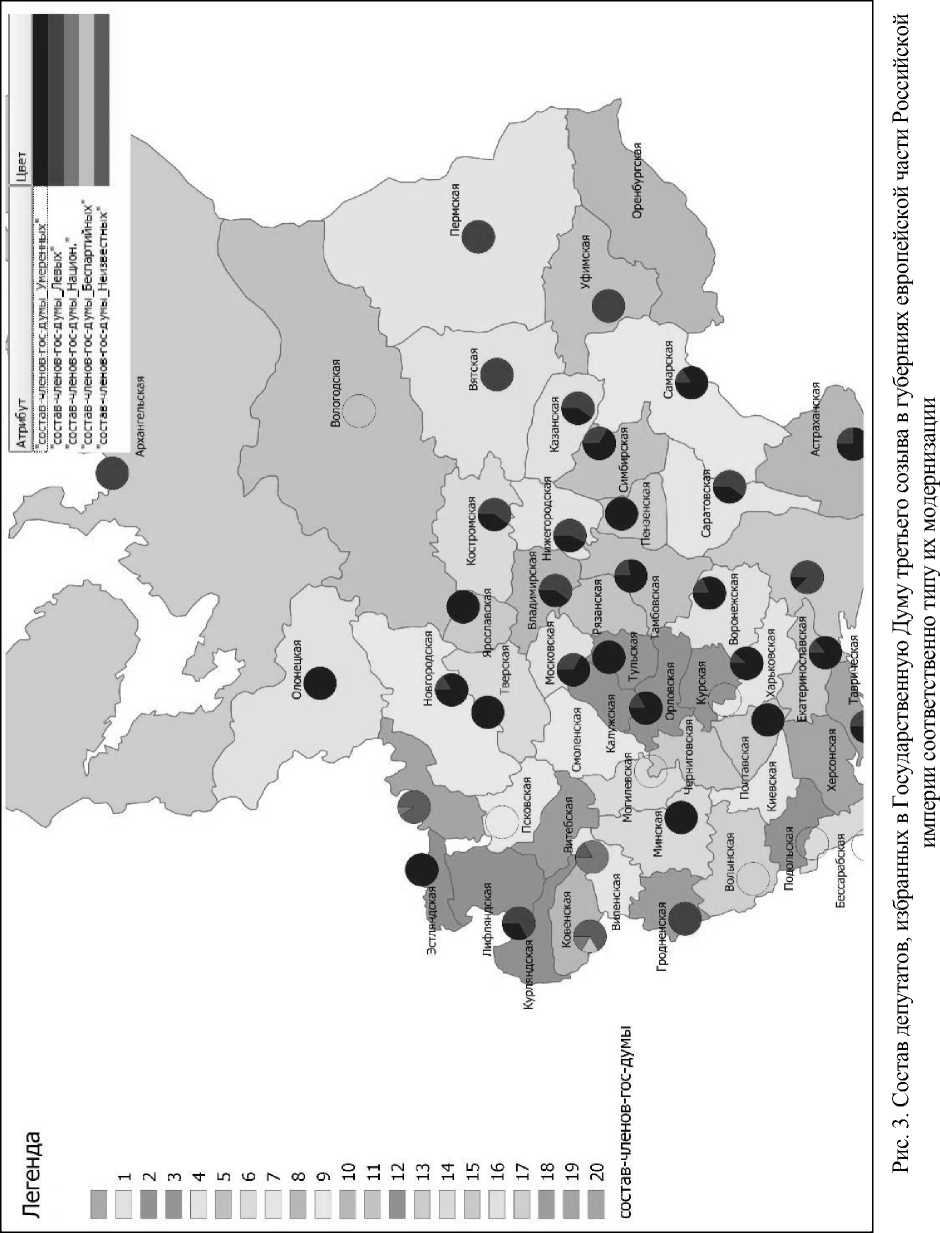

Для проверки гипотезы о зависимости результатов выборов в Государственную Думу от уровня модернизации губернии средствами ГИС была составлена карта «Уровни модернизации губерний европейской части Российской империи в начале XX века» (рис. 1). В частности, использовался метод наложения на карту-основу результатов соответствующего исследования И.К. Кирьянова. Карта отображает распределение всех 50 европейских губерний России по степени модернизации на 20 кластеров, в структуре которых выделяется три основных типа, различавшихся степенью «продвинутости» на переходе от традиционного общества к индустриальному3.

На основе этой карты в ГИС были созданы две картограммы, отображающие в виде круговых диаграмм погубернское распределение результатов выборов выборщиков и депутатов, а также губерний по степени модернизации. Сравнивая диаграммы, характеризующие уровень модернизации губерний, можно сделать выводы о связи между этим показателем и результатами выборов, а также о различиях результатов выборов в губерниях с разным уровнем модернизации.

Согласно принятой в исследовании схеме разделения губерний европейской части Российской империи по уровню модернизации на три типа к первому, с наиболее высоким уровнем развития модернизационных процессов – «центр модернизации», относились столичные (Петербургская, Московская) и прибалтийские губернии (Курляндская, Лифляндская, Эстляндская); к третьему, с наименее выраженными модернизационными процессами – «периферия модернизации» – восемь губерний: Вологодская, Воронежская, Вятская, Казанская, Олонецкая, Симбирская, Тамбовская и Уфимская. Остальные губернии расположились между «центром» и «периферией». С наибольшей полнотой промежуточный тип модернизации был представлен следующими семью губерниями: Виленской, Киевской, Курской, Орловской, Саратовской, Тульской и Харьковской [ Кирьянов , 2001а, с. 43–45].

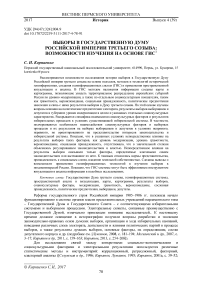

Результаты выбора выборщиков по губерниям соответственно типу модернизации представлены на картограмме «Состав выборщиков на выборах в Государственную Думу Российской империи третьего созыва по губерниям с соответствующим типом модернизации» (рис. 2).

Сравнительный анализ круговых диаграмм, отражающих результаты выбора выборщиков по губерниям «центра модернизации», позволяет сделать вывод о преобладании однотипного состава выборщиков: «правых», «умеренных» и «левых». Обращает на себя внимание отсутствие значимых долей выборщиков, определяемых как «беспартийные» или «неизвестные». В то же время доля представителей партийно-политического спектра в среде выборщиков в губерниях этого типа модернизации различна. Так, согласно картограмме в прибалтийских губерниях половина выборщиков представлена «правыми», более четверти составили «левые» и менее четверти – «умеренные». В Московской губернии доля правых чуть менее половины, примерно столько же «левых» и менее четверти «умеренных».

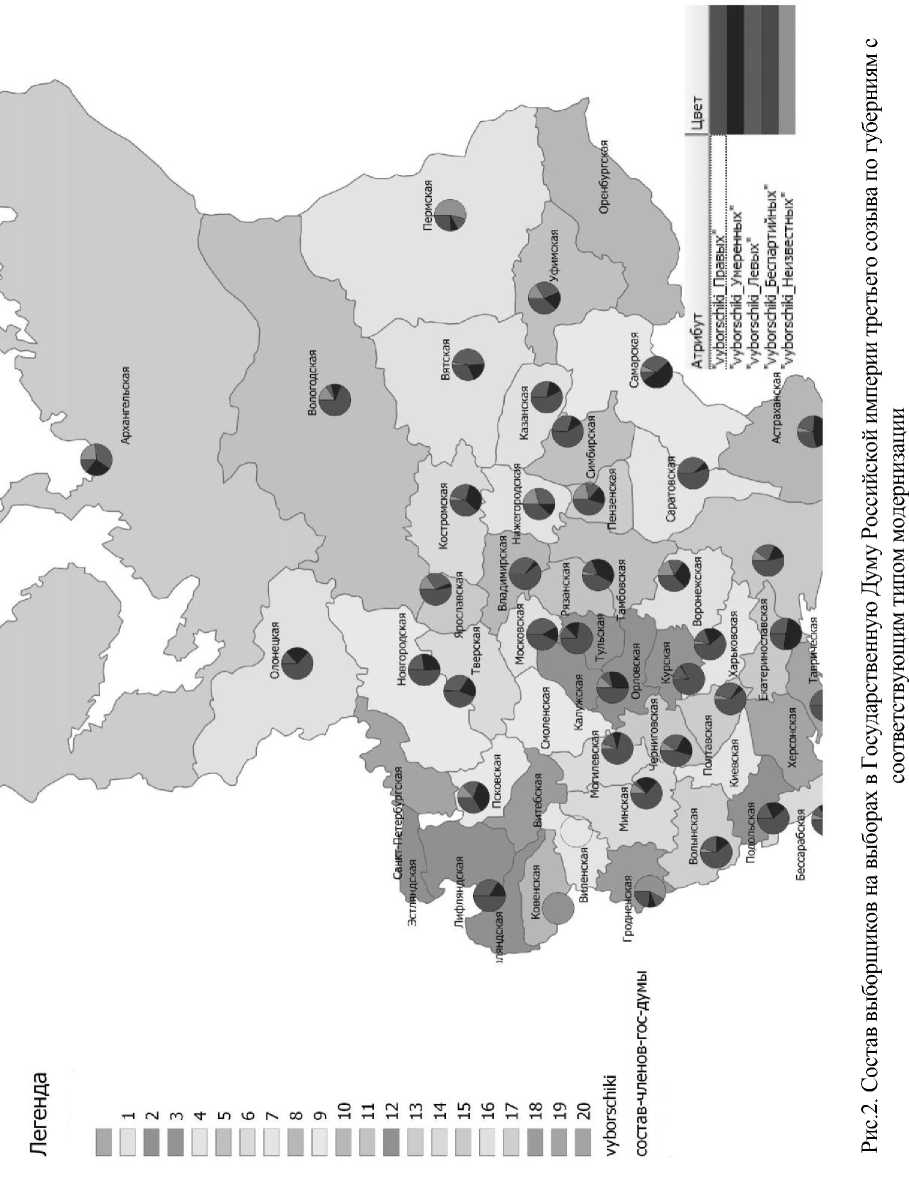

Аналогичный анализ картограммы, на которой отражен состав депутатов, избранных в Государственную Думу третьего созыва, показал следующее.

В отличие от состава выборщиков состав депутатов в губерниях «центра модернизации» по партийно-политической принадлежности депутатов, как это видно на картограммах, характеризовался в основном наличием «умеренных» и «левых», к которым используемые статистические источники относили представителей октябристов, кадетов и социалистов.

Таким образом, как состав, так и структура выборщиков и депутатов различны в рамках губерний этого типа по уровню модернизации. Исходя из представленных данных, можно говорить о наличии связи между типом модернизации и результатами выбора выборщиков и депутатов, но она не определяет в полной мере этих результатов.

Подтверждением тому служит и аналогичный анализ данных по губерниям, относящимся к другим типам модернизации, и сравнительный анализ данных по губерниям с различными типами модернизации.

Как это видно на представленных картограммах, одинаковый состав выборщиков и депутатов и достаточно схожая их структура по политическим характеристикам в ряде случаев соответствует результатам выбора в губерниях не только «центра» и промежуточного типа модернизации, но и «периферии модернизации». Это еще раз свидетельствует о том, что тип модернизации не является определяющим в выборе выборщиков и депутатов, не объясняет его в должной мере.

Как ранее было отмечено, созданная для пространственной визуализации и анализа ГИС по думским выборам позволяет получать карты и картограммы, отражающие распределение по губерниям отдельных социокультурных характеристик, и выявлять связь с ними результатов выборов в них выборщиков и депутатов. В настоящей статье были рассмотрены такие характеристики, как грамотность, сословная принадлежность и вероисповедание населения в губерниях.

Так, методом наложения табличных данных о грамотности населения, полученных в переписи 1897 г., на карту-основу была составлена карта распределения губерний Российской империи по уровню грамотности населения.

На ней губернии Российской империи по грамотности населения подразделяются на десять уровней. Полученная карта показывает локализацию уровней грамотности по губерниям. Наиболее высоким уровнем грамотности характеризовались столичные губернии. Следующим двум уровням соответствовали губернии центральной России, протянувшиеся с севера на юг по московскому меридиану, а также крайние восточно-европейские губернии - Вятская и Пермская. Рядом с ними с распространением на северо-восток и юго-восток располагались губернии с более низким уровнем грамотности. Аналогичная картина, но с более узкой территории губерний характерна для западной части Европейской России. По окраинам на севере и юге, западе и востоке отмечена основная часть губерний с низким уровнем грамотности.

Обращает на себя внимание то, что, например, прибалтийские губернии, отличающиеся высоким уровнем модернизации, по показателю грамотности оказались в числе губерний-аутсайдеров. В то же время Пермская и Вятская губернии вошли в число нестоличных губерний-лидеров по грамотности населения, хотя Вятская губерния относится к «периферии модернизации». Указанные обстоятельства, по нашему мнению, важны для понимания и объяснения роли социокультурных факторов в выборных процессах Российской империи. На основе карт, отражающих распределение по губерниям России важнейших социокультурных факторов, которые могли оказывать существенное влияние на избирательные процессы, ГИС позволяет создавать картограммы, фиксирующие отношения между этими факторами и результатами выборов.

Так, на основе карты распределения губерний по уровню грамотности была получена картограмма, отражающая состав и структуру результатов партийно-политического выбора выборщиков в губерниях. Судя по картограмме, невозможно установить какую-либо закономерность или устойчивую тенденцию, характеризующую взаимосвязь уровня грамотности и результатов партийно-политического выбора выборщиков, что позволяет предположить, что на эти результаты оказывали влияние какие-то иные, более значимые в данном случае, факторы.

Отношения между социокультурными факторами и результатами выборов можно рассматривать, сравнивая две картограммы, одна из которых создана на основе конкретного социокультурного показателя, а другая - на основе результатов избирательного процесса.

На данном этапе исследования подобным образом была предпринята попытка выяснить отношение между социокультурным показателем «вероисповедание населения губернии» и выбором депутатов по этому признаку. Сравнение картограмм «Население губерний Российской империи по вероисповеданию» и «Результаты выборов депутатов в Государственную Думу третьего созыва в губерниях европейской части Российской империи» показывает связь между религиозным составом населения губерний и результатами выбора депутатов в них. Однако, если посмотреть на ареалы неправославного вероисповедания, то становится очевидно, что влияние это проявлялось лишь в границах, допускаемых избирательным законом. Возможность избрать представителя своей национальности и вероисповедания имели только те народы, которые по избирательному закону допускались к выборам в Государственную Думу.

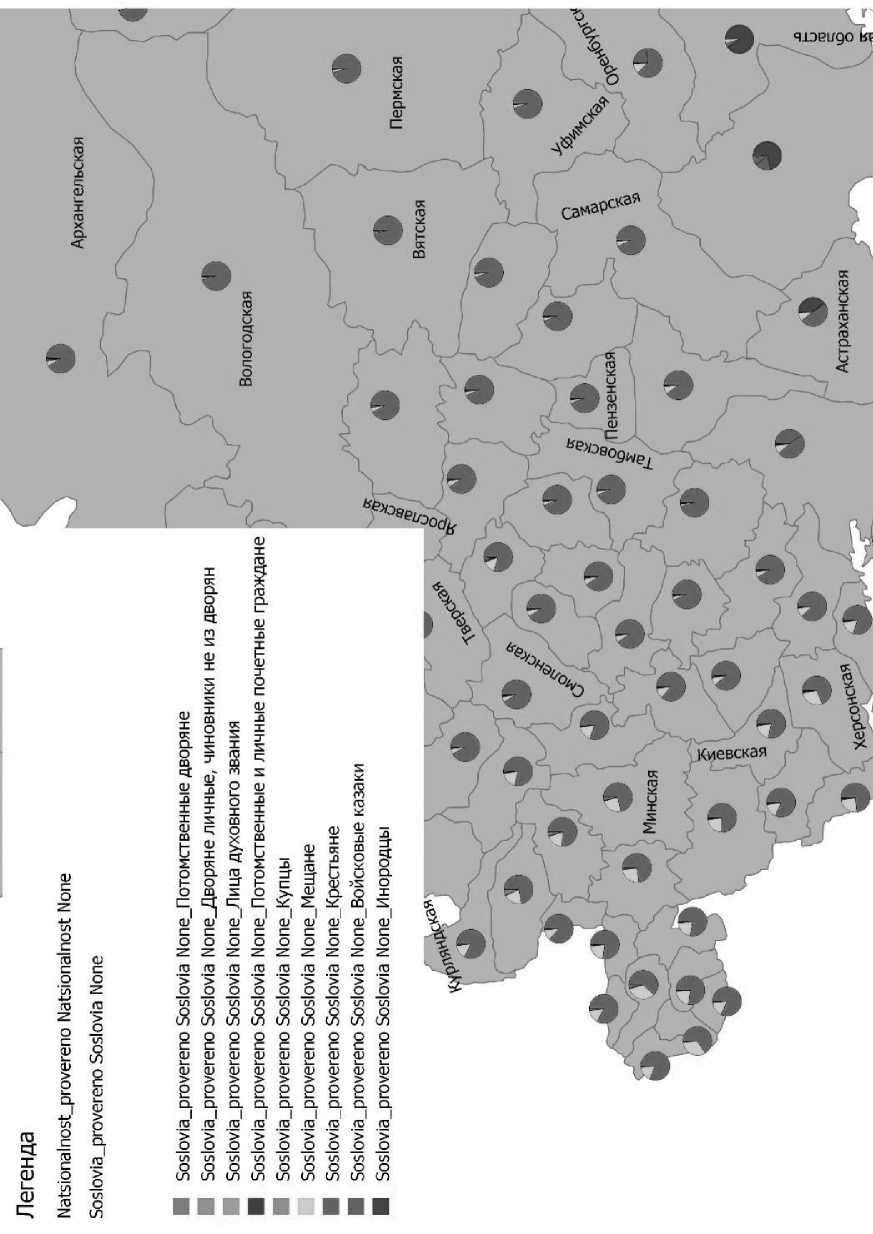

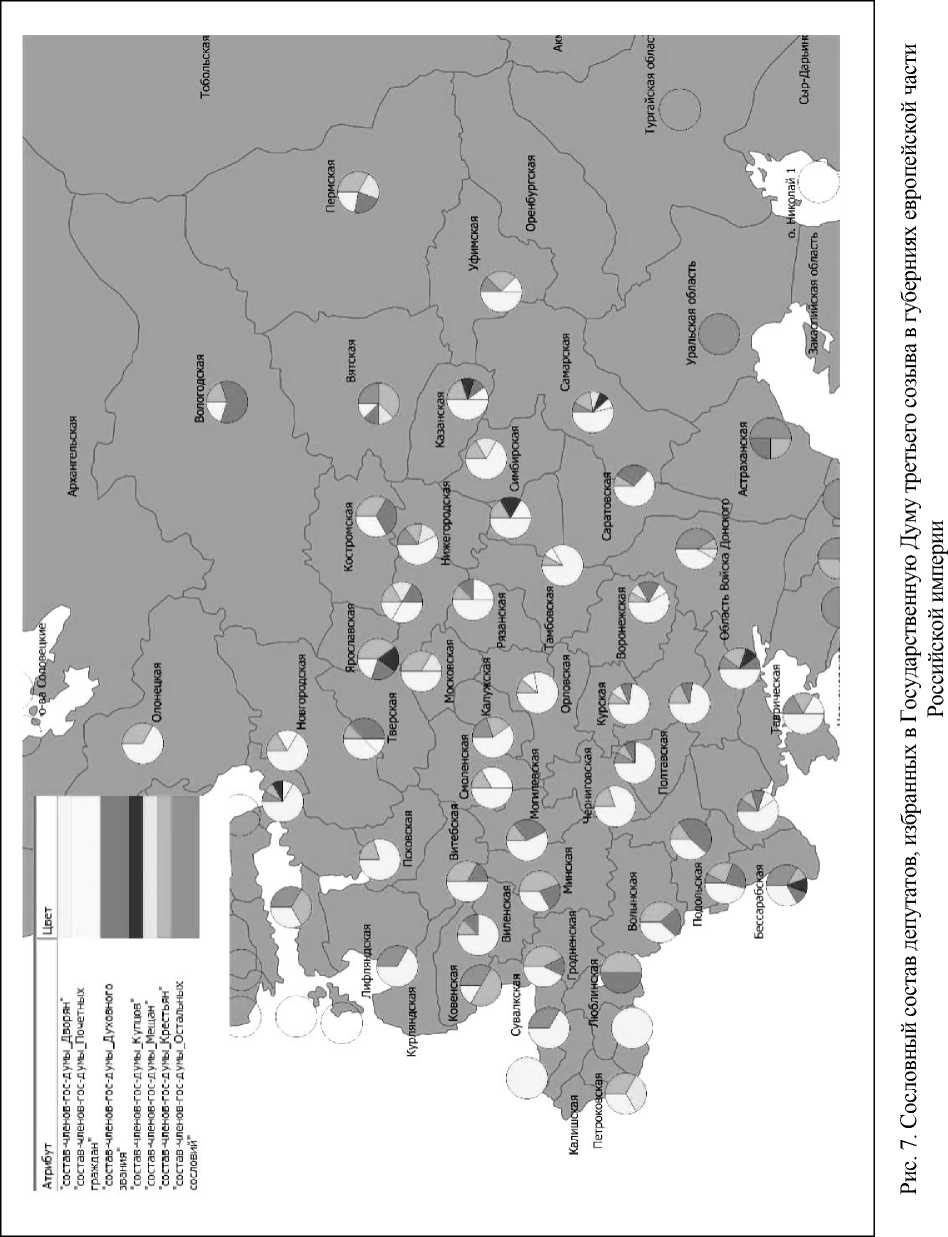

Созданные в ГИС картограммы, характеризующие сословную структуру населения губерний европейской части Российской империи и сословный состав депутатов, избранных от губерний в Государственную Думу третьего созыва, позволяют выявить отношение между результатами выборов депутатов и сословной структурой населения губернии.

Судя по двум картограммам, одна из которых отражает сословную структуру в губерниях, а вторая - распределение по сословию депутатского корпуса Государственной Думы третьего созыва, «картинка» сословного состава депутатов по сути, противоположна социальной структуре в губерниях. На первой картограмме видно преобладание в губерниях крестьянского сословия, на второй же, иллюстрирующей результаты выборов депутатов, показано, что в подавляющем большинстве губерний состав депутатов зависел не от доли соответствующего сословия в электорате. Большинство избранных депутатов принадлежало к привилегированным сословиям, в первую очередь, к дворянам-землевладельцам. Таким образом, связь результатов выборов с принадлежностью к сословиям налицо, но объясняется она регулированием сословного представительства с помощью избирательного закона.

Рис. 4. Население губерний Российской империи по вероисповеданию

i

5 8™

D OQ □ CC ID IB CD S S 5 ! S ! f тШ! о и s n

55555 £11 £ £

Рис.5. Результаты выборов депутатов в Государственную Думу третьего созыва в губерниях европейской части Российской империи

Рис.6. Сословная структура населения Российской империи по губерниям

В проведенном исследовании решены далеко не все задачи изучения избирательных процессов в ходе выборов в Государственную Думу Российской империи третьего созыва, как не рассмотрены и проблемы влияния социокультурных факторов на результаты указанных выборов и выборов в Государственную Думу Российской империи вообще. Но в исследовании, как представляется, показаны широкие возможности использования методов и технологий исторической геоинформатики в изучении избирательных процессов и результатов выборов в

Государственную Думу позднеимперской России. Создаваемые для подобного исследования ГИС выступают эффективным инструментом визуализации и анализа информации. Пространственные же картографические методы визуализации и анализа позволяют прежде всего увидеть тенденции, сформулировать исследовательские гипотезы. Проверка этих гипотез, объяснение и обоснование тенденций требуют комплексного подхода, применения других, математических, статистических, методов, компьютерного моделирования и пр.

Изученные в ходе настоящего исследования отношения социально-экономических, социокультурных факторов и результатов избирательных процессов позволяют сделать выводы содержательного характера в этой области и выдвинуть гипотезы.

На наш взгляд, ни один из тех факторов, которые проанализированы в настоящей статье, не оказывал непосредственного воздействия на избирательные процессы, на результаты выборов как выборщиков, так и депутатов Государственной Думы. Представляется, что в этом состоит одна из особенностей избирательных процессов в условиях непрямого, неравного, но ориентированного на представительство интересов законодательства и избирательных системы и механизма выборов. В указанных условиях прямые связи социокультурных факторов, влиявших на результаты избирательных процессов, разрывались, корректировались законодательством и властью и, таким образом, приобретали опосредованный характер. Непосредственное отражение в результатах выборов имели только связи их с факторами, которые либо прямо определялись законодательством в качестве основных, либо вытекали из законодательства. Наиболее четко это проявилось во влиянии на результаты выборов таких факторов, как принадлежность к привилегированным сословиям, прежде всего к дворянству, владение земельной собственностью. В то же время суждения о связи избирательного закона и механизма с объективными социально-экономическими и социокультурными факторами еще носят гипотетический характер, требуют всестороннего изучения.

Список литературы Выборы в Государственную Думу Российской империи третьего созыва: возможности изучения на основе ГИС

- Владимиров В.Н. Историческая геоинформатика: геоинформационные системы в исторических исследованиях. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2005. 192 с.

- Кирьянов И.К., Лукьянов М.Н. Парламент самодержавной России: Государственная Дума и ее депутаты, 1906 -1917. Пермь: Изд-во Пермского университета, 1995. 168 с.

- Кирьянов И.К. Зарубежная историография парламентской истории позднеимперской России//Таврические чтения 2012. Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность: Междунар. науч. конф. СПб.: ООО «ЭлекСис», 2013. Т., ч. I, С. 254-268.

- Кирьянов И.К. Социокультурные факторы политического выбора в России начала ХХ в.//Круг идей: Историческая информатика в информационном обществе. М., 2001. С. 39-52.

- Кирьянов И.К. Типы модернизационных процессов и политическое поведение российских избирателей в начале ХХ в. // Вестник Пермского университета. История. 2001. Вып. 1. С. 19-27.

- Кирьянов И.К., Корниенко С.И., Гагарина Д.А., Рябухин И.В. Ресурсы по парламентской истории позднеимперской России в пространстве Рунета//Власть. 2011. № 12. С. 159-163.

- И.Д. Ковальченко/отв. ред. С.П. Карпов. М.: Изд-во МГУ; СПб.: Алетейя, 2006. С. 483-486.

- Лукоянов И.В. Современная российская историография Государственной Думы (наблюдения//Таврические чтения 2007: Актуальные проблемы истории парламентаризма в России в начале ХХ в. СПб., 11 декабря 2007 г.: Сб. науч. статей/под ред. А.Б. Николаева. СПб.: ИПК «Вести», 2008. С. 181-194.

- Информационный бюллетень Ассоциации «История и Компьютер». Спец. вып.: «Материалы международной научной конференции "Геоинформационные системы и технологии в исторических исследованиях"». Барнаул, 2015. №43, сент.

- Могилевский К.И., Циунчук Р.А., Шелохаев В.В. Государственная Дума России как историографическая проблема//Вопросы истории. 2007. № 11. С. 3-17.

- Селунская Н. Б., Тоштендаль Р. Зарождение демократической культуры: Россия в начале XX в. М.: РОССПЭН, 2005. 336 с.

- Селунская Н.Б., Бородкин Л.И., Григорьева Ю.Г., Петров А.Н. Становление российского парламентаризма начала XX в./под ред. Н.Б. Селунской. М., 1996. 283 с.

- Титков А. С. Социально-политическая структура пространства Европейской России начала XX в. (по материалам выборов в Государственную Думу 1906-1912 гг.): Дис. … канд. геогр. наук. М., 2008. 301 c.