Выделение и анализ биодеградационного потенциала нового природного штамма-деструктора хлорфеноксикислот рода rhodococcus

Автор: Жарикова Наталья Владимировна, Журенко Евгения Юрьевна, Коробов Владислав Викторович, Ясаков Тимур Рамилевич, Анисимова Лилия Георгиевна, Маркушева Татьяна Вячеславовна, Абрамов Сергей Николаевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Проблемы прикладной экологии

Статья в выпуске: 5-2 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Из образца смешанных популяций почвенных микроорганизмов, подвергавшихся длительному воздействию техногенного характера, выделен новый штамм-деструктор хлорфеноксикислот Rhodococcus rubropertinctus 5D. Штамм способен использовать молекулы 4-хлорфеноксиуксусной и 2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кислоты в качестве единственного источника углерода и энергии.

Бактерии-деструкторы, хлорфеноксиуксусные кислоты

Короткий адрес: https://sciup.org/148200377

IDR: 148200377 | УДК: 579.222:547.36

Текст научной статьи Выделение и анализ биодеградационного потенциала нового природного штамма-деструктора хлорфеноксикислот рода rhodococcus

Известно, что к числу устойчивых к разложению субстратов относятся ароматические галогениды и, в частности, хлорфеноксиуксусные кислоты [2, 3]. Существенные количества загрязнителей этого ряда были накоплены в зоне производства пестицидов на территории Уфимского промузла.

В ряде работ было показано, что в техногенных экосистемах загрязнители промышленного ряда могут подвергаться микробной атаке. Микробные культуры, способные вовлекать в обмен веществ молекулы поллютантов, в настоящее время привлекают значительное внимание [1].

Интерес к деструкторам инициируется преимущественно тем, что они могут быть применены в качестве действующих элементов технологий ремедиации окружающей среды нового поколения.

Целью настоящей работы являлось выделение и идентификация нового природного штамма-деструктора хлорфеноксикислот.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В качестве объекта исследований был использован изолят 5D, выделенный из пробы почвенной биоты зоны производства гербицидов г. Уфы. Классификацию штамма проводили, руководствуясь принципами Определителя бактерий Берджи [5]. Визуализацию клеток штамма осуществляли с помощью атомносиловой микроскопии на сканирующем зондовом микроскопе Solver PRO-M фирмы NT-MDT (Россия). Содержание хлорфеноксикислот в культуральной жидкости проводили согласно методическим рекомендациям определения микроколичеств пестицидов [4].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

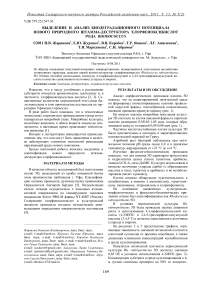

Анализ морфологических признаков изолята 5D показал, что на агаризированной питательной среде он формировал пигментированные колонии правильной округлой формы, пастообразной консистенции, имевшие оранжево-красную окраску (рис. 1).

На момент анализа микробная популяция культуры 5D состояла из клеток овальной формы и коротких палочек размерами 0,5/0,65-1,05 мкм, которые образовывали капсулу толщиной 0,05-0,08 мкм (рис. 1).

Частично кислотоустойчивые клетки культуры 5D были чувствительны к лизоциму и характеризовались положительной окраской по Граму.

Аэробный рост бактерий наблюдался при оптимальном значение pH среды около 6,8 и в диапазоне температур, варьирующим от +22 ° С до +41 ° С.

Изучение физиолого-биохимических признаков показало, что для штамма 5D характерно присутствие в гидролизатах целых клеток галактозы, арабиозы, липида LCN-A, мезо-ДАМК. Культура использовала в качестве источника углерода сорбит (с образованием кислоты и газа), галактозу и арабинозу и не метаболизировала инозит и рамнозу.

Клетки штамма обнаружили чувствительность к антибиотикам, а именно: к ампициллину, стрептомицину, канамицину, тетрациклину и хлорамфениколу.

На основании выявленных культуральноморфологических и физиолого-биохимических признаков штамм был идентифицирован как Rhodococcus rubropertinctus 5D.

В условиях периодической культуры Rh. rubropertinctus 5D была проведена оценка динамики роста и использования 4-хлорфеноксиуксусной кислоты (4-ХФУК) и 2,4,5-трихлорфено-ксиуксусной кислоты (2,4,5-Т) в качестве единственного источника углерода и энергии.

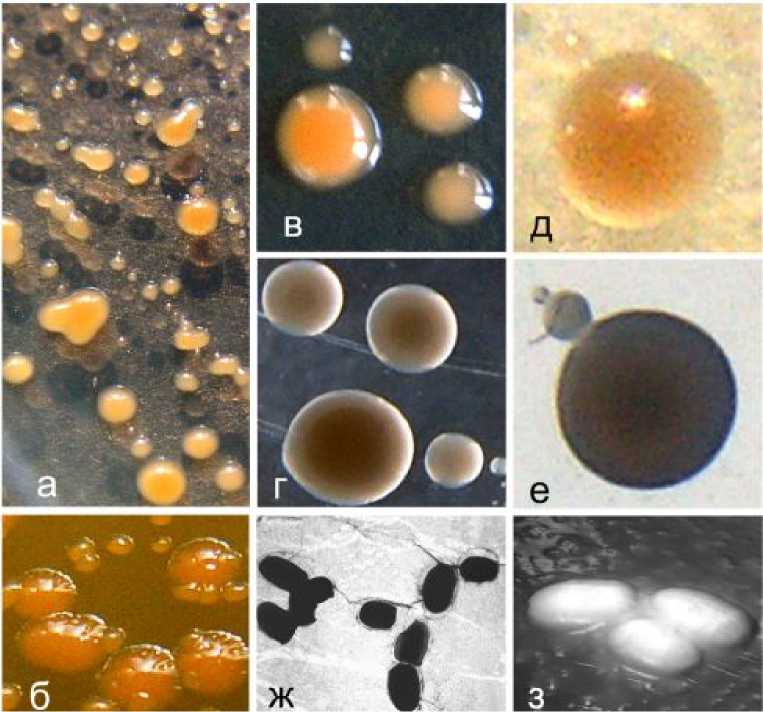

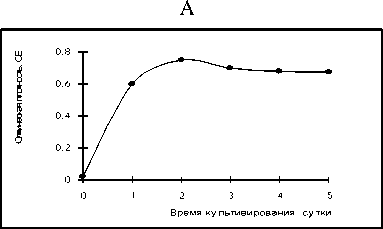

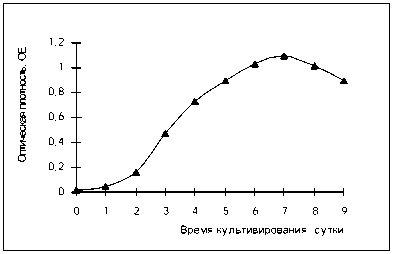

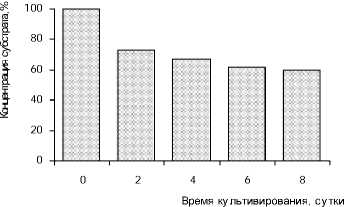

На рисунках 2 и 3 представлены графики, отражающие зависимость значений оптической плотности клеточной суспензии от времени инкубации, а также динамика изменения концентраций ксенобиотиков в среде культивирования.

Показатель оптической плотности периодической культуры Rh. rubropertinctus 5D достигал значения 0,65 ОЕ в условиях использования 4-ХФУК (рис. 2). Концентрация субстрата в среде культивирования к 6м суткам снизилась примерно на 50% от контроля..

Рис. 1. Колонии бактериального штамма Rh. rubropertinctus 5D на поверхности агаризированной среды МПА и изображения клеток.

Прим.: а – общий вид колоний; б, в – группа колоний в отраженном свете на черном фоне, вид сверху и снизу. г – отдельная колония в проходящем свете, вид сверху; д – группа колоний в проходящем свете; ж – электронно-микроскопическая фотография микробных клеток при разрешении 18000Х; з – ACM – изображения клеток.

Максимальное значение оптической плотности периодической культуры Rh. rubropertinctus 5D на среде с 2,4,5-Т наблюдалось на 7-е сутки инкубации. Существенное снижение количества субстрата в среде культивирования (около 40% ) обнаружено к 8-м суткам опыта (рис. 3).

Сравнительный анализ процессов деградации хлорфеноксикислот в модельных системах выявил то, что штамм Rh. rubropertinctus 5D обладает примерно равной активностью в отношении 4-ХФУК и 2,4,5-Т.

Таким образом, из смешанных популяций почвенных микроорганизмов, подвергавшихся длительному воздействию факторов производства хлорфенокси-

гербицидов, был выделен штамм-деструктор 4-ХФУК и 2,4,5-Т Rh. rubropertinctus 5D.

Ранее Плотниковой и др. [6] была установлена активность штаммов Rhodococcus sp. В13, Rhodococcus sp. В14, Rhodococcus sp. В1-4 и Rhodococcus sp. В2-1 по отношению к бензолу, толуолу, фенолу, бифенилу, нафталину, бензоату, гентизату, салицилату, орто фталату, пара -оксибензойной, протокатеховой и 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислотам.

Принимая во внимание приведенное выше, становиться понятным, что на примере вновь выделенного штамма Rh. rubropertinctus 5D было впервые обнаружено, что бактерии рода Rhodococcus способны ассимилировать 4-ХФУК и 2,4,5-Т.

В

Рис. 2. Зависимость значений оптической плотности клеточной суспензии OD590 от времени инкубации штамма Rh. rubrop-ertinctus 5D в условиях использования 4-ХФУК в качестве источника углерода и энергии (А). Динамика содержания 4-ХФУК в среде культивирования (В).

В

А

Рис. 3. Зависимость значения оптической плотности клеточных суспензий OD590 от времени инкубации штамма Rh. rubrop-ertinctus 5D в условиях использования 2,4,5-Т в качестве источника углерода и энергии (А). Динамика содержания 2,4,5-Т в среде культивирования (В).

Обобщая полученные данные и их обсуждение, можно заключить, что в результате настоящего исследования был выделен новый штамм Rh. rubrop-ertinctus 5D - деструктор 4-хлорфеноксиуксусной и 2,4,5-трихлорфеноксиуксусной кислот.

Работа выполнена при поддержке гранта Президиума РАН «Биоразнообразие и динамика генофондов».

Список литературы Выделение и анализ биодеградационного потенциала нового природного штамма-деструктора хлорфеноксикислот рода rhodococcus

- Dejonghe W., Goris J., Fantroussi S. et al. Effect of Dissemination of 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid (2,4-D) Degradation Plasmids on 2,4-D Degradation and on Bacterial Community Structure in Two Different Soil Horizons//Appl. Environ. Microbiol. 2011. V. 66. № 8. P. 3297-3304.

- van der Meer J. R. Evolution of novel metabolic pathways for the degradation of chloroaromatic compounds//Antonie van Leeuwenhoek. 1997. V. 71. № 1-2. P. 159-178.

- Don R. H., Weightman A. J., Knackmuss H.-J., Timmis K. N. Transposon Mutagenesis and Cloning Analysis of the Pathways for Degradation of 2,4-Dichlorophenoxyacetic Acid and 3-Chlorobenzoate in Alcaligenes eutrophus JMP134(pJP4)//J. Bacteriol. 1985. V. 161. № 1. P. 85-90.

- Методы определения микроколичеств пестицидов//под ред. М.А. Клисенко. М.: Медицина, 1984. 256с.

- Определитель бактерий Берджи. В 2-х т. М.: Мир, 1997. 799 с.

- Плотникова Е.Г., Рыбкина Д.О., Ананьина Л.Н. и др. Характеристика микроорганизмов, выделенных из техногенных почв Прикамья//Экология. 2006. № 4. С. 261-268.