Выделение источников устойчивости лука репчатого (Allium cepa L.) к возбудителям фузариозной и бактериальной гнили

Автор: Ветрова С.А., Марчева М.М., Середин Т.М., Солдатенко А.В., Енгалычева И.А., Кривенков Л.В., Логунова В.В., Дацюк К.И., Каракай М.В.

Журнал: Овощи России @vegetables

Рубрика: Селекция, семеноводство и биотехнология растений

Статья в выпуске: 5 (85), 2025 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. В селекции лука репчатого приоритетным направлением является создание межлинейных гибридов на основе цитоплазматической мужской стерильности, для получения которых необходимо создать фонд инбредных линий, характеризующихся высокой комбинационной способностью по комплексу хозяйственно ценных признаков, устойчивостью к биотическим и абиотическим факторам. Наиболее вредоносными болезнями лука репчатого являются фузариоз и бактериоз с потерей урожая от 40 % и более. Цель исследований – провести оценку родительских линий и гибридных комбинаций на их основе по устойчивости к аборигенным штаммам возбудителей фузариозной и бактериальной гнили. Материалы и методы. Исследования проводили в 2022–2024 годах в ФГБНУ ФНЦО в Одинцовском районе Московской области. Проанализировано 12 селекционных линий и девять гибридных комбинаций лука репчатого. Лук репчатый выращивали через рассаду в селекционном и гибридном питомниках согласно общепринятым методикам. Оценку устойчивости исследуемых образцов к фузариозу и бактериозу проводили с применением фитопатологических методов селекции. Результаты. Установлено, что в условиях вегетации Московской области основу патокомплекса смешанной гнили лука составляли Fusarium spp. и Pseudomonas spp., в условиях хранения – Fusarium spp., Penicill spp., Botrytis spp., Aspergillus spp., Pseudomonas spp. Иммунологическая оценка родительских линий по устойчивости к фузариозной и бактериальной гнили позволила выделить две материнские стерильные линии «А» и пять отцовских фертильных линий «C» с невысоким индексом поражения в условиях естественного инфекционного фона (I=0,5-1,5). Включение данных линий в селекционный процесс позволило получить две гибридные комбинации (10/22 и 20/22) с групповой устойчивостью к аборигенным штаммам фузариоза (F. acuminatum и F. annulatum) с Vп=0-472 мм3; две (7/22 и 10/22) – с групповой устойчивостью к возбудителям бактериальной гнили с Vп=0-514 мм3. Источниками устойчивости к высокоагрессивным штаммам P. marginalis являются гибридные комбинации 3/22 и 4/22 (Vп=40-472 мм3), P. fluorescens –7/22 и 22/22 (Vп=0-371 мм3). В комбинациях 11/22, 19/22 и 10/22 отмечено сверхдоминирование относительно лучшего родителя по сохранности луковиц во время хранения (эффект гетерозиса 8,3-30,5%). Перспективные устойчивые линии и гибридные комбинации включены в селекционную программу по созданию отечественных конкурентоспособных гетерозисных гибридов лука репчатого.

Лук репчатый (Allium cepa L.), родительские линии, гибрид, устойчивость, бактериоз, фузариоз

Короткий адрес: https://sciup.org/140312672

IDR: 140312672 | УДК: 635.25:631.524.86 | DOI: 10.18619/2072-9146-2025-5-32-39

Текст научной статьи Выделение источников устойчивости лука репчатого (Allium cepa L.) к возбудителям фузариозной и бактериальной гнили

УДК::635.25:631.524.86

Лук репчатый (Allium cepa L.) занимает одно из ведущих мест среди овощных культур по распространению и хозяйственному значению в Российской Федерации и в зарубежных странах. Лук репчатый является незамени- мым компонентом в рациональном питании человека и употребляется как в свежем, так и в переработанном виде. Питательная ценность лука определяется наличием в его составе незаменимых аминокислот, сахаров, белков, солей кальция, калия, фосфора, железа, цинка, натрия, витаминов А, В1, В2, PP, большого количества аскорбиновой кислоты. Благодаря ряду нутриентов, входящих в его состав, лук обладает бактерицидным действием, подавляющим размножение возбудителей болезней человека [1-4].

В связи с интенсификацией отрасли овощеводства потребительский спрос на новые высокопродуктивные сорта и гибриды лука репчатого, как в личных подсобных хозяйствах, так и в промышленном секторе, постоянно растет. С начала 2000-х годов в селекции лука репчатого приоритетным направлением является создание высокоурожайных, устойчивых к абиотическим и биотическим стрессорам межлинейных гибридов на основе цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС), что служит резервом повышения продуктивности, а также обеспечивает защиту авторских прав оригинатора [5]. Однако в государственном реестре селекционных достижений гибриды лука репчатого отечественной селекции занимают незначительную долю (19 %) от числа зарегистрированных (всего 208 гибридов), уступая иностранным гибридам по занимаемым площадям [6]. Производители овощной продукции отдают предпочтение иностранным гибридам, которые зачастую являются восприимчивыми к аборигенным расам фитопатогенов и для реализации своего продуктивного потенциала требуют включения в технологический процесс многочисленных обработок пестицидами. При употреблении в пищу таких овощей, в организм человека вместе с полезными веществами поступают нитраты и пестициды, которые негативно влияют на продолжительность жизни, провоцируют болезни эндокринной системы, легких, сердца, снижают иммунитет. Получение высоких стабильных урожаев лука репчатого с минимальной пестицидной нагрузкой для круглогодичного потребления в пищу, возможно при условии возделывания конкурентноспособных гетерозисных гибридов, устойчивых к болезням вегетации и хранения, при минимальном экономически оправданном применении пестицидов [7]. Для получения таких гибридов необходимо создать фонд инбредных линий – родительских компонентов, полученных на основе перспективных сортовых и гибридных популяций, характеризующихся высокой комбинационной способностью по комплексу хозяйственно ценных признаков, в том числе устойчивостью к экономически значимым болезням вегетации и хранения.

Наиболее вредоносной и экономически значимой болезнью на луке репчатом как в условиях РФ, так и во многих странах мира, где сосредоточено производство лука, является фузариоз [4,7,8]. Различные виды патогенных грибов из рода Fusarium spp. способны поражать растения лука на разных стадиях онтогенеза, вызывая фузариозное увядание во время вегетации и фузариозную гниль при хранении [9,10]. При сильном развитии болезни во время вегетации отмечается хлороз, угнетение и отмирание листьев, ткань сочных чешуй луковиц становится мягкой, водянистой. При развитии болезни в период хранения пораженная луковица полностью сгнивает или мумифицируется [11,12]. Сообщается, что потери урожая от фузариозного увядания во время вегетации составляют от 3% до 35% в зависимости от условий окружающей среды, сорта и количества инокулята. Наибольший ущерб от фузариоза наблюдается при хранении товарных луковиц и севка – до 40 и более % [13]. Наиболее распространенными и вредоносными возбудителями фузариозной гнили зарубежом являются F. oxysporum var. cepae, F. proliferatum, F. culmorum, F. solani, F. redolens и др. [14, 15]. Коллективом ученых ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» (ФГБНУ ФНЦО) было установлено, что в патокомплекс фузариозной гнили луковиц во время хранения в условиях Московской области входят четыре вида Fusarium: F. annulatum, F. oxysporum, F. acuminatum и F. solani. Впервые была продемонстрирована высокая агрессивность штаммов F. annulatum и F. aсuminatum в отношении лука и способность вызывать фузариозную гниль на данной культуре [7].

Еще одной, не менее вредоносной болезнью лука репчатого, наносящей колоссальный ущерб при выращивании культуры и сохранении полученного урожая, является бактериоз [16]. Во время вегетации растений бактериальная гниль проявляется в виде хлороза листьев и цветоносов с размягчением и мацерацией ткани в области шейки с дальнейшим распространением на ткани луковицы [11, 12]. Во время хранения развитие болезни происходит от центра или периферии луковицы, в виде мокрой гнили с резким запахом на отдельных чешуях до загнивания всей луковицы, иногда без проявления внешних симптомов. На сегодняшний день известно, что 12 бактериальных патогенов, могут вызывать гниль луковиц на разных этапах онтогенеза. К числу наиболее вредоносных бактериальных патогенов относятся Burkholderia cepacia, Pseudomonas marginalis, Pseudomonas fluorescens, Enterobacter cloacae, Xanthomonas axonopodis pv. Allii, Pectobacterium carotovorum, Dickeya chrysanthemi, Pantoea ananatis и некоторые штаммы Pantoea [17]. В публикациях зарубежных исследователей сообщается, что очень часто во время хранения мягкая гниль луковиц бывает вызвана совокупным действием трех бактерий Ps. marginalis, Ps. fluorescens и Pantoea agglomerans , причем Ps. marginalis вызывает мягкую гниль на отдельных частях лука как при температуре 4°С, так и при температуре 25°С и является послеуборочным патогеном, который не вызывает развитие бактериоза в полевых условиях на вегетирующих растениях, но представляет угрозу для свежих овощей, хранящихся при низкой температуре [18, 19].

Цель исследований – провести оценку родительских линий и гибридных комбинаций на их основе по устойчивости к аборигенным штаммам возбудителей фузариозной и бактериальной гнили.

Материалы и методы исследований

Объект исследований – лук репчатый. Материал исследований – вегетирующие растения и луковицы 12 селекционных линий (3 стерильных линии «А», 9 фертильных линий «С») и 9 гибридных комбинаций. Всего за годы исследований проанализировано около 150 вегетирующих растений и 500 луковиц после хранения.

Исследования проводили в 2022–2024 годах на базе лабораторий селекции и семеноводства луковых культур и молекулярно-иммунологических исследований ФГБНУ ФНЦО в Одинцовском районе Московской области. Лук репчатый выращивали через рассаду в селекционном и гибрид- ном питомниках в 2022 и 2023 годах на опытном поле основного севооборота согласно общепринятым методикам и технологическим картам, разработанным в ФГБНУ ФНЦО [12,20].

Почва опытного участка дерново-подзолистая тяжелосуглинистая с мощностью пахотного горизонта 20–23 см. Характеризуется следующими агрохимическими показателями: рНKCl – 5,6–6,1, содержание гумуса – 1,8–2,0%, подвижный фосфор (P 2 O 2 ) – 420–480 мг/кг, обменный калий (К 2 О) – 165 мг/кг, сумма обменных оснований (S) – 18,9 мг-экв./100 г.

Посев семян на рассаду проводили в третьей декаде марта в кассеты 8×8, посадку рассады – в открытый грунт во второй декаде мая. Рассаду высаживали на грядах по трехстрочной схеме 40+40+60 (рис. 1). При данной схеме на 1 м2 размещается 42 растения. Площадь делянки под образцами варьировала в зависимости от наличия посадочного материала и составляла от 1 до 3 м2 в двукратной повторности. Уборку лука проводили во второй декаде августа с учетом урожайности, массы товарной луковицы, поражения болезнями. Луковицы хранили с третьей декады августа по третью декаду апреля в пластиковых ящиках при температуре 2...6°С и относительной влажности воздуха 70%.

Мониторинг развития фузариоза и бактериоза проводили во время вегетации растений путем маршрутного обследования посадок лука и после хранения методом визуального осмотра луковиц изучаемых образцов. Поражение (I) вегетирующих растений и луковиц оценивали в соответствии с модифицированной семибалльной шкалой: 0 – отсутствие симптомов; 0,5 – поражено до 5% поверхности; 1 – поражено до 6-20%; 2 – поражено 21-50%; 3 – поражено 51-70%; 4 – поражено более 70% всей поверхности; 5 – луковица мумифицирована, листья полностью высохшие. В пределах каждого селекционного образца рассчитывали распространенность (Р, %) болезни по следующей формуле:

число пораженных растений ( n ) общее число учетных растений ( N )

х 100

При дифференциации селекционного материала по группам устойчивости использовали следующую градацию в зависимости от распространенности болезни в образце: У – устойчивые (Р=0%), ОУ – относительно устойчивые (Р=1–20%), СВ – средневосприимчивые (Р=21–50%) и В – восприимчивые (Р=51–100%).

Иммунологическую оценку устойчивости образцов к фузариозу и бактериозу проводили в 2023 и 2024 годах в пятикратной повторности, для чего использовали высокоагрессивные типированные изоляты грибов ( Fusarium acuminatum и Fusarium annulatum ) и бактерий ( Pseudomonas marginalis и Pseudomonas fluorescens ) из коллекции лаборатории молекулярно-иммунологических исследований ФГБНУ ФНЦО. Для заражения использовали две наружные сочные чешуи, которые, не разделяя между собой, разрезали на одинаковые кусочки или целые луковицы. С внутренней стороны кусочка удаляли тонкую прозрачную чешую, создавая при этом раневую поверхность. Разделенные кусочки помещали в пластиковые контейнеры, затем (при заражении изолятами грибов) на внутреннюю поверхность кусочков раскладывали мицелиальные блоки десятисуточной культуры возбудителя на среде Чапека (в контроле – стерильный агаровый блок), увлажняли стерильной водой. Заражение штаммами бактерий осуществляли путем нанесения 10 мкл двухсуточной культуры бактериальной суспензии плотностью 1-2×106 клеток/мл. Учет зоны поражения делали на шестые и 12 сутки после заражения, с измерением диаметра, глубины и расчетом объема зоны поражения (Vп, см3), который является наиболее информативным критерием оценки агрессивности патогенов и уровня устойчивости генотипов. По среднему значению объема зоны поражения гибридные комбинации дифференцировали на устойчивые (Vп<50 мм3); относительно-устойчивые (Vп=50-1000 мм3); средневосприимчивые (Vп=1001-3000 мм3) и восприимчивые (Vп≥3000 мм3).

Математическую обработку результатов исследований проводили по Б.А. Доспехову (1985) [20] с использованием пакета прикладных программ Microsoft Exsel.

Рис. 1. Селекционный и гибридный питомники лука репчатого, 2022 год Fig. 1. Selection and hybrid nurseries of onions, 2022

Результаты исследований

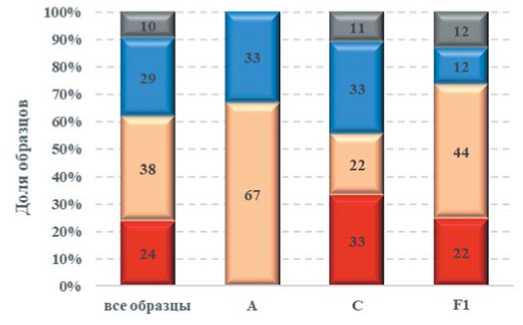

Фитопатологический мониторинг распространенности болезней во время вегетации растений лука репчатого. В результате проведенного мониторинга распространенности болезней на вегетирующих растениях лука репчатого в годы исследований показано, что из 21 проанализированного образца – пять (24%) вошли в группу устойчивых, в которых отсутствовали растения с симптомами развития болезней (рис. 2). Устойчивые популяции были выделены среди отцовских линий «С» (№№ 64, 213 и 1006) и гибридных комбинаций (№№ 2/22, 3/22), что составило 33 % и 22% соответственно внутри отдельных выборок исследованных образцов.

Наиболее многочисленной была группа относительно устойчивых образцов (38 % от числа проанализированных), в которых распространенность болезней в среднем составляла 9-15%, с большой вариабельностью индекса поражения – I=0,5-2,5 балла. Относительной устойчивостью к болезням вегетации характеризовались: две линии «А» –№№ 1008 и 1009 (67% от числа проанализированных в выборке); две линии «С» – №№ 67, 220 (22% от числа проанализированных); четыре гибридные комбинации – №№ 10/22, 19/22, 20/22, 22/22 (44% от числа проанализированных). Средневосприимчивые образцы к болезням вегетации

Рис. 2. Распределение всей совокупности проанализированных образцов и в пределах отдельных выборок родительских линий и гибридных комбинаций лука репчатого по группам устойчивости к болезням во время вегетации растений (среднее за 2022-2023 годы)

Fig. 2. Distribution of the entire set of analyzed samples and within individual samples of parental lines and hybrid combinations of onions by disease resistance groups during plant vegetation (average for 2022-2023)

составляли 29% от общей совокупности проанализированных и были выделены во всех выборках линий и гибридных комбинаций. Распространенность развития болезней в этой группе в среднем составляла 35%, а индекс развития на растениях варьировал в пределах I=0,5-3,5 балла. К средневосприимчивым отнесли одну линию «А» – № 1000; три линии «С» – №№ 6, 19, 51; две гибридные комбинации – №№ 4/22 и 11/22. В группу восприимчивых вошли два образца: линия «С» – № 66 и гибридная комбинация № 7/22 с распространенностью болезней 53 % и 61% и индексом поражения 3,1 и 2,1 балла соответственно.

Симптомы развития болезней на инфицированных патогенами растениях в зависимости от степени поражения проявлялись в виде усыхания кончиков листьев, белесых продолговатых некрозов, хлороз и полегание всех листьев с размягчением тканей, хлороз и размягчение тканей в области шейки луковицы, растрескивание луковиц в области донца, угнетенные растения со слаборазвитой корневой системой (рис. 3). В результате фитопатологической экспертизы растений с зарегистрированными симптомами было выявлено, что в большинстве случаев в пораженных тканях растений одновременно присутствовали несколько видов возбудителей (смешанная инфекция). Основу патогенного комплекса болезней вегетации составляли грибы рода Fusarium spp. и бактерии рода Pseudomonas spp.

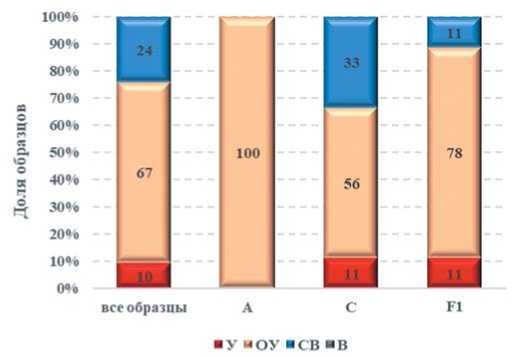

Фитопатологический мониторинг распространенности болезней во время хранения лука репчатого. На длительное хранение отбирали и закладывали луковицы без внешних симптомов поражения диагностированными болезнями. После хранения во время весеннего анализа повторно проводили мониторинг распространенности болезней в пределах каждого образца. В результате выделены устойчивые образцы: среди отцовских линий «С» – № 213, которая также характеризовалась устойчивостью и к болезням вегетации; среди гибридных комбинаций – № 10/22 – относительно устойчивая к болезням вегетации. В этих образцах не обнаружены пораженные болезнями хранения луковицы. Большинство родительских линий (56% – 100% от числа проанализированных) и гибридных комбинаций (78% от числа проанализированных) по средним данным за два года исследований характеризовались относительной устойчивостью при хранении, с распространенностью болезней 2,1-20,0% в зависимости от образца (рис. 4). В группу средневосприимчивых вошли три отцовские линии «С» и одна гибридная комбинация с распространенностью болезней в среднем по выборке 41,5% и 25 % соответственно (рис. 4, табл. 1).

Рис. 3. Симптомы проявления болезней на растениях лука репчатого во время вегетации (2023 год) Fig. 3. Symptoms of diseases on onion plants during the growing season (2023)

Рис. 4. Распределение всей совокупности проанализированных образцов и в пределах отдельных выборок родительских линий и гибридных комбинаций лука репчатого по группам устойчивости к болезням во время хранения луковиц (среднее за 2023-2024 годы)

Fig. 4. Distribution of the entire set of analyzed samples and within individual samples of parental lines and hybrid combinations of onions by groups of resistance to diseases during bulb storage (average for 2023-2024)

В представленной в таблице 1 выборке гибридных комбинаций, средние значения распространенности болезней хранения большинства из них, занимают промежуточное значение по отношению к материнскому или отцовскому компоненту в зависимости от доминирования устойчивости или восприимчивости. В группе устойчивых и относительно устойчивых комбинаций наследование признака определялось в основном устойчивостью материнского компонента, а восприимчивых – восприимчивостью отцовской линии. В комбинациях №№ 11/22, 19/22 и 10/22 отмечено сверхдоминирование относительно лучшего родителя по сохранности луковиц во время хранения, в комбинациях №№ 2/22 и 22/22 – положительный гипотетический эффект гетерозиса по данному признаку.

При визуальной диагностике симптоматики развития болезней на луковицах во время хранения учитывали совокупность следующих признаков: локализация симптомов, наличие, цвет и плотность спороношения, консистенция и цвет пораженной ткани. Установлено, что в 30% случаев симптомы болезни проявлялись в виде поражения всей луковицы, в остальных случаях – отдельных ее частей: донца, шейки, центральной части (рис. 5). У половины проанализированных луковиц развитие болезни начиналось от донца с потемнения ткани, размягчения сочных чешуй и образования между ними полостей, в некоторых случаях -наличия белого или бело-розового плотного налета споро-ношения. Симптомы гнили в области шейки в основном наблюдали только при разрезе луковицы. Проявлялись они в виде побурения и усыхания ткани внешних сочных чешуй и были зарегистрированы у 15% больных луковиц. У отдельных луковиц признаки поражения гнилью зарегистрированы в центральной части без дальнейшего распространения. Вектор направления развития сухой гнили был направлен как правило от внешних к внутренним чешуям, однако у части луковиц гниль начинала развиваться на внутренних чешуях, поврежденная ткань размягчалась и имела рассыпчатую структуру либо становилась водянистой, а внешняя сочная чешуя поражалась последней. В данном случае в составе патокомплекса доминировали возбудители бактериальных гнилей.

В результате фитопатологической экспертизы луковиц с признаками поражения болезнями при хранении было выявлено, что в большинстве случаев на пораженных луковицах одновременно присутствовали несколько видов возбудителей. Основу патогенного комплекса болезней хранения составляли грибы из родов: Fusarium spp., Penicill spp., Botrytis spp., Aspergillus spp., а также бактериальные гнили. При этом доминирующими и наиболее вредоносными в составе фитокомплекса были грибы из рода Fusarium spp. и бактерии Pseudomonas spp., как и во время вегетации растений.

Таблица 1. Дифференциация родительских линий и гибридных комбинаций лука репчатого по группам устойчивости к болезням хранения (фузариоз и бактериоз) (среднее за 2023-2024 годы) Table 1. Differentiation of parental lines and hybrid combinations of onions by groups of resistance to storage diseases (fusarium and bacteriosis) (average for 2023-2024)

|

Стерильная линия ♀ |

Фертильная линия ♂ |

Гибридная комбинация ♀ х |

♂ |

||||||

|

a. -8s 3 |

1— о Я « 7 га о. |

н о я о Е S О н о |

Э |

н о я I га о. |

S н со т н о Е 1— |

Э |

н о я Я 7 га о. |

S н о я о Е S О н о |

1 га? о . О о Ф g S О - ® 2 z «-e-WQ. °°“S с |

|

1000 |

15,9 |

ОУ |

66 |

41,9 |

СВ |

4/22 |

29,1 |

СВ |

-0,3 |

|

1000 |

15,9 |

ОУ |

64 |

7,3 |

ОУ |

3/22 |

18,8 |

ОУ |

-8,1 |

|

1000 |

15,9 |

ОУ |

67 |

9,5 |

ОУ |

2/22 |

12,3 |

ОУ |

0,5 |

|

1000 |

15,9 |

ОУ |

213 |

0 |

У |

20/22 |

7,5 |

ОУ |

0 |

|

1008 |

19 |

ОУ |

220 |

8,7 |

ОУ |

22/22 |

12 |

ОУ |

2,1 |

|

1008 |

19 |

ОУ |

51 |

41,2 |

СВ |

11/22 |

8,8 |

ОУ |

30,5 |

|

1008 |

19 |

ОУ |

1006 |

15,6 |

ОУ |

7/22 |

20,0 |

ОУ |

-3,2 |

|

1009 |

12,7 |

ОУ |

19 |

30,7 |

СВ |

19/22 |

2,1 |

ОУ |

25 |

|

1009 |

12,7 |

ОУ |

6 |

2,6 |

ОУ |

10/22 |

0 |

У |

8,3 |

Рис. 5. Локализация симптомов поражения луковиц лука репчатого возбудителями болезней хранения (2024 год) Fig. 5. Localization of symptoms of damage to onion bulbs by pathogens of storage diseases (2024)

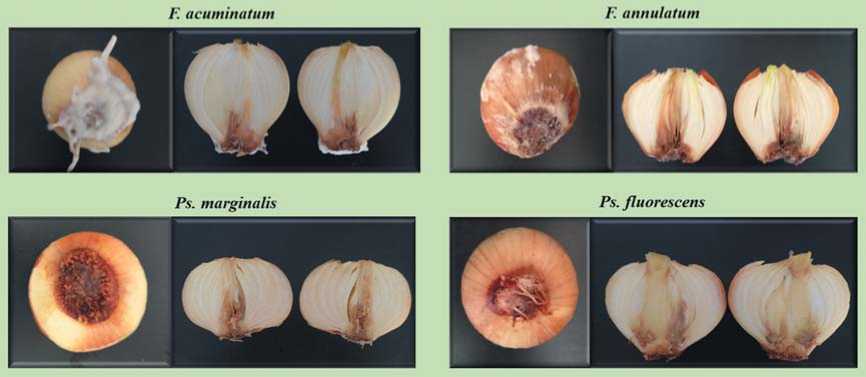

Иммунологическая оценка гибридных комбинаций на устойчивость к фузариозу и бактериозу в условиях in vitro. Поскольку в результате фитопатологической экспертизы во время вегетации растений и хранения луковиц было установлено, что наиболее распространенными и вредоносными болезнями являются фузариоз и бактериоз, была проведена иммунологическая оценка гибридных комбинаций по устойчивости в условиях in vitro к высокоагрессивным в отношении лука репчатого штаммам F. acuminatum, F annulatum, P. marginalis и P. fluorescens (коллекционные штаммы лаборатории молекулярно-иммунологических исследований).

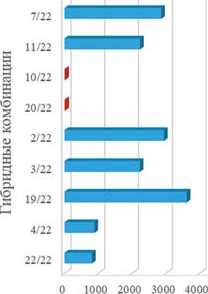

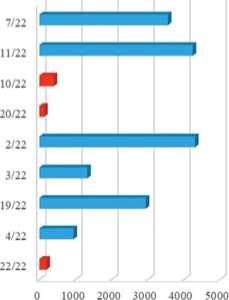

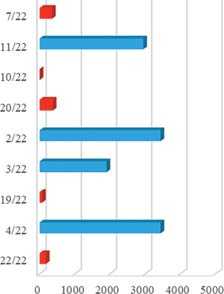

В результате было показано, что в среднем наибольшей агрессивностью в отношении изученных образцов характеризовался штамм F. annulatum , со средним показателем объема зоны поражения в анализируемой выборке гибридных комбинаций – 2004 мм3. При инокуляции штаммом F. acuminatum, средний объем зоны поражения составлял 1736 мм3, а бактериальными штаммами P. marginalis и P fluorescens – 1096 мм3 и 1407 мм3 соответственно. Иммунологическая оценка выявила значительные межпопуляционные различия по степени поражения высокоагрессивными штаммами микромицетов и бактерий (рис. 6). В результате искусственного заражения штаммами Fusarium по устойчивости выделили гибридные комбинации №№ 10/22, 20/22 и 22/22 с минимальным объемом зоны поражения луковиц – 20-811 мм3, у которых при инокуляции мицелиальными блоками развитие фузариоза происходило

E acuminatum

Объем зоны поражения, мм3

E annulatum

Объем зоны поражения, мм3

Ps. fluorescens

Объем зоны поражения, мм3

Рис. 6. Иммунологическая оценка гибридных комбинаций лука репчатого в условиях in vitro по устойчивости к агрессивным штаммам возбудителей фузариоза и бактериоза

Fig. 6. Immunological evaluation of hybrid combinations of onions in vitro for resistance to aggressive strains of fusarium and bacteriosis pathogens

Рис. 7. Симптомы развития фузариоза и бактериоза при заражении целых луковиц идентифицированными штаммами патогенов в условиях in vitro

Fig. 7. Symptoms of fusarium and bacteriosis development during infection of whole bulbs with identified pathogen strains in vitro

Таблица 2. Группа устойчивости изученных гибридных комбинаций лука репчатого при искусственном заражении и на естественном фоне

Table 2. Resistance group of the studied hybrid combinations of onions under artificial infection and under natural conditions

В результате проведенной иммунологической оценки в условиях in vitro выделены гибридные комбинации №№ 10/22 и 20/22 с групповой устойчивостью к фузариозу и бактериозу, которые и в естественных условиях во время вегетации и хранения также характеризовались устойчивостью к болезням (табл. 2). Гибридная комбинация № 22/22 тоже заслуживает внимания, поскольку при искусственном заражении была продемонстрирована ее относительная устойчивость к высокоагрессивным штаммам, за исключением бактерии P. marginalis , которая, как уже было отмечено, является послеуборочным патогеном, однако во время хранения данная гибридная комбинация по средним показателям за два года, так же характеризовалась относительной устойчивостью к болезням.

Заключение

В результате проведенной поэтапной фитопатологической оценки селекционного материала лука репчатого во время вегетации и хранения установлено, что основными вредоносными фитопатогенами, входящими в состав современного патокомплекса экономически-значимых болезней этой куль- туры, являются грибы рода Fusarium и бактерии рода Pseudomonas. За годы исследований в выборке изученных образцов распространенность болезней в период вегетации составляла 9-61%, а в период хранения 2-40% с широким диапазоном варьирования степени развития болезни – I=0,5-4 балла.

Иммунологическая оценка гибридных комбинаций по устойчивости в условиях in vitro к высокоагрессивным на луке репчатом штаммам показала, что в среднем наибольшей патогенностью в отношении изученных образцов среди мик-ромицетов характеризовался штамм F. annulatum , со средним показателем объема зоны поражения в анализируемой выборке гибридных комбинаций – 2004 мм3, а из бактериальных штаммов – P.fluorescens , с зоной поражения 1407 мм3.

Таким образом, в результате совокупной оценки родительских линий по устойчивости к фузариозной и бактериальной гнили, с учетом показателей распространенности и индекса развития болезни на естественном инфекционном фоне, выделено две материнских стерильных линии «А» – №№ 1008, 1009 и пять отцовских фертильных линий «С» – №№ 64, 67, 213, 220, 1006. Среди гибридных комбинаций, полученных с участием этих линий, по результатам оценки устойчивости на естественном фоне и в условиях in vitro, выделены комбинации №№ 10/22 и 20/22 с групповой устойчивостью к фузариозу и бактериозу.

Отобранные линии и гибридные комбинации помимо устойчивости характеризуются комплексом хозяйственно ценных признаков и включены в селекционную программу по созданию отечественных конкурентоспособных гетерозисных гибридов лука репчатого.

(Дата обращения 15.09.2025)

Об авторах:

Светлана Александровна Ветрова – кандидат с.-х. наук, старший научный сотрудник лаборатории молекулярно-иммунологических исследований, , SPIN-код: 9887-1667, автор для переписки,

Svetlana A. Vetrova – Cand. Sci. (Agriculture),

Senior Researcher of the Laboratory Molecular Immunological Research, ,

SPIN-code: 9887-1667, Corresponding Author, Margarita M. Marcheva – Junior Researcher of the Laboratory of Physiological Basis of Seed Science of Vegetable Crops, ,

Timofey M. Seredin – Cand. Sci. (Agriculture),

Senior Researcher of the Laboratory of Breeding and Seed Production of Onion Crops, ,

Alexey V. Soldatenko – Dr. Sci. (Agriculture),

Academician of the Russian Academy of Sciences, Chief Researcher, , SPIN-code: 7900-4819, Irina A. Engalycheva – Cand. Sci. (Agriculture),

Leading Researcher of the Laboratory Molecular Immunological Research, х, SPIN-code: 2084-2830, Leonid V. Krivenkov – Cand. Sci. (Agriculture),

Leading Researcher of the Laboratory of Breeding and Seed Production of Onion Crops, , SPIN-code: 3572-2246, Valentina V. Logunova – Cand. Sci. (Agriculture),

Senior Researcher of the Laboratory of Breeding and Seed Production of Onion Crops, ,

Kseniya I. Datsyuk – Junior Researcher of the Laboratory of Physiological Basis of Seed Science of Vegetable Crops, , SPIN-code: 8907-0048, Milena V. Karakay – the Agronomist of the Laboratory of Bacteriology and GMO Analysis,

ISSN 2618-7132 (Online) Овощи России №5 2025

[ 39 ]

Vegetable crops of Russia №5 2025 ISSN 2072-9146 (Print)