Выделение неморальных и отдельной группы таежных видов чешуекрылых (Lepidoptera) для мониторинговых работ в Черневой тайге хребта Улан-Бургасы

Автор: Гордеев С.Ю., Гордеева Т.В.

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: Байкальский регион, Россия

Статья в выпуске: 2 (3), 2017 года.

Бесплатный доступ

В последние десятилетия в западной части Забайкалья участились находки новых для региона неморальных видов чешуекрылых (Lepidoptera), изначально связанных с широколиственными лесами Дальнего Востока. Появление таких видов наглядно иллюстрирует процесс изменения климата. В связи с этим нами начаты работы по организации мониторинга - контроля динамики и численности видов неморальной фауны в Западном Забайкалье. В ходе работ выявлены участки, где такие виды являются наиболее обычными. Это черневая тайга, или чернь, являющаяся в Южной Сибири рефугиумом широколиственных элементов флоры и фауны. В Западном Забайкалье она расположена на хорошо увлажненных и относительно теплых участках горных склонов. Такие элементы черни были выделены нами в ходе полевых работ 2012-2016 гг. на юго-западной оконечности хр. Улан-Бургасы в пределах высот 900-1100 м. При анализе фауны Lepidoptera этих мест был выявлен также и ряд таежных видов, находящихся на восточном пределе своего распространения, образующих другую группу индикаторов изменения климата в регионе, обозначенных как типично таежные. В работе приведен аннотированный список неморальных и типично таежных видов чешуекрылых, обитающих в черневой тайге хр. Улан-Бургасы.

Неморальные виды, ареал, черневая тайга, хребет улан-бургасы, западное забайкалье

Короткий адрес: https://sciup.org/148317985

IDR: 148317985 | УДК: 577.212, | DOI: 10.18101/2542-0623-2017-2-7-20

Текст научной статьи Выделение неморальных и отдельной группы таежных видов чешуекрылых (Lepidoptera) для мониторинговых работ в Черневой тайге хребта Улан-Бургасы

17 декабря 2009 г. Российской Федерацией принята Климатическая доктрина, в пункте 19 которой отмечено: «Систематические наблюдения за климатом, фундаментальные и прикладные исследования, связанные с его изменениями, обеспечивают повышение осведомленности органов государственной власти, субъектов экономики, научной общественности, средств массовой информации, населения о происходящих и будущих изменениях климата и об их последствиях, о возможностях адаптации к этим изменениям и мерах по их смягчению, а также принятие соответствующих решений» []. На территории Забайкалья и Западной Сибири в последние десятилетия наблюдается продвижение ряда неморальных (связанных с широколиственными лесами) видов нимфалид (Lepidoptera, Nymphalidae) в глубь континента [Князев, Костерин, 2003; Костерин и др., 2007; Гордеев, Рудых, 2007; Гордеев, 2016; Yakovlev at al., 2014; Yakovlev, Kostyunin, 2015]. Очевидно, что подобная экспансия таких форм чешуекрылых связана с трансформацией климата [Костерин и др., 2007], обусловленной в Западном Забайкалье постепенным преобразованием температуры с середины прошлого века до настоящего в положительную сторону [Ананин, Ананина, 2002]. Перспективность изучения динамики видового и количественного распределения таких видов в нехарактерных ранее для них условиях обитания видится нам, в первую очередь, в том, что в этом случае вскрывается изменение не только отдельных климатических параметров, но и их комплекса. Особая ценность слежения за данными видами заключается в том, что среди других видов-индикаторов эти являются наиболее чуткими. В случае выполнения намеченного этапа работы следующий нам видится в экстраполяции появления (в других случаях — исчезновения) на территории региона таких важных для человека видов, как малярийные комары рода Anopheles Meigen, 12 видов которых в настоящее время отмечено на территории России [Юрченко, Белевич, 2010], или изменения облика природных ассоциаций. При планировании наблюдений за неморальными видами, очевидно, нужно выбрать такие биотопы, в которых встреча подобных видов была бы наиболее вероятна. Для гор Южной Сибири к настоящему времени широко известны рефугиумы отдельных элементов реликтовой, неморальной флоры и сопутствующей ей фауны [Алехин, 1936; Шумилова, 1962; Малышев, Пешкова, 1984; Dubatolov, Kosterin, 2000]. При этом если в Европе леса с подлеском из спутников широколиственных лесов считаются неморальными (Composita или Nemorosa), то в Сибири это самостоятельная — субнеморальная (Subnemorosa) подгруппа, с содержанием «лишь некоторой примеси неморальных элементов». Она соответствует понятию «черневые» леса, или «черни» [Алехин, 1936; Шумилова, 1962]. Черневые леса расположены в горах Алтая, Кузнецкого Алатау, Салаира, Хамар-Дабана. Эдификатором черневых лесов является пихта (Abies sibirica Ledeb.) с осиной (Populus tremula L.) [Шумилова, 1962]. Эта теза с рядом нижеследующих дополнений будет для нас основополагающей при выделении типа черневых лесов. Нередко в черни также присутствуют кедр (Pinus sibirica Du Tour), реже ель (Picea obovata Ledeb.), береза (Betula pendula Roth.), а в подлеске — рябина, калина, черемуха, жимолость, желтая акация, иногда липа. Однако наиболее специфичен здесь видовой состав травянистого яруса, где наряду с таежными видами растений присутствуют элементы неморальной флоры [Там же]. При этом состав травянистых реликтов в разных местах Южной Сибири неоднороден [Шумилова, 1962; Малышев, Пешкова, 1984]. Понятию «субнеморальный» соответствует термин «пребореальный» («пребореальная флора») в работах М. Г. Попова [1949], Л. И. Малышева, Г. А. Пешковой [1984].

Леса облика черневой тайги были отмечены нами в ходе полевых работ в 2012–2016 гг. на юго-западном макросклоне хр. Улан-Бургасы в 17–22 км к северу и северо-северо-востоку (ССВ) от пос. Онохой, на высотах 900–1100 м над ур.м. Ниже и выше этих отметок пихта либо не встречается, либо становится редка, а осина заметно мельчает. На отмеченных же высотах осина достигает 20–30 м — оптимальное развитие для этого дерева [Шумилова, 1962], тогда как пихта значительно ниже размеров своего максимального роста (10–15 м вместо 25–20 м). Последнее обстоятельство, а также факт отсутствия по хр. Улан-Бургасы многих травянистых реликтовых растений [Пыхалова и др., 2007], характерных для южного побережья Байкала [Малышев, Пешкова, 1984], дают основание считать эти места обедненным аналогом черневой тайги Хамар-Дабана или, как отмечено в работе Л. И. Малышева, Г. А. Пешковой, «крайним вариантом развития пребореальных лесов» [1984]. Из указанных в отмеченной публикации видов-индикаторов такого типа леса в юго-западной части хр. Улан-Бургасы встречаются Dryopteris filix-mas (L.) Schott, Picea obovata Ledeb., Festuca altissima All., Fragaria vesca L., Vicia sepium L., Viola canina L. [Пыхалова и др., 2007], кроме того, близкий к Circea caulescens (Kom.) Hara вид C. alpine L. [Флора Сибири, 1996], приуроченный к темнохвойным черневым лесам [Аненхонов и др., 2001; Пыхалова и др., 2007]. Стоит также отметить, что здесь обычны находящиеся на восточном пределе своего распространения лесные виды Lilium pilo-siusculum (Freyn) Miscz., Allium microdictyon Prokh., Anemonoides reflexa (Steph.) Holub, Pulmonaria mollis Wulf. Ex Hornem [Флора Сибири, 1997; Пыхалова и др., 2007], из них P. mollis (медуница) совпадает здесь своей приуроченностью с растениями комплекса черневой тайги. Кроме того, в этих местах обычен вид Viola uniflora L. Интересно, что у V. uniflora подвид V. u. lasczinskyi Zuev — эндемик юга Западной Сибири — придерживается черневых и осиновых лесов [Флора Сибири, 1996], а в горах Восточного Саяна местообитания этой фиалки совпадают с таковыми парусника Parnassius stubbendorfii Men., приуроченного к черневой тайге в Южной Сибири и широколиственным лесам – на Дальнем Востоке [Dubatolov, Kosterin, 2000]. В подлеске черневой тайги хр. Улан-Бургасы распространен вид Sorbus sibirica Hedl., часто образующий на курумниках ассоциации с Berberis sibirica Pall., Sambucus sibirica Nakai, Lonicera pallasii Ledeb. Также на этих высотах начинает встречаться Bergenia crassifolia (L.) Fritsch., образующая чистые бадановые поросли в расположенных выше кедровых лесах. Произрастанию большинства из перечисленных видов растений в таких местах способствует западный перенос воздушных океанических масс. Влияние Байкала на увлажнение хребтов, по-видимому, незначительно, вследствие небольшой величины испарения с его поверхности [Жуков, 1965]. Годовая сумма осадков в верхней части хр. Улан-Бургасы составляет до 800–1000 мм [Зильберштейн, 1967], а сумма активных температур воздуха выше +10° в районе смешанных с пихтой, осиной лесах — 1000–1200° (в вышерасположенных кедровых лесах — 600–1000) [Кар-тушин, 1968а]. Мощность снежного покрова с середины декабря по начало третьей декады марта в пределах верхней части хребта достигает 40–60 см, тогда как в долине Уды — менее 10 см [Картушин, 1968б]. Подобный тип леса — чернь, включающий темнохвойные породы деревьев, в целом является «чутким индикатором влажности и мягкости климата и микроклимата» [Пармузин, 1985], он очень чувствителен к антропогенным воздействиям и требует тщательного мониторинга [Мартусова, 1999].

Материал и методика

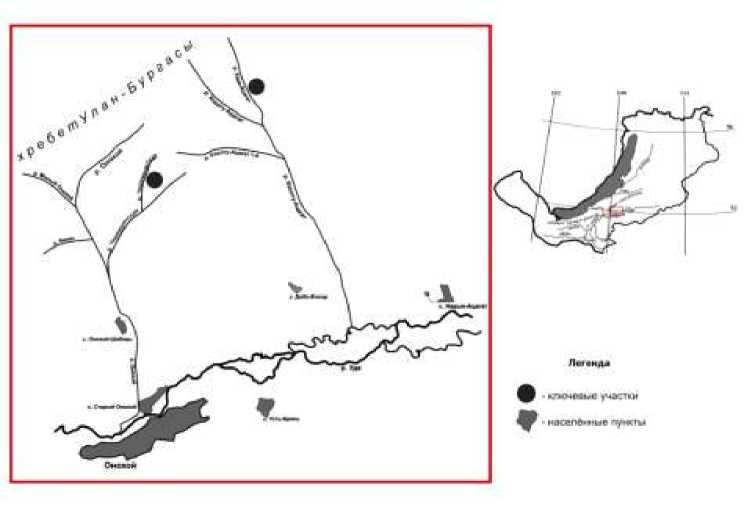

Модельные (ключевые) участки были намечены в следующих местах черневой тайги хр. Улан-Бургасы (рис. 1).

Рис. 1. Карта территории исследований.

Модельные участки черневой тайги хребта Улан-Бургасы

Figure 1. Map of the study area. Model areas of the black taiga of the Ulan-Bourgas range

-

1. р. Черемшанская. В 17 км севернее пос. Онохой, в верхней части бассейна р. Черемшанская — левого притока р. Онохой. 108°02´ в.д., 52°4´ с.ш., на высотах 950–1100 м над у.м. Работы проведены во второй половине мая – начале июня 2014–2016 гг., в следующих числах: 25.05.14; 6.06.14; 30.05.15; 18.05.16 и 9–10.07.16 — в составе русско-финской экспедиции. Биотопы: смешанные леса с участием лиственницы, ели, пихты, кедра, в меньшей степени — березы и сосны с осиной оптимального развития (до 30 м высотой), местами (на высотах около 950 м над у.м.) из чистых осинников. На высотах около 1000 м пихта достигает своего лучшего роста — до 15 м. Выше и ниже этих мест, а также в густых лесах она заметно уменьшается в размерах, вплоть до низких кустов — разлапистой поросли. Кедр с лиственницей и елью распространен от подгорно-долинной тайги. Выше примерной отметки 1100 м перечисленные породы деревьев уступают место кедру. Он почти безраздельно (с примесью низкорослых Juniperus communis L., Pinus pumila (Pall.) Regel.) господствует до высот 1200–1300 м, выше которых склоны и вершины хребтов (по-местному — гольцы) покрыты кедровым

стлаником. Интразонально сибирские лиственные доминанты (осина, береза) могут подниматься большими островами до высот 1400 м. Участки в переделах каменистых развалов интересующих нас высот (950–110 м над у.м.) сформированы, как правило, ассоциациями бузины, рябины, барбариса, часто переплетенных княжиком сибирским ( Atragene sibirica L.). В кустарниково-травянистом ярусе на этих высотах среди других видов отмечены обычными Rhododendron dauricum L., Spiraea media Franz Schmidt, Anemonoides reflexa , Pulmonaria mollis , Allium mi-crodictyon , Viola uniflora . Выше эти растения уступают место сплошной поросли бадана и вересковых (брусники, черники). Среди травянистых индикаторов подгольцового пояса от высот 1300 м здесь можно выделить вид шикша ( Empetrum nigrum L.), не отмеченный ниже.

-

2. р. Хара-Ацагат. В 22–23 км ССВ пос. Онохой, в верхней части бассейна р. Хара-Ацагат — левого притока р. Хосоту-Ацагат. 108°02´ в.д., 52°4´ с.ш., на высотах 900–1100 м над у.м. Работы проведены во второй половине июня–начале июля 2012, 2016 гг., в следующих числах: 18–19.06.12 и 8–9.07.16 — в составе российско-финской экспедиции. Биотопы: общая закономерность флористического и ценотического распределения верхней части бассейна р. Онохой, описанная выше, свойственна и этим местам. Стоит лишь отметить, что распадок Хосоту-Ацагат расположен ближе к более возвышенным местам Улан-Бургасов (в 10 км СВ находится г. Хара-Байса — 1672 м) и вертикальная поясность здесь просматривается четче. Осинники с высотой отдельных деревьев 20–30 м начинают встречаться от высот 800 м, по южным склонам. На высотах 960 м развиты смешанные, с преобладанием мелколиственных пород (осина, береза) и немалой долей лиственницы леса. Здесь растет пихта. От высот 980 м в составе лесов чаще появляются кедр и ель. Высоты от 1200 м большей частью населяет кедр, участие ели, сосны, осины незначительно. В травянистом ярусе среди специфичных для высот 900–1100 м отмечены обычными виды Geranium krylovii Tzvelev, Lilium pilosiusculum (Freyn) Miscz.

При выделении группы «неморальные виды» Lepidoptera из других комплексов чешуекрылых, собранных на ключевых участках черневой тайги хр. Улан-Бургасы, мы опирались, прежде всего, на сравнительно новые, специальные работы, открывшие возможность подобных исследований в Сибири [Du-batolov, Zolotarenko, 1996; Dubatolov, Kosterin, 2000], и некоторые другие, в основном хорологического и экологического (биотопическая приуроченность, трофическая специализация гусениц и др.) характера [Коршунов, 2002;Синев, 2008; Лелей, 2016 и др.]. Кроме того, при планировании мониторинговых работ, на наш взгляд, было важно поставить такую задачу, как исследование динамики фауны и численности лесных видов чешуекрылых, либо находящихся на крайнем восточном рубеже своего обитания (или имеющих здесь разрыв ареала), либо редких в Западном Забайкалье восточнее (здесь мы их будем отмечать как типично таежные). Наряду с неморальными видами это будет другой важный индикатор измерения динамики климата в регионе. Кроме литературных источников работа основана на полевом материале, хранящемся в лаборатории зоологии и систематики животных ФГБУН ИОЭБ СО РАН.

Результаты и обсуждение

Ниже приводится список чешуекрылых упомянутых категорий (неморальных и типично таежных), отмеченных на контрольных биотопах черневой тайги Улан-Бургасов.

Ahlbergia frivaldszkyi (Lederer, 1853) — южносибирско-дальневосточный неморальный вид, в западной части ареала (Алтай, Саяны, Хамар-Дабан) приуроченный к черневой тайге [Dubatolov, Kosterin, 2000]. В пределах черни хр. Улан-Бургасы, по сравнению с нижерасположенными смешанными лесами, его численность много выше. Так, в третьей декаде мая 2015 г. на открытых участках верховьев р. Черемшанская она составляла более 167 особей/га, тогда как в нижней части хребта и по его подножию за период 2002–2014 гг. насчитывалось не более 3–6 особей/га. Отмечен на ключевых участках совместно с систематически близким ему видом Callophrys rubi (L.), обычны в лесном и лесостепном поясе юго-восточной части Улан-Бургасов.

Aporia hippia (Bremer, 1861) — неморальный вид, известный в Восточной Сибири только в южнотаежных лесах [Dubatolov, Kosterin, 2000]. Наиболее крайней из известных западных точек его ареала в настоящее время является юго-западная часть хр. Улан-Бургасы [Гордеев, Дубатолов, 2013], хотя кормовое растение гусеницы ( Berberis sibirica Pallas) распространено гораздо западнее, до юга Западной Сибири [Флора Сибири, 1994]. Межгодовая динамика численности A. hippie в черневой тайге Улан-Бургасов к настоящему времени неизвестна. В июле 2016 г. на участке Хара-Ацагат этот вид был многочислен (13 особей/га). Ниже или выше этих мест бабочки отмечаются редко и только в отдельные годы.

Apatura iris (Linnaeus, 1758) — неморальный вид с разорванным, амфипале-арктическим ареалом. В восточной части обитания он проходит на запад вплоть до г. Улан-Удэ и окр. г. Багдарин, а в западной — до Кемеровской области [Yakovlev, Kostyunin, 2015; Гордеев, 2016]. На ключевых участках хр. Улан-Бургасы пока не отмечен, что связано со слабой изученностью этих мест. Встречается в расположенном ниже поясе лиственных и смешанных лесов, в пади Онохой-Шибирь, где, как правило, нередок [Гордеев, Гордеева, 2016]. Его биотопические предпочтения в целом совпадают с таковыми следующего вида – A. ilia [Гордеев, 2011]. В Восточном Забайкалье (юго-западная оконечность хр. Борщовочный) он поднимается в горы до пояса лиственничных лесов, до высот 1000 м, хотя и значительно реже, чем A. ilia . Тем не менее в аналогичных местах Восточного Забайкалья в 2001 г. мы находили куколку A. Ilia — свидетельство того, что здесь он не только залетный, но и аборигенный.

Apatura ilia (Deniset Schiffermüller, 1775) — амфипалеарктический неморальный вид [Dubatolov, Kosterin, 2000]. В Западном Забайкалье (нижнее течение р. Уды) он отмечен позднее двух других видов рода Apatura , однако в дальнейшем его численность здесь быстро увеличилась [Гордеев, Гордеева, 2016]. К настоящему времени он достиг левого берега Селенги [Гордеев, 2016]. Отмечен 8–9 июля 2016 г. на ключевом участке Хара-Ацагат как многочисленный вид — 20 особей/га, а в нижерасположенных смешанных лесах в это время насчитывалось не выше 8 особей/га. Хотя в последние годы в предгорных смешанных лесах Улан-Бургасов обилие бабочек A. ilia порой может достигать 28 особей/га [Гордеев, Гордеева, 2016].

Amurilla subpurpurea (Butler, 1881) — неморальный восточнопалеарктический вид, проходящий с востока в южнотаежные леса Забайкалья [Dubatolov, Kosterin, 2000]. Его гусеницы на Дальнем Востоке питаются на различных широколиственных деревьях и кустарниках [Лелей, 2016], а также на черемухе и рябине [Dubatolov, Kosterin, 2000]. Отмечен 8–10 июля 2016 г. на обоих ключевых участках как редкий вид (за ночь прилетало не больше 1–2 бабочек). В других местах Бурятии к настоящему времени он неизвестен.

Laothoe populi (Linnaeus, 1758) — западно-палеарктический лесной вид, известный не восточнее Прибайкалья [Синев, 2008]. Юго-восточный макросклон Улан-Бургасов, по нашим наблюдениям, является крайней восточной границей его ареала. В последние годы (с 2008) периодически отмечается как редкий вид в подножии хребта, по южным пологим склонам с ильмовниками. В черневой тайге Хара-Ацагат зафиксирован 8–9 июля 2016 г. как обычный (за ночь на светоло-вушку прилетало до 3–5 бабочек).

Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758) (= P. Fagana F.) — транспалеарктиче-кий вид, приуроченный к лиственным и смешанным лесам [Дубатолов и др., 2004]. На Дальнем Востоке он связан с мелколиственными и широколиственными лесами. Гусеницы среди других лиственных пород растений найдены на монгольском дубе, буке [Свиридов, 2003], ильме [Лелей, 2016]. В пос. Онохой по подножию хр. Улан-Бургасы и восточнее за 20 лет исследований отмечен как редкий вид, а в черневой тайге и ближе к побережью Байкала (сборы Т. В. Гордеевой-Власовой, С. Г. Рудых) — обычный. Так, на ключевых участках в верховьях р. Черемшанка и р. Хара-Ацагат 8–10 июля 2016 г. за ночь к светоловуш-ке прилетело до 5 бабочек. Примечательно, что 9.07.1975 г. в пос. Онохой на свет лампы Л. А. Кантер и А. И. Михайловым было собрано 7 бабочек (1 самец, 6 самок), т. е. этим летом вид был обычен и, возможно, многочислен восточнее лесных склонов хр. Улан-Бургасы, где ранее не отмечался [Кантер, 1975]. Видимо, такая численность имела связь с климатическими особенностями того периода. Так, в хрониках строительства линии БАМ как раз для этого времени указывается, что «зима 1974–1975 года выдалась необычно теплой. В результате дороги по льду Байкала не было…» []. Из данных таблицы также видно, что 1975 год отличался более мягкими температурами и высокой влажностью (табл. 1).

Paragona cognata (Staudinger, 1892) — южносибирско-дальневосточный неморальный вид [Dubatolov, Kosterin, 2000; Kononenko, 2010]. В Северном Приамурье встречается в смешанных дубовых и мелколиственных лесах [Дубатолов и др., 2014]. В горах Южной Сибири — элемент «рефугиума неморальной дальневосточной фауны» [Дубатолов и др., 2004]. Судя по данным В. С. Кононенко [2010], его биотопическая приуроченность сходна с близким видом P. multisigna-ta Chr. В степных и лугово-степных сообществах левого берега нижнего течения р. Уды за время наблюдений с 1997 по 2017 г. P. cognata не найден ни разу, тогда как P. multisignata обычен. Бабочки P. cognata (2 самца, 1 самка) были отмечены 15–20.07.2008 г. в ильмовниках по подножию хр. Улан-Бургасы и единственный самец — в верховьях р. Хара-Ацагат 8–9.07.2016 г. P. Multisignata в этих местах не отмечен.

Таблица 1. Table 1

Cryphia fraudatricula (Hübner, 1803) — суббореальный вид. До недавнего времени был известен не восточнее Забайкалья [Синев, 2008]. В настоящее время найден в Северном и Нижнем Приамурье, в первом из этих регионов единственный известный экземпляр собран в дубовом лесу [Дубатолов и др., 2014]. В Забайкалье этот вид ранее мы отмечали только в ильмовниках: в Забайкальском крае в окр. с. Ундино-Поселье (Балейский р-н) 1–2.07.2009 — 5 самцов, 4 самки, в окр. дер. Будюмкан (Газимурозаводский р-н) 6.07.2009 — 1 самец; в Бурятии — в ильмовниках близ с. Добо-Енхор 8.07.2014 — 1 самка. В черневой тайге единственная самка была найдена 8–9.07.2016 г. на ключевом участке р. Хара-Ацагат.

Bryoleuca orthogramma (Boursin, 1954) — суббореальный вид, с ареалом, простирающимся от Восточной и Центральной Европы до Японии, в России — до Забайкалья и затем от Средне-Амурского до Приморского региона [Кононенко, 2003; Синев, 2008; Лелей, 2016]. На Дальнем Востоке приурочен к смешанным и широколиственным лесам [Кононенко, 2003]. В Восточном Забайкалье известен из окр. Кыры [Дубатолов и др., 2004]. В Западном Забайкалье ранее мы находили бабочек B. orthogramma только в ильмовниках. Так, нередки они были в окр. с. Добо-Енхор в июле–августе 1998–2016 гг. В черневой тайге один самец был найден 8–9.07.2016 г. в верховьях р. Хара-Ацагат.

Заключение

Авторы признательны коллегам: Hannu Saarenmaa (University of Eastern Finland); Marko Tähtinen (University of Helsinki); Pekka Alestalo (Department of Mathematics and Systems Analysis) за помощь в сборе материала, в т. ч. за предоставление информации и материала по редкому виду Amurilla subpurpurea .

Список литературы Выделение неморальных и отдельной группы таежных видов чешуекрылых (Lepidoptera) для мониторинговых работ в Черневой тайге хребта Улан-Бургасы

- Алехин В.В. Растительность СССРвосновных зонах/Г. Вальтер, В. Алехин//Основы ботанической географии. М.-Л.: Гос. изд-во биологич. и мед. лит-ры, 1936. С. 306-352

- Ананин А.А., Ананина Т.Л. Многолетняя динамика климатических параметров//Мониторинг природных комплексов Северо-Восточного Прибайкалья. Труды Государственного природного биосферного заповедника «Баргузинский». Вып. 8. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2002. С. 9-27

- Аненхонов О.А., Пыхалова Т.Д., Осипов К.И. и др. Определитель растений Бурятии. Улан-Удэ, 2001. 671 с

- Баранчиков Ю.Н. Обзор фауны булавоусых чешуекрылых Южного Прибайкалья//Фауна лесов бассейна оз. Байкал. Новосибирск: Наука, 1979. С. 109-123

- Гордеев С.Ю. Распределение дневных бабочек (Lepidoptera, Diuma) в Верхнеамурском среднегорье//Ученые записки Забайкальского государственного гуманитарно-педагогического университета им. Н.Г. Чернышевского. № 1. 2011. С. 56-61