Выявление аллергического ринита у школьников Энгельсского района Саратовской области, страдающих бронхиальной астмой: результаты ретроспективного анализа

Автор: Царева Юлия Александровна

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Педиатрия

Статья в выпуске: 1 т.8, 2012 года.

Бесплатный доступ

Цель: оценить частоту выявления аллергического ринита у детей школьного возраста, страдающих бронхиальной астмой, и подходы к терапии сочетанной аллергической патологии респираторного тракта в клинической практике. Материал. Проведен ретроспективный анализ медицинских карт всех госпитализированных по поводу бронхиальной астмы детей школьного возраста за период с 2003 по 2010 г. В исследование вошло 240 человек. Результаты. У 61,7% из всех обследованных детей имелись симптомы, позволяющие заподозрить аллергический ринит. При этом диагноз аллергического ринита был выставлен только у 56 пациентов (23,3%). Очевидно, дети с аллергическим ринитом или назальными симптомами имели более тяжелое течение астмы, что достоверно чаще требовало усиления бронхолитиками длительного действия противовоспалительной терапии ингаляционными кортикостероидами (р

Аллергический ринит, бронхиальная астма, школьники

Короткий адрес: https://sciup.org/14917479

IDR: 14917479

Текст научной статьи Выявление аллергического ринита у школьников Энгельсского района Саратовской области, страдающих бронхиальной астмой: результаты ретроспективного анализа

Адрес: 410056, г. Саратов, ул. Рабочая, 26, кв. 16.

Тел. (сот.): +7-909-340-85-89.

жает необходимость обращения за медицинской помощью и уменьшает число госпитализаций больных с БА [7, 8].

В настоящее время существует достаточно публикаций, касающихся диагностики АР у детей с астмой. Однако, к сожалению, АР в качестве коморбид-ного состояния при БА по-прежнему диагностируется мало, а лечение таким детям назначается только по астматическим симптомам. Поэтому нами проведен ретроспективный анализ медицинских карт детей школьного возраста с БА, госпитализированных в стационар для установления диагноза или в связи с некурабельным течением астмы.

Цель: оценить выявляемость АР у детей школьного возраста, страдающих БА, и подходы к терапии сочетанной аллергической патологии респираторного тракта в клинической практике.

Методы. Для реализации поставленной цели был использован ретроспективный анализ. Источником информации служили медицинские карты госпитализированных пациентов за период с 2003 по 2010 г. Критериями включения в исследование были: первичная госпитализация в стационар по поводу бронхиальной астмы (J45) и школьный возраст (6–18 лет). Критериями исключения из исследования — повторная госпитализация за анализируемый период и дошкольный возраст. Таким образом, было отобрано и изучено 240 медицинских карт. 17 детей госпитализировались повторно и были исключены из исследования.

Автор работы не принимала участия в диагностике и лечении исследуемой группы пациентов.

В результате анализа данных предполагалось выделить две группы пациентов с БА: изолированную и сочетающуюся с АР.

Критериями диагноза БА были: наличие хотя бы одного из характерных симптомов (кашель, усиливающийся преимущественно в ночное время; рецидивирующие свистящие хрипы, одышка; повторные эпизоды затрудненного дыхания; рецидивирующее чувство стеснения в грудной клетке); появление или усиление симптомов в ночные и предутренние часы; наличие симптомов при контакте с определенными аллергенами и триггерами в условиях наследственной отягощенности, подтвержденных функциональными методами исследования.

Критериями АР были: наличие ринореи (передней и задней), чихания, зуда (жжения) в полости носа, заложенности носа, нарушения обоняния, связанных с конкретным аллергеном, сезоном.

Считалось, что у ребенка имеется аллергический ринит, если данный диагноз фигурировал в истории болезни (J30). В отсутствие диагноза АР оценивалось наличие назальных симптомов.

Проводилась оценка жалоб, аллергоанамнеза, наличия других аллергических заболеваний, семейного анамнеза, симптомов БА и АР, результатов специфической аллергологической диагностики (кожных тестов, определения сывороточных уровней общего и специфических иммуноглобулинов Е (IgE)); осуществлялись исследования функции внешнего дыхания (пикфлоуметрии и/или спирографии), объемы терапии БА и АР и заключения осмотров специалистов различного профиля.

Результаты анализа выражались главным образом в абсолютных и относительных значениях (%). В исследовании использовались средние величины и их ошибки, различия между группами были оценены с использованием тестов χ2 и Фишера. Критерием статистической значимости было значение p≤0,05. Статистический анализ выполнялся с помощью программного обеспечения Microsoft Office Excel 2007.

Результаты. В исследование вошли 240 детей школьного возраста с бронхиальной астмой: 144 (60%) мальчика и 96 (40%) девочек. Средний возраст детей равнялся 10 годам.

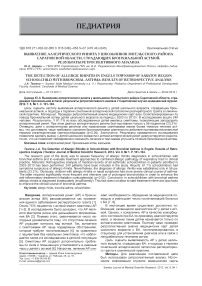

Базисную противовоспалительную терапию бронхиальной астмы получали 206 детей (85,8%), структура ее представлена на рис. 1. Ингаляционные кортикостероиды (ИГКС) получали 82,9% всех пациентов; большинство из них постоянно. Среди всех получающих ИГКС 44 ребенка (22,2%) получали их в комбинации с бронхолитиками длительного действия. У 7 детей (2,9%) в качестве базисной противовоспалительной терапии использовались кромоны или антагонисты лейкотриеновых рецепторов.

Данные аллергологического обследования были указаны только в 2,1 % случаев (у 5 детей): у них отмечались амбулаторно выявленные положительные результаты кожного тестирования и повышенные уровни общего и специфических IgE. В остальных случаях наличие сенсибилизации к тем или иным аллергенам (пищевым, бытовым, пыльцевым) можно было предположить только по данным анамнеза. В связи с данными обстоятельствами с уверенностью выделить группу детей с аллергической астмой было невозможно.

Предположить сенсибилизацию по данным анамнеза к пищевым аллергенам можно было у 76 детей (53,9%), к бытовым — у 105 (43,75%) и к пыльцевым — у 108 (45,0%) (рис. 2).

Исследование функции внешнего дыхания было доступно у 165 (68,8%) детей, среди них легочная функция была нормальной (FEV1>80% от долженствующей нормы для данного возраста и пола) в ⅔ случаев.

При анализе медицинских карт вычленялись симптомы, характерные для аллергического ринита: ри-норея и заложенность носа, которые сочетались с симптомами астмы у 148 детей (61,7%). Среди них более чем у % (69,6%) отмечалась ринорея, почти у половины (44,6%) — назальная обструкция. Только у 17 больных (7,1 %) указывалось на отсутствие симптомов, в трети случаев (31,3%) искомая информация по АР отсутствовала.

Аллергический ринит в качестве сопутствующего диагноза фигурировал у 56 детей, что составило 23,3% всех детей с БА и 37,8% детей с астмой, имеющих назальные симптомы. При этом только половина больных были проконсультированы в стационаре аллергологом и ЛОР-врачом.

Оценивались объемы базисной терапии бронхиальной астмы у детей в зависимости от имеющихся назальных симптомов, а также длительность бронхолитической терапии в стационаре (более трех дней) (табл. 1). Было установлено, что наличие симптомов,

Рис. 1. Структура базисной противовоспалительной терапии бронхиальной астмы в исследуемой группе детей

Рис. 2. Соотношение детей-астматиков с различными видами предполагаемой сенсибилизации по данным анамнеза

Влияние назальных симптомов на объем противоастматической терапии (n=165)

Таблица 1

|

Терапия |

Дети с симптомами АР (n=148) |

Дети без симптомов АР (n=17) |

p* |

|

|

с диагнозом АР (n=56) |

без диагноза (n=92) |

|||

|

Бронхолитики в стационаре |

39 (69,6%) |

70 (76,1%) |

10 (58,8%) |

>0,05 |

|

ИГКС в качестве поддерживающей терапии, в т.ч. |

45 (80,4%) |

74 (80,4%) |

12 (70,6%) |

>0,05 |

|

ИГКС + бронхолитики длительного действия |

19 (33,9%) |

23 (25,0%) |

2 (11,8%) |

<0,05 |

П р и м еч а н и е : * — при сравнении групп детей с симптомами АР и без них.

характерных для аллергического ринита, не влияло на выбор противоастматического лечения (бронхолитического и противовоспалительного действия). Вместе с тем дети-астматики с симптомами АР все же требовали дополнительного усиления противовоспалительной терапии бронхолитиками пролонгированного действия (БДДД) по сравнению с детьми без назальных симптомов (p<0,05).

Лечение, направленное на устранение назальных симптомов, получали 97 детей (65,5%): 75% пациентов с диагнозом АР и около 60% детей с симптомами АР, но без оформленного диагноза. Анализ получаемой противоаллергической терапии показал, что свыше 90% использовали оральные антигистаминные препараты и около 50% — назальные стероиды (табл. 2).

Таблица 2

Структура устраняющего назальные симптомы лечения у пациентов с астмой

|

Препараты |

Количество пациентов |

|

|

абс. |

% |

|

|

Получали лечение |

97 |

65,5* |

|

Оральные антигистаминные |

89 |

91,8** |

|

Интраназальные стероиды |

47 |

48,5** |

|

Не получали лечение |

51 |

34,5* |

|

Всего имеющих назальные симптомы |

148 |

100 |

П р и м еч а н ие : * — относительно всех детей, имеющих назальные симптомы; ** — относительно детей, получавших лечение.

Исследовалось влияние терапии, устраняющей назальные симптомы, на объем базисного противо-астматического лечения (табл. 3) и длительность использования бронхолитиков в стационаре (более трех дней). Результаты анализа показали, что дети, получавшие лечение АР, достоверно чаще нуждались в бронхолитических препаратах длительного

Таблица 3

Влияние лечения, устраняющего назальные симптомы, на объем противоастматической терапии

Обсуждение. Достоинством данного исследования явилось то, что выборка включала всех госпитализируемых по поводу бронхиальной астмы школьников; анализируемый период был длительным (8 лет), включал различные климатические, эпидемические и аллергенные сезоны, что снижало вероятность погрешности, а ретроспективный дизайн гарантировал, что исследование не влияло на традиционные подходы врача к ведению указанной категории пациентов. К недостаткам ретроспективного анализа можно было отнести невозможность восстановления отсутствующих данных.

Главным выводом данного исследования было то, что аллергический ринит у детей школьного возраста, страдающих бронхиальной астмой, до сих пор недостаточно диагностируется и, следовательно, своевременно не лечится. Диагноз «аллергический ринит» был выставлен только у 23% пациентов, хотя по наличию назальных симптомов и числу детей, получавших терапию, направленную на их устранение, АР можно было заподозрить у 40% детей. Вероятно, истинная картина распространенности АР у детей с БА гораздо выше, поскольку назальные симптомы регистрировались более чем у 60% и, кроме того, у трети детей информация о назальных симптомах была недоступна. Полученные результаты по распространенности АР сходны с данными литературы, согласно которым около 75% астматиков также страдают ринитом [1–3], а наличие АР является независимым фактором риска возможного обострения астмы [2]. В Японии не меньше 78% детей 2-10 лет с астмой имеют сопутствующий АР; причем он предшествует астме у 34% детей, а сочетанные обострения АР и астмы возникают у 35% детей [9].

В соответствии с международными рекомендациями, в настоящем исследовании абсолютным большинством детей (более 90%) для устранения назальных симптомов использовались антигистаминные препараты. Вместе с тем около половины детей принимали также назальные стероиды часто без клинического обследования, несмотря на больший риск развития побочных эффектов от топических стероидов в связи с более массивным их использованием у детей с астмой [10].

В нашем исследовании дети с диагнозом АР или симптомами АР с большей частотой нуждались в бронхолитиках длительного действия, чем дети без симптомов, т.е. АР явился фактором, утяжеляющим течение БА. По данным литературы, лечение АР, особенно когда используются назальные стероиды, облегчает контроль над симптомами БА [7, 8]. Результаты, полученные в настоящем исследовании, противоречили этому положению — мы не смогли подтвердить преимуществ лечения АР, вероятно, вследствие более тяжелого течения астмы у детей с назальными симптомами.

Заключение. Поскольку бронхиальная астма и ринит являются проявлением единого респираторного аллергоза и наличие назальных симптомов ухудшает контроль над астмой, диагностика и лечение АР должны быть неотъемлемым компонентом ведения ребенка с астмой, чего нельзя добиться без своевременной диагностики.

Список литературы Выявление аллергического ринита у школьников Энгельсского района Саратовской области, страдающих бронхиальной астмой: результаты ретроспективного анализа

- Аллергический ринит и его влияние на астму, 2008/в сотрудничестве с ВОЗ, GA2LEN* и AllerGen**. Ч. 1//Рос. аллергол. журн. 2009. № 5. С. 65-76.

- Epidemiologic evidence for asthma and rhinitis comorbidity/B. Leynaert, F. Neukirch, P. Demoly, J. Bousquet//J. Allergy Clin. Immunol. 2000. Vol. 106. P. 201-205.

- The link between allergic rhinitis and allergic asthma: a prospective population-based study. the Copenhagen Allergy Study/A. Linneberg [et al.]//Allergy. 2002. Vol. 57, № 11. P. 1048-1052.

- Effect of a concomitant diagnosis of allergic rhinitis on asthma-related health care use by adults/D. Price [et al.]//Clin. Exp. Allergy. 2005. Vol. 35. P. 282-287.

- Association between allergic rhinitis and hospital resource use among asthmatic children in Norway/V Sazonov Kocevar[et al.]//Allergy. 2005. Vol. 60. P. 338-342.

- Woods L, Craig T. J. The importance of rhinitis on sleep, daytime somnolence, productivity and fatigue//Curr. Opin. Pulm. Med. 2006. № 12. P. 390-396.

- Intranasal steroids and the risk of emergency department visits for asthma/R.J. Adams, A. L. Fuhlbrigge, J.A. Finkelstein, S.T. Weiss//J. Allergy Clin. Immunol. 2002. Vol. 109. P. 636-642.

- Rhinitis therapy and the prevention of hospital care for asthma: a case-control study/J. Corren [et al.]//J. Allergy Clin. Immunol. 2004. Vol. 113. P. 415-419.

- High prevalence and young onset of allergic rhinitis in children with bronchial asthma/S. Masuda [et al.]//Pediatr. Allergy Immunol. 2008. Vol. 19. P. 517-522.

- Concerns about intranasal corticosteroids for over-the-counter use: position statement of the Joint Task Force for the American Academy of Allergy, Asthma and Immunology and the American College of Allergy, Asthma and Immunology/L. Bielory [et al.]//Ann. Allergy Asthma Immunol. 2006. Vol. 96. P. 514-525.