Выявление аргирофильных клеток астроцитарной глии для определения гипоксиче-ских изменений нервной ткани

Автор: Даценко А.В., Казьмин В.И.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Физиология и патофизиология

Статья в выпуске: 4 т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

Цель: выявление микроструктурных перестроек импрегнированных серебром астроцитарных клеток головного мозга для определения гипоксических изменений нервной ткани. Материал и методы. Состояние гипоксии моделировали на лабораторных крысах с помощью метода «баночной гипоксии». Для импрегнации гистологических срезов за основу брали метод Рио-Гортега. Результаты. Методом импрегнации серебром выявлены несколько морфологических форм астроцитарных клеток при гипоксических изменениях нервной ткани головного мозга. Заключение. Выделены морфологические клеточные формы астроцитов головного мозга, отражающие их функциональное состояние. Прослежены компенсаторные изменения астроцитарных клеток, истощение этих процессов и появление патологических морфологических признаков, вплоть до фрагментации и деструкции клеток.

Аргирофилия, астроциты, гипоксия, головной мозг, импрегнация

Короткий адрес: https://sciup.org/14918214

IDR: 14918214

Текст научной статьи Выявление аргирофильных клеток астроцитарной глии для определения гипоксиче-ских изменений нервной ткани

1 Введение. За последние несколько десятилетий в научных трудах пересматривается роль нейроглии в обеспечении функций нервной ткани. Уделяется больше внимания влиянию клеток глии на функционирование нейронов головного мозга. Отношение к нейроглии как к среде окружающей, поддерживающей, изолирующей нейроны изменилась. Роль нейроглии расширилась до признания системы «нейрон – нейроглия» единым функционально-метаболическим комплексом с равной долей партнерства тех и других клеток [1, 2]. Показано участие глиальных клеток в процессах возбуждения и торможения потенциалов действия нервных клеток и обеспечения их специфических функций [3, 4]. В центральной нервной системе доказаны иммунокомпетентные функции астроцитарных и микроглиальных клеток [5]. При острой церебральной недостаточности (тяжелая черепно-мозговая травма, острое нарушение мозгового кровообращения) в нейропротекторной терапии появились рекомендации, направленные на первичное восстановление свойств клеток нейроглии [6].

Известна морфологическая лабильность клеток астроцитарной глии головного мозга. При экстремальных воздействиях они могут гипертрофироваться, дифференцироваться в волокнистые клеточные формы с последующей фрагментацией отростков и деструкцией тел клеток, количество их также может существенно изменяться. Нарастающая гипоксия нервной ткани приводит к патологическим изменениям структуры и гибели клеток нейроглии [7].

Цель: выявление микроструктурных перестроек импрегнированных серебром астроцитарных клеток головного мозга для определения гипоксических изменений нервной ткани.

Материал и методы. Для контрастного выявления клеток нейроглии разработаны методы импрегнации гистологических срезов солями серебра [8]. Описаны методики окраски отростков этих клеток, также выявляющие их контактные взаимодействия с другими структурами нервных тканей. За основу был взят метод Рио-Гортега (Rio-Hortega) для выделения протоплазматической астроцитарной глии. Из начальной прописи исключили окраску хлорным золотом и заменили углекислое серебро на азотнокислое. При предварительной обработке гистологических срезов использовали растворы сукцината и гидроокиси натрия. После импрегнации серебром

срезов головного мозга крыс получали плотное окрашивание протоплазматических астроцитов (ПА) и олигодендроцитов (Од). Необходимо отметить, что на гистологических срезах интактных животных серебро воспринимают только ядра клеток. Функционально напряженные нейроглиальные клетки более активно и плотно импрегнируются серебром и контрастно выделяются на гистологических срезах. Слабая аргирофилия ядер клеток встречается у вакуолизированных и отечных астроцитов.

Экспериментальные исследования по отработке методики импрегнации и моделированию гипоксии проводили с помощью «баночной пробы» [9] на 20 белых беспородных крысах-самцах весом 230-250 г, полученных из питомника ООО «Кролинфо». Животные в виварии получали стандартный пищевой рацион и имели свободный доступ к воде.

Крыс поочередно помещали в герметичный эксикатор с притертой крышкой объемом 1,5 л. С уменьшением кислорода во вдыхаемом воздухе животные теряли подвижность и через 50-55 мин у них наступала остановка дыхания. После фиксации в подкисленном 10%-ном формалине на замораживающем микротоме готовили срезы головного мозга, которые импрегнировали 4%-ным азотнокислым серебром при ph=3,6 и докрашивали лейкооснованием азур II. В результате на гистологических препаратах контрастно выделялись ядра клеток глии (ПА, Од), эндотелий сосудов, базофильные нервные клетки и эритроциты в просвете сосудов. На продольных гистологических срезах оценивали изменения ПА в сенсомоторной зоне коры головного мозга, полученные данные сравнивали с контрольной группой животных (5 крыс). Процедуры экспериментов на животных соответствовали требованиям Хельсинкской декларации 1975 г. (пересмотр 1983 г.).

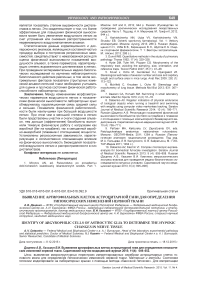

Результаты. На гистологических срезах мозга интактных животных аргирофильные ПА располагались неравномерно во всех слоях коры, значительная их концентрация наблюдалась в IV и VI слоях. При малых увеличениях объектива аргирофильные клетки выделялись в виде скоплений темных шариков на синем фоне. Ядра ПА имеют округлую форму и гладкие края. Более крупные ПА встречались в V слое коры среди больших пирамидных клеток. Вокруг таких ядер просматривался синий ободок цитоплазмы (рис. 1). На гистологических срезах коры головного мозга крыс, павших от гиперкапнической гипоксии, на границе V слоя с выше- и нижележащими слоями появлялись гипертрофированные ПА с увеличенной площадью поперечного сечения клеток.

Рис. 1. Контрольный гистологический срез V слоя коры головного мозга. Аргирофильные ядра ПА с синим ободком цитоплазмы. Ув. объектива 40

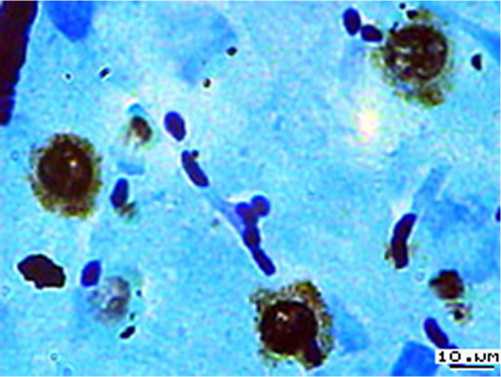

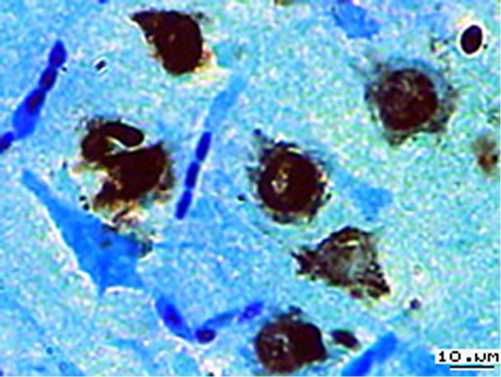

Рис. 3. Гиперкапническая гипоксия головного мозга. V слой коры. Аргирофилия цитоплазмы ПА.

Ув. объектива 40

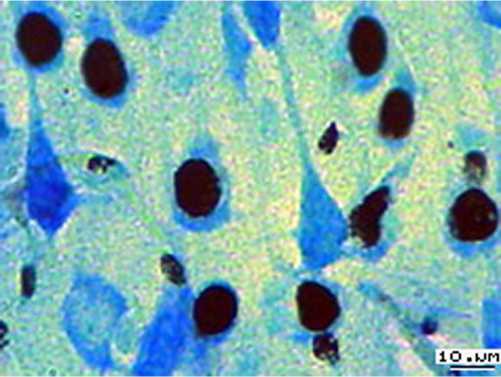

Рис. 2. Гиперкапническая гипоксия головного мозга. V слой коры. Аргирофильная зернистость в цитоплазме ПА. Ув. объектива 40

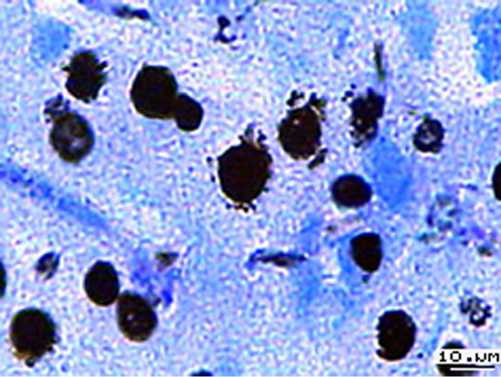

Рис. 4. Гиперкапническая гипоксия головного мозга. V слой коры. Аргирофилия цитоплазмы ПА. Деструкция ядер ПА.

Ув. объектива 40

Контуры некоторых ядер были неровными и зернистыми. В глубине IV и VI cлоев коры ПА имели различный уровень оптической плотности и распределения восстановленного серебра по площади клеток. Часть клеток проявляла локальную аргирофилию. Некоторые ядра слабо воспринимали серебро, окрашиваясь в серые тона.

В V слое коры появлялись гипертрофированные ПА с аргирофильной зернистостью по периметру ядер и клетки с плотно импрегнированной цитоплазмой (рис. 2, 3). Ядра и тела этих темных клеток часто подвергались деструкции (рис. 4). На границе теменного и лобного отделов головного мозга встречались группы ПА и отдельные клетки на начальных этапах дифференцировки в волокнистые астроциты, которые имели морфологические признаки фрагментации отростков и деструкции тел клеток.

Нарастающая гипоксия вызывает появление аргирофильных структур в цитоплазме астроцитов. Активизация внутриклеточных процессов продолжается до полной импрегнации серебром всей цитоплазмы окружающей ядра. Финальной стадией является деструкция целостности астроцитарных клеток.

Обсуждение. В условиях острых воздействий различных факторов, в основном физической природы, в зависимости от их силы (дозы, мощности) у экс- периментальных биообъектов в ранние сроки имеют место различные по степени выраженности и частоте встречаемости изменения психоэмоционального состояния, признаки развития неврологического дефицита, снижение физической работоспособности и ухудшение эффективности оперантной деятельности даже при отсутствии ярко выраженных структурных, в частности, травматических повреждений центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и жизненно важных внутренних органов. На микроструктурном уровне исследований функциональные перестройки в дееспособности и работоспособности сопровождаются преимущественно изменениями периферической гемодинамики, регистрируемыми при изучении микроциркуляторного русла головного мозга и внутренних органов. Поскольку основной функцией терминальной капиллярной части сосудистой системы является обеспечение тканевого дыхания за счет транспорта эритроцитами кислорода и удаление углекислого газа, нарушения микроциркуляции в первую очередь приводят к развитию гипоксии рабочих клеточных структур органов и тканей организма.

В условиях развивающейся тканевой гипоксии микроструктурные перестройки в клетках нервной системы в ранние сроки после воздействия экстремальных факторов представляют наибольший интерес для определения морфологических эквивалентов функциональных изменений двигательной активности, характеризующих психоэмоциональное состояние, оперантной деятельности и физической работоспособности экспериментальных биообъектов.

Импрегнация гистологических срезов головного мозга крыс азотнокислым серебром с докраской лейкооснованием основного красителя позволяет контрастно выделять ядра клеток астроцитарной глии. Цитоплазма крупных клеток ПА в V слоях коры и приграничных с ними участках окрашивается в синий цвет. При приводящих к гипоксии экстремальных воздействиях в коре головного мозга крыс появляются гипертрофированные ПА, у которых наблюдается аргирофильная зернистость по периферии оболочек ядер, и клетки с импрегнированной серебром цитоплазмой. Ядра и тела этих клеток подвергаются деструкции. В условиях нарастающей гипоксии нервной ткани головного мозга часть гипертрофированных клеток переходит на более высокий уровень функционирования, дифференцируясь в волокнистые клеточные формы. Эти клетки уже на начальных этапах трансформации ПА фрагментируются и деструктурируются.

Данные о микроструктурных изменениях клеток головного мозга у экспериментальных биообъектов могут быть получены экспресс-методом при проведении комплексных морфофункциональных исследований, в том числе в выездных работах в натурных условиях [10].

Заключение. С помощью импрегнации серебром протоплазматических астроцитов в коре головного мозга крыс при гиперкапнической гипоксии выделены морфологические клеточные формы, отражающие их функциональное состояние. Изучение гистологических препаратов головного мозга позволяет оценить динамику развития патологического состояния нервной ткани, выделить этапы компенсаторных изменений астроцитарных клеток, истощения этих процессов и появления патологических морфологических признаков, вплоть до фрагментации и деструкции клеток. Весь комплекс изменений астроцитарных клеток, импрегнированных азотнокислым серебром, дает возможность оценивать их не только с морфологической точки зрения, но и с функциональной при сопоставлении с результатами медико-биологических исследований работоспособности и поведения экспериментальных биообъектов при воздействии экстремальных факторов.

Список литературы Выявление аргирофильных клеток астроцитарной глии для определения гипоксиче-ских изменений нервной ткани

- Ройтбак А.И. Глия и ее роль в нервной деятельности. СПб.: Наука, 1993; 352 с.

- Худоерков P.M., Воронков Д.Н. Количественная оценка нейронов и нейроглии с помощью компьютерной морфометрии. Бюлл. экспер. биол. и мед. 2010; 149(1): 109-112

- Толстухина Т.И., Флеров M.A. АТФазная активность в нейронах и нейроглии при судорогах, вызванных пикротоксином. Вопросы мед. химии 1999; 45(2): 145-149).

- Клигуненко E.H., Дзяк Л.А, Площенко Ю.А. и др. Нейропротекция в анестезиологии и интенсивной терапии. Медицина неотложных состояний 2008; 15(2): 28-37

- Акмаев И.Г., Гриневич В.В. От нейроэндокринологии к нейроиммуноэндокринологии. Бюлл. экспер. биол. и мед. 2001; 131(1): 22-32

- Черний Т.В. Использование методов количественной ЭЭГ для оценки эффективности нейропротективного воздействия на нейроглиальном уровне. Медицина неотложных состояний 2013; 52(5): 117-123

- Дробленков A.B., Наумов H.B., Монид M.B. и др. Реакция клеточных элементов головного мозга крыс на циркуляторную гипоксию. Медицинский академический журнал 2013; 13(4): 19-28

- Ромейс Б. Микроскопическая техника. М.: Иностранная Литература, 1953; 718 с).

- Иващенко В.В., Кирпатовский В.И. Особенности адаптогенного действия гипохлорита натрия при острой гипоксии, физической нагрузке и тиопенталовом наркозе в эксперименте. Экспериментальная и клиническая урология 2012; (2): 24-27

- Даценко А.В., Казьмин В.И. Комплекс микроскопического экспресс-анализа для проведения медико-биологических исследований в натурных условиях. Саратовский научно-медицинский журнал 2013; 9(4): 805-808.